当代定瓷艺术设计中的文化意蕴

2011-02-27陈博涵

陈博涵

定瓷是北方定州窑系的陶瓷产品,始烧于唐,兴于宋,失传于元,有六、七百年的生产史。定瓷以玉质磬声为基本特征,并以高超的工艺技术和造型品位创造了光辉的历史文明。随着宋金边界的不断战乱,这种在当时堪称出于名窑的陶瓷也没有逃脱衰落的命运。元代以后,定窑的规模逐渐变小,其工艺或失宠于当时,或南传至江西一带,呈现出式微之势。如今,在曲阳涧磁村与北镇村的周边地带留有大量的瓷片堆,20世纪初,叶麟趾先生考察并指出此区为定窑遗址。1972年,在周恩来总理的关怀下,定窑开始恢复,这激起了一批曲阳人弘扬民族文化的信心和决心。中国陶瓷艺术大师陈文增先生曾于定窑恢复十年之际感慨道:“天赐吾肩荷重负,山重水复敢沉沦?”和焕先生亦赋诗曰:“十载冰心托素愿,一怀壮志付云笺。”[1]定窑的恢复以传统文化为基础,其产品的艺术设计在体现时代创新精神的同时,与唐宋的文学与文化特征相融通。具体而言,当代定瓷艺术设计的艺文借鉴深深体现出宋代的理学精神与文化整合观念,以“韵”作为审美境界的追求对象。从设计意味而言,定瓷融合了当代定窑人的事业决心,以积极的心态创造了富有唐代文化特征的艺术品味。

贵妃瓶

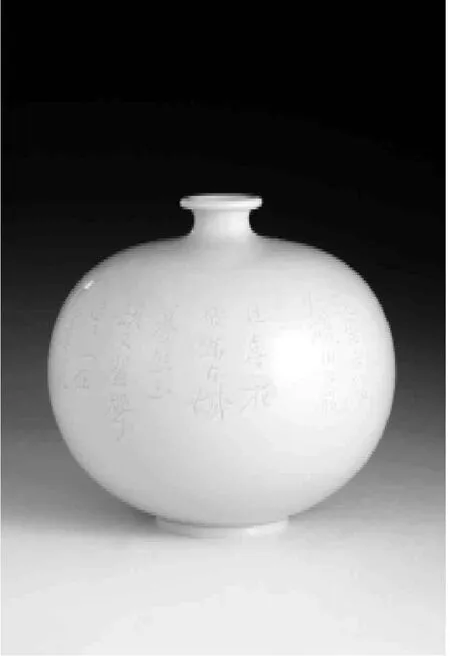

白釉刻花大腹瓶

四海呈祥

定窑盛于宋代,为五大名窑之一,自然体现着宋文化的特征。当代定瓷的艺术设计必须以体现这种文化理念,才能谈及复兴。涧磁村区域的定窑遗址为这种复兴提供了必要的历史文物依据,而宋代的文学与文化精神则成为一种有力的文献支持。由宋代文化整合观念可以看出,当代定瓷的艺术设计于此是相通的。

宋代学术以对传统儒学的反思为开端,借鉴道家的有无境界和禅宗的心性之学创造了中国儒学的新时代,学人常称之为新儒家。由于新儒家多倾向于义理的思辨,关注天道、人道之关系,不离人伦物理之宗旨,故又称为道学、理学。这种新的儒学形态的形成显然根于宋代的文化整合观念。这种观念还反映在文艺创作领域,最为明显的是宋代诗、文、词、书、画等姊妹艺术之间的互鉴现象。宋代最为后人称道的文学体裁是“词”,“词”以婉约、空灵之美尽显文体本色。但在创作上,由于苏轼、辛弃疾等人以诗为词,以文为词的主张,遂使词体兼具刚柔之美,并创造了豪放尚气,寓庄于谐的审美倾向。中国绘画美学的发展至宋为一转关,宋代画学讲究人品修养,以人品观其画品。宋画在表现物理趣味的同时,更注重人格气质所带来的绘画境界。这种境界的产生便来自于对传统文化的接受,尤其是对诗文的涵养与领悟。郭思在《林泉高致》中回忆其父郭熙常诵道古人清篇秀句,以提炼画意。苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝》明确指出:“诗画本一律,天工与清新。”南宋邓椿论画更认为:“其为人也多文,虽有不晓画者寡矣;其为人也无文,虽有晓画者寡矣。”而黄庭坚论书法尤为重视学问修养,他说:“学书须要胸中有道义,又广之以圣贤之学,书乃可贵。”[2]宋代文化整合观念所带来的审美境界在于“韵”。韵,指一种和谐而丰富变化的节奏,于境界而言则是一种含蓄蕴藉的情趣、意味。诗歌求“韵”,重于表现平和冲淡的心境。宋词虽然借鉴诗文的文体因素,但在整体的审美倾向上仍以便娟婉约为本色。绘画重视“景外意”与“意外妙”,郭熙说:“看此画令人生此意,如真在此山中,此画之景外意也。……看此画令人起此心,如将真即其处,此画之意外妙也。”[3]这与六朝画论所说的“气韵生动”是一脉相承的。“韵”更成为黄庭坚、米芾等人评赏书法的主要标尺。

当代定瓷艺术设计的特色便在于吸收了这种文化整合观念。从设计的整体思路而言,定瓷要凸显有“韵”的高雅品位,就不得不考虑它的釉饰成色的丰富以及造型的优雅含蓄,而不主张张扬。定瓷的造型设计,一般口小,自肩部而下,造型曲线呈收势,至底足而有平稳之态,给人一种温文尔雅的气质美感。正如陶瓷艺术大师陈文增先生指出:“顺着器物底足直立的足墙而向上至腹部,再去认识其设计线形的收裹之势。不张扬,重内敛,随不同器物、不同规格、不同形式而赋予不同设计线形、不同设计理念、设计思维。”[4]定瓷的施釉以“白”为主要成色。“白”被喻为“玉”,或“晨雪”,或“凝乳”,其在《周易·贲卦》代表着一种由绚烂华丽极于平淡素雅的美学境界,在文章写作中则显示出一种本色之美。于定瓷而言,这是一种极空灵、尽含蓄的气质美。和焕先生曾咏唱道:“定瓷美,釉色好晶莹。开物天工凭造化,夺辉神斧叹空灵。瑰魄琢如生。”[5]而且这种釉色在高温的烧制过程中,随器壁自然流动而呈现出一种变化的节奏,气韵生动,晶莹剔透,如美人薄纱饰身,雅洁俱现。

定瓷坯胎的装饰设计以刻、划、剔花为主要工艺。刻划花在设计中最能体现宋代艺文借鉴的创新理念,其本身的创作手法与书画极为相近,这成为艺术借鉴的前提。自五代荆浩画论言及笔法以后,中国绘画的气韵创造逐渐由人物传神转移到笔墨表现上,笔气墨韵成为宋元以后绘画艺术追求的主流方向。这显然受到了书法创作观念的影响。画品的提升,尤其是“逸品”于诸品中的特殊地位,在很大程度上是对书法精神乃至情感淋漓的看重。书画创作的工具是毛笔,定瓷装饰则利用刀具,二者虽于此有些差别,但都以线条表现为造型基础。黄庭坚论书法主张“字中有笔”,乃与其诗论之“句中有眼”相互阐发。定瓷装饰之刀法,需悟得书法之三昧,才能使线条超越装饰的功能,去表达一种书法创作的真性情。陈文增先生在讨论定瓷刻划花艺术表现时,以书法释刀法,以心手相应妙合二艺之功。他指出:“定窑手刻花纹用刀,细察起来,很近似中国画和书法的用笔。书法讲,欲左先右,欲上先下。逆锋落笔,回锋收笔。又讲悬针垂露,顾盼映带等。刻花刀法,同样讲横落竖行、竖落横行,露锋侧入,藏锋直入以及出锋轻提、回锋重按等等。”[6]书法的至境在于以有法而入无法,得心应手以见其心法。笔法入道,虽笔断墨枯,而生意盎然,沉着痛快,抖擞俗气,最得古人书法之三昧。定瓷刻划花艺术所创造的境界亦如书境,陈文增先生说:“刻划花刀法,重在奔逸、干练,线条重在得当、干净。挥之如阵马风樯,沉着飞动。”“双线刀在线条表现中由于超速突然隐去,或由于使刀过快偶尔切断等等。这实际上不属于缺陷,而是艺术作品所固有的雅气与空灵之气,是难得的朴素美和自然美,如书法之飞白、篆刻之敲边,绘画之笔触。”[7]由法度至境界,定瓷装饰设计中的书法借鉴是显而易见的,而这离不开创作者深厚的文化修养。和焕先生在《题陈氏定窑刻花艺术》一诗中指出:“君家刀法足堪惊,逆转顺来任纵横。非是古人留秘诀,廿年面壁悟神工。”[8]试想,如果没有书法之功力,参悟瓷道又谈何容易。这正是一种从文化角度出发的艺术创造。当代定窑的复兴,乃至定瓷艺术设计的革新,无一不得益于传统文化。自定瓷本身而言,其设计理念受启于宋代文学与文化的整合观念,“宋韵”的表现也由此而生。

当代定瓷艺术设计的另一面是“唐风”。宋型文化具有内敛性,在情感表现上尚意气,但这种意气往往诉诸于平淡蕴藉的方式。宋人不主张锋芒毕露,怒邻骂座,因为这样不仅会引来祸害,还可能使艺术创作难以摆脱俗气。他们崇尚平淡、雍容,一方面可以使得自己于出处进退中变得更加超然;一方面又能拥有高雅不俗的儒者气质。理学的兴盛以及禅宗的风行,使宋人在关注物理趣味,体悟自然生意方面下了很大的工夫。他们对心灵与物理的重视达到前所未有的高度,也因此,宋人的文化精神更倾向于理性,而唐人则偏于情感性的文化创造。唐代的时代文学是“诗”,唐诗在中国诗歌史上堪称高峰,自宋以后,成为时人学诗、论诗的典范。宋代的江西诗派,元代的《唐才子传》,明代的《唐诗品汇》等等,都有唐诗深远的影响。从审美角度而言,唐诗的影响更在于它积极的人生心态与不着痕迹的艺术创造。如王勃《送杜少府之任蜀州》、张若虚《春江花月夜》、王之涣《登鹳雀楼》、崔颢《黄鹤楼》、李白《将进酒》、杜甫《登高》诸诗。唐诗丰富的情感色彩与宋诗以学问为诗、以议论为诗的特点形成鲜明的对比,这在唐诗学史上几乎是一种共识。安史之乱后,诗文的社会功能得到重视。崇尚通俗的元白诗派主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”;追求怪奇的韩孟诗人推崇“文以载道”,“不平则鸣”。而这与宋人深谙蛰伏之道,洒落与敬畏的心态是有一定距离的。唐代书画美学的发展也继承了这种责任意识,张彦远说:“夫画者,成教化、助人伦、穷神变、测幽微,与六籍同功,四时并运,发於天然,非由述作。”[9]尽管张氏也曾论及绘画的阅玩与鉴赏,但是绘画作为消遣娱乐的一面还未曾达到宋代的程度。这是唐代的文化精神所决定的。

当代定瓷设计中的“唐风”在很大程度上表现为一种真挚的情感与积极的事业精神。风,按《文心雕龙》的释义,代表着一种感化力量,其云:“诗总六义,风冠其首,斯乃化感之本源,志气之符契也。”[10]这种力量是文学性的。在定瓷艺术设计的艺文借鉴中,这种审美力量通过积极的主题与真切的情感显现出来,表现为诗意与瓷象的融合,如和焕先生《咏定瓷刻花艺术》:“一副行云流水态,原来美好数行诗。”陈文增先生《定白釉刻花高瓶》:“平生耻弄缤纷色,清韵春来入雪笺。”[11]诗人对定瓷的咏唱,融入了真性情,并进一步确立了定瓷制作的主题。诗意即瓷意,定瓷不再是一件简单的工艺品,而有着诗人之意的创造。与其说它是诗、瓷的交融,不如说自一开始,制瓷的思维就是诗性的。陶瓷艺术大师陈文增先生说:“吾制瓷器,多以意之表现而为至道。然后依其形制诗。但也并非都是如此,有时先作诗,再据诗意制器形。”他有两组《自制定窑瓷品题咏》,共二十二首。[12]这两组诗代表了他的一种诗性的设计思维。欣赏当代定瓷,如果没有咏瓷诗,便很难读懂它的真正意义。莲纹刻花大碗的造型制作,便蕴含着定窑人复兴名瓷的艰难步伐。刀线律动所产生的优美莲花,凝结了制作者对往昔创业的深深感慨,诗云:“平生感事知多少。唯有悠悠此玉莲。”白釉萱草纹碗的装饰设计得益于萱草的含义。萱草,食之令人好欢乐,忘忧思,故又称忘忧草。定窑的恢复充满坎坷,经济匮乏,工艺失传,如行车无轮,攀岩无臂,愁绪终日困扰着定窑人。萱草纹碗的设计在一定程度上寄托了这种忧思,故咏瓷诗云:“我心若得君心似,掸却眉梢十万愁。”在陈文增先生的定瓷题咏中,主题的确立是很明显的,其间亦孕育着丰富而真挚的情感。然而这还不完全是“唐风”的表现,在另外一些咏瓷诗中,陈氏定瓷所表现出来的社会意义与积极心态则与唐文化不谋而合,这体现了他关注社会、复兴文化的赤子之心。如重刻故宫院藏北宋牡丹纹梅瓶,以经典瓷器的仿古制作忆述定窑的历史兴衰。荷花福定白釉刻花大腹瓶,以腹部造型的宽大形态表达一种雍容大度的气象,谓人无此气量而不能成其事业。刻花贵妃溜肩瓶,拉长造型的线条,收住口、足,软化线角的处理,以再现贵妃体态之妩媚婀娜。这只是艺术上的表现,在主题上,制作者进一步融入唐代杨贵妃的故事,增加了瓷器的文化内涵。所谓“误国误君堪自悟,警人警世此一瓶”,遂使定瓷具有了社会意义。再如白釉刻花喇叭瓶着眼于君子慎言之品节。白釉“四海呈祥”云龙雕花瓶力求表现新中国成立50周年之太平盛世,其器之大,为历史罕见,云水翻飞,龙腾高蹈,以兆我华夏之福瑞祥和。以上诸种瓷器的艺术设计,在诗意的引导下所产生的社会关注与真情感怀,融合在雅洁玉质的定瓷中,空灵含蓄而端庄大雅,性情真然而寓历史责任。这便是极具感染力的“唐风”。

当代定瓷的艺术设计理念以文化为主导,复兴定瓷,不仅仅是复兴使其兴盛的宋文化。艺术的创新在于综合各种文化因素,吸取精华,而保持本色。定窑的复兴之所以具有当代性,是因为它整合了多元文化,其设计思维的空灵蕴藉、高雅雍容,以及瓷品清峻、多寓兴寄,都非常契合当代的文化品位。它不是单一的复古,而是与当代文化紧密相连的复兴。这在其艺术设计中的唐宋情结已肇端倪。

注释:

[1]陈文增:《定瓷恢复抒怀》,《陈文增诗词》,中国文联出版社2008年版,第211页;和焕《巾帼颂——定瓷恢复十年抒怀》,《和焕诗词》,中国文联出版社2006年版,第17页。

[2][宋]邓椿:《画继》卷九《杂说》,《中国书画全书》第二册,上海书画出版社1993年版,第722页;[宋]黄庭坚:《论书》,《历代书法论文选》,上海书画出版社2004年版,第355页。

[3][宋]郭熙:《山水训》,《林泉高致》,《中国书画全书》第一册,上海书画出版社1993年版,第498页。

[4]陈文增:《定窑陶瓷作品集序》,韩庆芳主编:《定窑陶瓷作品集》,万卷出版公司2006年版。

[5]和焕:《忆江南·定瓷颂》,《和焕诗词》,中国文联出版社2006年版,第1页。

[6][7]陈文增:《定窑刻划花艺术浅说》,《定窑研究》,华文出版社2003年版,第234,235页。

[8]和焕:《题陈氏定窑刻花艺术》,《和焕诗词》,中国文联出版社2006年版,第5页。

[9][唐]张彦远:《历代名画记》卷一《叙画之源流》,《中国书画全书》第一册,上海书画出版社1993年版,第120页。

[10][南朝梁]刘勰:《风骨》,《文心雕龙》,人民文学出版社1958年版,第513页。

[11]和焕:《咏定瓷刻花艺术》,《和焕诗词》,中国文联出版社2006年版,第6页;陈文增:《定白釉刻花高瓶》,《陈文增诗词》,中国文联出版社2008年版,第186页。

[12]陈文增:《印花荷花游鸭盘》序、《自制定窑瓷品题咏》,《陈文增诗词》,中国文联出版社2008年版,第183~188页。