镜中之像画中之像与——媒介语境中的生活与文艺复兴绘画

2011-02-09杨光

杨 光

“生活”与“艺术”的关系是艺术活动必须直面的问题。如果在媒介视野下审视艺术史,我们可以发现艺术作为人类的一种媒介活动, 存在于反映生活、审视生活、介入生活并最终以一种建构的姿态融入生活这样一个历程里。所谓“源于生活又高于生活”。艺术,其意义或者价值的获取,总是在亲近又疏离于生活的中间地带达成。

图1眼睛与视觉研究草稿

文艺复兴是艺术史中一段公认的辉煌时期,绘画为其代表性的艺术形式。目前,国内的艺术史对文艺复兴绘画的定位,通常都是将其归入人文主义和世俗主义的写实风格,认为文艺复兴的绘画等艺术是对“本真性生活”的揭示和展现。而从媒介视角出发分析文艺复兴时期镜子与绘画的关系,我们认为文艺复兴时期的绘画对“本真性生活”实际所持的是一种颇为暧昧的态度,即对生活“本真性”的揭示与对“本真性生活”的否定在该时期的绘画艺术中是同时存在的。这意味着,在文艺复兴的绘画等艺术活动中,“生活”始终是作为一个问题出现的,而不是某种具有确定性的答案。文艺复兴绘画中体现的生活与艺术这一关系,使得文艺复兴的艺术美学可以被视为一种生活美学。[1]

一、作为媒介的镜子与绘画

镜子,不论是作为实物还是作为基于实物的比喻——“镜子”,在文艺复兴的艺术活动中都占有无与伦比的地位。比如莎士比亚在《哈姆雷特》中就要求演员“拿一面镜子去照自然”[2]。而更明显的是绘画,意大利的大师和北方文艺复兴的巨匠无不在其绘画理论和绘画艺术实践中充分地强调和实际运用着镜子。

达·芬奇认为,“画家的心应该像一面镜子,经常把所反映实物的色彩摄进来,面前摆着多少事物,就摄取多少形象”[3]。他的那些神秘手稿,由于反向书写也必须借助于镜子才能阅读。(图1)德国的丢勒受到过文艺复兴三杰的直接影响,镜子之于绘画的作用,他自然是十分明了。凡艾克的名作《阿尔诺芬尼夫妇像》(图2),画面前景中阿尔诺芬尼夫妇两人,而在背景的凸面镜子中映现的四个人物(图3),依据画中的签名我们知道其中一个是凡艾克本人。显然,凸面镜子在这幅画中绝不仅仅是一个装饰,它直接参与到画面空间的营造过程里,为整个画面拓展出崭新的空间。同时,凸面镜子的存在也实际改变了观画者与画家之间的关系。由于画家本身在镜子中,这意味着任何一个站在画面前观看的人都是和画家本人的位置重叠,画家似乎在邀请每一个观画的人和他一起来见证这场婚礼。

镜子、绘画和生活三者之间的转化关系简单来说是这样的:生活(自然、社会和人本身)经由镜子的中介,形成镜中之像,然后镜中之像,经由绘画的中介成为画中之像。在这一转化关系中,镜子和绘画所起到的作用都是一种媒介功能。但必须注意到,镜子和绘画却是两种不同的媒介。尽管它们都能起到反映生活的作用,可是由于其媒介特性的差异导致“生活”在其中会得到十分不同的对待。

镜子是一种媒介,这也许会引起某些质疑。但镜子作为一种媒介,在拉康对“镜像阶段”的揭示中已经得到了证明。他指出,在婴儿面对镜像所作的姿态动作中,“婴儿会以游戏的方式体验到镜像中呈现出的运动与被反照的环境之间的关系,体验到这一虚设的复合体与它所复制的现实——婴儿自己的身体、环绕着他的人和物——之间的关系。”[4]借助于镜子,婴儿得到了新的体验,其与眼睛体验世界的不同,让婴儿感到着迷。镜子在这个过程中成为婴儿眼睛和身体的某种延伸。而根据麦克卢汉对媒介的定义——“媒介是人的延伸”,在这个意义上,镜子就是一种媒介。当文艺复兴画家端详镜子中映现的自然现实时,镜子对立体世界的真实而又平面化的展现,无疑为他们重新感知和重现这个自然现实提供了助力。如同拉康笔下的“婴儿”,文艺复兴画家借助于镜子实现了眼睛和身体的某种延伸。眼睛、镜子和画面三者之间,在文艺复兴画家的意识中形成了关于自然现实的“三位一体”关系。

绘画同样是一种媒介,这无需多言。在成为一种经典艺术形式之前的漫长岁月里,作为对事件和形象的记录传播工具,绘画就已经成为人类保存知识、记录信息的重要手段。在原始艺术时期如此,在文艺复兴时期同样如此。上至教皇和美迪奇家族,下至尼德兰地区的普通商人和市民,对于绘画订购的热情很大程度上就是源于其直观的形象记录功能。在没有照相术的时代,将自己的生活和形象描绘下来并传之后世,非绘画莫属。

可以认为,文艺复兴画家对镜子的迷恋,实际是他们发现从镜子对“生活”的反映中,可以体悟绘画对“生活”的呈现。“生活”经由镜子的反映,再由画家将其涂抹在物质性的画板上。此时,“生活”的一部分场景和形象被从“生活”之流中截取并固定下来,凝固为画面。从反映与截取的层面上看,镜子与画面之间存在着媒介“同一性”。

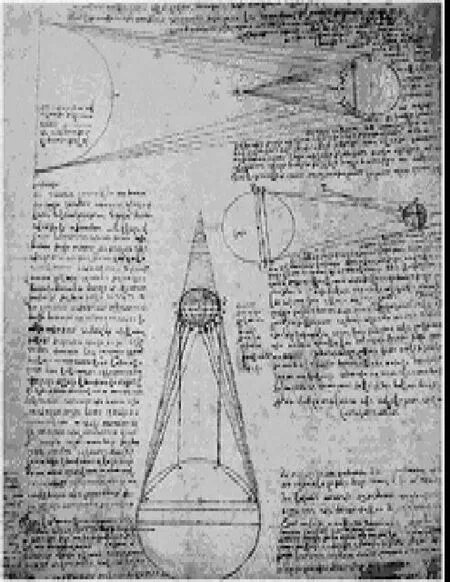

图4《哀悼基督》

但同时,镜子和绘画之间的媒介差异在这个过程中也会被画家发现。镜子中的映像如同生活一样是流动的,随着镜前生活的变化,镜中的场景发生相应变化。而绘画则不是,绘画是物质性的。如果说,镜子中的生活之像是自然的物理光学原理的必然结果,那么绘画中的生活之像,其“成像”过程则完全是人工技艺操作的结果。质言之,镜子对生活之像的展现是被动的,是“映现”。绘画对生活之像的展现基于此人工过程,从而为画家主动性的发挥提供了可能。这绝不是“映现”,称之为“呈现”似乎更为合适。作为生活的一种“呈现”,画中之像可以发生与镜中场景和生活场景不完全一致的变化。这是镜子与画面的媒介“非同一性”亦或媒介差异。

镜子与绘画在媒介特性方面的“同一性”与“非同一性”辩证地存在于一体。达·芬奇把画家的心比作镜子,同时也给艺术家提出了成为“第二自然”的要求。这其中其实存在着矛盾。镜中之像说到底是一种虚像,只能称之为自然的影子,它受制于自然本身。而“第二自然”绝不是自然的影子,“第二自然”是对艺术创造的强调,“艺术要对自然加工,要求理想化与典型化”[5]。艺术可以不受制于自然。达·芬奇这里的逻辑矛盾正可视为镜子与绘画在媒介特性上存在辩证性关系的一个表征。这种辩证性关系一方面促成文艺复兴画家对精确复制现实的强烈兴趣,即对本真性生活的完美呈现。另一方面,“生活本真性”究竟为何这一问题,在画家将生活从镜中之像向画中之像的转化过程中也凸显出来。对此问题的发觉和探索推动着文艺复兴绘画从复写现实、追求自然之真向对生活发问评价转化,向对人生之真的追问转化。

图5《圣罗马诺之战》局部

二、呈现与介入:透视法则和变形

“西洋人善勾股法,故其绘画于阴阳、远近不差锱黍,所画人物、屋树皆有日影……布影由阔而狭,以三角量之,画宫室于墙壁,令人几欲走进。”[6]清代画家邹一桂在《小山画谱·西洋画》中说的“勾股法”和“三角”,所指正是西方绘画的“科学几何透视法”[7]传统。西方绘画“令人几欲走进”的艺术效果,其真正的出现正是文艺复兴时期。绘画作为二维平面上展现三维空间的完美的艺术形式,离不开“科学几何透视法”这一绘画基本原则。该传统被贡布里希列为文艺复兴意大利名家的“三项实质性成就”之首。我们可以看到,文艺复兴画家对“科学几何透视法”有着近乎极端的迷恋。在诸如《哀悼基督》(图4)和《圣罗马诺之战》(图5)之类的绘画中,与其说画家在通过绘画展现对基督之死的哀悼或者战争的混乱,不如说画家在通过绘画探索如何在平面上真实地展现一个躺着的人体或者趴着的人体。画家对真实展现立体视觉感官的兴趣似乎远远大于对绘画内容及其所引发情绪的兴趣。

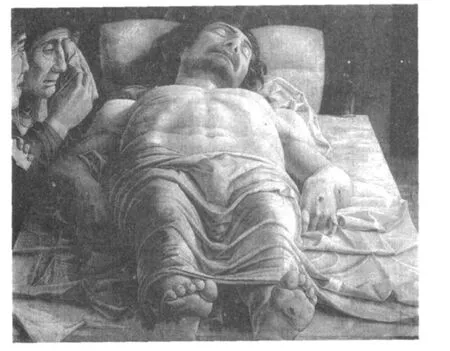

可以注意到,镜子“映现”的世界严格地符合着人们在生活现实中的立体视觉感官。文艺复兴画家作出巨大的努力,将所有的线条、笔触、形体和颜色都抹平,画面也如同一面光洁的镜子。画中之像如同镜子中的现实“映像”一样分毫不差,这几乎是文艺复兴画家艺术追求的极致。我们似乎可以把“科学几何透视”看做对镜子“映现”世界背后原理的发掘。这成就了文艺复兴画家对画面如镜面的追求,正如丢勒发明的将三维物体转化为二维画面的仪器(图6)。图中画家助手操作的木框和白色的画布完全就是一面镜子的替代物。丢勒将画布和画框放在原来镜子所在的位置上,用实线取代光线,一遍遍地“扫描”琵琶,最终得到琵琶轮廓在画布上的精确透视图。

文艺复兴时期绘画和生活的关系,在艺术史和美学史的某些论述中,通常被归入“反映论”或“模仿论”中进行解释。意在说明,艺术家在当时所追求的是将艺术作为生活的一面镜子。能否将绘画等艺术形式对生活和人自身的呈现如同它们在镜子中的映像一模一样,是艺术大师们挥之不去的情结。在这类总结中,似乎艺术和生活的关系就如同镜子和生活的关系一样,艺术只是反映生活,生活给了艺术一个确定的答案。

图6丢勒将三维物体转化为二维画的仪器

随着“透视法则”的成熟与完善,文艺复兴画家可以将现实生活中的事物和人物不差毫厘地照搬到画面之上,形成极度写实的绘画风格。其在文艺复兴时期绘画中的巨大作用,似乎证明了“绘画反映生活”观点的正确性。而深入地分析文艺复兴的艺术作品,我们会发现这种观点只有一部分是正确的,乃是一种以偏概全的观点。其正确的部分在于这类反映论的观点看到了镜子和画面的“同一性”,而其以偏概全的原因则在于忽视了镜子和画面之间还实际存在着“非同一性”。而正是这种“非同一性”的实际存在,给了文艺复兴艺术审视、介入并进而建构生活的可能,而非单纯地去“反映”生活。

镜子是对现实生活进行物理光学“映现”的媒介,而画面是画家对现实生活进行人工“呈现”的媒介。这是镜子与绘画的媒介差异。这种差异在绘画运用“科学几何透视法”的过程中同样会被画家敏感而直接地体验到。比如《哀悼基督》中,曼坦那的兴趣是真实再现一个正面仰躺在床上的人体。这个人体在画面上和在镜面上几乎一样。但是在将一个这样的人体绘制到画面上的过程中,该人体的鼻子、躯干和四肢等各个部分都必须经过相应的变形才能使画面达到真实的透视效果。也就是说,“科学几何透视法”在镜子中的自然运作,在绘画中则必须通过人为的改变才能看起来像自然那样。这正是镜子与绘画的媒介差异所导致。这里面存在着一个悖论:文艺复兴画家对画面如镜面的追求,其终极目标是现实的精确复制,不是改变现实。而要达到这一终极目标,画家却不得不首先对画中之像进行人为变形才可能实现,这却是改变现实。要复制现实,却必须能够改变现实,“透视法则”与“变形”居然是一体两面。换言之,“变形”——艺术家可以而且必须对生活世界进行某种人为改变——是在画家实践“透视法则”的同时被发觉的。

如果说,“透视法则”使得文艺复兴绘画对生活的呈现成为对自然世界之真的发掘。那么,基于镜子与绘画媒介差异而产生的“透视法则”和“变形”的共生关系,文艺复兴绘画对生活之真的呈现,由于“变形”的必然存在,使得这一呈现本身天然具备着“介入”的能力。绘画不仅仅是一种反映生活的艺术活动,同时也是一种审视并建构生活的艺术活动。

镜子、画面和作为画家的自身(生活)之间,在自画像这一类型中构成了微妙的关系。画家在观察镜中自身形象的同时也在审视自己的生活,对生活中的自己进行评价和反思。这意味着,镜中的画家与镜前作画的画家是“同一性”的,又是“非同一”的。而只有在画面上,通过“透视法则”和“变形”,画家才可能把这种“非同一性”和“同一性”一起表达出来。当这样的自画像出现时,这种绘画既是呈现,也是介入。以丢勒的自画像为例(图7),画中的丢勒身着贵族服装,年轻和富有的气息扑面而来。然而,现实生活中的丢勒却是出身低下,没有任何的贵族血统。这幅肖像画与其说是反映了丢勒,不如说它是丢勒对自己的评价更好。可以想象,镜前的丢勒在观察自己年轻的面容时,对于自己的才华、知识和出身有一种感叹:这样的容貌与精神应该配得上一个贵族的形象。反之,将自己画成一个贵族,这一呈现表达着丢勒对生活中由于出身低下所遭受蔑视和屈辱的抗议和提问。

图7《丢勒自画像》

三、《使节》

在另一位文艺复兴的绘画大师汉斯·霍尔拜因那里,绘画作为对生活的“呈现”和“介入”的媒介艺术,其特征表现地更为鲜明。霍尔拜因以肖像画闻名于世。《伊拉斯谟像》、《亨利八世像》、《商人乔治·基茨像》等作品,其中的人物无不栩栩如生,音容宛在。为了突出绘画对象的职业特点和性格特征,霍尔拜因将当时最具代表性的物品安排在人物的周围或手中,比如一个商人,周围有记录的账本和计算的工具。一个学者则拿着笔和书籍。其肖像画被公认为是对当时人物及其生活场景的精确记录。

而在我们看来,霍尔拜因最引人注目的作品却是《使节》(图8),因为正是在此作品中,“透视法则与变形”、“呈现与介入”、“生活与艺术”的关系得到了最为形象化的展现。画面的主体是两个大使的形象,穿着昂贵的皮毛大氅站在华丽的帷幔前面。二人周围摆放着各种物品,每一个都表征一种智慧。比如琴表征着音乐,书籍表征着哲学和文学,地球仪和望远镜表征着地理航海知识,几何仪器表征着数学知识等等。凡此种种,都是明晰可见的,如同镜中之像。只有在画面的前景中,一个十分突兀的长椭圆形物体(图9)似乎漂浮在地板上,这是画面中唯一一个模糊的形象。而当转换角度,人们会发现这个模糊的形象其实是一个象征死亡的骷髅(图10)。在这些物品围绕下的两个大使,无疑是拥有地位、财富和知识的新兴资产阶级精英代表,其形象引发的是观画者的羡慕和向往。而骷髅的存在则使得人们的这种理解立刻产生逆转。

图8《使节》

图10

图9《使节》局部

如果说,那些清晰可辨的形象是当时人们生活的真实“映像”,那么这个“变形”的骷髅则表达着霍尔拜因对这种生活的疑问。据说,这幅画曾被挂在一个别墅大厅正面的二层楼梯墙上。当人们一走进大厅,首先会被清晰的形象所吸引。而当人们转身准备离开时,骷髅的形象赫然出现。那一望之下的繁华与智慧,当换一个角度时就被死亡的永恒逆转为“昙花一现”。一望之下的“真”在转身时成为了短暂的虚幻。这个传说如果是真的,那么,这幅画就不仅仅是像丢勒的自画像那样,在某种距离之外表达着对人物生活的提问。它更为直接地“介入”到人们的生活活动之中,与其发生着互动的关系。它不仅仅反映生活,也不仅仅是在介入生活和建构生活,它更是实际地融入了生活。反映(清晰的人物和物品),呈现(物品的表征:艺术和科学)、评价和建构(变形的骷髅)和融入(与场景互动),所有这些都在《使节》这幅艺术品上得到展现。

《使节》如同一面镜子,同时更是一幅绘画,生活对于《使节》来说,不是答案,而是一个问题。后世的伦勃朗曾说:关键不是你看到了什么,而在于你怎样看。这一艺术观的萌芽其实已经孕育在文艺复兴的绘画之中,孕育在镜子与绘画的媒介差异之中,孕育在生活和艺术的纠葛关系之中。

注释:

[1] 当前的生活美学论者将诸如艺术等美的活动定位为“介于日常生活与非日常生活之间”的一种张力活动。参见刘悦笛:《生活美学——现代性批判与重构审美精神》,安徽教育出版社2005年版,第四章相关内容。

[2] 朱光潜:《西方美学史》(上卷),人民文学出版社1979年版,第157页。

[3] 同上,第158页。

[4] 拉康:《镜像阶段:精神分析经验中揭示的“我”的功能构型》,载《视觉文化的奇观》,吴琼编,中国人民大学出版社2005年版,第2页。

[5] 朱光潜:《西方美学史》(上卷),人民文学出版社1979年版,第162页。

[6] 邹一桂:《小山画谱》,王其和点校篡注,山东画报出版社2009年版,第144页。

[7] 将其笼统地称为“透视法”并不妥当。在古希腊的瓶画艺术中,当时的画工已经掌握了“短缩法”以实现三维空间感,“短缩法”也可以视为一种“透视法”。而真正成为西方绘画透视法则的是“科学几何透视法”。