近十年我国普通高校体育研究综述

2011-02-08浦义俊刘美凤

浦义俊,张 伟,刘美凤,郑 瑾

(常熟理工学院 体育部,江苏 常熟 215500)

1 主题分布

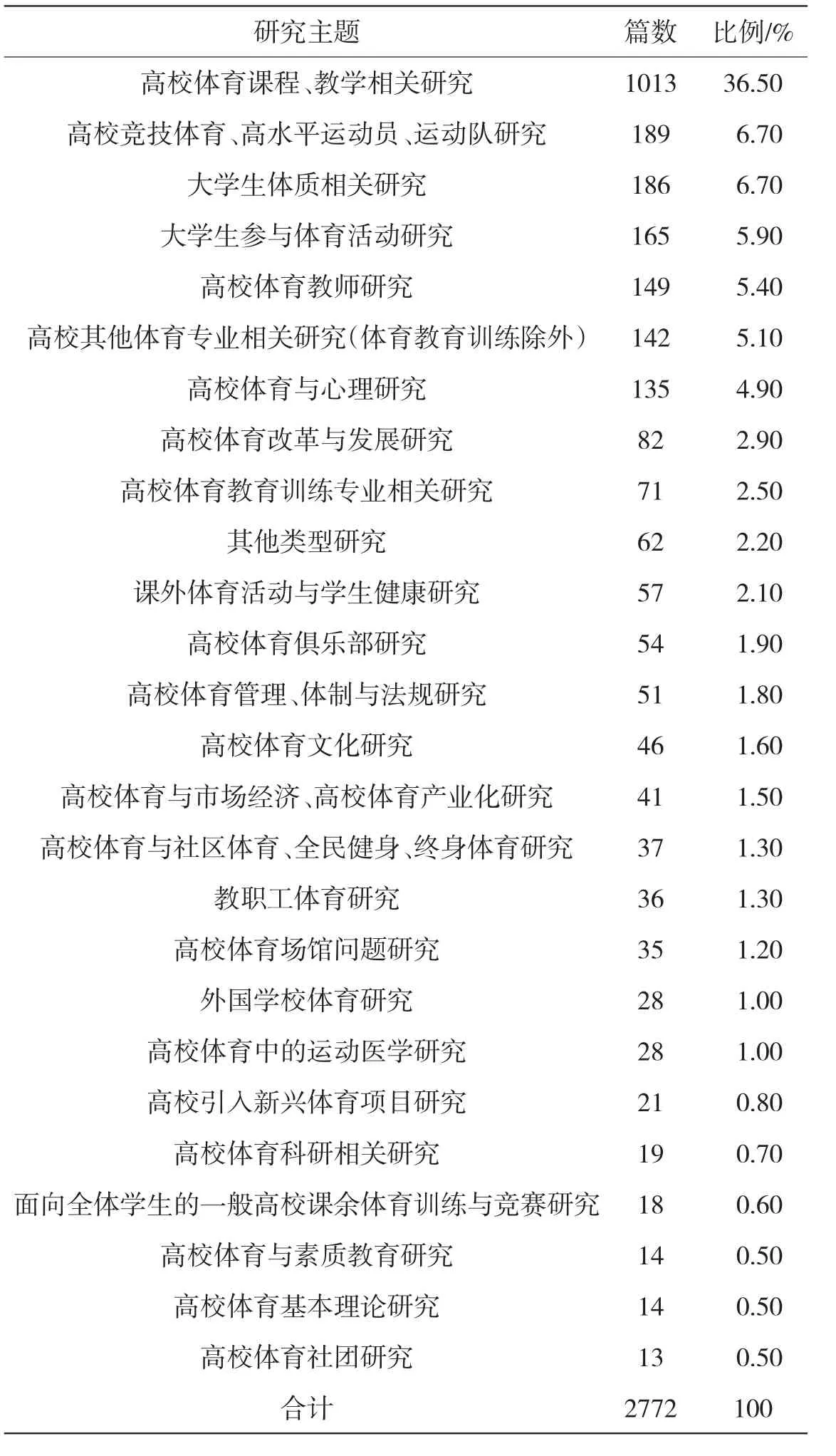

近十年来由于受高校课程改革的深化、高校体育产业化步伐的加快、社会转型过程中高校体育地位和作用的微妙变化等各种因素影响,高校体育研究空前繁荣,出现了许多新的研究领域.具体研究主题见表1.

2 研究不足

2.1 理论研究不足,“策论”研究泛滥

目前,我国学校体育研究无论是研究成果的数量还是质量都陷入一种徘徊不前的怪圈.这一现象的产生具有多重的社会背景.客观上由于我国体育科研领域不断拓展以及社会体育研究的繁荣在一定程度上转移了诸多高校体育研究者的注意力,另外一个重要的原因在于我国学校体育研究始终没有构建起一套具有独创性、适应性和本土性的学校体育理论体系.而这正是我国学校体育研究止步不前的症结所在,特别是基本理论研究的匮乏导致我国学校体育诸多研究都停留在“纸上谈兵”的层面,形成了对策研究的泛滥局面,而深层次的理论研究严重不足.究其原因,主要在于研究者过于注重研究的实用价值以及研究者本身理论素养的缺乏等主观因素影响;另外一个重要原因在于受政策导向与舆论影响,如现状调查以及对策的相关研究易于被立项、易于被相关期刊录用等.

2.2 批判研究不足,重复研究过多

批判性研究的价值在于从不同的思维角度对同一问题或现象进行另辟蹊径的深入研究,从而得出具有新颖性、创新性的结论,这是哲学社会科学研究所推崇和倡导的研究方式.然而在我国高校体育研究领域内鲜有这些具有争鸣性和探索性的佳作,在我国目前的16种中文体育类核心期刊的栏目设置上便能得到初步反映.诸多学报或学术期刊中所设置的栏目都大同小异,而《体育学刊》所设立的探索与争鸣专栏堪称一大亮点,如其2010年第2期刊载的张军献博士的《寻找虚无上位概念——中国体育本质探索的症结》与2010年第9期崔颖波教授的《“寻找虚无的上位概念”并不是我国体育概念研究的症结——与张军献博士商榷》两篇论文便形成了遥相呼应的学术对话,两者均具有深度的学术思辨能力,从不同的角度为自己的论点寻找出一条独到的论证之路,形成了较好的学术氛围和影响.但需要指出的是类似的研究方式在我国高校体育研究中仍然是一大弱点,甚至是盲点.过多重复性的研究充斥于高校体育研究之中,导致选题的理论价值不高,重复率很高,研究结论大同小异,没有进展与突破,造成了“人云亦云,你好我好,大家好”的一种貌似学术和谐的假象.

2.3 专项研究不足,一般研究充斥

进入21世纪以来,我国高校体育改革进程加快,高校体育课程相比于20世纪90年代已经在内容和形式上发生了很大的改变.借助于西方现代体育运动形式的各种专项体育课在高校体育课程中处于主导地位,体育课程的项目格局已经初具雏形.然而在我国高校体育研究中本应对不同项目进行专项化研究的体育研究格局并未形成,而占据主导地位的仍然是一般体育研究,而这些研究成果对专项化教学的特殊性未必有很强的指导性.据统计,在本课题研究的2772篇研究论文之中,有2259篇论文是一般性研究,占总数的81.5%;而专项研究的论文共有513篇,分别为田径67篇、健美操79篇、篮球69篇、武术及民族传统体育51篇、排球40篇、足球35篇、体操和艺术体操24篇、体育舞蹈19篇、乒乓球12篇、游泳13篇、网球11篇、跆拳道7篇、瑜伽6篇、羽毛球5篇、健美4篇、冰上运动1篇、其他非传统项目共70篇.虽然研究的项目分布较为广泛,但是研究项目布局的非平衡性较为明显,基础大项的研究具有一定的优势,但在整个研究体系中所占比例仍然偏低;一些小项的研究明显处于边缘状态,几乎是凤毛麟角.总之,高校体育中专项研究明显不足.

2.4 跟踪研究匮乏,短期研究过多

研究的时间跨度是衡量社会科学研究成果的历史性、客观性和时效性的重要指标,短期的研究成果对于动态的社会现象不足以起到长期的论证支撑作用,不足以得出令人信服的结论,从而缺乏长期的指导价值,因此对研究对象的跟踪研究具有较为长远的理论指导意义.在我国高校体育研究过程中跟踪研究显得较为匮乏,诸多研究都是停留在短期之内,如诸多问卷调查都是一次性问卷,从问卷设计发放到问卷回收统计多则数月,少则十数天,这样的研究信度和效度值得怀疑,并且调查者是否亲临现场进行实地跟踪调查也值得质疑,在如此短暂的时期之内要完成一篇真正高质量的论文或者课题并对今后较长时期的实践工作形成有效的理论指导更值得商榷.可以说,过多的短期研究在我国高校体育研究领域泛滥,形成了一种浮躁、急功近利的学术氛围,这种环境易于助长造假、学术腐败的滋生,不利于我国高校体育研究的长远发展.

表1 研究主题分布

3 建议

我国高校体育研究是关乎我国高校体育未来发展的重大系统工程,是关系我国新一代大学生体质发展趋向的重要理论指南,因此我国高校体育研究必须实现历史转型.

首先,我国高校体育研究必须加强政策引导,建立完善的学术监督机制.为使高校体育研究形成良性循环机制,我国体育主管部门应对体育研究的理论深度给予足够的重视,在课题指南、立项资助等方面给予高质量的理论研究一定的政策倾斜,这样有利于我国高校体育研究摆脱“策论”的阴影,从而逐步完善和丰富自身的理论体系.另外,无论是体育主管部门、学术主管部门还是报刊杂志社等,都应建立起一道防范学术腐败、学术泡沫、学术剽窃的学术防线,建立严格的查重审核机制,最大限度地遏制当前高校体育研究中大量重复性、低质量学术垃圾的产生.

其次,我国高校体育研究必须摆脱画地为牢的封闭式研究境地.跨学科研究是我国高校体育研究的一个重要发展方向,高校体育工作者应该充分利用高校资源,建立跨学科的研究团队,摆脱传统的经验层面的研究范式,综合应用教育学、心理学、生理学、行为学、环境科学、生态学、伦理学、美学、社会学等学科,多角度、多层次研究高校体育的各种问题,以求更深入地认识高校体育各类活动的本质与规律[2].

再次,高校体育研究在横向发展的同时必须注重纵向发展.随着我国高校体育研究范畴的日益扩大,研究领域呈现百花齐放的局面,但是高校体育研究中的百家争鸣局面并没有形成,换句话说,高质量且能擦出火花的学术碰撞鲜有产生,而这实质上是我国高校体育纵向发展的不足所致.因此,我国高校体育研究应对批判性研究、跟踪性研究以及商榷性研究等给予鼓励和引导,如通过高质量的论文报告会进行学术交流并对相关成果进行积极宣传、学习和表彰以扩大其学术影响力,甚至社会影响力.

最后,我国高校体育研究工作者应该与国际接轨.目前,我国高校体育课程正在不断引入国际先进理念与方法,但我国高校体育研究者的研究视野和研究意识并没有很好的国际战略眼光,我国高校体育研究中对国外高校体育研究的成果寥寥无几,与国际体育研究工作者的合作研究更是稀少,在国际期刊杂志上刊发高校体育研究课题的论文更是少之又少.因此,我国高校体育主管部门有必要成立相关的国际体育研究小组,鼓励高层次体育研究者对国际高校体育发展进行全面系统的研究,对具有国际研究价值的课题进行重点资助,从而做到在高校体育研究领域与国际接轨.

[1]周登嵩.学校体育近三十年科研发展历程回顾(二)[J].中国学校体育,2009(8):18-19.

[2]周登嵩.近三十年我国学校体育科研成果述评[J].中国学校体育,2009(10):8-10.