宋代农书的时空分布及其传播方式

2011-02-08邱志诚

邱志诚

(首都师范大学 历史学院,北京 100089)

0 引言

宋代农书相较前代急剧增加,仅《中国农学书录》即著录116种①此为笔者统计,或因统计口径略有差异,方健《南宋农业史》(北京:人民出版社,2010年,第350页,注1)谓其“著录的宋代农书凡114种”,赖作莲《试论宋元农学发展的社会因素》(《农业考古》2001年第3期,第108页)的统计为“收入宋代以前的农书仅有六十多种,宋代农书有105种”。(其中10种可能属于宋代)。笔者在此基础上,搜检历代史志、目录学著作及其他著述,统计到宋代农书141部——唐代农书不足30部,前此历代(含唐)农书亦仅77部(包括可能属于唐及唐以前者),称宋为我国传统农学迅猛发展的时代良不为过。学界宋代农书研究主要成果,一在文献整理方面,从20世纪20年代毛雝《中国农书目录汇编》到“四大名著”(《中国农学书录》、《中国古农书考》、《稀见古农书录》、《中国古代农书评介》),再到近期张芳、王思明《中国农业古籍目录》等著作中关于宋代农书的部分皆是,其中《中国农业古籍目录》最称详尽,计收农书3705种,比原北京图书馆编《中国古农书联合目录》多3062种,对我们了解古农书“家底”,即类求书、因书究学作用至大;二是通史性、综合性著作中关于宋代农书的论述,如《中国农学史》(中国农业遗产研究室)、《中国农业科学技术史稿》、《中国科学技术史(农学卷)》、《南宋农业史》等,而以近年出版的曾雄生《中国农学史》一书中的研究最为系统、深入;三是对具体某一部农书所作的研究,如对陈旉《农书》①陈旉《农书》是宋代最重要的农学著作,故而一直是热点,自早期万国鼎《陈旉农书校注》以降,仅专论即达十数篇,主要有王永厚《陈旉及其〈农书〉》(《图书馆学刊》1982年第3期)、(日)寺地尊《陈旉〈农书〉与南宋初期的诸状况》(姜丽蓉译,《农业考古》1984年第1期)、盖建民《全真子陈旉农学思想考述》(《宗教学研究》2000年第4期)、李根蟠《〈陈旉农书〉与“三才”理论— —与〈齐民要术〉比较》(《华南农业大学学报》2003年第2期)等。、曾安止《禾谱》、秦观《蚕书》等的研究。②如曹树基《〈禾谱〉及其作者研究》(《中国农史》1984年第3期)、魏东《论秦观〈蚕书〉》(《中国农史》1987年第1期)等。然整个有宋一代农书时间、空间分布情况如何?与宋代不同时期、不同区域农业经济发展有无关联?宋代农书是如何传播的?对于宋代农业生产的实际影响如何?这些问题似尚无人涉及;而宋代农书发达的原因等相关问题,虽曾雄生《中国农学史》等已有信实之解释,笔者又作了一些新的思考,故草成此文以就教方家。

1 宋代农书的时空分布

所谓古农书,当然指传统农学著述。明以前只有“农家”而无“农学”一词,曾雄生据其对历代史志、目录著作的考察指出,农学一词在不同时代义域大小是不一样的([1],16—23页),因而各代农书收书范围自亦不同。以宋代而论,最早的目录学著作《崇文总目》谓“农家者流,衣食之本原也”([2],147页),故辟“岁时类”以处月令书,划谱录(花谱、茶书等)入“小说类”,归《周穆王相马经》、《医驼方》等兽医、相畜书于“艺术类”,只将《齐民要术》、《孙氏蚕书》等“树艺之说”视作农书。稍晚《新唐书·艺文志》则突破汉魏以来祖庭,将上述后两类书(以至《钱谱》之类)皆归入农书(谱录中茶书仍留置“小说家类”),可见欧、宋对“农书”概念的料简重定。成书于南宋初的《郡斋读书志》,初刊本(四卷蜀刻本)率沿《新唐书》,但首次将茶书收入农家类;后晁公武对这个本子作了大量修订补充,重刊本(二十卷蜀刻本)农家类所收较前略有更革,如以《钱谱》“不类,移附类书”③晁公武:《郡斋读书志》,上海:上海古籍出版社,1990年,第527页。又,两种蜀刻本早佚,今所传前者系理宗淳祐九年黎安朝在袁州重刊本,称袁本;后者系同年洪钧在衢州重刊本,称衢本。曾雄生《中国农学史》谓晁志中“钱谱之类的书又回到了农家之中”([1],19页),当系据袁本为说。一般而言,应以晁公武最后改定的衢本为据。前后两个本子的差别正可见晁公武对“农学”概念的长时间思考。。大致与晁志同时的《通志·艺文略》基本同于《崇文总目》,显然郑樵对何者为农书的看法与王尧臣等一样持传统观点。成书于南宋中期的《遂初堂书目》则采取了一种折衷态度:既不将宋代蔚为大观的谱录著作归入“农家类”,也不归入“小说类”,而是“别立谱录一门”专收花谱、茶书等,虽四库馆臣盛誉其“为例最善”([3],730页),但谱录只是一种体裁,对以著作内容为分类标准而言等于没有分类。宋代四大书目中最晚出的《直斋书目解题》则将月令书排除而重新引入谱录。需要注意的是,陈氏不是全部引入谱录而是有选择的,用他的话说是“钱谱、相贝、鹰鹤之属,于农何与焉?”故不收;“而花果栽植之事,犹以农圃一体”,故“附见”([4],294—295页)(惟又将茶书列入“杂艺类”)——其在“农学”、“农书”概念认识上的进步是显而易见的。元初《文献通考》上绍晁志,拓大农书范围,复纳茶书于“农家”。可见,从总的趋势上说,宋代农学义域、农书范围在不断扩大。这也是其时农学发展的一个表现。至元修《宋史》,更将农书的范围扩及于土地测量和农业政策,收书达107部之多,“著录的规模是前所未有的”([1],18页),实乃宋代农学义域、农书范围扩大之余绪。垂至明清,对农学、农书的认识反而退步了,《农圃四书》、《千顷堂书目》、《四库全书总目》等均重返宋以前传统观点。

现代农学包括一般性理论,农业科技现状与发展,农业科学研究、试验,农业经济,农业基础科学,农业工程,农学(农艺学),植保,农作物,园艺,林业,畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂,水产、渔业等10多个方面的内容。按照这一分类法,传统农书只能归于农学(农艺学),农作物,园艺,畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂等少数类别,在这些类别之下又多集中于少数二级类目中。本文所谓的农书,一依王毓瑚氏定义“以讲述农业生产技术以及与农业生产技术直接有关的知识的著作为限”([5],1页),不符此定义则不视为农书①但计入了王氏《中国农学书录》排除的部分著作,如《中国农学书录》谓蔡襄《茶录》“内容以品茶为主,不谈生产技术”([5],70页),而其卷下记茶焙、茶笼、砧椎、茶铃、茶碾、茶罗等制茶之器,故天野元之助《中国古农书考》(北京:农业出版社,1992年)收之,今从天野氏;又如其排除的《救荒活民书》,书中有虫害防治内容,亦可视为农书。,如《治平通商茶法》之类农业法规即不予计入。②方健《宋代茶书考》(《农业考古》1998年第2期)提到所谓《中国农学书录》未收之茶书22种,然除了范逵《龙焙美成茶录》、王庠《蒙顶茶记》、佚名《北苑修贡录》三书外,余19种皆为政府榷茶法规,不应归入作为农书的茶书之列。管成学《南宋科技史》所列《宋代园艺著作一览表》(北京:人民出版社,第267—268页)中谢翱《楚辞芳草谱》记《楚辞》草木之名、沈括《本朝茶法》(为人自《梦溪笔谈》卷12《官政二》析出)述茶政、唐庚《斗茶计》、叶清臣《述煮茶小品》皆无涉种茶采制之法,均不应视为园艺类农书;其又以《兰谱奥法》与《金漳兰谱》同为赵时庚著,亦误,《兰谱奥法》乃明人以高濂《遵生八牋》中的《花竹五谱·兰谱》抽出命以《兰谱奥法》之名伪托于赵时庚者。

1.1 宋代农书的地域分布

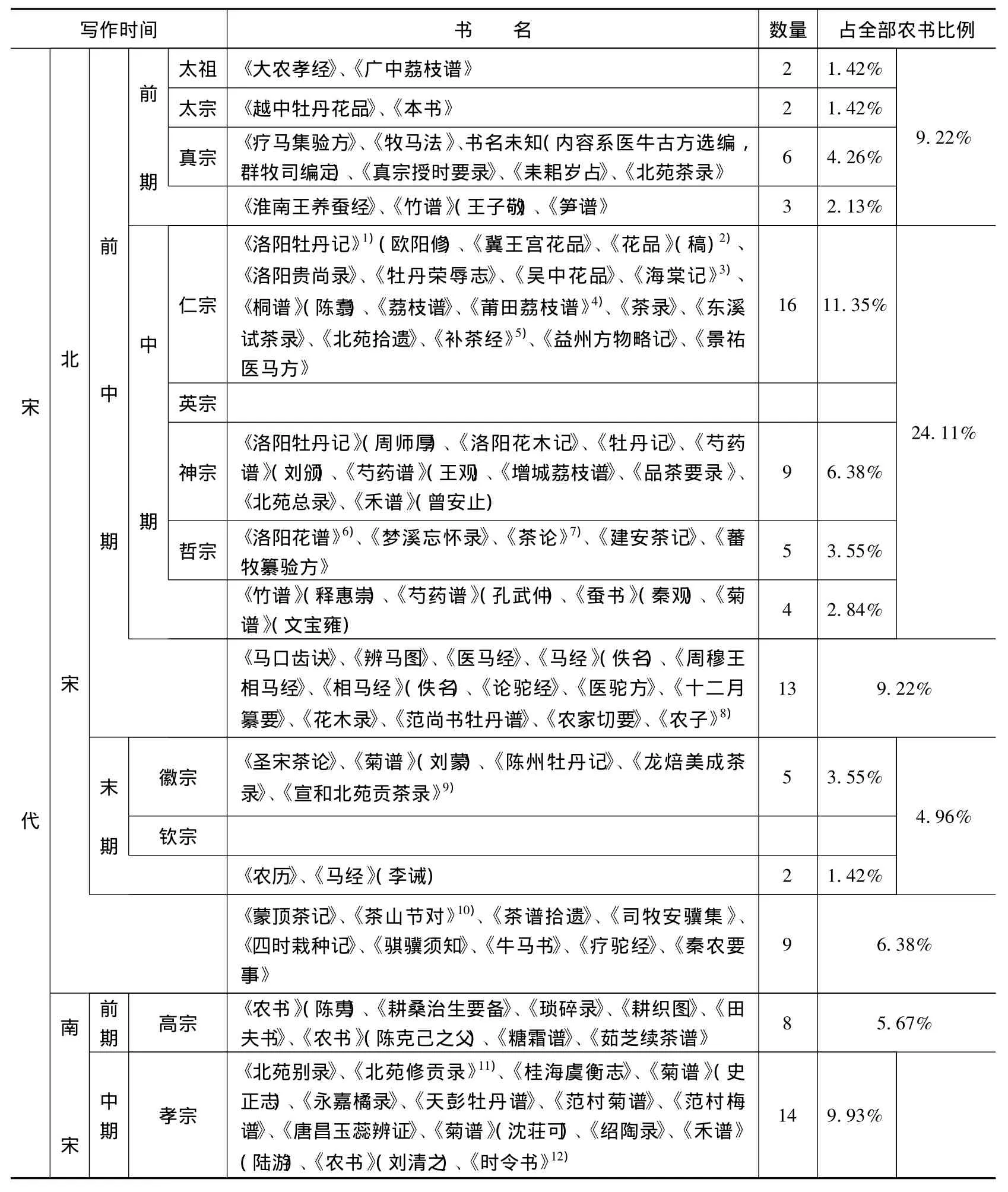

可确定研究对象属地的宋代农书只有72本③政府机构颁发的指导全国性生产的农书及通论性农书、月令书、通书、汇编对了解地区农业差异无意义故不予统计。,详见表1。尽管如此,仍应能大致反映当时全国各地农学发展情况。

表1 宋代农书的地域分布

续表1

1)这里采用宋代实行最久的真宗天禧四年分江南为东、西路后的行政区划。

2)已佚。《直斋书目解题》谓其“迂怪不经”([4],298页),久保辉幸据南宋施元之《施注苏诗》中的一条佚文认为“不能说内容全是荒唐无稽不可信”(《宋代牡丹谱考释》,《自然科学史研究》2010年第1期,第53页)而将之视为一种牡丹谱。作者丘濬另一书《牡丹荣辱志》王毓瑚以为和《洛阳贵尚录》一样“都是文人游戏笔墨,内容无关园艺之学”([5],第67页),久保辉幸以为是书“记载牡丹共有39个品种……以姚黄比作王,以魏红比作妃等,以社会阶级审评牡丹品种及他花的等级”由来有自,也“可将其视为一部谱录”(《宋代牡丹谱考释》,《自然科学史研究》2010年第1期,第53页)。因宋代一些花谱亦仅计花名,从这一角度考虑可从其说。

3)是书历来公私书目所不载,赖东坡《牡丹记叙》可知。苏轼熙宁三年任杭州通判看到沈立所著《牡丹记》时,沈在此任知州已年余,此前他在越州任知州,两地牡丹皆一时之盛,其所记必为此两地之种,故归入两浙路。参见杨宝霖:《关于〈读〈中国农学书录〉札记〉中一些问题与潘法连先生商榷》,《中国农史》1994年第2期,第95—96页。

4)该书虽为汇编,但亦收入史氏自撰的新谱,所以这里相当于是在统计史氏所撰之谱。

5)《百菊集谱》卷3《种艺》收有沈谱,其“记吴门(今苏州)菊”,又《江西通志》卷72《人物》记沈荘可尝“知钱塘县。嗜菊,庭植尝数百本。晚年退居益放情于菊”,逝后朱熹有吊诗,可从推知著书时间。

6)周必大所观察之玉蕊引种自镇江府,故归入本路。

7)邱志诚考是书及同作者《茶谱遗事》记衢州之茶(《〈中国农学书录〉新札》,《中国农史》2010年第1期,第138页),故归之本路。

8)书记天台茶,方健考约撰于南宋初(《宋代茶书考》,《农业考古》1998年第2期,第272页)。

9)《剑南诗稿》卷68《秋怀》其六曾谓“身尝著《禾谱》,儿解读农书”。方健以其感曾之谨《农器谱》而作,为“关于绍兴、浙东水稻品种之书”(《南宋农业史》,北京:人民出版社,2010年,第354—355页)。书不传。

10)吴曾《能改斋漫录》卷15《方物·芍药谱》云:“孔常甫初官维扬,以维扬芍药甲天下,因尽取其名以叙”,然孔武仲实未到扬州作过官,当为吴曾误记。但他曾先后知洪州、宣州,特别是宣州离扬州是很近的。

11)作者号铜陵逸民,铜陵辖属江南东路池州。

12)《直斋书录解题》、《文献通考·经籍考四十五》皆载作者曾安止为温陵人,《江西通志》卷49载曾安止为江西泰和人,二者应以《江西通志》为是,曹树基《〈禾谱〉及其作者研究》(《中国农史》1984年第3期)考之甚详。又据曹本文及其另一文《〈禾谱〉校释》(《中国农史》1985年第3期)所言新发现《禾谱》残本内容分析而将之归入本路。

13)方健考作者居处庐山,书约作于南宋初(《南宋农业史》,北京:人民出版社,2010年,第352—353页)。

14)时作者王质谪居家乡新国军(今湖北阳新县),书成淳熙年间。宋谢谔、清宋荦尝摘下卷山友诸辞分为五卷改题为《林泉结契》。

15)方健考书记北苑贡焙沿革,作于北宋晚期(《宋代茶书考》,《农业考古》1998年第2期,第274页)。

16)《中国农学书录》谓作者王“贵学字进叔,临江人,平生始末不可考”([5],100页)。邱志诚考王贵学为福建龙溪人(《〈中国农学书录〉新札》,《中国农史》2010年第1期,第140页)。

17)邱志诚据韦居安《梅磵诗话》记载将是书归之福建路而系时于理宗朝(《〈中国农学书录〉新札》,《中国农史》2010年第1期,第138页)。

18)方健考书记作者王庠家乡附近雅州之茶,成书当哲、徽、钦之世(《宋代茶书考》,《农业考古》1998年第2期,第274页)。

淮南路,江南东、西路,两浙路,福建路,是宋代经济最发达的“东南六路”①淮南路后析为东、西路,是为六路。,两浙路更“是两宋300年农业生产最发达的地区”([6],147页)。此外,成都府路“人口密度与两浙不相上下”([6],146页),农业生产水平也很高。而农书数量最多的正是两浙路,为23本,占宋代农书总数的16.31%;其次是福建路,19本,占13.48%。两浙路23本农书中有12本都是关于花卉的,福建路19本农书中有14本都是关于建茶的,可见花卉种植业、茶叶生产分别在两路的地位与影响。再次是京西路和益州路,分别为9本、7本,各占6.38%、4.96%。宋代区域经济“如果以淮水为界,淮水以北的北方地区的生产不如淮水以南的南方地区,即北不如南……如果以峡州(湖北宜昌)为中心,北至商雒山秦岭,南至海南岛,划一南北直线,在这条线的左侧——宋代西部地区,除成都府路、汉中盆地以及梓州路遂宁等河谷地(即所谓的‘坝子’)的生产都相当发展、堪与两浙等路比美外,……远远落后于该线的右侧,宋代广大东方地区”,即“西不如东”([6],48页)。京西路正处于北部、西部,经济发展水平是比较低的,就在北方五路中比较,以神宗元丰年间户口数和垦田数来看,它都居倒数第二的位置,何以其农书数量竟能占到第三位呢?略加审视就会发现,它的9本农书中有8本都是关于牡丹的(其中1本不限于牡丹),其中又有7本是关于洛阳牡丹的。宋人非常喜欢牡丹,至以本为通名的“花”作为牡丹专名,也就是说宋人所说的“花”很多时候指的就是牡丹,洛阳牡丹又“为天下第一”([7],526页)。京西路农书数量第三的地位正是其发达的牡丹种植业的反映。需要指出的是,由于不是每一个农业生产部门都一定撰有农书或者说有农书保存下来,再加上保存下来的农书近一半无法确定其研究对象属地,所以宋代农书的地域分布只能在一定程度上反映宋代农业的地区差异。只有在全面掌握史实的基础上才能得出较正确的看法,比如,不能因为两浙路农书中花谱是大宗就认为花卉种植业是该地区最主要的农业生产部门——事实上该区的稻米生产才是主体产业;更不能因为京西路9部农书全为花谱就得出花卉种植业是该地区唯一农业生产部门这样荒谬的结论。

1.2 宋代农书的时间分布

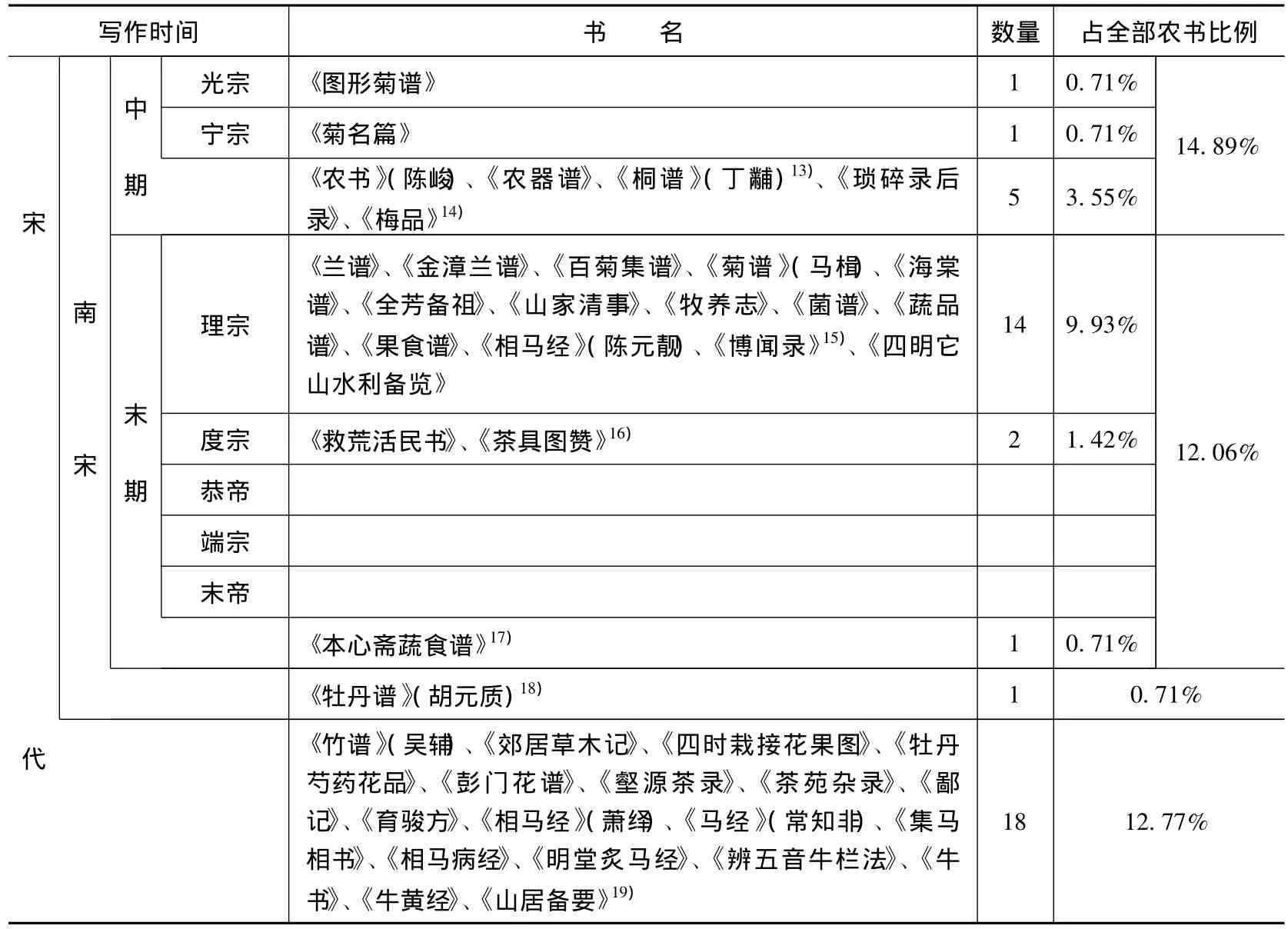

宋代农书写作时间分布情况①不能确定具体写作时间的,则归入一个更大的时间单位。如《笋谱》,虽知作者释赞宁卒于至道二年(996年),但却无法确知书到底作于太祖朝还是太宗朝,于是归入更大的时间单位“北宋前期”;如《马经》,作者常知非无可考,最先著录该书的又是编纂于元代的《宋史·艺文志》,连作于北宋还是南宋都无法判断,于是归入更大的时间单位“宋代”。见表2。

表2 宋代农书写作时间分布

续表2

1)潘法连在《中国农学书录》基础上考定是书大约撰成于景祐元年(《读〈中国农学书录〉札记之三》,《中国农史》1989年第4期,第99—100页)。

2)久保辉幸认为钱惟演写在一个小屏上的90多种牡丹名录也是“牡丹谱的一种”(《宋代牡丹谱考释》,《自然科学史研究》2010年第1期,第48页)。有些花谱确仅计花名,从这一角度考虑可从其说而视为稿本。

3)潘法连在《中国农学书录》基础上考定是书作于庆历年间(《读〈中国农学书录〉札记五则》,《中国农史》1984年第1期,第93页)。

4)《中国农学书录》谓《莆田荔枝谱》“撰人为徐师闵,没有注明朝代,大约是北宋时人”([5],73页),邱志诚考徐师闵嘉祐间曾知兴化军军事,莆田正是其早年任职的兴化军治所,则《莆田荔枝谱》当作于是时(《〈中国农学书录〉新札》,《中国农史》2010年第1期,第138页)。

5)潘法连考是书当作于景德间而非《中国农学书录》据《文献通考·经籍考四十五》所言作于大中祥符初(《读〈中国农学书录〉札记之五》,《中国农史》1992年第1期,第87页)。

6)《中国农学书录》谓作者“弟弟张崏(据《宋元学案》卷33《王张诸儒学案》全祖望案语应为兄)是邵康节的学生,因此他一定是北宋中期的人,可能他这部书是在庆历年间(1041—1048年)写成的,所以书名又别题《庆历花谱》”([5],69页)。实际上张峋也是邵雍学生(《闻见录》卷20),治平二年与张崏同中进士,后知鄞县,曾浚广德湖(曾巩《广德湖记》详载其事),历提举两浙路常平等事(《续资治通鉴长编》卷222熙宁四年夏四月癸酉条下李焘注)、京西运判(《东坡全集》卷106《鲍耆年京东运判张峋京西运判》敕)、户部员外郎、户部郎中(《栾城集》卷30《张峋户部员外郎钱长卿刑部员外郎》敕、《张峋户部员外郎改户部郎中》敕)、驾部郎中(《名臣碑传琬琰之集》中卷41《程坦墓志铭》)。所以《洛阳花谱》当作于其在洛阳任京西运判期间,绝不可能是王氏推断的庆历年间,书名也不可能别题作《庆历花谱》(《庆历花谱》乃《吴中花品》,又别题《庆历花品》)。潘法连考是书之作“肯定在绍圣四年以前”(《读〈中国农学书录〉札记之三》,《中国农史》1989年第4期,第100—101页);杨宝霖进一步考定“《洛阳花谱》写作时间必定在元祐元年”(《关于〈读〈中国农学书录〉札记〉中一些问题与潘法连先生商榷》,《中国农史》1994年第2期,第98页)。

7)《梦溪笔谈》卷24《杂志》谓“予山居有《茶论》”并引书中《尝茶诗》一首,可知其亦作于沈括元祐年间隐居镇江时,但因其佚无从考知所记为何地之茶。

8)《农子》作者虽不可考,但其最早载于《崇文总目》,则必著于宋代庆历元年《总目》成书以前。

9)潘法连考定是书之作不当早于宣和七年(1225年)而非《中国农学书录》所谓在1121—1125年间(《读〈中国农学书录〉之五》,《中国农史》2010年第1期,第88—89页)。

10)潘法连考是书“必是成书于北宋政和(1111—1118)以前”(《读〈中国农学书录〉札记之五》,《中国农史》2010年第1期,第88页)。

11)《清波杂志校注》卷4“密云龙”条云:“淳熙间,亲党许仲启官麻沙,得《北苑修贡录》序以刊行”(周辉撰、刘永翔校注,北京:中华书局,1994年,第154页)。

12)《宋史·儒林七·刘清之传》记其著有《时令书》(《宋史》,北京:中华书局,1977年,第12957页)。

13)作者淳熙间中进士,嘉熙三年抗元战殁,故系之于南宋中期。

14)作者张镃(1153—1211年)官至司农少卿,因谋诛史弥远贬死象州。上海古籍出版社编《生活与博物丛书》(1993年,上册,第371页)辑有一则“张约斋种花法”,方健以为即《梅品》佚文(《南宋农业史》,北京:人民出版社,2010年,第381—382页)。

15)已佚。方健考其内容多袭自《琐碎录》,成书约当嘉定年间(《南宋农业史》,北京:人民出版社,2010年,第393—394页)。

16)书撰于咸淳五年,方健疑作者审安老人可能是董真卿(《宋代茶书考》,《农业考古》1998年第2期,第273页)。

17)本书最初收入度宗咸淳九年《百川学海》,可据以推知作书时间。

18)王毓瑚以为“作者或者也是南宋时人”([5],94页)。

19)方健以为是书在温革《分门琐碎录》之前,则必作于北宋末或两宋之交(《南宋农业史》,北京:人民出版社,2010年,第387—388页)。

分别有3本、4本、2本、13本农书只能确定作于北宋前期、中期、末期、前中期,有9本农书只能确定作于北宋时期;分别有5本、1本农书只能确定作于南宋中期、末期,有1本农书只能确定作于南宋时期;有18本农书更只能确定作于宋代,无法进一步推断。北宋中期农书最多,34本,占全部宋代农书的24.11%;其次是南宋中期,21本,占14.89%;再次是北宋前期,13本,占9.22%。北宋前、中期两者相加,再加上只能大致归于前中期的13本农书,总计60本,几占宋代全部农书的一半,达42.55%。宋代诸帝,仁宗时期最多,为16本,占宋代农书的11.35%;其次是孝宗、理宗,均为14本,占9.93%;第三是神宗,9本,占6.38%;第四是高宗,8本,占5.67%;第五是真宗,6本,占4.26%。孝宗“卓然为南宋诸帝之称首”([8],692页),在位期间,“比年以来,五谷屡登,蚕丝盈箱”([8],4219页),国家财政岁入达8000万缗([9],8页),是南宋的最高纪录。神宗矢志变法以图富国强兵,元丰年间,岁入达6000余万([10],235页),“中外府库无不充盈,小邑所积钱米亦不减二十万”([8],10568页),“诸路……之钱粟积于州县者,无虑十百巨万,如一扫地官,以为经费,可以支二十年之用”([11],93页),是北宋国家财政状况最好的时期。是故孝宗、神宗两朝农书数量位列前茅其理甚明,无需赘言。仁宗朝虽然在南宋时被推许为“四十余年,号称极治”([12],2392页),高宗至言“以复庆历、嘉祐之治,是国家之福也”([13],2449页),但“嘉祐之治”实为南宋统治者为否定王安石变法而“在法祖宗的旗帜下”制造出来的反映当时政治主张与意图的一个幻像,“想象的成分大于历史的真实”([14],216页)——其上承真宗东封西祀、大建宫观所造成的“海内虚竭”([15],2516页)之局面,中继章献执政积贫状况日益加剧,仁宗亲政后“因循不革,敝坏日盛”([15],3297页),以至人谓“观今之政,是可恸哭”([15],3345页),所以起义、兵变、叛乱迭起,而改革呼声亦缘以起,实已臻积贫积弱之极。理宗前期“渊默十年无为”([16],1页),史弥远“内擅国柄,外变风俗,纲常沦斁,法度堕驰,贪浊在位,举事弊蠹,不可涤濯”([8],12968页),后期亲政后亦内宠妃嫔,外用奸邪,“至宝祐、景定,则几于政、宣矣”([17],《序》,1页),甚至有人在朝门上书写“国势将亡”([18],31页)。政事如此,经济发展自然大受影响,但是,仁宗、理宗均是两宋皇帝在位时间最久的,前者41年,后者40年,差不多是神宗(18年)、孝宗(27年)的两倍,由于其时间跨度比较长,且两帝皆非宋代极衰之世,仁宗、理宗均多次下诏劝农,两帝在位期间农书数量高踞冠、亚席位自可想见。

另外,除去不能确定者,北宋168年有农书76部,南宋152年有农书47部,南、北宋统治期差不多长,而北宋农书几近南宋的两倍,这主要与南宋和金、蒙(元)之间长期在腹地进行战争有关。南、北宋农书最根本的差异是内容的不同,这有两个明显的表现:北宋农书既有讲北方农业的,也有讲南方农业的,而南宋农书都是讲南方农业的;北宋有18部畜牧、兽医书而南宋只有2部(这也是前一差异的一项具体反映)。显然,南、北宋农书内容差异是南宋北方领土沦陷造成的结果。

综上所述,可得出这样一个结论:宋代农书的空间分布既是宋代区域农业经济发展的产物,也是其表现,哪一个地区经济发达,该地区的农书就占有较大比例;宋代农书的时间分布则是宋代历朝皇帝统治期间农业经济发展的产物和表现,哪一位帝王政治清明,关注经济发展,该帝王统治期间的农书就占有较大比例,但这也与帝王在位时间长短有关。

2 宋代农书的传播方式

宋以前书籍主要以写本形式流传,到了宋代,雕版印刷非常发达,农书的传播自以刊本为主,但也还有着其他方式,有些方式对引导缺乏文化的农民发展生产来说甚至是更重要的。就古代的社会条件言,宋代农书的传播方式可谓多种多样。

2.1 官刻

由官方刊刻传世的主要是政府机构编纂的农书。真宗大中祥符七年(1014年)诸州牛疫,“诏民买卖耕牛勿算。继令群牧司选医牛古方,颁之天下”([8],4162页),《景祐医马方》“大约也是当时官方颁行的一种兽医书”([5],68页),《真宗授时要录》“应该也是真宗时的一部官书”([5],62页)。这些书虽未明记“镂板”,但既欲“颁之天下”,则数量必大,恐惟刊刻才能满足所需。一些官员因职责所在撰写的农书也常由官方刊行,如“大中祥符元年正月,群牧制置使言,兽医副指挥使朱峭定《疗马集验方》及《牧马法》,望颁下内外坊监,仍录附诸班军。帝虑传写差错,令本司镂板模本以给之。”([19],7182页)这是关于刊刻农书的最早明确记载。哲宗时提举京西路给地马牧事王愈编集的《蕃牧纂验方》当同此例。宋政府不仅刊刻颁行本朝农书,对前代优秀农书也下诏刊刻,如天禧四年(1020年)即“诏并刻(《齐民要术》及《四时纂要》)二书以赐劝农使者”([10],1773页)。现存《齐民要术》最早刊本是天圣年间(1023—1031年)崇文院刻本,天圣上距天禧四年不过数年,该本“大约就是那次决定的实现”([5],30页)。

有的农书则由地方政府刊刻印行,如著名的陈旉《农书》。绍兴十九年(1149年)陈旉完成其《农书》后,曾到真州(今江苏仪征)拜访朋友知真州洪兴祖。其时真州为宋、金交兵冲要之地,疮痍满目,洪兴祖正招抚难民垦辟荒地,以期恢复农业。故洪氏“取其书读之三复,曰:‘如居士者,可谓士矣。’因以仪真劝农文附其后,俾属邑刻而传之”([20],63页)。这个初刊本就是一个地方官府刻本。但这个刊本因事成仓猝,“传者失真,首尾颠错,意义不贯者甚多。又为或人不晓旨趣,妄自删改,徒事絺章绘句,而理致乖越”,所以陈旉复“取家藏副本,缮写成帙”,希望“当世之君子采取以献于上,然后锲版流布”([21],65页)。其后陈旉“献于上”的这个愿望虽然没有实现,但嘉定七年(1214年)知余姚县汪纲以“农者天下之大本也,守今以劝农为职”,再次予以刊行([22],83页),等于多了一个地方政府官刻本。汪纲转知高邮军后还刊刻了秦观《蚕书》。

2.2 私刻

私刻包括家刻和坊刻。著名文人士大夫所写的农书大都在逝世后由其子嗣或弟子收入家刻文集行世,如陆游《天彭牡丹谱》在其逝世不久的嘉定十三年(1220年)即被收入家刻《渭南文集》传世,周必大《唐昌玉蕊辨证》开禧间(1205—1207年)由其子周纶等收入《周益国文忠公集》付梓印行([23],54页)。也有由倾慕前贤者刻印的,如欧阳修“一代文宗,其集遍行海内,而无善本”,周必大解相印后乃纂成《欧阳文忠公文集》“刊之于家塾”([4],496页)。就是一般文人的著作也多有私刻本。我国最早的刻印丛书咸淳左氏《百川学海》也辑刊过欧阳修《洛阳牡丹记》,王观《扬州芍药谱》,刘蒙、史正志二氏两种《菊谱》,范成大梅、菊二谱,陈思《海棠谱》,丘濬《牡丹荣辱志》,蔡襄《荔枝谱》、《茶录》,宋子安《东溪试茶录》,韩彦直《橘录》,赞宁《笋谱》,陈仁玉《菌谱》,陈达叟《本心斋疏食谱》等农书。此类农书多有坊刻本,这是因为谱录类农书在宋代具有较广阔的市场需求空间。我们知道,宋代花卉种植业非常兴盛,一些城市还在历史基础上形成了“专业化”种植。开封“四时花木繁盛可观……大抵都城左近,皆是园圃,百里之内,并无闲地”([24],175页);洛阳牡丹天下第一,“凡园皆植牡丹”([25],196页);扬州以“芍药名于天下……与洛阳牡丹俱贵于时……种花之家园舍相望……不可胜纪,畦分亩列,多者至数万根”([26],287页);广州则“花多外国名”([27],138页)。一些中、小城市花卉种植业的发展也已达到相当规模,如陈州的牡丹种植向称比洛阳还“盛且多也……园户植花如种黍粟,动以顷计”([28],251页);益州路的彭州亦盛产牡丹,“连畛相望”([29],259页),“号小西京”([29],261页)。不同品种的花当然贵贱不同,如“姚黄、魏紫一枝千钱”([25],196页),“双头红初出时一本花取直至三十千,祥云初出时亦直七八千”([29],262页),好的海棠也是“每一本不下数十金”([30],1页)。出于收益或审美上的需求,养花者不仅要扩大种植规模,也必然或引种、或嫁接以培植名贵品种,“四方之人赍携金币来市(扬州芍药花)种以归者多矣”([26],287页)、“姚黄一接头直钱五千……魏花初出时接头亦直五千,今尚直一千”([7],529页)等记载可证。欧阳修《洛阳牡丹谱》、周师厚《洛阳花木记》之类以谈论品种、种护法、嫁接法为内容的谱录自然受到欢迎,拥有较大的市场需求量。而这类农书在书肆的畅销反过来又吸引书坊大量刻印这类“畅销书”售卖邀利——甚至也引得文人士大夫竞写这类“畅销书”,宋人曾安止“近时士大夫之好事者,尝集牡丹、荔枝与茶之品为经及谱,以夸于市肆”([31],76页)语可证。这样更多谱录类农书以坊刻形式得到传播,于兹可见书籍商品化对宋代农书传播方式的影响。

前朝农书宋代也多有私刻本,甚至官刻之后又有私刻。如前言真宗本已诏刊《齐民要术》,而复有“市人輙抄《要术》之浅近者摹印”——刊者既系“市人”,则为坊刻无疑;南宋时又有“孙公”(名佚)“以稽古余力,悉发其隐,合并刻焉”①《文献通考》卷218《经籍考四十五》引李焘《齐民要术音义解释序》文([10],1773页)。,则似为家刻。

2.3 抄本

宋代虽是雕版印刷黄金时代,但刊刻书版花费不小,如果一部农书没有官府、书坊刻印,对下层文人而言家刻是其承受不了的——他们的农学著作就多以抄本形式传世。如《农历》一书,作者邓御夫生当北宋晚期,读书不求仕进,隐居乡间,籍种地维持生活。哲宗元祐年间知济州王子韶将其书献给朝廷,请求颁行全国,无果。《墨庄漫录》说“今未见传于世,尝访于藏书之家或有见者”——显然邓本人无力付梓,该书是以抄本形式流传的,并且“传抄的本子不会是很多”([5],78页),所以才知者甚少。

不仅没有刻本的农书是以抄本形式传世的,有的农书本有刻本,却也有一个传世抄本系统。这些抄本除了抄自传世刻本不论外,有的抄自原稿本,有的抄自初刻本,比传世刻本更近于原书;甚至于有的原刊本早已不传,惟赖抄本后世方得以复刻,因此抄本就不仅有版本校勘方面的价值,有时还关系到一部农书的存亡绝续。如陈旉《农书》,宋代本有两个地方政府官刻本,但都亡佚了,今存《农书》最早刊本是乾隆四十一年(1776年)长塘鲍氏根据“仁和赵氏小山堂钞本”刊印的。陈旉《农书》还有一个抄本(今藏日本内阁文库),其中有一段文字又是他本所无者([22],85—86页)。没有这些钞本,今天就看不到陈旉《农书》了。又如曾安止《禾谱》明代即已亡佚,却因抄在曾氏族谱中,20世纪80年代中期而得以重新发现[32,31],虽不能窥其完帙,也可鼎尝一脔了。

2.4 揭榜

揭榜一作揭牓,即在大街闹市、城门关津、交通要道张贴文告。宋代也用这种方法来传播农业生产知识。真宗大中祥符五年(1012年),“上以江、淮、两浙路稍旱即水田不登,乃遣使就福建取占城稻三万斛,分给三路,令择民田之高仰者莳之,盖旱稻也。仍出种法付转运使揭牓谕民。”([15],1764页)地方官员也常采用这种方法——因为这是传统社会发布政令的主要渠道之一。如淳熙七年(1180年),朱熹知南康军时就颁印《申谕耕桑榜》“发下三县贴挂”,向农民推广其下属“星子知县王文林种桑等法”及“种田方法”,“晓示乡村人户……依此方法及时耕种”([33],5000页)。最著名的例子可能当数楼璹在於潜县治所大门东西壁编绘的《耕织图》,《耕图》“自浸种以至入仓,凡二十一事”,《织图》“自浴蚕以至剪帛,凡二十四事”([34],1041页),每图配诗一首,“图绘以尽其状,诗歌以尽其情,一时朝野传诵几遍”([35],268页)。元虞集说“前代(指宋代)郡县所治,大门东西壁皆画耕织图,使民得而观之”([35],268页),可见楼璹这种做法在宋代较普遍。事实上,宋代皇宫里也画有《耕织图》。高宗曾说:“祖宗时,于延春阁两壁画农家养蚕织绢甚详。”([36],1162页)只是这种画在皇宫里的《耕织图》不是给老百姓看的而是警醒帝王知稼穑艰难用的。此风流被之下,宋代画家乃以入画——以画《中兴四将图》闻名的刘松年就画有《耕织图》。

2.5 口头宣讲

农学是一门实践性科学,传统社会农业知识的传承最主要的渠道应该说还是口头宣讲,农民在生产生活中父子相授相袭即是。即便是农业生产新技术,其落实在生产过程中也应是通过先掌握者的言传身教实现普及的,如花匠之师徒授受。所以口头宣讲这种传播方式自非起自宋代,其由来久矣。如《糖霜谱》就明确记载遂宁地区冠擅天下的制糖霜之法系由口授:“唐大历间有僧号邹和尚,不知所从来。跨白驴,登伞山,结茅以居。须盐、朱、薪、菜之属,即书付纸,系钱遣驴负至市区。人知为邹也,取平直挂物于鞍,纵驴归。一日驴犯山下黄氏者蔗苖,黄请偿于邹。邹曰:‘汝未知窨蔗糖为霜,利当十倍。吾语汝塞责可乎?’试之果信。自是就传其法。”①后文接叙“邹末年弃而北走通泉县灵鹫山龛中,其徒追蹑及之,但见一文殊石像。众始知大士化身”(王灼:《糖霜谱·原委第一》,北京:中华书局,1985年,第1页),虽涉灵异,要当在“糖霜户犹画邹像事之”的过程中衍生之说——因追怀感念而神其人兼神其技也。

古代州县官员本负“劝令种莳”之责,太平兴国七年(982年)又有诏“诸州置农师”之举,专司导令农功,后虽罢置,其职责必不能废,复归于地方官员以至基层行政人员而已:真宗景德三年(1006年)欲复置,因“虑益烦扰”而以“少卿监刺史阁门使已上知州者,并兼管内劝农使,余及通判并兼劝农事,诸路转运使、副并兼本路劝农使”([15],1386页);天禧四年(1020年)又诏改天下诸路提点刑狱为劝农使、副使,兼提点刑狱公事,“劝恤农民以时耕垦……凡农田一事已上悉领之”([15],2179页),知县亦“以劝农系衔”([37],708页)。这些地方行政人员在教民种莳时,必会依据已有之农书——特别是朝廷作为官方文件颁行的农书。如前述天禧四年(1020年)诏刻“赐劝农使者”的《齐民要术》和《四时纂要》等——向农民口头宣授农业技术。又如大中祥符五年(1012年)诏于江、淮、两浙推广占城稻,对这些地区的农民而言此为新品种新技术(其实对官员而言也是如此),则自转运使以下特别是基层行政人员必以诏付之“种法”向农民宣讲无疑。

此外,宋代产生了大量的劝农文,虽然不乏道德说教为主的官样文章,但也有很多(特别是南宋的)劝农文以具体农业技术为主旨,如朱熹、陈傅良、韩元吉、程珌、真德秀、宋莘、吴泳、高斯德、方大琮等人的劝农文,实应视作另一种形式的农书。这些劝农文是要向农民口头宣讲的,刘爚诗“是州皆有劝农文,父老听来似不闻”([38],338页)可证——只是这次宣讲的劝农文内容似乎不太受欢迎,所以“父老听来似不闻”。宣讲之后还要张贴即上文所谓“揭榜”,刘埙《花雨劝农日》诗“劝农文在墙壁头”([39],88页)句可证。不过,虽然大部分劝农文都能做到语言简明,但难免也有分不清对象“古语杂奇字”者,以至“田夫莫能读,况乃识其意”([40],717页),不识字者更只觉“行行蛇蚓字相续”([41],630 页)。

由此可见农书的传播方式与其类型有一定关系,如采取口头宣讲、揭榜等传播方式者,多为朝廷及地方政府颁布的劝农诏、劝农文或其他篇幅短小的涉及农业生产技术的官方文告,并且通常是口头宣讲之后还要揭榜公布。

这里顺便一提,宋代笔记中也有很多农学方面的内容,如《梦梁录》卷18记有杭州花卉60多种,《齐东野语》卷16记有人工催化花卉提前开放之法,《老学庵笔记》记有种菊之法,《鸡肋编》、《后山谈丛》记有多条宋代农谚;宋代诗词中也有很多农事诗、农事词,这些都是农书研究中应加以注意的。

2.6 辑入它书

有的农书在宋代就被收入它书,这等于多了一条传播途径,如韩彦直《橘录》、蔡襄《荔枝谱》等被陈景沂收入其《全芳备祖》。对有的宋代农书而言,这更是一种额外的幸运,因为其惟赖被收入它书才得以传世,等于随它书传播成了其唯一的传播途径,如《菊名篇》、《图形菊谱》被史铸收入其《百菊集谱》即其例;如果不幸只是部分被采入它书,今天也就只能看到被采入的这一部分了,如陈思《海棠谱》收沈立《海棠记》部分内容即其例。当然,有的农书是被后代书收入,如相当一部分宋代农书被收入元陶宗仪《说郛》,并籍其强可读性而广为流传;有的后来本书反而亡佚了,如曾之谨《农器谱》被元代《王祯农书》收入即其例,又如久佚的《吴中花品》被人发现收在《能改斋漫录》中([42],418页)。

宋代农书还在其时或其后传入高丽、日本等国,如高丽农书《四时纂要抄》就收有沈括《梦溪忘怀录》、温革《分门琐碎录》、范成大《范村梅谱》等,《农家集成》中则收有朱熹劝农文3篇。宋代农书传入高丽后对高丽古代农学产生了很大的影响,被誉为“朝鲜古典农学之杰撰”的《农事直说》“即为一部接受中国农业技术总结诸名著所传优良经验,检讨本国农业情况实际,或因或革,综贯成法者”([43],102页)。《农家集成》、《衿阳杂录》等书中也可见接受宋代农书影响的明显痕迹。

日本早在唐代就通过遣唐使引入了《齐民要术》等古农书,宋代农书也多有传播到日本者,如陈旉《农书》、秦观《蚕书》、范成大梅、菊二谱、《桂海虞衡志》等。至于明清近代以来包括宋代农书在内的中国古代农书被译介到西方,此为西方所谓“汉学”研究之一部分,非期用于指导农业实践,与前述传入高丽、日本不同,故置不论。①我国古代农书传播到高丽、朝鲜等国对其古代农学产生影响并推动该国当时农业生产以及被西方译介的情况详参曾雄生《中国农学史》([1],720—726页)。

3 余论

随着宋代农书的广泛传播,其对宋代农业生产实际影响如何?由于史料限制,这里仅通过如下几个方面略作探讨。第一,新物种及技术、虫害防治新法的传播与宋代农业的稳产丰产。宋代疆域只有汉唐的一半,人口却是汉唐的两倍(峰值达到1亿以上),农业稳产丰产问题就尤显重要。种子对农业稳产增产的关键性不言而喻。宋代引进了很多新物种,最著名的当然是占城稻。这种稻“比中国者穗长而无芒,粒差小,不择地而生”([8],4162页),真宗前期已在广南、福建路普遍种植,如前述大中祥符五年(1012年)真宗决定推广占城稻,并“出种法付转运使揭牓谕民”。该“种法”计133字,于浸种、育秧、成熟的时间及技术细节无不曲尽,今尚保存在《宋会要辑稿·食货一》中。数路农民经地方行政人员的晓谕宣示,很快掌握了这一“种法”,当年便引种成功,从此不再稍旱便“不登”。如果不是占城稻“种法”传播的有效,至少不会这么快就引种成功②后占城稻虽然在江西、荆湖被普遍推广,但因其米质不佳,故在“精品农业区”两浙路等处未得到普及,不过“也无法否认其在宋代江南确实是一个不可或缺的品种,在遭受水旱等灾荒的特殊年份尤其如此”(方健:《关于宋代江南农业生产力发展水平的若干问题研究》,《江南社会经济研究(宋元卷)》,北京:中国农业出版社,2006年,第550页)。。蝗虫之害在中国由来已久,宋代治蝗技术上的一个重要进步就是知道了掘蝗虫卵的办法。熙宁(1068—1077年)、淳熙(1174—1189年)年间发生蝗灾害时,政府便将这个方法以诏书的形式颁下。《救荒活民书》还记载说如有百姓因迷信不敢这样做,宜急刊开晓愚俗之言“作手榜散示,烦士夫父老转相告谕”([44],84—85页)。这种灭蝗法的传播对防治蝗灾、确保收成的作用自勿待烦言。第二,劝农文的传播与江南先进农作技术的推广。宋代农业经济发展水平很高,总的来讲,以江南地区尤其是两浙路农业生产技术最先进,发展水平最高,至有“江南农业革命”①李伯重在《“选精”、“集粹”与“宋代江南农业革命”——对传统经济史研究方法的检讨》(《中国社会科学》2000年第1期)一文中认为“宋代江南农业革命”是一个“虚像”。他认为如果说江南有“经济革命”的话,“应当是发生在明代后期的大约一个世纪内”(《历史上的经济革命与经济史的研究方法》,《中国社会科学》2001年第6期,第175页)。对此,梁庚尧(《宋代太湖平原农业生产问题的再检讨》,《宋史研究集》第31辑,台北:兰台出版社,2002年)、李根蟠(《长江中下游稻麦复种制的形成和发展——以唐宋时代为中心的讨论》,《历史研究》2002年第5期)等学者在不同程度上提出了批评意见,而以方健《关于宋代江南农业生产力发展水平的若干问题研究》一文尤为全面深入。方健认为李伯重“《选精》一文对宋代农业生产力水平评估过低的原因主要有四:一是轻信“倍计地租即为产量”的定论;二是误据明量相当于南宋的1.6倍为计量换算标准;三是认为反映宋代农业精耕细作制的仅陈旉《农书》等;四是正如梁庚尧教授已指出的那样,未对宋代史料作一缜密的考证,而轻信转手资料;尤其是完全信从及采择大泽正昭等个别学者未必正确的一家之言”(《江南社会经济研究(宋元卷)》,第586页)。他通过对史料的深入考辨得出了如下结论:宋代江南亩产史料从分布时间、地域来讲,“决非什么‘选精’和‘集粹’”,完全具有统计学意义(《江南社会经济研究(宋元卷)》,第533页);“宋代江南每亩产米两石,……略超过明清的亩产量”(《江南社会经济研究(宋元卷)》,第536—537页)。“因此,就迄今的研究而言,‘宋代经济革命’或‘宋代农业革命’之类的主流观点,仍不足以动摇,更无法轻易否定”,“决非什么幻景或‘虚像’”(《江南社会经济研究(宋元卷)》,第548页)。其后李伯重虽仍不赞同“农业革命”这一提法,但也承认“宋代江南农业确实达到了相当高的水准。在农业技术、亩产量、商业化、劳动生产率等主要方面,江南无疑都走在当时世界大多数地区的前面”(《从新视角看中国经济史——重新认识历史上的江南农业经济及其变化》,《理论、方法、发展趋势:中国经济史研究新探》,北京:清华大学出版社,2002年,第231页)。之说。南宋很多劝农文所着力传播的就是两浙路的先进耕作技术,如高斯得《宁国府劝农文》即说“浙人治田,比蜀中尤精”([45],99页),陈造《房陵劝农文》也坦承其“取法江浙之人”,“农器之制,必访诸浙耕者,蚕者亦取法于浙”([46],377页)。黄震《咸淳八年春劝农文》所讲亦江南耕作技术:“今太守是浙间贫士人,生长田里,亲曾种田,备知艰苦……浙间无寸土不耕,田垄之上又种桑种菜……浙间才无雨便车水,全家大小日夜不歇……浙间三遍耘田,次第转折,不曾停歇……浙间终年备办粪土,春间夏间,常常浇壅……浙间秋收后便耕田,春二月又再耕,名曰耕田。”([47],810页)可以想见,随着劝农文的行政强力传播,江南地区先进耕作技术必将被更广大地区的农民所接受,这些地区精耕细作水平、单位面积产量必然会得到提高。第三,农器类农书的传播与宋代先进农业生产工具的推广。新农具的推广可以提高劳动生产率,减轻劳动者体力消耗。大约神宗时京湖北路农民发明了一种辅助插秧农具——秧马。苏轼在贬往惠州途经江西时,因见曾安止《禾谱》不记农具,就向他介绍了自己在武昌时见过的秧马,还写了一首《秧马歌并引》叙述秧马形制及使用方法。苏轼到惠州后,又把《秧马歌》抄给林抃、翟东玉等地方官员,向他们推介秧马。林抃“躬率田者制作阅试……惠州民皆已施用,甚便之”。后衢州进士梁琯返乡,苏轼又让其“传之吴人”([48],2152页)。所以陆游说东坡“一篇《秧马》传海内”([49],3771页)。楼璹《耕织图·插秧》一诗也写道:“晨雨麦秋润,午风槐下凉,溪南与溪北,啸歌插新秧。抛掷不停手,左右无乱行,我将教秧马,代劳民莫忘”([50],2页),说明官方也进入了秧马推广工作。随着《秧马歌》和《耕织图》的不断传播,秧马得到了较普遍地使用——很多诗人都写到了宋代农村使用秧马的情形就是明证①如曹勋《台城杂诗》,陆游《题斋壁》、《春日小园杂赋》、《出游》、《故里》、《夏日》、《山园杂咏》、《孟夏方渴雨忽暴热雨遂大作》,张孝祥《将至池阳呈鲁使君》,郑清之《田家》,黎廷瑞《次韵张龙使君十首》,赵蕃《秋陂道中》,林希逸《寄呈恕斋》等。,有利于提高宋代农业生产率是显然的。

关于宋代农书激增的原因,曾雄生《中国农学史》、方健《南宋农业史》等论著均有令人信服之解释,可以概括为以下几点:首先,随着人口增加、经济重心南移在宋代完成,南方人多地少的矛盾更加突出,除了增加总耕地面积外,充分挖掘土地潜力提高单产也是一个重要方面,因此,建立和完善南方水田耕作技术体系就成为宋代农学新的生长点,陈旉《农书》、曾安止《禾谱》等著作就是因应这一社会需求的产物,并成为这一技术体系成熟的标志。其次,宋代农业结构变动促进了农学全方位、多角度发展,一个突出表现就是产生了大量谱录类农书。再次,宋朝廷立国地狭人稠,又须支撑庞大军费和频繁的战争费用,因而额外重视农业,设官专、兼劝农使职,并频颁农书于郡邑。王安石变法要求“凡有能知土地所宜、种植之法”者“编为图籍,上之有司”([8],2367页),南宋又有中和节百官进农书惯例;地方政府官员特别是南宋多务于劝农②徐光启谓“唐宋以来,国不设农官,官不庀农政,士不言农学”(《徐光启集》卷1《拟上安边御虏疏》,上海:上海古籍出版社,1984年,第8页),揆诸宋代,则大谬矣。,这些都造成农书大批涌现。复次,宋代官员很多出身贫寒,所谓“太守特识字一农夫耳”([51],2页),他们对于农业、农书撰著的态度自有别于前代,再加上理学格物致知思想影响及雕版印刷发达的刺激,农书数量也会增加([1],329—340页;[52],396页)。笔者在写作本文的过程中,作了一些新的思考,除了前述农书的商品化吸引更多作者加入写作队伍从而使农书数量得到增加③这也说明不能简单地从写作者的个人偏好去解释宋代谱录类农书的大量涌现——还有社会需求这个深刻的内在原因,或者说正是社会需求建构了写作者共同的个人偏好。外,还有三点意见顺便补苴于此:一是文化相对普及,知识分子增多。宋代实行文官政治,教育发达,书院鼎盛,“虽荒服郡县必有学”([48],374页),家庭也重视教育,以为人生“至要无如教子”([53],74页),因之“人人遵孔孟,家家读诗书”([54],517页),“吴、越、闽、蜀,家能著书,人知挟书”([55],140页)。张邦炜对此进行专题研究之后指出:“宋代文化的相对普及在年龄上不分长幼、在性别上不分男女、在行业上不分文武”([56],368页),更“主要的表现还在于文化从先进地区推广到落后地区、从通都大邑推广到穷乡僻壤,特别是从士阶层推广到农工商各阶层,……整个社会的文化水平提高。”([56],374页)宋代虽有“冗官”之说,大多数读书人还是无法进入官僚队伍的,如陈翥、邓御夫、陈旉、胡融、陈景沂等都在乡间务农,很多隐士从社会身份上划分也属农民。他们“躬耕自食,写农书以总结生产经验……把私人农学传统推到了一个新的阶段”([1],352页)。换言之,这些“有文化的农民”人数的增加,也是宋代农书激增的原因之一。二是亲缘、学缘、地缘影响。这表现在撰著农书之行为通过其亲缘、学缘、地缘等社会关系得到辐射放大。如曾安止撰《禾谱》,后其姪孙曾之谨也撰有《农器谱》、《农器谱续》;熊蕃撰有《宣和北苑贡茶录》,后其门生赵汝砺也撰有《北苑别录》;宋子安因看到“蔡公(襄)近作《茶录》”而撰《东溪试茶录》等。三是宋人在学术上的创新精神。宋人于学极富创见,在经学上,率以己意解经,“讲说多异先儒”([8],12833页),新学、洛学、关学、蜀学、理学、心学诸新儒家学派纷起林立,遂变汉学为宋学([57],264—265页);在文学上,宋词一代高标不论,以诗歌而言,也是力避陈熟,为在形式上创新而“以文为诗”,为开拓新的题材而“以俗为雅”,甚至以丑为美,“专意寻找前人未曾注意过的题材,以琐碎的日常事物入诗,以丑陋怪诞的事物入诗,表现出明确的审丑倾向。”([58],841页)这一创新精神表现在农学上,就是有意识地研究别人没有注意的事物并写成农书。如陈翥就因“茶有《经》,竹有《谱》”而桐无书故作《桐谱》以“补于农家说”[59],《桐谱》遂成世界第一部研究泡桐的专著;刘蒙也因牡丹、荔枝、香笋、茶竹等皆有谱而菊花无谱而萌发著《菊谱》之念[60],其《菊谱》亦成第一部菊花专著。这些作者有意识填补空白的撰著行为当然也使宋代农书数量得以增加。

最后再谈谈宋代农学在中国农学史上的地位。宋以前农书所记主要是北方旱地农业技术,以《齐民要术》为代表;宋代南方水田农业技术成为宋代农书最重要的内容,以陈旉《农书》为代表,这时中国传统农学始可称全面总结反应了中国农业生产技术,据此可以说宋代农学是北魏以来传统农学发展的一个新高峰。通常将一门学科开始关注学科范围等自身问题时视为该学科成熟的标志,而宋代正是开始对传统农学学科范围加以认识并予以拓展的时期。如前述宋初《崇文总目》仍仅将耕作“树艺之说”视为农书,其后目录书大都将畜牧、茶书、花谱等谱录类著作纳入农书范畴,虽间仍有秉承“花木之流,可以悦目,徒有春华而无秋实,匹诸浮伪,盖不足存”[61]传统观点而持保留看法者,如曾安止称“集牡丹、荔枝与茶之品为经及谱”者为“好事者”,陆游感喟“欧阳公谱西都花,蔡公亦记北苑茶。农功最大置不录,如弃六艺崇百家”([49],3771页)——这些正是一门学科进入新发展阶段的表现,但将园艺纳入农学谱系已成“共识”,《分门琐碎录》之类通书径将畜牧、花果列入《农艺门》可证。陈振孙虽也视谱录为“浮末之病本者也”,但仍将其附入《农家类》亦为明证。也就是说宋人极大拓展了对农学学科范围的认识,已和今天大体相同,据此可以说宋代农学是传统农学的成熟期,甚至可以说是鼎盛期——元初《农桑辑要》多袭前代,《王祯农书》虽第一次兼论南北农业技术,明《农政全书》虽集大成之作,但都只是在宋(及前)代农学基础上的综合,与宋确立新的技术体系、开辟新的研究领域不同,且《农政全书》之用西学试验方法研究农学①徐光启身处西学东渐之世,治学及思想深受影响,甚至“能以近代科学方法应用到处事接物方面”而“能在若干方面料事如神”(竺可桢:《徐光启纪念论文集·序》,北京:中华书局,1963年,第3页)。,已经昭示传统农学走向式微了。更重要的是,明、清对于农书、农学的认识较之宋代,反而退步了:明黄省曾《农圃四书》不收《艺菊书》,清初《千顷堂书目》也将茶书、花果谱录等排于农书之外,清修《明史》作为官方支持的主流观点“农家类”亦只收树艺、救荒之书②其中《群芳谱》不完全是关于粮食作物的。,《四库全书》复踵此“逐类汰除,惟存本业”([3],852 页)。

综上,我们可以得出如下结论:宋代农书之所以取得如此巨大的成就,是和宋代农业发展分不开的,宋代农书时空分布特征就是宋代不同时期、不同地域农业发展的产物和表现;反过来,宋代农学进步又促进了宋代农业经济进一步发展,而宋代农书多样且有效的传播方式则是其对宋代农业实践产生影响的关键因素。质言之,经济发展为科学研究提供条件和契机,科学进步反作用于经济发展,而科学进步在多大程度上推动经济发展则取决于其传播是否广泛有效。

致 谢审稿专家对本文提出了建设性的修改意见,谨致由衷谢意!

1 曾雄生.中国农学史[M].福州:福建人民出版社,2008.

2 王尧臣,等.崇文总目[M].北京:商务印书馆,1939.

3 永瑢,等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965.

4 陈振孙.直斋书目解题[M].上海:上海古籍出版社,1987.

5 王毓瑚.中国农学书录[M].北京:农业出版社,1964.

6 漆侠.中国经济通史:宋代经济卷[M].北京:经济日报出版社,1999.

7 欧阳修.洛阳牡丹记[A].欧阳修全集[C].北京:中国书店,1986.

8 脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1977.

9 叶适.水心先生文集[A].四部丛刊初编[Z].上海:上海书店,1989.

10 马端临.文献通考[M].北京:中华书局,1986.

11 毕仲游.西台集[M].郑州:中州古籍出版社,2005.

12 黄淮,杨士奇.历代名臣奏议[M].上海:上海古籍出版社,1989.

13 李心传.建炎以来系年要录[M].上海:上海古籍出版社,1992.

14 李华瑞.论南宋政治上的“法祖宗”倾向[A].宋夏史研究[C].天津:天津古籍出版社,2006.

15 李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,1995.

16 黄震.古今纪要逸编[M].扬州:广陵古籍刻印社,1995.

17 周密.武林旧事[M].北京:学苑出版社,2001.

18 佚名.宋季三朝政要[M].北京:中华书局,1985.

19 徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1975.

20 洪兴祖.后序[A].万国鼎.陈旉农书校注[M].北京:农业出版社,1965.

21 陈旉.跋[A].万国鼎.陈旉农书校注[M].北京:农业出版社,1965.

22 天野元之助.中国古农书考[M].北京:农业出版社,1992.

23 周莲弟.彭元瑞藏知圣道斋本《周益公集》编校考述[J].古籍整理研究学刊.2000,(1):54—58.

24 邓之诚.东京梦华录注[M].北京:中华书局,1982.

25 李格非.洛阳名园记[A].邵博.邵氏闻见后录[M].卷25.北京:中华书局,1983.

26 孔武仲.芍药谱[A].清江三孔集[C].卷18.济南:齐鲁书社,2002.

27 余靖.武溪集[M].长春:吉林人民出版社,1997.

28 张邦基.墨庄漫录[M].北京:中华书局,2002.

29 陆游.渭南文集[A].陆放翁全集[C].北京:中国书店,1986.

30 沈立.海棠记[A].陈思.海棠谱[M].卷上.北京:中华书局,1985.

31 曹树基.《禾谱》校释[J].中国农史,1985,(3):74—78.

32 曹树基.《禾谱》及其作者研究[J].中国农史,1984,(3):84—91.

33 朱熹.晦庵先生朱文公文别集[A].朱子全书[C].第25册.上海:上海古籍出版社,2002.

34 楼钥.攻媿集[M].北京:中华书局,1985.

35 虞集.道园学古录[A].四部丛刊初编[Z].上海:上海书店,1989.

36 宋史全文[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2004.

37 胡太初.昼帘绪论[A].永瑢,纪昀,等.文渊阁四库全书[Z].第602册.上海:上海古籍出版社,2003.

38 刘爚.云庄集[A].永瑢,纪昀,等.文渊阁四库全书[Z].第1157册.上海:上海古籍出版社,2003.

39 刘埙.隐居通议[M].卷8.北京:中华书局,1985.

40 真德秀.真西山先生集[M].北京:商务印书馆,1985.

41 利登.骳稿[A].永瑢,纪昀,等.文渊阁四库全书[Z].第1357册.上海:上海古籍出版社,2003.

42 杨宝霖.灯窗琐语(读农书札记四则)[J].农业考古.1986,(4):418—420.

43 胡道静.朝鲜汉文农学撰述的结集——述所见三个不同版刻的《农学集成》[A].农书、农史论集[C].北京:农业出版社,1985.

44 董煟.救荒活民书·拾遗[M].北京:中华书局,1985.

45 高斯得.耻堂存稿[M].卷5.北京:中华书局,1985.

46 陈造.江湖长翁集[A].卷30.永瑢,纪昀,等.文渊阁四库全书[Z].第1166册.上海:上海古籍出版社,2003.

47 黄震.黄氏日抄[G].卷78.永瑢,纪昀,等.文渊阁四库全书[Z].第708册.上海:上海古籍出版社,2003.

48 苏轼.苏轼文集[M].北京:中华书局,1986.

49 陆游.耒阳令曾君寄禾谱农器谱二书求诗[A].钱仲联.剑南诗稿校注[M].卷67.上海:上海古籍出版社,1986.

50 楼璹.耕织图诗[M].北京:中华书局,1985.

51 吴泳.鹤林集[A].永瑢,纪昀,等.文渊阁四库全书[Z].第1176册.上海:上海古籍出版社,2003.

52 方健.南宋农业史[M].北京:人民出版社,2010.

53 家頥.教子语[A].永瑢,纪昀,等.文渊阁四库全书[Z].第703册.上海:上海古籍出版社,2003.

54 陈傅良.止斋先生文集[A].永瑢,纪昀,等.文渊阁四库全书[Z].第1150册.上海:上海古籍出版社,2003.

55 叶适.叶适集[M].北京:中华书局,1961.

56 张邦炜.宋代文化的相对普及[A].宋代政治文化史论[C].北京:人民出版社,2005.

57 邱志诚.《尚书》辨伪与清今文经学——《尚书》辨伪与清今文经学及近代疑古思潮研究(上)[J].中南大学学报,2008,14(2):261—271.

58 邱志诚,冯鼎.梅尧臣诗中的审丑意识——兼论宋诗以俗为雅风格的形成[J].中南大学学报,2008,14(6):841—848.

59 陈翥.桐谱[M].北京:中华书局,1985.1.

60 刘蒙.菊谱[M].北京:中华书局,1985.1—2.

61 贾思勰.齐民要术[M].北京:中华书局,1956.4.