梅雨准双周振荡的年际变化及其前期强信号分析

2011-01-30尹志聪王亚非袁东敏

尹志聪,王亚非,袁东敏

(1.中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京100081;2.北京市气象局,北京100089;3.中国气象局华风气象影视集团,北京100081)

0 引言

梅雨降水是我国江淮地区及日本初夏常见和影响广泛的一种主要天气现象,其发展变化不但反映了从春末过渡到盛夏期间亚洲上空的环流调整情况,而且直接与江淮地区旱涝灾害的形成与持续有密切关系。江淮梅雨存在显著的10~25 d准双周振荡,这在很多学者的研究中已经得到证实,例如:Lau et al.(1988)指出东亚夏季风期间的降水存在10 d左右的模态变化;王遵娅和丁一汇(2008a,2008b)的研究也发现夏季长江中下游降水有显著的10~30 d振荡,并且在旱涝年有不同的特征;Chen and Chen(1995)和Chen and Yen(2000)的研究也证实了梅雨存在显著的10~24 d模态的振荡。

黄荣辉(1990)和丁一汇等(2007)的研究指出梅雨的降雨量、入梅日、出梅日以及梅雨期长度等基本参数都存在显著的年际变化特征。吴志伟等(2006)揭示出长江中下游地区“旱涝并存”现象存在明显的年际变化,同时竺夏英等(2007)的研究也指出江淮梅雨期降水的经向非均匀分布情况在不同年份也有不同的表现特征。以上研究证明,年际变化在江淮梅雨中是显著存在的,这些年际变化之间可能存在密切的相互联系。那么梅雨的准双周振荡作为梅雨降水的基本特征之一,是不是也存在显著的年际变化呢?这是一个值得关注的问题。梅雨降水是东亚季风夏季风系统与欧亚地区中高纬度环流系统相互作用的体现,黄荣辉(1990)、Wang(1992)和Wang et al.(2007)分别讨论了低纬P-J和高纬OKJ波列对梅雨的影响。在次月时间尺度上,Fukutomi and Yasunari(1999,2002)指出南海的对流活动的10~25 d变化,对梅雨锋的发展起到显著的调节作用。王亚非和山崎信雄(2000)和Wang and Yamazaki(2001)指出低纬度的8~10 d或30 d周期的对流振荡,在初夏对梅雨带向北的短时推移起了关键的作用。而对1991年江淮特大降水的诊断结果表明,东亚夏季风的准双周北传和低频冷空气的向南侵入(陆尔和丁一汇,1996),副热带高压低频振荡(毛江玉和吴国雄,2005)和梅雨准双周降水有很好的相关性。海温作为最重要的外强迫因子,能够在大气中激发出显著的低频遥响应,进而对降水产生不可忽视的影响,肖子牛和李崇银(1992)的研究认为赤道东太平洋和印度洋前期冬季海温异常将会带来显著的大气低频响应,进而影响降水的多少。还有很多研究指出黑潮及其延伸区以其高温度、高盐度的特点强烈的影响着中国夏季降水(Yu and Ge,1986;赵汉光,1986;He et al.,2001;张天宇等,2007;汪靖等,2009)。到目前为止,对梅雨准双周振荡年际变化以及准双周尺度上梅雨降水所对应环流特征的研究还不够深入,本文将采用较长时间尺度的资料对此详细分析。文中还将寻找梅雨准双周振荡年际变化的前期海温信号,为短期气候预测提供依据。另外,根据竺夏英等(2007)的EOF分析结果,江淮梅雨期降水的第一模态(方差贡献率为51%)表现出江淮一致的降雨型,本文也将江淮梅雨期降水作为一个整体进行分析。

1 资料和方法

所用的资料包括:1)中国气象局信息中心资料室整编的中国740测站1954—2005年的逐日降水资料。由于这些站点的建站时间不同,资料长度不一,且存在很多缺测,本文在对数据进行分析之前,进一步对资料进行了处理。根据胡娅敏等(2008)定义的广义梅雨区(110~122°E,28~34°N),选取江淮流域47个站点作为梅雨代表站,将这些站6—7月的日平均降水作为梅雨降水序列。2)1979—2005年各层逐日风场和高度场为NCEP/NCAR再分析资料(水平分辨率为2.5°×2.5°)。3)1954—2005年NOAA扩展重建海表面温度资料(2°×2°)。

所使用的方法主要包括Morlet小波分析、Lac-zos时间滤波器以及一些相关合成分析。

2 梅雨低频强度的年际和年代际变化

为了更好地讨论梅雨QBWO(quasi-biweekly oscillation)的活动强度的年际变化特征,首先参考Yokoi and Satomura(2007)的方法定义梅雨QBWO的活动强度指数IQAI为10~25 d周期范围内所有时间尺度所对应的小波功率的总和除以6—7月的天数(123 d)。图1给出的是1954—2005年江淮梅雨IQAI的年际距平和对其进行9 a低通滤波之后的时间序列。可以发现,近52 a来,准双周振荡的活动强度存在明显的年际变化,并且注意到QBWO最强的1954年和1991年江淮流域均发生了大洪水,而1998年的IQAI数值也比较大。从图1的滤波曲线可以清楚地看出,IQAI还存在显著的年代际变化,在20世纪90年代之前大部分年份保持为负距平,虽然在60年代末有过一定的增强,但QBWO处于一种不活跃的状态。在90年代初变为显著的正距平异常,次季节尺度振荡变的活跃起来,其中QBWO的增强更加显著一些。对IQAI的Mann-Kendall检验(图略)也表明该指数序列在90年代初发生突变,增强趋势明显,梅雨的QBWO活跃起来。IQAI的这种变化趋势同江淮梅雨降水量的年际变化趋势非常相似,相关系数达到0.776 5,超过99.9%信度检验,说明对于降水较多的年份,准双周振荡明显,而降水较少的年份,准双周振荡相对不明显。

图1 1954—2005年IQAI的距平序列(曲线为9 a滤波后序列)Fig.1 The deviation series of IQAIfrom 1954 to 2005 and its 9-year filtered series(solid curve)

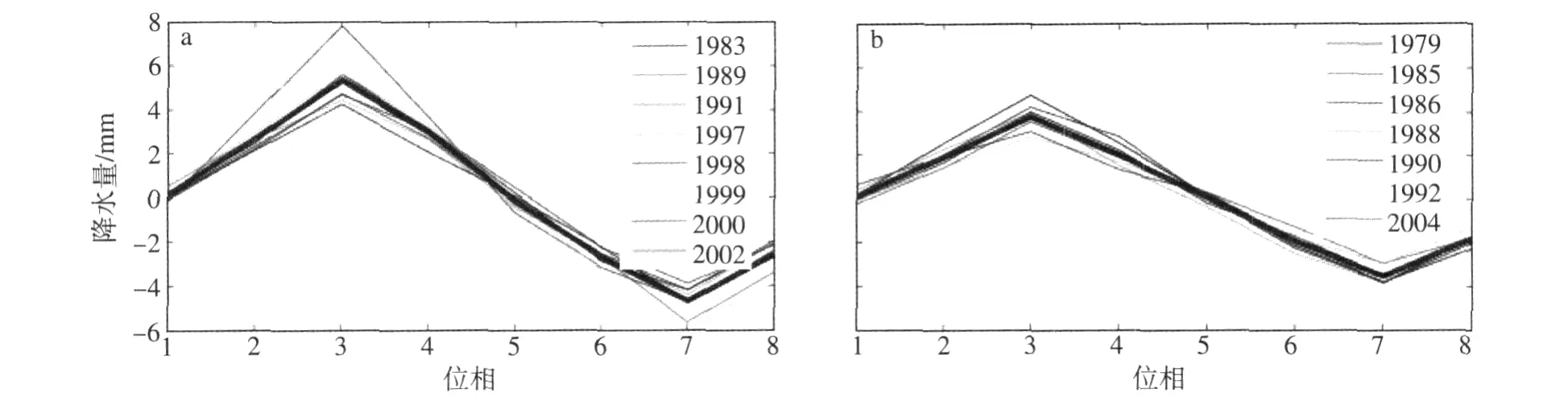

在进行合成和相关分析时,仅选取1979—2005年的降水进行分析。将IQAI超过0.5和小于-0.5的年份分别定义为QBWO的活跃年和不活跃年,则QBWO的活跃年(不活跃年)有1983、1989、1991、1997、1998、1999、2000和2002年(1979、1985、1986、1988、1990、1992和2004年)。图2为1991年5—8月江淮流域日平均降水10~25 d滤波之后的时间序列,挑选出6—7月峰值超过一个标准差的降水循环,将每个循环划分为8个位相,其中第3位相对应准双周降水正距平最大,其对梅雨总降水的贡献最大,而第7位相对应准双周降水负距平最大,第1和第5位相为正位相和负位相转换阶段,其他位相表示低频振荡的振幅值达到该循环的最大值或最小值一半的时间,这样得到一个有16个样本的位相序列(Chen and Yen,2000)。按照同样的方法对每一年的10~25 d滤波后的梅雨序列进行位相划分,在27 a中共选取了77个QBWO循环。图3给出了QBWO活跃年和不活跃年降水的位相合成序列,活跃年的降水振幅要明显的强于不活跃年,QBWO活跃年平均的降水峰值超过±5的范围,而不活跃年没有超过±4的范围,这也在振幅这个层面上说明梅雨准双周振荡的年际变化显著。下面一节主要从大气环流影响准双周振荡振幅的角度,分析了异常年准双周降水每个位相所对应的环流特征,进而探讨梅雨QBWO存在显著年际变化的环流背景特征。

3 梅雨准双周振荡的环流背景

图2 10~25 d滤波的1991年5—8月的降水序列(单位:mm;数字代表该时间点的位相顺序)Fig.2 The 10—25 d filtered rainfall series from May to August in 1991(units:mm;the numbers denote the sequence)

图3 1979—2005年QBWO活跃年(a)和不活跃年(b)滤波后降水序列位相合成(粗实线为各种情况平均状态;单位:mm)Fig.3 The phase composite of filtered rainfall series when QBWO was significant(a)strong and(b)weak from 1979 to 2005(Thick black curve indicates the time-averaged series;units:mm)

图4 低频降水第3位相(a)和第7位相(b)所对应的850 hPa风场在QBWO活跃年和不活跃年差值(单位:m·s-1)Fig.4 The difference of 850 hPa wind field between strong and weak QBWO years in(a)Phase 3 and(b)Phase 7(units:m·s-1)

图4是第3位相和第7位相所对应的850 hPa风场在QBWO活跃年和不活跃年差值。对应于降水最多的第3位相,850 hPa风场表现出从南海延伸至高纬度的低频Rossby波列的形式,其中心位于南海、日本海、鄂霍次克海、阿留申群岛和阿拉斯加地区。这个波列的中心和P-J波列的中心基本重合,可以认为是P-J波列在10~25 d尺度上的表现。对江淮流域降水产生影响的主要是该低频波列西段的异常反气旋和气旋对。南海上空的反气旋后部的异常西南风为江淮流域输送了大量的暖湿空气,有利于江淮流域的水汽辐合,日本上空气旋后部的西北气流南侵,这两股气流在江淮上空交汇,促使江淮切变线形成,为梅雨准双周降水正距平的产生提供了有利的条件。图4b中,Rossby波列位相完全转换,但其传播路径偏南。南海上空表现为气旋异常,而Rossby波列在日本上空的中心向东南移动到较低的纬度,江淮北部的东南气流和南海的气旋在江淮上空低层形成气流辐散,不利于降水。在QBWO活跃年,第3位相的低层环流表现为有利于降水的形势,增加该位相的准双周降水正距平,而第7位相则抑制降水的产生,产生更大的降水负距平。各个位相降水距平变化的最终结果是增大了准双周降水的振幅,即增强了梅雨的准双周振荡强度。

图5给出了第3位相和第7位相所对应的500 hPa高度场在QBWO活跃年和不活跃年差值。第3位相时,高纬地区在贝加尔湖北部、鄂霍次克海和阿留申地区上空分别存在“-+-”的高度异常中心。这种高度异常形势下,鄂霍次克海高压加强,阻挡了冷空气的东移,使来自极地的冷空气在鄂霍次克海地区分为南北两支。南面的一支位于中纬度,在鄂霍次克海高压南面形成显著的负距平中心,东北冷涡加强。中高纬度高度异常的配置下,大量的冷空气不断的南侵,冷暖空气在江淮流域交汇,对该地区的降水十分有利。到达第7位相时,高度场异常在上述三个区域变为反向的“+-+”分布。东北地区表现为显著的正距平异常,阻止了冷空气进入江淮流域上空,不利于降水的产生。梅雨QBWO活跃年,高层环流和低层环流相互配合在第3位相表现为更有利于降水的环流形势,而第7位相又能更有效的抑制降雨的产生,使得江淮降水的10~25 d振荡强度表现出显著的年际变化特征。从上述分析可以发现,降水的准双周活跃位相对应的流场通常符合实际降水量大(也即多雨年)所对应的流场类型,但在概念和实际统计上却是存在显著不同的,这从另一个角度说明了降水的准双周振荡在江淮梅雨季中是非常显著的。

图5 低频降水第3位相(a)和第7位相(b)所对应的500 hPa高度场在QBWO活跃年和不活跃年差值(单位:gpm)Fig.5 The difference of 500 hPa geopotential height between strong and weak QBWO years in(a)Phase 3 and(b)Phase 7(units:gpm)

4 梅雨准双周振荡的前期海温场特征

图6 IQAI和3—7月(a—e)太平洋海温的相关系数分布(阴影表示超过95%置信水平的检验)Fig.6 The correlations between IQAIand SST of the Pacific(a—e)from March to July(The shaded areas denote the significance at 95%confidence level)

图7 IQAI和6—7月平均的500 hPa位势高度场的相关系数分布(阴影表示超过95%置信水平的检验)Fig.7 The correlations between IQAIand June-July averaged 500 hPa geopotential height(The shaded areas denote the significance at 95%confidence level)

有研究指出,热带地区和中国近海的海温异常对江淮梅雨降水都具有重要的影响。为了寻找前期和同期影响梅雨准双周振荡强度的强海温信号,计算了1954—2005年的IQAI和前期3—5月及同期6—7月北太平洋SST的相关系数(图6)。从3月开始日本东部海区开始出现正的相关中心,随着时间的推移该正相关中心逐渐变强并向南扩展至黑潮及其延伸区。为了讨论中国近海SST(sea surface temperature,海表温度)影响梅雨准双周振荡强度的物理机制,还计算了IQAI和6—7月平均的500 hPa高度场的相关系数(图7),除了中低纬度波列形式的相关分布之外,两个显著正相关中心分别对应西太平洋副热带高压和鄂霍次克海高压,这两个高压系统本身就具有显著的准双周振荡特征,其发展变化必然会影响梅雨降水的准双周振荡。根据吴国雄等(1999)的理论分析和He et al.(2001)的数值试验结果,中国近海海温正异常引起的感热加热能在其西侧激发一个异常的反气旋环流,从而影响西太副高的强度和位置。中国近海的SST正异常从3月持续到7月(图6),对大气的持续加热作用,在其西侧500 hPa上激发出高度场正异常,代表着副高偏南偏强,有利于水汽向江淮流域的输送,在鄂霍次克海高压的配合下,梅雨降雨量显著增多。根据叶笃正和黄荣辉(1996)的研究,梅雨降雨量的增加主要是通过准周期性多雨来实现的,也表现为准双周振荡强度的增强。另一方面,持续的正海温异常对其上空大气的不均匀加热,为对流的发展提供了足够的热量,在大气中激发低频振荡现象(李崇银,2000)。通过对与梅雨准双周位相对应的大气环流的完整位相合成(图略)可以发现,从南海延伸至中高纬度的低频Rossby波,尤其是西段的系统在向西南方向移动的过程中,对梅雨产生显著的影响。黑潮海温的持续加热向大气输送了大量的热量,其上方的空气柱能量增加,对流活动旺盛,增强了该区域上空大气的低频振荡,反映在环流场上就是反气旋(气旋)性异常周期性的生成和移出。图8给出的是8个位相中滤波后850 hPa环流场中波列西段反气旋(气旋)和未滤波的500 hPa高度场中5 880 gpm线的位置,根据周期性循环的特点可以按照“第5、6、7、8位相—1、2、3、4位相”的顺序讨论低频环流对基本环流的调控作用。黑潮区上空的850 hPa反气旋(气旋)异常生成后,沿着Rossby波列向西南方向移动到南海上空减弱消失。这个过程中,波列西段的反气旋和气旋对共同作用,调控西太副高进入和退出南海,表现出周期性的南北振荡,进而增强江淮流域降水的准双周振荡。1—4位相,副高位置较6—7月平均情况偏向西南,而5—8位相则都处于平均态的东北方,特别是第3位相,反气旋和气旋异常分别位于南海和日本西南面,使得西太副高明显偏向西南进入南海上空,且强度增强,而第7位相时,反气旋和气旋异常位置互换,西太副高也减弱退出南海。需要注意的是,当反气旋(气旋)向西南传播移出南海时,强度减弱非常严重,对西太副高的影响可以忽略不计。以上的分析从近海的海温异常通过对基本气流和低频环流产生影响两个方面,简单地解释了其影响江淮梅雨准双周振荡强度的物理机制。此外,中东太平洋表现为大片的负相关(图6),虽然没有通过显著性检验,但也能揭示出在ENSO事件发生期间,梅雨准双周振荡的强度有减弱的趋势,这与李崇银和周亚萍(1994)对大气季节内振荡的研究结果非常类似。

5 结论与讨论

江淮梅雨的准双周振荡存在显著的年际变化特征,通过对1954—2005年江淮流域的日降水资料进行分析,将滤波后每个降水周期划分为8个位相,其中第3位相对应准双周降水正距平最大,其对梅雨总降水的贡献最大,而第7位相对应准双周降水负距平最大,以此为基础分析梅雨准双周振荡年际变化和异常年的海气背景异常特征,得到以下结论:

1)振荡强弱偏差场显示,在梅雨降水偏多的第3位相,低层大气中一条显著的类Rossby波列从南海经日本海、鄂霍次克海、阿留申群岛延伸至阿拉斯加地区,其中南海上空的反气旋和日本上空的气旋相互配合,造成冷暖空气在江淮地区交汇,有利于准双周降水正距平的产生。在降水偏少的第7位相,波列位相反向,传播路径偏南,此时由于波列西段的作用,在江淮流域低层形成辐散环境,不利于降水。

图8 第1—8位相未滤波的500 hPa高度场中5 880 gpm线和滤波后850 hPa风场中反气旋(正方形)和气旋(圆形)的中心位置(颜色代表位相顺序;1—4位相的5 880线用实线表示;其余位相用点线表示;6—7月平均情况用长虚线表示;蓝色实线(黑色虚线)箭头代表反气旋(气旋)的移动方向)Fig.8 The 5 880 gpm line in unfiltered 500 hPa geopotential height and the centers of anti-cyclone(square)and cyclone(circle)in filtered 850 hPa wind field(The different colors denote the sequence of the phases.The 5 880 gpm lines in phases 1—4 are indicated by solid lines while those in the other 4 phases are indicated by dot lines,and the average position are shown by long dashed line.The arrows indicate the direction in which the anti-cyclone(cyclone)moves)

2)第3位相时,高层大气在贝加尔湖北部、鄂霍次克海和阿留申地区上空分别为“-+-”的高度异常中心,鄂霍次克海显著的正异常和东北地区的负距平共同作用为梅雨降水提供了足够的干冷空气,高低层环流相互配合显著的影响梅雨准双周振荡。

3)前期3月至同期的黑潮及其延伸区SST异常通过海气相互作用影响梅雨的准双周振荡强度,当黑潮及其延伸区的海温持续偏高时,西太平洋副热带高压较为频繁的进入和退出南海,导致梅雨降水准双周振荡强烈。

上述前期海温对江淮梅雨准双周振荡强度影响的物理机制较为复杂,在基本环流这一方面,根据前人的研究(赵汉光,1986;Yokoi and Satomura,2007;汪靖等,2009),中纬度黑潮海温对大气环流的影响存在2~3个月的延迟作用,春季黑潮海温正异常可以通过在其西侧激发出反气旋异常,增强梅雨期的西太副高并使其位置偏南,使梅雨降水准周期性增多,易发生洪涝。在低频环流方面,前期中国近海的持续加热,在其上空形成旺盛的对流活动,容易激发大气的低频振荡。黑潮区上空的850 hPa反气旋(气旋)异常生成后,沿着Rossby波列向西南方向移动,调控西太副高进入和退出南海,表现出周期性的南北振荡,进而增强江淮流域降水的准双周振荡。由于中纬度海气相互作用的过程十分复杂,所以要揭示黑潮海域影响中国夏季降水准双周振荡的物理机制尚需深入研究,不仅要考虑海气相互作用,还要考虑中高纬度系统的相互作用。这作为一个较复杂且非常有意义的问题,还需要进一步的分析和数值模拟研究。

致谢:感谢两位匿名审稿专家提出的建设性意见,同时感谢编辑同志对稿件付出的辛勤工作!

丁一汇,柳俊杰,孙颖,等.2007.东亚梅雨系统的天气:气候学研究[J].大气科学,31(6):1082-1101.

胡娅敏,丁一汇,廖菲.2008.江淮地区梅雨的新定义及其气候特征[J].大气科学,32(1):101-112.

黄荣辉.1990.引起我国夏季旱涝的东亚大气环流异常遥相关及其物理机制的研究[J].大气科学,14(1):108-117.

李崇银,周亚萍.1994.热带大气季节内振荡和ENSO的相互关系[J].地球物理学报,37(1):17-26.

李崇银.2000.气候动力学引论[M].北京:气象出版社:117-135.

陆尔,丁一汇.1996.1991年江淮特大暴雨与东亚大气低频振荡[J].气象学报,54(6):730-736.

毛江玉,吴国雄.2005.1991年江淮梅雨与副热带高压的低频振荡[J].气象学报,63(5):762-770.

汪靖,何金海,刘宣飞,等.2009.江淮梅雨建立的年际变化及其前期强信号分析[J].科学通报,54(1):85-92.

王亚非,山崎信雄.2000.初夏热带西太平洋对流云团周期性西北传播与梅雨带的变动[J].气象学报,58(6):692-703.

王遵娅,丁一汇.2008a.夏季长江中下游旱涝年季节内振荡气候特征[J].应用气象学报,19(6):710-715.

王遵娅,丁一汇.2008b.中国雨季的气候学特征[J].大气科学,32(1):1-13.

吴国雄,刘屹岷,刘平.1999.空间非均匀加热对副热带高压带形成和变异的影响Ⅰ:尺度分析[J].气象学报,57(3):257-263.

吴志伟,何金海,李建平,等.2006.长江中下游夏季旱涝并存及其异常年海气特征分析[J].大气科学,30(4):570-577.

肖子牛,李崇银.1992.大气对外强迫低频遥响应的数值模拟Ⅰ:对赤道东太平洋SSTA的响应[J].大气科学,16(6):707-717.

叶笃正,黄荣辉.1996.长江黄河流域旱涝规律和成因研究[M].济南:山东科学技术出版社:169-184.

张天宇,孙照渤,李忠贤,等.2007.春季黑潮区海温异常与我国夏季降水的关系[J].热带气象学报,23(2):189-195.

赵汉光.1986.副高与海温相互作用的时空特征分析及预报[J].气象,7:21-23.

竺夏英,何金海,吴志伟.2007.江淮梅雨期降水经向非均匀分布及异常年特征分析[J].科学通报,52(8):951-957.

Chen T C,Chen J M.1995.The 12—24-day mode of global precipitation[J].Mon Wea Rev,123(1):140-152.

Chen T C,Yen M C.2000.Interaction between the summer monsoons in East Asia and the South China Sea:Intraseasonal monsoon modes[J].J Atmos Sci,57(9):1373-1392.

Fukutomi Y,Yasunari T.1999.10—25 day intraseasonal variations of convection and circulation over East Asia and Western North Pacific during early summer[J].J Meteor Soc Japan,77(3):753-769.

Fukutomi Y,Yasunari T.2002.Tropical-extratropical interaction associated with the 10—25-day oscillation over the Western Pacific during the northern summer[J].J Meteor Soc Japan,80(2):311-331.

He Jinhai,Zhou Bing,Wen Min,et al.2001.Vertical circulation structure,interannual variation feature and variation mechanism of Western Pacific subtropical high[J].Adv Atmos Sci,18(4):497-510.

Lau K M,Yang G J,Shen S H.1988.Seasonal and intraseasonal climatology of summer monsoon rainfall over East Asia[J].Mon Wea Rev,116(1):18-37.

Wang Y.1992.Effects of blocking anticyclones in Eurasia in the rainy season(Meiyu/Baiu season)[J].J Meteor Soc Japan,70(5):929-951.

Wang Y,Yamazaki N.2001.The relationship between the movement of the Meiyu/Baiu rain belt and the periodic northwestward propagation of the convective activity from tropical west Pacific[J].Acta Meteor Sinica,15(3):280-292.

Wang Y,Yamazaki K,Fujiyoshi Y.2007.The interaction between two separate propagation of Rossby Waves[J].Mon Wea Rev,135(10):3521-3540.

Yokoi S,Satomura T.2007.Climatological characteristics of the intraseasonal variation of precipitation over the Indochina Peninsula[J].J Climate,20(21):5301-5315.

Yu Z H,Ge X Z.1986.Numerical simulated of seasonal movement of subtropical high lineⅡ[J].Acta Oceanol Sinica,5(2):183-194.