某高校大学生手机使用与手机依赖症的横断面调查

2011-01-30邹云飞邹云青姚应水

邹云飞,邹云青,姚应水

(1.皖南医学院 预防医学系,安徽 芜湖 241002;2.安徽工业大学 工商学院,安徽 马鞍山 243002)

通讯技术的发展和通讯设备的普及使得手机成为人们生活、交流中的重要组成部分。青少年拥有手机和使用手机是科技进步和社会发展所带来的必然现象,也是信息时代的象征。在手机给人们带来方便的同时,不健康使用手机带来的问题日益突出。青少年易于接受新事物而心理发育不成熟,更易受到其负面影响。国内外专家认为部分人对手机已经产生严重的依赖[1~12],在无法使用手机或忘记携带手机时,常会出现情绪的极端变化,如烦躁不安、言语粗俗、情绪低落、抑郁寡欢等,这种现象实际上已经是成瘾的表现,并将其称之为“手机依赖症(Mobile Phone Dependence,MPD)”。但“手机依赖”在国内没有受到广泛重视,关于这方面的系统研究也不多,尤其是在校大学生手机使用及手机依赖的报道更少,且多集中在手机短信的研究上[13,14]。

手机首先是作为移动电话取代BP机进入现代生活的,而且随着通讯科技的发展,手机已经从2G发展到3G水平,更强大更新奇的功能伴随着通信商渐趋平民化的通讯服务价格吸引了众多的学生用户。电脑与互联网的普及使得很多学生深陷其中不能自拔,即网络成瘾。网络时代的手机不仅具有网络同样的间接性、跨地域性、虚拟性,而且使用起来比笨重的电脑自由得多也方便得多,即便携性更大、用户群更广。只要知道手机号码,可以随时随地与任何人联系以及被人联系。市场经济下,信息是一种社会资本,为了抓住任何一个有利的机会,很多人不由自主地依赖于手机,进而产生一系列行为成瘾的症状[9,10]。

出现“手机依赖”的主要人群是青年人,尤其是在校大学生[11,12],故将在校大学生定位为研究对象是可行的。本研究旨在探讨大学生手机使用与手机依赖的现状及相关影响因素,为指导学生健康使用手机,避免手机依赖提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用整群随机抽样的方法,以安徽地区某高校不同专业、年级的大学生为研究对象,发放问卷1 000份,收回807份(80.7%),有效问卷800份,有效率为99%。其中男生577人(72.1%),女生223人(27.9%)。

1.2 研究方法 采用流行病学横断面调查的方法,以班级为单位,由调查员讲解本次调查的目的、意义以及有关指导语,在知情同意基础上进行集体匿名调查。正式调查前选取20人预调查以修改完善调查表,删除多余的条目,修改易误解的条目,使其更具有针对性和可操作性;调查内容包括个人基本情况、手机使用情况、社会交往情况及睡眠情况等。统一培训调查员以保证调查质量。

1.3 手机依赖综合征诊断标准 参照北京安定医院精神科郑毅教授关于手机依赖综合征的描述[8],结合相关研究,有下述表现6项及以上者,判定有手机依赖倾向:①你总是把手机放在身上,如果没有带,就会感到心烦意乱,无法做其他的事情,甚至还有些害怕,但自己也说不清怕什么;②如果你没带手机,被告知今天没有任何工作,就是出去玩,但是你也会觉得很不踏实,坐立不安;③总有“我的手机铃声响了”这种错觉。听到钟表的声音,会当成自己手机的声音;④有时还会产生一些幻觉,比如长期对手机特别敏感,可能没有任何的声音刺激,经常会感觉自己手机在震动或者在响,要不停地去看自己的手机;⑤你是否经常下意识地找手机,不时地拿出手机来看看,有时候甚至手机老攥在手里才踏实;⑥手机没信号或信号减弱便开始烦躁;⑦如果手机铃声长时间不响或来电明显减少,会感到不适应,甚至心烦意乱;⑧在与人沟通时过分依赖手机,明明可以直接面对面交流,却要发短信或打电话;⑨吃饭的时候要把它放在桌子上,总是怕漏过信息或者漏过电话;⑩你晚上睡觉的时候,即便是没有什么事情也经常开着手机; ⑪你对别人看自己的手机,不管是有意还是无意,都非常地反感,非常地恼火; ⑫你最近经常有那种手脚发麻、心悸、头昏、出汗、胃肠道功能不好的现象。

1.4 交往焦虑量表 采用Leary编制的《交往焦虑量表》(Interaction Anxiousness Scale, IAS)评价独立于行为之外的主观社交焦虑体验的倾向[15]。 IAS含有15条自陈条目,这些条目按5级分制予以回答。量表历经四阶段从最初的87条中选出了现在的15条。其总评分从15(社交焦虑程度最低)到75(社交焦虑程度最高)。

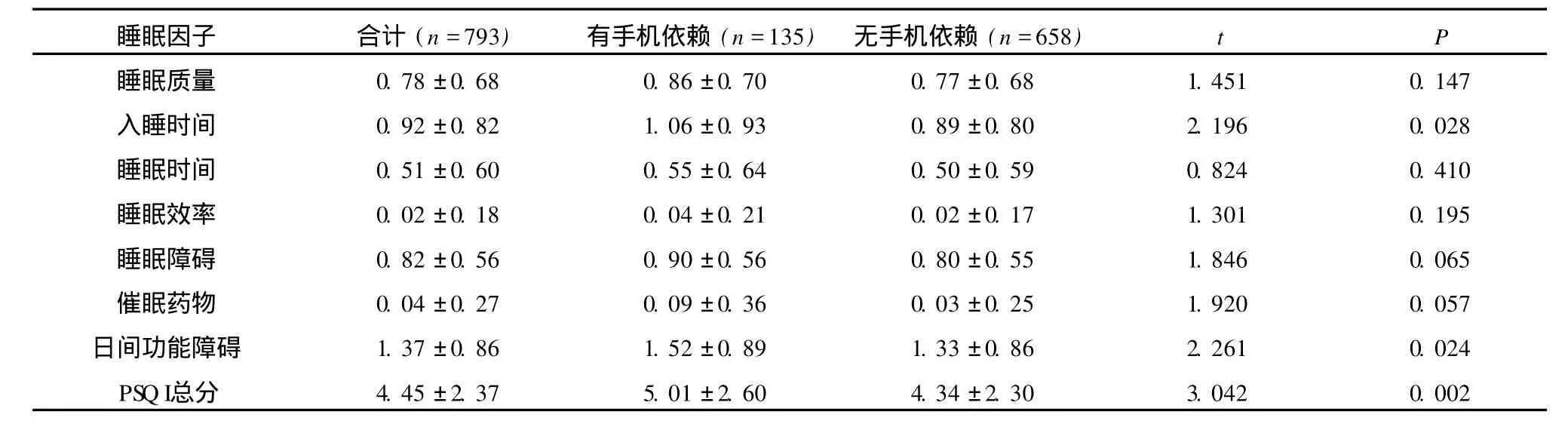

1.5 匹兹堡睡眠质量指数 匹兹堡睡眠质量指数(PSQ I)[16]由19个自评条目和5个他评条目构成,其中18个自评项目参与计分,划分为7个成分,包括主观睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、睡眠药物、日间功能障碍。每个成分按0~3等级计分,累积各成分得分为PSQ I总分,总分范围为0~21,得分越高,表示睡眠质量越差。PSQ I≤7分为睡眠良好,PSQ I≥8分为睡眠差。

1.6 统计分析 有效问卷经核实后统一编码,双重录入并检错,建立EP IDATA数据库。数值变量资料以¯x±s表示,分类变量资料以百分比表示;分别采用t检验、χ2检验等进行统计分析。

2 结果

2.1 大学生手机拥有率 在调查的800名大学生中,99.1%(793/800)拥有手机。7名目前没有手机的皆为男生。被调查者中,开始使用手机的年龄最早的为11岁,最晚的为23岁,平均年龄(18.66±1.71)岁。

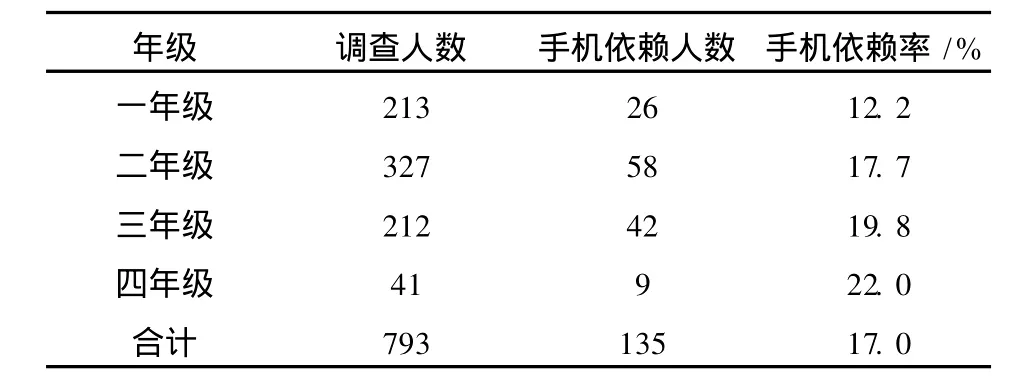

2.2 大学生手机依赖率 调查显示,大学生中17.0%(135/793)有手机依赖综合征的表现。其中男生手机依赖率是17.0%(97/570),女生手机依赖率17.0%(38/223),差异无统计学意义(χ2=0,P=0.994);不同年级学生手机依赖率有增高趋势(χ2=5.488,P=0.139),见表1。

表1 手机依赖的年级分布情况

2.3 手机使用年限与手机依赖的关系 调查显示,手机使用年限为“小于1年、1~3年和3年以上”的手机依赖率分别是9.7%(16/165)、16.9%(75/444)和24.2%(44/182)。随手机使用年限增加,手机依赖呈上升的趋势,差异有统计学意义(χ2=12.840,P=0.002,其中有2例缺失)。

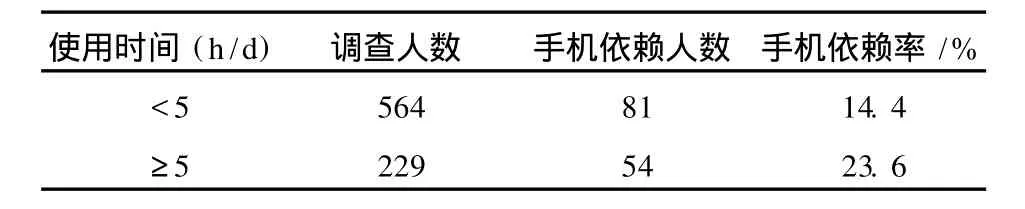

2.4 手机功能、每天使用时间与手机依赖关系 以“经常、有时、偶尔、从不使用”让被试者根据自己的实际情况选择。结果显示,135名手机依赖者经常使用的手机功能依次是:发短信、打电话和上网,其检出率分别是80.7%、63.7%和58.5%。包括听音乐、玩游戏、拍照摄像、看电子书等的累计使用手机时间统计结果表明,手机依赖在使用时间上存在明显差异(χ2=9.799,P=0.002),见表2。

表2 有无手机依赖与手机使用时间比较

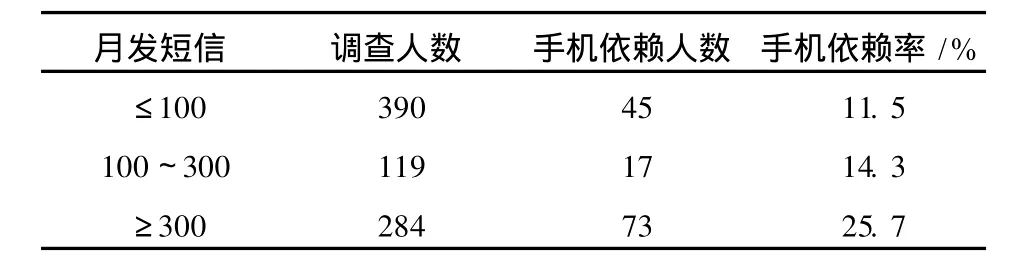

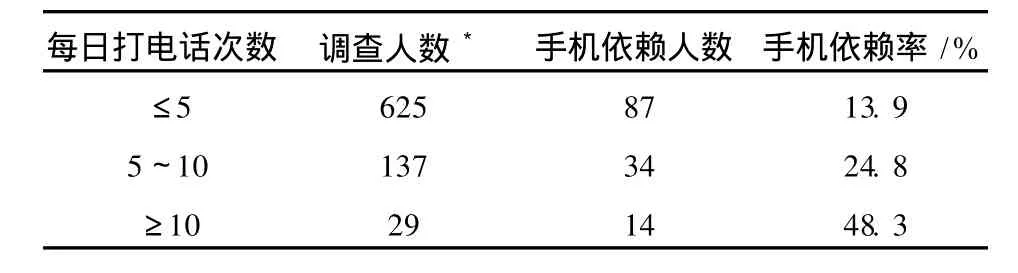

2.5 每月短信数量、每日打电话次数与手机依赖的关系 分别以短信数量和打电话次数分组,结果显示手机依赖率呈上升趋势,各组差异有统计学意义,见表3、表4。

2.6 交往焦虑( IAS)与手机依赖的关系 手机依赖大学生的 IAS得分明显高于非手机依赖者,差异有统计学意义,见表5。

表3 有无手机依赖与发短信数量比较

表4 有无手机依赖与每日打电话次数的比较

表5 手机依赖与非手机依赖大学生 IAS得分比较(¯x±s)

2.7 手机使用者睡眠质量分析 使用手机的学生睡眠质量总分为(4.45±2.37),手机依赖者在睡眠质量总分、日间功能障碍及入睡时间等与无手机依赖者差异有统计学意义,见表6。以PSQ I≥8分判为睡眠差,793名手机使用者中有86名睡眠差(10.8%),135名手机依赖者中24人(17.8%)有睡眠问题,高于无手机依赖者(9.4%),差异有明显统计学意义(χ2=8.088,P=0.004)。

表6 大学生PSQ I各因子得分及总分比较(¯x±s)

3 讨论

本次调查显示,大学生手机拥有率为99.1%,接近国内有关研究数据(92.6%)[6],很多学生在中学阶段已经使用手机。通过访谈结合相关研究数据[7~12],笔者认为,这主要因手机市场竞争激烈,手机价格大幅下滑;移动、联通等通信运营商针对学生群体推出优惠套餐等使在校大学生买得起也用得起手机;手机功能的丰富也是重要的刺激消费因素。

目前手机依赖率的报道存在较大差异。有报道称,台湾七成学生“机不离手”,出现手机依赖征兆;王芳等的调查显示大学本科生手机依赖率为24.9%[6];Sánchez-MartínezM等报道马德里高中生的手机依赖率为20%,其中男生13%,女生26.1%[2]。Dixit S等报道200名印度医学生中手机依赖率为18.5%,男生19%,女生18%,差异无统计学意义[1]。本次研究发现,大学生手机依赖率为17.0%,男女生间差异无统计学意义。与Dixit S结果接近。可能原因:一方面,目前手机依赖症的评价缺乏统一的标准;另一方面,计分方式和样本的差异也是重要原因。本研究未发现手机依赖存在性别差异,表明手机过度使用带来的问题在大学生中具有普遍性。尽管不同年级的学生对手机的依赖性差异无统计学意义,但分析数据提示,高年级的学生更易出现手机使用的问题。笔者认为,大学生在校园这个特别的社会中需要独自面对诸如生活、学习、情感等各方面的新事物、新挑战,当遇到挫折失败就需要一种可以倾诉、可以获得帮助支持的情感迁移的途径,具有丰富功能的手机就自然成了学生仅次于电脑的首选工具。本研究提示,手机使用年限和每天使用手机时间以及月发短信数量和每天打电话次数过多等均与手机依赖有一定关系。这可能是由于很多人认为市场经济下,“人的社会网络越大,社会交往越频繁,就越有可能获得更多的社会资本,并因此有可能获得更多的经济资本或提高自己的社会地位”毫无疑问手机成了时下最高效便携的获取资本的工具[9,10],于是过度使用手机以致产生依赖具有普遍性。

进一步研究表明,社交焦虑评分( IAS)依赖组明显高于非依赖组(P<0.05)。Ha JH等研究认为,有手机依赖症的青少年普遍有抑郁、焦虑以及低自尊的表现[3],本研究结果也提示焦虑是手机依赖大学生的特征之一。从心理学角度分析,这种焦虑既包含大学生对人际交往的心理期待(如接到电话或收到短信时的满足感和兴奋感),同时也包含着对交往的恐惧与厌烦(如被骚扰的厌恶感)。有些大学生将大量时间花在手机聊天、发送短信上,就使得参加其他社会活动的时间变少,久而久之就会远离现实的人际交往。与此同时,由于手机的网络功能,可以使大学生进入虚拟世界的人际交往中去,也使得大学生在一定程度上会与现实生活脱离,从而不适应、不善于在现实生活中与他人交往,与他人的距离也越来越大,加重社交焦虑,形成恶性循环[11]。大学生睡眠质量受多方面因素影响。调查显示,手机依赖者睡眠问题比一般学生更突出,有研究指出手机电磁辐射对神经系统产生影响,进而影响睡眠,但机制有待深入研究[17]。

综上所述,目前手机过度使用所致的各种心身问题日渐突出,大学生是一个巨大的手机消费群,研究大学生手机依赖现状及其影响因素有重要的现实意义。本研究初步显示,手机依赖的相关症状已经在我国部分大学生中显现,有效减少手机使用时间有助于预防手机依赖,但手机依赖对健康的影响是多方面多层次的,很多问题还有待更进一步探索:如,手机依赖与社交焦虑的交互作用,手机依赖与人格特征、社会支持等的关系,如何有效干预手机过度使用等。有报告显示大学生是手机网民的主要群体,这意味着大学生网络使用所带来的问题在手机这样的媒介中会变得更复杂。

[1]DIXIT S,SHUKLA H,BHAG WAT A,et al.A Study to Evaluate Mobile Phone Dependence Among Students of a Medical College and Associated Hospital of Central India[J].Indian J Community Med,2010,35(2):339-341.

[2]SÁNCHEZ-MARTÍNEZM,OTERO A.Factors associated with cell phone use in adolescents in the community of Madrid(Spain)[J].Cyberpsychol Behav,2009,12(2):131-137.

[3]HA JH,CH IN B,PARK DH,et al.Characteristics of excessive cellular phone use in Korean adolescents[J].Cyberpsychol Behav,2008,11(6):783-784.

[4]HALAYEM S,NOU IRA O,BOURGOU S,et al.The mobile:a new addiction upon adolescents[J].Tunis Med,2010,88(8):593-596.

[5]KAWASAKI N,TANEI S,OGATA F,et al.Survey on cellular phone usage on students in Thailand[J].J Physiol Anthropol,2006,25(6):377-82.

[6]王芳,李然,路雅,等.山西大学本科生手机依赖研究[J].中国健康教育,2008,24(5):381-384.

[7]师建国.手机依赖综合症[J].临床精神医学杂志,2009,19(2):138-139.

[8]关注手机依赖综合征[EB/OL].http://www.39.net/disease/jbzt/cjjb/84816.html,2005-01-28/2010-11-08.

[9]梁娜,杨烁.80后大学生的手机依赖程度调查报告[J].东南传播,2009,(3):99-101.

[10]冯晓平.大学生社会资本扩张——大学生手机“热”之理性分析[J].经济与社会发展,2005,3(3):152-154.

[11]韩登亮,齐志斐.大学生手机成瘾症的心理学探析[J].当代青年研究,2005,(12):34-38.

[12]书铭,颜美艳.在校大学生“手机依赖”问题及对策[J].江西教育(管理版),2009,(z1):49-50.

[13]刘传俊,刘照云,朱其志,等.江苏省513名大学生短信交往行为调查[J].中国心理卫生杂志,2008,22(5):357.

[14]黄才炎,严标宾.大学生手机短信交往行为与孤独感的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2006,l4(3):255-257.

[15]马弘.交往焦虑量表(Interaction anxiousness scale, IAS)[J].中国心理卫生杂志,1999,(增刊):230-232.

[16]刘贤臣.匹兹堡睡眠质量指数(Pittsburgh sleep quality index,PSQ I)[J].中国心理卫生杂志,1999,(增刊):375-378.

[17]王强,张淑珍,曹兆进.移动电话微波电磁辐射对中枢神经系统的影响[J].中华预防医学杂志,2005,39(6):425-426.