1609年甘肃红崖堡7¼级地震考证①

2011-01-25刘兴旺雷中生袁道阳

刘兴旺,雷中生,袁道阳,曹 娜,2

(1.中国地震局兰州地震研究所,甘肃 兰州 730000;2.中国地震局地震预测研究所兰州科技创新基地,甘肃 兰州 730000;3.兰州地球物理国家野外科学观测研究站,甘肃 兰州 730000)

0 引言

明神宗万历三十七年辛酉,即公元1609年7月12日,在甘肃省高台县以西的红崖堡一带发生了一次强烈地震。据《神宗实录》记载:“万历三十七年六月辛酉,甘肃地震,红崖、清水等堡,军民压死者八百四十余人,边墩摇损凡八百七十里。东关地裂。南山一带崩,讨来等河决流数日。”本次地震由于年代久远、地处偏远,史料不详,导致前人对该次地震参数的确定有所不同(表1)。不同版本地震目录确定的震级有6½、6¾、7¼级等[1-4],有关本次地震的确切震中位置,极震区范围和震级等也一直认识不统一。本文通过对1609年红崖堡地震史料的重新考证和现场实地调查,获得了许多新的资料,对本次的地震参数有了新的更确切的认识。

1 有关1609年红崖堡地震的历史资料记载

根据文献[1]~[4],记载1609年红崖堡地震的震害有下列史料:

(1)明《神宗实录》、《明史·五行志》记载:“万历三十七年六月辛酉,甘肃地震,红崖、清水等堡,军民压死者八百四十余人,边墩摇损凡八百七十里。东关地裂,南山一带崩,讨来等河绝流数日。”

(2)明《罪惟录》、《皇明通纪》、康熙《明书》等记载:“甘肃地震,倒边墙一千一百余丈,压死军民八百余人,城垣衙舍毁坏无数”。

(3)黄文炜的乾隆二年《肃州新志》记到:“(万历)三十七年六月十一日夜,忽有猛风起,地大震,所坏城垣墙、宫室、庙宇、塌死人民物类难以尽述。迨后,沿门閤户,人生癍疹。以后七、八年,每年犹地震一、二次,至四十五年方息”。乾隆二年《重修肃州新志》中记载:“马神庙在东门内,东狱庙西。明代旧庙,原在岳庙东,万历三十七年震圮,移建于西”。

(4)钟赓起乾隆四十四年《甘州府志》卷二记道:万历“三十七年六月辛酉,甘肃地震,红崖、清水诸堡压死军民八百四十余人,圮边墩八百七十里,裂东关地,南山崩。”

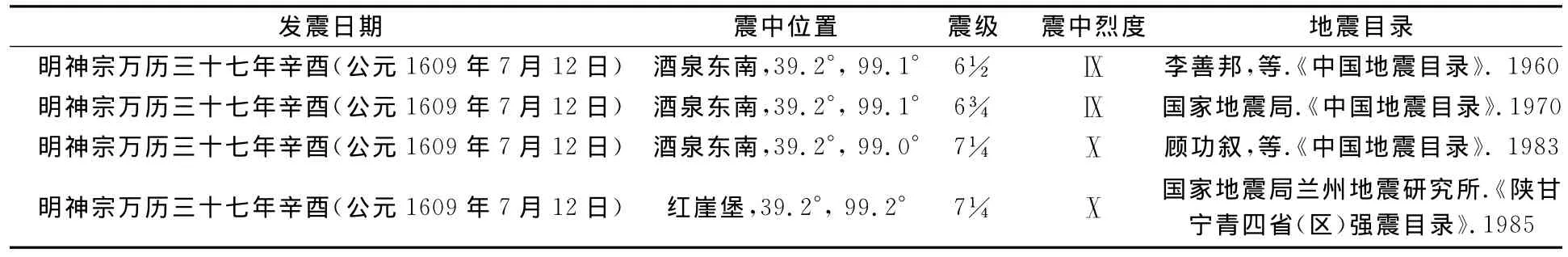

表1 原有的1609年红崖堡地震参数

(5)明代李日华的《味水轩日记》记有:“(万历三十七年九月)十九日,阅邸报,陕西巩昌等处,六月十二日子时,地震八次,倾倒城垣一千一百余丈,仓廒公署民房四百六十余处,捱损边墩五百七十余里,压死军民男妇六百二十余人。”(嘉业堂丛书本)。

(6)民国《新篡高台县志》记载:“在高台西南52公里处有一地名叫红崖子乡,乡政府驻地霞光村,因其西山崖色赤如霞光故名。筑有城垣,名红崖堡,这里自古就是军事要塞。唐置祁连戎。明万历三十七年六月辛酉[十二日]子时,也就是1609年7月12日23时至次日零时,一次强烈地震毁灭了这一军事要塞。相传震前‘先有老翁抱七龄孙子遨游街上,其孙忽色蹙惊啼,称骇惧甚,促翁急出东门外,有半里许,突然天摇地动,一时人号犬吠,老翁回头看时,满城丘墟,人民无一活者’”。

1609年红崖堡地震有感余震延续了七、八年之久,每年震一、二次。其中最大余震为1618年8月19日,红崖堡连震二次,宁远堡(今永昌东北宁远堡)有震声[3]。

从上述史料记载可以看出,本次地震的灾情较为严重,主要有:

(1)房屋、城墙倒塌严重。“边墩摇损凡八百七十里”;“倒边墙千余丈”;“圮边墩八百七十里,裂东关地,南山崩”;“地震八次,倾倒城垣一千一百余丈,仓廒公署民房四百六十余处,捱损边墩五百七十余里”。

(2)人口死亡数目较大。“军民压死者八百四十余人”;“压死军民男妇六百二十余人”;“人民无一活者”。

(3)山崩地裂、堵塞河道。本次地震造成“东关地裂,南山一带崩,讨来等河绝流数日”。南山指祁连山北麓,也称为南山。

(4)余震时间长、震后疫病流行。“以后七、八年,每年犹地震一、二次未息”;“人生癍疹”。

2 史料考证与实地调查

2.1 红崖堡

2.1.1 红崖旧堡

1609年地震中破坏最重的当属红崖堡。相传地震时红沙河戏班和乐善戏班在城里唱大戏,地震时皆遇难于此。后来这两个戏班每到红崖子演戏时,都要来到红崖旧堡祭典。

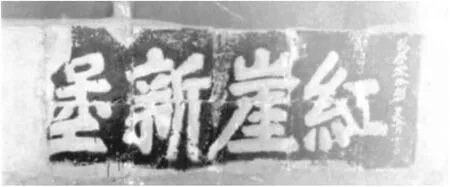

红崖旧堡系高台山区五堡之首,建于明洪武年间。旧堡为长方形,土夯墙,长322m,宽173m,周长1093m,中有隔墙。城之轴线方向近于NESW向。1965年雷中生等在红崖堡考察时见到其东南城墙已大部倒塌,中段未倒部分亦向西北倾斜;东北城墙约倒塌四分之三,瓮城仅存基址,西南城墙倒塌五分之二,其形参差不齐,且有大块塌倒;西北城墙倒塌五分之三,且残墙两边坍塌较多;城中部隔墙倒塌殆尽,经挖掘方能看出。在这次考察中,雷中生等还在红崖堡东上坝二小队的仓库内找到了原红崖新城门洞上的砖匾。砖匾由14块方砖(每块为37 cm×37cm×15cm)砌成,上刻“万历三十八年夏五月吉日红崖新堡”,完全证实了旧堡为三十七年地震所毁的事实。

据当地传说和现今流传的社火唱词,古堡震毁后朝廷派杨波监造新城。杨波站在古堡的残存城墙上,张满弓向西北方向射了一箭,命士兵骑马速追。当时天刮偏东风,箭落在旧城堡半里之外的东北方,箭落之处就定为新堡城的中心位置。最近我们在查阅文史资料时得知,内城南门的青砖上原来雕刻着杨波亲笔题写的匾额和对联,门上方的匾额是“红崖新堡,明万历三十八年杨波题”;对联上联“祁连瑞雪映昭日”,下联“北国霞光照红崖”,字体为楷书,雄浑有力,挺拔俊秀,可惜已失传。与前人的发现结合在一起,可看出,红崖新堡城门上砖匾全文应是如下形式:

图1 红崖新堡匾额(据才树华提供)Fig.1 The stele of new Hongyapu (provided by CAI Shuhua).

2.1.2 地面形变带

考察发现红崖堡城中有3处大坑,最大者为8 m×7m,最深4m,底部为戈壁砾石层,当地老人说为地震所造成。传说中的戏台位于城的中部,戏台下有一走向N55°W的陡坎将长方形的故墙一分为二,南高北低,高差1~1.3m,最高处达5m。陡坎下有一沿陡坎走向延伸的深洞,表土疏松,洞深陡峻,漆黑难辨。这里不但漏水严重,而且我们在现场调查还发现许多深洞、深坑、滑坡和地裂等。如红崖堡S20°E方向10km处,一小河的东侧半个小山滑了下来。再如距红崖堡NW10km的红沙河,村东北有一条NWW向地裂缝,长60m,宽6m,深不可测。虽经数百年人工和天然的充填,东南部尚有一南高北低,高差一米,宽半米的裂缝。而西北呈现四个深不可测的洞穴,当地老乡称为"妖魔坑"。此大裂缝之北侧尚有一无高差,宽0.4m的平行裂缝。令人注意的是,红崖旧堡的陡坎和裂缝与上述裂缝和洞穴不但方向一致,而且还大致在一条直线上。

2.1.3 暖泉、顺德堡

在红崖堡东14.5km处的暖泉堡,其南侧100 m处也竟有旧堡废墟一座,破坏情况与红崖旧堡一样。虽然史料无记载,但不难想象,暖泉堡也一定有与红崖堡相同的遭遇。红崖旧堡东北16.5km处的顺德堡是高台山区5堡之一,“设在南山辟地,土城周围七十丈,开东门”(《重修肃州新志·高台志》)。由于后期农民取土,现仅存基址,无法判断地震时的破坏情况。估计1609年地震时也遭受到程度不同的破坏。

2.2 清水堡

在史料记载中另一个破坏较重的点是清水堡。清水堡位于酒泉东南61km,比红崖堡大二倍。清水原有一座城堡,约筑于明代初期。据《肃州志·营制》载:清水堡“不知创建人姓名与年月,‘唯存’万历四十一年(地震后四年)本堡守备刘国玉重建”的记载。显然清水堡破坏非常严重,才会在震后四年重建。

清水城堡的建筑布局是从南而北为凤凰展翅形态,大致为十字形,南北短,东西长。北街尽头的大佛寺是全城最大的建筑群,为明代万历年间所建,大门悬有“大雄宝殿”横匾。推断应是1609年地震后重建的。清水堡城墙系双层结构,内层补修特多,有补近地基者。我们认为清水堡墙这种内层补修,外层补筑的结构与本次地震有关。

2.3 讨来河等

史料所记1609年震害较重的还有讨来河的绝流。讨来河谷在祁连山中切割很深,呈“V”字型。顶宽60~100m,底宽10~20m,深达200~300m,激流咆啸,望而生畏。两岸质脆而破碎的第四纪砾石层极易造成崩塌。现场考察时我们发现多处可能造成断流的地段,如冰沟口北约2km处大量崩塌体形成天生桥;其南约8km处约1.5×104m2的滑坡明显出现砾石塞河的现象(图2),考察时仍可见3200m3的土方,当时的河水从4m宽的空隙通过,其南侧高出河面6m处仍可见到水蚀痕迹。再如距沟口4~5km的小青羊有三处大滑坡,其中一处滑坡体达7.4×104m3。史料所记“讨来等河绝流”,就是说绝流河流有多条。我们在马营河、洪水坝河、丰乐川等河考察时均见到不少地段有崩塌和滑坡体存在。1932年昌马地震影响到冰沟口造成讨来河断流半小时,当时是水量最小的隆冬季节,烈度定为Ⅷ度,而1609年地震发生在水量最大的盛夏,造成断流数日,所以推断影响冰沟口烈度可达到Ⅸ度。

2.4 边墙、边墩

1609年地震中震害严重的还有边墩和边墙的破坏。据史料记载“倒边墙一千一百余丈”、“边墩摇损凡八百七十里”。肃州的边墙“系明嘉靖十八年李涵筑,总长百余里”(乾隆《肃州志》)。上宽1.3m,下宽2.6m,巡墙高1m,宽0.6m,为亚粘土板筑。我们在考察时发现,嘉峪关南、北10km一段,即嘉峪关到黄草营和嘉峪关以南2.5km一段,除垛墙有倒塌外,边墙还基本完整;向南到文殊山西侧的一段边墙系戈壁砾石与粉沙土筑,现已塌成土梁。黄草营-野麻湾-鸳鸯池-盐池一段边墙亦大部分倒塌,估计1609年地震所毁边墙主要在嘉峪关南2.5 km到文殊山一段。边墙的修筑离地震的发生仅70年历史。

从高台到玉门的边墩多系嘉靖年间所筑,有些边墩还深入祁连山内,所筑时间离地震发生也只有几十年。我们在现场考察时发现,从高台至玉门的边墩多数有程度不同的破坏,史料记载也基本属实。

图2 1609年地震冰沟崩塌(据才树华提供)Fig.2 The collaps of Binggou river in 1609earthquake(provided by CAI Shuhua).

3 关于1609年地震三处错误的更正

通过对史料的重新查询、复核和现场考证,我们发现晚期记载1609年地震的史料有三处错误。

(1)李日华《味水轩日记》所记巩昌地震的问题

李日华晚明人,字君实,号九凝,别号竹懒,嘉兴人,万历壬辰(二十年,1592年)进士。崇祯元年升大仆少卿,告归卒。在晚明文人画界,李日华堪和董其昌并驾齐驱。他勤于读书著述,《味水轩日记》即是此类日常艺术生活的集中记述。自万历三十七年(1609年)至四十四年(1616年),依时间分为八卷,所载有关民疾和国家赋税及倭寇骚掠之事。

在李日华的日记中记载了1609年地震,提到陕西巩昌等处的震害。长期以来这个记载一直困扰着对1609年地震的合理解释。由于明代巩昌府在今甘肃陇西县,显然1609年地震不应该影响到这里,而且陇西也没有明代边墙。那么李日华的日记为什么提到巩昌?经过我们长时间的考证,经查阅资料在玉门镇一带发现有一条小河叫巩昌河。疏勒河在昌马大坝出山后被分为玉门河和安西河;玉门河往东北方向,沿黑崖子至玉门镇城南约7km的柳树湾(新河口)又分为巩昌河和城河;巩昌河自城南向东北流,经东渠、沙地、下东号、下西号,以下流经东黄花营、十墩至北石河流入花海干海子。根据这一发现,我们当时认为巩昌系指玉门镇的巩昌河而不是陇西的巩昌城,由此可将1609年地震的等震线Ⅶ度区划在这里。

最近,我们又查阅了《味水轩日记》,发现作者是嘉兴人,从未到过数千公里外的玉门,他的资料是在震后3个多月的九月十九日阅读《邸报》后得到的。《邸报》是明朝发行的一种官方报纸,主要是报导国内发生的一些重要事情。《味水轩日记》关于这条记载全文如下:“(万历三十七年九月)十九日,阅邸报,陕西巩昌等处六月十二日子时,地震八次,倾倒城垣一千一百余丈,仓厫公署民房四百六十余处,捱损边墩五百七十余里,压死军民男妇六百二十余人。”巩昌府当时是甘肃省最大的府之一,又离中原地区较近,所以估计巩昌是《邸报》的笔误。另外,当时玉门地区虽已建立了赤斤蒙古卫,但这些地区总体上人烟稀少,又位于嘉峪关以西,所以也决不会造成边墙破坏,死人六百二十余人。

(2)钱昌绪的《浪淘沙·辛酉高台地震》一词。

《浪淘沙·辛酉高台地震》是通过作者的亲身经历,描述了本次地震的感受。全词如下:“簸荡及边城,人似舟行,摇墙撼壁有余声。难道枢维都散绝,山岳将倾。险象去年呈,嗣复震惊,巨鳌底事失支撑。总是积阴多历气,地也不平。”20多年前雷中生等在查到该词时,因无处查找作者钱昌绪的生平,只是从“辛酉高台地震”联想到1609年地震。因1609年也是辛酉年,也叫辛酉地震,误认为记的是1609年地震。这一错误结论被《中国地震目录》(1983)、《陕甘宁青四省(区)强地震目录》(1985)、《中国历史地震图集》(1986)和《中国历史强震目录》(1995)等引用,并作为绘制等震线的依据。最近笔者通过对史料的重新考证,确认钱昌绪的《浪淘沙·辛酉高台地震》指的是1921年高台地震。理由如下:

①钱昌绪是民国时人,时任高台县县令,也是《新纂高台县志》的作者之一,所以不可能经历300多年前的那场灾难;

②词中写道“险象去年呈,嗣复震惊”,显然指的是1920年海原地震时对高台的波及,“复震惊”指的是1921年又重复发生地震;

③1921年也是辛酉年,所以作者称为辛酉高台地震;

④经查钱昌绪等人编纂的《新纂高台县志》,在卷八页四五上明确记有:“民国十年(1921年)阴历三月,地震二次,每次数分。”

由此可见,钱昌绪的《浪淘沙·辛酉高台地震》一词所记载的并非是1609年高台红崖堡地震,而是1921年的另外一次地震。

(3)关于东关地裂的位置

明《万历实录》、《明史·五行志》、《国榷》等书均记有“裂东关地”。最初确定地震参数时,由于考察到酒泉的破坏较重,所以认为东关地裂的记载应指的是酒泉。但经查酒泉有关地方志记载,尤其是乾隆《肃州新志》,均无东关地裂的记载。相反,笔者最近翻阅乾隆四十四年《甘州府志》时,都有“裂东关地”。正史在记“裂东关地”时前面均提到甘肃地震,明代甘肃镇为今张掖市区。“裂东关地”也不能是红崖堡,因红崖堡这次地震已震毁,不可能只记“裂东关地”而不记旧堡震毁搬迁。所以认为“裂东关地”应指的是张掖市东关。由此可见本次地震破坏影响已到达今张掖一带。

4 1609年红崖堡地震参数的确定

4.1 震级与震中烈度的讨论

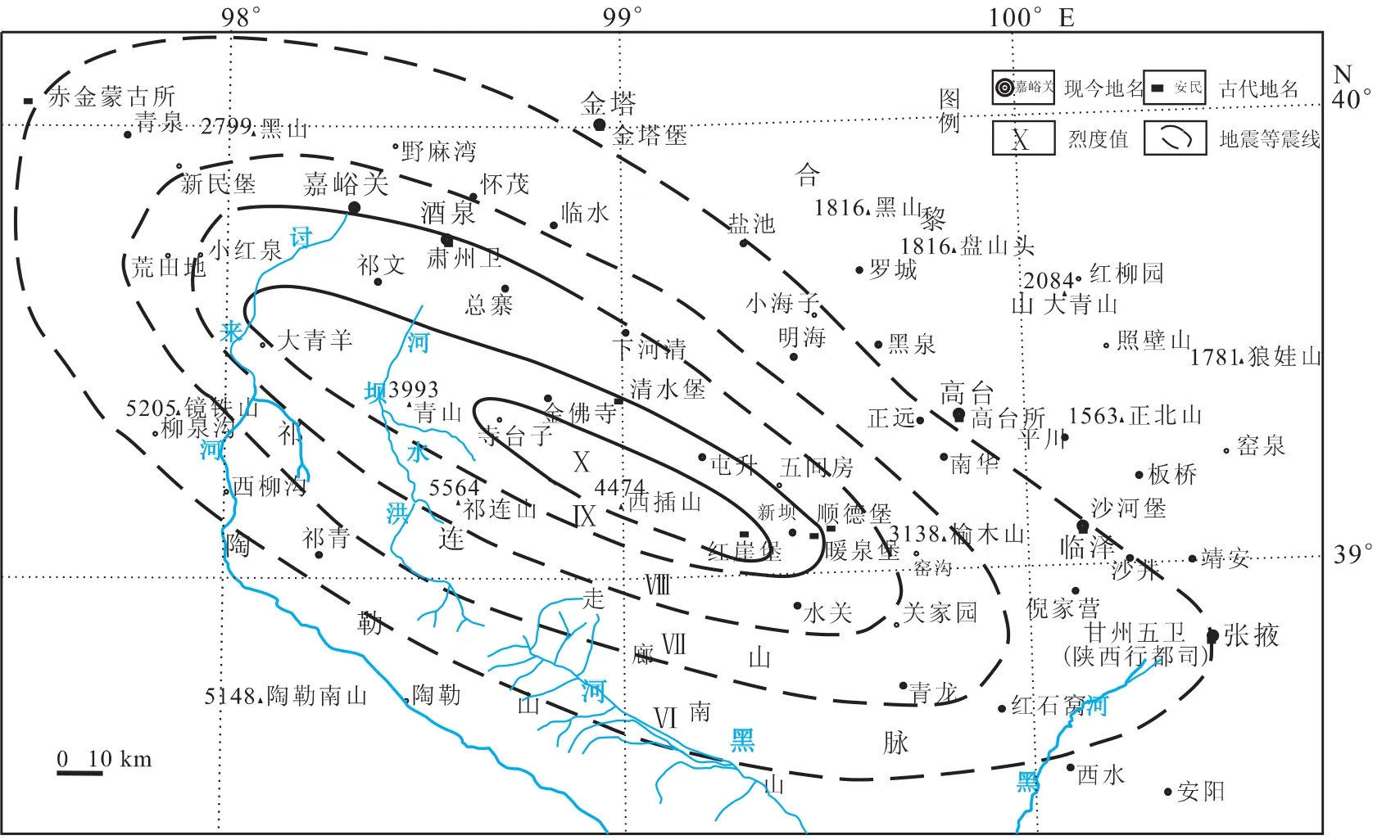

历史地震震级的确定,主要根据史料记载的震害情况、地震次生灾害、有感范围、活动构造等方面的综合考虑,参照《中国历史强震目录》编辑说明中的原则和方法来确定[6],综合研究前人的结果,我们认为1609年红崖堡地震可以确定为7¼级,极震区烈度围Ⅹ度(图3)。主要理由如下:

(1)震害情况。这次地震的震害如前所述,房屋、城墙、边墩倒塌毁坏严重。当时的红崖堡作为军事要塞,其修建肯定比较牢固,但却在一次地震中尽毁,可见地震之强,估计烈度可达Ⅹ度。同时,清水和肃州(今酒泉)等城堡均在本次地震中破坏严重,震后进行了重修或加固。

(2)地面形变带。国内外大量地震实例表明,当地震烈度达到Ⅸ度时地表就能出现原生破裂。本次地震中出现了大量的裂缝、大坑以及山崩和滑坡,也表明其烈度达到了Ⅹ度。

(3)有感范围。考虑到史料记载的“东关地裂,南山一带崩,讨来等河绝流数日”,其影响范围之大不言而喻。有破坏或影响带向东到今张掖市,向西到达今酒泉及讨来河等地,长度近200km。

图3 1609年红崖堡7¼级地震等震线Fig.3 The isoseismal lines of the 1609Hongyapu earthquake.

4.2 震中位置的确定

根据历史地震确定地震震中的原则,一般震中确定在震害最为严重或极震区的几何中心。考虑到红崖堡以西破坏面积延续很广,而且震害较重,所以震中可定在红崖堡西,即39.2°N,99.0°E,精度3类,误差小于等于50km。

5 结论

(1)通过对1609年红崖堡历史资料的考证和对红崖堡、清水堡和肃州等城堡、边墙等的实地调查,认为1609年地震的极震区大致位于今红崖子、金佛寺一带,震中烈度为Ⅹ度,震级可达7¼级,其等震线长轴方向为NWW向。

(2)根据史料的查阅修订了前人对1609年地震记载有三处不实的记载,为更合理地确定本次地震的基本参数,进一步分析本次地震的发震构造等提供了可靠依据。

[1]李善邦.中国地震目录,第一集[M].北京:科学出版社,1960.

[2]中央地震工作小组办公室.中国地震目录[M].北京:科学出版社,1970.

[3]国家地震局兰州地震研究所.陕甘宁青四省区强地震目录[M].西安:陕西科技出版社,1985.

[4]顾功叙.中国地震目录[M].北京:科学出版社,1983.

[5]国家地震局兰州地震研究所.甘肃省地震资料汇编[M].北京:地震出版社,1989.

[6]国家地震局灾害防御司.中国历史强震目录(公元前23世纪~公元1911年)[M].北京:地震出版,1995.

[7]国家地震局地质研究所,国家地震局兰州地震研究所.祁连山-河西走廊活动断裂系[M].北京:地震出版社,1993.