“传神写照”与肖像画艺术

2011-01-25潘丰泉

文/潘丰泉

一、传统肖像画的探索过程和审美追求

东汉前期,所谓真正意义上的写实人物画作品还不曾有过。一是因为尚不具备形成肖像画技法和理论体系的气候;二是由于作为绘画材料之一的纸张还没能发明出来,这无形中就阻碍了写实艺术的发展,绘画创作都是集中在如壁画、画像砖、画像石或漆画上展开。虽然竹简的出现提供了书写的方便,但难以胜任复杂细致的描绘。从湖南长沙出土的《龙凤人物图》和《御龙图》是两件画在帛上的作品(就当时来说,帛是一种最好的绘画材料,但也只适宜于墨线勾划),它们最能代表当时人物画的艺术水平,与战国时期的各种彩绘表现一起,体现了当时的艺术水准,但它们有较明显的装饰成份,在“深沉雄大的表现中,还嫌粗率,人物多取侧面,不善于正面的刻划”[1](P68)。显然,受到当时各种因素的制约,还谈不上有真正的肖像画。

从魏晋南北朝开始的绘画艺术,无论在理论研究或技法实践等方面都有显著的变化与表现。顾恺之提出人物画要“空其实对”而“迁想妙得”,进一步明确了“传神写照在阿堵”、“以形写神”的重要性,使得技法与理论这两方面得以逐步完善,有力地推动了肖像画整体艺术的发展。张彦远的《历代名画记》对顾恺之画的维摩诘像有很高的评价:“有清赢示病之容,隐几忘言之状”,肯定了画家在表现人物上的形神兼备、准确生动。虽然该画作没能留传下来,但从顾恺之的另一些画迹中探寻,如他的《谢安像》、《桓温像》等不少肖像画都具备这样的艺术效果。其中桓温是顾恺之做参军时的上司,顾因崇拜感念而为他作肖像画,可以推测《桓温像》是顾在熟悉人物性格之下完成的一件高水准的创作。此时的肖像画已然独立,涉足该画种的画家也不在少数,使其整体艺术水平有较显著的提高,像同时代的谢赫,既是提出“六法论”的理论家,也是著名的肖像画家。无疑,他们在实践和理论上的双重角色,对后来肖像画艺术的拓展发挥了重要的作用。

关于人物肖像画探索,历来有传神、写真、写照和立像等称谓。当时的统治阶层无不利用绘画这一工具来强化政权,达到某种政治上的需要,如唐代阎立本就是根据唐太宗李世民的旨令,为历代帝王立像。这种肖像画与一般民间的肖像画在形式表现上有很多不同之处,它强调要画的“貌宇堂堂”或“威武英明”,如《步辇图》一画中的唐太宗,具有一种威严逼人的气势,这是特定人物的特殊要求所决定的。画家阎立本是以歌功颂德这一主旨为历代帝王立像的,帝王们总被千篇一律地描绘成一副“正襟危坐、如泥塑然”的模样。最要命是当每次帝王像完成前后,还要考虑到它是要被悬挂在一个重要的场所或醒目的位置,以显示帝王至高无上的权威的,这种旨意和心理暗示必定会影响到画家处理和表现这种题材时的心态。毕竟,为帝王立像或造像不是一件轻松讨好的事,有的画家就紧张地不敢下笔。据史料记载,若画的不称皇上之意,就要受到惩处,这无疑使画师无法自由灵活地在艺术上有所追求,这一状况一直延续到清末。在这前后时期出现的帝王肖像画几乎成了一种冷冰冰的标本,艺术手法缺少变化,大都追求工整华丽的效果,用线几乎是那一类比较浑圆坚实的铁线描,用色则鲜艳庄重以示高贵,除了人物脸部以外,对皇袍上的图案与装饰纹样也极尽细致地描画,画中帝王大都以正面角度取之。从阎立本完成《历代帝王图》到清末这一千多年的漫长过程中,其他绘画已发生深刻变化,如院体画、文人画相继形成,且艺术影响深远。但令人遗憾的是,很多佚名的帝王像仍固守一种表现模式,艺术水平每况愈下,甚至无法与早期阎立本的《历代帝王图》相提并论。后人也不愿评述历代帝王像到底有多少高深的艺术造诣。

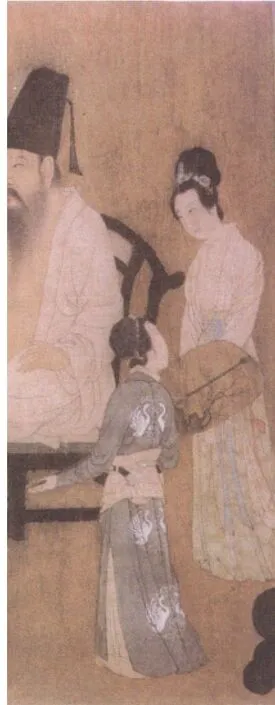

《韩熙载夜宴图》(局部)

肖像画又同宗教有着千丝万缕的联系。这就是我们不难理解道释仙佛题材在传统肖像画中也占有一定比重的缘故。因为每一朝代的政权者都深谙单靠苛厉的手段稳固政权是远远不够的,还需要借助宗教信仰麻醉百姓。如唐诗中“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,就道出当时的寺院太庙之多。“那么由民间画匠完成的佛教题材绘画相当的普及”,[2]虽然有些佛像画表现不俗,但由于同雕像创作一样奉行宗教的“清规戒律”,既不把佛像画的有个性化,也不在表现技法上标新立异,于是对形神的具体要求依然摆在第二位。今天,我们看到的各个历史时期所描绘的水月观音画,就是按照佛像要求来刻画表现的。

《韩熙载夜宴图》顾関中(五代十国·南唐)

《韩熙载夜宴图》(局部)

《韩熙载夜宴图》(局部)

总之,一千多年的封建社会,那些为帝王立像和道释佛像一类的绘画所表现的都是一些淡化了艺术个性的肖像画,它们展现的是一套完全符合统治阶级的审美要求,即通过强化地位尊卑,愚弄百姓,使这类肖像画成为他们的宣传工具。

进入宋代,一种新的表现形式即水墨苍劲艺术风格的出现,无疑使这种由绚丽之极归于平淡的水墨画成为文人画表现的主要艺术语言。在山水花鸟画成熟的道路上,在由工笔画走上水墨渲淡的这一过程中,水墨人物画由于其造型结构的种种局限性,在表现某些主题创作或大场面上远不及工笔画如顾闳中《韩熙载夜宴图》、张萱《虢国夫人游春图》等的艺术效果。不过,虽然形成于宋元明清各个时期的人物群像作品不多,但是,以表现某个文人或一般平民百姓的写意肖像画却成为今天品评传统人物画艺术成就的主要方面。值得一提的是,李公麟开创了一种“扫去粉黛,淡毫轻墨”的“白描”,虽“不施丹青而光彩动人”,其中最有代表性的作品有《五马图》、《维摩诘图》等。特别是《维摩诘图》,虽曾有顾恺之、阎立本、吴道子、孙位等杰出的人物画家同样表现过,但李公麟的这一幅在人物的传神表现上更胜一筹,并已成为现今人物画教学的范本。李公麟在继承前人艺术成就的同时,又使原来只作为起稿之用的白描独具一格。这种画法对后世影响很大,尤其是在人物形神的写实刻划上更具艺术魅力,它完全不同于顾恺之的装饰和略有稚拙变形的处理效果,而是以一种全新清晰的视觉效果呈现。之后梁楷的减笔画,也是一种有别于工笔画而以其独特的艺术手法表现的。梁楷的这种具有高度概括性的处理形式在流行长久的工笔人物肖像中可谓“异军突起”。[3](P2-4)比如他的《泼墨仙人》、《布袋和尚》等就是将粗阔笔势与浓淡水墨相结合去表现人物性格特征的,不作细腻刻画,以概括性写意手法体现“意到笔不到”的艺术特点,通过意象感觉表现人物的形态神情,别具一番情趣,开一代写意人物画先河。

同时,在水墨画技法上,运用山石皴法及花鸟画点虱,以丰富写意肖像画的艺术内涵,别具书卷气,构成一种文质彬彬的水墨气韵。如王绎与倪瓒合作的《杨竹西小像》就是这一审美特征的反映,它是一幅将速写与点写相结合的白描肖像画,人物形象刻划十分到位,具有相当的写实功力,再配上倪瓒补景部分的穿插表现,使人物与周围景致形成一体,增强了画面的抒情性。虽然画面人物所占的位置不大,却有呼之欲出的艺术效果。王绎在他《写像秘诀》一书中认为作肖像画应反对“必欲其正襟危坐如泥塑人,方乃传写”,[1](P440)而应求得对象的“本真性情”,做到“闭目如在目前,放笔如在笔底。”[1](P524)显然,此时的肖像画无论从理论和技法哪一方面,都比前人有更深入的拓展。

进入明清时期的人物肖像画无论是水墨写意,还是工笔渲染,都体现了一种不同于早期肖像画的艺术追求。如陈洪绶的人物造型强调一种怪诞古拙的艺术感觉,像《屈子行吟图》、《水浒叶子》这类肖像画明显是一个质的飞跃。同时“波臣派”曾鲸的肖像画在技法细节上也与前人有所不同。“他注意墨骨,又以淡赫按面部结构层层渲染”,[1](P650)而衣纹勾线设色则大胆删繁就简,色彩淡雅,尤能突出人物脸部那数遍烘染的艺术效果,这些均可在《张卿子像》、《王时敏像》等中有所体现。唐朝工笔用色求“艳丽”,而明人则以“淡雅”构筑肖像画特色,这显然与明代文人水墨艺术的走向有很大关系。到清末,在造型上吸收了陈老莲的特点,又受西洋画法影响的人物画家任伯年,则以其古朴曲拙的意趣,依托对人物形象的悉心观察,将传统肖像画推向一个崭新的艺术层面。他的三幅传神之作——写吴昌硕之肖像画,那娴熟的造型能力,运用不同技巧将人物表现得形神毕露,不拘工写又不落俗套,令人赞叹。画史上虽有文人山水、花鸟画之说,独少了以文人画审美定位的肖像画,而任伯年的许多肖像佳构,如《寒酸慰像》等,无论在笔墨设色以及构图经营上,都堪称文人肖像画的成功体现。任伯年肖像画的艺术成就(不少作品是当今写意人物画教学范本),对近现代中国人物画发展有许多启迪。一方面,他适当借鉴了西画立体之处,如他曾与一位油画家过往甚密,且上海是当时西方文化和商业活动最为活跃的地区。[4]另一方面,他在大量写生观察基础上又吸收陈洪绶人物画的特点,如线条处理紧松有度,避免了另一种程式化,使之既有客观写生又有主观处理的艺术效果,其肖像画的魅力无不让人倾倒。

《流民图》 蒋兆和

总之,传统肖像画由于“宜从人所需,酬谢亦丰”,“故多习艺者,不独画工,且有学士”。可见,肖像画在各历史时期各有不同的用场,一旦受欢迎且市场好的话,社会上的一般画工也会纷纷加入到这一行业。因而就出现了许多虽然艺术性不够,但在民间市场中大受欢迎的不同用场和各种称呼的肖像画,如画老人的叫“寿相”,画妇女的称“福样”,等等。民间肖像画虽不具有文人画的意韵格调,但由于重形貌刻画,即“形肖”或“神似”,反而更受百姓的欢迎。[1](P651-652)

二、现代人物肖像画的艺术取向与现实关怀

20世纪迄今是一段有着一百多年历史的现代绘画时期,也是肖像画整体发展最有活力的重要时期。当代肖像画首先是接受了西画的再现理念,进而以写实为主兼顾多元艺术观念与形式架构的创新改造,在现代人物肖像艺术拓展的道路上迈出了坚实的步伐。

《五马图》 李公麟(宋)

走出传统模式,这是20世纪初一些有识之士对明清以来萎靡不振的中国画的自觉意识。徐悲鸿与同时期不少留洋画家在对待西方绘画的认识上有所不同,徐悲鸿就当时中国画现状,认为新的中国画应追求汉唐艺术气势,重塑唐宋绘画艺术的写实雄风,特别是“师古人不如师造化”,才能克服明清以来那些描完红线就填色的摹古之风。他尤厌恶董玄宰及四王山水。在思索中国人物画现状与未来时,他进一步提出:“古法之佳者守之,不佳者改之,未足者增之,西画可采入者融之。”素描写生是他体会得最深刻的地方,一是,只有通过写生才能进入艺术殿堂;二是,惟临摹就要解决诸多艺术问题,是创作的不真实、生活的不真实。西画从写生到创作,以及从自然中寻找艺术灵感才是科学的、真实的,传统中国画在摹古的同时最容易忽略写生的重要性,从陈陈相因到一味蹈袭前人,最终使人物画只留下那表面几根枯槁的线条和似曾相识的程式化面孔,画面人物不是一副道骨仙风就是哀婉凄艳的神情。一千多年来的肖像画大都以此为美,在一切以飘逸空灵超脱的审美境界中,“为中国画一贯讲求和遵循的美学基本原则。但这种舍弃诸多因素所谓有利于传神的表现方法,看似不为形所拘,却也容易产生种种概念化、雷同化的弊病,而形之无所具有也就谈不上如何如何的传神了。长期以来,这种重神轻形的理论给人物画的表现带来诸多困惑。”[5]故西画的写实写生方法值得那些进入现代中国画创新道路的艺术家借鉴、改革。针对增加素描写生课而引来的一片指责声,徐悲鸿先生进一步指出:“神者,乃形象之精华;韵者,乃形象之变态,能精于形象,自不难求得神韵”,[6]特别强调了形神之间的关系。无论来自何种责难非议,徐先生总是通过大量的写生素材,以此论证写生对创作的重要性。如1939年他的巨幅群像创作《愚公移山》,画面九个健壮半裸的人物,是他以印度男模特为形象,以此强化人物造型力度,进一步明确只有写生才是构建新中国人物画希望之所在。“只有写实主义才能揭示劳苦大众的悲惨命运和他们内心的苦痛。”[7]同样,在写实艺术上,蒋兆和曾以擦炭的方法画人像,这种技法不同于其他临摹学习中国画的效果,“因此像我们已经熟知的一套固有的审美标准,如气韵生动、高古、朴拙之美的,都无法和他的画联系起来”。[7]除了史诗般的巨作《流民图》外,蒋兆和很多独幅像作品,如《阿Q像》、《街头叫苦》、《流浪的小子》等,都具有让人看后悲从中来的艺术效果,体现了他对底层民众一种发自内心肺腑的情感,无疑给现代肖像画以另一种全新的美学诠释——审苦的现实意义。显然,蒋兆和的这种基于现实关怀的“形神兼备气韵生动的艺术形象”,是区别于明清那类虽也表现了生活,却生活在一种孤逸情怀之中,即所谓高人雅士的肖像画之所在,他将芸芸众生刻画得栩栩如生,直逼画面人物的内心世界。

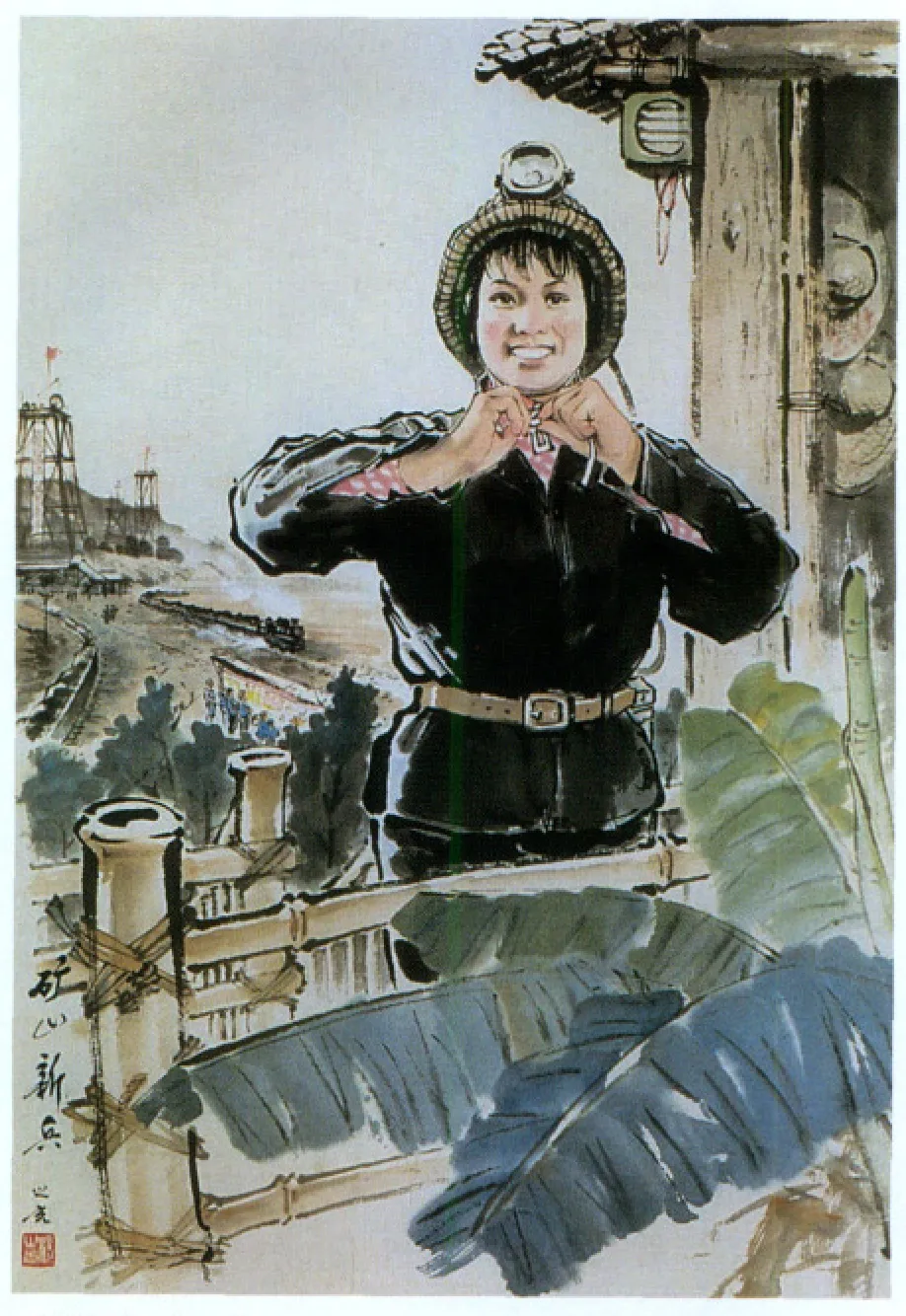

《矿山新兵》 杨之光

以往那种死守摹本、唯老祖宗法是问、执迷于空灵虚渺的所谓“天人合一”,致使肖像画缺少直面现实人生的表现力度。正是接受了西画写实体系,肖像画尤其在造型上得以显著提高。无疑,徐悲鸿、蒋兆和是20世纪的肖像画大师,其艺术影响深远。由他们开辟的中西合璧的教学体系强化了写实造型力度的训练,使深入地表现、再现生活的视域更加宽广了。在对现实生活的体验上,有不少画家直接以毛笔作头像速写,他们以其扎实的艺术实践,掌握了如何画好一幅肖像画的表现技巧,如,以“庖丁解牛”式的熟练程度加强对人体结构的认识,使之更加深入透彻,使笔下形之可信,言之有物。这样就可以从笔锋运转挥洒之中,见精熟严谨细腻的表现功夫,使那种唯摹仿的笔笔有来路,化为对现实生活新的感悟及艺术表现力的深刻体验。就传统程式化而言,那种下笔即形象,虽只是一瞬间的过程,其实是对传统造型程式化符号的一种简单性重复。虽然有各个时期不同的人物画,但几乎是同一种模型,即千人一面。其结果不仅技法相似,形象也缺少生动之处。

《陕北老贫农》 刘文西

正是20世纪中国画强化了以写生替代临摹的教学力度,使肖像画艺术展现出空前的辉煌。在这短短的一百年间,现代肖像画走完了古人要一千多年才能达到的艺术高度,并且在很多方面有所超越。同时,出现了许多受益于徐悲鸿、蒋兆和写实体系,又另辟蹊径的肖像画家,如李琦、卢沉、周思聪、方增先、杨之光、李震坚、顾生岳、姚有多、刘文西、王子武、刘国辉、吴山明、林墉、何家英等,从而产生了一大批极有影响力的肖像画佳作,如《主席走遍全国》、《粒粒皆辛苦》、《矿山新兵》、《维吾尔老人》、《陕北老贫农》、《曹雪芹》等,它们既继承了传统的肖像画,又极大拓展了当代肖像画艺术的表现领域。

肖像画艺术在20世纪取得的辉煌成就,得之于具有表现力和再现力的西画写实教学体系的深刻影响力。宋代以来,虽有“设棚写生”,但只是短暂或个别的行为,不能成为一种体系在画坛上流行推广,加上封建伦理道德桎梏的束缚,难以作深入挖掘。“20世纪那场‘美术革命’的实践,其整体的融合方向便是以西方写实主义为参照点,借以改良中国画‘专重写意,不尚肖物’的弊端。它所实施的内容包括,将西方美术教育方式和素描教学的引入,以及运用西方的写实手段讲行中国画的创作,这些内容的核心都在人物画上反映出来,而它的结构使20世纪中后期文艺为政治的服务中,产生了非常有效的社会作用”。[8]蒋兆和以写实手段表现的肖像画,无论是在《流民图》还是在其他作品中,都产生了影响深远的社会作用。“1943年9月,《流民图》完成,并于北平太庙展出,不及一日,日方军宪勒令停展。”[9]这幅以肖像画形式构建的巨作,有力地控诉了侵略者对中国人民欠下的累累罪行,令日军恼怒不已。

进入20世纪中期,肖像画作为一种特定时期下再现典型人物的艺术表现形式,拥有了广阔的创作空间。李琦的以表现领袖形象的肖像画《主席走遍全国》是结合中西画法的成功尝试。画家借鉴了传统绘画中“白描”手法的特殊效果,以大量空白突出了毛泽东的一代伟人形象,其脸部刻画是西式结构关系,有明显的体积感,再以中国画手法敷彩,使其在简洁单纯中蕴含着丰富统一。无论是在立意上还是在形式上,它都与古代帝王立像截然不同。《主席走遍全国》一画构思的巧妙及创造性所在,反映在不画和少画背景去表现“典型环境”中的典型人物,这对于传统手法既是一种新的运用,也是其艺术特色之所在。

20世纪初期,徐悲鸿引进西方写实绘画并强化之,其目的是为了拯救日益衰竭的传统人物画。伴随着改革开放的不断深入,西画的各种艺术流派又极大地丰富了当代人物画表现的多样性。同样,肖像画也出现了对构成形式的不同探索,比如,对于如何刻画形象则有各种不同的看法。古人确立的“肖似”、“神似”的审美标准在当今各种形式下被演绎得面目全非,也是形成另类即所谓的现代肖像画风格的所在。如变形的、解构的、符号式的、线与面的,等等,多种形式的探索,这使画家的个性表现得以张扬,以另一种主观肖似与神似替代了以往的写实手法。它们是画家个人色彩融入现代肖像画创作的具体反映,与文革时期那种肖像模式相去甚远,反映了一种不同的艺术取向,比如流行于当今的所谓都市肖像画,以一种漫画式调侃语调呈现。但也让人感到所谓的现代肖像画只是创作概念上的替代品,而非真正意义上的那些能够使百姓亲切的肖像画。传统的肖似与神似的审美功能,正受到不应有的淡化。这可以说是当代肖像画的基本状态。

三、东西方肖像画表现差异与其审美构建

东西方肖像画在审美的道路上各自都经历了一段漫长的探索过程。不同民族文化审美习性的差异,以及表现媒材特点的不同,都极大地影响了肖像画的艺术追求和风格形成。

不同于中国式的肖像画,西方油画有着复杂的深暗色背景处理。在文艺复兴至印象派绘画产生之前的这段时间,肖像画极有社会市场,它成为当时贵族阶层的一种荣华高贵的炫耀品。达·芬奇、拉斐尔、德拉克罗瓦、委拉土贵兹、伦勃朗和安格尔等一大批才华横溢的肖像画大师,无论是表现上层社会的伯爵贵妇小姐,还是反映下层普通人,基本上都是以深褐色的背景、极细腻严谨的写实手法深入描绘人物脸部,以达到惟妙惟肖的艺术效果。安格尔的肖像画还传达了一种高贵、真实的艺术气息,使人能感觉到画面人物的呼吸声。

在形神兼备的同时,一些艺术性较高的肖像画,还传达了具有深刻社会内含的思想主题,它们与那些一般性淡化思想感情、只靠技巧炫耀的作品是不能同日而语的。如伦勃朗的肖像画以一种深沉的光影效果和有力厚重的笔触,描写了当时荷兰社会的黑暗、民生的疾苦;大卫的《马拉之死》则把人们带到了当时法国社会复杂的政治风云之中。

西方肖像画讲究笔触,讲究色调与黑白层次的强烈对比,对人体运动结构、解剖、空间立体感的深入研究,使人物肖像画具备一种强劲的发展势头。到19世纪后期至20世纪,各种画派的不断出现,使肖像画完全背离了古典时期大师们确立的艺术要求,变形的甚至丑化式的手法已将古典肖像画画上了一个句号,只有形式或情感宣泄的表现,形象已被肢解得面目全非。如毕加索某些用立体构成手法表现的肖像画,人们对它们是否属于真正意义上的肖像画则有不同看法。在今天,写实肖像画很容易被作为一般商品画现象看待,而所谓很有艺术性的肖像画,则是在博物馆或展厅展出的,它们由那些现代派或后现代主义观念表现的作品所替代。

中国式的肖像画,除了古代一部分帝王像或道释人物有比较复杂的深色背景处理之外,大多文人写意肖像画是在一片静谧的空白关系中去体现东方人的审美意蕴,如计白当黑或无画处皆成妙境,在有限的时空里以少胜多,给人无限的艺术遐想空间。即使现代肖像画吸取了西画的长处,但画家在处理形象与背景的关系上,通常是淡化背景以突出人物形象为主。

中国画用笔力求含蓄,画家往往会借助笔墨关系表现人物的内心世界和性格特征,如任伯年画钟馗,用笔迅疾如电掣,笔墨的节奏变化较好地表现出钟馗孔武有力的形象。[10]而唐寅的《秋风纨扇》用笔则细腻婉转,传达出一位怀思仕女独立秋风、委婉哀艳的艺术形象。与西方肖像画对客体真实再现表达有所不同的是,东方人以意象审美手段表现的肖像画,是一种意境的再创造,是诗意化的构思处理。而且,通过对构图穿插变化的追求,再辅以落款钤印是中国式肖像画的特点所在。今天,无论画家吸取了何种外来手法,它们仍是肖像画遵循的经营原则。尽管历经艰难的摸索及20世纪的快速发展,但肖像画的整体轮廓是清晰有力的。在相当的一段时期,肖像画的创作形式丰富多样,但无不体现出东方文化的审美意蕴。

然而,面对当今人物画创作繁荣的这一局面,更需要我们对当代肖像画艺术多一些冷静的思考。种种迹象表明,肖像画渐被群像式的大幅创作挤到越来越小的角落里。其实,社会各阶层人物形象是构筑新时期肖像画艺术的创作源泉。另外,影像技术的发达,使得以往那种面对面写生才能达到表现人物形神兼备的肖像画难以被年轻一代看好。而依赖照片整理加工的肖像画又缺少艺术深度、表现激情,以及对语言形式的过多关注,形神内在的一些基本要求被模糊削弱,并逐渐滑入到一种只有概念化的而非真正意义上的肖像画模式中。

另外,在群像式人物创作求大求满愈演愈烈的状况下,一些只画半身像和表现一般普通人的肖像画更难以入选国家级美展,只有在一些特殊意义的展览或以表现历史事件中重要人物的画展中,它们才受到普遍重视。大多肖像画只作为画家的技法练习而已。画家们宁愿作大场面的人物画创作,因为这样更能引起社会的关注。这些都表明了肖像画创作的一种不容乐观的状况。

因此,一方面,官方主办的画展应多给予肖像画作品参展的比重,使当下肖像画不局限在作为专业美术院校课堂习作写生的一般化;另一方面,应全面完整地重视肖像画创作的力度,应鼓励画家多角度、多视觉地表现当代人的精神风貌,以感情塑造形象,以精神塑造形象。一幅优秀的肖像画创作,它必须融合了当代的审美意识,建构在东方民族文化体系当中,体现笔墨与造型的完美结合,在意象造型、意象笔墨及色彩审美上,突出诗意般的抒情表现,构筑现代人物肖像画的艺术特色。只有这样,才能全面提升现代人物画创作的整体艺术水平。

[1]王伯敏.中国绘画史[M].上海:上海人民美术出版社,1982.

[2]王宏建.试论六朝画家关于现实美的思想[J].中央美术学院学报(美术研究),1981(1).

[3]谢稚柳.梁楷全集叙论[M].上海:上海人民美术出版社,1986.

[4]王一飞.奇花初胎妙造自然——论任伯年的人物画艺术[J].东方博物,2003(00).

[5]潘风全.论西画东渐与中国画拓新[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),1999(2).

[6]蒋兆和.蒋兆和论艺术[M].北京:人民美术出版社,1994.

[7]刘墨.蒋兆和[E B/O L].[205-07-17].h t t p://w w w. tincyart.com/mpjiang.htm.

[8]高今龙.中西绘画融合的世纪趋势[J].荣宝斋,2002(14).

[9]刘曦林.蒋兆和年表[J].中央美术学院学报(美术研究),1981(1).

[10]潘风全.论中国画循序教学的重要环节[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2002年增刊.