利用水平井开发大气顶窄油环油藏研究与实践

2011-01-23杨庆红童凯军张迎春葛丽珍

杨庆红 童凯军 张迎春 葛丽珍 程 奇

(中海石油(中国)有限公司天津分公司勘探开发研究院)

带大气顶的窄油环油藏属于复杂油气藏类型之一,在我国已发现的各类油藏中占有一定比例,该类油藏具有以下特殊性:①油、气、水分布关系复杂;②地层存在一定倾角,储层分布认识存在不确定性;③顶气气窜、边水锥进易分割窄油环,油环开采难度大。如何高效开发大气顶窄油环油藏,提高油环油采收率,其难度较大[1-3]。笔者根据试采资料,对渤海锦州25-1南油田开展了利用水平井提高大气顶窄油环油藏原油采收率可行性的研究与实践。

1 油藏概况

锦州25-1南油田位于渤海辽东湾辽西低凸起中北段,西侧以辽西大断层为界紧邻辽西凹陷中洼,东南呈缓坡向凹陷过渡,毗邻辽中凹陷中、北洼。锦州25-1南油田古近系沙二段油藏是受构造控制的短轴背斜带气顶油藏(图1),又以探井JZ25-1S-3井所处的3井区I油组的E s3-I油藏最为典型,该油藏是一个以带大气顶、窄油环、弱边水为典型特征的砂岩油藏(气顶指数为2.03、水体倍数为5~8倍、油环平面宽度小于600 m),油藏含油面积为3.22 km2,主要发育辫状河三角洲沉积,岩性以细砂岩为主,储集层平均渗透率为325 mD,平均孔隙度为25%,属于中高孔中渗储层;原油属于中等胶质沥青含量轻质原油,地面原油密度为0.878 g/cm3,地层原油粘度为0.71 mPa·s,含硫量为0.15%,含蜡量为6.8%,凝固点为-18°C;油藏原始地层压力为16.5 MPa,原始气油比为70 m3/m3。

图1 锦州25-1南油田沙二段油藏剖面图

2 窄油环分布特征及油藏模型描述

2.1 窄油环分布特征及油藏模型建立

带大气顶的油环油藏属于复杂油气藏类型,主要由含气区和含油区组成。E s3-I油藏从内含气边界到外含油边界油环的平面宽度小于600 m,窄油环油柱高度在25~36 m,根据流体重力分异原理,在油藏初始状态下,油环呈水平饼状分布。

根据E s3-I油藏特点,充分利用地震、测井、地质及流体分析等资料,结合地层存在一定倾角的特点,以地质建模软件Petrel采用顺层网格建模及加密方法描述油环分布,建立了典型油藏数值模拟模型(图2)。采用ECLIPSE E100黑油模型进行油藏动态数值模拟,平面上划分为均匀网格,网格尺寸为50 m×50 m,垂向上共划分了26层网格,平均网格尺寸为1.45 m。

图2 锦州25-1南油田E s3-I油藏数值模拟模型

2.2 储量拟合及DST测试拟合

数值模拟计算的油环地质储量(为599×104m3)比原标定地质储量少1.2%,气顶地质储量(为24.3×108m3)比原标定气顶储量少2.8%,拟合储量满足精度的要求。

为了使模型能较准确地反映油藏实际情况,对DST测试资料进行了拟合;通过修正地层的有效渗透率使计算的井底流压与实测井底流压一致。油藏模型平均渗透率拟合前为90.1 mD,拟合后为288.0 mD,井区平均渗透率乘子为3.196。另外,考虑到JZ25-1S-A、JZ25-1S-B 井 测试 均 见 气 但 未 见水,因此主要拟合了各井的生产压差。

3 水平井开发可行性研究

利用水平井能否提高大气顶窄油环油藏最终采收率,主要在于论证储层特征对水平井开发的适应性及相对其他井型开发有无经济技术优越性[4]。

3.1 储层特征对水平井开发的适应性

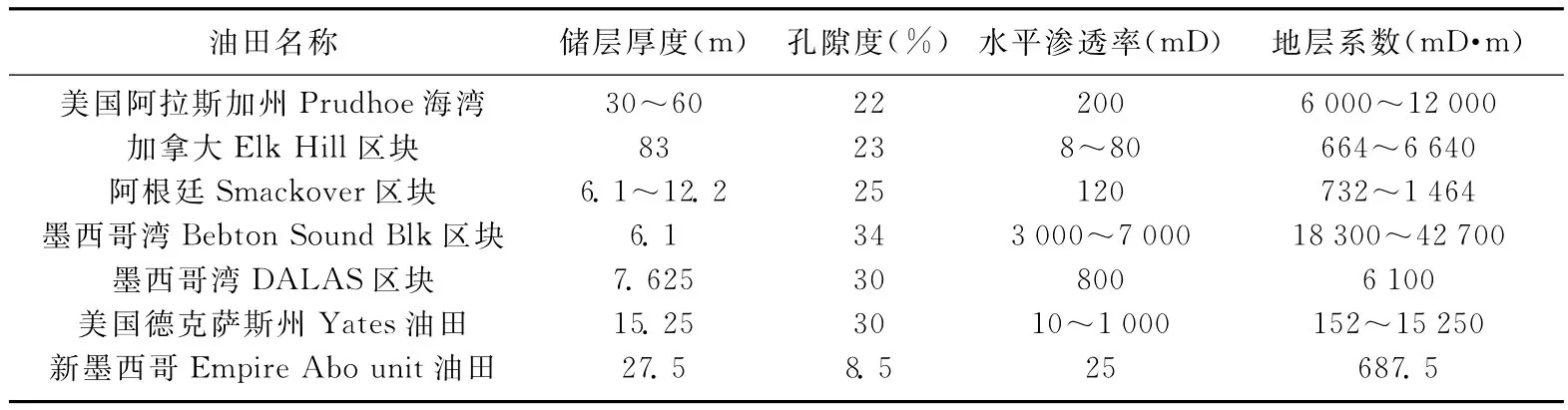

水平井开发大气顶窄油环油藏要求油环储层有一定的有效厚度,因为水平井着陆后在油环储层中钻进时有一定的上下波动,很难将水平段井眼轨迹控制在油层之内,这给钻井带来困难[5-6]。此外,对于水平井,除了要关注储层厚度,还要关注储层渗透率,据Joshi[7]物理模型和国内外水平井开发经验,油气层储层渗透率过小时增产效果不显著。表1为Joshi统计的部分国外应用水平井开发的气顶底水油藏的地质参数,可以看出,油环储层有效厚度一般应大于6 m,此时可以考虑对其分布稳定、连通性较好的油层进行水平井试采。这里引出关于储层厚度和储层渗透率的综合参数——地层系数,总体看来,对于气顶油藏,地层渗透率大于20~50 mD,对应地层系数大于120mD·m时,理论及实践均表明实施水平井开采可行。

表1 部分国外气顶底水油藏典型水平井应用 (据Joshi,2000)

对于本文研究区,油环储层有效厚度分布在8~15 m(平均12.5 m),储层渗透率分布在80~600 mD(平均325 mD),平均地层系数在4 062.5 mD·m,满足水平井对储层地层系数的下限要求。

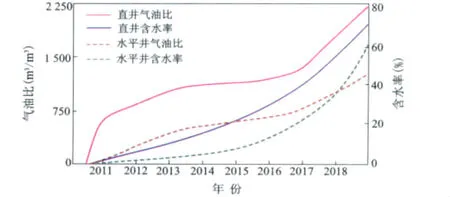

3.2 水平井与定向直井开发大气顶窄油环油藏的效果对比

考虑到水平井初期产能一般为定向直井的2~3倍,于是利用ECLIPSE软件分别模拟1口水平井和2口定向直井以同样的开采速度开采。计算结果表明,开发初期直井生产压差为2 MPa,而水平井生产压差为0.5 MPa。不同井型开采时的气油比、含水率随时间变化曲线见图3,可以看出水平井开发气油比及含水率上升速度均比直井要缓慢的多,表明水平井在开发气顶底水油藏时对抑制油井的气窜、水锥效果比定向直井有更大的优势。此外,模拟时间为25年时水平井的采出程度为19.53%,对应直井的采出程度仅为14.46%。因此,同等情况下水平井的开发效果要好于直井。

图3 锦州25-1南油田E s3-I油藏不同井型开采时气油比与含水率随时间变化曲线

4 水平井开发设计

4.1 水平段延伸方向确定

主要考虑了两种延伸方向:①顺层延伸钻进,即水平段沿着构造长轴方向在某一厚度较大的单层内顺层钻进;②穿多层延伸。油环储层在垂向上分为4个小层,各小层之间物性夹层比较发育,沿垂直构造长轴方向且平行气、油界面穿层钻进,这样可控制更多的油层。模拟结果表明,水平井穿多层延伸有较好的开采效果,采出程度比顺层延伸钻进提高了4.8%,且能最大程度地动用各小层储量及增大泄油面积,同时降低了气顶气及边底水的锥进速度。

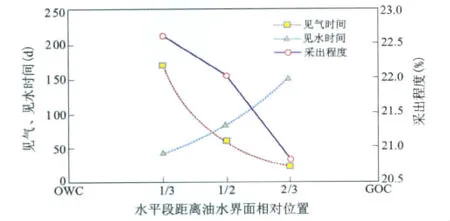

4.2 水平段纵向位置优选

在开发井网及油环采油速度既定条件下,设计了水平井水平段垂向位置距离油水界面1/3、1/2及2/3处等3套方案,预测了25年[8-10]的开发指标。模拟结果(图4)表明:水平段距气油界面越近,见气越早,气窜严重影响水平井产能,油环油的采出程度较低;水平段距油水界面越近,见水亦越早,油井无水采油期相对较短,但能最大程度地延缓油井气窜。针对大气顶弱边水油藏而言,单井开发过程中出现的油、气锥进现象主要表现以气锥为主,相对于底水油藏水平井开发的水锥现象,大气顶弱边水油藏中水锥对气锥现象起到了一定程度的延缓作用,且随水平段垂向位置越靠近最佳位置,延缓作用越明显。同时,模拟结果表明水平段垂向位置距油水界面为1/3、1/2、2/3 处 的 采 出 程 度 分 别 为 22.67%、21.95%和20.81%。综合考虑,最终水平井垂向位置设计为距油水界面1/3处。

图4 锦州25-1南油田E s3-I油藏水平井水平段纵向不同位置见气与见水时间及采出程度的对比

4.3 水平段长度确定

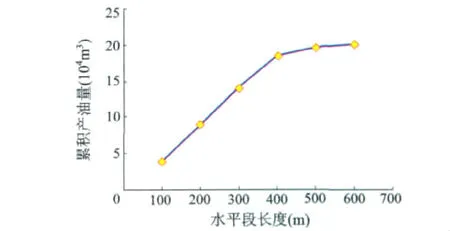

为了研究水平段长度对开发效果的影响,设计了100、200、300、400、500、600 m 共6种长度水平段。在此基础上,使用ECLIPSE多段井(MSW)模块来模拟水平井摩阻,预测了不同水平段长度下单井的见气时间、含水变化规律以及最终累积产油量等开发指标,最终优选出最佳水平段长度。模拟结果(图5)表明,随着水平段长度的增加,油田最终采出程度增加,但达到一定程度后最终采收率增加幅度逐渐减小或不再增加。考虑到砂体的范围、形态,井位的方向、位置,以及风险的规避,建议E s3-I油藏采用水平段长度为400 m。

图5 锦州25-1南油田E s3-Ⅰ油藏不同水平段长度与累积产油量关系

4.4 合理采油速度优选

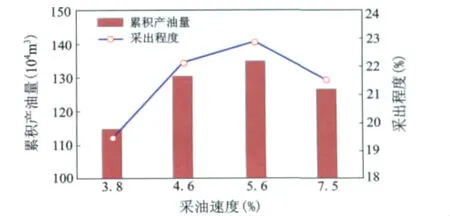

在水平段长度及最佳垂向位置确定基础上,设计了3.8%、4.6%、5.6%、7.5%共4种不同采油速度方案进行对比研究,油井定生产压差生产,限制单井最大产液量、最低井底流压,生产年限为25年。

模拟结果(图6)显示,生产初期合理提高采油速度,累积产油量也相应增大,但当采油速度大于5.6%时,累积产油量和采出程度均降低。分析原因在于随着采油速度的提高,地层能量消耗不断加剧,地层压力递减迅速,导致地层脱气及气窜现象严重。

图6 锦州25-1南油田E s3-I油藏不同采油速度下累积产油量及采出程度曲线

采油速度为5.6%时,生产时间为5、10、15年的采出程度占生产时间为25年的采出程度的比例分别为62%、82%、94%,可见在合理采油速度范围内生产可实现海上油田的高速高效开发,并及早回收成本。

4.5 油环开发方式优选

气顶油藏开发的关键是防止油气互窜,若气顶气窜入油区,油井产量将大幅下降,严重时只出气不出油,影响稳产;若油环中原油流入气顶,将损失部分储量。考虑到海上油田的特殊性,这里针对油环开发方式,主要探讨了油田开发初期合理利用气顶边水天然能量生产及早期3口边外注水井保持地层能量两种开发模式的方案对比。

模拟结果表明,衰竭开发油环与早期边外注水开发在生产时间为25年的采收率分别为22.6%与23.5%。由此可见,单纯的边外注水开发模式不适用于气顶油藏开发,其经济效益较差,原因主要有两点:一是常规注水模式在地层亏空大的情况下,过窄的油环加上较大的气水流度比易使得注入水附带驱动部分原油越过过窄的油环窜入气顶(图7),严重损失了资源;二是油环窄、储层非均质性较强,常规注水难以形成有效的注采井网,注水受效不均匀,注水利用效果差,井间剩余油富集。

图7 锦州25-1南油田E s3-I油藏油环注水开发前后含油饱和度分布效果图

5 应用效果评价

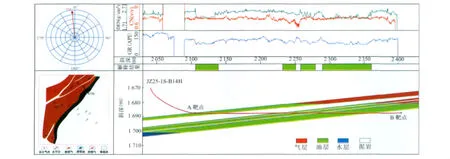

在深化地质研究和水平井优化设计的基础上,E s3-I油藏目前已在油环中下部完钻4口水平井,各井开发参数见表2。以其中的典型水平井B14H为例进行应用效果评价,该井实钻水平段长度为320 m,相关研究论证水平段纵向位置距油水界面12 m为宜,而该井在实钻过程中,因着陆点构造认识与钻前有微小的差异,最终实钻水平段纵向位置距油水界面14 m(图8)。

B14H井投产600天以来,生产情况良好,截止目前,累积产油6.6×104m3,累积产气0.060 5×108m3;该井目前日产油量为75 m3,日产气量为1.78×104m3,生产气油比234 m3/m3,综合含水12%。此外,该井无气窜采油期近390天,说明使用水平井开采对抑制气顶取得了很好的效果,达到了预期目的。

表2 锦州25-1南油田E s3-I油藏油环投产4口生产井开发参数

图8 锦州25-1南油田E s3-I油藏水平井JZ25-1S-B14H井眼轨迹与地层关系测井解释结果

6 结论

(1)在全面优化水平井参数的基础上,利用水平井开发具有大气顶窄油环及弱边水等特点的复杂油气藏在实际生产中是可行的。对于同一气顶底水油藏,水平井开发在对抑制油井的气窜、水锥效果方面比定向直井有较大优势,它为解决提高单井产量、提高油藏采收率开辟了一条有效的途径。

(2)锦州25-1南油田E s3-Ⅰ油藏数值模拟研究表明,水平井以穿多层方式部署,水平段长度为400m左右,水平段垂向位置距油水界面1/3处,这种设计有利于抑制气顶气过早气窜,有效缓解了海上平台处理气、液量的压力。此外,在充分利用气顶天然能量的基础上,采取在合理范围内的速度开采能够取得最高的采出程度。实施水平井开发后的实际生产动态表明,采用平行与气油界面的穿层钻水平井开采的确可以有效控制气窜、水锥,提高油环油采收率。

[1] 张建军,赵宇渊,张南军,等.不同类型油藏水平井开发适应性分析[J].石油钻采工艺,2009,31(6):9-12.

[2] 张云.水平井在凝析气窜开发中的适应性分析[J].天然气工业,2010,30(8):1-4.

[3] 宋衍,傅秀娟,范海亮.带气顶裂缝性碳酸盐油藏开发特征及技术政策[J].石油勘探与开发,2009,36(6):756-761.

[4] 胡文瑞.水平井油藏工程设计[M].北京:石油工业出版社,2008.

[5] 周贤文.低渗透薄层水平井开发研究[D].北京:中国地质大学,2009.

[6] 张勇,杜志敏,郭肖,等.底水凝析气藏薄油环开采数值模拟方法研究[J].石油学报,2009,30(1):88-91.

[7] JOSHI S D.Horizontal well technology[M].Tulsa:Penn Well,1991.

[8] 王军,杨广林,谷维成.利用水平井开发云2块边底水油藏[J].断块油气田,2003,10(3):61-63.

[9] 吕爱民,姚军.气顶油藏水平井最优垂向位置研究[J].石油钻采工艺,2007,29(1):98-102.

[10] 伍增贵,孙新民.气顶底水油藏水平井双向脊进研究[J].新疆石油地质,2008,29(5):622-624.