基于风险预控的矿山安全监控系统研究

2011-01-22陆愈实

陈 宁,陆愈实

(中国地质大学(武汉) 工程学院,湖北 武汉 430074)

随着矿山开采强度的增加和开采环境的渐趋恶劣,各种安全事故和隐患也呈现出多样性和不确定性,加大了安全管理的难度,对传统的“亡羊补牢”式的安全管理模式提出了新的挑战。为了提高矿山安全管理手段,提升安全管理的技术水平,必须建立一套矿山安全管理的自动化信息系统,它集安全监测、监控和生产信息管理、安全监督管理于一体,对矿山采掘、提升、地压、通风、排水、采空区、尾矿库等重点区域可能存在的风险进行实时的动态监控,形成数字矿山的管理模式。数字矿山的建立融合了安全仿真、三维建模、电子通讯、自动化、计算机等技术,地表信息管理系统、各生产环节子系统、井下环境监控子系统及监测预警与调度指挥等系统通过工业以太网和自动化平台软件整合、实现风险管控的一体化。

本文以风险预控为系统建立的出发点,力争从源头遏制事故的发生,变“事后管理”为“事前预控”,对矿山生产或生活中存在的危险源进行辨识、风险评价、危险源监测、风险预警,建立全面系统的自动化监控系统,从而防止事故的发生,不断更新管理经验、修正管理漏洞、优化管理质量,实现矿山企业的长效安全。

1 风险预控管理

1.1 风险预控管理的内涵

基于风险预控的煤矿安全管理是一种过程管理,其理论基础是海因里希的“冰山理论”[1]。海因利希统计研究了事故发生频率与事故后果严重度之间的关系,提出了1∶29∶300法则,又称海因利希法则,也是大家日常所讲的冰山原理。这一法则分析了事故所造成的人身伤害程度与事故发生次数之间的关系,揭示了事故发生的规律性,其中1代表伤亡事故,29代表轻伤障碍,300代表未遂和异常,即严重人身伤害的事故次数总是远少于轻微伤害事故次数,轻微伤害事故次数又远少于无伤害事故(即未遂事故或称事件)次数。“冰山理论”显示,事故就像浮在水面上的冰山,一个严重事故暴露出来,必定有大量的不安全隐患掩盖其下。抓安全生产犹如破解“冰山理论”,控制事故首先应控制安全风险、未遂事故。如果把水面下的不安全风险排除掉,事故自然就少了。

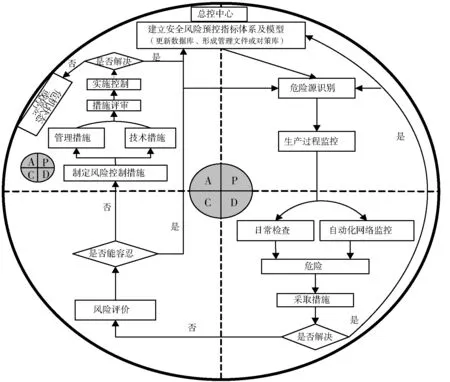

对危险源的识别、日常监测监控、预控中心对信息的处理、风险控制的措施制定以及对风险控制措施的评审和实施这五个部分,构成了矿山风险预控管理的全过程。在事故发生前,对可能导致危险的危险源进行识别,判断危险源产生危险的概率和风险大小,对危险源进行实时监测、预控和预警的同时,积极削弱和消除危险源,避免矿山事故的发生。同时矿山风险预控管理也是一种闭环管理模式,通过对煤矿安全管理的漏洞进行全程跟踪和及时修补,以及根据生产子系统采取不同的管控措施,对危险源进行实时预警,若发现问题,在最短时间内有效切断事故因果链,降低煤炭生产安全的风险,从源头上根除重大安全事故发生。

1.2 风险预控的过程

矿山风险预控管理是要在矿山动态储量管理、资源评价、采矿生产设计、采掘生产计划、矿山建设与改扩建等安全生命周期中,对存在的危险源和安全风险进行预先的甄别、评价分析,继而采取有效措施,消除、减少、控制风险。对危险源进行监测、监控和预警,最后减弱或消除危险源,杜绝事故发生。矿山安全风险预控的过程是一种闭环的管理[2](图1),是通过循环往复的不断修补安全管理的漏洞以及人的不安全行为、物的不安全状态,从而实现矿山生产的长效安全。不同的矿山风险预控过程可以根据其特点灵活变动,但通常可以包括以下五个部分:

1.2.1 危险源识别

危险源覆盖矿山生产的全过程,是能量、危险物质集中的核心,也是导致事故发生的起因。危险源识别是矿山安全风险预控的前提和基础,危险源是否得到全面、准确、有效的识别直接关系到风险管控的成效。因此,必须在矿山生产过程的各个环节、所有生产活动区域和设施的各个方面进行危险源的识别和全面控制,并要求全员参与,综合运用检查(SCL)、危险可操作性研究(HAZOP)、事件树(ETA)、事故树(FTA)等技术方法准确、全面的掌握生产系统中存在的各种危险源。

图1 矿山安全风险预控管理过程图

1.2.2 生产过程监控

生产过程监控主要包括日常检查和自动化网络监测两部分。日常检查是由矿山生产的各个环节部门配合安全检查部门完成,主要是不定期的对日常生产活动进行全面检查,判别危险源是否出现及是否产生新的危险源,根据企业相关规定和对策库资料,采取相应措施遏制事故产生,并将采取的措施和过程上报风险总控中心,形成对策库和管理文件,为安全管理工作提供支持。

网络监测主要是指通过在井下安装监测系统,对井下瓦斯,CO等有害气体的变化;对机电设备状态、井下人员跟踪定位与机车位置;对人的不安全行为,如对“三违”等问题;对重点工作区域、地压、通风、排水、温度、尾矿库等重大危险源进行实时监测、分析与预警, 达到事前预防,提前控制。

1.2.3 总控中心信息处理

总控中心是矿山风险预控的核心部门,它负责风险预控工作的中长期规划和日常管理工作及控制措施的执行,是受企业最高管理层的直接领导。总控中心的人员配备主要包括:企业主要领导,负责风险预控日常管理的技术骨干;负责执行风险控制措施的基层领导及技术人员;负责安全技术保障的总工程师;负责安全监督监察的安全管理人员。

总控中心工作人员通过对收集的检查、监测信息,采取相应的措施消除或者降低危害,对没有解决的危害和新出现的危险源进行安全分析和评价,目前,用于不同特点、适用条件和应用范围的风险分析预测方法很多,按其特性可分为定性分析和定量预测。预测分析常用方法具体有:安全检查表、事故树分析、事件树分析、危险度评价法、危险预分析、故障类型和影响分析、模糊数学综合评价法、火灾、爆炸危险指数评价法、单元危害指数快速排序法。

通常我们将违反国家法律法规和技术规范的及有明确操作规程要求的视为不可容忍,将多次反复出现的事故视为不可容忍,危及人员、设备安全导致停产的视为不可容忍。根据企业制定的风险等级标准,对不可容忍的风险及时预警并采取风险控制措施,对可容忍的风险继续日常检查、监测。

1.2.4 制定风险控制措施

经过总控中心认定为不可容忍的风险,应该进行系统的综合分析,找出原因,对症下药,以消除危害、降低风险为根本出发点,制定控制措施的规划方案,并召集安全管理技术人员或者聘请专家进行可行性论证以确定其风险,科学划分安全等级,例如影响企业继续生产的不可容忍风险、科室级不可容忍风险以及社会国家级的不可容忍风险等,并列举容忍清单,并根据措施要求实施控制和改进。矿山企业对于不可容忍的风险采取的措施主要分为两大类:一类是通过整改、新建、改建等消除或采取直接的技术措施解除风险;另一类是通过修改作业规范、采矿设计、开采流程和标准,并制定相应的监控管理措施、落实应急管理预案,通过人员培训和应急演练建立安全生产的长效机制,从而达到风险控制的目的。

1.2.5 风险控制措施的评审和实施

从两个方面可以对风险控制措施进行评审,即对原有风险控制措施进行评审和对打算采用的风险控制措施进行评审。新的风险控制措施计划在批准发布和实施前,应由预控中心组织的相关人员,对风险控制措施的可行性和充分性进行专业的评估和论证。相关的责任部门和岗位人员,在实施风险控制措施前,应进行专业、系统的培训和学习,以确保其理解、掌握和准确实施控制措施,预控中心应对风险控制措施实施的全过程跟踪监督,同时有效评估实施结果。结果达到要求的,应予以标准化,巩固成果;结果未能达到要求的,应对风险控制措施进行审查,制定新的措施并保证实施。

2 系统建立

2.1 系统组成

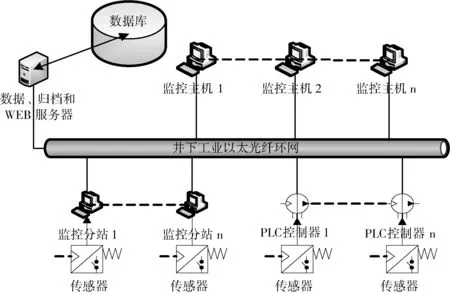

基于风险预控的矿山安全监控系统以成熟的工业以太网和现场总线模式构建,主要由地面网络核心交换机、矿用网络交换机、各子系统监控主机、操作站、数据归档服务器、WEB服务器、防火墙及路由器、UPS电源、打印机、各种监控系统分站、各种PLC控制箱、各种传感器、控制执行器、网关、各种监控软件和综合监控信息集成软件等组成[3]。

整个监控系统分为井上监控部分和井下监控部分,井上监控部分网络采用100/1000M工业以太网将地面各个监控设备连接起来,再通过防火墙与管理信息系统连接起来。井下采用100/1000M矿井防爆以太网将各个监控设备连接起来。

基于风险预控的矿山安全监控系统是在事故理论、预警预控理论的指导下对矿山生产各职能部门、人员、设备等的实时监测并随时掌握信息进行识别和处理,避免安全事故的产生。整个系统有地面各个子系统监控主机分别对井下个监控分站和PLC控制箱等设备层进行初始化参数设置预置,将监控分站或控制器的端口配置、各端口的传感器超限值及控制通道等参数下传至各分或控制器存储,各分站或控制器采集的传感器数据首先进行数据预处理,并根据地面对应监控主机定义设置的参数进行相应的控制。有监控主机对监测数据进行分析、处理、存储、显示、控制、查询、打印等操作。并通过数据采集服务器、归档服务器以及先进的OPC、DDE等技术与煤矿综合监控系统集成软件实现数据实时交互和整合,并通过WEB服务器进行网上发布,实现网上监控数据的实时共享

监控系统软件部分内容较多,功能复杂。因此采用.NET技术,采用面向对象的可视化编程根据VC2003开发平台,数据库为SQL SEVER2000/2005,服务器操作系统为WINDOWS2000/2003,网络通讯采用SOKET2.0,动态网页利用ASP、ACTIVEX、JAVA等开发工具。采用多线程并行通讯技术、异步通讯技术和重叠I/O处理技术等,WEB SERVICE采用三层架构。监控系统信息流程如图2所示。

图2 监控系统信息流程图

2.2 系统主要构架

不同矿山针对其安全管理、生产的不同侧重点,通过三维可视化平台实时采集、分析、管理矿山安全井下的人员、设备、机车、通风、排水、防火、提升、供电尾矿库和有害气体等重点过程及区域的监控数据,及时反应到信息总控平台,研究分析人员经过辨识、评价采取相应的措施,消除或降低事故的发生。井下监控系统以泄漏通讯技术和计算机网络为纽带,融合了虚拟仿、三维空间分析、GIS、数据挖掘等技术手段,实现安全监督管理、预警预报、人员培训与应急演练等,形成一个集各种管理、监测于一体的集成系统,系统主要包含以下几个子系统[4]:

1)地质测量空间数据库。为风险预控提供空间数据支持,需要建立专用的地质空间数据库,实现地质资料管理、矿山开采设计图的编辑与输出、井下钻孔、测量资料、工作面设计与管理的查询和统计。

2)瓦斯地质动态分析系统。该系统通过对瓦斯赋存、地质构造、保护层开采效果、煤柱影响区、采掘影响、抽放效果等信息动态分析、评价,实现瓦斯地质信息图及相关瓦斯参数的动态绘制,动态区域预测等功能,区域预测结果直接作为预警系统基础数据,完成工作面采掘环境危险性评价。

3)该系统主要包括对采矿掘进、回采生产的报表管理,用于管理生产、技术部门的额日常工作,自动生成掘进的决策的数据,并采矿进度子自动延伸至巷道,实施空间位置信息的统计,完成相关预警指标的建立。

4)矿山井下的泄露电缆通讯系统,具有无限覆盖地下任何工作场所的优点,能对矿山音、视频和生产监测监控实时数据进行三网合一的共缆共享,使地下移动通信能时刻保持畅通。该系统以目前世界上最大的带宽为支撑,支持多通道、多方同时的音像和数据传递;同时,它提供远程、本地的监测监控和自我诊断功能,能及时发现任何问题点并能快速有效进行自我修复和维修,因此特别适合井下复杂、危险状况的维护。

5)尾矿库监测预警系统,对尾矿库水位、浸润线、干滩高度和坝体位移进行实时监测预警,用于尾矿坝隐患自动监测预警和生产防汛指导决策,保障尾矿库正常生产运行和汛期调洪科学指导。矿山对主要工作场所和区域进行远程视频监控,实时监控生产过程和重点区域,防止违章违纪,进行安全痕迹管理。

6)突出预警管理平台。该系统通过对子部门上传的基础数据和监控检测的动态数据进行分析和指标运算,以预警规则库数据作为参照,以此判断出工作面采掘过程中可能出现的危险性情况,并计算出危险性状况可能发展的趋势和程度,危险性趋势按照程度高低分为绿色、橙色和红色三级,危险性信息将通过局域网、手机、互联网等多种方式发布,起到预警作用。

3 应用实例

1)基于风险预控的矿山安全监控系统在宜昌瓦屋磷矿的实际运用看,效果明显,对矿山生产决策、安全预警预控、管理手段和水平都有明显提高。通过监控系统及时排除了采矿过程中的一些安全隐患。

2)以计算机系统为载体[5],通过日常检查和网络监测对各种动态安全信息(采掘、矿压、通风、排水、爆破、供电等)实施综合分析,并将数据资料上报到总控中心,实现了事前预控,超前预警,建立了针对日常安全检查和事故应对的对策库,积累了丰富的管理经验。

3)通过对预控结果实时统计分析,得到了各工作面突出影响因素 ( 地质、日常预测、采掘影响、溃沙溃、防突措施) 比例分配图,为制定防突措施提供依据; 划分出突出危险性较大区域,对邻近工作面防突工作的开展具有参考意义。

4 结语

通过建立基于风险预控的矿山安全监控系统,可以有效的指导矿山安全管理工作、使矿山安全管理由静态转化为动态、化被动为主动,实现了安全管控的超前性、有效性。本文在风险预控管理理论的基础上,阐述了矿山安全风险预控的技术过程,以计算机为载体分析了构建软件系统的硬件要求及技术支持,研究了系统的构架,针对瓦屋磷矿进行实证研究,取得了一定成效,对行业其他矿山安全预控管理具有借鉴意义。

[1] 罗云.安全科学安全管理学[M]. 北京:中国科学文化音像出版社,2007.

[2] 李位民,吴向前.煤矿安全预控之道[M].徐州:中国矿业大学出版社, 2009.

[3] 古德生,李夕兵.现代金属矿床开采科学技术[M].北京:冶金工业出版社, 2006.

[4] 孙继平,田子健.煤矿安全检测仪器与监控系统[M].北京:煤炭工业出版社,2008.

[5] 兰泽全,李其中,徐景德.虚拟现实技术在煤矿安全中应用的现状及分析[J].煤炭科学技术, 2006,34(11):56-59.