基于成本理念的琥乙红霉素生产工艺改进及工程化研究

2011-01-16徐前王英杰臧恒昌

徐前 王英杰 臧恒昌

(山东大学药学院 济南 250012)

基于成本理念的琥乙红霉素生产工艺改进及工程化研究

徐前 王英杰 臧恒昌

(山东大学药学院 济南 250012)

基于成本理念对琥乙红霉素原料药现有生产工艺作研究分析,主要通过对琥乙红霉素脱硫工序的研究,以获得最佳工艺条件,达到保证产品质量,降低生产成本,提高经济效益,并减少废水排放等目的。

成本理念 琥乙红霉素 最佳工艺

琥乙红霉素属大环内酯类抗生素,分子式:分子量862.07,英文名Erythromycin Ethylsuccinate,为红霉素的琥珀酸乙酯。抗菌谱广、用药面宽,适用于各种炎症,尤其适用于青霉素类和头孢类过敏及耐药患者。疗效确切、作用迅速,特别是对由军团菌、支原体、衣原体等非典型病原体引起的上呼吸道感染效果非常显著。质量可靠,在胃酸中稳定,胃肠道副作用小,使用安全。

琥乙红霉素是以红霉素为代表的大环内酯类,是一类分子中含有内酯结构的大环而得名的抗生素。红霉索类抗生素新品种基本上以红霉素为原料经化学半合成法制得。其中琥乙红霉素普遍使用的合成方法-是直接用硫氰酸红霉素与琥珀酸单乙酯酰氯反应合成。基于成本理念,本文主要通过对琥乙红霉素脱硫工序进行优化研究,以获得最佳工艺条件,达到保证产品质量,降低生产成本,并减少废水排放等目的。

1 实验室研究

1.1 试剂与仪器

试剂:硫氰酸红霉素(C37H67NO13.HSCN,分子量:793.02),碳酸钾(分子量138.21),磷酸氢二钾(K2HPO4,分子量136.09),琥珀酸单乙酯酰氯,四氢呋喃。仪器:RPP-40-25型水冲真空泵、XJ101-1电热恒温干燥箱、89HW-1电热搅拌器、WSZ-133-65电热恒温水浴锅、D60-15套式加热器。玻璃仪器:三口烧瓶、锥形瓶、抽滤瓶、漏斗、温度计、量筒、分液漏斗。分析仪器:紫外可见分光光度计、气相色谱仪、抗生素效价测量仪、分析天平、红外光谱仪、高效液相色谱仪。

1.2 反应机理

琥乙红霉素在合成过程中以硫氰酸红霉素为起始原料,经过脱硫、酰化得到琥乙红霉素的粗品,主要反应机理为:(1)脱硫反应:C37H67NO13·HSCN+K+→C37H67NO13+KSCN;(2)酰化反应:C37H67NO13+C6H9ClO3→ C43H75NO16+HC1。

1.3 脱硫工艺的研究

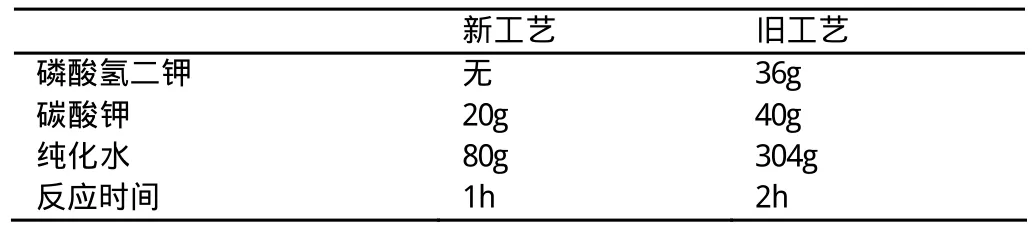

(1)现有生产工艺:使用磷酸氢二钾、碳酸钾为脱硫剂,具体工艺为:65g硫氰酸红霉素溶于180g四氢呋喃溶剂中,加入150g磷酸氢二钾溶液(18g磷酸氢二钾溶于132g纯化水中),升温至40℃保温反应30min,加入40g碳酸钾溶液(20g碳酸钾溶于20g纯化水中),继续在40℃保温反应30min;静置分层,分去水层;在有机层加入150g磷酸氢二钾溶液(18g磷酸氢二钾溶于132g纯化水中),升温至40℃保温反应30min,加入40g碳酸钾溶液(20g碳酸钾溶于20g纯化水中),继续在40℃保温反应30min;静置分层,分去水层;有机层进入下一步进行酰化反应。(2)改进工艺:通过对以上反应过程的分析,结合相关资料,查阅有关文献,认为可以对脱硫反应进行改进。通过对反应机理的研究,以及结合实验室多种方案的试验,得出较好的生产工艺,具体反应过程如下:65g硫氰酸红霉素溶于180g四氢呋喃溶剂中,加入100g碳酸钾溶液(20g碳酸钾溶于80g纯化水中),升温至40℃保温反应30min;静置分层,分去水层;在有机层加入100g碳酸钾溶液(20g碳酸钾溶于80g纯化水中),升温至40℃保温反应30min,静置分层,水层可在下一次反应中套用;有机层进入下一步进行酰化反应。我们在2010年在实验室对新旧工艺进行了对比试验,为了试验的对比性所使用的硫氰酸红霉素、四氢呋喃为同一厂家、同一批号。

表1 新旧脱硫工艺对比

表2 新旧工艺产品分析

2 结果与讨论(表1、2)

(1)钾盐对反应的影响:在反应过程中,加入磷酸氢二钾主要作为缓冲剂,调节反应体系的pH值,控制pH值在7~8.5之间,碳酸钾作为脱硫剂,在反应过程中脱去硫氰酸,通过研究可以看出一定浓度的碳酸钾既可以作为缓冲剂又可以作为脱硫剂,保持体系的稳定,又可以使反应顺利的进行。(2)时间对反应的影响:红霉素在水溶液中不稳定,容易分解,时间过短,反应不完全,时间过长,又容易分解,造成收率下降,同时由于红霉素含有内酯和缩酮的结构,也有多个羟基,容易水解并增加副反应,杂质增加,造成后续的结晶分离难度增加。所以应控制一个合理的反应时间。

3 结语

通过以上实验室数据研究可以看出,在脱硫反应过程中,在不使用磷酸氢二钾的情况下,通过对碳酸钾浓度的调整,不仅减少纯化水的用量,而且还缩短了反应时间,并可以生产出合格的琥乙红霉素产品。

[1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[S].北京:中国医药科技出版社,2010:911.

[2]俞森洋.红霉素抗生素的新用途[J].世界医学杂志,2001,5(2):64~65.

[3]江以帆.大环内酯类抗生素发展状况(一)[J].化学医药工业信息,1996,12(3):1~4.

TQ465

A

1674-0742(2011)11(c)-0078-01

2011-10-13