辽河油田曙一区杜84块超稠油油藏水平井热采开发技术研究

2011-01-16于天忠张建国叶双江周元龙支印民

于天忠,张建国,叶双江,黄 博,周元龙,支印民

(1.中国石油大学(北京)石油工程教育部重点实验室;2.中国石油辽河油田分公司;3.中国石化集团国际石油勘探开发有限公司;4.中国石化石油勘探开发研究院)

0 引言

辽河油田曙一区杜84块超稠油油藏探明含油面积6.2 km2,石油地质储量 3 661×104t,埋深550~1 150 m,属中深层超稠油油藏[1]。储层物性具中—高孔、高—特高渗特征。油层平面上连片分布,产状以中厚—厚层、块状为主。原始地层温度为38℃,原始地层压力为7.4 MPa。油品性质具有“三高一低”的特点,即原油密度高(20℃原油密度为1.001 g/cm3)、原油黏度高(50℃时原油黏度为16.8×104mPa·s)、原油凝固点高(平均在 25 ℃ 以上)、含蜡量低(平均在2%左右),属超稠油油藏。理论研究和实际生产效果表明,以水平井开采超稠油具有明显的优势:水平井可以大井段钻开油层,大幅度增加重力泄油面积,能在较低的油藏渗流速度下达到较高的油井产量,利于高速开发;水平段生产压差较小,可以有效防止底水锥进,并减缓地层出砂;水平井生产井段长,泄油面积大,适于超稠油开发[2-6]。针对杜84块超稠油油藏笔者开展了水平井部署方式优化研究、优化注采参数研究及吞吐后开展SAGD提高采收率技术研究,并已经在现场进行实施,取得显著效果。

1 超稠油水平井部署方式研究

超稠油水平井的合理部署在一定程度上可以解决油藏纵向、层间矛盾,弱化层内矛盾,缓解流体矛盾。根据杜84块油藏条件,应用油藏数值模拟,笔者对超稠油油藏吞吐水平井部署进行优化研究,以指导该块水平井的部署与实施。

1.1 油层厚度确定

油层厚度是影响水平井产能的一个非常重要的因素。此次研究对不同单层厚度下水平井的蒸汽吞吐生产动态进行了模拟,模拟的厚度分别为3 m,5 m,10 m,15 m,20 m,30 m 和 40 m。 模拟结果表明,随着厚度的增加,吞吐周期数增加,生产时间延长,累积油汽比增高,累积产油量也逐渐增大(图1),但厚度大于20 m后增幅明显减缓。由简单的经济评估可知,当油层厚度大于4 m时,吞吐生产才有效益,而油层厚度大于20 m之后,依靠吞吐开采采收率降低,不利于油藏的充分动用,需要依靠其他手段来进一步提高采收率。

图1 不同油层厚度累积产油量变化曲线Fig.1 Cumulative oil production under different reservoir thickness

1.2 方向优选

从油藏地质因素的角度考虑,水平段方向最好垂直于砂体延伸方向、最大水平渗透率方向、垂直裂缝带延伸方向及边水侵入方向。考虑到杜84块地应力方向主要是北西—南东向,水平井部署应该垂直于地层主应力方向,以北东—南西向为优,即平行于构造线方向。此次研究模拟了2种水平井加密部署方位:北东—南西向,距直井35 m;东—西向,距直井25 m。水平井段长度为350 m时,模拟结果表明北东—南西向布井效果较好。分析其原因,一方面是因为北东—南西向布井单井控制面积大,供油范围广;另一方面是该方向剩余油较多。因此,推荐加密水平井的方位为北东—南西向。

1.3 井距确定

在水平井段长度相同的条件下,应用数值模拟方法对杜84块水平井合理井距进行了研究,包括50 m,70 m,100 m,150 m 等 4 种井距方案,结果见表1。

表1 不同井距条件下水平井开发指标预测Table 1 Predicted development index of horizontalwell under different well spacing

从采收率指标看,50 m井距采收率最高,为23.4%;70 m井距采收率次之,为20.9%;100 m和150 m井距采收率较低,分别为15.3%和10.2%。从产油量指标看,随井距增加产油量增加,当井距大于70 m时产油量增幅减小。从加热半径看,水平井蒸汽吞吐阶段最大加热半径与直井相近,为30 m左右。综合上述3项指标,确定杜84块水平井蒸汽吞吐的合理井距为70 m。

1.4 水平井段长度优选

水平井段的长度决定了其与油层的接触面积,水平井段越长,油井与油层的接触面积越大。在给定注汽速度350 t/d、井底蒸汽干度50%、注汽温度300℃、注汽强度15 t/m的条件下,模拟了水平井段长度分别为 200 m,250 m,300 m,350 m,400 m,450 m,500 m时的开采效果。模拟结果表明,水平井段长度对累积产油量影响很大。从图2可以看出,随着水平井段长度的增加,累积产油量逐渐升高,当水平井段超过400 m后,累积产油量增加幅度明显减小,而净产油量反而降低。这是因为,水平井段越长,需要注入的蒸汽量就越大,由于井筒的热损失使有效加热油层的热量降低,造成单位蒸汽量获得的采油量(油汽比)也降低,而要获得相同的采油量就需要以更多的蒸汽量来换取。因此,根据模拟研究结果,从水平井产量和经济效益两方面分析,建议水平井段长度在300~400 m为宜。

图2 水平井段长度对吞吐效果的影响Fig.2 Effect of horizontal well length on cyclic steam stimulation

1.5 水平井段在油层中的位置

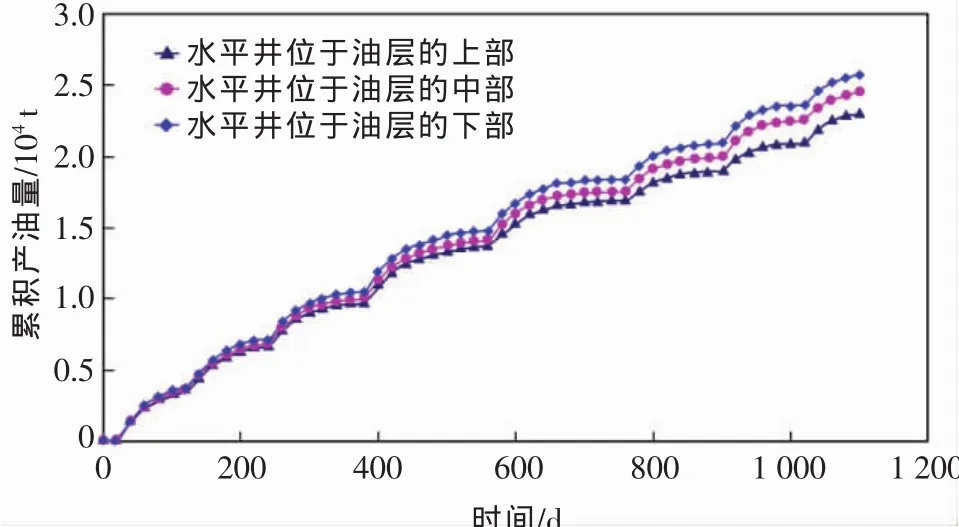

在一个较厚的连续油层中,水平井在油层中处于什么位置对蒸汽吞吐生产较为有利,需要进行模拟研究。以目前该块油层厚度为9.2 m为基础,模拟了以下3种位置:①水平井在油层的上部,距离顶部2 m;②水平井在油层的中部;③水平井在油层的下部,距离底部2 m。

模拟结果表明(图3),水平段所处的位置对蒸汽吞吐生产动态有较大的影响。水平井在油层下部时,由于蒸汽的超覆和原油的重力作用,增加了蒸汽在油层中的波及体积;此外,加热后可流动的原油在平面压差及垂向重力的双重作用下泄流到井筒,动用的油层厚度相应增加,从而提高了产油量和原油采收率。

图3 不同水平井垂向位置产油变化曲线Fig.3 Cumulative oil production at different vertical position of horizontal well

2 水平井吞吐注采参数优化

超稠油水平井吞吐效果的好坏,不仅取决于油藏条件、水平井部署设计,还取决于注采参数的合理性。

2.1 周期注汽量优化

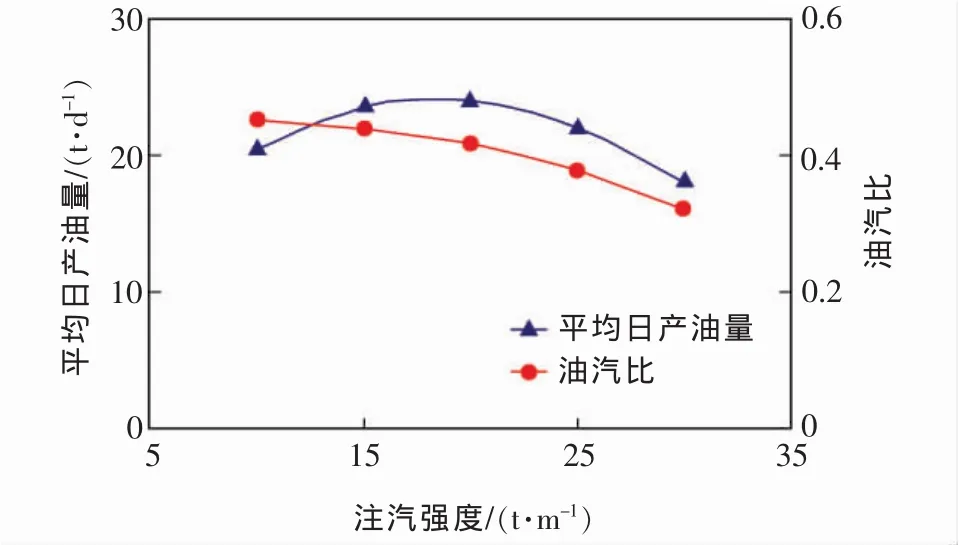

对一个特定的油藏,在已有的油藏地质特征和原油物性条件下,周期注汽量直接影响蒸汽吞吐开采的效果。图4是水平井第一周期的注汽强度(单位油层厚度的注汽量)优选结果。从产油指标看,随着注汽强度增加,平均日产油量增加;当注汽强度大于15 t/m时,增幅变缓;当注汽强度为20 t/m时,平均日产油量达到最大,即24 t/d;当注汽强度再增加,平均日产油量则开始下降。从油汽比指标看,注汽强度为10 t/m时,油汽比最大,为0.45;当注汽强度再增加,油汽比则开始下降。通过对油汽比、平均日产油量等指标的综合分析,水平井蒸汽吞吐第一周期的注汽强度最佳值为15~20 t/m,即第一周期的注汽量为5 250~7 000 t。

图4 不同注汽强度下开发指标变化规律Fig.4 Development index under different steam injection intensity

2.2 注汽速度

模拟了注汽速度分别为200 t/d,250 t/d,300 t/d,350 t/d,400 t/d条件下的吞吐效果。从表2可以看出,随着注汽速度的增加,采油量和油汽比均增大。因此,建议在不超过油层破裂压力及油层吸汽能力允许的情况下,尽量提高注汽速度,确保较高干度的蒸汽进入油层,提高蒸汽吞吐的开发效果。针对该区块水平井的吞吐现状及现场实施情况,推荐注汽速度为350~400 t/d。

表2 注汽速度对水平井蒸汽吞吐效果的影响Table 2 Effect of steam injection velocity oncyclic steam stimulation

2.3 注汽干度优化

不同干度的蒸汽所携带的热焓不同,干度越高,热焓越大。在井口蒸汽性质一定的条件下,注入蒸汽的干度越高,井底蒸汽干度就越高,进入油层的热量也越多,吞吐效果越好(图5)。模拟结果表明,随着蒸汽干度增加,蒸汽吞吐采油量、油汽比也逐渐增大。当蒸汽干度为50%时,周期产油量的增幅最大,油汽比也有较大提高;而蒸汽干度大于50%后,周期产油量的增幅明显减缓。因此,水平井入口端蒸汽干度应大于50%,并且在工艺技术允许的条件下应尽量提高蒸汽干度,以改善吞吐开发效果。

图5 不同蒸汽干度条件下开发指标变化规律Fig.5 Development index under different steam quality

3 水平井吞吐后期提高采收率技术研究

虽然通过加密水平井进行蒸汽吞吐能够改善开采效果,但蒸汽吞吐由于依靠地层的弹性能量开采稠油,属于一次降压生产,因此原油采收率不会太高。为了进一步提高原油采收率,需要研究蒸汽吞吐后的接替技术。

通过调研,结合研究区油藏条件,确立将蒸汽辅助重力泄油技术(SAGD)作为水平井开发超稠油的一种接替方式。SAGD是开发超稠油的一项前沿技术[7-9],其理论首先是由Butler博士于1978年提出的,其机理是在注汽井中连续注入高干度蒸汽,注入的蒸汽向上超覆在地层中形成蒸汽腔,蒸汽腔向上及侧面移动,与油层中的原油发生热交换,加热后的原油和蒸汽冷凝水靠重力作用泄流到下面的生产井中产出。SAGD主要有2种生产方式:①双水平井方式,即在靠近油藏的底部钻一对上下平行的水平井,上面的水平井注汽,下面的水平井采油;②直井与水平井组合方式[10],即在油藏底部钻一口水平井,在其上方钻一口或几口垂直井,垂直井注汽,水平井采油。目前,SAGD技术已先后在加拿大、委内瑞拉等国家进行了先导试验,并取得了令人满意的效果。根据SAGD适用性筛选标准和成功的SAGD开发经验,认为杜84块超稠油油藏油层厚度大于20 m的区域水平井经过吞吐降压开采后,非常适合开展直井与水平井组合SAGD技术。

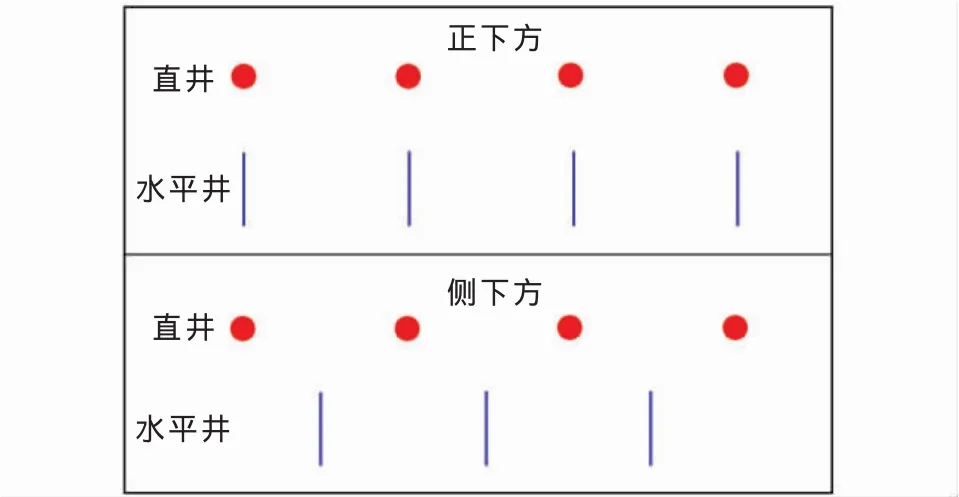

3.1 布井方式优化

直井与水平井SAGD布井方式有2种(图6、图7):一种是水平井位于直井的正下方(正对);另一种是水平井位于直井的侧下方(侧向)。

图6 直井与水平井组合示意图Fig.6 Sketch map showing vertical well and horizontal well arrangement

图7 垂直正对与侧向蒸汽腔变化图Fig.7 Steam chamber variation for perpendicular and sideway well arrangement

水平井位于直井侧下方可扩大井间蒸汽腔波及体积,提高储量动用程度。数值模拟结果表明,侧下方布井方式与正下方布井方式相比,可提高采收率4.9%~5.2%,因此SAGD阶段的布井方式优化为水平井位于直井的侧下方。

3.2 直井与水平井井距的确定

SAGD阶段的井距主要是指注采井之间的横向距离和垂向距离[11]。根据优选的水平井位于直井侧下方的布井方式,在试验区现有的直井正方形井网、70 m井距基础上,可转换成注采井距为25 m,35 m,50 m,70 m(图8)。

图8 直井与水平井井网配置示意图Fig.8 Sketch map showing well pattern of vertical well and horizontal well

模拟结果表明:一是50 m井距之内可以形成热连通,但所需时间有所增加,结合观察井测温情况,直井吞吐8~10轮,吞吐半径只有20~30 m,70 m井距难以形成有效热连通;二是随着直井与水平井横向水平距离的增加,油汽比下降,采收率逐渐降低。结合现有井网综合分析,采用直井与水平井的横向水平距离为35 m。

3.3 直井射孔井段底界与水平段垂向距离的优选

利用数值模拟研究了直井射孔井段底界与水平段垂向距离,分别模拟了5 m,10 m,15 m,20 m,25 m共5种井距,结果显示随着垂向距离的增加,生产时间、采收率、油汽比随之下降。当垂直距离为5 m时SAGD阶段的采收率最高,达到了36.1%;当垂直距离为15 m时采收率为34.5%;当垂直距离为25 m时采收率为32.8%(表3)。由此可以看出直井与水平井的垂向距离越小越好,国外一般采用3~5 m。考虑到使钻井及汽液界面易控制的因素,确定直井射孔底界与水平段的垂直距离为5~8 m。

表3 直井与水平井垂向距离生产指标对比Table 3 Comparison of productiom targets under different vertical distance between vertical well and horizontal well

4 水平井实施效果

4.1 水平井吞吐效果

根据研究结果,自2003年开始水平井在该区块逐步推广规模实施,随着水平井数增加,水平井产量逐年升高,截至2010年年底该块共完钻120口水平井的蒸汽吞吐开采,阶段平均吞吐4.9轮,年产油量达到了37×104t,占区块日产量的近42%。

由于水平井生产井段长,与油层接触面积大,在生产初期利于油层温场的快速、均衡建立,相对于直井能获得较高的产量,其周期采油量在3 000~5 000 t,为直井的2~2.5倍,周期平均日产能力在25~30 t,特别是在低轮次阶段高峰期日产油可达百吨以上并能保持较长的生产时间,而同期直井日产能力不到水平井的一半。

4.2 直井与水平井SAGD生产效果

2006年在杜84块兴隆台油层开辟直井与水平井组合SAGD试验区,目前有5个SAGD井组在生产。通过近几年的实施调整,杜84块兴Ⅵ试验区5个井组现已进入泄油为主、驱替为辅的阶段,日产油量由采用SAGD之前的90 t提高到目前的185 t,是采用SAGD前的2.1倍,并且产油效果逐渐变好,达到方案设计指标。

杜84块兴Ⅵ井组SAGD试验区生产效果好于同类型油田。加拿大Tangleflags油田也采取直井与水平井组合SAGD方式开发,同阶段平均单井日产液155 t,日产油31.1 t,油汽比为0.20;而杜84块兴Ⅵ井组SAGD井平均单井日产液252 t,日产油37 t,油汽比为0.21,生产指标好于Tangleflags油田。先导试验取得了成功,并总结出一套SAGD动态调控方法,对SAGD工业化推广意义重大。

5 结论及认识

(1)应用油藏数值模拟技术,提出了一系列与杜84块超稠油油藏水平井部署方式相关的技术指标,包括:油层厚度合理范围应控制在250~400 m;水平井的合理方位应为北东—南西向;水平井蒸汽吞吐的合理井距为70 m;水平井长度在300~400 m为宜。

(2)通过对水平井注采参数进行优化,杜84块超稠油油藏水平井蒸汽吞吐第一周期的注汽强度最佳值为15~20 t/m,注汽速度为350~400 t/d,注汽干度应大于50%。

(3)推荐SAGD阶段的布井方式为水平井位于直井的侧下方,直井与水平井合理井距为35 m,直井射孔底界与水平段的垂直距离在5~8 m为宜。

[1]于兰兄,张庆龙,冯昕,等.断层在辽河曙一区超稠油油藏形成中的作用[J].大庆石油学院学报,2005,29(6):21-24.

[2]牛嘉玉,刘尚奇,门存贵,等.稠油资源地质与开发利用[M].北京:科学出版社,2002:233-236.

[3]程静波.吉林油田高含蜡稠油油藏有效开发方式研究[J].岩性油气藏,2011,23(4):119-123.

[4]才业,樊佐春.辽河油田边顶水超稠油油藏特征及其成因探讨[J].岩性油气藏,2011,23(4):129-132.

[5]张迎春,赵春明,刘歆,等.水平分支井技术在渤海稠油油田开发中的应用[J].岩性油气藏,2011,23(1):118-122.

[6]刑二涛,张云锋.水平井开发技术在贝中区N1段应用研究[J].岩性油气藏,2010,22(增刊):93-95.

[7]Yang Liqiang,Zhou Dasheng,Sun Yuhuan.SAGD as follow-up cyclic steam stimulation in a medium deep and extra heavy-oil reservoir[R].SPE104406,2006.

[8]李雅芹.超稠油蒸汽辅助重力泄油动态调控技术研究[J].中外能源,2009,14(10):47-49.

[9]王飞宇.提高热采水平井动用程度的方法与应用[J].岩性油气藏,2010,22(增刊):100-103.

[10]赵庆辉,刘其成,于涛,等.蒸汽辅助重力泄油蒸汽腔发育特征研究[J].西南石油大学学报,2008,30(4):123-126.

[11]杨立强,陈月明,王宏远,等.超稠油直井水平井组合蒸汽辅助重力泄油物理和数值模拟[J].中国石油大学学报,2007,31(4):64-69.