Eye与“眼/目”多义现象的认知对比分析①

2011-01-15宋来全

宋来全 杨 忠

(东北师范大学,长春,130024)

Eye与“眼/目”多义现象的认知对比分析①

宋来全 杨 忠

(东北师范大学,长春,130024)

本研究以范畴、转喻和隐喻为中立项,双向、综合对比 eye与“眼/目”的多义现象,旨在揭示它们词义延伸过程中的英汉认知思维异同。结果显示:(1)它们词义延伸的认知机制基本相同,即都以转喻、隐喻为主要途径,并且以“基于转喻的隐喻”为主导模式;(2)词义延伸具有心理现实性;(3)从原型义到边缘义,基于“眼”概念的转喻、隐喻映射范围有六大方面,英汉认知差异主要表现为三种类型:a.与宗教、文化传统密切相关的映射;b.与生活环境、生活习惯密切相关的映射;c.与观察事物的角度相关的映射。

多义现象,认知,对比分析

1.引言

认知语言学认为,概念和意义的形成基于人类的感知体验。眼,作为人类最重要的感知器官之一,为概念和意义的形成提供了视觉体验基础。早在古希腊,柏拉图就提出了视觉的优先性,将其视为感知的典范,并论述了两种视觉器官“肉眼”(感觉)与“心灵之眼”(理智)的重要性。之后,亚里士多德、阿奎那、笛卡儿、黑格尔、阿恩海姆、胡塞尔等也都承认视觉的优先性,形成了西方文化中的“视觉中心主义”传统(王桂亭 2009)。在中国,也早就有“百闻不如一见”、“眼见为实,耳听为虚”等观念。甚至还有人做了实验,认为 83%的人类知识来自于眼睛(姚淦铭 2008:21)。人类认识活动从一开始似乎就是要将这个世界透明化、可视化。另一方面,在语言表达中,“眼”为基本范畴词,其一词多义现象非常普遍。因此,透过“眼”的多义现象来对比英汉认知思维异同,是非常有意义的。

近年来,国内外已经有学者开始关注视觉词的多义现象 (如 Sweetser 1990;Sjöström 1999;王文斌、周慈波 2004等),且取得了一定研究成果。但总体来看,主要是对视觉动词的多义性的认知研究,而对视觉名词的研究颇少。本研究试图从认知的角度出发,以范畴、转喻和隐喻为中立项,双向、综合对比英汉视觉名词 eye与“眼/目”的多义现象,探讨其词义延伸过程中的英汉认知思维异同。首先,对比分析 eye与“眼/目”的多义范畴;其次,探讨其词义延伸途径上的英汉认知异同;最后,综合对比在词义延伸过程中基于“眼”的概念映射域,分析英汉认知思维的异同。本研究的语料主要来源于英汉单、双语词典(其中OED,Online Etym ology D ictionary和《辞源》为历时词典)和英语和汉语在线语料库(BNC和 CCL语料库)。词典可用来考察多义范畴中词义历时演变、延伸的认知理据性,语料库包括了词语在现实语境中的使用情况,结合使用有助于全面地分析词语的喻义。

2.Eye与“眼/目”的词义延伸

2.1 Eye与“眼/目”的辐射语义范畴 (语义网络)

根据认知语义学,一个词就是一个概念范畴,其多个义项构成一个辐射语义范畴。范畴具有向心性,其成员之间存在隶属度的差异(杨忠、张绍杰 1998)。所以,语义范畴中有原型义 (prototypical sense,也称为常规义)与边缘义 (peripheral sense)之分。另一方面,范畴的开放性说明语义范畴的边缘是模糊的,边缘义随着社会的发展和人类认知需求的增多也在不断变化、增加。但这种动态性并不影响我们对词义的整体把握。Evans和 Green(2006:331)提出,词汇概念范畴具有同样的结构:比较典型的词义离原型义较近,反之较远;这种结构可以用辐射状藤架结构图 (Radial Lattice Diagram)来表示 (参见 Evans& Green 2006:332)。

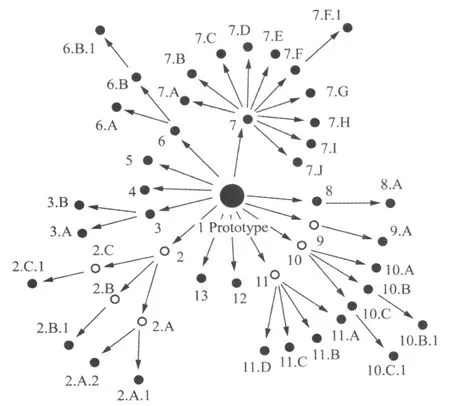

图 1 Eye的语义藤架结构图(语义网络)

图 2 “眼”的语义藤架结构图(语义网络)

图 3 “目”的语义藤架结构图(语义网络)

我们依据该语义藤架结构图,构建了 eye(图 1)、“眼”(图 2)和“目”(图 3)的语义网络图,以便能更直观地展示其各个词义之间的关系。另外,为了能更全面地把握它们的语义范畴,本研究不但考察了它们在各词典中明确列出的单个义项,还分析了它们在词组、短语、习语(成语)中的语义。因为这些语义与其他单个义项共同构成了它们的多义范畴②。例如,“turn a blind eye to”中 eye与原型义“the human organ of sight”相区别,但所表达的也不是纯粹的 (原型义 )“notice/attention”之义,而是与“turn”和“blind”一起共同构建了“attitude of ignoring”的态度含义,而且这种意义相对固定,根据我们的常识就能理解。所以本研究认为“attitude of ignoring”也应该是 eye多义范畴中的一个义项。

需要指出,在以上各图中,符号“●”代表 eye和“眼/目”在词典中的单个义项及其在词组、短语或习语中所包含的具体义项;大的实心圆代表原型义(prototype)。“○”代表一个语义群 (cluster),在图中只起范畴标记的作用,而非具体的义项。这是因为有些义项因为共同属于一个语义群范畴而相互联系。“→”代表词义延伸的可能性路径,箭头代表延伸方向。各图中的各个义项以及语义群范畴请参见附录 1、附录 2和附录 3。

2.2 Eye与“眼/目”的词义延伸

对比图 1、图 2和图 3,不难看出,eye与“眼/目”多义范畴内各词义并非孤立的,而是呈链锁与辐射状延伸,形成交织的语义网络。那么,这些词义延伸背后的理据是什么呢?英汉是否一致?

Sweetser(1990:19)认为,“隐喻是语义演变的主要构造力 (structuring force)。”隐喻将两个认知域联系起来,比如较具体的视力域(V IS ION)与抽象的知识域(KNOWLEDGE)。这也就解释了 eye从中心义“vision”(附录 1:5)到边缘义“knowledge/experience”(同上:5.B.2)延伸的理据性关系。然而,中心义“vision”与原型义“human organ of sight”之间又是什么关系呢?显然,视力是眼的功能之一,二者是同一认知域内部分与整体的关系。转喻作为另外一种人类普遍的认知机制,是建立在同一认知域内的邻近性关系之上的。因此,二者之间的联结是转喻思维的结果。这样一来,eye从原型义“human organ of sight”到边缘义“knowledge/experience”的延伸,实际上是隐喻与转喻互动的结果。Goossens(2003:361)称这种互动模式为“基于转喻的隐喻”(metaphor from metonymy)。

通过对比分析 eye与“眼/目”多义范畴内的词义理据关系,本研究发现,英汉词义延伸都是以隐喻和转喻为主要认知理据,并且“基于转喻的隐喻”模式起主导作用。例如,在 eye的 53个延伸义中 (附录1),通过“基于转喻的隐喻”模式延伸出的词义有 24个(5.A;5.B.1;5.B.2;5.C;5.D;5.E;6;7;9;10.A; 10.B.1;10.C;10.D;10.E;10.F;10.G.1;10.H.1; 10.I;10.J;11;12.A;14.A;14.B;15.A),占 45%;转喻延伸义有 14个 (2;3;5;5.B;8.A;8.B;8.C;10; 10.B;10.G;10.H;12;14;15),占 26%;隐喻及其他延伸义占 29%.在“眼”的 39个延伸义中 (附录 2),通过“基于转喻的隐喻”模式延伸出的词义有 18个(3.A;3.B;6.A;6.B.1;7.B;7.C;7.D;7.E;7.F; 7.F.1;7.G;7.H;7.I;7.J;8.A;9.A;10.B.1; 10.C.1),占 46%.在“目”的 44个延伸义中(附录 3),更为明显,“基于转喻的隐喻”延伸义有 25个 (2.A; 2.B;2.B.1;2.B.2;2.B.3;2.C;2.D;2.E;2.F;2.G; 2.H;2.I;2.J;2.K;2.L.1;2.M;2.N;5.A;5.B;5.C; 5.C.1;6.A;7.A;11;11.A),占 57%.

以上结果说明了英汉两种语言在 eye与“眼/目”的词义延伸上具有普遍共性。然而,这种跨语言的认知共性在现实生活中是否是自然的、心理真实的?

3.Eye与“眼/目”词义延伸的心理现实性调查

为了探究其词义延伸的心理现实性问题,我们进行了一项有关 eye、“眼”、“目”等人体器官名词的新词义创造的中美问卷调查。在给美方受试者的问卷中,列出 eye、head、face等人体器官名词的基本义项(OALECD中的单个义项),让受试者任意创造出一个新的义项;在给中方受试者的问卷中,列出“眼”、“目”、“头”、“脸”等人体器官名词的基本义项(《现代汉语词典》中的单个义项),让受试者任意创造出一个新的词义。美方受试者共 60人:成年人(18岁以上)30人,来自来华讲学的美籍教师;未成年人(15-18岁)30人,来自美国某州某中学的学生。中方受试者共 60人:成年人 (18岁以上)30人,来自中国某大学的大学生;未成年人 (15-18岁)30人,来自中国某中学的高中生。问卷分析方法按照五个类别或标准进行:隐喻、转喻、隐喻与转喻互动、与词典中义项重复和未作答、其他。

英语受试者给 eye创造出的新义有“protection”、“spy on someone”、“ball in your head”、“to analyze something you see”、“sunk-in in spheres”、“to poke eyeswith 2 fingers”、“The Eye of the Tiger”(指由史泰龙主演的一部电影)等等③。中方受试者给“眼”创造出的新义有“灵魂”、“识破、看透”、“窗户”、“NBA比赛的摄像机”、“望远镜”、“放电”、“植物的根部”(偏旁“目”通“木”)等;为“目”创造出的新义有“将物体三等分”、“有帮助的,一步步高升”、“镜子”、“帅气:眉清目秀”、“仔细观察”等等。

这里以对 eye的“protection”义、“眼”的“灵魂”义和“目”的“将物体三等分”义的分析为例,扼要介绍一下分析过程。“protection”是有关人际或事物关系的认知域,与人体器官眼认知域构成隐喻映射关系,同时它又是建立在转喻义“watch/look”基础之上的,因此这种词义创造或延伸是隐喻与转喻互动作用的结果。抽象的“灵魂”认知域与具体的视力器官眼认知域之间是典型的隐喻映射关系,所以从“眼”到“灵魂”义的创造或延伸是隐喻思维的结果。“将物体三等分”这个经验过程认知域与人体器官眼认知域之间是隐喻关系,但是,该词义创造或延伸方法是通过对汉字符号进行“比类取象”而推理分析的。Radden和 Kövecses(1999:24)提出,符号与概念之间是一种“FORM FOR CONCEPT”的转喻关系。因此,这种词义创造或延伸也是隐喻与转喻思维互动作用的结果。

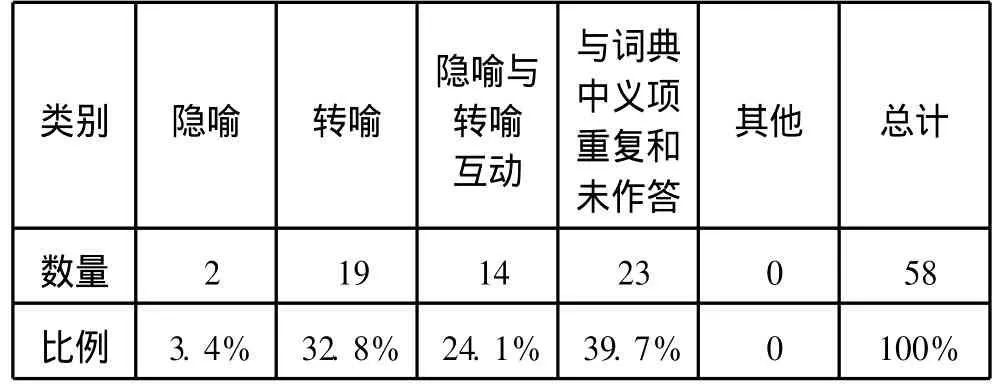

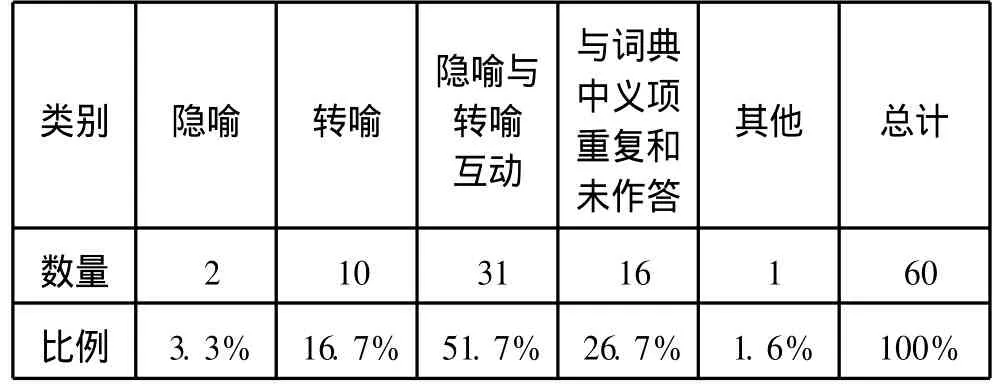

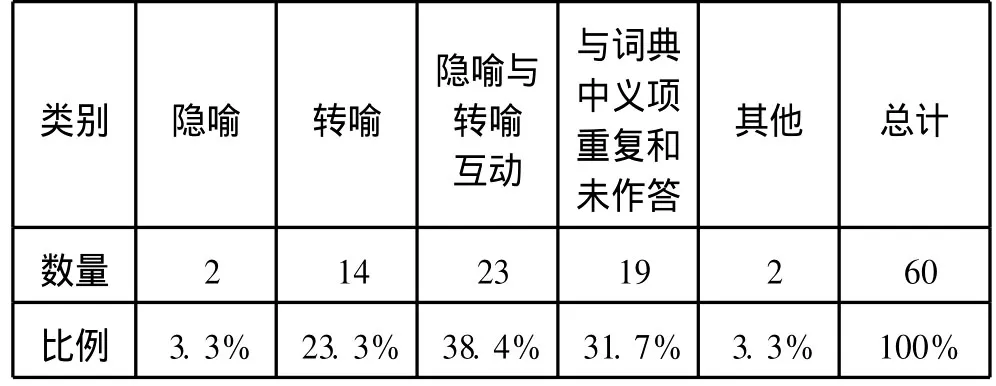

我们对 eye、“眼”、“目”的问卷答案进行了个别访谈和深入分析,结果如表 1、表 2和表 3所示。需要说明一下,美方受试者为60人,发出问卷60份,但实际收回 58份。表中类别指对问卷答案进行分析的五大范畴标准:隐喻、转喻、隐喻与转喻互动、与词典中义项重复和未作答、其他。数量指某一类别在分析结果中的数量。比例为该数量在总数中所占的比重。

表 1 对 eye的问卷答案的分析结果

表 2 对“眼”的问卷答案的分析结果

表 3 对“目”的问卷答案的分析结果

从以上分析结果可以看出,英汉受试者都主要是通过隐喻、转喻思维来延伸、创造新义的,并且都以转喻和二者互动为主要方式。这就从一个侧面证明了英汉民族在词义延伸、创造上既有心理现实性又有跨语言的认知共性。英汉差异主要表现在认知思维的民族性特征④上。汉字是表意的组合符号,是中国文化“援物比类,比类取象”的意象思维心态的产物 (张维鼎 2007:90)。汉字思维中还有以部分代全体、举偏而赅整体的类推思维方式 (姚淦铭 2008: 236).所以,15%的汉语受试者是通过对汉字符号“目”,6.7%是通过对符号“眼”,进行拆分或取象来组合、创造新义的,而非通过“目”或“眼”的具体词义来创造或延伸新义。这种情况在美方问卷答案中很少见。这种词义延伸的方式体现了汉语文化中特殊的汉字认知思维模式。

4.Eye与“眼/目”概念映射域的对比分析

在 eye与“眼/目”的词义延伸过程中,从原型义“肉眼”到边缘义“心灵之眼”(mind’s eye)、“情感/态度”等,英汉民族基于“眼”的概念映射域大同中亦有小异。“大同”说明了人类体验认知的普遍共性,而“小异”则体现了英汉认知思维上的民族性特征。从总体上来看,英汉“眼”的映射范围主要包括了六大方面的经验域,在覃修桂 (2008)所总结的四个方面的基础上多了两个经验域:1)知识/智力域,如“见识”(附录 1:5.B.2)、“鉴赏力”(附录 2:6.A)等;2)情感/态度域,如“兴趣/爱恋”(附录 2:7.C)、“态度”(附录 3:2.D)等;3)社会/事物关系域,如“报复/惩罚”(附录 1:6)、“事物的关键所在”(附录 2:3.B)等;4)空间/时间域,如“center”(附录 1:16.B.2.1)等;5)特征/属性域,如“eye-catching”(附录 1:10.I)等;6)经验过程域(eye/眼/目表示动作过程),如“打量”(eye用作动词)、“示意”(目用作动词)等等。具体来讲,英汉共享的概念映射有:眼喻见识、眼喻情感/态度、眼喻人、眼喻似眼之物 (形状、功能)等等,不胜枚举。这里我们主要谈一下差异。

Eye所特有的概念映射有:1)眼喻报复/惩罚,如“an eye for an eye”出自《圣经》。现代汉语中虽然也有这样的表达,但属舶来品;2)眼喻强烈意愿/牺牲,如在英语中要表达愿意不惜一切去做成某事可以说“to give one’s eyes to do”(Bertie would give his eyes to go with you,OED).汉语中常用“心”来表达强烈意愿,如“死心塌地”、“铁了心”等。所以,若把上面这句英文翻译成“贝蒂想要跟你走,他宁愿挖出双眼”就贻笑大方了;3)眼喻计划/打算,如“Since she left school,she’s had an eye to marriage(引自覃修桂2008:40)”.汉语“放眼/着眼”虽有打算之意,但与之不完全对应;4)眼喻感叹语气,如附录 1:13;5)眼喻天真的想法,如附录 1:15.A;6)眼喻鱼群/矿藏/肉片等的中心部分,如附录 1:16.B.2;7)眼喻面包/奶酪上的孔,如附录 1:16.B.5;8)眼喻绳眼环 (航海用语),如附录 1:16.B.6,汉语“绳眼”一般指物体上用来穿绳的孔眼;9)眼喻重要城市等,如附录 1:16.C.汉语多用“心”来表达,如“北京是中国的政治文化中心”;10)眼喻 (船舶、港湾的)前部/(广告等的)上部,如附录 1:16.D.1/16.D.2.汉语“榜眼”虽有空间义,但它是用来表示名次或称号的;新闻、广告等的顶部我们常用“头/眉”来表示;11)眼喻警觉/意识(明知后果如何),如附录 1:5.E;12)眼喻心灵/精神/沉思,如附录 1:11;13)眼喻看事物的角度(法律/逻辑等角度),如“in the eye of(the) law,logic (OED)”等。

“眼/目”特有的概念映射:1)眼/目喻时间(由空间构建的),如附录 2:8.A和附录 3:6.A.英语是通过动作“eye-wink”来构建时间概念的,如附录 1: 14.A;2)眼喻数量,如附录 2:5;3)眼喻戏曲节拍/围棋中被包围的空白处,如附录 2:2.A.2;4)眼喻被动的情态(听凭),如附录 2:7.D;5)眼/目喻言语、评论,如附录 2:9.A和附录 3:5.C;6)眼喻事物关系,如附录 2:3.B;7)眼喻其他孔状器官,如“耳朵眼”、“肚脐眼”等;8)眼喻福分,如附录 2:7.H;9)眼喻记忆,如附录 2:7.G;10)眼喻线索、见证 (指物体),如附录 2:10.C.1;11)眼/目喻阅读、学习活动,如附录2:7.I和附录 3:2.C;12)眼喻突出的状态,如附录 2: 12;13)目喻索引、范畴标记,如附录 3:4;14)目喻品行/品德,如附录 3:2.N;15)目喻人际关系/行为过程,如“目送(送别)”、“目指气使(役使)”等。

综上,eye和“眼/目”的概念映射差异主要可分为三种类型。一是与宗教、文化传统密切相关的映射,如英语中“眼喻报复/惩罚”、“眼喻重要的人”(apple of one’s eye源自《圣经》)。在心灵、精神等更为抽象的领域,eye的概念映射要比“眼/目”丰富、广泛得多,如“眼喻心灵/精神/沉思”、“眼喻看事物的角度(法律/逻辑等角度)”等,这或许与西方的“视觉中心主义”哲学传统有关(柏拉图之后的视觉中心主义将视觉视为感知的典范、有关真理的知觉)。汉语中“眼喻品评”、“目喻品行/品德”则是中国典型的以人为本的教育文化传统的体现,属主体型的传统思维模式。二是与生活环境、生活习惯相关的映射,如英语中有“眼喻鱼群/矿藏/肉片等的中心部分”、“眼喻绳眼环(航海用语)”、“眼喻 (船舶、港湾的)前部/(广告等的)上部”、“眼喻面包/奶酪上的孔”等等,充分说明了英语民族的海洋型生活环境以及肉食、牛奶面包等饮食习惯。而汉文化则属大陆农耕型,在“眼/目”的概念映射上也有所反映,比如“眼喻突出的状态”来自《考工记》中对农耕、战争的陆地运输工具“车”的构造的描述。再如汉字“省”,是会意字,即“屮(chè)(草木初生)”与“目”的组合,表达了“种植时作物初生,必数次视察”之义 (姚淦铭 2008: 237)。这也是汉民族农耕生活的一个生动写照。三是与观察事物角度相关的映射,汉民族侧重从整体的视角来观察事物,比如从整体视角来看待人体各器官之间的关系,用“眼”来表达诸多其它孔状器官,如“耳朵眼”、“肚脐眼”、“鼻窟窿眼”⑤等;将人体与天地自然视为有机整体,于是有了“人天同构”、“天人合一”的观念以及“天眼”、“天有日月,人有两目”等语言表达。然而,相比之下,英语民族则倾向个体认知。

4.结语

认知语言学家Langacker(2007:125)认为,“意义通过概念化(conceptualization)得以识别 (identified),而概念化又源于人类的体验和其他想象”。英汉民族生活在不同的物质世界、社会世界和精神文化世界,人们的生活体验虽有共性但也有很多差异。所以,语义、概念具有普遍性的同时也兼有诸多民族性特点。

英汉民族虽具有相同构造的肉“眼”,且享有诸多相似的视觉体验和基于这些体验的认知共性,但囿于不同的文化、环境,还具有很多基于不同视觉体验的认知思维差异。

本研究从认知的角度出发,以范畴、转喻与隐喻为中立项,双向、综合对比了 eye与“眼/目”的多义现象,探讨了其词义延伸过程中的英汉认知思维异同。首先,eye与“眼/目”词义延伸的认知机制基本相同,即都以转喻、隐喻为主要途径,并且以“基于转喻的隐喻”为主导模式;其次,通过中美问卷调查证明了其词义延伸具有心理现实性;最后,在其词义延伸过程中,基于“眼”概念的转喻、隐喻映射范围有六大方面,英汉认知差异主要表现为三种类型:a.与宗教、文化传统密切相关的映射;b.与生活环境、生活习惯密切相关的映射;c.与观察事物的角度相关的映射。

本研究通过“眼”“管窥”了英汉认知思维的异同,同时也为词义延伸的认知理据性提供了跨语言的佐证。至于其他人体词多义现象的认知对比工作还有待进一步开展。本研究对于英汉词汇教学和翻译实践也有一定的启发意义。

附注:

①特此鸣谢 GeorgeDenhartigh夫妇在美国为我们完成了文中有关美方问卷调查的任务;美国西储大学 Todd Oakley教授也接受了我们的问卷调查并提出了宝贵意见;河南大学张克定教授为我们提供了珍贵资料。

②根据 Tyler和 Evans(引自 Evans&Green 2006:342-343)有关义项确定与区分的两大标准,一个语义要成为多义范畴中的一个独立的义项,它既要与其他相关联的常规语义(conventionalmeaning)相区别,还必须是在语境中相对独立的 (context-independent),也就是说,不能是在语境中临时生成的 (constructed on-line)语义模糊现象 (vagueness)。Eye与“眼/目”在它们的词组、短语、习语 (成语)表达中的语义与其他常规语义相区别,且相对固定,储存在人们的心理词库之中,所以我们把这些语义当作独立的义项,纳入到了它们的辐射语义范畴之中。

③需要获取中美问卷全部答案者请与作者联系。

④民族性与普遍性相对。杨忠 (2010:14)提出“语义的普遍性和民族性同时存在,普遍性存在于特殊性之中。”意义是人类对经验进行识解的结果,认知思维同样也兼有普遍性和民族性。

⑤英语中则用不同的词如“hole”,“button”,“channel”等来表达,或者已经词汇化,如“nostril”.

Evans,V.&M.Green.2006.Cognitive Linguistics:An Introduction[M].Edinburgh:Edinburgh University Press.

Goosens,L.2003.Metaphtonymy:The interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action[A]. In R.Dirven&R.Pörings(eds.).M etaphor and M etonymy in Com parison and Contrast[C].Berlin/New York:Mouton de Gruyter.349-377.

Langacker.R.2007.Ten Lectures on Cognitive Grammar[M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press.

Radden,G. &Z. Kövecses. 1999. Towards a theory of metonymy[A].In K-U.Panther&G.Radden(eds.). M etonym y in Language and Thought[C].Amsterdam/ Philadelphia:John Benjamins.17-59.

Simpson,J. &E.Weiner.1989.Oxford English D ictionary (OED)[Z].Oxford:Oxford University Press.

Sjöström,S.1999.From vision to cognition:A study of metaphor and polysemy in Swedish[A]. In J.Al lwood&P. Gärdenfors(eds.).Cognitive Sem antics:M eaning and Cognition[C].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins.67-86.

Sweetser,E.1990.From Etym ology to Pragm atics:M etaphorical and CulturalAspects of Sem antic Structure[M].Cambridge: Cambridge University Press.

北京外国语大学英语系词典组.1997.汉英词典 (修订版) [Z].北京:外语教学与研究出版社.

古代汉语词典编写组.1998.古代汉语词典[Z].北京:商务印书馆.

霍恩比.2009.牛津高阶英汉双解词典 (第 7版)(王玉章等译)(OALECD)[Z].北京:商务印书馆.

覃修桂.2008.“眼”的概念隐喻——基于语料的英汉对比研究[J].外国语(5):37-43.

商务印书馆编辑部.1999.辞源[Z].北京:商务印书馆.

商务印书馆辞书研究中心.2005.新华成语词典[Z].北京:商务印书馆.

王桂亭.2009.千年悖论:从“心灵之眼”到肉眼——关于“视觉中心主义”的思考[J].华侨大学学报 (2):106-111.

王文斌、周慈波.2004.英汉“看”类动词的语义及词化对比分析[J].外语教学与研究 36(6):412-419.

杨忠、张绍杰.1998.认知语言学中的类典型[J].外语教学与研究 (2):1-8.

杨忠.2010.语言相对论与语义研究视角摭议[J].外国问题研究(1):12-16.

姚淦铭.2008.汉字文化思维[M].北京:首都师范大学出版社.

张维鼎.2007.意义与认知范畴化[M].成都:四川大学出版社.

中国社会科学院语言研究所词典编辑室.2005.现代汉语词典(第 5版)[Z].北京:商务印书馆.

A Cognitive Contrastive Analysis of the Po lysem y of Eye and Yan/Mu,

by SONGLaiquan&YANG Zhong,

H030

A

1674-8921-(2011)06-0013-07

宋来全,东北师范大学外国语学院讲师、08级在读硕士。主要研究方向为认知语言学。电子邮箱:songlq634@ nenu.edu.cn

杨忠,东北师范大学外国语学院教授、博士生导师。主要研究方向为功能语言学、认知语言学。电子邮箱:yangz@nenu. edu.cn

本研究为教育部人文社会科学基金项目“英汉词义范畴化对比研究”(项目编号:09YJA740015)和中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“英汉人体词多义现象的认知对比分析”(项目编号:09SSXT019)的阶段性成果。

(责任编辑 甄凤超)

W ith the conception of category,metaphor and metonymy, this study undertakes a bidirectional and comprehensive analysis of the polysemous categories ofEyeandYan/M u,and purports to reveal the cognitive similarities and differences between the two cultures. The results are: (1)the cognitive mechanis ms of their meaning extension are almost the same,i.e.,mainly by means of metaphor and metonymy,with“metaphor from metonymy”as the predominant model; (2) (through a Sino-American questionnaire the study proves)their meaning extension has psychological reality;(3)from their prototypical senses to peripheral ones,the metaphorical and metonymical mappings based on the concept ofEYEcover six areas,and the cognitive differences are generalized into three major types:a)mappings closely related to religion and classical cultural modes;b)those connected with living environment and habits;c)those in correlation with observing perspectives.