基于制度视角的企业多元化分析框架研究

2011-01-11张雷

张雷

在西方发达市场环境下,经典的战略选择理论是基于市场竞争和资源基础的战略观。近20年来,随着中国、巴西、印度、墨西哥、南非等新兴市场和转型经济国家的腾飞,其企业在成长战略取向上的特殊行为,引起了很多学者的关注。正式的制度,以及非正式的制度,越来越受到人们的重视,而且它们在战略决策中的地位不断提升,并对企业战略行为产生至关重要的影响。因此,有学者提出正式的制度,以及非正式的制度也决定了企业的战略和绩效,由此,基于制度视角的战略理论成为战略研究领域出现的新趋势。

一、多元化战略的差异性与转型经济的制度特征

开创多元化理论研究的先驱几乎都来自美国①只有Penrose是英籍学者,但其研究也是在美国进行和完成的。后来把多元化理论研究推向高潮的那些学者,更是由以哈佛商学院学者为主体组成的“战略与结构”合作研究计划组织中的成员。,这反映了美国管理理论研究的前沿性,也注定了多元化战略理论一产生就留下了“美国烙印”,不可避免地带上了由于美国自身经济发展的独特性而形成的理论局限性。但应注意到的是,基于西方成熟的市场经济环境背景下所得出的结论是否适用于解释转型经济环境下的企业战略行为却很少被加以验证。

(一)不同国家企业多元化战略的差异性

美国企业多元化的实践发展过程大体可以分为三个阶段:从20世纪20年代到第二次世界大战前为多元化的起步阶段;从第二次世界大战后到20世纪70年代末为多元化的快速发展阶段;从20世纪80年代初开始到现在为归核化阶段。20世纪80年代后以美国为代表的发达国家企业开始不断剥离不相关业务,兴起了“归核化”运动①美国通用电气公司(GE)可谓归核化的先锋,20世纪80年代初威尔奇出任CEO后提出“数一数二”原则,将其经营领域从60多个行业逐渐归拢为13个核心行业,并获得很好的业绩。随后,如埃克森、可口可乐、IBM、柯达等许多多元化公司纷纷仿效。。马凯兹在1995年首先提出并使用了“归核化”②英国学者马凯兹(Markides)1990年在美国哈佛大学商学院完成了他的博士论文《多元化、归核化与经济绩效》。此后几年里他陆续发表了几篇此领域的论文,其中1992年的论文标题中使用了“归核化”一词,1995年在美国出版了与博士论文同名的专著。的概念。所谓归核化,意指多元化经营的企业将其业务集中到其资源和能力具有竞争优势的领域。归核化不等于专业化,也不等于简单地否定多元化,而是强调企业的业务与企业核心能力的相关性。1990年,普拉哈拉德和哈默在《公司的核心能力》一文中提出了围绕企业核心能力的适度多元化战略,也就是说,经营绩效最佳的公司是“把多元化战略建立在某种核心的技术或能力上”③Prahalad C.K.,Hamel G.,“The core competence of the corporation”.Harvard Business Review,1990,68(3),pp.79-91.。

与美国相比,不同国家企业的多元化经营是有差异的。一些近期的研究成果已经清楚地揭示出制度环境差异所导致的战略行为特质。针对转型经济的实证研究表明,转型背景对于企业的战略倾向具有极其重要的影响。从80年代到90年代,无关多元化在发达国家成为昨日黄花,被企业战略管理的实践者所摈弃的同时,与之相反,高度多元化的企业联合体在亚洲国家和地区中却比比皆是。实证研究显示,与西方战略管理研究的正统观点相对立,转型经济中这种企业集团的存在具有明显的可辨别的绩效优势(Khanna and Palepu,1997)④Khanna,T,K.Palepu,“Why Focused Strategies May be Wrong for Emerging Markets”,Harvard Business Review,1997,4,pp.41-51.。

例如,韩国在很短的时间内就成长出一批世界级的大公司,多元化发展起了极其重要的作用。在1993年《幸福》杂志评出的全球500家最大工业公司中,韩国上榜12家,明显超过了意大利(7家)和加拿大(7家)。1997年末亚洲金融危机使韩国大公司受到冲击和损失,问题主要出在其不良的资本结构。在韩国经济恢复与赶超的特殊背景中,多元化对促进韩国企业成长、打造具有国际竞争力的巨型企业功不可没(刘友金,2008)⑤刘友金:《企业可持续多元化经营战略》,北京:中国经济出版社,2008年,第31-32页。。

对印度企业与美国企业发展的前期阶段进行比较,不难发现存在极大的差异:美国企业大多数属于单一产品型,而印度企业大多数属于多元化型。换句话说,美国企业前期阶段的成长主要靠垂直结合的专业化方式,多元化很少起作用;而印度企业在前期阶段的成长中,多元化起了非常重要的作用。这同样与印度企业的发展背景是分不开的(孙培钧,1984)⑥孙培钧等:《印度垄断财团》,北京:时事出版社,1984年。。

同样,制度背景的差异使中国企业的多元化战略表现出与欧美企业不同的特征:第一,中国企业的多元化具有机会导向的特点。由于在转轨经济时期,中国经济存在很多空白市场,谁先进入空白市场谁就可以获得“撇脂”优势。同时,那些已经逐渐成长起来的企业或者在位国有企业,利用转轨时期与政府的关系,争先获得好的项目批文和进入垄断产业的经营许可。显然,中国经济的机会导向加剧了企业多元化的进程;第二,中国企业在多元化过程中通常具有进入优势而缺乏竞争优势;第三,中国企业多元化具有技术不相关而经营相关的特点。而国际学术界流行的“相关”概念适应于拥有专有技术的领先企业;第四,中国企业的多元化以国内市场为基点。国内市场是一个规模巨大且快速增长的市场,但由于行业与地方保护主义盛行,条块分割,并没有形成完整或统一的国内市场,限制了单个企业面对的市场空间,这在一定程度上促进了企业多元化经营(梁江,2003)⑦梁江:《制度缺失、母体资源与企业多角化》,博士学位论文,浙江大学,2003年,第69-73页。。

不仅如此,一些最新的研究表明,即使在发达市场环境的背景下,不同国家企业的多元化战略选择和变化路径也存在明显的差异。Kogut等人(2002)⑧Kogut B,“Agency and Institutions:National divergences in diversification behavior”.Organization Science,2002(13),pp.162-178.对法国、德国、日本、英国和美国的大企业多元化战略模式做了统计对比分析,结果显示不同国家企业在多元化战略行为模式上具有不同的选择。Wan和Hoskisson(2003)⑨Wan,W.and R.Hoskisson,“Home country environments,corporate diversification strategies and firm performance”,Academy of Management Journal,2003(46),pp.27-45.利用来自西欧6个国家的企业样本,对母国环境(生产和制度环境因素)、多元化战略以及企业绩效之间的关系进行了检验,得出了类似的结论,即国家特定的制度情境和历史脉络应该成为研究企业战略行为及其变化的重要组成部分。

(二)转型经济的制度特征及对多元化战略的影响

“转型经济”具有和成熟市场经济不同的制度背景。第一,大范围、大规模的制度变迁是“转型经济”的首要特征;第二,不确定性特征十分明显。比如,经济和政治的急速变化,制度要素缺乏(资本市场薄弱、基础设施问题等),产权界定不明晰,保护产权的制度安排缺乏稳定性、难以实施,等等。尽管转型经济国家之间也是千差万别,但它们往往都缺乏对低交易成本经营运作活动起支撑作用的正式制度框架,如可信度高的法律体系、稳定的政治结构以及有效运行的战略要素市场等①Khanna T.,K.Palepu,“Why Focused Strategies May be Wrong for Emerging Markets”,Harvard Business Review,1997,4,pp.41-51.。这些特征将在很大程度上影响经济行为主体的行为模式和战略选择。

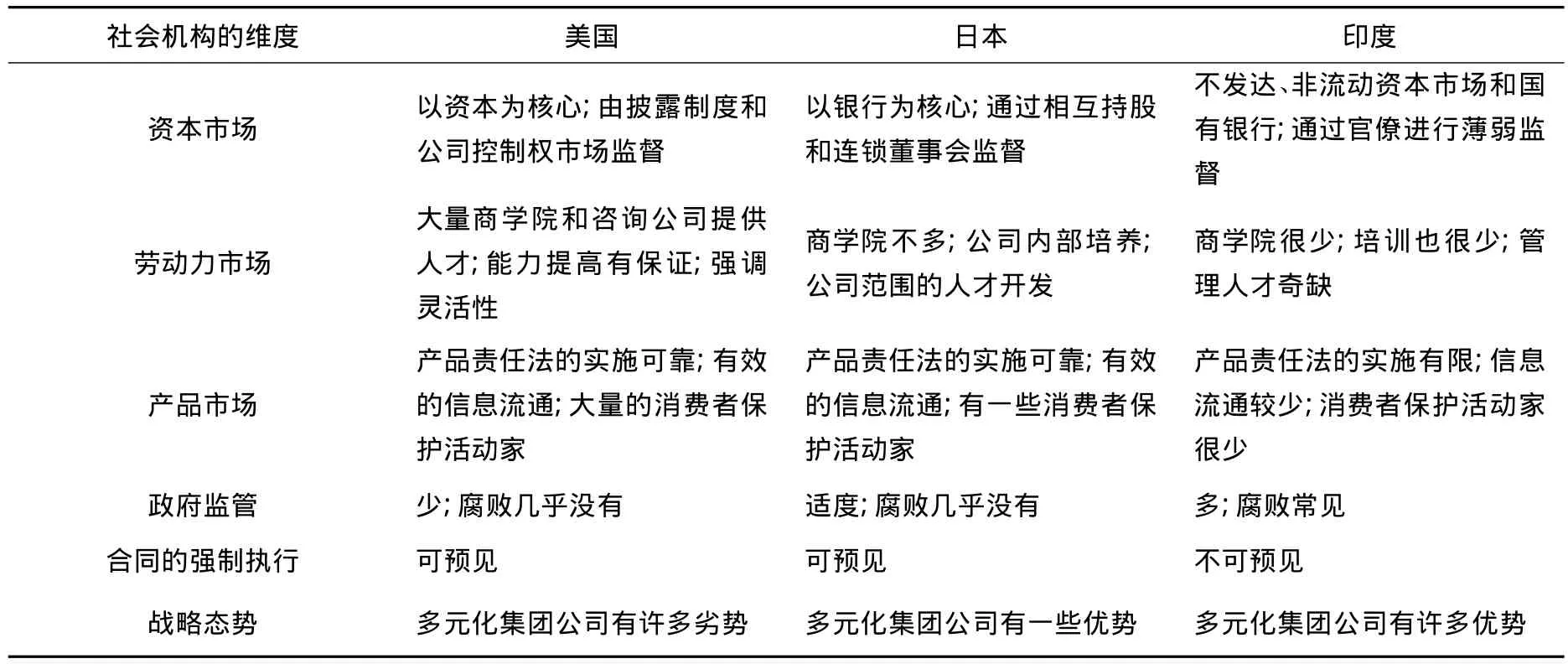

1.新兴市场而非充分发育市场条件下的多元化。Tarun Khnanan和Krishna Palepu(1997)②Khanna T.,K.Palepu,“Why Focused Strategies May be Wrong for Emerging Markets”,pp.41-51.认为,聚焦战略在纽约或伦敦是明智的,但如果将其套用到新兴市场的集团企业中,其中一些重要的东西就会散失。如果没有有效的证券监管制度和风险资本,业务集中的公司也许无法筹集足够的资金;如果没有健全的教育机构,要找到有一技之长的雇员就非常困难;如果当地的基础设施薄弱,不可预见的政府行为又从中作梗,公司与客户联络会很困难。尽管聚焦战略也许能够让公司把几项业务做得很出色,但新兴市场的公司必须承担多种职能,才能有效地开展业务。由此他们认为,公司必须调整他们的战略以适应其社会机构背景,即适应一国家的产品、资本和劳动市场,管理系统,以及它强制执行合同的机制。新兴市场与经济发达国家不同,他们这些领域的机构很多或者全都是机制不太健全的(见表1)。而社会机构背景存在的差异,恰恰说明了为什么一些大规模、多元化公司在印度尼西亚和印度这样的发展中国家能够获得成功,而在美国和英国这些发达国家却是失败的。

表1 社会机构背景如何影响战略

2.技术滞后而非技术领先条件下的多元化。国际学术界流行的“相关”概念适应于拥有专有技术的领先企业,由此,这种理论适应技术领先国家。可是,对于那些技术滞后的国家,如果把相关性建立在引进技术的基础上,那么企业将面临很大的风险。主要是因为:第一,引进技术不是专用的,出售技术的企业可能把技术出售给其他公司。即使在独家购买的情况下,出售技术的企业仍可能推出类似的技术;第二,引进技术通常不是领先的,这样一方面企业面临“技术天花板”,另一方面则面临技术拥有方可能利用更加先进的技术进行市场渗透的风险;第三,从动态的角度来看,由于引进的是作为产品的“技术”,对于如何使这项技术更新换代,企业所知不多。如果没有建立自己的创新能力,将长期陷入对于技术提供方的依赖。在这种情况下,难以把引进的技术作为相关性的基础。“归核化”应当先有自己的技术“硬核”,国内市场具有的特殊性,是企业战略选择的立足点①在Porter的框架中,这种行为大致属于接入型定位,在这种模式中,公司的经营范围覆盖了顾客的多种需要,导致在产品领域具有多元化的特征,并且覆盖了多种技术,因而形成了技术上的不相关状态。。

二、影响我国企业多元化经营的主要制度因素

中国企业的多元化战略,既有体现现代企业发展成长进程中一般规律和共性的一面,同时也带有新兴市场和制度转型期典型特征的深深烙印②中国经济具有“双重转轨”的性质,既由不发达经济向发达经济的转轨和由计划经济向市场经济的转轨。。只有从这一背景下来考察,我们才能真正认识和理解中国企业的多元化战略行动。战略的制度视角为我们进一步解释中国企业的多元化经营带来新的诠释和启发。在我国转型经济背景下,宏观层面、产业层面和组织层面(公司治理等)的正式和非正式制度环境都显著区别于西方发达国家,因此,将这些制度因素内化到中国企业的多元化分析框架中就变得非常重要。

(一)转型经济中的制度缺陷

转型经济中的制度缺陷(如可靠法律框架与稳定政治结构的缺乏、市场化进程的不足、战略要素市场的不完善等)导致了我国无法为低交易成本的业务运作提供正式制度的支撑和保障,使得交易成本将十分昂贵。由于与完善的市场经济相匹配的正式制度的建立和完善还需要一段时间,这无疑使得多元化的企业(集团)更有利于节约交易成本。比如,资本市场欠发达导致大量上市公司的多元化扩张。首先,资本市场容量有限,而相对低廉的融资成本,导致这些公司囤积了大量的资金,其他企业则普遍面临严重的融资约束,因此出现了上市公司兼并非上市公司一边倒的现象;其次,作为公司外部治理机制的公司控制权市场几乎没有发挥作用。由于行政任命国有企业经理人,导致国有企业兼并存在明显的产权障碍;最后,机构投资者(如基金)在我国资本市场上的作用有限。制度本身的缺陷、监管力度较弱等因素,导致机构投资者本身可能就是市场的投机者。在这样的资本市场条件下,企业存在较严重的代理问题,绩效差的企业非但不被接管,反而会寻求不相关多元化发展③谢佩洪、王在峰:《基于制度基础观的ICP范式的构建及其分析——对我国企业多元化经营的剖析》,《财经科学》2008年第2期。。

(二)政策多变与管制放松带来的市场机会诱惑

中国企业的多元化还与政策的多变和市场的诱惑有关。转型时期政策的多变,一方面给企业的生产经营活动带来了很大的不确定性,因此,处于单一产业的企业更可能遭受政策变化所带来的毁灭性打击,这时企业就倾向于进行多元化经营;另一方面,政策的多变也使市场不断出现获利机会,比如中国所经历过的股票热、房地产热、期货热等等,诱使企业涉足这些领域,从而使企业多元化的盘子越拉越大。政府的管制体制仍然被我国的企业管理者认为是最有影响力、最复杂和最不可预测的环境因素。在我国的经济改革过程中,探索、跟进放开的市场、产业,获取机会利益,具有明显的时间性。产业内原有企业的畸形行为、与市场不适应行为,原有市场的垄断性、低竞争性,产业放松与管制之间的时间差,“政策公共汽车”或产业特别优惠政策的时间性,企业竞争能力的相对平均,形成了市场放松机会面前的企业进入机会平等,形成了抓住时间“脉搏”,获取以时间为基础的竞争优势的突出的战略性意义,造就了放开市场机会的显著的“孤波”性质。由于这种产业利润“孤波”如此巨大、诱人,冲击、兑现这种孤波利益可以给企业带来巨大短期利益,所以,探索、跟进市场管制放松带来的新机会,进行以寻租为基础的多元化,迅速拉平产业放开带来的暴利— —畸形利润,就成了自然选择④宝贡敏:《孤波寻租多角化——转型背景下的企业成长战略》,《科研管理》2002年第3期。。

(三)市场化进程与政府干预并存导致企业对政府的依赖和妥协迁就

樊纲认为,中国正处在经济的双重转轨时期⑤樊纲:《中国各地区市场化相对进程报告》,《经济研究》2003年第3期;樊纲、王小鲁、朱恒鹏:《中国市场化指数——各地区市场化相对进程2006年报告》,北京:经济科学出版社,2007年,第108-120页。,制度理论认为,政府虽然对企业的作用已经削弱,但是市场化程度、规制水平等方面与成熟的市场经济环境还存在一定差距,政府仍在许多层面上对企业进行干预。张维迎曾指出,由于转轨经济时期政府仍控制企业所需的大量关键资源(如土地等),并通过产业政策、行政审批对企业进行范围广泛的规制,企业为了得到地方政府的支持,不得不在很多方面对政府妥协和迁就。比如,一方面,很多企业出于政府对就业率的关注,往往涉足一些与企业核心业务不相关的产业,比如餐饮业和娱乐业等;另一方面,各地方政府都希望、鼓励、甚至要求经营比较好的企业并购那些濒临破产的国有企业,这样,由于政府主导下的“拉郎配”使很多企业进入与自己业务不相关的业务领域;另外,为了迎合和满足当地政府官员的政绩需求,有些企业不得不经常投资新项目、新工程①张维迎:《企业寻求政府支持的收益、成本分析》,《新西部》2001年第8期。。

(四)公司内部股权结构不合理,公司治理机制不完善

第一,转轨中的内部人控制。内部人控制是指以前的国有企业经理或工人在企业公司化的过程中获得相当大一部分控制权的现象,青木昌彦认为内部人控制是转轨过程所固有的现象。内部人控制造成内部治理机制的失效,产生严重的代理问题,管理者不以企业利润为首要目标,而是追求控制权私有利益最大化,强化了企业的多元化扩张行为,给企业带来不利的影响②青木昌彦:《比较制度分析》,上海:远东出版社,2001年中译本,第5-16页。。第二,企业产权制度不确定。制度环境的不确定性产生于不稳定的制度安排。企业(尤其是国有企业)产权保护不力,导致经营权力、经营机会、经营收益的可获得性等方面都面临不确定性。这样的制度安排中,企业经营难以形成稳定的预期,管理者追求任期内控制权私有利益最大化,容易导致企业通过多元化发展追求短期利益。同时,地方政府官员为了短期内促进地区经济快速发展,鼓励企业扩张,助长了一些企业的多元化扩张。企业规模扩大,但核心竞争能力却没能得到提高,多元化可能带来长期效率的损失。第三,预算约束软化。预算约束软化也是计划经济体制遗留的产物。在国有企业改革的过程中,权利下放、资源分配都是按照纵向的行政等级机制逐级进行,因此,自然形成了行政地域框框和地方保护主义。一方面,企业的盈利,首先需要满足政府作为债权人或所有者的权益要求,企业追求正利润的动机不大;另一方面,企业发生亏损的时候会发生寻租行为,如争取地方政府的减息免息等。形成了国有企业利润围绕零波动的局面,劣势企业不但不能被淘汰,还会寻求多元化发展,形成混乱的竞争格局,也使得硬约束的非国有企业面临更大的竞争和风险,促使这些企业试图通过多元化发展规避风险。

(五)非正式制度的约束

正式制度具有法律和行政上的强制执行性,非正式制度通过“社会认同”影响着人们行为实施的选择和后果。制度转型中由于在正式制度上存在缺陷,管理者之间所产生的非正式的人际网络关系似乎正在替代正式制度,非正式制度的约束在规范我国企业经济交易的过程中扮演着十分重要的角色。Oliver (1997)和Peng(2003)③Oliver,C,Sustainable Competitive Advantage:Combining Institutional and Resource-Based View,Strategic Management Journal,1997,18(9),pp:679-713;Mike W.Peng,Institutional Transition and Strategic Choices,Academy of Management Review,2003,(28),pp275-296;谢佩洪、王在峰:《基于制度基础观的ICP范式的构建及其分析——对我国企业多元化经营的剖析》,《财经科学》2008年第2期。等学者的研究认为,主要的非正式制度约束有三个方面:(1)转型经济的许多不确定性使得高层管理者的人际关系成为企业获取资源和发展机会的重要方面。政策变化和行政管理的不透明性和不规范性带来的不确定性,是目前重要的影响企业的非市场环境因素,它时时给企业经营带来不可预见的风险。(2)高层管理者和关键股东,尤其是与政府官员的外部连接也是非正式制度约束中的一个关键部分。研究发现,对中国企业来说,企业高管人员与政府的良好关系与其它人际关系网络相比更能影响企业的绩效。在不稳定的环境中,政府官员或许能为企业提供重要的政治资源和制度资本。因此,处理好与政府的关系在企业经营战略中居于重要的地位。(3)多元化企业的声誉是降低顾客和投资者不确定性的一个非正式但非常重要的信号装置。由于有关政府组织的低效使得消费者利益不能得到有效保护或者得到保护的成本太高,这使得消费者不太信任和购买新的品牌。于是,已建立起品牌声誉的企业可以利用已有品牌进入新的行业从而顺利步入多元化经营。

三、多元化战略的制度视角及分析框架的构建

由上文分析看出,对于转型经济国家的企业来说,国家、社会和企业层面的特定制度因素必须被纳入到多元化研究的理论视野中来,用一种新的以制度为视角的战略观点来解释企业战略的特质。正如斯科特所指出的:“如果我们的研究都在相同的或类似的制度背景下展开,那么我们根本无法辨别和洞悉制度因素对于社会结构和行为主体的影响效应”①Scott,W.R,Institutions and Organizations,Thousand Oaks,CA,Sage,1995.。正是在这样的研究背景下,致力于将制度因素和制度分析框架纳入到主流战略理论的努力近几年开始加强。

(一)基于制度视角的战略理论的形成与发展

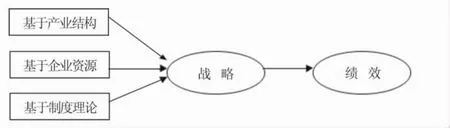

自20世纪90年代开始,以Peng(彭维刚)为代表的一批战略学者通过对新兴经济国家的实证研究,发现制度、组织和战略之间存在互动关系②Mike W.Peng.and P.Heath,“The Growth of the Firm in Planned Economies in Transition:Institutions,Organizations,and Strategic Choice”,Academy of Management Review,1996,21(2),pp.492-528.。其后,他们的观点为更多的学者所认可和不断深化。以正式制度和非正式制度为核心的制度因素越来越受到学术界的广泛关注,并大量应用于战略联盟、跨国竞争、战略绩效等领域的理论分析和实证研究。2005年以来,学术界对新兴经济国家、转型经济国家的研究进一步加强,制度理论的应用更加广泛。随着制度的重要性为人们所重视,基于制度的战略理论可以与基于产业的战略理论和基于资源的战略理论并驾齐驱,制度不再是一个企业战略分析时的背景条件,而是直接决定企业战略和绩效的一个重要方面。如图1所示。

图1 战略和绩效的三个决定因素

(二)制度分析的内涵

在社会科学领域中,历来存在着对制度的各种不同认识,这些不同的制度观来源于不同的理论体系。青木昌彦从博弈论的视角出发,比较了在制度经济学的视野之下三种主要的制度观。他通过将经济过程类比于博弈过程,认为这三种不同的制度观的不同之处在于分别将制度看作是博弈的参与人、博弈规则以及博弈过程中参与人的均衡策略③青木昌彦:《比较制度分析》,第5-16页。。值得强调的是,正如一些研究者所指出的,对制度的概括体现了理论家的偏好和分析的目的,而与正确与否无关。就战略和制度的关系而言,可简单的概括为:(1)作为组织战略背景的制度;(2)作为不同作用层面的制度(组织层面的制度安排、中观制度、宏观制度);(3)作为博弈均衡的制度④王益民:《战略演变的制度基础观》,博士学位论文,复旦大学,2004年,第77-83页。。

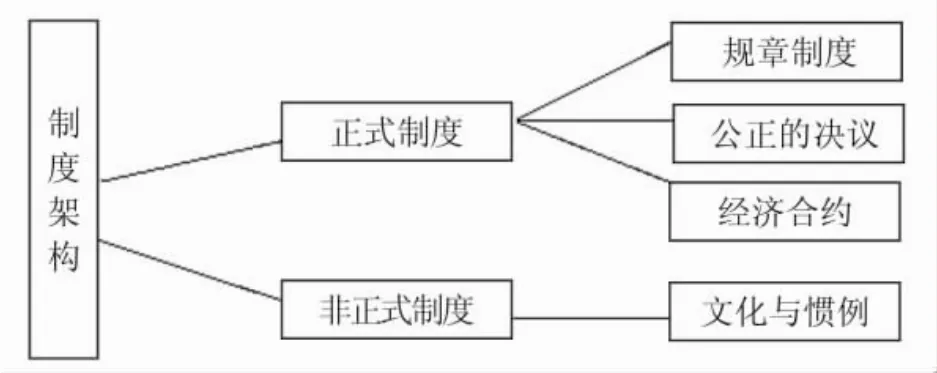

制度框架由正式制度和非正式制度安排所组成,前者包括政治规则、法律判决以及经济契约等,后者则包括各种社会所认可或公认的行为规范,它往往根植于特定的社会文化和意识形态⑤Scott,W.R,Institutions and Organizations,Thousand Oaks,CA,Sage,1995。(如图2所示)。诺斯指出,在正式制度约束条件失效或不存在的情况下,非正式制度安排就会取而代之,成为降低不确定性和为组织活动提供持久性支撑的框架性条件⑥North,D:Institutions,Institutional Change,and Economic Performance.Cambridge,MA:Harvard University Press.,1990,pp.3-4.。

图2 制度的架构

第二种常见的观点与第一种观点相互补充,即进一步把制度划分为不同的层面。比如,第一个层面可以理解为组织层面的制度安排,如公司治理结构、交易契约安排、组织规则等,这显然是内生于组织选择集合中的变量或因素;第二个层面则属于中观的制度安排,比如产业结构、行业规范或惯例等;第三个层面则一般指宏观的制度安排。按照这种划分,后两个层面至少在很大程度上是外生于组织层面的。用制度经济学的语言来描述,就是上一层面的博弈构成外生于下一层面的结构或者元博弈,它设计和决定了下一层面的博弈规则。

在制度的博弈均衡观中,制度也被认为是行为规则,但博弈均衡观对于制度本质的理解又深化了一步。根据这一观点,制度规则绝不仅仅作为一种背景或不同的作用层面是外生给定的,或者由政治、文化和元博弈(meta game)决定,而是由参与人的策略互动内生的,存在于参与人的意识中,并且是可自我实施的。因此从这种意义上来说,制度实质上是“由有限理性和具有反思能力的个体构成的社会的长期经验的产物”。

制度理论涉及面相当广泛,它包含了新制度经济学、社会学、政治学以及认知科学等诸多研究领域的理论贡献。制度分析所强调的是围绕组织所形成的制度体系对于塑造其社会性和组织性行为的作用。新制度经济学从市场不完全出发,致力于讨论制度因素与企业之间的互动关系。诺斯指出,制度提供了博弈规则,借以规范社会中人与人之间的相互关系并使之结构化;组织则是受制于正式的、非正式的制度规则的行为主体。经济中制度的作用在于,通过减少不确定性和建立有利于行为主体之间互动关系的稳定结构,从而降低交易成本和信息成本。从制度理论的视角看,组织除竞争优势的追求之外,还有合法性的诉求;除了差异化的追求之外,还有同构化的战略倾向性。

制度理论对战略管理研究领域传统的产业结构分析和资源基础观构成有益的补充,并为战略管理前沿理论的研究提供了重要的思想源泉①比较能够体现这趋势的是,每年出版的对战略理论研究前沿进行总结与展望的专辑Advances in Strategic Management,其中2002年专题是:The New Institutionalism in Strategic Management(Vol.19)。。

(三)转型经济:制度情境、组织与战略之间的内生互动

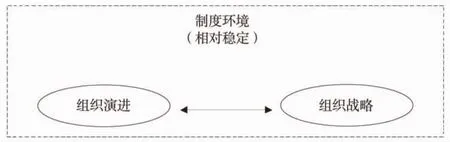

在西方成熟的市场经济制度背景下,由于不存在大规模、急剧变化的制度转型特征,大的制度环境(比如完善的公司治理结构、发达的资本市场等制度结构)可以作为相对稳定的企业成长与运作的场景而“淡出”(如图3所示)。

图3 成熟市场经济:作为外生变量的制度情境资料来源:Mike W.Peng,Business Strategies in Transition Economies,Thousand Oaks,2000,p45

转型经济制度环境的情形则大不相同,由于市场环境不成熟、产权保护缺乏以及特定的制度不确定性,决定了在不同环境中运作的不同类型企业,必须根据各自异质性的制度性优势或制度性劣势选择适合于特定背景的战略,由此导致了在战略发展过程中的不同行为倾向和路径选择。另一方面,企业的战略选择相应地也会影响制度框架本身朝着什么样的方向演进。因此,处于制度转型期的企业组织也是“制度建构者”,转型经济中制度变迁与组织演进之间的互动关系成为常态,制度的选择、建构和塑造本身必须作为至关重要的“内生变量”来加以考虑,企业的战略行为与战略选择则是这种多个复杂的内生变量之间互动关系的一种产物(如图4所示)。尤为重要的是,在这样一个特定的环境及其变化过程中,企业在成长过程中的战略行为和战略选择不仅仅象传统的战略研究所指出的那样单纯由产业条件和企业特定资源所驱动,而且是战略决策者面对特定的不断演进的制度框架下各种正式、非正式约束条件的一种主动反应②Oliver,C,Sustainable Competitive Advantage:Combining Institutional and Resource-Based View,Strategic Management Journal,1997,18(9),pp:679-713.。

图4 转型经济:制度情境、组织与战略之间的内生互动资料来源:改编自Mike W.Peng,Business Strategies in Transition Economies,Thousand Oaks,2000

根据制度理论的观点,组织行为的动机决不仅限于经济最优化的理性选择,还应包括对社会正当性和社会性义务的诉求。在这一过程中,可以使合法性、资源以及生存能力得以提高,因此与社会期望的一致性如何,在很大程度上决定了组织的成功和生存。制度基础观的基本假设前提是,成功的企业就是那些能够在与社会压力保持趋向一致的过程中取得足够的支持和合法性的企业。这与资源基础观的基本假设前提正好相反,后者则认为,稀缺的、专业化的、难以模仿的资源以及资源市场的不完全性导致企业之间的异质性,所谓成功的企业,就是那些能够获取和保持有价值的异质性(独特)资源并使之成为持续竞争优势基础的企业。

(四)制度视角下企业多元化战略分析框架的构建

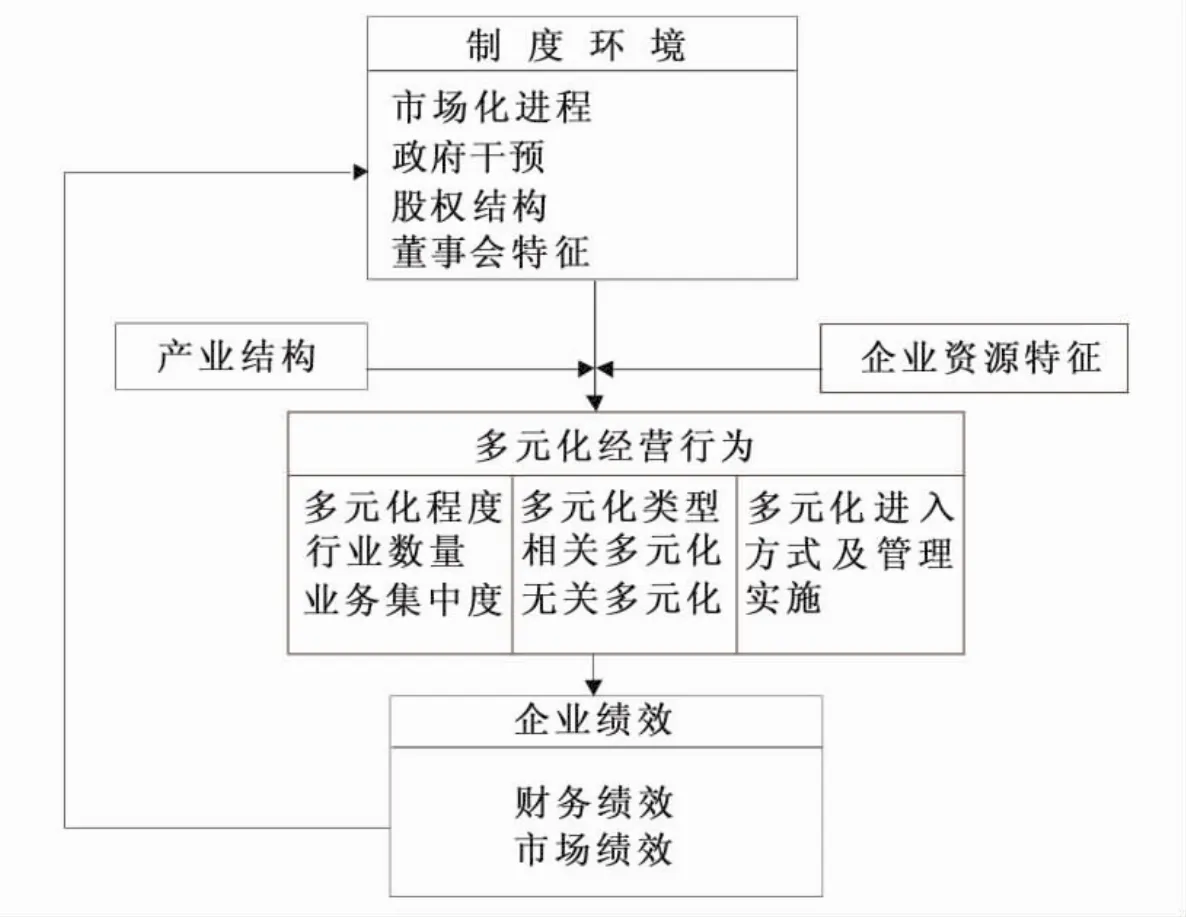

到目前为止,尽管相当多的理论研究者都认为制度分析框架非常适合于研究转型经济中企业的战略行为,是针对这一类型问题的最佳理论范式,但是运用制度分析框架对转型经济中企业多元化战略行为的理论和实证分析都还非常有限,以制度转型为基本特征的中国经济,为这一范式提供了适宜的发展理论和提供验证的场所。本文认为单纯套用西方企业战略研究中成熟的结构——行为——绩效和资源——行为——绩效的范式来研究我国企业的多元化战略受到很大的挑战。因此,在对我国企业多元化战略进行研究时,应对上述研究范式进行改进,调整为“制度——行为——绩效”分析范式。只有这样,才能使得我国企业多元化在较严密的逻辑体系指导下进行系统研究。这一范式将制度作为内生变量,强调制度对企业经济主体的影响,进一步发掘出企业行为背后的制度因素的作用,增强了该分析框架在新兴经济或转型经济中的理论解释力(如图4所示)。进而通过笔者构建的制度——行为——绩效的分析模型(如图5所示),我们可以更清楚地、更直观地看出中国企业面临的制度环境、多元化行为和经济绩效之间的内在机理。

图5 基于制度基础观的多元化战略分析框架

四、结论

综上分析,虽然中国战略管理研究仍然不可避免地在理论和方法上处于“拿来主义”阶段,西方战略理论和研究方法上的长期科学积累和在此基础上所形成的先进性,将继续为我们的理论分析和解释提供强大的工具性支撑。但战略管理的学科特性决定了它必然是问题导向和实践导向的,我们不能因此将中国企业发展以及相应的战略问题所处的特定制度转型背景简单地舍弃掉。因此,针对于战略管理领域中的资源基础观点,制度理论可以赋予其更为丰富的内涵,并构成有益的补充:(1)企业可能受制于其自身的历史和演进路径,而做出并非最优的资源决策;(2)沉没成本可能表现为认知性的,而不仅仅是经济性的,由此导致次优的资源和路径选择;(3)企业可能是不愿意,而不是不能够模仿竞争对手的资源和能力,尤其是当这些资源被认为是缺乏合法性或缺少社会认可的时候①Oliver,C,Sustainable Competitive Advantage:Combining Institutional and Resource-Based View,Strategic Management Journal,1997,18(9),pp:679-713.。制度视角为战略管理研究提供了其他理论视角所不能比拟的强有力的理论基础,其优势在于能够充分解释组织与其制度性环境因素之间究竟是如何联系在一起的。在此基础上,本文构建了一个转型经济背景下基于制度视角的多元化战略行为与绩效分析的整合框架,尝试将制度分析纳入到主流的多元化理论,探索制度因素对公司多元化战略行为的影响以及多元化与企业绩效之间的因果互动关系,为建立适合中国实际的战略管理体系进行一次有益的尝试。