江苏土壤地球化学分区

2011-01-05廖启林郑丽春潘永敏黄顺生

廖启林,刘 聪,金 洋,华 明,郑丽春,潘永敏,黄顺生

(1.江苏省地质调查研究院,江苏 南京 210018;2.江苏省国土资源厅,江苏 南京 210029)

江苏土壤地球化学分区

廖启林1,刘 聪2,金 洋1,华 明1,郑丽春1,潘永敏1,黄顺生1

(1.江苏省地质调查研究院,江苏 南京 210018;2.江苏省国土资源厅,江苏 南京 210029)

土壤地球化学分区的实质就是依据不同地区土壤中元素含量等差异及其分布规律,划分地球化学特征一致或相似的土壤分布范围。以江苏1∶25万区域生态地球化学调查新获得的大量土壤样品元素含量等测试数据为基础,从全省土壤元素含量等分布不均匀的现状出发,根据土壤中的元素组合、特殊元素含量差异、酸碱度差异等,并结合各地第四纪地质作用特点等要素,将江苏土壤划分为3个地球化学区、24个地球化学亚区,指出了部分土壤地球化学亚区的特殊用途,为江苏土地资源保护与利用提供了新的线索。

土壤;地球化学分区;江苏

0 引言

土壤的物质组成、元素地球化学特征的差异与土地资源的保护利用、生态安全密切相关。随着人类对资源与环境问题的认识越来越深刻,生态地球化学调查对土壤环境的研究也逐步深入。元素地球化学作为研究地表沉积物物质组成、来源、成因等的重要手段,与土壤学的结合日趋紧密,针对地表土壤、河湖沉积物的地球化学研究成果也相当丰富,前人在运用元素地球化学研究地表物质组成、成因来源等方面的文献报道也很常见(杨守业等,2000、2001;陈怀满,2002;黄成敏等,2002;吴卫红等,2006;王国庆等,2007;李新艳等,2007;唐文春等,2007;叶玮等,2008;秦鱼生等,2008;常宏等,2008;戴万宏等,2009)。江苏是全国率先完成其全部地表土壤区域生态地球化学调查的省区,获得了丰富的土壤元素含量分布等第一手调查数据。笔者以新近获得的江苏省数万个土壤样品的元素含量分布数据为依据,通过对全省地表土壤元素地球化学特征的宏观分析,对江苏土壤的地球化学分区问题作一初步探讨,期望能为深入研究江苏土壤的物质组成、合理利用全省有限土地资源提供参考。

1 数据基础

土壤地球化学分区也是对元素地球化学分区的进一步拓展与有关方法理论的应用,其前提是必须要掌握一个地区系统的土壤元素含量分布等调查数据。生态地球化学调查又称多目标区域地球化学调查,被喻为新时期地表地学研究的“基因”工程。主要是针对第四纪覆盖区开展的基础性地质调查工作,基本目标包括基础地质、资源潜力与生态环境等三大方面,按照1∶25万采样网度和分析密度,系统调查土壤等第四纪沉积物的元素含量分布等地球化学特征。依据第四纪覆盖区元素地球化学特征空间变化及对应的成因关系规划国土资源科学保护与利用,为资源潜力评价、生态环境建设、土地资源管护等提供基础地质资料,是生态地球化学调查评价的基本任务。

自2000年开始,江苏即开展了小范围的多目标区域地球化学调查试点工作。至2007年底,已经率先在全国完成了其全部陆域国土的区域生态地球化学调查工作,按照全国统一的多目标区域地球化学调查(或填图)技术规范,系统收集了全省以土壤为主的地表第四系沉积物的元素含量分布等调查资料,编制了各个元素的系列地球化学调查成果图。通过多年实地调查,按照表层土壤(相当于耕作层)采样深度为0cm~20cm,以1km2为1个采样单元(或格子),每采样单元至少采集1个样品(重要城市地区适当加密)、样品质量大于800g、散点采集该单元内最具代表性土壤混合而成,每4km2分析测试1个组合样(由取自每个采样格子的所有子样等量混合而成)、样品质量200g,共采集表层土壤样品超过10万个、统一分析测试表层土壤样品24 186个,主要用于揭示人为环境土壤地球化学特性;深层土壤采样深度150cm~200cm(少量样品为120cm至基岩深度),以4km2为1个采样单元(或格子),每格子采集1个样品,样品质量大于600g,用特制采样器单点采集该格子内最具代表性土壤,每16km2分析测试1个组合样(由取自每个采样格子的所有子样等量混合而成,子样不足4个者按实际子样等量分取)、样品质量200g,共采集全省深层土壤样品2.4万多个、统一分析测试深层土壤样品6 127个,主要用于研究自然环境土壤地球化学特征。对新采集的上述全部约12万个土壤等沉积物样品,在送实验室分析测试之前,统一过20目筛,剔除样品中的碎石、树根、草屑等杂物,之后按规定抽取一部分组成组合分析样送实验室进行分析测试,余下部分按单样抽取约450g作为副样进行长期保留,建立了专门的“江苏省国土生态地球化学调查”副样库。以上区域生态地球化学调查(1∶25万)样品统一分析测试54项指标,分别为pH、TOC(总有机碳)及 Si、Al、Mg、Ca、Fe、K、Na、C、N、P、S、Se、B、Mn、Ti、V、Co、Cr、Ni、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Sb、Bi、Hg、Mo、W、Sn、Ag、Au、Sr、Ba、La、Ce、Y、Sc、Zr、Th、U、Ga、Ge、Tl、Li、Be、Rb、Nb、F、Cl、Br、I,累计获取关于全省国土地表生态地质环境的元素含量等分布数据近200万条,每个调查数据都像棋盘上的“棋子”一样均匀分布在全省10.26万km2国土的土壤中,笔者曾多次报道过此项调查的有关研究成果(廖启林等,2004、2006、2007;Liao Qi-lin et al,2007;Huang S S et al,2007)。

为了保证上述调查数据的质量,对样品采集与测试过程及其技术要求事先进行了统一规定,并采取多种有效形式对样品采集质量、分析测试质量进行了严格监控,最终数据质量经过国家权威部门组织专家进行了验收。这批全省高质量土壤元素含量调查数据的获取,为下一步要进行的全省土壤地球化学分区奠定了坚实的数据基础。

2 江苏土壤元素含量分布总体特征

江苏境内土壤种类发育比较齐全,所分布的土壤大类主要有水稻土、潮土、滨海盐土、沼泽土、红壤、紫色土、石灰岩土等。上述1∶25万区域生态地球化学调查所获得的江苏省土壤元素含量等调查数据的初步分析与研究显示,江苏土壤的元素含量分布宏观上具有以下显著特征。

(1)全省土壤环境中52个元素与总有机碳(TOC)的含量分布绝大多数不均衡,酸碱度分布差异明显,52个元素中,任何一个元素的最高含量都是其最低含量的2倍以上。从常量元素到微量元素,从毒害元素到营养元素,其含量分布在空间上都表现出较大差异。如全省表层土壤的K最低含量才0.95%,最高含量达3.69%,二者相差近4倍;又如全省表层土壤的最低pH为4.2,最高pH为9.9,可从极酸性土壤变化到强碱性土壤。总体来看,苏北土壤的 Ca、Mg、K、Na、F 等元素含量偏高,以碱性环境为主;苏南土壤的 Si、Ti、B、TOC、稀土元素含量相对较高,以中酸性环境为主。

(2)就各元素平均含量而言,江苏土壤的Cr、Mn等元素平均含量高于全国土壤平均值,而As、Se等元素平均含量低于全国土壤平均水平。另外,本次统计所得的江苏土壤的Cd、Hg、Se 3个元素的平均含量远低于20年前的相关统计结果,如本次所得江苏深层土壤的 Cd、Hg、Se平均含量分别为0.085μg/g、0.020μg/g 和 0.090μg/g,其背景含量的上限分别为 0.115μg/g、0.030μg/g 和 0.12μg/g,而20年前所报道(中国环境监测总站,1990)的江苏C层土壤的 Cd、Hg、Se平均含量分别为0.118μg/g、0.096μg/g和 0.15μg/g,其背景含量的上限全部超过了0.3μg/g。出现上述偏差,应与当时土壤样品分析方法中Cd、Hg、Se等检出限偏高、一些低含量样品没能参与统计有关,也可能与以前所采集的样本数量偏少有关。

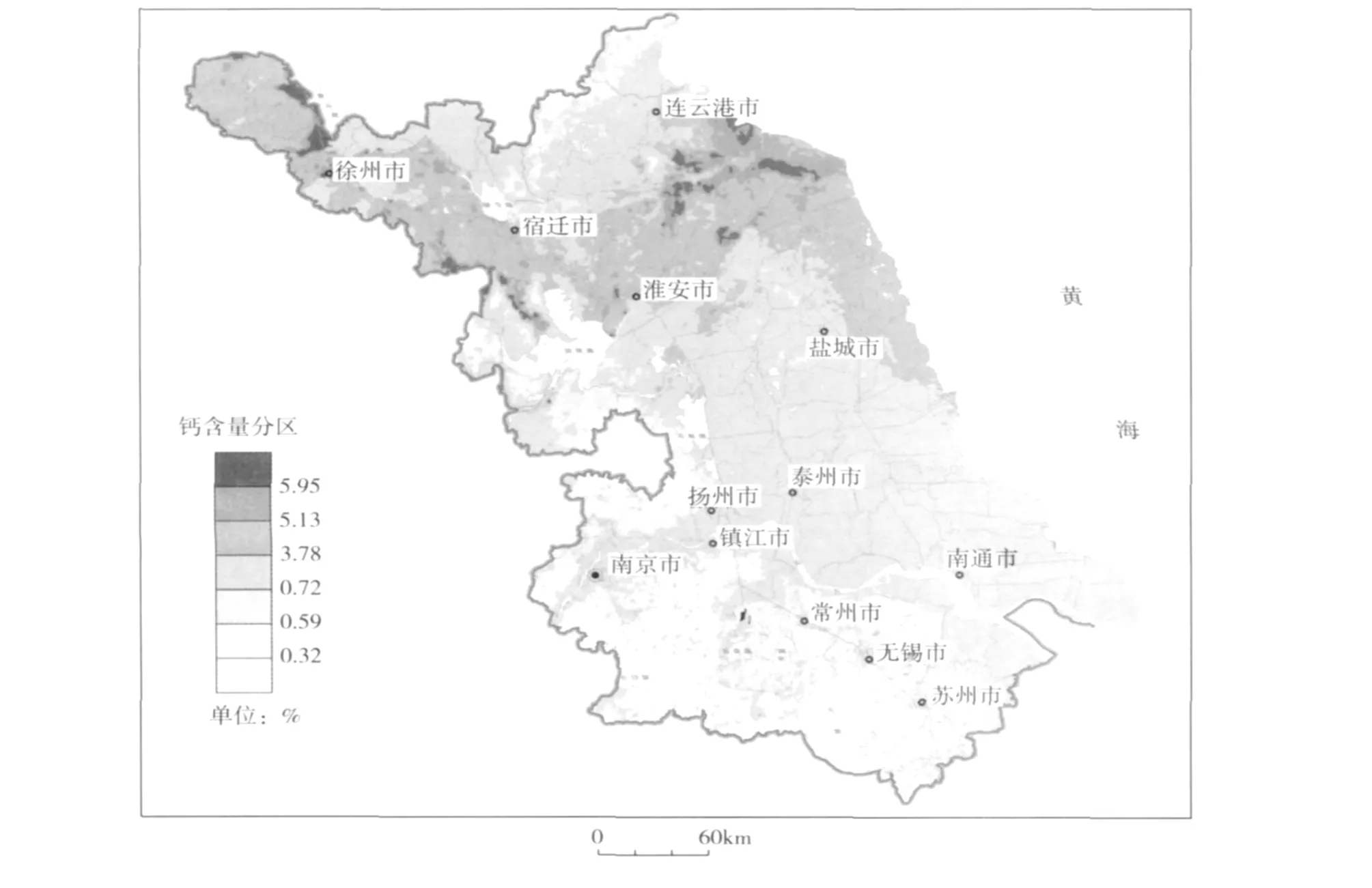

(3)全省土壤元素含量分布差异与成土母质有一定的对应关系,初始成土物质来源对各地土壤的元素地球化学特征有直接影响。例如,苏北泛黄河故道一带土壤具有显著富Mg-Ca-C、贫Si、偏碱性等基本特征,当地土壤的无机碳含量远高于其周边地区,这套富无机碳的土壤同时高度富集钙(图1),与这套土壤的成土母质来源于古黄河上游、本身富含碳酸盐有关;又如,苏南西部丘岗地区土壤具有相对富Si-Al、富稀土元素、富B、贫Mg-Ca、pH为中酸性等基本特征,与当地成土母质来自中酸性火山岩有联系;再如,盱眙—六合一带新生代玄武岩分布区土壤中发现其Cr、Ni、Co等铁族元素含量显著偏高,这正是对玄武岩基本元素组合特征的继承。

图1 江苏土壤钙含量(%)分布现状

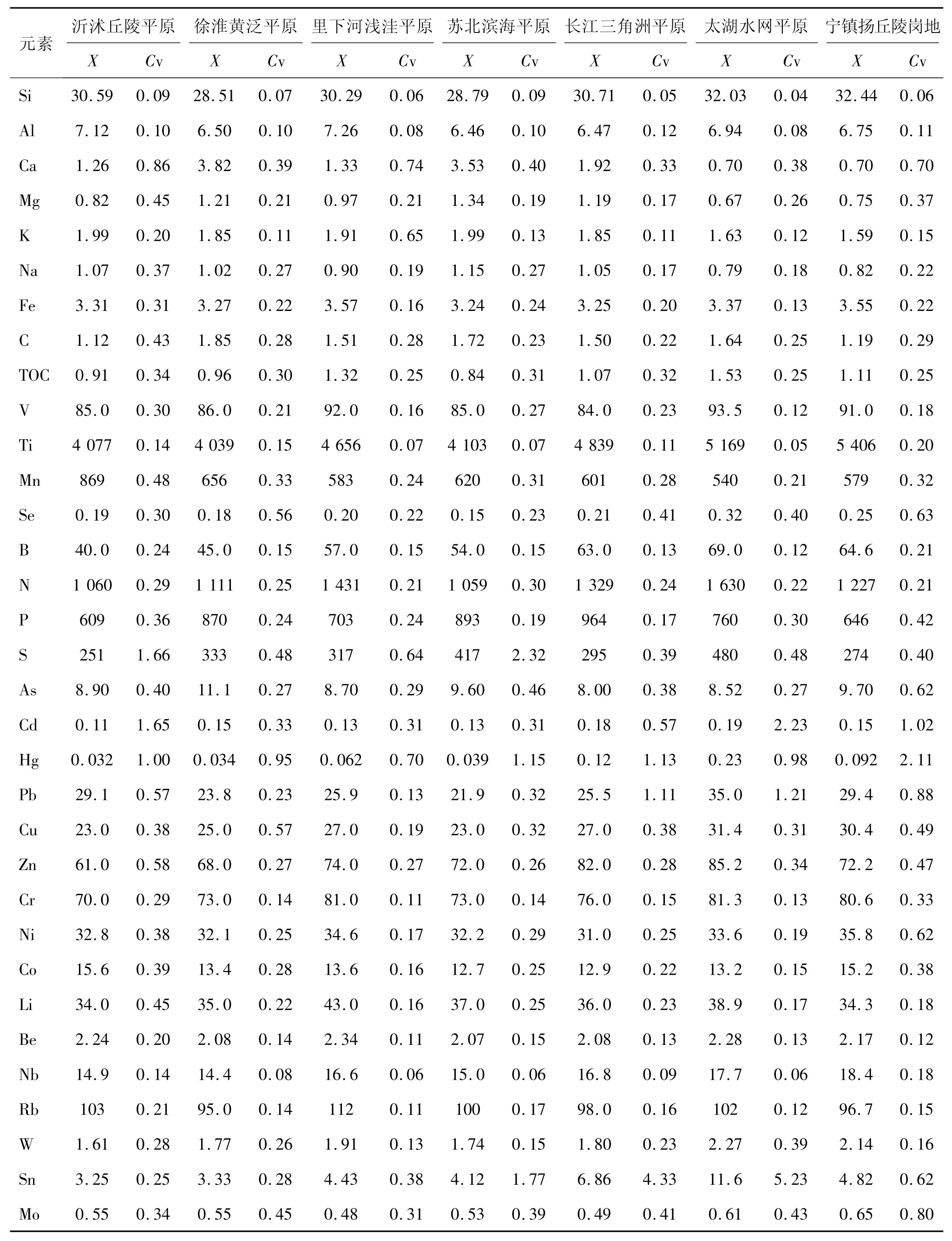

(4)不同地貌单元土壤的元素含量分布各有特点,几乎每个地貌单元的土壤都存在特定的元素组合。江苏境内从北向南分布着沂沭丘陵平原、徐淮黄泛平原、苏北滨海平原、里下河浅洼平原、长江三角洲平原、宁镇扬丘陵岗地、太湖水网平原等7大地貌单元,以上各单元表层土壤的元素含量分布基本统计结果列于表1。从中可看出,沂沭丘陵平原土壤相对富 K、Mn、Ba、Pb、最贫 B,徐淮黄泛平原土壤明显富 Ca、Mg、C、贫 Si,苏北滨海平原土壤相对富Cl、Br、Ca、Mg、K、Na、贫 TOC,太湖水网平原土壤明显富 N、Se、B、S、TOC,其 Cd、Hg 等重金属含量显著偏高,宁镇扬丘岗土壤相对富Ti、Fe、Zn,长江三角洲平原土壤相对富P、Sn。

(5)就全省不同行政区而言,其土壤的元素含量分布也存在较大差异。从13个省辖市土壤的元素含量分布数据统计资料显示,南京、镇江等地区土壤中的Ca元素平均含量与徐州地区土壤的平均含量相比差8倍多,南通市土壤的As元素平均含量不到连云港、宿迁、南京等地土壤的一半,南京土壤的S元素平均含量不及徐州土壤的1/3。

通过上述比较可以看出,江苏土壤元素含量分布存在地域性差异,成土母质及物质来源不同是导致各地土壤元素地球化学特征有别的重要原因,这些土壤元素含量分布、特定元素组合等差异构成了进行土壤地球化学分区的直接依据。

表1 江苏不同地貌单元表层土壤元素平均含量与变异系数对比

续表1

3 土壤地球化学分区的意义

元素地球化学分区在20世纪八九十年代的区域地球化学调查研究中被广泛应用(谷晓明等,1993;李双林等,1997),主要是为了进一步利用地质体之间的元素地球化学特征差异做好区域成矿预测工作,研究对象多限于各大地构造单元及其岩石圈。后来,地球化学分区也被表生地球化学研究、农业及环境领域的元素地球化学研究所应用(王宪伟等,1997;潘爱芳等,2004;王国庆等,2007;何伟相等,2008),河流、海洋沉积物的元素地球化学分区侧重于物质来源研究,环境地球化学分区与农业地球化学分区侧重于地表不同区域的生态功能划分,基本做法都是地表不同介质(以第四系沉积物为主)的元素地球化学信息的提炼。地球经过漫长的历史演化,形成了地表元素分布的不均匀性,这种不均匀性反映在不同介质中,为不同形式的地球化学分区奠定了基础。

地球表层生态系统由大气圈、水圈、生物圈、土壤圈和岩石圈等5大部分组成,土壤圈作为连接其他4大生态圈的纽带,一直是现代地球化学研究的重要领域。关于土壤的元素地球化学特征研究已经有比较悠久的历史,但进行土壤地球化学分区需要以一定范围的大量元素地球化学调查数据为基础,以前这方面的研究并不很多。进行土壤地球化学分区,其实质就是依据不同地区土壤元素地球化学特征的差异,利用其元素组合、特殊元素含量分布指示信息等,结合形成土壤的有关地质背景,用统一的地球化学标准划分不同的土壤分布范围,并赋予每个土壤分区的特定元素地球化学意义。江苏因为已经完成了1∶25万区域生态地球化学调查,积累了全省土壤网格化分布的大量土壤样品的元素含量调查资料,具备了开展其土壤地球化学分区研究的基本条件。

开展江苏土壤的地球化学分区研究,具有以下现实意义。

(1)可以为研究第四纪成因等基础地质问题、农业区划、土地资源规划等提供背景资料。土壤元素地球化学组成是成土母质经历一系列物理、化学、生物作用的结果,它既是第四纪地质作用过程的真实记载,又受到人类活动的影响,土壤元素异常含量又可能对农业生产、环境质量、人群健康等造成一定影响。

(2)可以进一步丰富江苏土壤地球化学研究的内容,为深入探索江苏土壤的物质来源、生态功能分区等提供新的线索或依据。

(3)可以进一步开发1∶25万区域生态地球化学调查资料的潜在利用价值,为土壤地球化学调查在土地资源保护利用中发挥应有作用提供新的借鉴。

(4)可以为宏观把握全省地表土壤的物质组成差异及元素分布总体特征提供一个“窗口”,丰富现代环境地球化学研究内容。

4 分区准则

以江苏3万多个土壤样品的52个元素含量、pH、TOC等调查数据为基础,以研究总结土壤元素分布特征和组合规律为出发点,充分考虑常量元素的空间分布差异及其对土壤质地的影响,考虑成土母质类型差异,依据微量元素组合和地理地貌特征作为亚区划分主要依据,适当考虑人类活动的影响。在进行江苏土壤地球化学分区具体界限划分时,遵循以下基本准则或线索。

(1)以土壤元素含量分布现状为基础,考虑成土母质及其沉积过程的区域性特点,重点考察土壤中常量元素(Si、Al、Ca、Mg、Fe、Na 等)、营养元素(N、P、K、S、Cu、Zn、B、Se、Mo 等)、毒害元素(Cd、Hg、Pb、As、Cr、Tl等)、代表性微量元素(部分 REE、卤素、铁族元素、Sc、Zr、U 等)、pH、TOC 等主要指标的宏观分布,元素组合及相关地球化学特点类似、成土过程相似者为同一个地球化学区或亚区。

(2)挑选能代表土壤基本物质组成的常量元素(Si、Al、Ca、Mg、Fe、Na 等)、对土壤属性有重要影响的酸碱度(pH)和有机质含量(OM)及有特殊指示意义的微量元素(Cd、B、Se等)作为划分地球化学区的基本依据,结合地质背景先划分地球化学区。

(3)在同一地球化学区中,依据土壤中特定的元素组合相对贫富差异、局部地貌、特殊成土母质等,再进一步划分各地球化学亚区。基岩出露区、残坡积层等制约土壤元素分布的特殊地质背景也作为划分土壤地球化学亚区的重要依据。

(4)Si、Al、Ca、Mg、Fe、K、Na 等常量元素在深、表层土壤的宏观分布特征一般比较接近,当同一地区表层与深层土壤的有关微量元素含量分布有较大差异时,有机质(OM)、营养元素含量主要参考表层土壤的资料,B、Se、重金属元素等总体以表层土壤资料为主,适当考虑深层土壤的数据,La、Ce、Y、Sc、Zr、U等元素则主要参照深层土壤的资料。

5 土壤地球化学分区结果与讨论

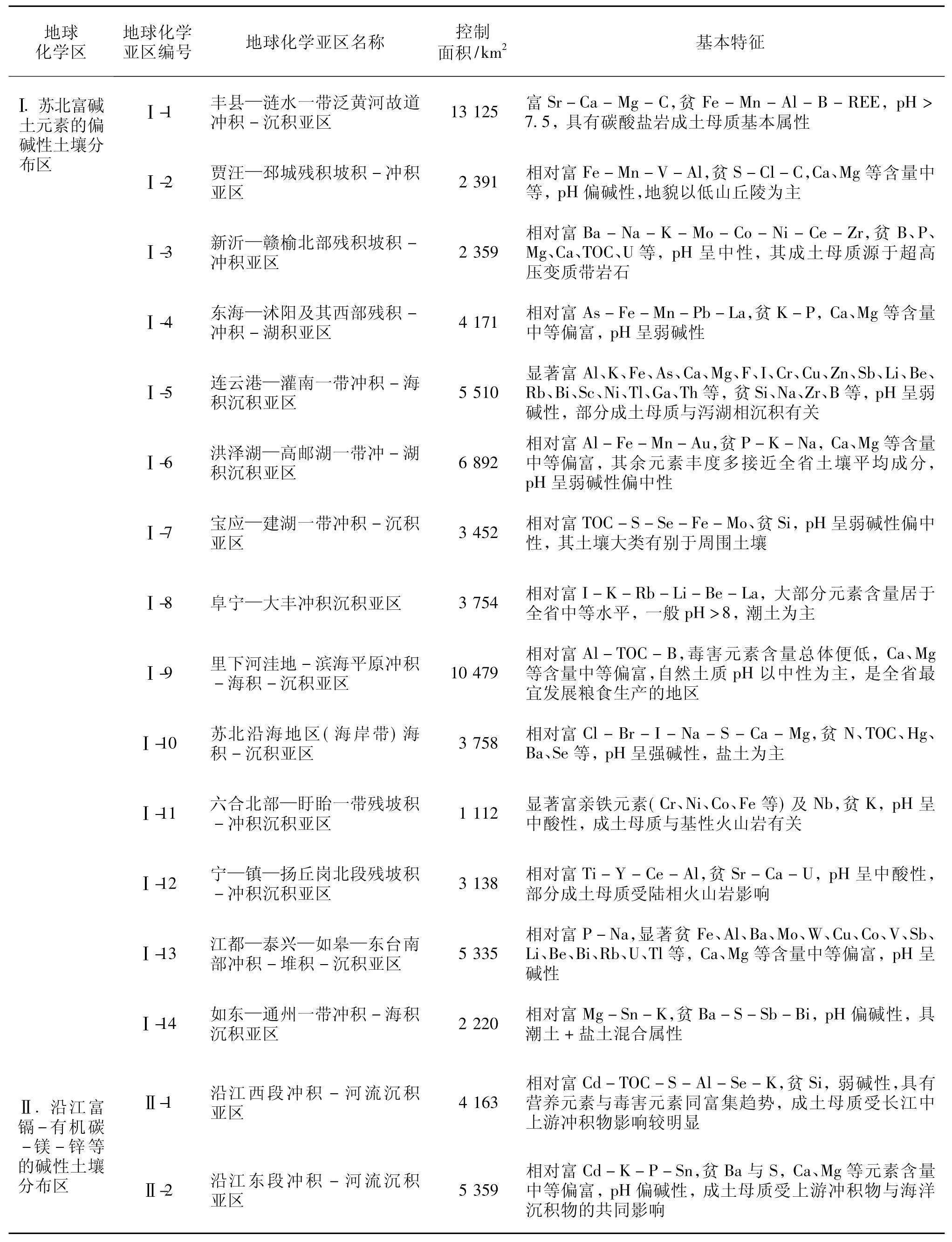

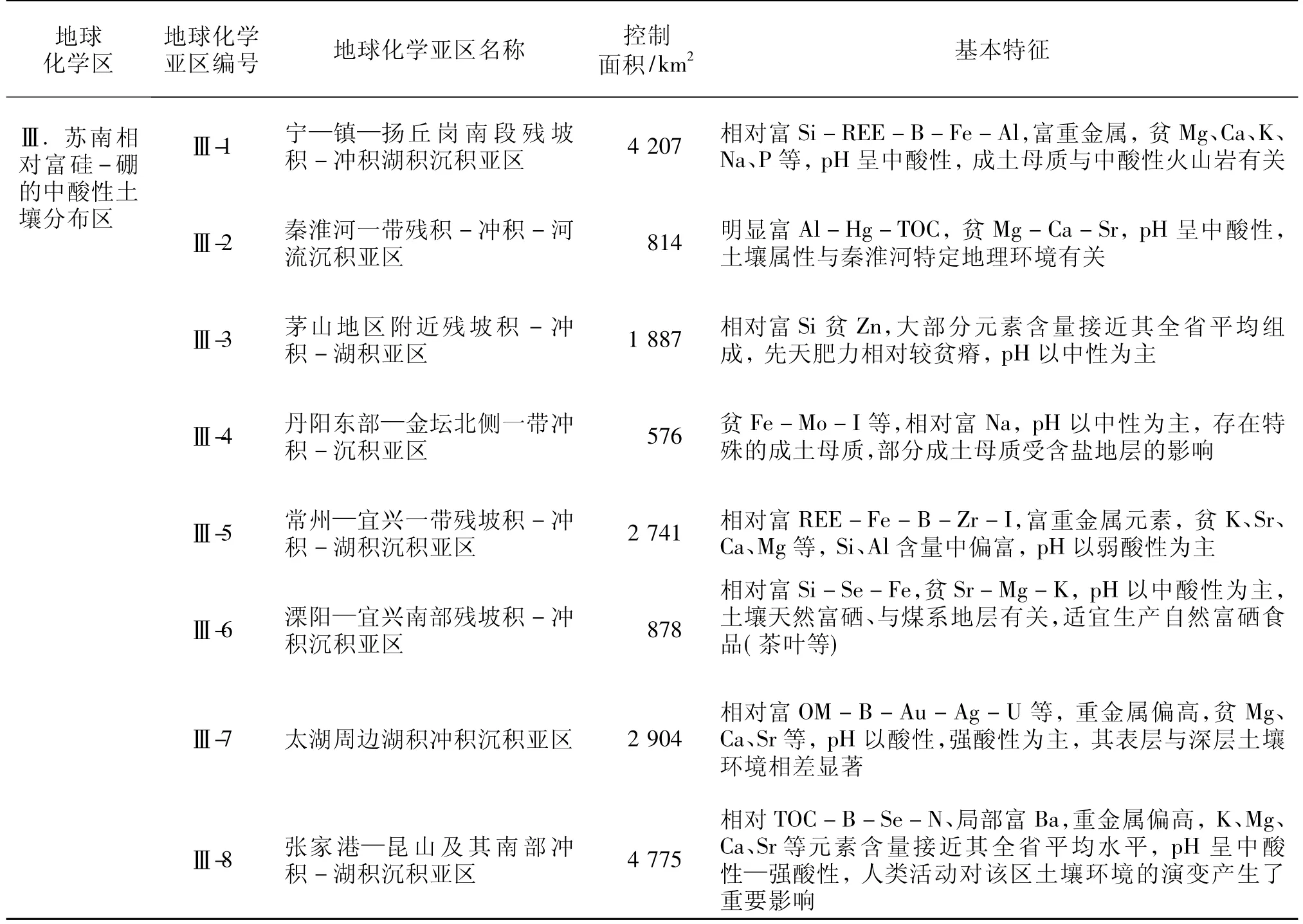

按照上述土壤地球化学分区原则,可将江苏土壤划分为3个地球化学区、24个地球化学亚区。其具体分布情况如图2。

3个土壤地球化学区如下。

Ⅰ.苏北富碱土元素的碱性土壤分布区,包括14个地球化学亚区。该地球化学区基本特征是土壤总体偏碱性,Ca、Mg、Sr、Ba、K 等碱性或碱土元素含量总体偏高,Si、Al含量总体偏低,大部分地区有机质含量相对偏低(但有相当一部分地区土壤的碳含量并不偏低),大部分地区土壤相对贫B、贫稀土元素比较明显。

Ⅱ.沿江富镉-有机碳-镁-锌等的偏碱性土壤分布区,又可分为2个地球化学亚区。该地球化学区基本特征是土壤相对富Cd趋势比较明显、分布有一定规律,pH 呈碱性,同时相对富 Si、Ca、Mg、有机质,B丰度适中。

Ⅲ.苏南相对富硅-硼的中酸性土壤分布区,可进一步分为8个地球化学亚区。该地球化学区基本特征是土壤酸碱度总体呈中酸性,大部分地区相对富 Si、B、Al、有机质、稀土元素且贫 Ca、Mg、Sr、K等碱性元素,部分土壤毒害重金属元素也明显偏高。

上述3个土壤地球化学区之间,沿江土壤地球化学区具有苏北、苏南两大地球化学区的过渡特征,其元素地球化学组成具有继承长江上游冲积物的特点。3个土壤地球化学区又被进一步划分为24个土壤地球化学亚区,各土壤地球化学亚区的基本特征见表2。从表2可看出,各土壤地球化学亚区都能与一定的第四纪沉积环境相对应。有些土壤地球化学亚区除具有特殊的成土地质环境外,还具有特殊的资源优势,如溧阳—宜兴南部残坡积-冲积沉积亚区(编号Ⅲ-6)就是全省最有开发利用价值的天然富硒土壤资源所在地,其土壤富硒属于自然富硒,富硒土壤的形成主要与当地存在一套富含硒的煤系地层有关(廖启林等,2007),曾利用富硒土壤资源分布线索在当地发现了天然富硒茶叶。还有的土壤地球化学亚区对应了特殊的成土母岩,如六合北部—盱眙一带残坡积 -冲积沉积亚区(编号Ⅰ-11),当地土壤环境以明显富集 Cr、Ni、Co、V、Ti、Mn、Fe、Cu等亲铁元素而区别于周围土壤,就与当地存在以玄武岩为代表的新生代基性火山岩有关,富亲铁元素的土壤环境的存在实际上就是这套基性火山岩风化、剥蚀、残积的结果。每个土壤地球化学亚区在继承其所属土壤地球化学区的基本属性的同时,也呈现了一定的个性,土壤地球化学区强调宏观性与共性,而土壤地球化学亚区则比较突出个性与差异性,对土地资源利用更有帮助作用的应该是土壤地球化学亚区。

上述各土壤地球化学亚区所记录的元素含量等分布信息,实质上是各地成土母质来源、成土母岩风化作用、第四纪沉积演化过程、人类活动对土壤环境的改造、土地利用等各种历史与现代信息的综合反映或显现。土壤等地表沉积物的来源对其元素地球化学特征有直接影响,尤其是成土母质对土壤等沉积物的元素含量分布有较大影响,这已经为前人的大量研究结果(杨学义,1982;杨守业等,2000;黄成敏等,2002;朱立新等,2006;叶玮等,2008;常宏等,2008;戴万宏等,2009)所证实,成土母质的差异还导致了不同地区土壤元素背景含量的差别(杨学义,1982;杨守业等,2000;朱立新等,2006)。稀土元素(REE)因为具有相对稳定的习性,常作为示踪沉积物来源的重要手段,曾被前人研究土壤元素地球化学特征所经常运用(杨元根等,2000;朱维晃等,2004)。江苏境内土壤的稀土元素分布总体比较正常,本次划分的24个土壤地球化学亚区中,只有宁—镇—扬丘岗南段残坡积-冲积湖积沉积亚区(编号Ⅲ-1)、常州—宜兴一带残坡积-冲积-湖积沉积亚区(编号Ⅲ-5)土壤环境的La、Ce、Y等稀土元素含量明显偏高,都与湖相沉积有关,推测其物质来源可能与附近的陆相火山岩有关。前人曾报道过土壤环境富集稀土元素有利于提高水果的甜度,在环境领域也将稀土元素列入对人体有害的受控监测指标。

表2 江苏省土壤地球化学分区及其特征

续表2

与以往考察土壤元素地球化学特征侧重在沉积物的来源、成因等研究相比,本次进行江苏土壤地球化学分区研究还进行了土壤元素分布等差异对土地资源利用保护影响的尝试,除了上面提及的将新发现的天然富硒土壤资源产地作为一个单独地球化学亚区划出来外,像划分太湖周边湖积冲积沉积亚区(编号Ⅲ-7)就是考虑到当地土壤环境Cd、Hg、Pb等重金属含量明显偏高(全省土壤重金属污染相对最集中的地段),有提醒有关方面重视太湖周边生态环境综合整治与恢复的想法;划分新沂—赣榆北部残积坡积-冲积亚区(编号Ⅰ-3)是考虑到当地土壤在全省最缺B,提示有关方面要注意补施含B的微肥;划分里下河洼地-滨海平原冲积-海积-沉积亚区(编号Ⅰ-9)主要因为当地土壤环境质量在全省相对最好,具备作为商品粮生产基地的有利条件,等等。划分土壤地球化学区与亚区既属于基础研究,也是生态地球化学调查成果的具体应用。当然,应用生态地球化学调查数据解决土地资源保护利用所关注的问题远不只如此简单,土壤地球化学分区研究可作为其中的一项探索。

6 结语

(1)江苏土壤环境中大多数元素(含OM)含量空间分布很不均衡,各地土壤环境酸碱度分布相差甚显,为进行江苏土壤地球化学分区奠定了基础。

(2)主要依据全省土壤元素地球化学特征的差异,利用元素组合、特殊元素分布贫富差距所揭示的土壤属性信息,结合成土母质、第四纪地质作用过程等要素,将江苏土壤划分为3个地球化学区、24个地球化学亚区,分别是苏北富碱土元素的碱性土壤分布区(含14个亚区)、沿江富镉-有机碳-镁-锌等的偏碱性土壤分布区(含2个亚区)、苏南相对富硅-硼的中酸性土壤分布区(含8个亚区),其中沿江富镉-有机碳-镁-锌等的偏碱性土壤分布区在上述3个土壤地球化学区之间具有某种过渡性。

(3)上述土壤地球化学分区结果,可为江苏土地资源的保护利用提供部分线索。对于一些可能还需要深入探索研究的现象,也将为今后研究留下新的思考。

(4)划分土壤地球化学区更强调土壤环境元素分布的共性与宏观性,划分土壤地球化学亚区则更侧重土壤环境元素分布的个性与差异性。对土地资源的保护利用而言,土壤地球化学亚区可能更有针对性。作为在全省1∶25万区域生态地球化学调查(多目标)资料基础上的一种探索,进行江苏土壤地球化学分区研究的方法与结果并非很成熟、完善,但应尽量将大量区域生态地球化学调查数据转化成可供有关方面利用、深入研究的信息。

7 致谢

吴新民、翁志华、朱伯万、毕葵森、范迪富、陈宝、冯金顺、仇慎平、高孝礼、汤志云、周泳德、侯平等参加了该项研究工作。江苏省地质调查研究院、江苏省国土资源厅有关领导与专家对该项研究给予了大力支持与指导,成文中曾得到中国科学院南京土壤研究所赵其国院士的指教,谨一并诚致谢忱。

常宏,安芷生,吴枫.2008.青海南山隆起的盆地沉积物常量元素记录[J].第四纪研究,28(5):822-830.

陈怀满.2002.土壤中化学物质的行为与环境质量[M].北京:科学出版社.

戴万宏,黄耀,吴丽,等.2009.中国地带性土壤有机质含量与酸碱度的关系[J].土壤学报,46(5):851-860.

谷晓明,张本仁.1993.东秦岭及邻区地球化学分区与地球化学制图[J].地球科学:中国地质大学学报,18(4):463-476.

何伟相,马逸麟,梅丽辉.2008.鄱阳湖农业环境质量地球化学分区[J].岩矿测试,19(4):269-273.

黄成敏,龚子同.2002.海南岛北部玄武岩上土壤发生研究Ⅲ:元素地球化学特征[J].土壤学报,39(5):644-653.

李双林,迟效国,尹冰川.1997.中国满洲里—绥芬河断面及邻区地球化学分区及其形成的构造过程[J].矿物学报,17(1):24-29.

李新艳,黄春长,庞奖励,等.2007.淮河上游全新世黄土-古土壤序列元素地球化学特性研究[J].土壤学报,44(2):189-196.

廖启林,吴新民,翁志华,等.2004.南京地区多目标地球化学调查基本成果及其相关问题初探[J].中国地质,31(1):70-77.

廖启林,黄顺生,范迪富,等.2005.微量元素在湖积物、土壤的垂向分布与稻谷中的分配[J].第四纪研究,25(3):331-339.

廖启林,华明,冯金顺,等.2007.苏南局部富硒土壤及其天然富硒茶叶初步研究[J].中国地质,34(2):347-353.

潘爱芳,赫英,马润勇.2004.陕西省区域环境地球化学分区[J].地球科学进展,19(增刊):439-443.

秦鱼生,涂仕华,冯文强,等.2008.成都平原水旱轮作种植下土壤养分特性空间变异研究[J].土壤学报,45(2):355-359.

唐文春,张秀芝,何玉生,等.2007.成都盆地平原区浅层土壤Cd、Pb、Zn分布特征及其成因初探[J].地球化学,36(1):89-97.

王国庆,石学法,留炎光,等.2007.长江口南支元素地球化学分区与环境指示意义[J].海洋科学进展,25(4):408-418.

王宪伟,王永吉,吕成功.1997.冲绳海槽中段沉积地球化学分区及其物源指示意义[J].海洋地质与第四纪地质,17(3):37-43.

吴卫红,谢正苗,徐建明,等.2006.杭嘉湖水稻土中氟的分布特征[J].土壤学报,43(6):898-904.

奚小环.2008.生态地球化学:从调查实践到应用理论的系统工程[J].地学前缘,15(5):1-8.

杨守业,李从先,张家强.2000.苏北滨海平原冰后期古地理演化与沉积物物源研究[J].古地理学报,2(2):65-72.

杨守业,李从先,李徐生,等.2001.长江下游下蜀黄土化学风化的地球化学研究[J].地球化学,30(4):402-406.

杨学义.1982.南京地区土壤背景值与母质的关系[M]//刘卓澄.环境中若干元素的自然背景值及其研究方法.北京:科学出版社,16-20.

杨元根,刘丛强,袁可能,等.2000.南方红土形成过程及其稀土元素地球化学[J].第四纪研究,20(5):169-181.

杨忠芳,陈岳龙,汪明启,等.2002.地球化学填图的国际研究现状及建议[J].地球科学进展,17(6):826-832.

叶玮,朱丽东,李凤全,等.2008.中国中亚热带网纹土的地球化学特征与沉积环境[J].土壤学报,45(3):385-391.

中国环境监测总站.1990.中国土壤元素背景值[M].北京:中国环境科学出版社.

朱立新,马生明,王之峰.2006.中国东部平原土壤生态地球化学基准值[J].中国地质,33(6):1400-1405.

朱维晃,杨元根,毕华,等.2004.海南土壤中稀土元素含量及分布特征[J].地球化学与环境,32(2):20-25.

DARNLEY A G.1995.International geochemical mapping:A review[J].Journal of Geochemical Exploration,55(1/3):5-10.

KOVAL P V,BURENKOV E K,GOLOVIN A A.1995.Introduction to the program“Multipurpose geochemical mapping of Russia”[J].Journal of Geochemical Exploration,55(1/3):115-123.

LIAO QI-LIN,EVANS LES J,GU XUE-YUAN,et al.2007.A regional geochemical survey of soils in Jiangsu Province,China:Preliminary assessment of soil fertility and soil contamination[J].Geoderm,142(1/2):18-28.

HUANG S S,LIAO Q L,HUA M,et al.2007.Survey of heavy metal pollution and assessment of agricultural soil in Yangzhong district, Jiangsu Province,China[J].Chemosphere,67(11):2148-2155.

On geochemical regionalization of soils in Jiangsu

LIAO Qi-lin1,LIU Cong2,JIN Yang1,HUA Ming1,ZHENG Li-chun1,PAN Yong-min1,HUANG Shun-sheng1

(1.Geological Survey of Jiangsu Province,Nanjing 210018,China;2.Jiangsu Department of Land and Resources,Nanjing 210029,China)

The essence of soil geochemical regionalization was to classify the soil range with identical and similar geochemical characteristics based on the varied element concentrations or their enrichment rules in various areas.The authors analyzed the inhomogeneous distribution of soil element content based on new data of soil element content by 1∶250 000 regional eco-geochemical investigations in Jiangsu Province.The results showed that the soil in the province could be divided into three geochemical areas respectively named by alkaline-earth-elements enriched soil region in northern Jiangsu(normally pH>8.0),Cd-TOC-Mg-Zn enriched soil region along Yangtze River(normally pH >7.5),Si-B enriched soil region in Southern Jiangsu(normally pH <6.5),three geochemical areas and twenty four geochemical sub-areas were planned,and further studies indicated some special usage for some geochemical sub-areas.

Soil;Geochemical regionalization;Jiangsu

P632;P596

A

1674-3636(2011)03-0225-11

10.3969/j.issn.1674-3636.2011.03.225

2011-03-25;

2011-04-26;编辑:詹庚申

“江苏省国土生态地球化学调查”项目(200312300008),江苏省“333高层次人才培养工程”专项资金项目“苏南典型地区重金属污染土壤生态修复试验研究”(2008121)

廖启林(1964—),男,研究员级高级工程师,博士,地球化学与矿床学专业,E-mail:liaoqilin64@jsmail.com.cn