描述翻译学理论发展概述

2011-01-04文晓莹李建华

文晓莹,李建华

(中国农业大学 外语系,北京 100083)

描述翻译学理论发展概述

文晓莹,李建华

(中国农业大学 外语系,北京 100083)

描述翻译学以目的语文化为导向,以探讨操纵翻译行为的翻译规范为核心,自图里构建其理论框架以来,对翻译学研究的发展产生了重大影响。描述翻译学将翻译当作文化事实,注重制约翻译行为的历史、文化、政治、意识形态等因素,经历了从20世纪80年代时集中于翻译的外部因素到90年代以来内外因素相结合的趋势,理论体系得到了不断的更新与扩充。

描述翻译学;翻译规范;文化转向;译者可见性;政治地缘学

一、引言

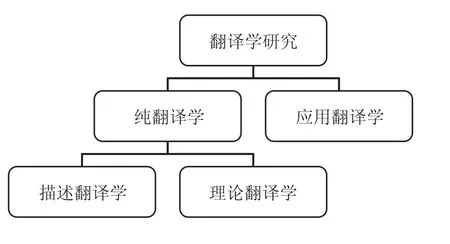

在1972年哥本哈根第三届国际应用语言学会议上,霍姆斯的《翻译研究的名与实》一文第一次正式提出描述翻译学概念。他指出,翻译学研究包括纯翻译学和应用翻译学,其中,纯翻译学的研究范畴包含两方面:一方面描述人们经验世界中的翻译活动和翻译文本,另一方面建立能够解释和预测这些现象的基本原则。因此,纯翻译学研究被划分为两个相应的分支:描述翻译学(descriptive translation studies)和理论翻译学(theoretical translation studies)。霍姆斯(Holmes, 1972:71)指出,在描述翻译学、理论翻译学和应用翻译学这三个分支中,首先应关注描述翻译学,因为它与翻译学研究的经验现象之间的关系最为密切。

霍姆斯的翻译学研究框架

描述翻译学派理论体系的形成要归功于三次系列会议,它们分别于1976年在比利时的鲁汶、1978年在以色列的特拉维夫以及1980年在比利时的安特卫普召开(林克难,2001:44)。这三次会议奠定了描述翻译学的理论基础,并涌现出了一批骨干学者,代表人物是来自以色列特拉维夫大学的埃文-佐哈尔和他的学生图里以及比利时学者勒弗菲尔。埃文-佐哈尔将文学视为一个多元系统,翻译文学作为其中的一个子系统,与其他系统相互作用、相互影响,并受政治、意识形态等因素影响,与本国文学争夺中心位置。在多元系统论的框架下,图里以目的语文化为导向,通过大量翻译文本的个案分析,集中研究了影响翻译行为的规范(norms)。勒弗菲尔将改写(rewriting)理论引进翻译研究,指出翻译是译者对原文的改写(rewriting),主要受到特定历史条件下意识形态(ideology)和诗学(poetics)的影响。图里对描述翻译学的理论建构及研究内容作了最为翔实的阐述,成为后来研究的出发点与讨论焦点。

二、图里的研究

图里的描述翻译研究可以划分为两个阶段:第一阶段主要是对1930至1945年间出版的英语、法语、德语、俄语以及依地语(犹太人使用的国际语)的希伯来语译本进行社会学分析,揭示出影响这些翻译行为的社会文化传统,于1977年发表了《翻译规范与1930-1945年希伯来语文学翻译》一文;第二阶段在此基础上进行了更为全面的理论性研究,于1980年出版了《翻译理论探索》(In Search of a Theory of Translation)。前一阶段的工作运用了多元系统理论框架,实际操作也是与埃文-佐哈尔共同展开的,而后一阶段虽仍以多元系统为基础,但在理论模型的建立上已经与埃文-佐哈尔区别开来(Gentzler,2001:123-131)。

《翻译理论探索》的出版标志着翻译学研究的重心由理论翻译学向描述翻译学转变,确立了理论模型与实际案例研究相结合的研究思路,提出以目的语文化为导向的功能性、系统性的研究途径,并把对影响翻译的产出和接收的规范(norms)视为研究核心。1995年,图里出版了该书的更新版本《描述翻译学及其他》(Descriptive Translation Studies andbeyond),在原版的基础上提出了将目的语文本置于源语文本文化系统的研究策略。根茨勒(Gentzler,2001:131)认为,图里的理论在四个方面推动了翻译学研究的发展:(1)放弃了一对一的对应观念以及文学/语言学对等的可能性(除非偶然);(2)将目的语文化的文学倾向包含在影响翻译文本的要素中;(3)动摇了固化的原文本信息概念;(4)将目的语文本与源语文本置于互相交织的文化符号网络系统中。

描述翻译学的理论放弃了一对一的等值观念,提供了比寻求原文本的对等语为核心、以制定翻译标准为己任的翻译的语言学派更为广阔的研究视角。正如图里(Toury,1995:1)在《描述翻译学及其他》的前言中所述,任何一门经验性学科都必须以描述、解释以及预测该学科研究的现象为主要目标,理论性研究与描述性研究在本质上互相补充。描述翻译学的研究方法对整个翻译学研究产生了巨大的影响。虽然与图里同时代的以弗美尔为代表的目的论学派也提出过以目的语文化为导向的功能翻译理论,但其本质与语言学派同样是应用性质的,都是试图“找到一种规范性的理论,能够完全适用于某项翻译任务”(张南峰,2004:132)。而图里描述的功能理论不是以应用为目的,而是将文本语境化(contextualize),将翻译当作文化事实(cultural facts),中心任务是找到影响翻译行为背后的规范,主张给各种翻译行为以客观的定位。

三、翻译规范

描述翻译学派认为,翻译都具有不完整性(partiality),要完全忠实于原文或者达到百分百的对等是不可能的,因为翻译不是发生在真空中,译者作为文化中人(persons-in-theculture)总会受到所处文化的语言文学、政治、意识形态等因素的影响,任何翻译都在一定程度上受到译者的操控 (manipulation)。这些影响翻译行为的因素在描述翻译学的框架下被统称为规范(norms),图里在《翻译规范的性质与作用》一文中进行了详细的阐释。图里(Toury,1995:54)认为,就约束力而言,社会文化对译者的约束力分布在两个极端之间,一端是绝对的规则(rules),另一端是纯粹的个人喜好(idiosyncrasy),中间地带则由一些主体因素占据,即规范。

由于翻译是涉及两种语言和文化系统的活动,在每一层次都涉及两套规范系统。译者总面临着在这两种文化系统之间的选择,即起始规范(initial norms)的选择。若译者选择向源语语言和文化规范靠拢,则翻译偏向于充分性(adequacy);若译者选择向目的语语言和文化规范靠拢,则翻译偏向于可接受性(acceptability)。在实际的翻译过程中,译者还通常受到另外两种规范的制约:预备规范(preliminary norms)与操作规范(operational norms),前者涉及翻译文本的选择以及直接翻译与间接翻译(从另一门语言转译)的问题,后者则包括母体规范(matricial norms)和语言规范(textual-linguistic norms)。母体规范指文本内容的安排取舍等宏观层面,语言规范则指影响文本的微观层面,如句子结构、遣词造句等(Toury,1995:58-59)。由于译者的行为不是系统性的,规范是一个等级概念,描述翻译学的目的就是要重建影响翻译过程的规范。

图里也强调了翻译规范的复杂性。既然受到两种语言文化的影响,规范必然具有两个内在特征:一是文化特殊性(culture specificity),二是不稳定性。规范会随着社会环境、历史变迁以及价值观的变化而变化。根据多元系统论的观点,翻译界通常存在三种不同特征且相互竞争的规范:指导翻译行为的主流规范、坚守过去的规范以及处于雏形状态的新规范,前一种规范处于中心地位,后两种在边缘徘徊(ibid.:61-64)。但主流规范本身并不具备主流的特征,而是因时而定,故研究翻译规范必须要结合特定的历史语境。

四、伪翻译

作为文化中人,创作者通常能清楚地认识到翻译文学在所处文化中的地位,有时他们会利用这种地位特征,“翻译”出一些并不存在原文文本的作品,以达到某种政治或文学目的,图里称这种现象为伪翻译(pseudotranslation or fictitious translation)。他注意到尽管在现代文学语境中伪翻译只处于边缘地位,但这种现象并不鲜见(ibid.:40-52)。俄国学者德米特里耶夫就写了一本名为《假面文学作品》的小册子,列举了欧洲自有图书出版五百余年来的伪翻译作品。它们不仅出自不知名的作者,也出自诸如普希金、莱蒙托夫等名家之手。例如,18世纪的苏格兰诗人詹姆斯·麦克弗森自称翻译了3世纪盖尔诗人奥西恩的作品,尽管没有任何原始文本,但在法国大革命余波未息的当时却获得了巨大的成功(曾记,2007:78)。对于这种现象,传统的忠实、对等的翻译观并不能解释,甚至将其排除在翻译文学的范畴之外。而图里认为,伪翻译常常是在文学系统中引发革新的一种捷径,尤其是在该系统对偏离主流的模式和规范的东西产生抵制的情况下(Bassnett & Lefevere,1998:25)。

另一方面,图里认为,伪翻译也可能成为文化规划(culture planning)的一种方式。在这种极端情形下,伪翻译者(pseudo-translator)往往是主流文学或政治阶层的一员,目的是为了使该阶层的理念以更合理的方式得到认可(Hung, 2005)。19世纪初,俄国文学领域开始兴起哥特小说,为了使其能被大众接受,这一时期创作的哥特小说常冠以“英国哥特小说”的名号,甚至有一些作品直接被称为安·雷德克利夫的小说译本,而雷德克利夫在俄国被公认为哥特小说的鼻祖。相似的情形也发生在斯大林统治时期的前苏联,一位来自哈萨克斯坦的歌手赞巴耶夫的一系列赞颂伟大联邦的哈萨克语诗歌被译成俄语后广为流传,直到作曲家肖斯塔科维奇将真相公诸于世,人们才知道原来这些诗歌出自多位俄国诗人之手,原作根本不存在,只是假借赞巴耶夫之名。他们甚至形成了一个创作班子,源源不断地创作出统治阶层需要的作品。

五、发展过程中的不足

自从上世纪80年代以来,描述翻译学已经历了将近30年的发展,其目的语文化导向、客观描述的方法引发了一场翻译界的范式革命。但在发展过程中,描述翻译理论也暴露了一些不足,归结起来主要有三点:对翻译规范的固化理解,片面强调研究者的客观中立以及对译者主体性的忽视。

根茨勒(Gentzler, 2001)认为,由于图里的理论源于俄国形式主义思想,他的历史研究模型包括了很多静止的概念,如翻译文本被看作经验事实,文化规范被视为互无矛盾的规则等。图里的研究对象集中在服从他的理论观点的文本(conformity),对于例外的文本(exception)则没有涉及,不免有以偏概全的倾向。图里假设的前提是规范具有文化特殊性,他的规范研究倾向于将翻译规范的机制、翻译的操纵和效果放置于宽广的社会背景下,使翻译研究演化为历史文化研究。

描述翻译研究主张研究者应该保持客观中立的态度,避免价值判断,图里使用大量的科学术语也是力图保持客观。但许多学者对此表示质疑,认为翻译研究者不可能达到完全的客观公正。斯奈尔-霍恩比(Snell-Hornby,1988: 25)认为,翻译研究中的价值判断是不可避免的。韦努蒂(Venuti,1995:312)指出:“翻译研究永远都不可能仅仅是描述性的”,将翻译作为文化史或是文化批评的研究课题这一举措是对翻译在当前文化等级制度中边缘地位的一种反抗,而对一段特定历史时期中课题的选择总是会与当前的文化需求有关。既然翻译过程及其产物受到语言文化传统、意识形态、诗学等规范因素的制约,译者受到了来自各方面力量的操纵,无法超然于自身所处的社会文化环境,研究者就可以超然于各种影响因素之外,而做到完全客观中立吗?张南峰(2004: 141)曾指出:“图里对文学外的,特别是意识形态和政治方面的因素,是故意忽视的。”说到底,描述翻译学的客观中立只是一个度的问题,要做到完全的客观中立实际并不可行。

既然要尽量保持客观中立的研究态度,就需要与研究对象保持距离,故描述翻译研究主要关注的是翻译的外部因素,而对译者这一翻译主体的关注则非常少。虽然图里认为,规范存在于规则和个人喜好两极之间,在给规范下定义时也曾提到“规范是在个体社会化的过程中所习得的”(Toury, 1995: 55),但实际上,他的描述翻译研究模型优先考虑的是社会系统与社会结构对翻译行为的影响,而忽视了译者作为个体的主观能动性,对于译者与规范的关系、个体与集体的关系也很少涉及(Pym, Shlesinger & Simeoni, 2008: 91-93)。

六、研究新进展

20世纪90年代以来,西方译界呈现了跨学科的研究趋势,表现出多元视角的特点,文化研究、女性主义、后殖民理论、地缘政治学等理论广泛渗透到翻译理论领域。随着全球化的加速,实用性翻译需求量激增,进入21世纪以来又出现了回归语言学的倾向(Snell-Hornby,2006:4)。也有学者指出,翻译研究流派先后出现了三大研究范式,即译学古典经验范式、近代语言学范式和当代后现代主义研究范式(喻锋平,2010:32)。在此大背景下,描述翻译学研究也经历着前所未有的变化,其中以文化转向、重现译者主体性、对翻译规范概念的重新认识以及地缘政治学视角等方面的进展尤为突出。

1 文化转向

20世纪90年代初出现了翻译研究的文化学派,以巴斯内特和勒弗菲尔为代表。相比图里所专注的文学多元系统,文化学派采用了文化研究模式,将赞助人、社会条件、经济、建制操纵等文学外因素与翻译的选择及其在文学系统中的作用方式联系起来,开始了所谓的文化转向(cultural turn),标志着描述翻译研究进入了一个新的阶段(Gentzler,2001: 136)。自霍姆斯提出翻译学研究的框架以来,翻译的文化学派更加强调了翻译研究的学科独立性、学科范式的规律性和开放性(刘军,2009: 394)。

文化转向在勒弗菲尔的著作中得到了最为明显的体现(张南峰,2004: 148)。勒弗菲尔(Lefevere, 1992:26)认为,翻译文学的面貌主要取决于译者的意识形态和当时目的语文学的主流诗学,其中意识形态决定了译者将要采取的基本策略,主要从政治、伦理道德等方面来限制或引导译者,而诗学则有两个组成部分:一个涵盖了文学技巧、体裁、主题、典型人物和情景、象征,另一个是文学系统在整个社会系统中应有的角色。勒弗菲尔(ibid.:14-15)指出,文学系统受双重因素的控制,使其不至于与社会其他系统过分脱节,一个在文学系统内,以评论家、教师、翻译工作者等专业人士为代表,另一个在文学系统外,称为赞助人,通常设立一些机构来管制文学创作和出版,如学术机构、审查局、学术期刊等,最重要的是教育机构。赞助人最关注的是作品的意识形态,而把诗学的控制权下放给专业人士。勒弗菲尔的翻译研究主要集中在权力、意识形态、体制和操纵等问题上,认为翻译即是一种改写,是为特定的意识形态服务的手段。改写的动机要么是为了与主流意识形态或诗学保持一致,要么是为了反抗主流意识形态和诗学。

关于文化学派的研究方法,马萨诸塞大学的比较文学教授铁木志科主张将宏观的文化研究与微观的语言分析相结合。她指出,翻译研究的本质是跨文化研究,而研究者又来自特定的文化背景和社会机构,在研究过程中应尽量避免对研究对象施以主观影响。她同时也借用了其他跨文化学科、人类学以及人种学的概念。意大利的克里萨福利教授则对描述翻译学所提倡的超然于研究对象外的主张提出了质疑,认为应该将描述研究与经验研究、定性与定量、历史与政治、经验与意识形态等要素相结合,进行历史经验主义(historical empiricism)研究(Hermans, 2002)。

2 重现译者可见性

巴斯内特曾指出,到了20世纪90年代,翻译研究的关键词是“译者的可见性”(visibility)。她通过对艾蒂安·多雷、托马斯·摩尔以及约翰·德莱顿等学者关于翻译规则、译者角色、权力及翻译与文化等译论的评述,从历史的角度重读了译者的身份。她强调,正是得益于译者的劳动,原文的生命力才得以延续,目的语文化的读者才有机会欣赏和品味,译者在语言转换过程中的干预性角色应该得到重新评估。多元系统理论也证明了翻译在文学多元系统形成中的作用,它的颠覆性权力屡屡在后殖民主义和女性主义翻译作品中显现(Álvarez & Vidal, 1996:10-24)。

到了21世纪,翻译的社会学视角赢得了越来越广泛的重视。最突出的是法国社会学家布迪厄的思维习惯(habitus)概念被引入到翻译研究中,以凸显译者在翻译过程中的主体性地位。描述翻译学的核心是规范,强调社会文化对译者的约束。而思维习惯则结合认知与社会视角,强调译者对翻译的影响,补充了描述翻译学以规范概念为核心的解释框架(邢杰,2007:10)。比利时学者Reine Meylaets认为,规范未充分考虑译者和规范、个体和集体、行动者和社会结构之间的关系问题,并通过比较两个比利时译者的个案,阐明怎样从思维习惯重新界定译者,建议用思维习惯补充规范这一概念(Pym,Shlesinger &Simeoni, 2008: 91-101)。吕俊和侯向群 (2010:44)关于文化转向的真实内涵的观点也与此不谋而合,认为翻译研究的文化转向应从根本上清除科学主义思想,恢复其人文性质的本性,将主体的能动性引入翻译研究中。

3 对规范概念的重新认识

在《翻译规范与翻译决断:理论框架》一文中,赫曼斯从社会学的角度重新审视了图里的规范概念。他的基本论点是翻译是一种交际行为。交际问题从属于社会问题,规范则为这类问题提供了解决措施,因此可以将社会学家和人类学家关于惯例(conventions)、规范(norms)和规则(rules)的定义引入到翻译研究中。他认为,翻译规范的约束力介于惯例与规则之间,译者在翻译过程中需要与规范所涉及的各方,包括个人、集体与社群以及彼此之间的权力关系进行斡旋。他批判了图里所倡导的对翻译进行系统的实证性研究的观点,认同尼南贾纳的翻译过分决定论,因为图里的实证性研究本身建立在两种语言间权力不均衡的基础上。相比较而言,赫曼斯认为,勒弗菲尔的意识形态、诗学以及赞助人的三重决定论则能更加直接地解决问题(Álvarez & Vidal, 1996: 25-51)。

张南峰(2008:64)从多元系统论的角度解读了规范概念,认为规范具有模糊性、多样性,本身就是一个多元系统。通过对比规范(norms)与标准(standards)的概念关系,他指出前者比后者的内涵更加宽泛。标准可以是“信、达、雅”或忠实等翻译标准,而规范的界限则比较模糊,除了标准之外,还包括直译、意译、神似、形似等约束力相对较弱的主张以及不明言的常规。规范的约束力有强弱之分,因时、因地、因人而异,但无论强弱,规范都是不会永远被遵守的(张南峰,2008:67-68)。

4 地缘政治学视角

2008年出版的 《超越描述翻译学》(Beyond Translation Studies)集中讨论了描述翻译学的相关问题,其中相当一部分采用了地缘政治学的视角。比利时学者Lieven Dhulst指出,文化翻译是一个复杂的概念,当越来越多的翻译研究(如后殖民翻译研究、文化研究等)把跨文化翻译作为一种模式时,需要首先澄清此模式的前提,考虑由此衍生的语际翻译与其毗邻的翻译研究的关系,使用历史学以及地缘政治学视角去观察、研 究 这 些 关 系(Pym,Shlesinger & Simeoni,2008:221)。荷兰学者Johan Heibron则通过比较法国和荷兰的案例,发现在对待英语霸权的问题上,两国采取的是截然不同的策略,从而呼吁从更广泛的社会学视角出发,给图里面向目的语的翻译研究注入地缘政治学和文化地缘学的理念(ibid.:187)。加拿大社会翻译学家西蒙尼认为,翻译研究长期忽视了以其名义进行的地缘政治研究,并以图里的规范概念为例,解释其背后的文化、政治、学术、地缘成因,指出翻译理论和文学、文化理论一样,比起它们重逻辑和修辞的表现形式,有更复杂的深层次原因,包括地缘政治、民族和宗教等因素(ibid.: 329-339)。

七、结语

从研究影响翻译行为的社会文化规范为核心到关注译者的主体性,描述翻译学的发展经历了从注重外部因素到内外因素相结合的趋势,并且呈现出跨学科的视角。有学者担心描述翻译研究会脱离翻译实践,混淆翻译与其他文化活动的界线,会对“翻译研究这门学科的发展形成障碍”(韩子满、刘芳,2005:99)。笔者认为,这种担心是多余的,并没有认清描述翻译研究的非应用性本质。自从霍姆斯提出翻译学研究的蓝图,翻译学研究的发展路径越来越多样化,并且时刻经历着调整变化(Hermans, 2002)。描述翻译学的最终目的是为了解释翻译行为,是解决为什么而非怎么做的问题,其社会文化视角、跨学科的发展趋势有助于更加全面地解释翻译背后的成因。

[1] Álvarez, R. & C. Vidal.Translation, Power, Subversion[C]. Clevedon: Multilingual Matters Ltd., 1996.

[2] Bassnett, S. & A. Lefevere.Constructing Cultures: Essays on Literary Translation[M]. Clevedon: Multilingual Matters Ltd., 1998.

[3] Evan-Zohar, I. The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem [J].Poetics Today, 1990(1): 45-51.

[4] Gentzler, E.Contemporary Translation Theories[M]. Clevedon: Multilingual Matters Ltd., 2001.

[5] Hermans, T.Crosscultural Transgressions Research Models in Translation Studies II: Historical and Ideological Issues[C].Manchester: St. Jerome Publishing Ltd., 2002.

[6] Holmes, J. The Name and Nature of Translation Studies [J].Translated, 1972(2):67-80.

[7] Hung, E.Translation and Cultural Change[C]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2005.

[8] Lefevere, A.Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame[M]. London: Routledge, 1992.

[9] Pym, A. , M. Shlesinger & D. Simeoni.Beyond Descriptive Translation Studies[C]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2008.

[10] Snell-Hornby, M.Translation Studies: An Integrated Approach[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1998.

[11] Snell-Hornby, M.Turns of Translation Studies[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2006.

[12] Toury, G.In Search of a Theory of Translation[M]. Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics, 1980.

[13] Toury, G.Descriptive Translation Studies and beyond[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1995.

[14] Venuti, L.The Translator’s Invisibility: A History of Translation[M]. London: Routledge, 1995.

[15]韩子满, 刘芳. 描述翻译研究的成就与不足 [J].外语学刊, 2005(3): 97-100.

[16]林克难. 翻译研究:从规范走向描写 [J].中国翻译, 2001(6): 43-45.

[17]刘军平.西方翻译理论通史[M]. 武汉, 武汉大学出版社, 2009.

[18]吕俊,侯向群. 范式转换抑或视角转变 [J].中国翻译, 2010(1): 41-45.

[19]邢杰. 译者“思维习惯”——描述翻译学研究新视角 [J].中国翻译, 2007(5): 10-15.

[20]喻锋平. 论译学研究范式转换的理性基础 [J].天津外国语学院学报, 2010(4): 32-37.

[21]曾记. 伪翻译的重新解读[J].广州大学学报(社会科学版), 2007(10): 77-80.

[22]张南峰.中西译学批评[M]. 北京: 清华大学出版社, 2004.

[23]张南峰.多元系统中的规范概念[J].外国语, 2008(9): 64-71.

Descriptive translation studies(DTS) is a target-culture oriented approach to translation studies, and focuses on translation norms that dom inate the translation phenomena. It has exerted great impact on translation studies since Gideon Toury formulated its theoretical framework in the 1980s. DTS takes translation as a cultural fact, stressing on such determ inants as history, culture, politics, and ideology. W ith a development path from intense discussions on external factors to a combination of both external and internal factors, the theory of DTS has been continually renewed, enriched and expanded.

descriptive translation studies; translation norms; cultural turn; visibility of translator; geopolitics

H 315.9 < class="emphasis_bold">文献标识码:A文章编号:

1008-665X(2011)02-0030-06

2010-10-25

文晓莹(1987-),女,硕士生,研究方向:翻译理论与实践

李建华(1956-),男,教授,研究方向:英语教学法、英汉比较研究与翻译、英语网络资源与教育