我国女子长跑青少年运动员基础训练阶段赛前6周训练的结构特征

2011-01-02骆学锋张英波胡扬4

骆学锋,张英波,胡扬4

(1.洛阳师范学院 体育学院,河南 洛阳 471022;2.北京体育大学,北京 100084)

我国女子长跑青少年运动员基础训练阶段赛前6周训练的结构特征

骆学锋1,张英波2,胡扬224

(1.洛阳师范学院 体育学院,河南 洛阳 471022;2.北京体育大学,北京 100084)

对我国女子长跑青少年运动员基础训练阶段赛前6周训练结构特征进行研究,结果表明:技术、速度和力量训练比例较低,训练内容多样化程度不高,缺乏协调能力训练的专门安排,准备和整理活动管理监督状况较差,而且训练的高负荷、高度专项化导致有氧训练严重不足,有氧和无氧(混氧)比例失衡和倒置,最终造成训练效益不高,以及较为严重的早期专项化。

运动训练;女子长跑项目;青少年运动员;基础训练;赛前6周;训练结构

早在1995年,我国学者陈效范[1]就较为明确地提出了基础训练的定义:“运动员在进行专项训练之前,先进行一段时间的系统的全面身体训练和基础体力训练,同时结合进行基本技术、心理和智力训练。使他们既能健康成长,又能具备基础的体能和技能,为将来攀登运动成绩高峰从小打下坚实的基础。”基础训练是一个前后衔接的时期,而不是简单的一成不变的时间阶段。此外,综合国内外相关研究[1-6],所要研究的女子长跑运动员基础训练阶段应为少年训练阶段和青年训练阶段的交接阶段,其年龄段应该为11~14岁。

女子长跑项目是我国具有潜优势的田径大项中的传统绝对优势小项,是我国今后田径取得突破的重点项目之一[7]。然而在近3届奥运会上,成绩出现较大波动,与世界先进国家产生了差距。这种差距是多方面、综合性的,许多在一线成年运动员身上表现出来的不足和弱点,在很大程度上并不在于目前的训练,而应该追寻到青少年时期的基础训练。与长跑项目优势国家相比,我国青少年长跑运动员基础训练相关研究还处于较低水平。

训练结构是指“运动训练要素间相对稳定的关联所形成的训练整体构架,其核心要素由时间要素(训练周期)和空间要素(训练内容、训练负荷及训练方法手段)组成”[8]。因此,本研究选取基础训练阶段赛前 6周作为一个完整的训练小周期,对具有代表性的青少年长跑队进行追踪调查、测试,对赛前6周及其典型周、重点训练课的训练结构特征展开研究,以期从基础上解决训练科学化的问题,为促进我国女子长跑项目可持续发展提供理论依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

为了确定追踪调查的基础训练阶段代表省份,将2004~2008年连续5年的全国田径5 000 m、10 000 m和马拉松3个项目前20名成绩进行统计排名,确定男女发展均衡、综合排名具有明显优势的第11届全运会东道主山东省省体校长跑队作为追踪调查和测试研究的代表省份。

追踪调查对象情况见表1。

表1 追踪调查青少年长跑运动员基本情况(x±s)

1.2 研究方法

1)个案研究。以2009年7月14~19日在四川南充举行的全国中学生暨体育运动学校田径锦标赛为比赛期,选取2009年5月18日~6月28日作为基础训练阶段比赛的一般准备期和赛前准备期,在山东省省体校长跑队进行为期6周的训练跟队追踪调查研究,对基础训练阶段代表性小周期训练结构进行详细研究。详细记录训练的课次、时间、内容、方法手段、训练量和强度等;进行心率、血乳酸的监控测试。负荷强度采用两种方式计算[5],第一种,采用运动员训练时平均速度与相同距离最好成绩平均速度之比;第二种,辅助采用心率监控对象训练时平均心率和最高心率之比。

2)实证研究。在山东省省体校长跑队追踪调查期间,分别对29次一般耐力课次进行全程心率遥测(采用芬兰产的Suunto心率遥测表),共取得29人次的全程心率指标,为训练强度的监控和评价提供依据。此外,还进行了训练始末两次4×2 000 m多级递增负荷试验的血乳酸测试(共8人次,采用美国产的Sport-line EKF型乳酸分析仪),为确定运动员的个体乳酸阈、有效监控和评价运动员有氧训练水平和有氧训练效果提供依据。

3)数理统计。运用Excel2003和Spss13.0对追踪调查的训练内容、负荷量、负荷强度等安排,以及测试内容进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 典型周训练结构特征

1)基础训练阶段(专门)准备期大运动量周训练结构特征。

基础训练阶段(专门)准备期大运动量周训练总跑量男子为198 km/周,女子为164 km/周。训练内容统计结果显示:训练方法主要为持续训练法、间歇训练法、法特莱克法等;训练手段主要为计时跑、长距离跑、越野跑、间歇跑等;准备活动方式主要为800 m慢跑、拉伸、徒手操、跑跳练习等4种单独或组合;整理活动主要为4 km慢跑、跑跳练习、小力量练习、拉伸、按摩等5种单独或组合;技术训练主要为30 m加速跑、小步跑、后踢腿跑、高抬腿跑、后蹬跑、侧身跑、原地快频跑、原地半蹲跳、原地小跳、原地台阶交换腿跳、弓箭步走等十余种练习;力量练习主要为上肢、下肢和腰腹肌等大肌群的杠铃和综合器械抗阻小强度力量耐力练习;速度训练主要为准备活动和整理活动中的30 m加速跑、原地快频跑等跑跳练习,以及专项耐力中的400 m间歇跑等。无专门的协调能力训练,仅有与协调能力相近似的球类活动调整恢复练习。

训练内容安排:技术训练时间为1 h/周,占4.4%;身体训练为21.5 h/周,其中力量训练为1 h/周,占4.4%,速度训练为1 h/周,占4.4%,耐力训练为16 h/周,占71.1%(专项耐力4 h/周,占耐力训练比例的25%),球类活动为1.5 h/周,占6.8%,其它内容2 h/周,占8.9%。可见,技术、速度、力量训练比例偏低,协调能力和核心力量练习安排不足。

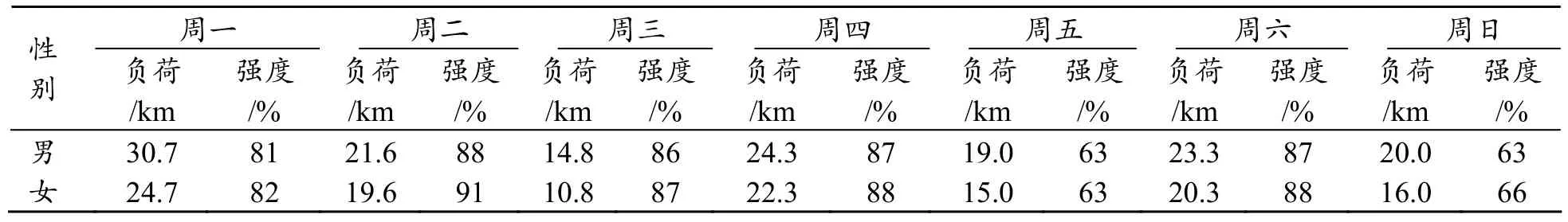

大运动量周训练负荷变化(见表2)显示,男、女变化趋势基本相同。从中可以看出,上半周通过负荷量的持续减少来保持较高的负荷强度,下半周则通过负荷强度的持续减少来保持较高的负荷量;通过周三和周日的调整,保证周二和周四专项耐力训练的效果。

表2 基础训练阶段(专门)准备期大运动量周训练负荷、强度

2)基础训练阶段赛前大强度周训练结构特征。

基础训练阶段赛前大强度周训练结构研究显示,周训练总量男子为153.7 km,女子为127.1 km,明显低于大运动量周;周课次略低于大运动量周的13次/周,为12次/周;专项耐力练习内容安排明显增多(4×2 000 m递增负荷测试、800 m间歇跑、200 m间歇跑),其余训练内容手段和大运动量周基本相似。

统计结果显示,技术训练时间为1 h/周,占4.8%;身体训练时间为20 h/周(其中力量训练时间为2 h/周,占9.5%,速度训练时间为3 h/周,占14.3%,耐力训练时间为13 h/周,占61.9%,球类活动时间为1.5 h/周,占7.1%,其它内容0.5 h/周,占2.4%);专项耐力训练时间为5 h/周(占耐力训练比例的38.5%)。和(专门)准备期大运动量周训练内容安排相比,速度、力量和专项耐力训练的比例均有不同程度的增加。

对长跑青少年男、女运动员基础训练阶段赛前大强度周训练负荷进行统计,两者变化趋势基本相同(见表3)。从中可以看出,女子周负荷量低于男子,而周负荷强度略高于男子;前半周通过量的持续减少,来保持高强度的负荷,后半周通过周五的调整,使周六继续保持高强度的负荷。和大运动量周不同的是通过负荷量的整体减少,来保证周负荷的高强度。

表3 基础训练阶段赛前大强度周训练负荷、强度

2.2 赛前6周训练结构特征

1)重点训练课内容、手段。

为分析女子长跑青少年运动员基础训练阶段赛前训练运动特征,对其赛前6周训练内容进行整理。由于晨练内容均为匀速跑(男子10~16 km,女子10~12 km)或越野跑(男子20 km,女子16 km),且强度基本一致,因此,仅对下午重点训练课训练内容进行统计。但周训练负荷按周各课次逐一进行统计。

统计结果显示,基础训练阶段赛前6周重点训练课的安排中,专项耐力训练课负荷量明显低于一般耐力训练课,负荷强度明显高于一般耐力训练课;专项耐力训练课强度在88%~100%,一般耐力训练课强度在63%~87%;随着比赛期的临近和周平均训练强度增加,周课次呈递减趋势;男子负荷量在不同程度上均大于或等于女子负荷量,绝大多数女子平均负荷强度略大于男子负荷强度。

基础训练阶段赛前6周共进行18次重点训练课,平均每周3次,其中一般耐力训练课5次,占27.8%,专项耐力课明显居多(13次),占 72.2%;一般耐力训练时采用的手段是50 min计时跑和越野跑两种方式,专项耐力训练时采用的手段是200 m、400 m、800 m、1 500 m和2 000 m不同段落的间歇跑和比赛等6种方式(见表4)。

表4 基础训练阶段赛前6周重点训练课手段 次

2)重点训练课一般耐力和专项耐力负荷量。

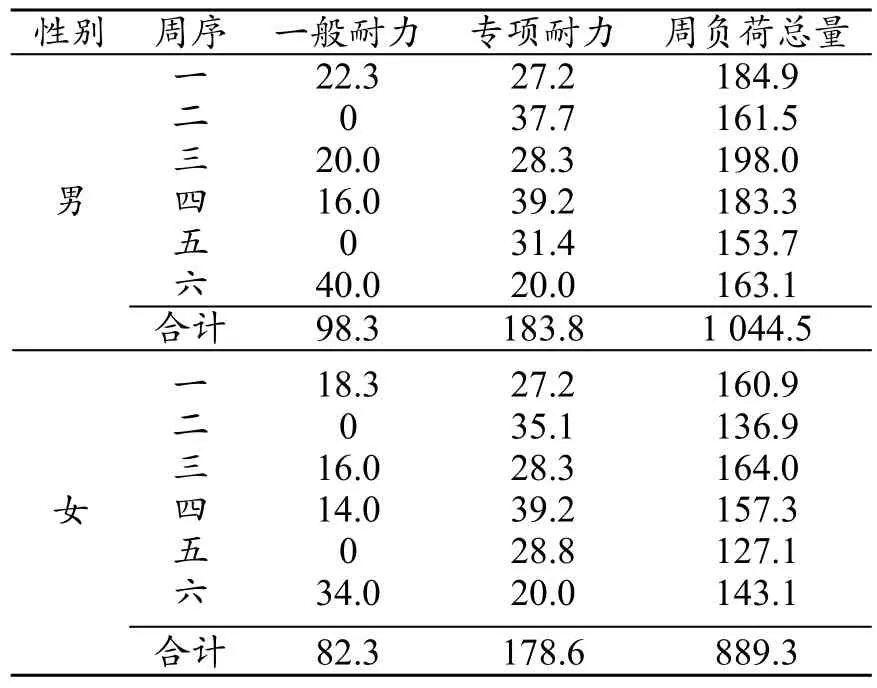

表5是基础阶段赛前6周重点训练课一般耐力和专项耐力负荷量安排。统计结果显示,男子负荷总量1 044.5 km,其中一般耐力为98.3 km,占负荷总量的9.41%,男子专项耐力为 183.8 km,占负荷总量的17.60%;女子负荷总量889.3 km,其中一般耐力为82.3 km,占负荷总量的9.25%,专项耐力为178.6 km,占负荷总量的20.08%。就6周重点课次负荷量而言,专项耐力负荷量的比例较高,男子占65.15%,女子占68.46%。男、女负荷量均较高,重点训练课次专项耐力负荷量也较高。

表5 赛前6周重点训练课一般耐力和专项耐力负荷量 km

3)训练负荷总体变化。

对表5进一步统计,结果显示,赛前6周男子周平均跑量为(174.08±17.4) km,女子周平均跑量为(148.22 ±14.78) km;男子周平均强度为(78.67±4.18) %,女子周平均强度为(80.50±3.89) %。周平均负荷量大大高于大纲(50~70 km)[6]和教程(70~90 km)[9]所规定的周最大负荷量,甚至达到专项提高阶段的周最大负荷量。

表6 赛前6周一般耐力训练心率(x±s)监控结果

图1是男、女长跑青少年运动员基础训练阶段赛前6周训练负荷变化特征图。从图1中可以直观的看出,负荷量和强度的安排具有鲜明的节奏变化。赛前6周通过增量减强度、减量增强度来保证训练持续较高的负荷,逐渐促使运动员竞技状态的形成;随着比赛的临近,周平均强度逐渐增大,周总跑量逐渐减少;各周负荷总量男子均高于女子,各周平均负荷强度女子均高于男子。

图1 长跑青少年运动员基础训练阶段赛前6周负荷变化

4)有氧无氧比例。

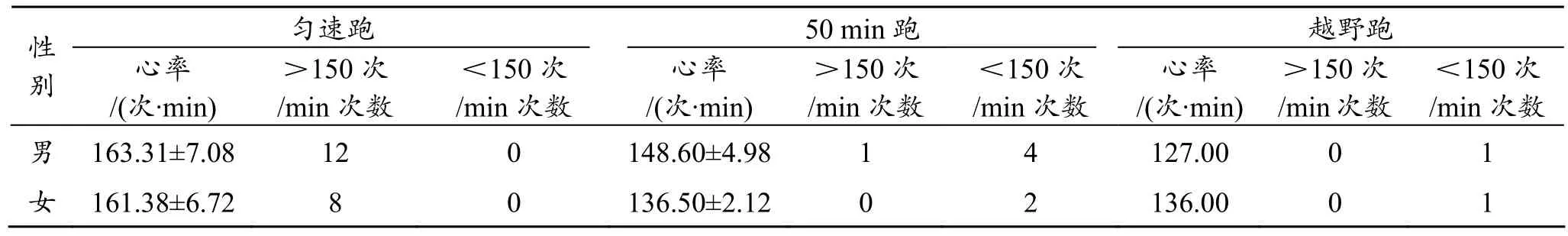

对赛前6周一般耐力(匀速跑34次、50 min跑10次、越野跑9次,共53次)中的部分训练(共29次)进行全程心率监控。统计结果(见表6)显示,一般耐力中,男子共有13次超出有氧训练范围,占72.2%,女子共有8次超出有氧训练范围,占72.7%。有氧训练课次并没有达到提高一般耐力的目的,而是变成了无氧训练课次性质。

根据心率和跑速监控,对基础训练阶段赛前6周有氧训练课次进行统计,结果显示,青少年男、女长跑运动员基础训练阶段赛前6周有氧训练课次安排一致,其中有氧训练课次23次,占31.9%,无氧和混氧课次49次,占68.1%。青少年长跑运动员基础训练阶段赛前6周有氧训练课次比例大大低于大纲标准[6],有氧训练严重不足。

5)血乳酸监控。

在准备活动(慢跑 1.2 km)前后测试心率和血乳酸(指血),之后在每2 000 m即刻和最后一个2 000 m后5 min,共进行6次心率和血乳酸测试,段落间歇2 min。赛前倒数第6周周六(始)和一个月后倒数第6周周二(末)测试。从测试结果来看,第一轮测试中(始),青少年男子长跑运动员心率最高为 198次/min,血乳酸最高达到19.70 mmol/L,女子心率最高为192次/min,血乳酸最高达到18.43 mmol/L;第二轮测试中(末),男子心率最高为 192次/min,血乳酸最高达到 19.46 mmol/L,女子心率最高为 186次/min,血乳酸最高达到18.34 mmol/L;从最后一个2 000 m后5 min心率和血乳酸变化,可以看出心率恢复较快运动员其有氧能力较强。

6)准备活动和整理活动安排。

对基础训练阶段赛前6周共72课次中的准备活动和整理活动进行统计,结果显示,72课次中无准备活动的16次,占22.2%,无整理活动的11次,占15.3%。整体状况较差。

从统计结果来看,准备活动平均时间为(12.7± 9.09) min,远远低于25 min,且实际过程也较为松散,远未达到10 min持续性运动的要求,这说明准备活动不充分,并没有达到最佳效果;准备活动方式基本上为5种之一(①慢跑400 m~4 km;②徒手操;③跑跳练习;④拉伸;⑤上述内容的简单组合),说明运动员和教练员对准备活动不够重视,不了解只有通过准备活动组合练习才能够达到最佳的准备活动效果。

从统计结果来看,虽然整理活动缺少的次数要略少于准备活动,平均时间((15.56±12.75) min)也略长于准备活动,但整体状况同样不尽如人意;其中运动员拉伸并没有一定时间规格要求,使拉伸并没有真正达到放松和恢复效果。

统计结果显示,无准备活动和整理活动课次最多的为越野跑(无准备活动8次,占50%;无整理活动8次,占72.7%)和球类(无准备活动5次,占12.5%;无整理活动3次,占27.3%)课次,主要是由于越野跑缺乏教练员的现场监督,教练员和运动员均认为球类课次强度不大,不需要专门准备活动和整理活动;同样,在匀速跑、力量练习课次中,无准备活动多数情况是因为运动员训练迟到直接进入训练主体部分,或者没有教练员监督,无整理活动是因为运动员认为训练强度不大,自然恢复就可以;而所有的11次专项耐力训练课均有完整、充分的准备活动和整理活动,是由于教练员和运动员对这些重点课次比较重视。因此,一方面教练员能够对准备活动和整理活动较好的监督管理,另一方面是由于专项耐力课次训练强度大,运动员能够自觉进行准备活动和整理活动。

3 讨论

基础训练阶段夏训(专门)准备期大运动量周的主要目的任务是发展一般耐力,基础训练阶段赛前大强度周的主要目的是发展专项耐力,两者都对速度、力量、技术能力的提高提出了一定要求。从训练负荷安排的结果来看,大运动量周和大强度周训练负荷的安排均较为合理,训练节奏变化鲜明,均属于典型的周训练计划“两段”结构。之所以如此安排,大运动量周的目的是保证运动员在适宜训练负荷的情况下,保持良好的体能和恢复状况,大强度周的目的是使周训练保持较高的专项化程度,促使运动员竞技能力的形成。但是,从训练内容安排的结果来看,大运动量周不仅技术训练比例大大低于大纲[6]要求的 15%,而且速度训练和力量训练的比例也相对较低,缺乏协调能力训练的专门安排,训练内容和手段多样化程度较低;大强度周技术训练比例变化不大,仍大大低于大纲标准,速度、力量训练比例虽然略有增加,但幅度太小。

Pfitzinger[10]研究指出:“取得中长跑成功的两个主要速度训练分别是最大摄氧量训练和在技术训练过程中提高速度。上述两点可以帮助提高协调能力和速度。”Starosta等[10]认为:“7~11岁是协调能力发展的敏感期,11~13.6岁是协调能力发展的关键期。”Felix suslov[12]在其研究中提出:“田径运动训练,甚至竞赛体制,必须适合于每一个人的发育阶段,而不是实际年龄。运动员在较低年龄就正在被高度集中的某一项或者某一类相关的田径运动项目所取代。一般来说,儿童进行一些种类运动项目训练开始时间越早,他的运动生涯就越短,各个运动项目都要求复合的协调能力,儿童开始专门化的训练越早,他们最高成绩的保持阶段也将越短,其成绩水平也将低于由个人基因类型所决定的应有潜力水平。”Rankin[13]研究提出:“运动员出现明显的‘核心控制’生物力学官能障碍,可以导致成绩下降,动作不经济,易受损伤等。良好的‘核心稳定性’有助于优化跑步成绩,发现并修改生物力学错误,恢复和预防躯干、脊柱和骨盆及下肢力学链的损伤。”由此可见,女子长跑青少年运动员基础训练阶段技术、速度、力量(尤其是核心力量)、协调能力的培养和训练属于最重要内容之一,应进行多项或全能训练、提高训练内容手段的多样化程度、增加游戏成分以激发运动员的训练动机、培养乐趣、促进健康发育,达到基础训练阶段全面发展的目的。

基础训练阶段赛前6周重点训练课内容手段及其负荷的安排表明,一般在专项耐力的安排中,专项耐力为72.2%,能够保证重点训练课较高的专项化程度;一般和专项训练的内容安排也能够满足阶段训练的主要任务需求。然而,专项耐力在6周负荷总量中虽占比例较小,但相对于6周重点课次负荷量而言,却占较大比重,由此可见,长跑青少年运动员基础训练阶段,存在训练效益不高的现象(有效训练内容相对较少,过于集中于专项耐力训练),也存在专项化程度相对较高的现象(专项耐力负荷量与6周重点课次负荷量比值较高)。

从基础训练阶段赛前6周训练负荷总体变化结果来看,训练的负荷量和强度总体安排具有鲜明的节奏变化,是较为合理的。赛前6周负荷量大大超出了大纲规定标准,这是否合理还值得商榷。Swardt[14]指出:“非洲的许多中长跑实力很强的国家,儿童跑步上学和放学跑步回家,有时达到40 km。”另有研究指出“有氧训练比例的增加一方面降低了年训练负荷的平均强度,另一方面促进了无氧训练强度的进一步提高,既降低了过度训练和损伤的发生率,又保证了训练的突出强度,从刺激和恢复两个方面提高了训练的质量。”[15]因此,在基础训练阶段做好训练监控,安排好有氧和无氧训练之间的合理比例,较高的负荷量能否为成年打好良好的有氧基础是一个值得探索的方向。

基础训练阶段赛前6周训练有氧无氧比例分析表明,男女下午50 min跑和越野跑强度安排均较为合理。但是,男女运动员一般耐力训练中监控不足,尤其是晨练中一般耐力的匀速跑训练强度过大,大部分其实是无氧训练。与大纲相比,有氧训练严重不足,有氧和无氧(混氧)训练比例存在严重的失调和倒置情况,负荷量已经大大超过大纲标准,训练的高强度比例必然会导致训练的高负荷、高度专项化,造成训练效益不高,以及较为严重的早期专项化。

在女子长跑青少年运动员基础训练阶段,可以将有氧阈、无氧阈和心率指标结合起来进行训练监控和评价[16]。对青少年长跑运动员基础训练阶段赛前准备期训练强度进行监控,通过测试来确定运动员个体无氧阈时所对应的跑速,使运动员找到发展个体有氧耐力的最适宜速度,确保有氧训练在其强度范围之内,为发展运动员的基础耐力提供相应指标依据,使基础训练更加个体化和科学化;还可以通过训练前后曲线的移动情况,来评价有氧训练的效果,并为下一阶段的训练提供指导。因此,应该加强训练的心率和血乳酸监控,使晨练一般耐力训练控制在有氧训练范围,提高有氧训练课次比例,避免训练中高强度、高负荷量的早期专项化趋势,以及有氧和无氧(混氧)训练比例严重失调和倒置的情况发生,为运动员长远发展留出空间并打下良好的基础。

基础训练阶段准备活动和整理活动属于训练课有机整体,其缺失必然会对训练课的质量,以及减少运动损伤的发生造成不利影响。根据基础训练阶段准备活动和整理活动管理监督较差的状况,在女子长跑青少年运动员基础训练阶段,需要加强准备活动和整理活动的监督,并且加强训练考勤管理,提高教练员和运动员的认识,尤其要使运动员掌握科学的准备活动和整理活动方法,并培养运动员良好的准备活动和整理活动习惯。

[1] 陈效范. 论田径基础训练[J]. 体育科学,1995,5(3):22-25.

[2] 张英波,译. 选材注释[J]. 国际田联田径新研究,2008(2):90. (中文版).

[3] 全国体育学院教材委员会. 运动训练学[M]. 北京:人民体育出版社,2000:323-339.

[4] 张英波,译. 国际田联青少年计划[J]. IAAF RDC-Beijing Bulletin,2008(2):90-92.

[5] 许世岩. 中长跑运动方法学[M]. 北京:中国教育文化出版社,2005.

[6] 国家体育总局竞技体育司. 全国青少年奥运项目教学训练大纲[M]. 北京:人民体育出版社,2008:526-528.

[7] 田麦久. 论我国2008年奥运会潜优势项目的确定与超常规发展策略[J]. 北京体育大学学报,2007,27(12):1585-1592.

[8] 胡好,张英波,王传平. 再论运动训练结构[J]. 北京体育大学学报,2009,29(10):105-108.

[9] 文超. 田径运动高级教程[J]. 北京:人民体育出版社,2003.

[10] Pfitzinger P. Speed for the long haul:the most effective workouts for distance runners[J]. Running Times,2001,285 (4):14.

[11] 严波涛,许崇高. 动作协调能力研究的现状与方法学问题[J]. 西安体育学院学报,1999,16(4):33-35.

[12] 张英波,译. 在年轻运动员培养中目前存在的问题[J]. 国际田联田径新研究,2008(3):19-25. (中文版)

[13] Rankin R. A review of trunk and pelvic girdle mechanics during middle distance running[J]. Modern Athlete and Coach,Adelaide,2003,41(1):3-6.

[14] Swardt A. Hills and fartlek[J]. Track and Field Coaches Review,Gainesville (Fla.),1997,97(2):22-23.

[15] 陈小平. 竞技运动训练实践发展的理论思考[M].北京:北京体育大学出版社,2008:161.

[16] Italy. Marathon training:report of BSU[Z]. Rosa,2010.

Structural characteristics of 6-week pre-game training for female teenager long distance runners in China at the basic training stage

LUO Xue-feng1,ZHANG Ying-bo2,HU Yang2

(1.School of Physical Education,Luoyang Normal University,Luoyang 471022,China;2.Beijing Sport University,Beijing 100084,China)

By means of case study and empirical study, the authors investigated and studied the structural characteristics of 6-week pre-game training for female teenage long distance runners in China at the basic training stage, and revealed the following findings: the proportions of technique, speed and strength training were relatively small; training contents were not diversified; there was a lack of dedicated arrangements for coordinating capacity training; the conditions of warming up activity and finishing activity management and monitoring were poor; high load training and highly event specific training resulted in the serious insufficiency of aerobic training as well as unbalanced and inverted aerobic and anaerobic (or mixed) training proportions, which ultimately resulted in a poor training effect and serious early event specialization.

sports training;female long distance running event;teenager runner;basic training;6-wek pre-game;training structure

G808

A

1006-7116(2011)06-0113-06

2010-11-21

国家科技支撑计划课题(2006BAK37B02);河南省科技厅科技攻关重点课题(112102310521)。

骆学锋(1978-),男,讲师,博士,研究方向:体育教育训练学。通讯作者:张英波教授。