对乒乓球运动中三种步法的足底压力分析

2011-01-02尹彦曲峰

尹 彦 曲 峰

(1.广西体育科学研究所 南宁 530031;2.北京体育大学 北京 100084)

对乒乓球运动中三种步法的足底压力分析

尹 彦1曲 峰2

(1.广西体育科学研究所 南宁 530031;2.北京体育大学 北京 100084)

应用运动生物力学原理,对乒乓球运动中三种步法的足底压力进行分析,得到以下主要结论:乒乓球典型步法动作过程中双脚的足底压力主要承载区域集中在足前区,足中区受力不明显。击球发力脚足后区足底压力峰值交叉步步法最大,并步步法次之,跨步步法最小。前足中区为足前区较为稳定的主要受力区域,前足外侧区和前足内侧区所受足底压力峰值的大小与步法的动作形式有关。

乒乓球;步法;足底压力

1 前言

乒乓球运动在迅速发展,上肢技术在不断丰富创新,随之也就对下肢的步法移动提出了更高要求。步法是指乒乓球运动员为回击不同来球而变化位置时所采用的合理移动方法[1],它是及时准确地使用与衔接各项技术动作的枢纽,也是执行各项战术的有力保证[2]。本文通过对乒乓球运动中三种步法的足底压力进行分析,试图通过不同动作指标的对比分析得出乒乓球专项的足底压力特征,从而为足踝部损伤研究和运动鞋专项化的相关领域提供实验依据和理论基础。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

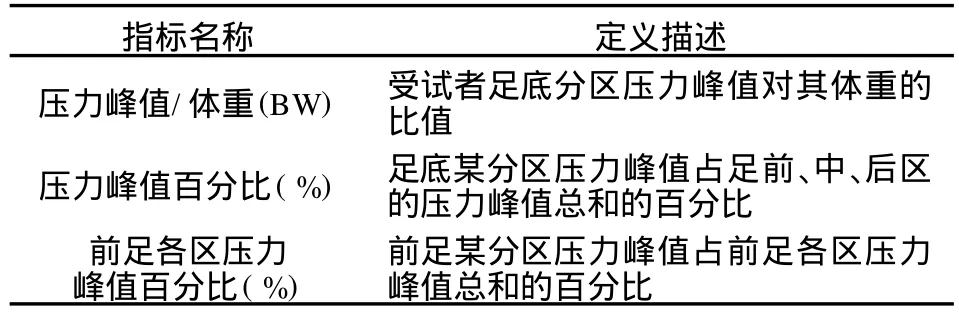

本研究选取了20名青年运动员为受试者。受试者均为北京体育大学竞技体育学院乒乓球专项运动员,受试者基本情况见表1。

表1 受试者基本情况统计表(n=20)

2.2 实验仪器

本研究应用比利时 RSscan公司生产的FOOTSCAN(R)INSOLE鞋垫式足底压力测量系统,鞋垫厚度为0.7~2.2mm,全部使用压阻式传感器,每平方厘米约有4个传感器,采样频率500Hz。

2.3 研究方法

选择与受试者鞋内底尺码符合的足底压力测试鞋垫,垫于乒乓球专项运动鞋中,鞋垫大小与鞋内底边缘吻合,确保测试鞋垫无折痕。配戴测试设备后,受试者进行3~5min适应性动作练习。

采集受试者使用跨步、并步、交叉步三种步法分别向正手位和反手位移动击球时足底所受的压力情况。每组步法动作测试时得到至少三次动作技术质量较高,足底压力数据完整的动作。

足底压力数据选取每人每种动作三个连续的动作周期数据,取平均值进行分析。为了排除体重对地面反作用力和足底压力的影响,并使不同受试者的数据结果具有一定的可比性,本研究对足底压力数据进行了力值除以体重的数据标准化处理,标准化后的数据表示为体重的倍数,单位设为BODY WEIGHT(BW)。

3 足底压力分区方法及测试指标的选取

实验受试者均为右手执拍,本文根据研究需要将正手跨/并步中的左脚(即支撑脚)称为移动辅助脚,右脚(即跨步脚)称为击球发力脚;将反手跨/并步中的右脚称为移动辅助脚,左脚称为击球发力脚。交叉步动作中将正手交叉步中的左脚称为击球发力脚,右脚称为移动辅助脚;反之,反手交叉步中的右脚为击球发力脚,左脚为移动辅助脚。

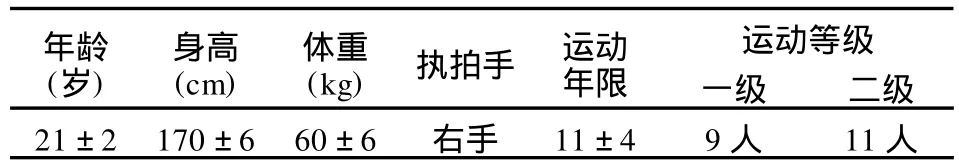

本研究在FOOTSCAN(R)INSOLE鞋垫式足底压力测量系统中把足底分成5个区域,如图1所示,即整个足底分为足后区、足中区和足前区,其中足前区又分为内侧区、中区和外侧区。

图1 足底压力分区示意图

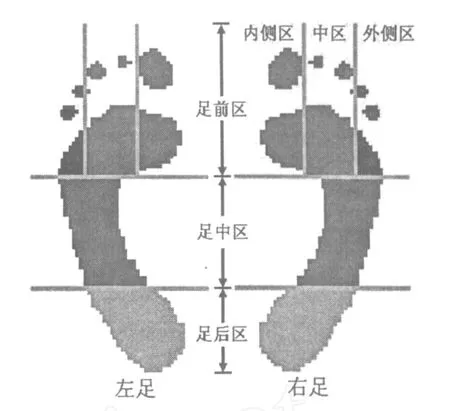

三个主要测试指标为压力峰值/体重、压力峰值百分比、前足各区压力峰值百分比。各指标及其定义描述如表2所示。

表2 足底压力测试指标定义

4 结果与分析

4.1 跨步步法的足底压力分析

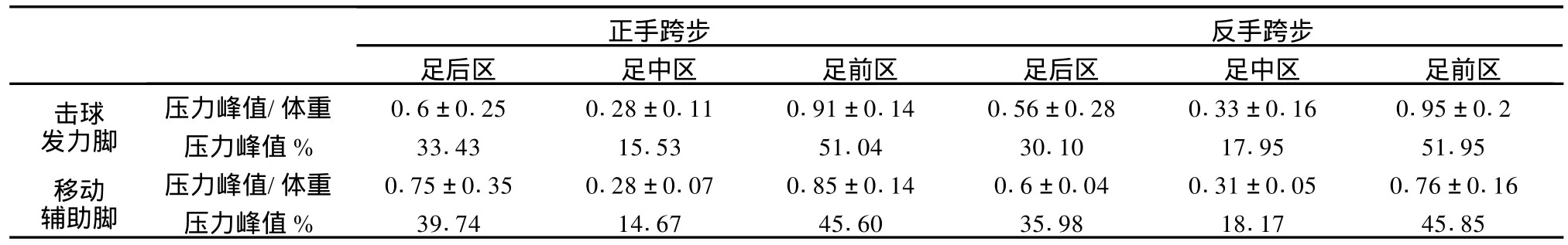

受试者做跨步步法动作时的足底压力数据见表3。

表3 跨步步法足底压力峰值的平均值(±2)及百分比(n=20)

表3 跨步步法足底压力峰值的平均值(±2)及百分比(n=20)

正手跨步反手跨步足后区 足中区 足前区 足后区 足中区 足前区击球发力脚压力峰值/体重 0.6±0.25 0.28±0.11 0.91±0.14 0.56±0.28 0.33±0.16 0.95±0.2压力峰值% 33.43 15.53 51.04 30.10 17.95 51.95移动辅助脚压力峰值/体重 0.75±0.35 0.28±0.07 0.85±0.14 0.6±0.04 0.31±0.05 0.76±0.16压力峰值% 39.74 14.67 45.60 35.98 18.17 45.85

由表3中可以看出,受试者在做跨步的步法动作时,支撑阶段的双脚足底压力主要承载区域均为足前区,足中区受力不显著,足后区在支撑阶段所受压力峰值超过一半体重,但是不如足前区受力明显。跨步步法多用于近台快攻打法中还击正手位大角度来球,受试者在做正手跨步动作向正手位移动的同时,为了迎击近台球,身体重心向近台方向移动,此时足前区相对足后区受力增加,因此正手跨步动作过程中足前区受力相对各区最为明显,反手跨步动作的足底受力情况与之同理。

击球发力脚与移动辅助脚相比,足中区受力情况二者无明显差异,足前区受力击球发力脚更大,足后区受力移动辅助脚大于击球发力脚。由于击球发力脚还要承担主动蹬伸发力参与击球动作以及回到原位的任务,此时作为蹬伸动作主要受力区域的足前区承担的压力更多;而移动辅助脚在整个正手跨步动作过程中大部分时间处于全脚支撑状态,受力较为分散,所以移动辅助脚的足前区与足后区受力情况的差异较小。

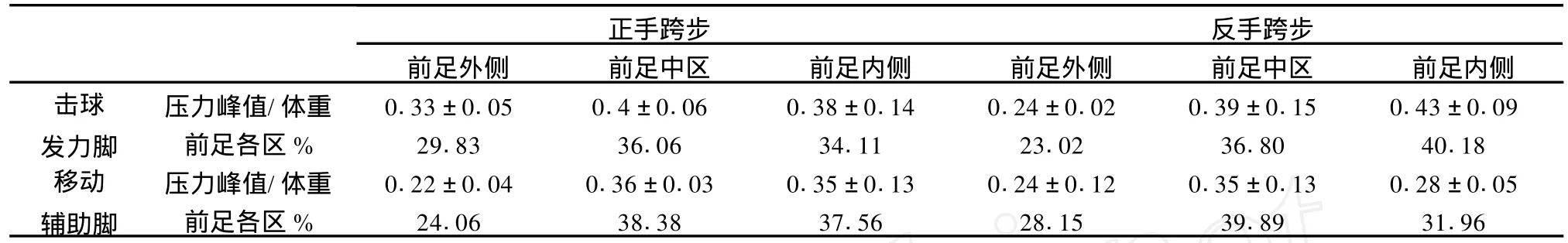

通过上述分析可知,跨步动作中足前区对于承载足底压力所贡献的作用是最大的,因此有必要对其进行进一步的分析。受试者做跨步动作时前足各区的足底压力数据见表4。

由表4中可以看出,受试者做正手跨步动作时,双脚在支撑阶段足前区的足底压力的承载区域主要集中在前足内侧区和前足中区,反手跨步动作的情况相同。

表4 跨步步法前足各区压力峰值的平均值(±s)及百分比(n=20)

表4 跨步步法前足各区压力峰值的平均值(±s)及百分比(n=20)

正手跨步反手跨步前足外侧 前足中区 前足内侧 前足外侧 前足中区 前足内侧击球发力脚压力峰值/体重 0.33±0.05 0.4±0.06 0.38±0.14 0.24±0.02 0.39±0.15 0.43±0.09前足各区% 29.83 36.06 34.11 23.02 36.80 40.18移动辅助脚压力峰值/体重 0.22±0.04 0.36±0.03 0.35±0.13 0.24±0.12 0.35±0.13 0.28±0.05前足各区% 24.06 38.38 37.56 28.15 39.89 31.96

正手跨步动作过程中,击球发力脚的足前区足底压力的集中区域要偏向于前足中区,这与正手跨步移动击球时,执拍的右手与击球发力脚的相对位置较远,有关在压力峰值出现前后的一段时间内,身体重心偏向击球发力脚外侧,使作为发力蹬伸主要压力承载位置的第一跖趾关节所在前足内侧区的压力峰值相对减小。但是这种偏向是不明显的,移动辅助脚前足中区与前足内侧区的差异就很小,反映到反手跨步动作中则表现为击球发力脚前足内侧区的压力峰值高达体重的0.43倍,明显高于前足中区。同时反手跨步的移动辅助脚前足中区的压力峰值高于前足内侧区,这与受试者反手跨步击近台球时,执拍手并未超过击球发力脚并与移动辅助脚的相对位置较近,身体重心位于击球发力脚和移动辅助脚之间有关。

4.2 并步步法的足底压力分析

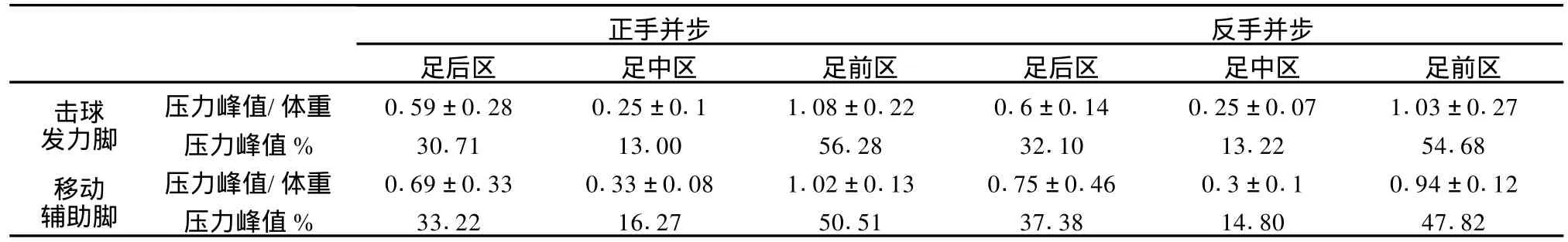

受试者做并步步法时的足底压力数据见表5。

表5 并步步法足底压力峰值的平均值(±s)及百分比(n=20)

表5 并步步法足底压力峰值的平均值(±s)及百分比(n=20)

正手并步反手并步足后区 足中区 足前区 足后区 足中区 足前区击球发力脚压力峰值/体重 0.59±0.28 0.25±0.1 1.08±0.22 0.6±0.14 0.25±0.07 1.03±0.27压力峰值% 30.71 13.00 56.28 32.10 13.22 54.68移动辅助脚压力峰值/体重 0.69±0.33 0.33±0.08 1.02±0.13 0.75±0.46 0.3±0.1 0.94±0.12压力峰值% 33.22 16.27 50.51 37.38 14.80 47.82

由表5中可以看出,受试者在做并步的步法动作时,双脚足底的压力承载区域主要集中在足前区,足中区受力均不明显。足后区的受力绝对值相对中区较高,但是相对足前区所受压力峰值,除了反手并步移动辅助脚足后区与足前区的压力峰值百分比相差10%左右,其他都相差20%左右。并步动作击球发力脚和移动辅助脚在移动过程中的动作形式大致相同,区别在于击球发力脚在击球前要主动蹬伸发力参与完成击球进攻动作,此时击球发力脚的足前区成为蹬伸发力动作最主要的压力承载区域。

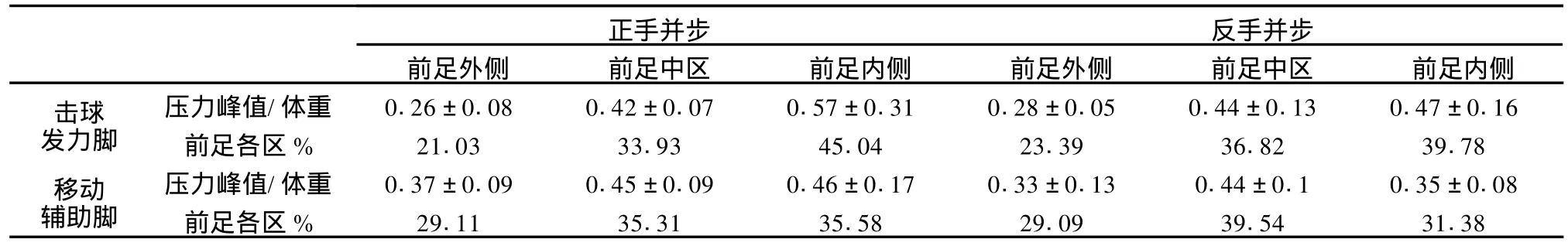

并步步法动作的整个过程中,双脚的足前区仍是足底压力的主要承载区域,受试者做并步步法时足前区各区的足底压力分布数据见表6。

由表6中可以看出,并步步法动作过程中,双脚足前区足底压力的承载区域主要集中在前足内侧区和前足中区,受试者使用正手并步步法移动击球时,击球发力脚有一个主动的内旋蹬伸发力的动作,这样的动作使第一跖趾关节和第一足趾所在的前足内侧区成为最主要的足底压力承载区域,而移动辅助脚在支撑阶段只起到保持身体平衡的作用,前足中区和前足内侧区的压力峰值因此没有明显差异。当受试者使用反手并步步法移动击球时,击球发力脚主动内旋蹬伸发力参与完成击球动作,其前足内侧区的压力峰值最大,而移动辅助脚足前区的压力主要集中在前足中区,这种现象可能是受试者回击反手位来球后移动辅助脚回到原位过程中的蹬伸到前足支撑时的身体重心靠近前足中区所造成的。

表6 并步步法前足各区压力峰值的平均值(±s)及百分比(n=20)

表6 并步步法前足各区压力峰值的平均值(±s)及百分比(n=20)

正手并步 反手并步前足外侧 前足中区 前足内侧 前足外侧 前足中区 前足内侧击球发力脚压力峰值/体重 0.26±0.08 0.42±0.07 0.57±0.31 0.28±0.05 0.44±0.13 0.47±0.16前足各区% 21.03 33.93 45.04 23.39 36.82 39.78移动辅助脚压力峰值/体重 0.37±0.09 0.45±0.09 0.46±0.17 0.33±0.13 0.44±0.1 0.35±0.08前足各区% 29.11 35.31 35.58 29.09 39.54 31.38

4.3 交叉步步法的足底压力分析

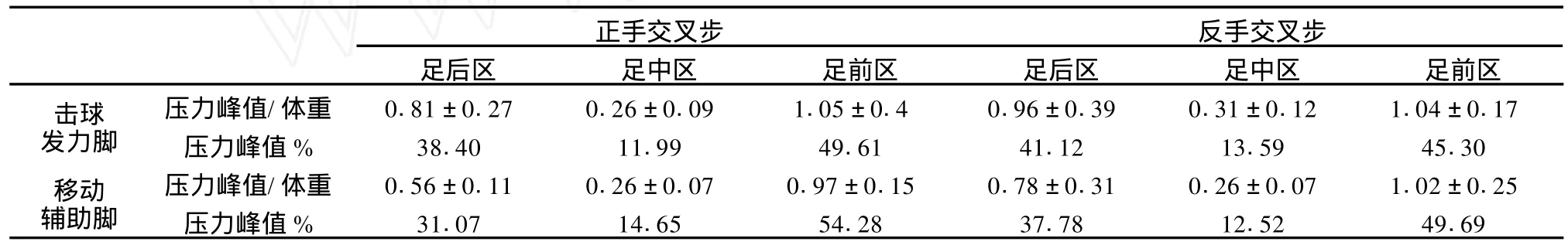

受试者做交叉步步法时的足底压力数据见表7。由表7中可以看出,受试者在做交叉步的步法动作时,双脚足底的压力承载区域主要集中在足前区,足中区受力均不明显,足后区对于足底压力的贡献虽然不如足前区那么大,但是其所受足底压力峰值的绝对值很高,由于交叉步步法动作移动范围较大,击球发力脚在移动到击球位置落地后,受试者处于单足支撑阶段,在这个阶段中,身体重量全部集中在击球发力脚上,因此击球发力脚所承受的足底压力明显高于移动辅助脚。击球发力脚的主动蹬伸发力和移动辅助脚的蹬伸返回原位都是完成蹬伸动作的足前区承受压力最大的原因。

表7 交叉步步法足底压力峰值的平均值±s)及百分比(n=20)

表7 交叉步步法足底压力峰值的平均值±s)及百分比(n=20)

正手交叉步 反手交叉步足后区 足中区 足前区 足后区 足中区 足前区击球发力脚压力峰值/体重 0.81±0.27 0.26±0.09 1.05±0.4 0.96±0.39 0.31±0.12 1.04±0.17压力峰值% 38.40 11.99 49.61 41.12 13.59 45.30移动辅助脚压力峰值/体重 0.56±0.11 0.26±0.07 0.97±0.15 0.78±0.31 0.26±0.07 1.02±0.25压力峰值% 31.07 14.65 54.28 37.78 12.52 49.69

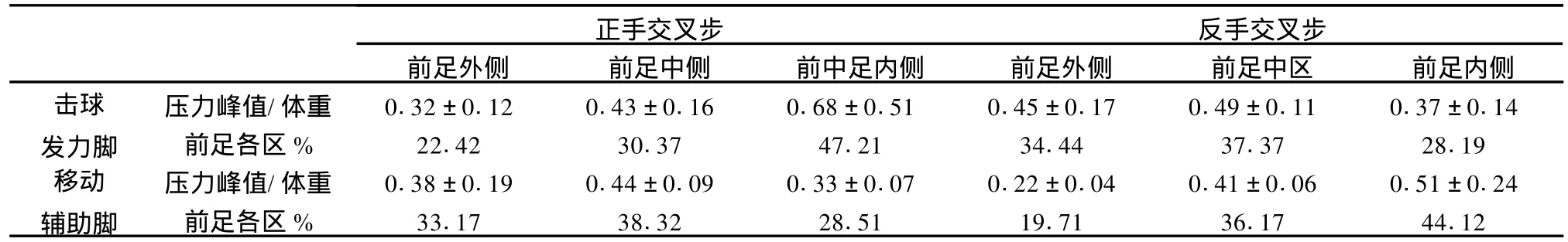

交叉步步法动作的整个过程中,双脚的足前区是足底压力的主要承载区域,受试者做交叉步步法时足前区各区的足底压力分布数据见表8。

表8 交叉步步法前足各区压力峰值的平均值(±s)及百分比(n=20)

表8 交叉步步法前足各区压力峰值的平均值(±s)及百分比(n=20)

正手交叉步 反手交叉步前足外侧 前足中侧 前中足内侧 前足外侧 前足中区 前足内侧击球发力脚压力峰值/体重 0.32±0.12 0.43±0.16 0.68±0.51 0.45±0.17 0.49±0.11 0.37±0.14前足各区% 22.42 30.37 47.21 34.44 37.37 28.19移动辅助脚压力峰值/体重 0.38±0.19 0.44±0.09 0.33±0.07 0.22±0.04 0.41±0.06 0.51±0.24前足各区% 33.17 38.32 28.51 19.71 36.17 44.12

由表8中可以看出,受试者做正手交叉步步法动作时,击球发力脚足前区足底压力的承载区域主要集中在前足内侧区,达到了体重的68%;移动辅助脚足前区的主要压力承载区域集中在前足中区和前足外侧区,两区的压力峰值百分比超过了70%。正手交叉步移动击球过程中,足前区在击球发力脚主动蹬伸用力并回归原位时是主要的足底压力承载区域,受到的压力最大,而正手位击球时执拍手与身体的相对位置决定了身体重心靠近前足内侧区,因此足前区的内侧区受力最大。

而受试者做反手交叉步步法动作时,击球发力脚足前区的压力主要集中在前足中区和前足外侧区,两区的压力峰值百分比达到了72%;移动辅助脚足前区的压力主要集中在前足中区和前足内侧区,两区的压力峰值百分比达到了80%。反手交叉步移动击球过程中,受试者击球发力脚的足前区在击球前后的一段时间内受到的压力最大,反手位击球时除了执拍手臂超过击球发力脚外,身体大部分都没有在运动方向上超过击球发力脚,这种情况决定了身体重心靠近前足外侧区,因此反手交叉步足前区的受力主要集中在前足中区并偏向于前足外侧区。反手位和交叉步的大范围移动导致反手交叉步步法动作的连贯性不强,移动辅助脚在中间担当了一部分调整重心的工作。调整重心后移动辅助脚蹬伸发力回归原位时足前区受力最大,蹬伸的动作使前足内侧区成为足底压力的主要承载区域。

4.4 三种步法足底压力的比较分析

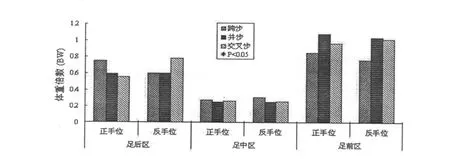

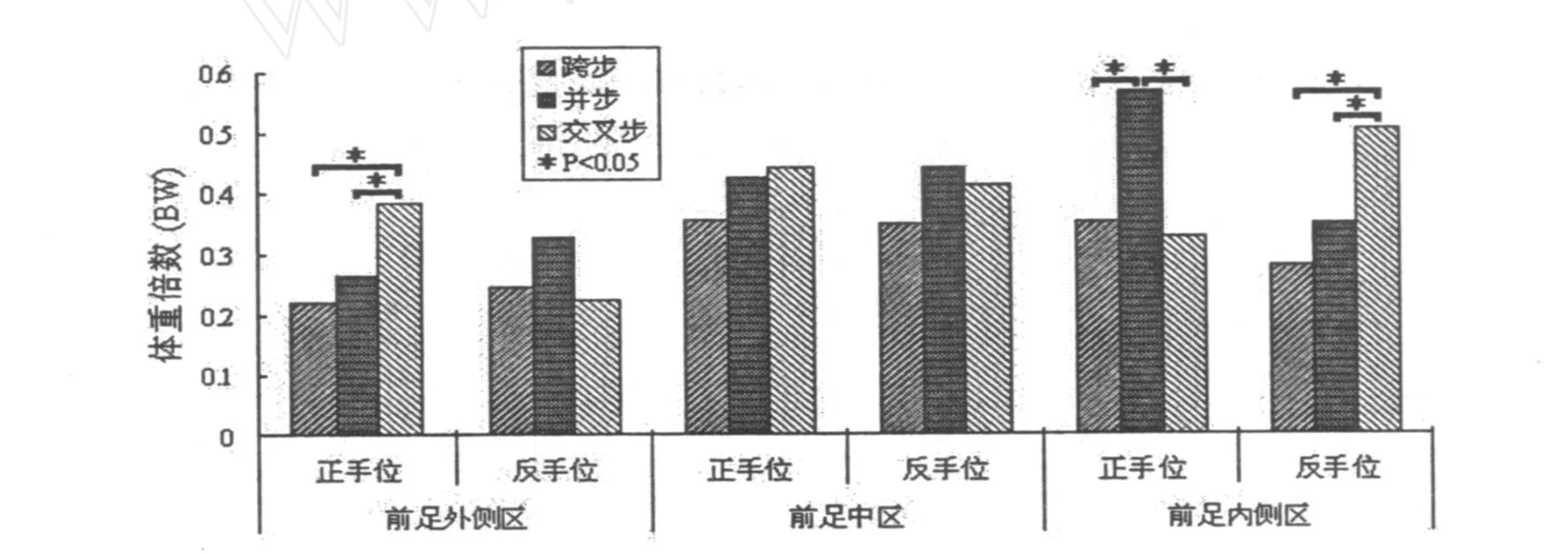

图2 三种步法击球发力脚足底各区压力峰值平均值的比较(n=20)

图3 三种步法移动辅助脚足底各区压力峰值平均值的比较(n=20)

从图2、图3中可以看出,受试者做三种步法动作时,足前区是双脚最主要的足底压力承载区域,足前区所受足底压力峰值明显高于足中区和足后区。足中区受力不明显,足后区在落地缓冲阶段承担一定的足底压力。交叉步步法动作中,击球发力脚足后区所受足底压力峰值明显大于跨步步法,并且差异具有显著性。从跨步步法到并步步法再到交叉步步法,随着移动距离和第一受力阶段所受第一峰值力的增大,击球发力脚足后区所受足底压力峰值也随之有增大的趋势,表现为交叉步步法最大,并步步法次之,跨步步法最小。

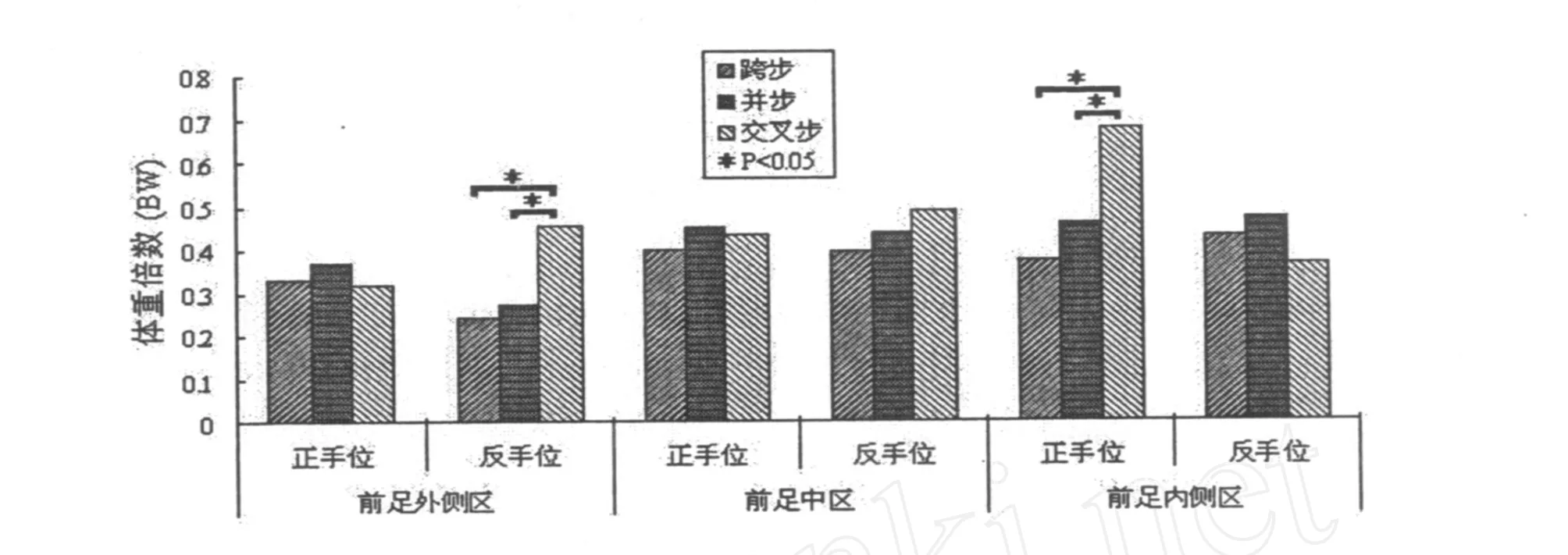

将作为足底压力主要承载区域的足前区更加细分为前足外侧区、前足中区和前足内侧区三个区域。从图4、图5中可以看出,受试者做三种步法动作时,双脚的前足中区所受到的足底压力峰值与步法动作形式关系不大。足前区的足底压力峰值情况表现为以前足中区为稳定的主要受力区域,同时最大压力峰值根据不同的步法动作形式偏向前足的外侧区或者内侧区。较为明显的是反手交叉步步法动作的击球发力脚前足外侧区所受足底压力峰值大于反手跨步和反手并步,并且差异具有显著性;正手交叉步步法动作的前足内侧区所受足底压力峰值大于正手跨步和正手并步,并且差异具有显著性。而移动辅助脚则是正手交叉步中的前足外侧区和反手交叉步中的前足内侧区为足前区足底压力主要承载区域,明显大于跨步步法和并步步法,并且差异具有显著性。

图4 三种步法击球发力脚前足各区足底压力峰值平均值的比较(n=20)

图5 三种步法移动辅助脚前足各区足底压力峰值平均值的比较(n=20)

5 结论

5.1 三种步法动作双脚的足底压力主要承载区域集中在足前区,足中区受力不明显。

5.2 击球发力脚足后区足底压力峰值交叉步步法最大,并步步法次之,跨步步法最小。

5.3 前足中区为足前区较为稳定的主要受力区域,前足外侧区和前足内侧区所受足底压力峰值的大小与步法的动作形式有关,其中前足内侧区比前足外侧区更多的成为足前区的主要受力区域。

1 徐增琪主编.中国体育教练员岗位培训教材(乒乓球)[M].北京:人民体育出版社,2005

2 刘建和.乒乓球教学与训练[M].北京:人民体育出版社,2004

3 体育院校通用教材——乒乓球[M].北京:人民体育出版社,1992

4 李建设,王立平.足底压力测量技术在生物力学研究中的应用与进展[J].北京体育大学学报,2005,(2):191-193

5 JAMESG.The Biomechanics of Sports Techniques[M].U.S.A.1995

6 教材编写组.体育院校教材.运动生物力学[M].北京:人民体育出版社,1995

7 郑秀瑗,等.现代运动生物力学[M].北京:国防工业出版社,2002

Analysis of the Plantar Pressure in Three Kinds of Footwork of Table Tennis

YIN Yan,et al.

(Guangxi Sport Science Research Institute,Nanning)

Footwork plays an important part in the completion of the batting action.In this paper,three kinds of footwork of table tennis were selected to be tested by using the methods of the plantar pressure.The main conclusions were followings:The forefoot was the main pressure zone of the footwork.The peak of the plantar pressure in the postpedes of the batting foot which is in the cross step is the largest of the three kinds of footwork.The mid-zone is the main pressure zone of the forefoot.

table tennis;footwork;plantar pressure

尹 彦(1984-),男,河南南阳人,硕士学位,研究实习员,主要研究方向:运动生物力学。