由高职新生计算机基础水平调研结果想到的

2011-01-01王庭之

计算机教育 2011年3期

摘要:对高职院校新生计算机基础水平的调研与分析显示出当前高职新生已具备一定的计算机基础,但学生之间存在着显著的水平差异,同时学生对计算机课程有职业化和工具化的需求。而通过构建模块化的课程体系、开发全方位的学习资源、建立多元化的学习体系等改革途径,可以提高计算机教学的职业针对性,提高学生的学习灵活性,从而提高高职计算机教育的教学质量。本文阐述了作者为打造具有高职特色的公共计算机课程教育新模式而构建的“分层模块化”课程体系的观点,具有一定的参考价值。

关键词:高职计算机;调研;课程改革;分层模块化

1 研究背景

长期以来,高职院校非计算机专业的公共计算机课程一直套用本科院校的课程设置思想,即将计算机教学设定为3个层次的内容:计算机文化基础、计算机技术基础和计算机应用基础。但随着我国基础教育对信息技术课程的重视程度不断提高,以及家庭电脑的迅速普及,高中生的计算机水平也越来越高,使得高中与高职计算机教学内容出现大量的重叠现象,这不仅使学生意见颇多,也给教师组织教学带来诸多困难。与此同时,社会也对高职学生计算机水平提出了越来越高的要求。显然,3个层次的课程设置思想已不能满足当前信息社会和信息技术发展的要求。因此,是否有必要继续开设计算机基础课程,如何进行计算机基础课程的改革,如何开展分层教学改革等问题,曾一度成为高职公共计算机教学改革讨论的热门话题。

开展高职新生计算机基础水平调查,是实现高职计算机课程与中学信息技术“无缝”衔接、进行计算机教学改革的一项不可或缺的基础性工作。为此,盐城卫生职业技术学院组织课题组,对2009级近千名学生进行计算机基础水平的调查,并在调研的基础上对高职公共计算机课程进行了改革探讨。

2 调查的基本情况

2.1 调研目的

高职新生计算机基础水平调查是实施高职院校计算机教学改革的重要环节,也是开展教育教学改革研究的基本要求。其目的是通过调研摸清大学新生计算机水平的基本状况,准确把握学生的层次结构,了解学生对计算机教学的需求,为高职院校计算机基础课程的改革,尤其是教学内容改革和分层教学实施提供可靠的依据。

2.2 调研内容

本次调研的内容分为3个方面。一是上机测试的内容,主要包括1)计算机及网络的基础知识和基本理论:2)汉字输入技术;3)Windows的基本操作;4)办公自动化软件Word及Excel的使用技术;5)因特网的使用情况等。二是问卷调查,主要内容包括图像处理软件、QQ聊天、博客、网络游戏等计算机常用软件的使用情况。三是座谈内容,主要听取学生对计算机课程教学的意见或建议,了解学生在自身发展过程中对课程设置的要求和希望。

2.3 调研对象和方法

2009年9月,课题组对盐城卫生职业技术学院2009级刚入学的近千名新生进行调查。这些调查对象来自江苏省各个县市区,他们的高考语、数、外三门课程总分在294~348分之间(注:江苏省本二录取分数线为326)。对于江苏省高职院校来说,对象的选取具有普遍意义。

调研的方法主要采用了如下几种:1)软件测试法。选取全国计算机等级考试一级B为测试内容,以一级B的考试为标准,利用全国计算机等级考试模拟测试软件,对学院2009级820名新生进行测试。由于测试软件具有随机抽题、自动控时、自动评分等功能,加上测试组织的严谨缜密,保证了测试结果的信度和效度。2)问卷调查法。为了弥补软件测试的局限性,扩大调查内容的覆盖面,课题组还向新生发放了一批调查问卷表。调查共发放963份问卷,实际回收963份,其中有效问卷达950份,回收有效率达98.65%。3)座谈法。先后召开3次新生座谈会,共有54位学生参加。通过座谈,听取他们对计算机教学的一些想法和建议,了解中学开设信息技术的基本情况。

3 调查数据统计与分析

3.1 测试情况

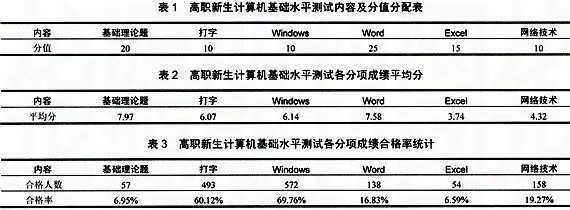

测试所选择的是全国计算机等级考试一级中除演示文稿之外的全部内容,共有6个部分,总分为90分。具体内容及分值分配如表1所示。

在参加测试的820人中,平均得分为35.76(相当于百分制的39.70),合格(>=54分)人数有108人,占13.17%。具体分项的得分统计情况如表2和表3所示。

从表2具体的分项统计数据中发现,汉字录入和Windows操作两项得分最好,满分都为10分,平均分分别为6.07和6.14,均达到合格要求;基础理论题、Word、Excel、网络技术平均分值分别相当于百分制的44.28、33.69、27.70、48.00。

统计情况表明,高职新生都能掌握一定的计算机基础知识和技能,但远非预想得那么好。仅有13%的学生基本达到国家一级B的合格要求,绝大多数学生的计算机水平远没有达到高职计算机的教学目标,并且学生之间存在明显的差异性。究其原因,尽管江苏省已将高中信息技术省统考列为学生参加高考的“资格”考试,但由于考试要求低、内容浅且允许补考,很少有学生因为信息技术考试不及格而影响高考的。因此,中学对信息技术教学的重视程度还远不能与高考科目相提并论,计算机教学中不同程度地存在“缩水”现象。同时,目前部分农村中学因为经费投入不足或师资水平欠缺等原因,造成计算机教学受到一定的条件限制,也使得计算机的教学质量出现“打折”现象。所以,计算机水平参差不齐、高低不一,已是近年来大学新生的一种普遍现象。由此可见,计算机基础课程的教学仍需要加强,有必要在充分考虑与中学信息技术课程的衔接、学生已有的基础以及学生存在明显差异等因素的前提下,深化计算机课程的改革。

3.2 问卷调查情况

调查问卷主要包括汉字输入、图片处理以及网络常用软件等使用情况的调查,在对950份有效问卷进行汇总后,我们得到如表4所示的统计结果。

表4的调查数据显示,绝大多数学生会浏览网页和QQ聊天,有超过40%的学生会用QQ传输文件,但其他应用软件的使用水平并不高。这说明学生有一定的网络操作基础,但计算机综合应用能力还没有达到高职教育的要求。

3.3 座谈情况

绝大多数学生要求开设计算机课程,有近50%的学生提出了计算机教学的职业化和工具化要求,即希望增加开设与本专业职业岗位相关的以及目前应用广泛的计算机工具,如图片处理、动画制作、网页设计等课程。只有约5%的学生希望开设语言类课程。大部分学生希望通过学习,能获取相应的社会考试证书,以便提高就业竞争力。

4 高职非计算机专业的计算机课程改革

针对当前高职新生计算机水平有基础但存在差异的现状,以及学生提出的计算机课程职业化和工具化的诉求,结合高职教育对人才培养的目标要求,我们认为,高职非计算机专业的计算机课程不仅应具有普通高校计算机基础课程的基础性、普及性和工具性,还应该充分体现高职教育的职业性。课程不应只是一门简单的基础课,而应该是一个自由开放的、层次分明的、具有职业特色的、形式多样的立体化课程体系。为此,盐城卫生职业技术学院正通过尝试构建“分层模块化”计算机课程体系,开发全方位的学习资源,建立多元的学习体系等改革途径,努力打造符合职业能力需求的、具有鲜明特色的高职计算机教育模式。

4.1 依据专业特色,构建“分层模块化”课程体系

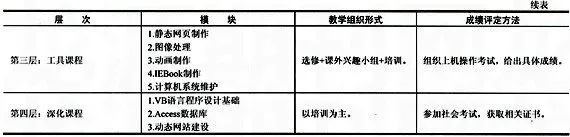

所谓“分层模块化”课程体系,就是根据高职院校不同专业的应用需求或特点,将计算机课程分成基础课程、职业课程、工具课程、深化课程等多个层次。同时再根据知识或技能的相对独立性,对每个层次内的课程内容再进行模块化细分,形成多层次、多模块的立体化开放式课程体系。在这样的课程体系中,不同专业的学生就可根据所学专业、现有基础以及个人职业规划或兴趣爱好等,选择最适合自己个人发展或职业需求的层次和模块。通过不同层次下计算机教学模块的优化组合,进而实现最佳的职业教育效果。表5即为盐城卫生职业技术学院正在构建的非计算机专业四层多模块式课程体系。

第一层次的基础课程被安排在新生进校的第一学期。由于大部分内容与高中信息技术课程重叠,学生都有一定的基础,但考虑到学生之间存在着较大的差异,故设置7个较小的基础模块。学校提供讲座、考前辅导、网络自主学习等多种教学形式,由学生根据自身情况自主选择学习模块和学习形式。在成绩评定上,学生只要通过参加全国计算机等级考试(一级),获取合格证书即作为通过考核。这种自主开放式的课程形式不仅能使中学信息技术课程与高职计算机基础课程实现“无缝”衔接,而且能有效地缩小学生之间的“差异”。由于以自学为主,还能节省大量的教学课时。

增加第二层次的职业课程能有效提高学生的职业能力,是彰显职业特色的重要课程。因此,应将其纳入正常的必修课程教学,不同的专业可选择职业岗位所对应的模块组合,进行教学。如护理专业可选择SPSS模块+MIS的护士站模块+卫生信息检索模块等。第二层次课程的开设能满足职业院校学生对职业计算机应用的需求,同时也是高职非计算机专业课程改革的一个重要方向。

开设第三、四层次的课程,主要是满足学生个性发展或兴趣爱好的需要。由于一般高职院校的课时比较紧张,非计算机专业的这类计算机课程是不能占用正常教学课时的。因此,应采用选修、兴趣小组等教学组织形式。对教学内容多且教学资源相对紧张的模块,也可采用假日培训班的形式。由于第四层次的语言类课程一般都具有教学课时多、参加人数少、教学成本高、学习难度大等特点,因此,建议采用开设培训班的形式,通过收取适当的培训费用,不仅能解决教学成本问题,同时也能起到鞭策学生认真学、教师认真教的效果。

4.2 围绕课程目标,开发全方位的学习资源

为了配合学生的自主学习,以满足不同学生的学习习惯及学习水平,学校应围绕课程目标,积极开发形式多样的学习资源,大力建设“纸质教材一网络自主学习平台一学习辅助光盘一技能实训”四位一体的全方位学习资源。

4.2.1 开发新教材

为了适应“分层模块化”课程体系以及高职教育教学做一体化的教学模式,加强计算机实践能力的培养,学校应大力开发符合不同专业特色的校本教材。纸质教材应以综合项目带动、岗位任务驱动、工作案例引领等方式开发编写,紧紧围绕课程目标要求,以项目或任务方式引出章节知识和技能,让学生能通过岗位实际任务的解决掌握课程的知识和技能。这样的教材不仅8ba3669f9396b002331f3208509994b617db074ca4af48cc60f21d96940bc65e能激励学生自主探究的兴趣,有利于组织教学,还能拉近学生与工作岗位的距离,提高学生的综合职业能力。

4.2.2 制作学习辅助光盘

为了便于学生掌握重要的知识和技能,加深学生对重、难点知识的理解,可将教材各章节中的重要案例、任务等的操作过程制作成光盘,并配以原始操作文件,让学生一边观看视频,一边进行上机对照操作,最终实现课程的学习目标。

4.2.3 建立课程的网络学习平台

为了利于学生自主学习和扩展学习,可依托校园网开发计算机课程的网络教学资源,创建网络学习平台。在网络学习平台上,教师根据学生反馈的学习信息,对学习内容进行不断更新,扩展建议阅读的内容;学有余力的学生能浏览扩展知识,以掌握更多的知识:通过互动论坛,学生与教师、学生与学生之间能随时就本课程的学习问题互相讨论。

4.2.4 加强实验实践项目建设

为了能让学生迅速提高计算机的岗位职业能力和实际操作水平,教师应积极开发符合专业岗位实际的实验实训项目,编写实验实训指导书,开发或引进实验实践项目的自动化批改系统,努力为学生提供更多的实验实训机会,引导学生开展自助式学习和实训。

4.3 借助计算机网络,建立多元的学习体系

上述调查表明,绝大多数高职新生对网络有着浓厚兴趣,学生对汉字录入、QQ聊天、网页浏览等基本操作比较熟练,良好的网络操作基础为网上学习提供了可能和保障。而基于网络的学习活动不仅为学习者创设了更加开放、自由的学习环境,更加丰富的学习资源,而且也更加强调学习者的自主学习。

4.3.1 基于网络教学资源的自主学习体系

在第一层次的基础课程教学过程中,为了有效帮助学生依托网络资源开展学习,在网络教学资源建设中,我们坚持以任务式(项目式)设计学习资源,在每个知识点(或操作技能)学习里首先提出任务,分析任务需要,然后编制任务案例,将学习的知识与技能融合在案例中,使学生的学习过程切合实际,激发学习的热情。

4.3.2 基于多种教材的自主学习体系

学习资源除包括传统的纸质教材之外,还包括辅助光盘、相对应的网络资源以及与课程内容相配套的练习题库等,还应有基于重点和难点所制作的视频。

4.3.3 基于教师导学的学习体系

为了帮助学生更好地利用网络资源进行学习,可以编写一本导学手册,简述知识模块(或章节)内容,对章节的重难点进行分析,并介绍使用教材学习、网络资源学习、实验和实训学习的方法;在学生课余时间内重点安排值班导师,进行辅导答疑等。

5 结语

总之,随着信息技术的快速发展以及信息技术课程在中学教育中受重视的程度越来越高,高职院校非计算机专业第一层次的基础课程教育将逐步淡出,以至最终消失,计算机教育的重点应逐步转移到第二、三层次。因此,深化计算机课程的职业化、工具化改革,创建具有高职特色的教育模式,是高职公共计算机教育的大趋势。

参考文献:

[1]王国权,高校公共计算机课程改革构想[J].吉林工学院学报:高教研究版,2001,22(1):59.

[2]刘钢,王骏.合肥学院新生计算机基础情况的调查[J].合肥学院学报:自然科学版,2006,16(3):76-78.

[3]丁晓萍,高职教育《计算机应用基础》课改教学心得[J].考试周刊,2008(1):14-15.

[4]叶惠文,杜炫杰,面向应用能力,构建师范院校计算机公共课程“三层次教育”课程体系[J].现代教育技术,2009,19(6):114-119.

[5]周怡.医药院校计算机与信息技术教育的变革[J].广东药学院学报,2006,22(4):363-364.

(编辑:张