基于能力导向的高等农业院校计算机专业实训教学

2011-01-01吴鹏飞肖湘平汪毅余文君

计算机教育 2011年3期

摘要:针对计算机实践教学培养方式中存在的以知识为导向且能力分散式的教学问题,在分析三大实训八小综合的实践教学方式的基础上,本文提出以能力为导向且知识集成式的实践教学观点。结合我校计算机科学与技术专业实践教学实际,在计算机专业实训系列课程建设方面取得了能力、知识、素养三元素相结合的实践教学效果。

关键词:能力导向;三大实训;实践教学;农业特色

1 研究背景

实训教学是高等农业院校实现人才培养目标的重要实践教学环节,对大学生的创新精神、实践能力和综合素养培养有十分重要的意义。高等农业院校计算机专业人才培养与市场需求还有较大的差距,造成该现状的根本原因是高等农业院校计算机专业的实践教学体系存在深层次的问题,主要表现在以下几个方面:

1)实践教学仍过分依附于理论教学,实践教学在人才培养中的重要性还未得到充分体现。

2)实践教学仍局限于理论知识的验证,综合性、设计性的科学体系结构还未构建。

3)实践教学仍采用传统的教学理念,以能力为导向的实践教学模式还未全面落实。

4)实践教学内容陈旧,与我校农业特色结合力度不足,学生对农业应用的积极性不高。

随着计算机技术与其他农业优势学科的进一步交叉融合,作为高等农业院校的计算机专业的办学人员,针对以上现状,如何着力于学生就业和考研两大出口方向,侧重以能力为导向且知识集成式的实践教学培养方式,注重学生综合创新应用与项目开发的实践动手能力的培养,结合市场需求导向,以农业信息化为契机,培养具有鲜明行业特色、基础扎实、实践创新能力强、综合素质高的满足社会多样性需要的专业人才,是一项非常重要且必要的教学研究工作。

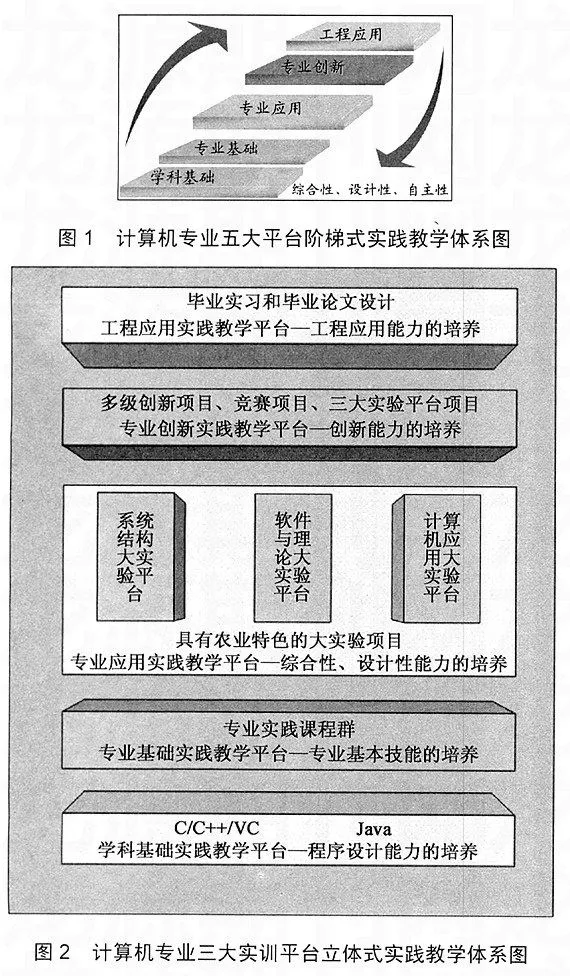

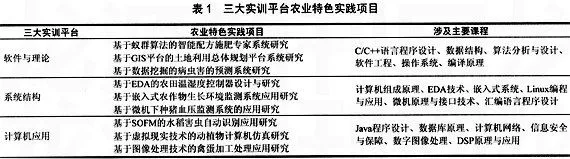

2 构建高等农业院校计算机专业实践教学体系

我们紧跟国家信息化建设步伐,依据学校人才培养的总体目标,将计算机人才培养目标定位于“以学生为中心,培养学生计算机项目开发应用能力、求新求异的创新思维、严谨务实的科学态度、团队合作的人文精神”。以培养学生的计算机应用能力、创新能力为核心,以社会需求为导向,以农业信息化发展为契机,我们提出构建“以分层次能力培养为目标、以相互依托的五大实践教学平台为载体、具备农业特色”的实践教学体系,阶梯式体系图如图1所示,框架立体式体系图如图2所示,其中最核心的内容是第三层次专业应用实训教学平台的设计。

2.1 学科基础实践教学平台

此平台注重学生程序设计能力的培养,主要涉及C/C++/VC等C语言系列课程和Java程序设计课程。这两种语言技能是目前社会需求最大的,并且是其他课程最重要的能力基石。但目前学生的实践动手能力普遍偏弱,语言基础掌握不牢,课程设计不合理,专业课程设置密集,致使学生无法集中时间提高自己的程序设计能力,从而又影响了对其他专业课程的学习,形成教学的恶性循环。故本层次研究的核心内容是理顺课程之间的关系,调整课程设置,并在实践教学内容的设置上注重学生程序编程能力的培养,加强学生设计能力的培养。

2.2 专业基础实践教学平台

此平台主要注重学生专业基本技能的培养。在以前的人才培养方案中,专业课程实验学时普遍偏少,一般为8~16学时(2~4次课)。很多课程没有实验,因此较少的实验学时与综合性、创新性能力人才的培养要求形成了较大矛盾,以致教师为了开设综合性、设计性的实验项目,而减少了对本课程基本知识点的训练,造成学生的专业基本技能欠缺。为了很好地解决这一矛盾,同时结合新一轮人才培养修订方案中学时压缩的大背景,本文将课程实验项目定位为理论验证性实验,目的是加强学生对本课程理论知识的理解,提高学生的专业基本技能,而将综合、设计、创新性能力的培养置于专业应用实践教学平台及专业创新实践教学平台。

虽然课程设计可以提高学生的综合性、设计性能力,但现实情况是学生的时间和上机时间受限。因为课程设计一般安排在本学期所有课程结束之后,学生面临期末考试压力,故无法认真做好课程设计,使课程设计既占用了大量学时,又没有取得应有的效果。本文提出取消课程设计,将综合性、设计性、创新性能力的培养置于专业应用实践教学平台及专业创新实践教学平台。

本层次平台研究的核心内容是重新审视目前的课程实验,设置重点突出的验证性实验项目;研究如何将目前的综合性、设计性实验项目融入专业应用实践教学平台及专业创新实践教学平台中。

2.3 专业应用实践教学平台

此平台主要注重学生综合性、设计性能力的培养,是实践教学体系构建中的最核心之处。长期以来,专业实验教学存在各自孤立的情况,因此实验项目在横向上跨度不大,造成学生综合运用知识解决问题的能力较弱,不能将所学知识融会贯通,不利于提高综合性、设计性能力。如何结合学校的优势学科,开设具有农业特色的实验项目,在学生能力培养上更具特色,在学生就业上更具优势,是该层次平台需要解决的实际问题。

经过长期摸索,为加强相关知识的横向联系,强化课程间的衔接和知识连贯性,增强学生对所学知识的综合应用能力,我们依据二级学科,将专业课程分为三个专业课程群,即软件与理论课程群、系统结构课程群、计算机应用课程群,并设立相应的课程组。

设置课程组的一个重要目标是构建跨课程的大实验平台。依据上述分类,我们建设了软件与理论、系统结构及计算机应用三大实训平台,每一平台下设计若干个跨课程的综合性、设计性实践项目,这些项目的训练可以很好地实现对学生综合性、设计性及创新性能力的培养。同时,为了使培养的人才更具特色,我们将农业相关学科的知识融入实践项目中,开设具备农业特色的综合性实践项目。

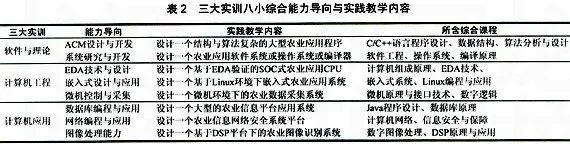

以计算机分子生物学为例。如设计一个多序列比对的实验项目,让学生从学习蛋白质或核酸的表达等生物学知识开始,将序列信息存储在数据库中,从数据库中读取数据,应用数据结构中的串或图进行表示,通过数据挖掘中的聚类算法进行比对。如果运算工作量很大,可设计并行计算程序,将多台计算机组成集群,进行并行计算。这样,通过该项目的学习,学生可以将生物学、数据库、数据结构、数据挖掘、计算机网络、并行计算、程序设计等多门课程融合到一起,很好地提高了综合性、设计性能力,还同时学习了生物学相关知识,拓宽了就业渠道。三大实训平台农业特色实践项目表1所示。

除了实践项目内容制定外,该平台在建设中解决了如下问题。

1)解决了课程之间知识点不衔接、开课顺序不连贯的问题。

2)解决了必修与选修实验项目设定及考核机制不完善问题。

3)解决了课程从单一授课向多元化授课的过渡问题。

4)解决了与农业应用交叉结合的课程设置问题。

本层次平台研究的核心内容包括如何设计具有农业特色的大实验平台、如何做好理论教学体系的调整、如何组织与管理。该环节直接决定了整个实践教学体系实施的成败。

2.4 专业创新实践教学平台

此平台主要注重学生创新能力的培养,依托多级创新项目(如SRF、挑战杯、华中农业大学大学生创新性实验教学项目)、竞赛项目(ACM、嵌入式系统、学校组织的竞赛项目);依托上述三大实训平台,引导学生进行创新性研究,加大对创新实验室的建设,让更多的学生自主选题,进入创新实验室,作相关的实训研究。

本层次平台研究的核心内容包括如何更有效地组织与管理创新性实验活动、创新实验室的建设与管理以及教师的实训指导等。

2.5 工程应用实践教学平台

此平台主要注重学生工程应用能力的培养,依托毕业实习和毕业论文设计。毕业实习和毕业设计的定位是为学生架设学校与社会的桥梁,使学生能够接受商业化软、硬件系统开发模式的训练。除了依托校外实习基地及第三层次的大实验平台,各校还应大力建设校内实习基地,加大教师培养力度,让教师进入公司,接受商业化系统开发模式的锻炼。

本层次平台研究的核心内容包括密切跟踪社会的需求变化,及时调整其他层次的教学内容;对教师进行商业化系统开发模式的培训,并在校内实习基地开发出相应的实训项目:严格进行毕业论文的过程监控与管理。

3 建设三大实训平台课程群

三大实训平台课程群建设主要研究如何开展综合性、设计性、创新性、应用性项目开发式教学。三大实训分别是软件与理论实训、系统结构实训和计算机应用实训。

3.1 软件与理论实训

软件与理论实训即实训一,是软件与理论综合设计与实践,注重软件理论综合设计性研究,该实训平台课程群含有六门专业核心课程,设计两个大综合实践模块,内容如下:

1)综合实践一:C/C++语言程序设计+数据结构+算法分析与设计实践课程综合。主要以ACM设计与开发为能力导向,设计一个结构与算法复杂的大型农业应用计算机程序。

2)综合实践二:软件工程+操作系统+编译原理实践课程综合。主要以系统内层研究与开发为能力导向,设计一个农业应用软件系统或操作系统或编译器。

实训一平台课程群是计算机工程和信息技术两个方向的必修课程,由软件与理论教学团队负责其教学实施和运行管理。

3.2 系统结构实训

系统结构实训即实训二,是计算机工程综合设计与实践,注重系统工程综合设计性研究,该实训平台课程群含六门计算机工程方向专业核心课程,设计三个大综合实践模块,内容如下:

1)综合实践三:计算机组成原理+EDA技术实践课程综合。主要以EDA技术与设计为能力导向,设计一个基于EDA验证的简单的SOC式农业应用CPU。

2)综合实践四:嵌入式系统+Linux编程与应用实践课程综合。主要以嵌入式设计与应用为能力导向,设计一个基于Linux环境下的嵌入式农业应用系统。

3)综合实践五:微机原理与接口技术+数字逻辑实践课程综合。主要以微机控制与采集为能力导向,设计一个微机环境下的农业数据采集系统。

实训二平台课程群是计算机工程方向的必修课程,由系统结构教学团队负责其教学实施和运行管理。

3.3 计算机应用实训

计算机应用实训即实训三,是计算机应用技术综合设计与实践,注重信息技术创新应用性研究。该实训平台课程群含六门信息技术方向专业核心课程,设计三个大综合实践模块,内容如下:

1)综合实践六:Java程序设计+数据库原理实践课程综合。主要以数据库编程与应用为能力导向,设计一个大型的信息平台应用系统。

2)综合实践七:计算机网络+信息安全与保障实践课程综合。主要以网络编程与应用为能力导向,设计一个信息网络安全系统平台。

3)综合实践八:数字图像处理+DSP原理与应用实践课程综合。主要以图像处理技术为能力导向,设计一个基于DSP平台下的农业图像识别系统。

实训三平台课程群是信息技术方向的必修课程,由计算机应用教学团队负责其教学实施和运行管理。

3.4 课程群总结

上述三个实训平台课程群建设可归纳为三大实训八小综合实训教学模式,如表2所示。

4 结论

4.1 教学目标

本研究达到了九大教学目标,具体内容是:

1)实现项目驱动教学目标,实现能力导向教学方式,实现层次教学方法。

2)实现与优势学科交叉融合,实现与农业特色专业应用结合,使计算机专业实践教学具有研究创新性,突出计算机教学的农业特色性。

3)加强教学过程考核方式,采用论文撰写教学手段,实现学生答辩与纸制考试相结合的成绩评定方式。

4)使学生学习后具有较强的综合解决问题的能力及实际动手创新应用能力。

5)实现从以知识点为导向向以能力点为导向的理论教学方式的转变。

6)实现从单纯验证性实验向综合设计性项目的实践教学方式的转变。

7)实现从单独零散式教学方法向集成综合式教学方法的转变。

8)实现教学实验资源的最大利用化。

9)实现教师知识与能力的最大融合化。

4.2 良好作用

我校研究构建的“以分层次能力培养为目标、以相互依托的五大实践教学平台为载体、具备农业特色”的实践教学体系,对促进教学工作、提高教学质量起到了很好的作用。具体作用体现在:

1)通过对计算机专业学生的“分层次能力培养”,使学生的程序设计能力,专业基本技能,综合性、设计性、创新性能力和农业工程应用能力得到培养和提高。

2)实践教学体系的建立,有利于形成理论教学和实践教学两个体系互相补充、同步快速发展的良性循环。

3)实践教学课程体系的建立和完善,有利于以整体知识观为基础,打破课程壁垒,改变各门课程单兵作战的状况,促进理论与实践、知识与能力的贯通,促进课程群的建设。

4)分层次能力的五大实践教学平台建设,有利于农业院校计算机专业与其他优势学科进一步融合,更好地培养具有鲜明行业特色的专业人才。

参考文献:

[1]吕锋,知识、能力、素养:辽宁高校CG人才培养之我见[J],辽宁教育研究,2004(6):76-77.

[2]项炜,王次林,罗谊恒,关于加强计算机专业实训教学的思考[J],PERSON EDUCATION,2010(10):83-84,

[3]龙三平,季霞,能力导向(CBA)视角下的大学教学评价体系[J],教育与人才,2010(9):81-84.

[4]石晶瑜,白喜文,包常喜,关于大学计算机专业实践教学问题的探讨[J],内蒙古师范大学学报,2010(5):140-141.

[5]朱建凯,刘华富,普通高校计算机专业实训教改探索[J],长沙大学学报,2009(9):112-113.

[6]祝青,浅谈高校计算机专业实训教学模式的运用[J],教育与社会,2009(5):21-22.

[7]杜文军,张丽,汪传建,等,强化专业技能,培养高素质人才:计算机科学与技术专业实践教学改革探索与实践[J],计算机教育,2009(4):9-1