采供血机构调整后的资资源利用研究

2011-01-01王锦瑜

经济师 2011年2期

摘要:根据《采供血机构设置规划指导原则》,大量基层血站和中心血库合并到血液中心或中心血站旗下,变成分设机构。文章通过对调整后的采供血机构进行调查,发现现有的五种管理模式对卫生资源的利用存在很大差异。因此建议分设机构的设置要从形式转变到实质上来,对分设机构的管理模式要力求统一,政府要高度重视采供出机构的建设。建立起采供血机构资源共享联合机制。

关键词:采供血机构 调整 资源 利用

中图分类号:F243 文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2011)02-058-02

长期以来,我国的血液管理工作基本处于缺少统一规划的发展阶段。受经济利益的驱动,各地争相举办采供血机构,血液质量没有得到有效的保证。给人民群众造成了严重危害,教训十分深刻。《中华人民共和国献血法》、《血液制品管理条例》、《血站基本标准》的相继出台,标志着我国血液管理迈开了法制化建设的步伐。在此基础上,2005年卫生部发布的《采供血机构设置规划指导原则》,对采供血机构设置标准提出了明确要求:“血液中心:在省、自治区人民政府所在地的城市和直辖市,应规划设置一所相应规模的血液中心。中心血站:在设区的市级人民政府所在地的城市,可规划设置一所相应规模的中心血站。中心血站供血半径应大于100公里。距血液中心150公里范围内(或在3个小时车程内)的设区的市,原则上不单独设立中心血站;与已经设立中心血站距离不足100公里的相近(邻)设区的市原则上不单独设立中心血站。中心血库:在血液中心或中心血站3个小时车程内不能提供血液的县(市)。可根据实际需要在县级医疗机构内设置一所中心血库,其任务是完成本区域的采供血任务,供血半径应在60公里左右。距血液中心或中心血站3个小时车程内的县(市)原则上不予设置。一个城市内不得重复设置血液中心、中心血站。血液中心和中心血站可根据服务区域实际需要,设立非独立的分支机构、固定采血点、储血点。固定采血点、储血点不得进行血液检测。”“各地在实施《规划》的过程中,应对现有不符合《规划》要求的采供血机构予以调整。’已经重复设置的,必须限期予以撤并。”此文件的出台意味着除少数边远地区以外的县(区)级血站将不再具有独立执业资格,都必须成为血液中心或中心血站的分设机构。一时间,全国采供血机构调整风生水起,截至2005年底,全国关闭和整合基层血站和中心血库387个,但由于对分设机构管理的模式各异,造成了规模化管理难以到位、资源配置不能优化等问题。本文就此展开探讨,以求抛砖引玉。

一、材料与方法

根据中国输血协会通讯录上的单位电话及有关会议,就采供血机构调整后所设分站、采储点的管理模式采用访谈的形式进行了解,用EXCEL建立数据库,并对数据进行统计分析。

二、结果分析

1.基本情况。

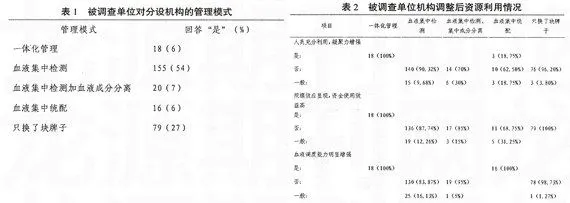

在288名调查对象中(不包括青海、贵州、新疆、西藏、内蒙古、宁夏),血液中心25家,中心血站263家。对分设机构的管理采取了五种模式:一体化管理、血液集中检测、血液集中检测加血液成分集中分离、血液集中调配、只换了牌子。

2.对分设机构管理情况。在288家被调查单位中,分设机构与血液中心或中心血站真正意义上一体化管理的18家,占总数的6%;血液集中检测的155家,占总数的54%;血液集中成分分离20家,占总数的7%;液集中统配的16家,占总数的6%;只换了块牌子79家,占总数的27%。

3.机构调整后资源利用情况。五种管理模式中,一体化管理在人、财、物的利用上达到最佳状态;与之形成强烈反差的是只在名称上换成了分设机构,整个运营仍旧是过去县级站模式的79家单位,人心涣散、人浮于事,设备老化,血液供应与安全都不能保证;实行血液集中检测的155家被调查单位在人员充分利用上持否定态度的占90.32%,对规模效应资金使用效益不满意的达87.74%,认为血液调度能力未增强的83.87%;血液集中检测加集中成分分离的20家被调查单位在上述三个方面持否定态度的比例均超过80%,分别为90.32%、87.74%、83.87%;血液集中统配模式在血液调度能力上优势明显,16家单位均持肯定意见,但在人员利用、规模效应和资金使用效益上仍差强人意,持否定的比例均超过60%,分别为62.50%和68.75%。

三、讨论和建议

1.分设机构的设置要从形式转变到实质上来。《采供血机构设置规划指导原则》对采供血机构设置地、供血半径提出的明确要求是因为有相当一部分机构的服务半径过小,业务量少,缺乏规模效应,增加了采供血成本。一些直辖市的交通便利,本应扩大服务辐射半径至全市范围。由于采供血机构数量过多规模却过小过于分散,部分人员素质低,抑制了输血事业的发展。如果各地在调整中“挂羊头,卖狗肉”,不能实现真正意义上的统一管理,有限的卫生资源非但得不到合理有效的利用,反而造成浪费。基层血站和血库由于只是换了“门脸”,血液中心或中心血站并没有真正对其实施管理,工作人员会感到前途渺茫,进而人心涣散,工作上是在混日子,进而会造成人、财、物的巨大浪费。

2.对分设机构的管理模式要力求统一。从调查结果可以看到:对分设机构五种管理模式真正能将有限的人力、物力、财力充分利用,避免条块分割的只有—体化管理模式。血液集中检测只抓住了血液检测这一环节,血液成分分离、血液贮存与供应及运营仍然不能做到整体、集中、标准;血液集中检测加血液成分相较于血液集中检测只增加了血液成分分离环节,资源并无实质性优化;血液集中统配涵盖了血液集中检测、血液集中检测加血液成分和血液的贮存,但也只停留在采供血业务层面。

<img src="https://img.resource.qikan.cn/qkimages/jijs/jijs201102/jijs20110230-1-l.jpg?auth_key=1736850723-2142851720-0-2ddeb0b41940a1feb75720c1892a79b7" hspace="15" vspace="5" align="center<br> 3.政府要高度重视采供血机构的建设,建立起采供血机构资源共享的联合机制。血站是政府举办的公益性组织,统一做好规划和建设是政府义不容辞的责任。政府要从提高血液安全保障水平、控制血液成本支出、努力采取措施降低医疗用血费用,减轻群众负担的高度,以省为单位,严格按照《采供血机构设置规划》抓好落实。现行体制下,要一体化管理,涉及到省级、地市级、县级政府对机构与编制的处理,各级政府必须做好“牵头人”,只有体制理顺了,构建与区域人口、医疗资源以及临床用血需求相适应,有效、经济、布局合理的采供血服务体系,才能改善和提高卫生综合服务能力和资源利用效率,形成采供血的人才链、技术链、信息链和管理链。”

(责编:若