从解放前的中华书局看上海现代出版企业制度

2011-01-01张彩霞吴燕

编辑之友 2011年6期

一、19世纪末的合伙制出版企业

清末上海出版业中的私人出版机构,一种是“业主制”,即“人资合一”的出版企业,个人既是出资者,又是经营者,它是一种独立出资、独立经营并承担着债务的无限连带清偿责任,当然也独自享有企业的盈利的企业制度。另一种是合伙投资的出版机构,它也不是法人企业,而是自然人企业。他们合伙出资、共同经营,每一个合伙人都有权代表企业从事经济活动,每一合伙人都是另一合伙人的代理人。每一项重大决策和业务执行,每一位原有合伙人的离去和新合伙人的接纳、出资份额的转让、新资金的进入都需要得到所有合伙人的一致同意,每一个合伙人均对企业的债务承担无限连带责任。这种企业是根据合伙人自愿签订的合伙契约设立的。

清末文人直接进入出版业,他们自身资金有限,于是联合同志集资创办出版,部分印行自己著作,同时兼有商业经营。如王韬等人创办的中华印务总局,乃“香海诸同人醵赀”创设,王韬等人“著述乃重次第排印”。当时大多数社团出版都采取这种出资方式,既保证了经营资金,又保证了出版事业的文化性。也有一些关系较亲近的人纯为商业原因而集资合办出版。如早期的商务印书馆,最初的出资人都有亲友关系。鲍咸恩为鲍咸昌之大哥,夏瑞芳是其四妹鲍钰的夫婿,张桂华(蟾芬)则是其三妹的夫君,大股东沈伯芬是张以前的同事,除沈之外,其余二人与鲍、夏、张同为清心书院的同学。这种出版方式还带有半家族式的性质,但在出资时已很明白地以认股方式投资。这意味着在将来的经营管理中,出资各方已有了较为明确的权责与利益分配,但因为关系过于亲近,其问的各种利害得失还是不可能分割得十分清晰,且由于起初的创始人都是股东又是全部的职员,企业内部也不存在雇佣关系。因此这种企业中的个人信用起很大作用,“人合”因素大于“资合”因素。

无论是业主制还是合伙制,其共同的缺陷是资本有限、管理粗放、责权不清,不能适应投资大、规模大、竞争大、风险大的出版活动。

二、出版企业建立股份公司

随着公司制度被西方殖民者带到中国后,同治十一年,李鸿章设立了中国第一家未以“公司”命名却有“公司”之实的股份制企业——轮船招商局。中国开始有了现代意义上的公司。后来,王韬、钟天纬、马建忠、薛福成、陈炽、梁启超等一些先进的中国人都对西方的股份制公司制度作过介绍,上海的股份制企业随之很快发展起来。股份制企业的发展,迫切需要有相应的法律保障。光绪二十九年(1903),清政府颁布了中国第一部《公司律》,以后又相继颁布了与之配套的《破产律》《商标局法规》《银行注册法》等。

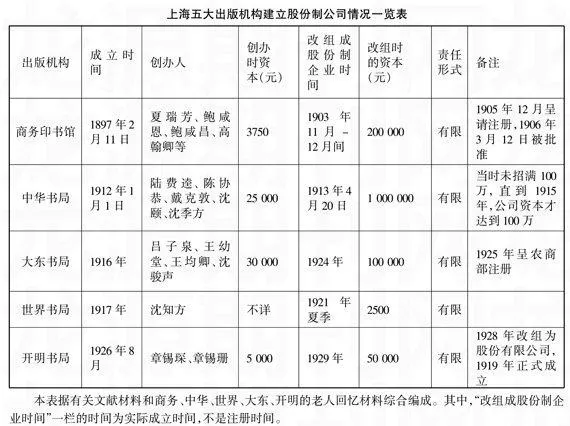

在此影响下,上海出版业中的股份制企业开始出现。1903年11月至12月,商务印书馆股份有限公司成立。这家1897年由几人合伙投资的企业,受现代企业制度的影响,适应自身扩大经营的需要,首先在上海出版业中使用股份有限公司的形式。

十年之后,中华书局也建立了股份有限公司。中华书局开始成立时为三人合资,合资人为陆费逵、戴克敦(懋哉)、陈寅(协恭),后改为五人合资,加入了沈颐(朵山)、沈继方(季方),资本为2.5万元。这五人即为中华书局开业时的创业者。1912年6月后,改为股份无限公司,资本扩充至7.5万元,其中创办人占5万,其余2.5万元有条件向社会开放。1913年4月20日,中华书局设立股份有限公司。其资本分三次增加。在1913年的第三次股东会上,决议增资至100万元,当时收取了50万元,后于1914、1915年初陆续收取了余下的50万元。1925年12月19日,决议增资40万元,资本总额增至200万元。1936年12月1日,在临时召开的股东会议上,决议增加资本200万元,连原有的200万元合成资本总额为400万元。

在中华书局之后成立的大东书局、世界书局、开明书店,也都先后采用股份制公司的形式。

到1930年初期,上海出版业中资本在200万元以上者有两家,一为商务印书馆,资本500万元,一为中华书局,资本200万元;10万元以上者6家,3万元以上者11家,3万元以下者58家。到1935年,上海市教育局调查统计:当时全市出版机构共260家,其中资产在5000元以下者164家,5000万—10000元者29家,1万—5万元者28家,5万—10万元者5家,10万元以上者34家。其中商务400万元,中华200万元,中华图书公司、世界书局各100万元,民智书局50万元,大东、神州、国光各40万元,良友30万元,开明20万元,华通18万元,北新15万元。这其中凡是资产比较大的出版机构几乎都是股份公司制,或者说这些出版机构之所以能够做大,是得益于股份公司制度。“业主制”“合伙制”,实际上已不适应现代出版产业的发展。

三、建立股份制过程中的特点

20世纪以后上海的出版机构,在建立股份制的过程中都经历着从业主制或合伙制向股份制企业的过渡过程。从上表可以看出,这5家大的出版机构除世界书局为沈知方一人独自创办,属业主制企业外,其余4家开始都是合伙制企业,而后走向股份制企业的。各个企业经历这个过程的时间长短不一。商务印书馆从1897年建立到1903年建立股份有限公司,经历了6年的时间,中华书局为一年多,大东书局为8年,世界书局为4年,开明书店为2年多。

1、1914年5月18日,中华书局第10次董事会议讨论增资,“本局开办于民国元年(1912)1月,其始五人合资创设,自元年6月以后股份开放,于是陆续有附股者”。

2、关于中华书局成立股份有限公司,呈请工商部注册和被工商部批准的时间,材料记载不一。王震的《陆费逵年谱》认为中华书局是在1913年6月申请注册的,1913年6月30日,农商部批准中华书局有限公司存案,发给执照。《中华民国档案资料汇编》中的《中华书局注册登记表》载中华书局股份有限公司设立的时间为民国二年(1913)4月20日,注册时间为民国三年(1914)7月21日。而据中华书局档案资料记载,1913年4月20日,中华书局召开第三次股东会,首次选举董事及监察人,5月15日召开董事局第一次会议。可见中华书局股份有限公司的设立时间应是1913年4月20日,只是一年后才向农商部登记注册。

在这5个出版企业中,以大东书局经历的时间为最长,达8年之久,而以中华书局经历的时间最短,只经历了一年零三个月。每个企业经历时间的长短,是由其本身业务发展的需要决定的。更确切地说,都是在出版,特别是发行量最大的教科书出版取得一定成就以后成立股份有限公司的。商务印书馆起初接手一些小的印刷业务,合伙制的形式还能满足其融资和管理的需要。它在乘着晚清对教科书需求较大的时机,编印《最新教科书》独步一时以后,业务量迅速扩大。到1903年,日本大出版企业金港堂登陆上海,商务为了化解它可能涉足教材市场的压力,决定吸收日本资金,同时吸纳国内资金,成立股份制有限公司,以满足业务发展的需要。而中华书局是在料定清政府必然灭亡,旧的教科书一定被淘汰的情况下,编撰出版以“我国旗,分五色,红黄蓝白黑,我等爱中华”这种体现着爱国思想和民主精神的崭新姿态的《中华教科书》而一炮打响的,面对始料未及的企业的迅猛发展,第二年采用股份制企业的形式的。正如陆费逵所说:

“中华书局草创之时,以少数资本,少数人力,冒昧经营,初未计及其将来如何。开业以后,各省函电纷驰,门前顾客坐索,供不应求,左支右绌,应付之难,机会之失,殆非语言所能形容。营业之基础立于是;然大势所迫,不容以小规模自画矣。于是设公司,添资本,广设分局,自办印刷。”

而其他几家大型出版企业大东书局、世界书局、开明书店也都是在挤入教科书市场、业务发展到一定规模、谋求更大发展时,改组为股份制有限公司,走上现代企业制度之路的。

其二,各大出版公司都大力发展企业职工入股,并吸收对企业发展起重要作用的人人股。这些企业在招股时,为了企业发展和管理的需要,也为了调动各方面的能动性,尽可能地吸纳本企业的职工或对企业发展有较大关联的作者、官员、社会名流为股东。

商务印书馆在正式成立股份有限公司前的1901年,就开始吸收饱学之士、戊戌变法中被革职的进士张元济和上海闸北纱厂老板、与日本三井洋行上海支店店长山本条太郎有很深个人经济关系的印有模入股。前者使夏瑞芳扩大出书业务、组织编辑部的希望能够实现,后者直接促使了商务后来的与日本的合资。1903年的新增股东中,就有当时的著名翻译家严复和谢洪贲、书业界著名人物沈知方等。严复的股本到1910年有27400元(包括升股和增股),共占当时商务印书馆总股本的3.84%。1905年2月更是明确规定,将增资10万中的3万多供“京、外官场与学务有关可以帮助本馆推广生意者,和本馆办事之人格外出力者”认购。

中华书局历年来的股东中有范源廉、孔祥熙、宋曜如、梁启超、唐绍仪、蒋汝藻、徐静仁、康心如、于右任、吴镜渊、黄毅、史量才、简玉阶、简照南兄弟等。这些股东对书籍的编辑、出版和发行以及资金、稿源等方面都发挥了重要作用。中华或利用他们的学识,或利用其资金,或利用其影响力以推动业务的发展,中华书局在民六危机后能摆脱困境,烟草大亨简氏兄弟出力颇多,他们将南洋烟草公司的烟壳印刷业务交与中华,助其渡过难关。而1930年代以后中华在印钞业务上飞速进步,一方面是缘于其雄厚的实力,另一方面也得力于股东孔祥熙等在政界的特殊关系。梁启超在成为股东后,曾任《大中华》的主编,而其著作《饮冰室》全集的版权就交由中华书局,有力地提高了中华书局的学术声誉。

其他出版机构对于在政治上有影响的人物,也用招其入股的形式,招其为股东。开明书店为对付国民党官方,就曾请邵力子入股,并请其做董事长。大东书局就曾吸收陶百川、杜月笙为股东。都是借助于他们的影响力。

其三,出版企业管理体制各不相同。20世纪以后,不仅公司制出版企业的融资方式出现变化,在管理体制上也与以前大不相同。由于各公司规模不同,各出版机构内部的组织机构、管理方式也不尽同一。较小的出版机构,内部谈不上什么组织分工,编辑发行合二为一,没有自己的印刷所。书籍主要到别人的印刷所印制,由于印制费用的关系,有的到外埠,甚至到日本印制,像群益书社、亚东图书馆等都在日本印过不少图书。有的只有编辑部、发行部等组织设立。较大的出版机构一般都有编辑、发行、印制等出版的整套机构,并在其上设立管理和监督机构,但管理体制并不相同。如中华书局也是由股东大会选举董事和监察,由董事会推选出总经理和协理,在总经理和协理之下设总办事处、编辑所、印刷所、发行所的一处三所模式。而大东书局是由股东会选举董事和常务董事及监察,先期也设立总管理处、编译所、印刷所,后期则把总管理处撤销,设立总务、出版、推广、会计、稽核、进货、存货、稿务等科室,并且这些科室与原先设立的编译所、印刷所平行,都直接由经理指挥。

总之,这些较大的出版机构虽然在公司制运行上各不相同,但都建立了较为系统的现代企业管理的组织形式和相应的规章制度。

参考文献:

[1]王韬.韬老民自传[M]∥韬园文录外编.北京:中华书局,1959:329.

[2]民国时期我国出版业统计[J].出版史料,1987(04).

[3]陆费逵.中华书局二十年之回顾[J].中华书局图书月刊:1931(01).

[4]章克标.记开明书店[M]//上海文史资料选辑(第45辑):164.

[5]孔繁楠.大东书局概况[J].出版史料,1990(04).

[6]汪原放.回忆亚东图书馆[M].上海:学林出版社,1983:23、2