肖邦《第一钢琴叙事曲》的浪漫主义风格特征分析

2010-12-30沈枫

■沈枫

本文以肖邦的《第一钢琴叙事曲》为探讨对象,试图从音乐体裁阐释的角度和作品本体分析的角度来诠释其浪漫主义风格。

肖邦的这部钢琴音乐作品出版于1836年6月,其创作立意源自于波兰诗人亚当·密支凯维奇的长篇叙事诗《康拉德·华伦洛德》。密支凯维奇于1834年流亡法国,在巴黎与肖邦结识并建立了深厚的友谊。密支凯维奇的这首长诗中所蕴含的民族解放精神深深地为肖邦所认同,于是,肖邦将诗中所渗透出的多元情怀赋予这部钢琴音乐中,从而创作出这部十九世纪钢琴经典作品,正如于润洋先生所述“肖邦没有试图在这部作品中去展示原诗所描述的事件的具体过程,更没有意图再现故事的具体情节,而是将这个整体在这位作曲家内在心灵中所唤起的感慨和激情,以复杂的声音结构为媒介的外化”①。关于这部作品的手稿,根据钱仁康先生的研究,为德国斯图加特的列柏特教授所藏②。

“叙事曲”一词的德文为Ballade,法文为ballade,源自普罗旺斯语 ballada词根 balar,意思为“舞蹈的”。原为一种民间文学体裁,其最先进入音乐领域是在声乐体裁中,例如中世纪法国游吟诗人的单声部叙事歌和纪尧姆·德·马肖(Guillaume de Machaut)的复调叙事歌,十九世纪初期盛行于德国的声乐叙事曲或者说声乐套曲,肖邦是第一个将叙事曲这种体裁运用到器乐创作中来的作曲家,正如格劳特(Donald Jay Grout)所论“他显然是把Ballade(叙事歌)一称用于器乐曲的第一人”③,音乐分析家钱亦平教授也在其著作中指出“肖邦是钢琴叙事曲的首创者”④。基于钢琴叙事曲这种音乐体裁与浪漫主义诗歌之间一定的内在联系,可以推断出这种音乐体裁具有某种潜在的标题性,而音乐体裁的标题性正是浪漫主义音乐风格的基本特征之一。

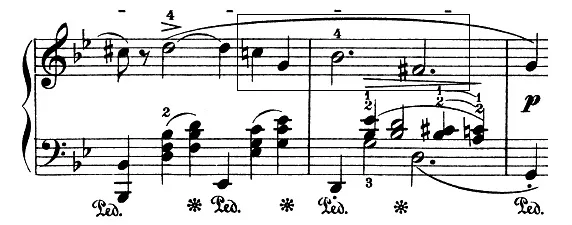

从曲式形态来讲,这部作品采用的虽然是传统的奏鸣曲式结构,但结构功能及承载的意涵却是充满了不同于古典主义风格的浪漫主义化处理。同叙事诗的民间性呈示习惯一样,音乐以一个开场白性的引子(1—8)来开始,其中下四度后上三度的“叹息”动机 a和小二度的“疑问”动机b,使音乐具有一种浪漫主义的伤感情愫,见谱例:

引子的终止式建立在g小调上:,由于和弦降低了根音而构成“那不勒斯和弦”,因此在听觉上会造成降A大调的感觉,这样就在作品的开端就获得了调性色彩的对比效果。关于第7小节中的中声部降E音,尼克斯曾论到“这一不协和的降E可以说是整个音诗的感情的基音,它是一种提出疑问的思想,像一种突然的痛苦,射穿了灵魂和身体”⑤音乐整体的节奏均匀肃整,营造出深思般的情境。在呈示部中,主部(8—36)和副部(68—82)的关系得以浪漫化处理。主部主题(8—14)基调深沉压抑,如同一声声的叹息,副部主题(68—74)则深情温暖,两者之间的关系表现的是一个音乐形象的两种性格,而不同于性格截然相反的两个矛盾性主题。主部自21小节起,结构开始扩充,左手出现新的主题,使音乐发展获得了新的动力。在动机a和动机b发展所聚集的能量尚未释放之前即消散,这体现在第29-30小节的下行三度模进进行上。从第33小节起,叹息转为幻想,音乐以华彩性进行呈现,最后结束于一声叹息上,见谱例:

副部的结构为复乐段(8+7),虽不方整但很稳定,两个乐句因第75小节的“填充”而一气呵成。音调部分的来源于主部旋律的派生,与主部一样,也以Ⅴ13—Ⅰ这种终止式的反复为基础,包含三度下行到主音使我倾诉性音调,见谱例:

另外,在副部中,隐藏的舞曲因素、模进手法的运用也体现出肖邦的浪漫化处理。

主部与副部之间的连接部(36—68)具有独立的主题功能,其处理手法是典型的浪漫主义特征。连接的主题内部为4+4的变化重复的二分性结构:第一部分承接了前段的调性,建立在主调G小调上,第二部分是第一部分的变化重复,并在第44小节再次终止于G小调。具有明确的主题呈示功能和调性终止式。其随后建立在G持续音上的展开性段落使得该连接部不仅具有主题的对比呈示功能,更具有明显的展开功能。可以说这个长达31小节的连接部在肖邦的手中发展成为一个具有主题呈示功能和展开性发展功能的结构。副部之后的结束部(82—94)的基本结构为四小节,因反复而为八小节。

展开部 (94——165)的处理是依托主题变形的手法,这种处理是不同于将短小动机或乐节通过模进、分裂、调性转换等传统的处理方式,显示出其浪漫主义特征。展开部整体可分为四个部分,第一部分(94—106)为主题的变形;第二部分(106—125)为副题的变形,音乐基调由副部的深情而一跃为热情澎湃;第三部分(126—137)是一个建立上属七和弦(降 E)上的即兴性段落;第四部分(137—165)是一个谐谑曲性质的段落。从功能上讲,如果将这部叙事曲划分为四乐章套曲的话,那副题就是第二乐章(慢乐章),展开部的第四部分即为第三乐章(谐谑曲)。再现部(166—207)中一个显著的特征是主部和副部的倒置,副部先再现然后才是主部再现。此外就是再现部中对连接部的省略。副部(166—180)的音乐基调没有展开部中那般澎湃,但似乎是将这股外在力量转化成为内在力而显得更为沉重有力,在功能上极其自然的承接着来自展开部所酝酿起的音乐发展力,显然这样的处理要比将主部先再现更为恰当。到了结束部(180—194)时,音乐基调回复到呈示部中的宁静沉思状态,不同的是,音乐色彩增添了一种蕴涵了饱经沧桑的内在力色彩。到主部(194—207)再现时,音乐完全恢复到开始的状态,犹如从远方传来而又消逝于远方,音乐在结构上和听觉上都达到一个完美的回顾。肖邦对尾声(208—264)的处理一直为音乐分析家们津津乐道,这体现于在这一部分中不仅出现了新的音乐素材,而且还将其深入发展,从而使其成为一个具有独立性质的结构体。57小节的容量占到作品整体的五分之一。音乐发展动力和速度等的加强使得这一部分如同古典套曲中的急板性终乐章。尾声开始部分的结构是方整的,到230小节后,结构开始扩展,241小节后六个八度之间的音阶进行表现出一种不可抑制的热情,见谱例:

随后的音乐力度在P—ff— P—ff—fff中进行,极富戏剧性和悲怆意味。

通过以上分析可以看出,肖邦在创作这部作品时虽然在曲体形态上选用具有典型古典主义风格的奏鸣曲式,但在呈示部主题的创作上、发展部的发展手法上、再现部的结构排列上及连接部和尾声的处理上等处处都体现出独具浪漫主义特征的处理。

在探讨完作品技术领域中的浪漫主义特征后,让我们将诠释的视角转移到作品的意义上来。之所以探讨肖邦的叙事曲,一方面的原因是在肖邦的全部钢琴音乐创作中,唯有叙事曲是作曲家将文学体裁应用于器乐领域的首创之功,另一方面,也是其历史意义体现的一方面是其对李斯特交响诗音乐的创作启示。叙事曲将抒情性、戏剧性、史诗性等富有文学意指性的浪漫主义内涵融入到被得到充分发展的单乐章形式中来,这种经过发展的大型乐曲的音乐形象具有广阔的交响性发展,因此,叙事曲可以说是李斯特交响诗创作的先声。

美国音乐学家格劳特在论述浪漫主义的特征这一问题曾就浪漫主义的二元性指出:器乐是理想的浪漫主义艺术,十九世纪音乐十分强烈的立足于文学,而文学与器乐的矛盾在标题音乐中得到解决。在李斯特和19世纪其它作曲家心目中,“标题音乐”指的是一种与诗意的、描绘性的或甚至是叙述性的主题素材有联系的契约,这种联系不是通过修辞与音乐的手段,也不是通过模仿自然的音响和活动,而是通过富有想象力的联想而取得的。⑥通过以上分析探讨可以看出,无论就肖邦叙事曲的文学性体裁角度还是音乐发展的逻辑角度来看,这部作品都是一部具有典型浪漫主义风格的钢琴作品经典。

【注释】

①于润洋:《悲情肖邦》,上海音乐学院出版社,P49

②钱仁康:《肖邦叙事曲解读》,人民音乐出版社,P73

③[美]唐纳德·格劳特&克劳德·帕里斯卡:《西方音乐史》,人民音乐出版社,P623

④钱亦平:《西方音乐体裁及形式的演进》,上海音乐学院出版社,P360

⑤《弗雷德里克·肖邦作为人和音乐家》第二卷,P268

⑥[美]唐纳德·格劳特&克劳德·帕里斯卡:《西方音乐史》,人民音乐出版社,P597