《环境保护》专题复习

2010-12-29齐全利

中学政史地·高中文综 2010年8期

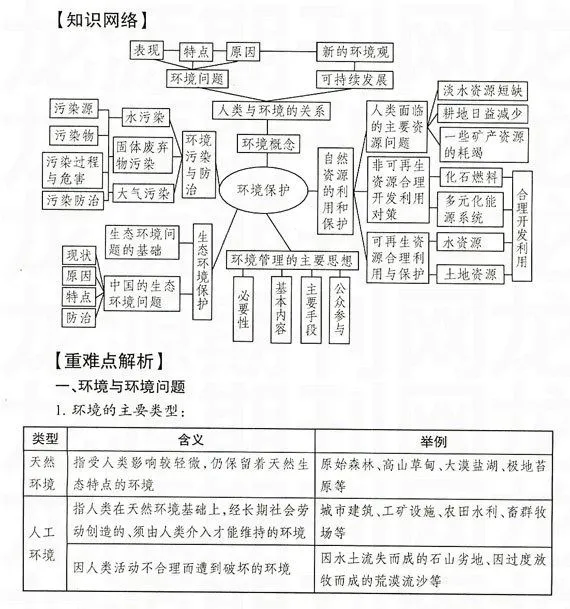

[知识网络]

[重难点解析]

一、环境与环境问题

1 环境的主要类型:

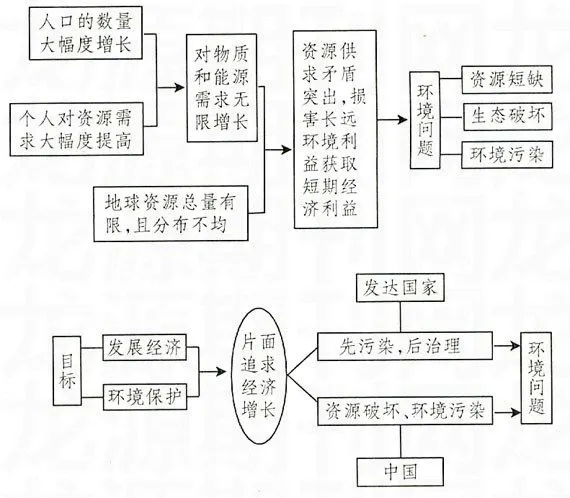

2 环境问题的成因。

环境问题产生的原因包括自然原因和人为原因两大类,其中人为原因是目前环境问题产生的主要原因。自然原因主要有台风、寒潮、地震、火山和风暴潮等。人为原因主要表现为以下几对矛盾的冲突:

(1)资源的有限性与人类需求的无限性的矛盾,这是环境问题产生的根本性原因。

(2)短期经济利益与长远环境效益的矛盾。在工业化和城市化的过程中,往往出现以损害环境为代价,换取眼前经济效益的短期行为,不少地区在短期经济利益的驱使下,置资源破坏与环境污染于不顾,造成严重的环境问题。

(3)局部利益与整体利益的矛盾。有些地区和国家对待环境问题,采取只顾自身利益而以邻为壑的态度,对污染物不先行治理即转移给邻近地区。结果使污染向更大范围转移,扩大了污染的危害。

(4)个人行为和大众利益的矛盾。个人的行为也会影响整体环境,个人行为的不负责,最终会影响大众的利益。

二、环境污染与防治

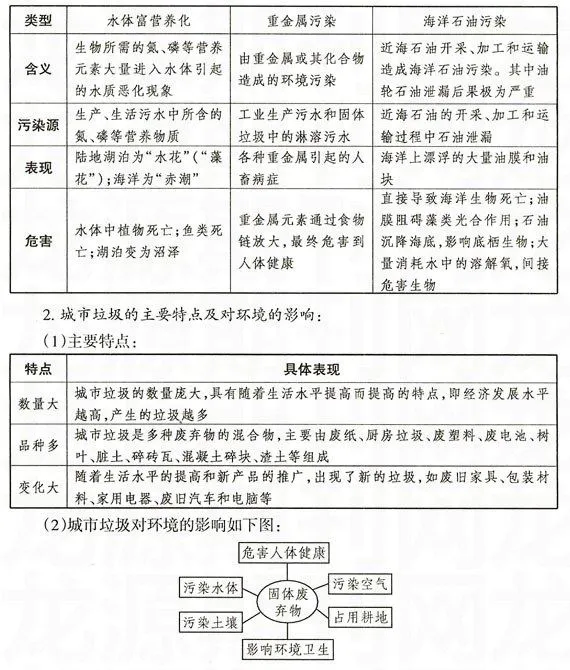

1 水体污染类型:

2 城市垃圾的主要特点及对环境的影响:

(1)主要特点:

(2)城市垃圾对环境的影响如下图:

3 可吸入颗粒物及其影响:

可吸入颗粒物是指空气中总悬浮颗粒物中去掉10微米以上的那些大颗粒,它是空气质量播报中一个重要参数。其危害如下页图所示:

4 酸雨的危害与分布:

人们一般把pH值小于5.6的降水称为酸雨。其主要危害如下:①水生生态方面:使河湖水酸化,影响鱼类生长繁殖,乃至大量死亡。②土壤生态方面:使土壤酸化,造成养分淋失,影响微生物的活性,使土壤肥力降低,导致农作物减产。③森林生态方面:腐蚀树叶,使光合作用受阻,影响森林生长,林木成片死亡,生物多样性减少。④建筑物方面:腐蚀石材、钢材,造成建筑物、铁轨、桥梁和文物古迹的损坏。我国酸雨分布如下:

三、自然资源的利用与保护

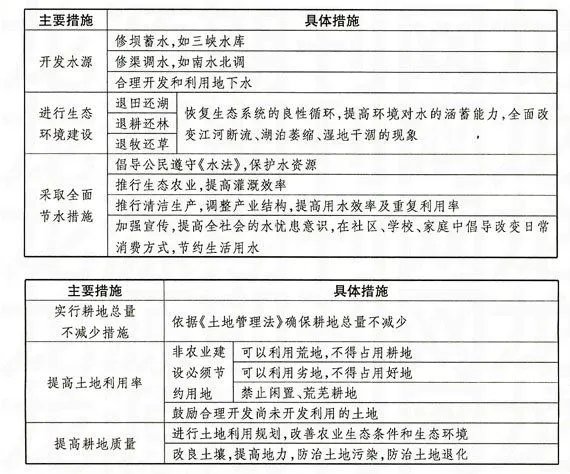

1 我国淡水资源短缺的原因及解决措施。

(1)原因:①我国水资源在地区分布上极不平衡,总的规律是由东南向西北递减(如下表):

②我国水资源的时间分配不均。受季风气候不稳定的影响,我国降水量在时间分配上,年际变化大,年内分配不均,更给水资源的利用带来困难。

③工农业和生活用水急剧增长。我国农业、工业和生活等方面对水的需求量急剧增长。在许多地区,水资源的开发利用已经超过了水环境的承受能力。缺水已经成为对工农业生产有重要影响的问题。

(2)解决措施:

2 我国耕地面临巨大压力的原因及解决措施。

(1)原因:①耕地面积总量大,但人均占有量小。人均占有耕地不足0.1公顷,仅为世界人均耕地面积的45%。②耕地的地理分布很不均匀,人均耕地水平也存在很大差别。③随着经济的发展,非农业建设用地增长迅速,加剧了人均耕地的减少。④中低产田比重高。耕地中高产稳产田占1/3左右,低产田也约占1/3。

(2)解决我国耕地压力的措施:

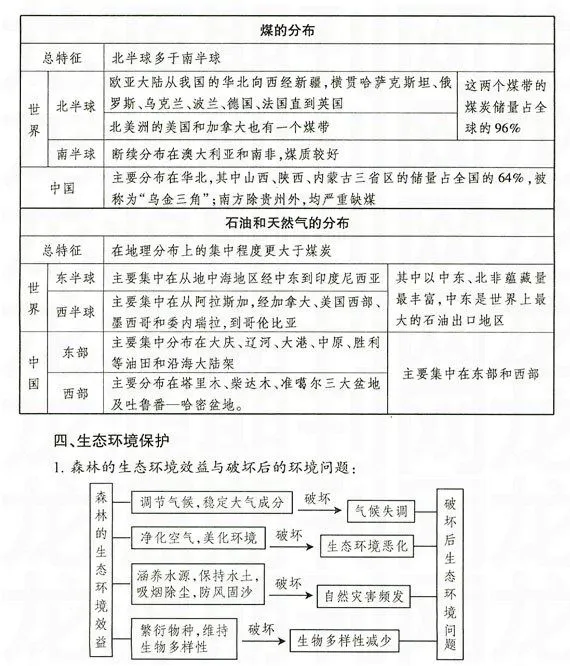

3 煤、石油与天然气的分布规律与具体分布:

四、生态环境保护

1 森林的生态环境效益与破坏后的环境问题:

2 草地退化及地区差异:

(1)退化原因:自然原因有气候变暖、降水减少和干旱频繁发生等方面。人为原因是主要原因:由于人口的压力,人们对畜牧业产品的需求量增大。盲目扩大放养牲畜的数量,致使许多牧场严重超载,引起牧场退化。具体如下图所示。

(2)地区差异:世界各地牧场都有不同程度的退化,只有欧洲情况较好。具体内容见下表:

3 湿地的定义与湿地减少的原因。

(1)对于湿地的定义,要从以下三个层次加以理解(如下表)。

(2)中国湿地的现状:

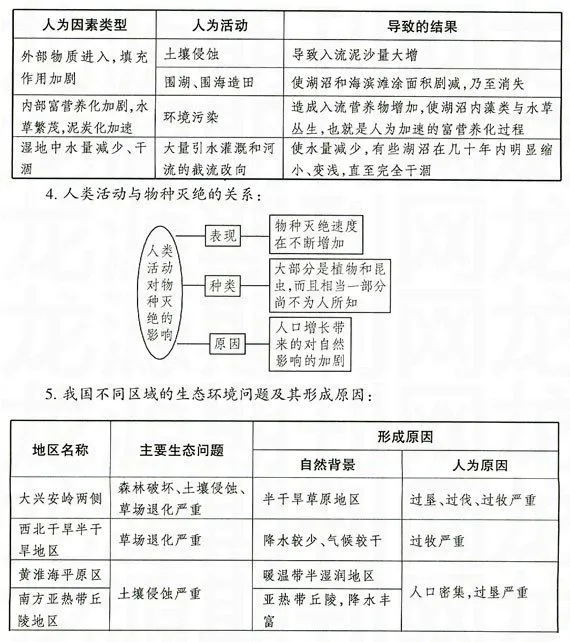

(3)湿地减少的原因:

①自然原因:湿地减少本身是一个自然过程。即沉积物自然充满湖泊,使其失去充水洼地的形态与功能,但这一自然过程十分漫长。所以从地球历史以百万年为单位的时间尺度看,一切湖泊和沼泽的存在都是一种过渡性现象。

②人为原因:近代人类活动极大地加速了湖泊消亡的过程,在几代人乃至一代人的时间内实现了湖沼的消亡,具体分析见下表。

4 人类活动与物种灭绝的关系:

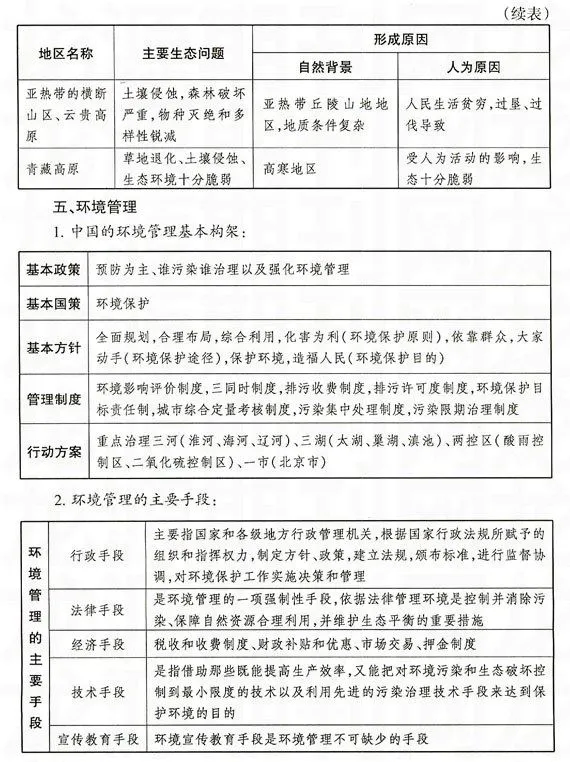

5 我国不同区域的生态环境问题及其形成原因:

五、环境管理

1 中国的环境管理基本构架:

2 环境管理的主要手段:

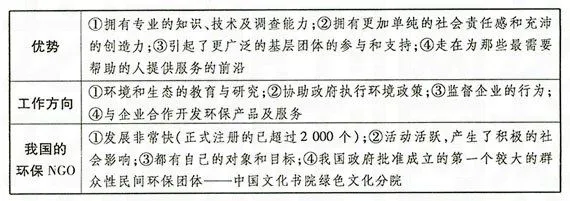

3 认识民间环境保护组织(NGO)。

[备考指南]

《环境保护》是高考命题基础知识运用的选考区域,分值为10~15分,在高考中命题形式主要是综合题。

从考查内容上看,主要考查重大环境问题,如水污染、臭氧层的破坏、生物多样性等。并侧重于考查环境问题的成因、危害以及预防治理措施。从考查形式上看,多以统计图表以及文字材料呈现信息,结合环境问题所在区域图,考查相关知识。题型大多以综合题形式出现,难度一般不大,内容、材料比较贴近生活。从考查能力上看,侧重考查考生读图、提取有效信息,运用相关基础知识分析、解决问题的能力,培养考生保护环境的意识,树立人与环境的伙伴关系思想。在今后高考中,可能会继续关注热点、重大环境问题,仍会以图文资料形式考查某区域的环境问题的表现、形成原因、危害和治理措施等。

在解答环境保护的问题时,要注意以下几点:

1 重视对基本概念的理解。环境保护中有许多基本概念,如环境、环境污染、生态破坏、资源短缺等,只有做到对其真正理解,才能进一步分析各种环境问题产生的原因及解决措施。否则,容易对环境问题产生的原因和解决措施产生混淆。

2 重视建立完整的知识体系。由于选修是必修的拓展和延伸,所以在建立知识体系时,也要把必修中相关的内容加进来。例如建立生态破坏的知识体系时,不但要考虑环境保护中介绍的生态破坏的原因、危害及保护措施,还要把握必修中的可持续发展的相关内容。这样,会使知识体系更加完善,更有利于解答此类相关试题。

3 重视归纳解题思路。在环境保护中,往往以某一种环境问题(如水土流失)为背景,考查该环境问题产生的原因、特点、危害、措施等。因此归纳记忆解题思路可以提高解答其他相关环境问题的效率和准确率。

4 重视热点。环境保护相关的试题时事性强,因此在复习过程中要特别关注一些重大的环境污染事件和生态破坏事件,并用所学知识对其进行分析。同时要关注国家新出台的关于环境保护的方针政策、法律和法规等。

[体验高考]

1 (2010年高考文综福建卷第40题)C [选修6-环境保护]苏州河是上海的一条城市內河(贯穿城区的河流),其沿岸土地利用类型的变化,对河流水质产生了明显的影响。

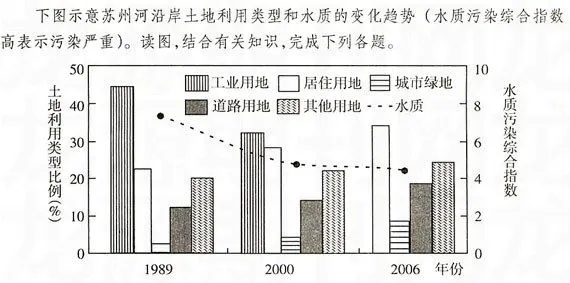

下图示意苏州河沿岸土地利用类型和水质的变化趋势(水质污染综合指数高表示污染严重)。读图,结合有关知识。完成下列各题。

(1)指出1989-2006年苏州河水质变化的总体趋势,并分析原因。

(2)简述改善城市内河水质的主要措施。

参考答案:(1)总体趋势:水质有所转好。原因:工业用地面积大量减少,并主要转化为居住用地和城市绿地,污染源减少;城市绿地面积增加,改善了水质。(2)打捞漂浮垃圾;清除河床淤泥,引水冲淤;沿岸绿化;禁止工业废水和生活污水直接排放。

2 (2010年高考地理海南卷第26题——环境保护)高速公路属于全封闭的带状人工建筑物,当其通过自然保护区时,对野生动物的影响很大。

试述高速公路对自然保护区野生动物的不利影响,并提出减少其不利影响的合理建议。

参考答案:不利影响:野生动物栖息地和食物源减少、迁徙通道受阻、活动区域缩小等;噪声干扰动物的生活(干扰动物的择偶、产仔、哺乳等行为)。建议:修建生态走廊或生物通道;采用隧道、架桥等通过方式。

<img src="https://img.resource.qikan.cn/qkimages/zsgw/zsgw201008/zsgw20100805-9-l.jpg?auth_key=1734913178-724912995-0-544a39bd47c3923fe5ec4bb8b78339ef" hspace="15" vspace="5" align="center\