徐松石民族学论著中的语言学思想

2010-12-27覃凤余

覃凤余 杨 扬

徐松石民族学论著中的语言学思想

覃凤余 杨 扬

徐松石民族学论著中用来论证民族学问题的语言学方法总体而言有两个:日常词汇的列举和地名考证法。本文从总体上讨论这两种方法的得与失。基本的结论是:徐著列举日常词汇来论证民族交往中的壮族源由说,此方法以偏概全;判断早期壮语地名的两条标准很难具有唯一性。但是,徐先生开创了语言学与民族学互证的良好文风,他实地调查语言材料的精神要大力发扬。

徐松石;语言学;思想

徐松石先生在研究民族学问题时极力贯彻和实施多学科有机结合的方法,尤其是以语言学的材料和方法作为可靠线索和有力证据。这一显著特色已被前辈时贤敏捷地捕捉到并加以研究和评价。有褒奖有加者,如覃乃昌2006;有就某些语言学材料提出反对意见的,如白耀天1981、宋长栋2000、张洪明 2005、覃凤余 2006等;有用其材料来论证自己的观点的,如李连进 1995、覃乃昌 1996、钟如雄1997。前辈时贤对徐著语言学方法的关注,多限于某一微观问题探讨。本文力图从总体上探讨徐著语言学方法论的得与失,为研究徐松石民族学论著尝试一个新的角度和途径。由于徐著讨论的民族问题很多,本文只能涉及其讨论壮族及与壮族相关的研究。

一、日常词汇的记录

徐著最常见的一个方法就是列举日常词汇,用以说明民族间的接触与融合。

(一)徐著记录日常词汇的方法简介

1.记音的方法:汉字或拉丁字母注壮音

徐先生用语言学的方法来研究民族问题,前提是他掌握了一定的语言学方法,最基本的就是调查并记录某语言的词汇。记录语言要用一些特定的符号,徐先生的年代,主流的方法有三种。(1)在未有拼音字母以前,汉字记音在我国音韵学领域一直占主导地位,其实质是用一个或几个已知读音的汉字为另外一个未知读音的汉字注音,其基础是语音相近。 (2)国际音标这种比较标准统一的记音方法 1888年诞生于国际语音协会,20世纪 20年代进入中国。1924年北京大学规定用国际音标作为记音工具①,1928年赵元任的《现代吴语研究》首次运用国际音标记录方言②。(3)上世纪二、三十年代,国内出现了“国语罗马字”、“拉丁化新文字”等拉丁字母新文字的运动。这些文字改革运动在知识分子当中形成了规模,并一直延续到了 1958年《汉语拼音方案》公布为止。徐松石的语言材料是上世纪 20~40年代收集的,这三种方法他都有可能使用。徐先生的一个用例:“僮语呼目为他 ta”,注音分 “他”和 “ta”两部分,前部分用汉字 “他”的汉语读音来标注壮语的“目”的读音,是汉字记音法,后部分用 “ta”来标注,这是国际音标吗?当时国际音标这一方法在国内的语言学界刚刚起步,作为非语言学家的他可能对此也知之不多,我们推测徐先生采取当时较为流行的拉丁字母记音法。从徐著的材料看,徐先生基本上以汉字记音和拉丁字母记音为主。

2.汉字记壮音的原则:实地调查、语音相近

(1)我们有足够的理由相信徐先生记录的是第一手材料,是他实地调查到的壮语词。徐著成书的上世纪 20~40年代,完整而系统地对壮语方言的词汇做调查和记录的论著很少,当时最有代表性的语言学家当推李方桂。李方桂先生记录了广西的武鸣、龙州、天保以及云南与广西交界的剥隘等地的壮语。但我们仍相信徐先生用的是自己第一手材料而非借自李方桂。徐先生 1927年在桂北调查;1935年在南宁及左右江流域调查;1938年,由广东南路考察进广西,然后从桂林出发,经桂北、湘西、黔中、黔南、桂中、桂东南,再回到广东;1940年,自桂林到柳州,然后在桂北、桂西以及桂、黔、滇交界处考察 (黄铮 2005)。徐先生所到的地方,远多于李方桂描写的壮语方言点,所记录词汇遍及壮语的各方言。李方桂用国际音标,可避免汉字记音的偏差,准确度高。如果徐先生用了李的材料,自然能体会到国际音标记音与汉字记音的差别的,怎么样也会留下国际音标的痕迹的。现在丝毫也看不出国际音标的痕迹,说明是徐先生自己的材料。另外,从徐著的整体看,记录的少数民族词汇不仅有壮语,苗瑶等民族的数量也很大,还记录了不少汉语方言,连桂林话 “那样”合音为 “赧”都有 (《粤江流域人民史》第七章·三),这完全超出同时代的语言学论著所承载的范围。

(2)拉丁字母记录词汇,见字母知读音,能大致 (声调不计)读得出来。而汉字记音,前提是汉字的汉语读音要与壮语的读音相近似。汉字本身不跟某一特定的方言相联系,用此方言读是此音,用彼方言读是彼音。要知晓少数民族语言词汇的读音,光见汉字是不够的,必须了解是用哪一方言的音来读该汉字的。徐先生出生于广州,幼年在家乡容县及香港读书,15岁到上海求学,后外出工作。容县境内最主要的方言是土白话 (按李连进 2000属桂南平话)。上世纪初,桂柳官话是广西的行政用语,是主流语言。徐先生幼年至少会说/听几种话:土白话 (即桂南平话)、粤语(白话)、桂柳官话。据此可推断徐先生用来注音的汉字,读音可能来自母语——平话和白话,也可能有官话。

我们把徐著用来记录壮语的汉字大致挑出来,根据《壮汉词汇》(区民语委1984)、《汉壮词汇》(区民语委 1982)、《壮语通用词与方言代表点词汇对照汇编》(区民语委研究室1998)、《壮语方言研究》(张均如等 1999)、《靖西壮语研究》(郑贻青 1996)、《平话音韵研究》(李连进 2000)、《柳州方言词典 》(刘村汉1995)等论著,注上平话、白话、桂柳官话的音。注音后发现,大部分与壮语读音相近的都是平话和白话,少部分是官话。如果今天平话、白话、官话的读音与壮语音都不相近,那一定另有原因,或是语言发展了,原有的读音消失,从此角度看徐著的记音为今天研究壮、汉语方言的新旧历史层次提供佐证。

3.记录日常词汇的目的:民族交往中的壮族源由说

为了说明壮族与其他民族的关系,仅《粤江流域人民史》、《泰族壮族粤族考》列举了壮语的130多条词汇,目的在于论证:

(1)东南亚的泰国、马来西亚以至东亚的日本朝鲜都是两广壮人迁徙的后裔,因为其语言中与壮语音近义同的词源于壮语,有 43个词语:火 fiz、金 gim、日 tavaenz、银 ngaenz、土地 deih、鸟 noeg、饭 ngaiz、肉 noh、食 gin、马 max、鸡 gaeq、鱼 bya、盐 gyu、门 du、脚 1 ka、脚 2 din、慢跌 loemq、急落 doek、去 bae、来 maz、死亡 dai、人 1gwnz、人 2fu、他 de、我 gu、你 mwngz、白kau、多 lai、重 naek、轻 mbaeu、暗 laep、一 ndeu、二 song、三 sam、四 siq、五 haj、六 roek、七caet、八 bet、九 gaeuj、十 sip、要 aeu、要不要 miz。

(2)苗瑶等族也与壮族有密切关系,其与壮语音义相近的词源自壮语,有 21个:山 bya/baq、村 manj、路 roen、江 dah、虎 guk、水牛 duzvaiz、鸭子 duzbit、花总称 va、植物总称 go、树 gomaex、猪 mu、动物总称 duz、石板 tun、木板 benj、被 deng、鬼 fangz、肩 mbaq、张 paj、条 diu、个aen、块 mwt。

(3)今天的国语以及汉语方言中与壮语音近义同的字词源自壮语,有 22条:山羊 yiengzbya、绳 cag、书 s w、父 boh、女 nangz、双 song、飞 swng、碗 |ngvanj、小弟弟 nuengxnaiq、外公 goengda、芒果 makmangh、江水 naemxkong、荸荠 maxtaez、屋 lanz、山隘 geuq、池,渊 daemz、河 dah、谷kaeuj、外婆 mehdaiq、慢跌 loemq、急落 doek、人 boux。

徐著的词汇论证法总结为:如果壮语与别的民族语言 (泰国、马来西亚、日本、朝鲜、苗瑶、汉语)都共有音义相近的词汇 X,那么壮语里 X是源语,其他语言的 X是借自壮语的。

(二)徐著记录日常词汇方法的评价和借鉴

1.徐先生坚持用自己听到的词汇作材料,其原创和实地调查的精神在今天具有重大的意义,以“集市”一词来说明。

查看相关论著,当代壮语“集市”有三种说法:haw、hangq、faewh。北壮全讲 haw;南壮中,德靖土语讲 hangq,邕南土语讲 haw与 faewh,左江土语主要讲 faewh,但龙州 faewh与 hangq都讲。覃凤余、林亦 2007(244页)称:haw源于汉语的 “墟”,fawh就是粤方言的 “埠”,随近代大批广东商人迁入广西而来,只有 hangq是壮语的本族词。而徐先生调查到壮语 “野市”有两个说法,“浪 /阆”和 “吠”,下表:

从 “吠”的平话和白话音看,“吠”对应 fawh。而 “浪 /阆”,现有的材料找不到对应词。但是,《粤江流域人民史》则反复声称“壮人本呼野市为浪或阆 (四川的阆中即其一例)或吠。古代瑶人蔓衍的地方,则墟字非常通用”(第四章第六节)、“墟字本荆蛮所创,乃指野市。桂西壮人称浪而不称墟”(第九章第三节)、“桂西壮人呼墟为浪。思练墟即浪思练。右江壮人则呼墟为吠,吠岽即是山墟”(第九章第三节)。徐的意思是:“浪 /阆”是壮语本族词,而 “墟”是非壮语词,因为壮人不讲 “墟”,“墟”是瑶人词语。正当笔者为 “浪 /阆”发愁的时候,一个巴马学生称,小时候看到老人拿的歌本,有“倍浪”的字眼,问老人是什么意思,老人说:就是 “去墟”。此学生的妈妈说:小的时候 (上世纪 50年代末)还听见有人讲 “浪”,现在几乎没人讲了。巧的是,壮学会 2010年会上,百色市政协的黄碧功女士称,她以前也听见东兰、凤山一带壮人称集市为“浪”。可见,早期确实称集市为“浪/阆”。把相关材料联系起来,“集市”一词在广西壮语区的使用及变迁情况如下表:

原来,北壮和南壮都各有自己的本族词 langh和 hangq,后来被两个汉借词入侵,北部几乎被“haw墟”替换完了;而南部被“faewh吠”渗透,替换正在进行中:邕南土语已没有本族词,左江土语本族词和汉借词共存,德靖土语比较顽强,汉借词难进入。上世纪 20~40年代,徐先生到壮区考察,壮人称“集市”为“浪 /阆”比比皆是,随着社会生活的变迁,壮语受汉语的影响由浅而深,“浪 /阆”消失殆尽,后人很难再调查到。

今天来评价,徐先生是实事求是的,是睿智的,也是小心的,小心里透着很深的学术修养。他的睿智和小心体现在他对 “墟”的语源的判断。他用自己的眼睛和耳朵敏锐地触及到 “浪 /阆”是壮语的本族词,而“墟”不是壮语,因为充耳所闻,壮人不讲 “墟”。他的论证很谨慎:“这墟字是否与古代所谓殷墟桃墟同一意义,尚待研究。似乎古代的殷墟桃墟,不是墟市的意思”(第四章第六节);“墟字本荆蛮所创、这墟字显然是荆蛮的称呼”(第九章第三节),因为 “古代瑶人蔓延的地方,墟字非常通用……很稀奇的事,就是今日江西省南昌以南,和福建省的西南部,并湖南的中部与南部,一律用这个‘墟’字。更可异的,就是今日南昌附近地方,墟字渐渐改为市字街字镇字,或渐渐于墟字下加上一个市字或街字。可见墟字的名称是由东部传向西南。瑶人还未大批到达两广岭南之先,墟字显已传到。两粤古代所吸收的中原文化多经洞庭和鄱阳两大流域。墟字随商业制度由湘赣传入两广,当然乃意中之事”(第四章第六节)。徐的意思是:“殷墟桃墟”的 “墟”源于 “空虚”之“虚”,指有人住过后废弃的地方,与“墟市”的“墟”不等同,故“墟”有集市义不是汉语。徐还认为 “墟”由东部向西南传播,与瑶人迁移的路径一致,故 “墟”是瑶人词语,这倒是值得商榷的看法。

覃凤余、林亦 2007(244页)称:“墟市”的 “墟”本作 “虗”,本义为大丘,大土山。《说文》丘部:“虗,大丘也”。空虚之“虚”与丘虗之 “虗”本为不同的两个字,其反切折合今天的普通话读音,前者读 [「y],后者读 [t「hy]。二字混同,当是塞擦音变擦音后,“溪”母本身就已读擦音,丘虗之“虗”《广韵》就有去鱼、许鱼二切。“墟”是《广韵》鱼韵溪母字,大多数汉语方言读 [y]韵母,部分平话方言读 [ui],广州话读 [øy]。壮语无撮口呼,汉语中古遇摄三等字,大多以 [「「]/[「「]对译,壮语 [ha「1]与粤语 “墟”对应整齐。所以,haw是汉语借词。蓝庆元 《壮汉同源词借词研究》(2003,261页)是研究壮语汉借词的权威著作,也称 haw是汉语借词。

白耀天《“墟”考》(1981)是研究 “墟”的重要成果,文章旗帜鲜明地主张:“墟 haw”为“集市”是古越人词,源于壮语 “群伙”义的 h「u2,也与壮语的 “山歌”义的 “欢 f「:n1”有关。我国南方广西、广东、海南、云南、湖南、江苏、江西、福建、安徽、浙江等地都称集市为“墟”,因为原来都是古越地。此文有三个问题解决不了: (1)“集市”义的 “墟 haw”与 “群伙”义的“h「u2”、“山歌”义的 “f「:n1”之间不仅语义演变关系不明,音韵上的演变关系也不明; (2)如果“墟 haw”是壮语本族词,如何解释堪称壮族大本营的广西南部壮语区直到今天还没有 haw一词?(3)无法解释 20~40年代徐先生所见到听到、也反复提到的“壮人本呼野市为浪或阆”、“壮人称浪而不称墟”的事实;也解决不了徐著所称的“古代的殷墟桃墟,不是墟市的意思”。至于文章提到江南诸省充斥大量的“墟”字地名,不是因为江南诸省原是百越故地,而是因为:“墟市”的“墟”从“大丘、大土山”义的“虗”演变而来,江南多山区和丘陵,故多“墟”,而北方平原地区,平坦开阔,“墟 ”罕见 (覃凤余、林亦 2007,244页)。

徐先生在上个世纪 20~40年代认识到 “浪 /阆”是壮语,“墟”不是壮语,是瑶语。徐先生对了一大半,错了一小点。今日之壮学研究,若称“墟”为壮语,则根本上都错了,错得比徐先生远多了。后人没能在徐先生的基础上后出专精,甚至倒退,原因是多方面的。 (1)我们淡忘了徐先生实地调查的基本原则。稍加调查,就会发现简单而有力的证据,即广西南部壮语区为什么直到今天还没有 haw一词?(2)徐先生在广西调查时,随处听见壮人称集市为“浪/阆”,过了半个世纪,到白耀天 (1981)时,“浪 /阆”几乎销声匿迹了。壮语迅速被汉语等强势语言渗透甚至同化,出现濒危,在《濒危语言研究》(徐世璇2001,205页)中被列为三度 (中度)濒危。今天,抢救性地调查壮语无论对语言学界还是对民族学界都是十分重要而迫切的。 (3)有些壮学学者出于对壮族的热爱,有感于壮族及壮族研究很多方面的不足,不自觉地将情感介入研究当中,每每谈及壮与别的民族的时候,容易偏激地认为是“壮”的。以情感代替历史绝不是科学的态度和做法。

2.徐著以日常词汇为论据,论证民族交往中的壮族源由说,其词汇论证法 (见上文)值得商榷。此法的问题在于以偏概全。甲乙两种 (或多种)语言共享一个词汇 X,X有四种可能:X是甲的,乙借用甲;X是乙的,甲借用乙;X是甲乙同源的;X是甲乙两种语言中碰巧相似的形式。以徐著论证汉壮语关系的 22个共享词为例。

汉壮语共享词有四种可能:汉借壮;壮借汉;汉壮语同源;汉壮碰巧同音。22个词当中,被蓝庆元 (2003)、张均如等 (1999)、覃凤余 (2006)诸论著判为汉语借词的有 9个:boh—父 (蓝210页)、nangz—娘 (蓝 235页)、swng —升 (蓝 244页)、 sw —书 (蓝 247页)、song —双 (蓝 248页)、cag—索 (蓝 249页)、daemz—潭 (蓝 250页)、|ngvanj—碗 (张 388页)、maxtaez —马蹄 (覃凤余 2006)。蓝庆元 (2003)还论证:yiengz—羊 (262页)、goeng—公 (212页)为汉语借词,所以,山羊 yiengzbya、外公 goengda是汉壮语合璧词。用蓝庆元 (2003)的方法,“江水 naemxkong”中 kong借自汉语的“江”(白话 [k「ŋ],阴平),故 naemxkong也是汉壮语合璧词;“小弟弟 nuengxnaiq”中的 “naiq”借自汉语,很多白话和平话如玉林市、临桂五通镇、富川秀水村、武宣金鸡乡都有这个表示“小”的 [nai],是从“细”的音转而来的,各地还造了一个俗字来写 [nai],故 nuengxnaiq也是个汉壮语合璧词。蓝庆元 (2003,168页)还指出:lanz(屋)—阑是汉壮语同源词。如此,徐著 22个词里有 14个词的判断有问题。徐先生仅根据音义相近,就判断汉壮语共享词有壮语语源,是有失偏颇的。学者们采用徐著的结论时,要谨慎地结合其他材料做出合理的判断。

二、地名考证法

“地名研究考证法”是徐先生贯穿其民族学论著中的另一个重要方法。

(一)“地名研究考证法”的步骤和方法

“地名研究考证法”分三步:

第一步,归纳现今壮族聚居地里的典型地名用字和地名结构方式的特点。

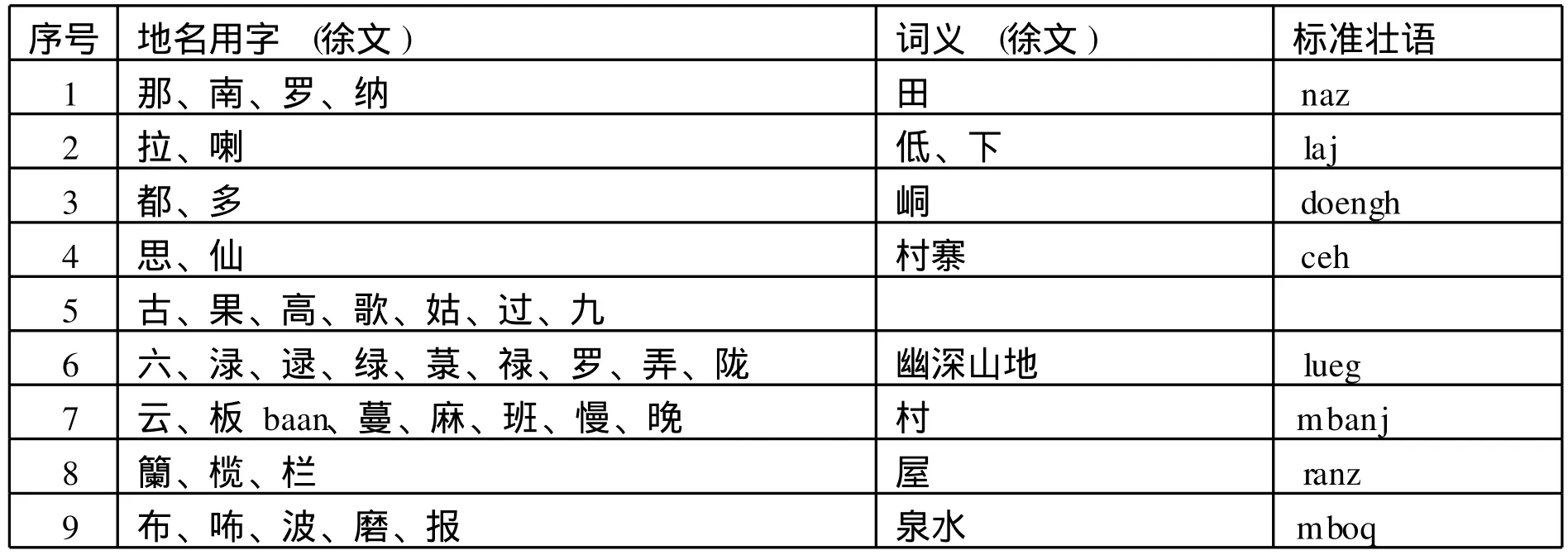

(1)壮族地名的典型用字为“地名冠首字”,相当于通名和专名,归纳如下:

?

(2)壮族地名在结构方式上的重要特点是倒装。汉语核心居后,壮语核心居前,相对汉语而言,壮语是“倒装”。徐著称壮语核心居前型地名为 “齐头式”,称汉语核心居后型地名为 “齐尾式”。

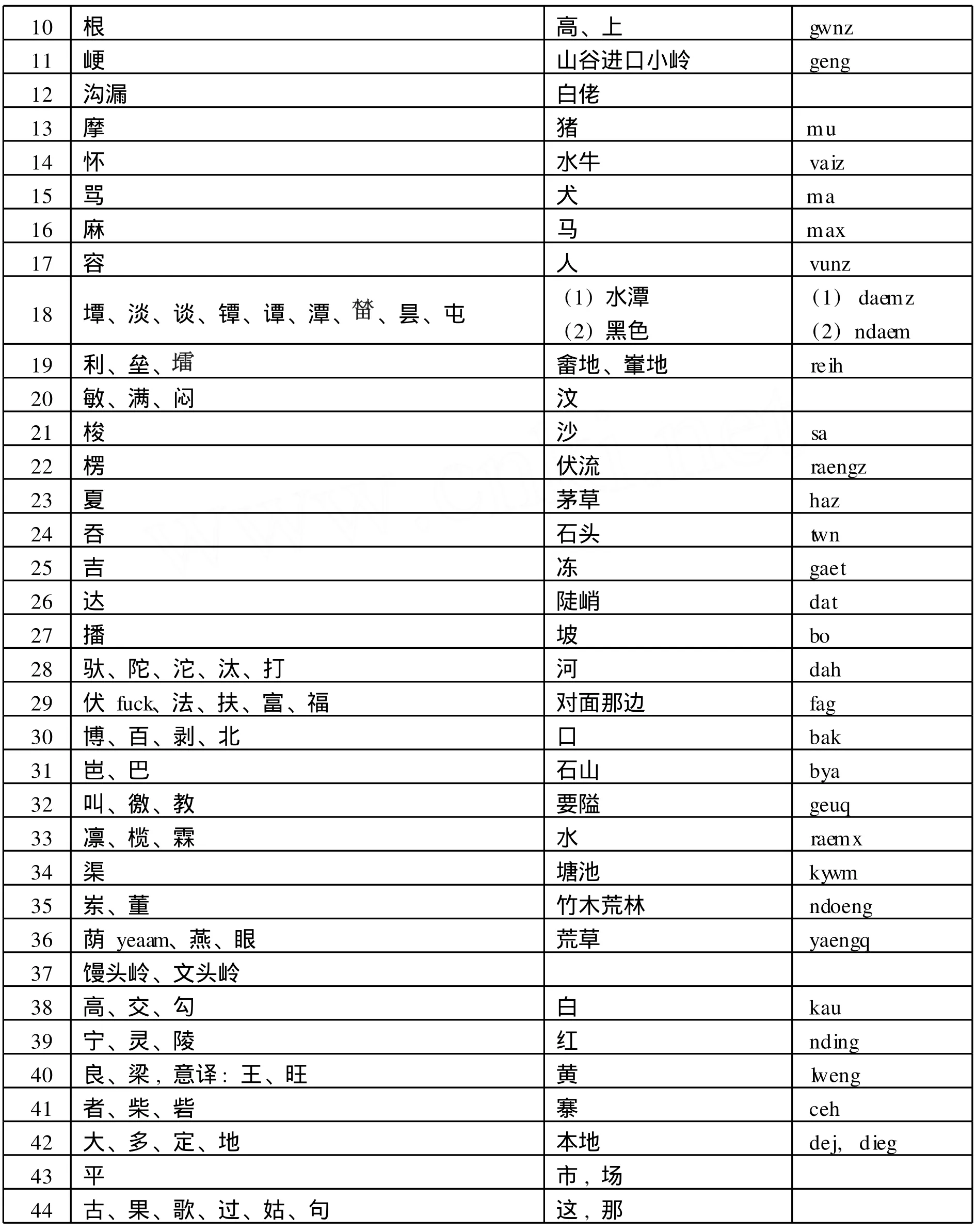

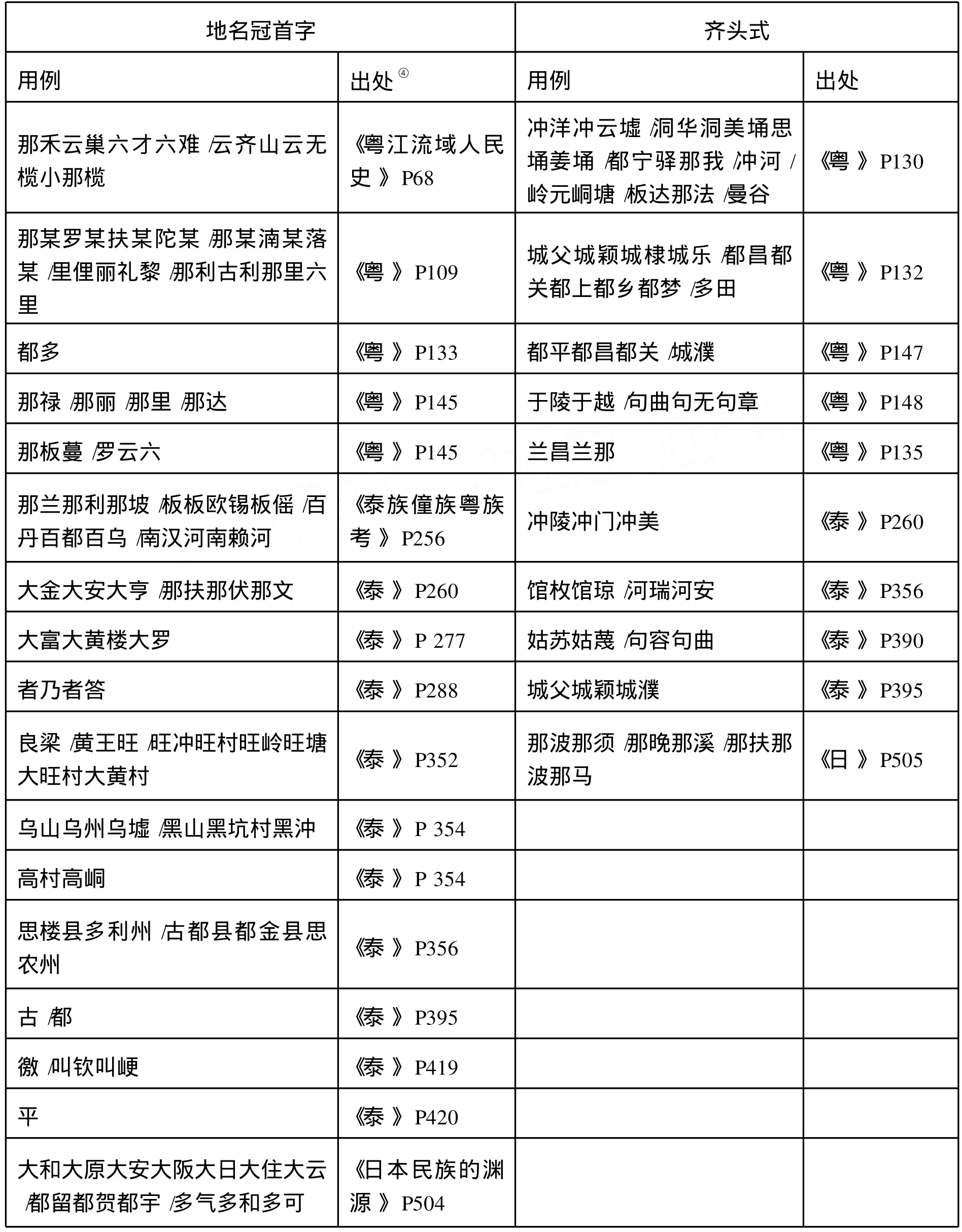

第二步,总观今壮族聚居地以外的地名,包括两广的非壮族聚居区、中国北部、中部和东部、东亚以及东南亚的地名,用壮族地名冠首字及结构方式的齐头式这两条标准判断,符合的就是早期壮语地名。徐著判断为壮族地名 (黑体字为冠首字)的摘录如下:

地名冠首字 齐头式用例 出处④ 用例 出处那禾云巢六才六难 /云齐山云无榄小那榄《粤江流域人民史》P68冲洋冲云墟 /洞华洞美埇思埇姜埇 /都宁驿那我 /冲河 /岭元峒塘 /板达那法 /曼谷《粤》P130那某罗某扶某陀某 /那某湳某落某 /里俚丽礼黎 /那利古利那里六里《粤》P109 城父城颖城棣城乐 /都昌都关都上都乡都梦 /多田 《粤》P132都多 《粤》P133 都平都昌都关/城濮 《粤》P147那禄 /那丽 /那里 /那达 《粤》P145 于陵于越/句曲句无句章 《粤》P148那板蔓/罗云六 《粤》P145 兰昌兰那 《粤》P135那兰那利那坡 /板板欧锡板傜 /百丹百都百乌 /南汉河南赖河《泰族僮族粤族考》P256 冲陵冲门冲美 《泰》P260大金大安大亨/那扶那伏那文 《泰》P260 馆枚馆琼/河瑞河安 《泰》P356大富大黄楼大罗 《泰》P 277 姑苏姑蔑/句容句曲 《泰》P390者乃者答 《泰》P288 城父城颖城濮 《泰》P395良梁 /黄王旺 /旺冲旺村旺岭旺塘大旺村大黄村 《泰》P352 那波那须 /那晚那溪 /那扶那波那马 《日》P505乌山乌州乌墟/黑山黑坑村黑沖 《泰》P 354高村高峒 《泰》P 354思楼县多利州 /古都县都金县思农州 《泰》P356古 /都 《泰》P395徼 /叫钦叫峺 《泰》P419平《泰》P420大和大原大安大阪大日大住大云/都留都贺都宇 /多气多和多可《日本民族的渊源》P504

第三步,根据早期壮语地名的分布,得出关于壮民族发源、分布范围、迁徙路线等民族学和历史学的结论,即:(1)汉以前,壮族发源在黄淮、江淮流域的冀鲁豫鄂湘; (2)汉及其以后,一部分壮人南迁,向南经江苏、安徽、江西、浙江、福建,向西南经四川、贵州、云南到达广西和广东,并与两广当时的土著融合;到唐朝时,已融合的两广壮人又继续南迁,到达越南、泰国、老挝、缅甸等湄公河流域的东南亚国家;(3)汉以后,另一部分壮人则北迁,经过韩国而到达日本。此结论如图:

说明:“○”表示壮族发源地,“∕”表示壮族历史上迁徙经过和到达的区域。

(二)“地名研究考证法”的借鉴

徐先生的民族学结论我们不妄加评论。但从语言学角度看,仍有值得商榷的地方。

1.典型的壮族地名用字这一标准,跟列举日常词汇本质相通。如前述汉壮共享词,其间有四种关系,不能都简单判断为壮语。如“都”,《广韵》释义为 “尚书大传十邑为都;帝王世纪曰天子所宫曰都”,徐著里也说 “黄帝井田法,十邑为都。左传凡邑有宗庙先君之主的,叫做都”。上古音构拟,李方桂:*tag,王力:*ta,郑张尚芳:*taa,潘悟云:*k-laa;中古音构拟,李方桂:*tuo,王力:*tu,李荣:*to,潘悟云:*tuo。徐先生所谓壮语地名用字的“都”是 doengh,壮语意义是 “田坝”。看来,不应简单地判断 “都”为壮语词。日本出现的 “那波 /那须”,不一定与两广 “那扶 /那波 /那马”有相承关系,可能是偶然同音。

2.内部结构为齐头式的地名是否是壮语的专属?壮语小句语序是 SVO,与之相关联的各语序特征也显示出很强的核心居前。就偏正式名词短语的语序而言,指示词定语、领属定语、形容词定语、关系定语等均后置于中心词。地名的齐头式,性质当属形名结构的核心居后,所以齐头式确实是构成壮语地名的内部结构方式。问题是,齐头式是否只是壮语的结构方式?

现在的汉语是一种不典型的 SVO语言,其形容词定语前置,核心后置。但上古汉语是不是这样呢?国际汉藏语学家们倾向于推断汉语和藏缅语的共同祖语是 SOV语 (刘丹青2004),而且语言学家还推测:上古时期,商部族语言属东夷族语言,与 SVO语言特征相似,周部族语言属古羌族语言,与 SOV语言特征相似,自甲骨文以来传世文献记载的语言也许就是商、周部族交往而带来的一种融合型语言 (转引自殷国光2007)。由此看来,不排除史前汉语有 SOV的可能。SOV语言中,形容词修饰名词的名词性短语的语序应该是核心居前还是核心居后呢?当代语序类型学显示:形容词定语与核心名词的语序属于不太稳定的参项,与其他语序之间的关联性低 (刘丹青2002;伯纳德·科姆里著、沈家煊译1989,120页),换句话说,小句语序是 SOV,不能必然推出形名短语语序也是核心居后。科姆理早就称“形容词位于名词后的 SOV语言几乎跟形容词位于名词前的数量一样多”(伯纳德·科姆里著、沈家煊译1989,120页)。Dryer(1998)的统计表明,非欧亚大陆的 SOV语言,其形容词后置于名词的语言比前置的还多得多 (转引自刘丹青2002)。藏缅语也是 SOV语言,国内藏缅语专家的调查显示,大部分藏缅语的形容词与核心名词的语序以形容词定语后置为主 (戴庆厦、傅爱兰2002)。看来,史前汉语的小句语序为 SOV,其形名结构里形容词后置也不是不可能的。因此,上古时期那些齐头式地名,不一定是壮语的专属,也有相当的可能是汉语的结构方式。

3.徐先生在使用两条标准的时候,有时会穿鞋戴帽,顾此失彼。“城濮、城颖、城棣”从内部结构关系看是齐头式,可是“城”却是典型的汉语词。“城”本义指“城墙”,壮语里的 ciengz都是借自汉语的。

总之,徐先生判断早期壮语地名的两条标准很难说具有唯一性。学者们要采用徐著的观点,一定要谨慎对待。

徐先生运用多学科交叉的互证来研究民族学,是科学的、成功的尝试,现阶段仍不失为一个重要的方法,功不可没。徐先生不是语言学家,用语言学家的素养来苛求他,是不切实际的。即便是语言学家,从上世纪 20年代到今天,语言学的研究有了长足的进展,用今天的眼光来苛求 90年前的学术,更不实际。我们的目的在于说明:民族学与语言学,其研究方法和研究对象本为一体,你中有我,我中有你,徐先生开创了二者互证互借、交叉使用的良好文风,我辈当谨记并传承下去。

注释:

①吕朋林.从传统音韵学到汉语历史语音学——百年回顾与前瞻[J].琼州大学学报,2002(10).

②李珂.《现代吴语研究》的意义及对湘语研究的影响[J].株洲师范高等专科学校学报,2006(1).

③本文依据巴马学生的语感写第 6调,不一定是准确的调类。

④徐松石民族学论集[C].桂林:广西师范大学出版社,2005.

[1]覃乃昌.徐松石“地名考证法”及对民族学的贡献[J].广西民族研究,2006(1).

[2]覃乃昌.壮侗语族稻词在其民族演变及稻种栽培的传播[J].广西民族研究,1996(4).

[3]白耀天.“墟”考[J].广西民族研究,1981(4).

[4]宋长栋.岭南地名中的若干文化内涵[J].西江大学学报,2000(3).

[5]张洪明.汉语“江”词源考[J].浙江大学学报,2005(1).

[6]覃凤余.“马蹄”源流献疑[J].方言,2006(3).

[7]李连进.“蛮”为古代壮族族称再考[J].广西师范学院学报,1995(1).

[8]钟如雄.民族语言:民族的标记[J].西南民族学院学报,1997(6).

[9]李连进.平话音韵研究[M].南宁:广西人民出版社,2000.

[10]广西少数民族语言文字工作委员会研究室.壮汉词汇[M].南宁:广西民族出版社,1984.

[11]广西少数民族语言文字工作委员会研究室.汉壮词汇[M].南宁:广西民族出版社,1983.

[12]广西少数民族语言文字工作委员会研究室.壮语通用词与方言代表点词汇对照汇编[M].南宁:广西民族出版社,1998.[13]张均如等.壮语方言研究[M].成都:四川人民出版社,1999.

[14]蓝庆元.壮汉同源词借词研究[M].北京:中央民族大学出版社,2003.

[15]刘丹青.先秦汉语语序特点的类型学关照[J].语言研究,2004(1).

[16]殷国光.广西大学演讲稿[Z].2007.

[17]刘丹青.汉藏语言的若干语序类型学课题[J].民族语文,2002(2).

[18]伯纳德·科姆里著,沈家煊译.语言共性和语言类型学[M].北京:华夏出版社,1989.

[19]戴庆厦、傅爱兰.藏缅语的形修名语序[J].中国语文,2002(4).

[20]黄铮.教师·牧师·学者徐松石[C].徐松石民族学论集上卷.桂林:广西师范大学出版社,2005.

[21]徐世璇.濒危语言研究[M].北京:中央民族大学出版社,2001.

[22]刘村汉.柳州方言词典[M].南京:江苏教育出版社,1995.

[23]郑贻青.靖西壮语研究[Z].社科院民族研究所,1996.

The L inguistics Thinking of Xu Songshi’s EthnologicalW orks

Qin Fengyu,Yang Yang

Generally speaking,there are two methods of linguistics in Xu Songshi’s ethnological works,which are enumeration of daily vocabularies and research of place names,using for demonstrating the problems of ethnology.This thesis discusses the gain and loss of the two methods.Then the basic conclusions are that:the method which using the enumeration of daily vocabularies by Xu Songshi to demonstrate the origin of Zhuang during the communication of the ethnic groups in his ethnologyworks is overgeneralization;and the two Standards to judge the place names in the early Zhuang language cannot be unique.However,Mr.Xu had started a good style ofmutual corroboration be tween linguistics and ethnology and his spirit of investigating language material on the spot should be widely promoted.

Xu Songshi;linguistics;thinking

【作 者】覃凤余,上海师范大学人文与传播学院、广西大学文学院教授;杨扬,广西大学文学院语言学与应用语言学硕士研究生。南宁,530004

H0-05

A

1004-454X(2010)04-0155-009

〔责任编辑:袁丽红〕