宁夏回族自治区彭阳县地质灾害发育特征与形成条件分析

2010-12-05毛正君倪万魁杨晓华刘海松晏长根

毛正君,倪万魁,杨晓华,刘海松,晏长根

(1.长安大学公路学院,陕西西安710064;2.长安大学地质工程与测绘学院,陕西西安710054)

20世纪80年代以来,我国开展的地质灾害调查主要针对大型工程建设。1999年以来开展的县(市)地质灾害调查与区划工作,截至2003年底,累计完成545个县市调查,并建立了相应的信息系统和群测群防网络。建立国家和省2级地质灾害应急指挥系统及地质灾害报告制度,全国成功预报地质灾害697次,避免人员伤亡近3万人[1]。由于地质灾害形成的复杂性和不确定性,滑坡、崩塌、泥石流等灾害仍呈加剧趋势,以往工作成果调查精度不高和对地质灾害分布发育规律研究不够的问题逐渐凸现,依据国务院《地质灾害防治条例》和国土资源部《全国地质灾害防治规划》,“十一五”期间,国土资源部中国地质调查局拟在全国地质灾害高发区部署开展地质灾害详细调查工作[2]。由于成效显著,国土资源部决定继续开展全国山区丘陵县(市)地质灾害调查和重点地区地质灾害详细调查[3]。

黄土高原地区是我国生态环境最为脆弱的地区之一,特殊的自然地理和地质环境背景,导致该地区发育独特环境地质问题[4]。宁夏彭阳县地处黄土高原,地质环境条件极为脆弱,区内黄土堆积厚度大,结构疏松,水土流失严重,导致黄土丘陵区沟壑纵横,地形破碎,滑坡与崩塌等地质灾害频发,是宁夏地质灾害最为发育的县[5],严重威胁着当地人民群众的生命和财产安全,并阻碍了当地社会经济的发展。从20世纪90年代起,宁夏地质环境监测总站进行过彭阳县地质灾害编图,并对该县汛期地质灾害的分布及发育情况进行过调查和分析,于2002年完成了宁夏彭阳县地质灾害调查与区划。在彭阳县地质灾害调查与区划基础上,从2008年至今所进行的宁夏彭阳县地质灾害详细调查,提高了地质灾害调查精度,更新了地质灾害数据和地质灾害分布图,阐明了彭阳县地质灾害发育特征、时空分布规律及形成条件,将为彭阳县划分地质灾害易发区和危险区及防灾减灾提供基础依据。

1 地质环境概况

彭阳县位于宁夏东南部边缘,六盘山东麓,行政区划隶属固原市,西连宁夏原州区,东、南、北分别与甘肃省镇原县、平凉市和环县相邻,土地总面积2 528.7 km2,辖3镇 9乡,截止2005年底,全县总人口25.2万人。境内属于温带半湿润、半干旱气候,年际降水变化大,同一年内降水分布极不均匀,分为明显的雨季和旱季,降雨常以连阴雨和暴雨的形式出现;境内河流属泾河水系,主要河流有茹河、红河、安家川河。境内地貌形态按地形可分为黄土丘陵、河谷阶地、土石质山3种地貌景观,面积分别占总面积的57.9%,28.9%和13.2%。区内出露的地层由寒武系、奥陶系、侏罗系、白垩系、古近系、新近系和第四系组成;前第四系地层零星出露于各大冲沟中,第四系地层广泛分布。研究区位于中朝准地台与昆仑地槽褶皱区的过渡地带,跨鄂尔多斯西缘拗陷带和鄂尔多斯台拗2个2级构造单元。彭阳县新构造运动以“南北古脊梁”为界,东西差别极大,东部表现为缓慢抬起,西部活动强烈。按《中国地震烈度区划图》,调查区大部分地区地震烈度小于Ⅷ度[6-7]。

2 地质灾害特征

2.1 地质灾害发育概况

滑坡、崩塌以及不稳定斜坡为彭阳县境内主要发育的地质灾害类型,彭阳县地质灾害点共计1 284处,其中,滑坡 794处,崩塌 242处,不稳定斜坡224处,泥石流23处,地面塌陷1处,分别占区内地质灾害总数的61.9%,18.8%,17.4%,1.8%,0.1%。

2.2 地质灾害类型与特征

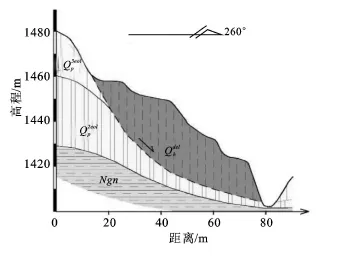

2.2.1 滑坡 彭阳县内滑坡均为黄土滑坡,其形态特征典型,边界轮廓清晰,具有明显的圈椅状形态,后缘滑壁保留一般较完好,滑体滑移特征明显,部分滑坡具有典型的双沟同源现象,滑床、滑带完整或局部完整。黄土滑坡按滑面发育位置可分为黄土层内滑坡和黄土—基岩接触面滑坡2种类型[8-9],黄土层内滑坡分布广,占滑坡总数的79.3%,黄土—基岩接触面滑坡,基岩产状近于水平,强度远高于黄土,黄土破坏滑动后,前缘受阻,沿着基岩顶面滑动。区内大部分为老滑坡,占滑坡总数的98.2%,新滑坡仅12处,其发生均与人类工程活动有关,均属工程滑坡,主要为削坡、斩坡引起。彭阳县内以中、小型滑坡为主,两者占滑坡总数的67.8%,巨型滑坡很少。从深度以中、浅层滑坡为主,两者占滑坡总数的76.2%,巨厚层滑坡极少。大多数古、老滑坡均改造成农田,地势平缓,水源条件好。由于沟谷切割侵蚀,滑坡前缘土体易于流失,造成多次反复滑动,使滑坡体不断变薄,呈台阶状。因此,古、老滑坡的反复活动是区内黄土滑坡发育的一个重要特点(见图1)。

图1 彭阳县典型黄土滑坡剖面

2.2.2 崩塌 彭阳县内崩塌均为黄土崩塌,主要分布在丘陵区梁峁相间的沟谷地带或台塬冲沟边缘以及窑洞上方的高陡黄土悬崖上。本次实地调查的242个崩塌点中,崩塌隐患191处,即成崩塌51处。由于黄土垂直节理发育,直立性好,小型崩塌比比皆是,在此次详细调查中未全部记录。彭阳县内崩塌具有以下特征:数量多,规模小,堆积体不易保存;发生速度快,危害大;坡度陡,坡度大多大于 70°;变形破坏模式多样,可分为倾倒式、鼓胀式、滑移式和错断式4种类型[10],分别占崩塌总数的 43.2%,2.8%,27.8%,26.2%。目前彭阳县崩塌大多处于基本稳定状态,处于稳定和不稳定状态的较少。

2.2.3 不稳定斜坡 彭阳县内不稳定斜坡共计224个,占全县地质灾害点总数的17.4%,可分为黄土斜坡与黄土—基岩接触型斜坡。本次调查中只是针对坡下有城镇、居民点,工矿及基础设施等,威胁人民生命财产安全的地质灾害点。彭阳县内不稳定斜坡具有以下特征:坡度跨度大、潜在危害严重,坡度大都大于40°,坡高多在30 m以上,坡顶多发育有拉张裂缝。人类工程活动和降雨是导致斜坡失稳转变为崩塌或滑坡的主要诱发因素。

2.2.4 泥石流 彭阳县内泥石流沟共计23条,占全县地质灾害点总数的1.8%。23条泥石流沟全部集中于西部黄峁山一带的古城镇内,堆积物常压埋固原至古城长约7 km的公路沿线。彭阳县内泥石流均由暴雨因素激发形成,集中发生于每年降雨强度高的7—9月份;从地貌部位来看,均属山区泥石流,峡谷地形,坡陡势猛,破坏性大;从流域形态来看,均属山坡型泥石流,流域呈斗状,无明显流通区,形成区与堆积区直接相连,沟短;从物质组成来看,为水石流,由砂、石组成,粒径大,堆积物分选性强;从固体物质提供方式来看,为坡面侵蚀泥石流,固体物质主要由坡面或冲沟侵蚀提供;从流体性质来看,为稀性泥石流,破坏力较弱;从发育阶段来看,均属发育期泥石流,山体破碎不稳,日益发展,淤积速度递增,规模小;从暴发频率来看,属高频泥石流,发生次数1~10次/a;从堆积物体积来看,均属小型泥石流,堆积物体积小于2×104m3。

2.2.5 地面塌陷 彭阳县内地面塌陷共计1个,占全县地质灾害点总数的0.1%。分布于王洼镇煤矿区因采煤形成的地面塌陷,长约2.5 km,宽1.5 km,地面塌陷已造成近1 km2范围内在雨季积水,粮食绝收,而在塌陷区地表居住的38户人家窑洞普遍产生裂缝,直接威胁村民的生命财产安全。

3 地质灾害时空分布规律

3.1 空间分布规律

沿河流两侧及其2,3级支流两岸斜坡成带状分布。有90%以上的地质灾害点集中分布在红河、茹河和安家川河流域,红河和茹河流域的地质灾害发育程度比安家川河流域要高,这两河流域的地质灾害点占地质灾害总数的79.9%。

滑坡在1 400~1 700 m高程范围内相对集中。滑坡后缘高程跨度较大,在1 340~1 820 m之间均有分布,但80%以上的滑坡在1 400~1 700 m之间,跨度达300 m。不同规模类型滑坡后缘高度有所差异,大中型滑坡50%以上后缘高度分布在1 460~1 580 m之间,跨度120 m;而小型滑坡50%以上后缘高度分布较低,在1 460~1 520 m之间,跨度60 m。随着滑坡规模的减小,滑坡后缘顶部高程呈现降低的趋势。

在易滑或易崩地层岩性组合部位相对集中。彭阳县黄土滑坡,79.3%属于黄土层内滑坡;20.7%属于上部切穿黄土,下部沿红色泥岩或基岩滑动。滑坡在第四纪纪黄土,以及上部黄土、下部红黏土或基岩出露的岩性组合部位集中分布;崩塌全部发育在第四纪黄土中。

在人类活动强度大的乡镇集中。人类工程活动强度与彭阳县地质灾害发育程度关系密切,人口密度相对越大,人类工程活动强度相对越强,地质灾害也越发育。根据调查资料统计,人口密度大于彭阳县平均人口密度的新集乡、白阳镇、红河乡、城阳乡和古城镇正是彭阳县地质灾害点密度较大的乡镇。

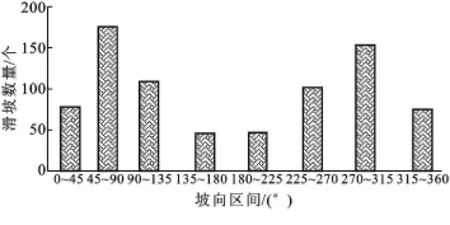

滑坡在坡向 0°~ 135°和 225°~ 360°区间相对集中。这与彭阳县河流发育的走向有关,红河、茹河主干总体上呈近东西向,其2级支流多呈近南北向发育,河流两侧斜坡坡向大多分布在 45°~135°和225°~315°间 。

3.2 时间分布规律

在全新世早期相对集中。据调查统计资料,在794处滑坡中,发生于全新世以前的古滑坡2处,占滑坡总数的0.3%;发生于全新世以来,而现今整体基本稳定的老滑坡780处,占总数的98.2%;近年来发生或目前仍有活动迹象的新滑坡12处,占总数的1.5%。

在现代人类活动强烈的时期相对集中。本次调查中,彭阳县内新近发生的12处滑坡中有9处与削坡建窑建房有关,2处与公路建设有关,1处由水利工程引发。

在雨季相对集中。彭阳县地质灾害与降雨强度成明显的正相关性,表现为在年降雨量大的年份相对集中;在一年中的雨季相对集中;在日降雨强度大的时间内相对集中。在暴雨时期内灾害发生和降雨基本同步,连阴雨季节灾害发生有不同程度的滞后性。因此,每年7—9月份是地质灾害的高发时段。

4 地质灾害形成条件分析

4.1 地形地貌

斜坡地形是滑坡、崩塌灾害产生的先决条件[11]。彭阳县内黄土堆积厚度一般在数十米至百余米,结构疏松,岩土侵蚀强烈,地表水系发育,以红河、茹河和安家川河为主流,支流支沟密布,地形破碎,为地质灾害的形成提供了有利的地形条件。

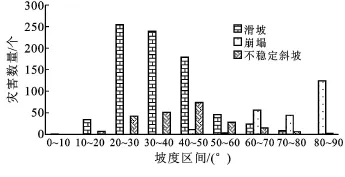

4.1.1 坡度 坡度明显改变着斜坡的应力分布状态,随着坡度的增大,坡面附近应力带范围随之扩大,坡脚应力集中并随之增高。斜坡坡度对于黄土边坡的稳定性影响很大,坡度越大,安全系数越小。也就是说,斜坡的坡度越大,临空的危势和斜坡体内应力也越大,斜坡易产生变形坡坏。彭阳县内大于60°的陡崖易形成崩塌,随着坡度的减缓,多发生滑坡,由陡坡转变为缓坡,滑坡发生概率降低,直至不再有滑坡发生。不同坡度区间彭阳县滑坡、崩塌和不稳定斜坡发育情况见图2。

图2 不同坡度区间灾害发育情况

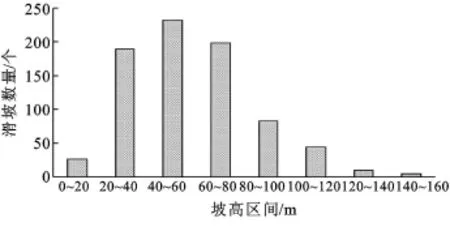

4.1.2 坡高 坡高虽然没有改变斜坡内应力的分布状态,但是控制着坡体内各处应力的大小,随着坡高的增大,应力值呈线性增加。彭阳县内斜坡坡高与滑坡的发生也存在明显的相关性。滑坡一般多发生在坡高30~100 m的斜坡上。不同坡高区间彭阳县滑坡发育情况见图3。崩塌多发生在坡高10~20 m的斜坡上,占崩塌总数的69.2%;超过这一高度崩塌发生的概率减小。原因是斜坡越高,历经风化已趋于稳定,坡度越缓;反之,斜坡越低,越易形成陡坡,也易受到河流以及人类工程活动的影响,尚处于平衡调整阶段,发生崩塌的概率增高。

图3 不同坡高区间滑坡发育情况

4.1.3 坡向 斜坡坡向受区内水系走向的控制。彭阳县境内河流属泾河水系,主要河流有南部的茹河、红河,北部的安家川河。其中红河、茹河主干总体上呈近东西向,其2级支流多呈近南北向发育,河流两岸斜坡为彭阳县内地质灾害发育的主要区段,据统计,彭阳县滑坡灾害在 0°~135°和225°~360°的坡向区间相对集中。表明在彭阳县,滑坡在阴坡和近似阴坡的斜坡上较发育。不同坡向区间彭阳县滑坡发育情况见图4。

图4 不同坡向区间滑坡发育情况

4.2 地层结构

根据野外实地调查,彭阳县内易滑地层为第四纪黄土,软弱结构面为第四纪古土壤层、新近纪红色泥岩以及基岩中的泥岩与砂岩与黄土的接触面;易崩地层为第四纪黄土。黄土结构疏松、强度低、遇水软化、节理裂隙发育等特性决定了黄土是区内最主要的易滑、易崩地层[12]。古近系、新近系地层在彭阳县内与滑坡灾害关系最为密切,其结构较均一,固结程度较高,天然状态下呈坚硬状态,强度较高,隔水性好。但遇水易崩解软化,降低强度,常形成滑动面和滑床[13]。

4.3 降雨

降雨是导致彭阳县地质灾害发育的主要诱发因素之一。统计资料表明,多雨年份地质灾害发生频次明显高于正常年份,年内的地质灾害集中发生于夏秋7—9月的多雨季节。彭阳县大部分为黄土丘陵区,且由于黄土自身的工程地质特性,在黄土构造节理、卸荷与风化裂隙、落水洞、陷穴等发育部位,降雨可沿空隙下渗甚至灌入,在相对隔水部位形成上层滞水或饱水带,增大岩土体重力、甚至形成孔隙水压力,降低岩土体强度,从而触发黄土滑坡、崩塌的发生。彭阳县降雨常以暴雨和连阴雨的形式出现,暴雨降雨强度高,但通常历时较短;而连阴雨虽然降雨强度不大,但历时长,雨水大部分都可渗入坡体,使得坡体地下水位不断增高,从而导致斜坡失稳[14-15]。

4.4 人类工程活动

在地质灾害的控制与影响因素中,地质环境条件变化缓慢,降雨和人类工程活动则是最活跃的因素[16]。彭阳县人类工程活动比较强烈,主要表现为筑路、修建水库和水渠、输油输气管道建设,开挖宅基、窑洞,开矿、挖砂,斜坡垦植、放牧等活动。这些人类工程活动改变了地质环境状态和斜坡的应力条件,引发了一系列的崩塌、滑坡等地质灾害。本次调查中,新滑坡和崩塌灾害无一不与人类不合理的工程经济活动有关。

5 结论

(1)在充分发挥遥感技术信息量大、时效性强等优势的基础上,采用点、线、面相结合的地面调查方式,提高了地质灾害调查精度,更新了彭阳县地质灾害数据和地质灾害分布图。

(2)滑坡、崩塌、以及不稳定斜坡为彭阳县境内主要发育的地质灾害类型,彭阳县地质灾害点共计1 284处,其中,滑坡794处,崩塌242处,不稳定斜坡224处,泥石流23处,地面塌陷1处;分别占区内地质灾害总数的61.9%,18.8%,17.4%,1.8%,0.1%。

(3)彭阳县内滑坡均属黄土滑坡,其形态特征典型;崩塌均为黄土崩塌,主要分布在丘陵区梁峁相间的沟谷地带或台塬冲沟边缘以及窑洞上方的高陡黄土悬崖上;不稳定斜坡具有坡度跨度大,潜在危害严重,坡度大都大于40°,坡高多在 30 m以上,坡顶多发育有拉张裂缝;彭阳县内23条泥石流沟全部集中于西部黄峁山一带的古城镇内;地面塌陷分布于王洼煤矿区。

(4)彭阳境内地质灾害从空间分布来看,沿河流两侧及其2,3级支流两岸斜坡成带状分布;滑坡在1 400~1 700 m高程范围内相对集中;在易滑或易崩地层岩性组合部位相对集中;在人类活动强度大的乡镇集中;滑坡在坡向0°~135°和 225°~ 360°区间相对集中。在时间域上,彭阳境内地质灾害在全新世早期相对集中;在现代人类活动强烈的时期相对集中;在雨季相对集中。

(5)彭阳县地质灾害形成条件包括地形地貌、地层结构、降雨和人类工程活动,斜坡地形是滑坡、崩塌灾害产生的先决条件;第四纪黄土和新近纪红色泥岩是彭阳县内的易滑地层;降雨是导致彭阳县地质灾害发育的主要诱发因素之一;新滑坡和崩塌灾害无一不与人类不合理的工程经济活动有关。

(6)依据彭阳县地质灾害发育特征及形成条件,其防治工作应贯彻预防为主、防治结合的原则;加强当地群众保护地质环境的意识,宣传遭遇地质灾害时的应急自救知识;对于受地质灾害威胁的已建零散居民区,采取搬迁避让的防灾措施;对于无法搬迁、稳定性差、威胁当地群众生命财产安全的地质灾害点应实施群测群防措施;对于新建矿山或建设场地应在项目可行性研究阶段进行地质灾害危险性评估工作。

[1]中华人民共和国国土资源部.2003年中国国土资源公报[N].人民日报,2004-04-17.

[2]张茂省,孙传尧,校培喜,等.延安市宝塔区地质灾害详细调查示范[J].西北地质,2007,40(2):29-55.

[3]中华人民共和国国土资源部.2007年中国国土资源公报[J].国土资源通讯,2008(8):23-28.

[4]张茂省,校培喜,魏兴丽,等.延安宝塔区滑坡崩塌地质灾害[M].北京:地质出版社,2008:1-11.

[5]吴学华,郁冬梅,白生明,等.论中国彭阳县地质灾害的基本特征及防治对策[J].宁夏工程技术,2003,2(2):111-115.

[6]宁夏回族自治区地质矿产局.宁夏回族自治区区域地质志[M].北京:地质出版社,1990.

[7]吴学华,朱廉生.宁夏回族自治区彭阳县地质灾害调查与区划报告[R].银川:宁夏回族自治区地质环境监测总站,2002:6-19.

[8]刘玉海,张骏,倪万魁,等.延安城市工程地质[M].武汉:中国地质大学出版社,1988:81-92.

[9]徐张建,林在贯,张茂省.中国黄土与黄土滑坡[J].岩石力学与工程学报,2007,26(7):1297-1312.

[10]中国地质调查局.滑坡崩塌泥石流灾害详细调查规范(DD2008-02)[S].2008:9-11.

[11]Nakamura Hiroyuki,Tsuchima Satoshi.Analysis of piles works assuming slide movement[J].Journal of the Japan Landslide Society,1987,24(2):17-231.

[12]Edward Derbyshire.Geological hazards in loess terrain,with particular reference to the loess regions of China[J].Earth-Science Reviews,2001,54:231-260.

[13]曲永新,张永双,覃祖淼.三趾马红土与西北黄土高原滑坡[J].工程地质学报,1999,7(3):257-265.

[14]Han Jin-liang,Wu Shu-ren,Wang Hua-bin.Preliminary study on geological hazard chains[J].Earth Science Frontiers,2007,14(6):11-23.

[15]Wang Gong-hui,Kyoji Sassa.Pore-pressure generation and movement of rainfall-induced landslides:effects of grain size and fine-particle content[J].Engineering Geology,2003,69:109-125.

[16]Rosen M Arlene.The impact of environmental change and human land use on alluvial valleys in the Loess Plateau of China during the Middle Holocene[J].Geomorphology,2008,101:298-307.