连栽桉树人工林土壤理化性质的主分量分析

2010-12-05叶绍明温远光张慧东

叶绍明,温远光,张慧东

(1.广西大学林学院,广西南宁530004;2.辽宁省林业科学研究院,辽宁沈阳110032)

我国是世界上人工林最多的国家,近20 a来桉树人工林得到了十分迅猛的发展,发展规模不断扩大,已产生了巨大的经济效益和社会效益[1-2]。桉树(Eucalyptus spp)具有生长快,轮伐周期短,病虫害少,经济效益好等优点,是我国缓解木材和林产品供需矛盾的主要栽培树种之一。然而,随着桉树人工林的大发展,桉树人工林的生态环境问题也成为了社会和学术界关注的焦点[3-9]。森林的形成与生长过程,也是森林与土壤相互影响和相互作用的过程,森林群落的变化也总是与土壤性质的演化相关联,土壤性质的变化会导致植被的变化,而植被变化的同时也影响着土壤的发育。目前,国内对人工林连栽的研究主要集中于杉木人工林土壤的养分研究[10-22]。本文拟通过对不同连栽代次的桉树人工林土壤物理结构和养分变化等进行分析,从土壤结构和养分状况的角度为桉树人工林可持续经营提供理论依据和技术支持。

1 研究区概况

研究地点为广西国有东门林场,地处北纬22°17′—22°30′,东经 107°14′—108°00′。实验区地势平缓,以低丘、台地为主,海拔为 100~300 m,坡度一般为5°~10°。实验区地处南亚热带,太阳辐射强,光热充足,季风气候明显。年均气温21.20°C~22.31°C,≥10°C的年积温7 190°C~7 762°C,极端最高气温38°C~41°C,极端最低气温-4°C~1.9°C。年降雨量1 100~1 300 mm,年蒸发量1 192~1 704 mm,相对湿度为74%~83%。实验区土壤为赤红壤,土层深厚,pH值在4.5~6.0之间,土壤肥力较低,有机质含量为13~37 g/kg,多数是在20 g/kg以下。原生地带性植被为季雨林,由于受人类长期活动的影响,原生植被已不存在,退化为以桃金娘(Rhodomyrtustomentosa)、余甘子(Phyllanthus emblica)、三叉苦(Euodia lepta)、野香茅(Cymbopogon tortilis)、野古草(Arundinella anomala)、白茅(Imperata cylindrica)等为主的热带性灌草丛植被。随着人工林的发展,桉树(Eucalyptus spp)、马尾松(Pinus massoniana)和湿地松(Pinuselliottii)等已成为实验区主要的森林植被。

2 研究方法

2.1 样地设置

实验地位于东门林场雷卡分场,包括第1代、第2代、第3代种植桉树的林地。第1代林地造林前为1974年营造的杉木人工林;第2代林地实验前在1990年种植了第1代桉树(尾叶桉),第3代林地在1990年种植了第2代桉树(尾巨桉)。第1代与第2代林地彼此相连,第3代林地与第1和第2代林地相距约2 km。林地坡度为 8°~15°,土壤种类为赤红壤,土层厚度>100 cm,除了种植桉树的代次及连栽效应存在差异外,其它实验条件基本相同。

实验林地确定后,于1997年7月进行林木采伐,同年12月份进行林地清理、炼山,1998年3月进行机耕全垦整地,整地深度为35~40 cm,整地后采用随机区组设计方法,区组面积为40 m×40 m,不同代次林地重复3次。不同代次林地采用相同苗木及造林方式,1998年4月进行穴植造林,规格为40 cm×40 cm×30 cm,株行距为3.4 m×1.7 m,采用尾巨桉无性系造林,苗期为60 d,平均高30 cm。造林时施基肥0.5 kg/株,连续追肥2 a,每1 a施肥2次,总施肥量N 为200 kg/hm2,P为150 kg/hm2,K 为100 kg/hm2,追肥结合扩坎抚育进行,扩坎标准为30 cm×20 cm。

2.2 样地调查及土壤样品分析

(1)样地调查。在各代林地的不同区组中设置30 m×20 m的固定标准地,调查并记录林分环境因子。同时分别在每个标准地内按对角线随机布点(3点)挖取土壤剖面,分别将0—20 cm,20—40 cm 层土混匀取样带回室内分析。土壤水分物理性质、土壤持水量和土壤渗透能力用环刀法测定。

(2)土壤化学性质分析。有机质用重铬酸钾氧化—外加热法测定;全N用半微量凯氏法测定;水解N用碱解扩散法测定;全P用氢氧化钠碱熔—钼锑抗比色法测定;有效P用HCl—H2SO4浸提,钼锑抗比色法测定;全K用氢氧化钠碱熔—火焰光度计法测定;速效K用乙酸铵浸提—火焰光度计法测定;交换性Ca,Mg用乙酸铵浸提,原子吸收光谱法测定;pH值采用电位法测定。

2.3 数据分析

采用SAS 9.2对数据进行归一化,并进行主分量分析。

3 结果分析

3.1 桉树人工林土壤肥力主分量分析

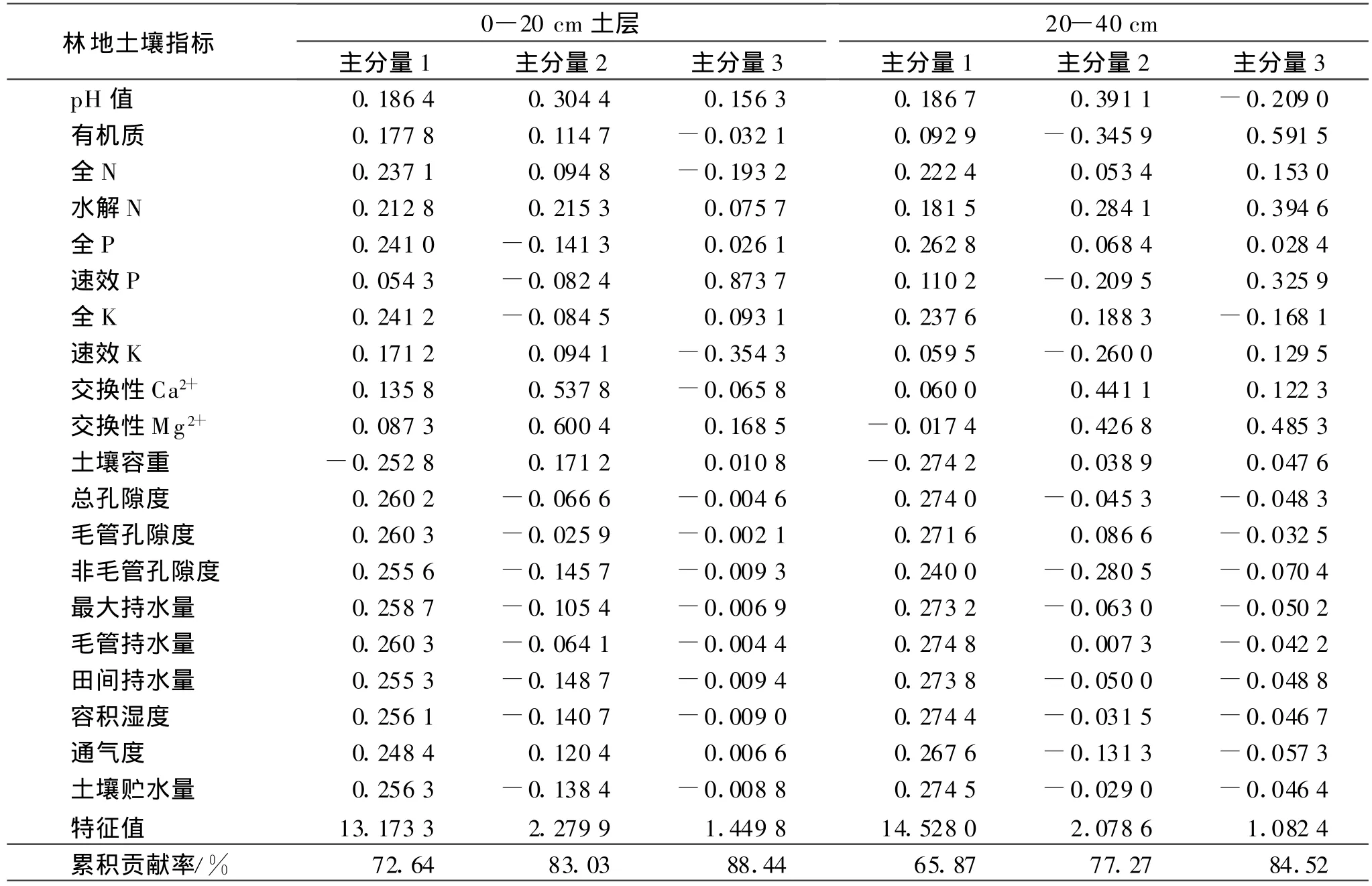

对所有代次的桉树人工林0—20 cm和20—40 cm土壤的 pH值、有机质、全氮、水解氮、全磷、速效磷、全钾、速效钾、交换性钙、交换性镁、土壤容重、总孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、最大持水量、毛管持水量、田间持水量、容积湿度、通气度、土壤贮水量等影响土壤性质的20个物理、化学指标进行主分量分析,分析结果见表1。

从表1可以看出,0—20 cm和20—40 cm土层第1—12主分量特征值和贡献率存在一定的差异。第1主分量在0—20 cm和20—40 cm土层的特征值和贡献率分别14.528%,13.173%,72.640%,65.870%,0—20 cm土层的特征值和贡献率比20—40 cm土层的特征值和贡献率分别高出1.335%和6.770%。这2个土层的前3个主分量的累积贡献率分别达到88.44%和84.52%,即土壤的pH值、有机质、全氮这3个主分量占全部主分量贡献率的80%以上,第1—12主分量累积贡献率已达100%,即土壤的pH值、有机质、全氮、水解氮、全磷、速效磷、全钾、速效钾、交换性钙、交换性镁、土壤容重、总孔隙度是影响土壤肥力状况的因子,其中土壤的pH值、有机质、全氮是影响土壤肥力的主要因子。因此,在生产实践中,可选取这3个主分量来评价连栽对桉树人工林土壤质量状况的影响。

3.2 桉树人工林土壤肥力主分量负荷量分析

由表2可以看出,连栽桉树人工林对0—20 cm土层土壤肥力的影响主要表现在土壤的物理性质方面,土壤容重、总孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、最大持水量、毛管持水量、田间持水量、容积湿度、通气度、土壤贮水量等物理指标对第1主分量的影响较大。这些因子均为土壤重要的物理性质,显然良好的土壤物理性质有利于形成团粒结构,增强保水保肥能力,有益于微生物活动,促进养分转化,从而维持和提高土壤肥力。

表1 连栽桉树人工林土壤主分量特征根、贡献率及累积贡献率

表2 连栽桉树人工林林地土壤变量对前3个主分量的负荷量

同时,作为人工林,人为的生产经营活动对表层土壤的物理性质的影响更为明显。因此在第1主分量中,土壤的物理性质具有较大的负荷量,表明连栽对桉树人工林土壤表层的物理性质有较大的影响,这与钱亦兵[23]研究结果“土壤物理性质的变化是土壤退化的重要因素”的结论相吻合,同时也与盛伟彤[24]、许利群[25]、孙启武[26]等的研究结果相一致。其次土壤中的全氮、全磷和全钾等在第1主分量中的负荷量也较大,土壤的全氮主要以有机氮、有机磷等有机形式存在于土壤的动物、微生物中,是表层土壤肥力状况的重要因子。因此,随着桉树人工林连栽代次的增加,土壤通透性和容蓄能力下降,加之酸性化学肥料的连续使用及桉树根系分泌物在林地的积累导致土壤酸度的增加,土壤中的动物、微生物的数量发生了改变,使得土壤中的有机氮、磷发生变化,表现出对第1主分量的较大负荷量。因此,将第1主分量确定为土壤物理性质和3大营养元素综合因子。

20—40 cm土层除有机质对主分量的负荷量较0—20 cm的较高外,其它因子对第1主分量的影响与0—20 cm土层的结果基本相同。

0—20 cm林地土壤的第2主分量主要负荷量为交换性Ca2+和交换性Mg2+,因此第2主分量主要确定为交换性离子因子。由于交换性阳离子主要是调节土壤的pH值,故将第2主分量作为pH值和交换性阳离子因子。而20—40 cm土壤表现出的主要负荷量由pH值、有机质、交换性Ca2+和交换性Mg2+构成。

0—20 cm土层的第3主分量的负荷量主要包括速效P和速效K,20—40 cm土层的第3主分量主要包括有机质、水解氮、速效P和速效K等,因此,将第3主分量归类为速效养分因子。

3.3 连栽桉树人工林土壤状况分析

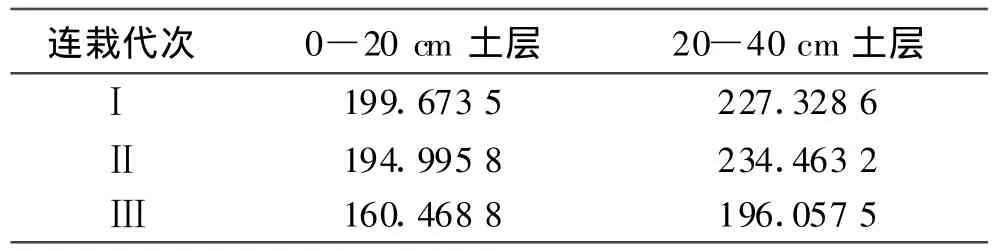

为了清晰地反映连栽桉树人工林土壤综合肥力变化状况,根据所选的3个主分量计算每一块样地得分进行排序。从表2可以看出,0—20 cm,20—40 cm土层的前3个主分量的特征值分别为13.1733,2.279 9,1.449 8和14.528 0,2.078 6,1.082 4,同时求得3个主分量的权重分别为0.779 3,0.134 9,0.085 8和0.821 3,0.117 5,0.061 2,然后将对应数据代入主分量方程,对每一块试验地进行加权求和,比较不同连栽代次桉树人工林土壤的肥力状况,结果见表3。

由表3可以看出,桉树人工林经过3代的连栽后,0—20 cm表层土壤的肥力有较明显的下降,尤其是到第3代后,表层土壤的肥力状况出现明显的下降。通过对主分量数据进行分析,影响桉树人工林表层土壤的主分量是土壤的物理性质和土壤全N,全P,全K等植物所需的3大营养元素。20—40 cm土壤虽然在桉树的经营活动中也受到影响,但是其土壤物理性质受影响的程度较表层土壤小,在桉树连栽的过程中,土壤综合肥力状况得分第Ⅱ代还略优于第Ⅰ代,但到第Ⅲ代后,该层土壤的综合肥力状况较第1代也发生明显的下降。由上述结果可以看出,桉树人工林在经过3代的连栽后,0—40 cm土壤的综合肥力较第Ⅰ代均有明显的退化。

表3 不同连栽代次土壤肥力状况得分比较

4 结论

(1)运用主分量分析法筛选出评价连栽桉树人工林土壤综合肥力的影响因子。结果表明,连栽桉树人工林土壤主分量可分为3个综合影响因子,即土壤物理性质和N,P,K综合影响因子,pH值、交换性Ca2+,交换性Mg2+综合影响因子和有机质,水解N,速效P和速效K综合影响因子。土壤物理性质及其3大营养元素是影响桉树人工林土壤综合肥力状况的主要因子,因此在桉树人工林连栽过程中应注意改善土壤物理结构并及时为林地土壤追肥,为桉树人工林的生长提供最适的土壤环境。并且在多代连栽桉树人工林林地抚育过程中应尽量减少对林下植被的破坏,并改善土壤的物理、化学环境,以获得较高的林地生产力和达到良好的生态稳定性。

(2)通过对3代连栽桉树人工林土壤综合肥力状况进行分析的结果表明,随着连栽代次的增加土壤综合肥力下降。在土壤物理性质方面,随连栽代次的增加,土壤容重、土壤孔隙度、通气度、最大持水量下降;在土壤化学性质方面,不同连栽代次桉树人工林林地土壤的pH 值,土壤有机质,全 N,全 P,全K,水解N均随连栽代次的增加而减少。可见,连栽代次增加导致理化性质恶化,土壤变得较为紧实,通气和容蓄能力下降,从而影响到桉树根系的生长、伸展、呼吸、吸收水分和养分的能力;同时,连栽使土壤中养分单一消耗,而酸性化学肥料的连续使用及桉树根系分泌物在林地的积累会导致土壤酸度的增加和有机质含量的下降,进一步使养分元素的有效性降低,最终导致土壤综合肥力下降。这与对杉木、落叶松[22-26]等人工林连栽产生的土壤综合肥力下降结果相似。因此,加强连栽人工林林地长期地力的维持机理和关键技术研究,是实现人工林可持续经理的基础。

(3)国内有些研究是通过土壤的有效微量元素对林地的综合肥力状况进行评估,本研究中未涉及土壤的有效微量元素,今后应增加这一领域的研究。

[1]李志辉,沈中瀚,朱宁华.中国桉树人工林的生态经济效益综述[J].林业资源管理,1995(3):46-49.

[2]谢耀坚.中国桉树人工林可持续经营战略初探[J].世界林业研究,2003,16(4):59-64.

[3]Shiva V,Bandyopadhyay J.Eucalyptus:a disastrous tree for india[J].The Ecologist,1983,13(5):184-187.

[4]Poore M E,Fries C.The ecological effect of Eucalyptus[C]∥Rome:FAO Forestry Papers,1985:59.

[5]项东云.华南地区桉树人工林生态问题评价[J].广西林业科学,2000,29(2):57-64.

[6]余雪标.桉树人工林长期生产力管理研究[M].北京:中国林业出版社,2000.

[7]Davidson J.Ecological aspect of Eucalyptus plantation[C]∥Proc.Regional Expert Consultation on Eucaly ptus,RAPA/FAO,Bangkok,1993.

[8]Bhaskar V.Ground flora in Eucalyptus plantation of different ages[M]∥Proc Eucalyptus in India,Past,Present and Future.Kerala Forest Research Institute India,1986:213-224.

[9]廖观荣,林书蓉,李淑仪,等.雷州半岛桉树人工林地力退化的成因与防治措施[J].土壤与环境,2002,11(3):268-273.

[10]何斌,温远光,袁霞,等.广西英罗港不同红树植物群落土壤理化性质与酶活性的研究[J].林业科学,2002,38(2):21-26.

[11]焦如珍,杨承栋,孙启武,等.杉木人工林不同发育阶段土壤微生物数量及其生物量的变化[J].林业科学,2005,41(6):16-65.

[12]张庆费,宋永昌,由文辉.浙江天童植物群落次生演替与土壤肥力的关系[J].生态学报,1999,19(2):174-178.

[13]张昌顺,李昆,马姜明,等.不同人工林土壤培肥效果的主分量分析[J].江西农业大学学报.2006,28(6):823-827.

[14]余雪标,杨国清,李尚昆,等.不同连栽代次桉树林土壤性质的变化[C]∥余雪标.桉树人工林长期生产力管理研究.北京:中国林业出版社,2000:94-103.

[15]方奇.杉木连栽对土壤肥力及其林木生长的影响[J].林业科学,1987,23(4):389-397.

[16]林协,洪利兴,杜国坚.杉木连栽林地质量评价的初步研究[C]∥盛炜彤.人工林地力衰退研究.北京:中国科技出版社,1992:267-275.

[17]何智英,俞新妥.杉木连栽林地地力衰退问题的研究[C]∥盛炜彤.人工林地力衰退研究.北京:中国科技出版社,1992:243-250.

[18]马祥庆,范少辉.不同栽植代数杉木人工林土壤肥力的比较研究[J].林业科学研究,2000,13(6):557-582.

[19]孙启武,杨承栋,焦如珍.江西大岗山连栽杉木人工林土壤性质的变化[J].林业科学,2003,39(3):1-5.

[20]杨承栋,张小泉,焦如珍,等.杉木连栽土壤组成、结构、性质变化及其对林木生长的影响[J].林业科学,1996,32(2):175-181.

[21]俞新妥,张其水.杉木连栽林地土壤生化特性及土壤肥力的研究[J].福建林学院学报,1989,9(3):263-271.

[22]俞元春,邓西海,盛炜彤,等.杉木连栽对土壤物理性质的影响[J].南京林业大学学报:自然科学版,2000,24(6):36-40.

[23]钱亦兵,李银芳.莫索湾垦区荒漠化土地物理特性研究[J].干旱区研究,1999,16(2):41-46.

[24]盛炜彤.土壤物理性质与杉木生长关系的研究[C]∥盛炜彤.人工林地力衰退研究.北京:中国科学技术出版社,1992:140-147.

[25]许利群.土壤物理性质对杉木、马尾松生长影响调查初报[J].浙江林业科技,1989,9(1):50-52.

[26]孙启武,杨承栋,焦如珍.连栽杉木人工林土壤肥力变化的主分量分析[J].林业科学研究,2003,16(6)689-693.