广安蚕种生产微粒子病发生趋势及原因分析

2010-12-01李武安

李武安

(广安区蚕种场,四川 广安 638550)

家蚕微粒子病是由微粒子原虫孢子寄生引起的传染性蚕病,它既可以通过食下传染感病,也能够通过胚种传染给下一代蚕,微粒子病防治是蚕种生产的重要工作。广安区蚕种场作为四川较早的桑蚕一代杂交种生产场,在微粒子病防治上有过成功的经验,也有惨痛的教训。笔者通过我场建场 50多年来的微粒子病防治工作剖析,来探讨微粒子病在蚕种生产上的发病趋势、形成原因和应对措施。

1 发病趋势

我场始建于 1955年,1967年以前由于多种原因生产时断时续,1967年开始连续生产至今。1981年制种首次突破 10万张,1993年达到最高,全年制种 20万张,之后开始下滑,到 2009年减少到 5万张以下。1969年以前实行场内自有桑园养蚕制种,1969年开始原蚕区养蚕,1981年原蚕区养蚕制种超过总量的 90%,2002年开始全部依靠原蚕区养蚕制种。建场 50多年来,微粒子病呈现以下发病趋势:

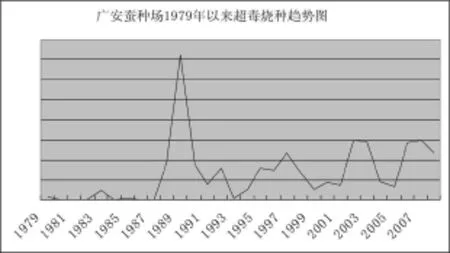

1.1 明显的时段性

从建场开始到 1987年的 32年中,微粒子病较少发生。1979年实行母蛾微粒子病由地区统一检验以来,到 1987年 9年中有 5年没有发生微粒子病超毒蚕种,其它年份超毒蚕种数量都很少;1988年爆发微粒子病,1989年微粒子病超毒烧种率最高,1990年开始下降,到 1993年恢复到较低水平;之后几起几落,分别于 1997年、2002年、2007年形成三个烧种高峰 (如图)。

1.2 防治难度增大

1989年爆发微粒子病后,引起各方重视,采取措施很快就得到控制,恢复到较好水平,当时大家对微粒子病防治还很有信心。但 1997年以后,两年好、两年坏,长期维持较高烧种比例,频繁出现烧种高峰,同样的防治措施效果明显下降,大家“谈微色变”,几乎失去了信心。

2 形成原因

2.1 蚕种生产条件越来越差

1969年以前,蚕种生产全部集中在场内养蚕制种,生产条件较好;1969年开始在原蚕区养蚕制种,但由于当时是生产队集体养蚕,有专用蚕房,养蚕人员通过挑选和培训,生产条件也还可以;1983年开始分户养蚕,特别是 1987年蚕茧价格大幅上涨后,农民栽桑养蚕热情大涨,原蚕区大量栽桑,有条件无条件、有技术无技术的农户都养蚕,蚕种生产条件明显不如从前;1992年以后蚕茧价格大起大落,栽桑养蚕效益不稳定,同时,农村劳动力就业门路增多,一些有知识、有能力的青壮年农民开始走出家门,外出务工经商,管桑养蚕人员素质下降;如今,在家养蚕的主要是 60岁以上的老弱病残,生产人员整体素质更是大幅下降。所以,建场 50多年来,我场蚕种生产不论从桑叶条件、养蚕设施条件以及人员素质来看,都呈下降趋势,这是微粒子病为害加重的重要原因。

2.2 生产经营越来越困难

1978年以前,蚕种场实行 “事业单位管理,定收定支,收支相抵,差额补贴”,不存在经济压力。1979年开始实行 “单独核算,定额补助”,虽然经济利益与生产经营挂钩,但由于生产规模不断扩大,经济压力也不明显。到了 1997年,蚕桑行业快速滑坡、蚕种需求减少,蚕种生产量大幅减少,而人员多、机构大,一下子难以缩减,给种场运行带来很大经济压力,为了维持运行,不得不压低生产成本。生产投入的减少,直接影响到微粒子病防控工作,造成微粒子病的上升和蔓延。

2.3 防微控微工作越来越差

建场之初在场内制种,桑树病虫害防治、蚕沙及养蚕废弃物处理都统一进行,蚕前、蚕中、蚕后及制种过程都实行严格的消毒防病制度,防微控微工作落实很好。原蚕队集体生产时,养蚕人员较少、蚕接触的范围有限,技术力量随生产增长而增加,消毒防病工作也基本能够落实。分户养蚕后,特别是 1987年养蚕农户急剧增加后,养蚕人员技术水平大幅下降,种场技术力量相对不足,加之养蚕条件千差万别,环境复杂,即使同样的消毒防病工作效果也大打折扣。1997年生产规模缩减后,原蚕区内既养种蚕、又养丝茧蚕,还有弃桑不管的;或者春季养种蚕、夏秋季养丝茧蚕,甚至同一蚕季、同一农家院内有养种蚕的、也有养丝茧蚕的;更恶劣的还出现同一农户养种蚕的同时又养丝茧蚕,种丝茧混养,严重影响防微控微效果。

2.4 病原污染越来越重

微粒子孢子与蚕属于宿主与寄主关系,养蚕就可能带来微粒子病原,特别是现行蚕种质量标准,一代杂交种允许带毒合格,同一区域内种、丝茧蚕混养,蚕沙、病死蚕处理不当,很容易给原蚕区带来病原物,造成病原扩散。还有野外昆虫感病,人、畜、禽活动,加快了病原扩散。随着养蚕时间的延长,环境中病原物污染越来越重。从九十年代开始,我场每年在消毒前普查样镜检中发现,不但在蚕室、蚕具、养蚕环境样中检出微粒子孢子,而且在场办公室、农户没养蚕的房屋、场内职工宿舍样中都检出了微粒子孢子。近年来,在一些野外昆虫体内也检出了微粒子孢子,种场及原蚕区环境微粒子病原污染十分严重。

3 应对措施

3.1 加强基础建设,改善生产条件

基础设施是落实微粒子病防控措施的重要条件,蚕种场应重视和加强蚕种生产条件改善工作,采取行政、经济手段,充分利用各种支农政策、扶农项目,加大生产投入,加强原蚕基地建设,根据蚕桑产业发展规划,蚕种供应需要,建立封闭式原蚕基地。在原蚕区内按蚕种生产技术要求建设优质桑园、小蚕共育室、养蚕专用蚕房、消毒池(灶)、蚕沙处理坑 (沼气池)等,配备便于彻底消毒的蚕具、蔟具,培训合格的养蚕人员。从桑叶条件、养蚕设施和技术力量等方面改善生产条件。

3.2 加强区域管理,净化生产环境

3.2.1 合理规划,适当集中桑园。加强桑树培护管理,建立蚕种生产用桑园。对部分长期不管、树势衰退、病虫害严重、杂树丛生、房前屋后、主要交通路旁等不便管理的桑树进行改种。同时搞好农业生产指导,严禁在原蚕区内种植容易滋生感染和传播微粒子病原昆虫的作物。

3.2.2 落实责任,提高桑树利用。搞好原蚕区内的桑叶利用,对个别农户无力养蚕、或者不愿养蚕,要通过土地调换或流转落实管桑养蚕农户,防止弃桑不管造成桑树病虫害发生而传播病原。

3.3.3 加强管理,防止病原污染。搞好桑树病虫害预测预报,对原蚕区桑树病虫害实行统一防治。根据桑叶情况搞好养蚕计划,如确需养丝茧蚕,必须搞好规划,划片安排,杜绝种丝茧混养,所用蚕种必须由种场提供无毒蚕种。加强原蚕区桑枝、蚕沙、养蚕废弃物等管理和处理,防止病原扩散。

3.3 加强生产指导,防止蚕病感染

3.3.1 加强蚕前消毒。蚕前消毒要扩大到原蚕区所有养蚕户;户内不能局限于蚕室蚕具,要扩大到凡是通过人、禽、畜活动能够传播病原的所有场所及环境,特别是蚕沙、蚕具接触过的地方;要注意蚕室屋顶、门窗缝隙等隐蔽处的消毒。

3.3.2 防止蚕期感染。小蚕共育、大蚕饲养中要做到桑叶全程消毒,防止病从口入;加强弱小蚕淘汰,及时处理病态蚕;精心饲养,提高蚕儿体质;坚持蚕期清洁卫生制度,洗手给桑、换鞋入室、及时消毒等,防止蚕期非养蚕人员、家禽、家畜进出蚕室,带入病原。

3.3.3 搞好预知检查。加强蚕种检验人员队伍建设,做好预知检查,做到各环节所抽样品量足、代表性强、检验准确,检验结果出来后及时淘汰,防止带毒蚕、茧、蛹、蛾混入而造成大量烧种。