上海市中医医院收入与支出分析

2010-11-29荆丽梅金春林丁汉升张崖冰上海市卫生发展研究中心上海00040

林 海 荆丽梅 金春林 丁汉升 付 晨 张崖冰 .上海市卫生发展研究中心 上海 00040

2.上海市卫生局 上海 200040

“中西医并重”一直是建国以后卫生工作方针之一。长期以来,中医药和西医药互相补充、协调发展,共同担负着维护和促进人民健康的任务,这是我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。中医药临床疗效确切、预防保健作用独特、治疗方式灵活、费用比较低廉,特别是随着健康观念变化和医学模式转变,中医药越来越显示出独特优势。扶持和促进中医药事业发展,对于深化医药卫生体制改革具有十分重要的意义。[1]

中医医院是传承中医药文化、为老百姓提供中医诊疗服务的重要载体。上海市出台了一些扶持中医药事业发展的政策和做法,如开展中医“三名”(名医、名科、名院)建设、“三进”(推广中医药适宜技术进社区、进农村、进家庭)建设,以及治未病工程等,并于近期成立了“上海市中医药发展办公室”。中医药界在进一步推进中医药继承与创新、拓展中医药服务功能等方面进行了探索。但是,当前上海市中医医院发展还面临不少问题,不能完全满足人民群众日益增长的健康需求。尤其是政府投入和定价与中医医院的经营状况密切相关,长期以来受到多方面关注,是亟待解决的政策问题。2008年底上海市规范和调整了中医服务的价格[2],向理顺中医服务的补偿机制迈出了重要的一步。但是应该认识到,与建立有利于弘扬中医技艺的科学合理的补偿机制还有一定距离。

《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》,为进一步扶持和促进中医药事业和中医医院的健康发展提供了良好的外部条件。本文在回顾 2002—2007年上海市中医医院的财务收支情况的基础上,分析中医医院的政府投入和定价等方面存在的问题,为相关部门提供政策建议。

本文的研究对象是上海市卫生局财务管理数据库中 2002—2007年登记名为“中医医院”或“中西医结合医院”的 20家医院(以下统称“中医医院”)。其中三级中医医院 4家(含 1家中西医结合医院),二级中医医院 16家(含 3家中西医结合医院)。在比较总量时,以同级全部综合医院和专科医院作为中医医院的研究参照。在比较业务收入的内部构成时,为保证可比性,我们剔除了专科医院,选取了 4家三级综合医院,18家二级综合医院作为同级中医医院的匹配参照,下文以“样本三级综合医院”、“样本二级综合医院”标明。

1 上海市中医医院总体收支情况

1.1 总体情况

2002—2007年上海市中医医院的总收入在卫生总费用分配总额中的比例稳定在 5%上下。中医医院总收入的年均增长速度为 14.27%,与上海卫生总费用分配总额 14.76%的年均增速基本持平(表 1)。

表1 2002—2007年上海市中医医院总收入占卫生总费用分配总额比例(亿元)

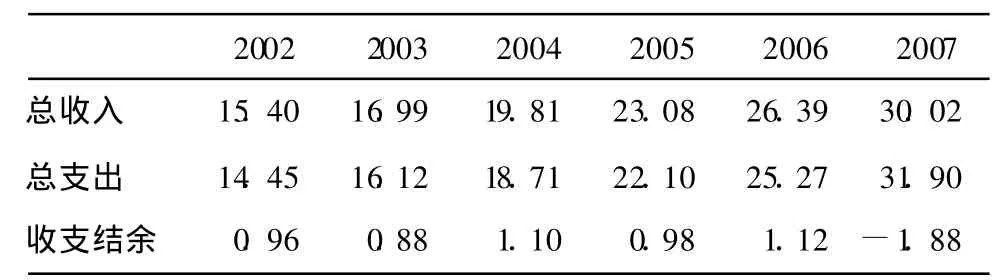

2002—2007年上海市公立中医医院的总收入和总支出分别从 15.40亿元和 14.45亿元增长到30.03亿元和 31.90亿元,年均增长率分别为14.27%和 17.15%,总支出的增长速度稍高于总收入 (表 2)。

表2 2002—2007年上海市中医医院总体收支(亿元)

在 2007年上海市中医医院的 1.88亿元赤字中,以三级中医医院为主,为 1.48亿元,占近 80%;2007年三级综合医院虽然总体上结余总量迅速减少,但也仍有 1.07亿元结余。二级中医医院 2007年赤字占其总收入的 3.16%,二级综合医院的赤字占其总收入的 0.32%,二级中医医院的赤字压力大于二级综合医院。2007年三级中医医院赤字占其总收入的8.50%,面临较大财务平衡压力。二级中医医院由于区财政在推行“药品零差率”政策中履行了“托底”责任,加大了政府投入,财务状况稍好于三级中医医院。

1.2 收入构成

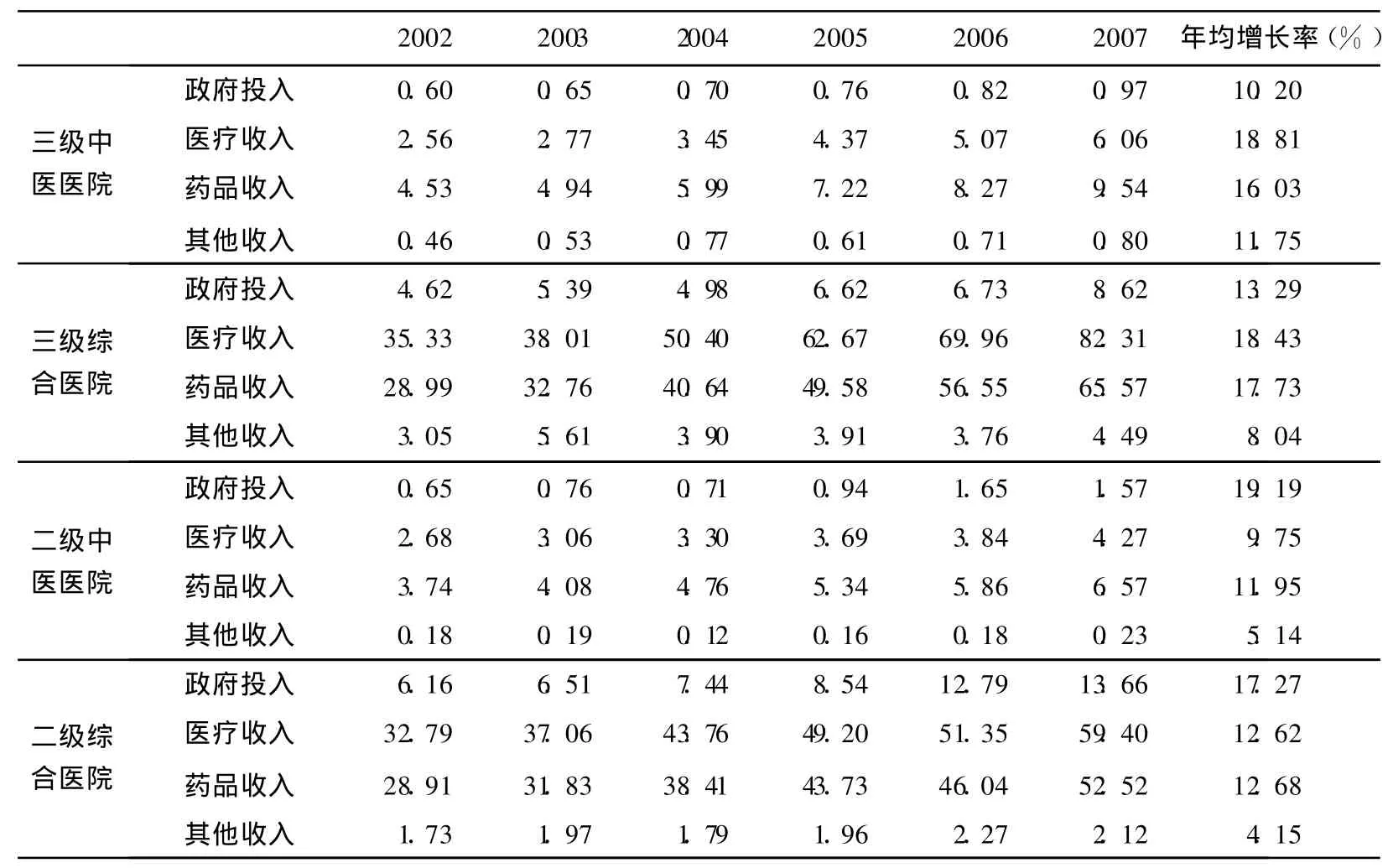

2002—2007年上海市三级、二级中医医院的收入构成与同级综合医院相比,呈以下特点:(1)三级医院的医疗收入增长速度较高,中医和综合医院分别为 18.81%和 18.43%,二级中医和综合医院的医疗收入增速较低,分别为 9.75%和 12.62%;(2)中医医院药品收入的增速与同级综合医院相比低 1%左右,受控制药品加成率政策的影响更明显;(3)政府投入在二级中医医院增长比较明显,年均增长19.19%,高于同级综合医院,三级中医医院政府投入增长的速度较慢,年均为 10.20%(表 3)。

2002—2007年二、三级中医和综合医院的业务收入构成较为稳定。上海市中医医院与同级综合医院的收入结构相比呈几个特点:(1)政府投入占总收入的比例中,二级医院高于三级医院,中医医院高于综合医院。二级医院略高于 10%、三级中医医院占7%左右,三级综合医院 5%左右。(2)中医医院更依赖于药品收入。二级和三级中医医院的药品收入都占 50%以上,三级中医医院达 55%,三级综合医院略高于 40%。同时中医医院医疗收入所占比重稍低,三级中医医院约为 35%,比三级综合医院低 15%,二级中医医院略低于 35%,约比二级综合医院低 10%。

表3 2002—2007年上海市中医和综合医院收入结构(亿元)

2002—2007年上海市二级和三级中医医院门诊收入占业务收入的 60%以上,其中门诊药品收入都在45%左右。2007年三级中医医院住院收入占业务收入的比重接近 40%,近 6年有上升趋势,增长近6%,二级中医医院住院收入占业务收入的构成略高于 30%。与中医医院相比,综合医院的业务收入中住院收入所占比例相对更高,都在 50%左右,2007年样本三级综合医院的住院收入占业务收入的比例为55.17%,其中住院医疗收入占 35.75%。

二级中医医院的门诊和住院收入的年均增长率分别为 11.32%和 13.29%,三级中医医院的门诊和住院收入的年均增长率分别为 14.13%和 18.92%。三级中医医院住院收入的快速增长是由于住院医疗和住院药品收入均增长较快,年均增长率分别为18.21%和 19.78%。三级综合医院的住院业务收入增长更为迅速,在四家样本三级综合医院中,住院医疗和住院药品收入的年均增长率分别为 20.42%和22.43%,高于同级中医医院。

三级中医医院的药品收入构成中中成药和中草药收入总计在 55%以上,近年略呈下降趋势。年均增长率从高到底依次是中草药、西药和中成药,分别为 19.03%、17.87%和 10.39%。三级中医医院越来越重视中草药的使用,尤其是在门诊,中草药的使用呈一定增长趋势,年均增长 19.42%。二级中医医院的中药在药品收入构成比重低于三级中医医院,在45%左右,略呈下降趋势,比三级中医医院低 10%左右。与同级综合医院相比,中医医院的中药使用率都高出 30%~40%。

1.3 支出构成

2002—2007年上海市中医医院的总支出从14.45亿元增长到 31.90亿元,年均增长率为17.15%,稍高于总收入的增长速度,稍高于全市公立医院总支出年均增长 16.08%的水平。

上海市中医医院的支出结构中,医疗和药品支出占医院支出的大部分,其中医疗支出 60%用于医疗相关的人员支出(包括对个人和家庭的补助),逾30%为“公用支出”。药品支出 90%为“公用支出”,不到 10%为人员支出。

1.4 收支结余

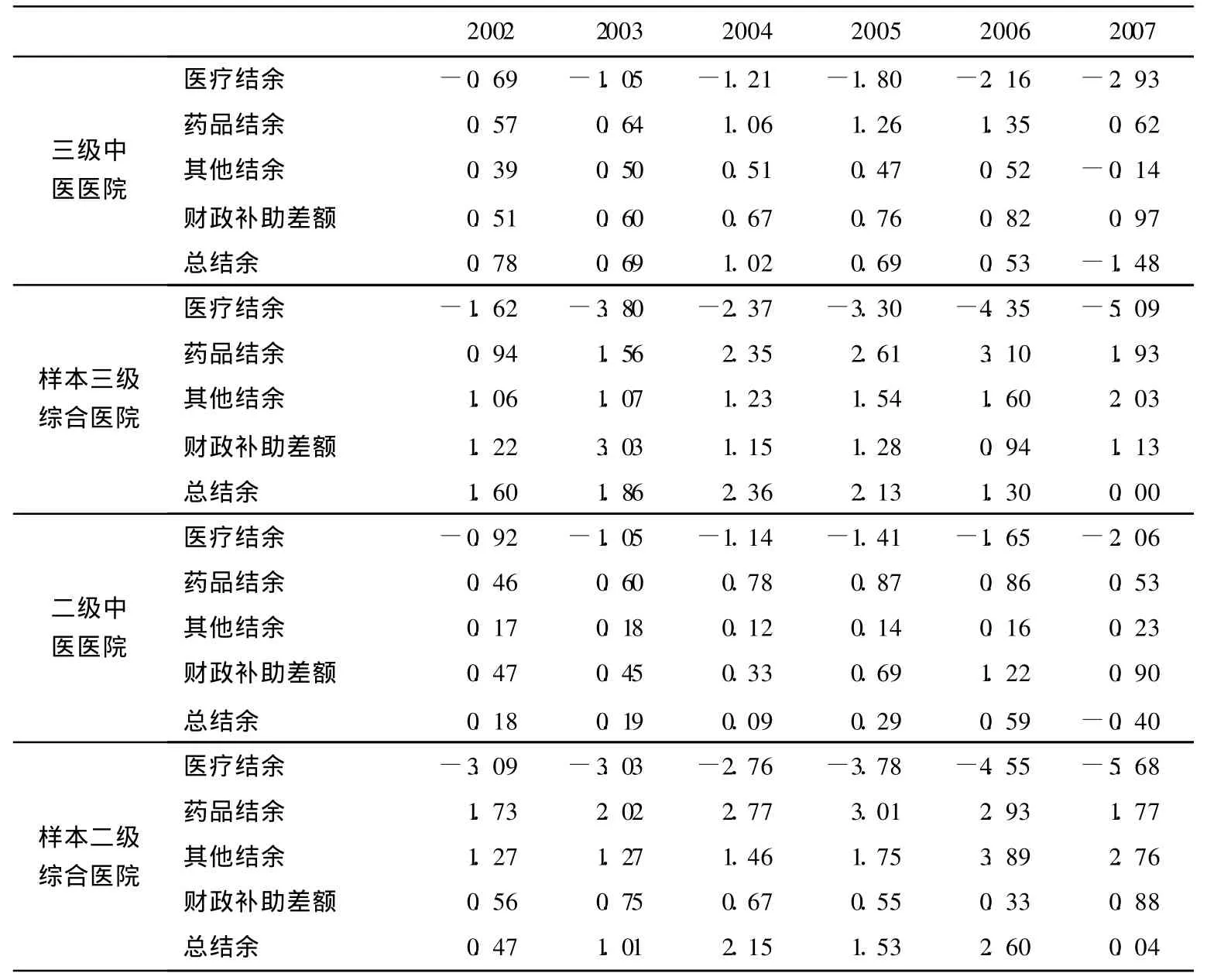

上海市三、二级中医和综合医院 2002—2007年的医疗项目均处于亏损,且亏损额逐渐放大(表 4)。

药品收支差额呈现一定的结余,表现为“以药补医”。医疗项目由于服务成本的不断上升,而项目收费却长期没有得到调整,医疗项目的收支亏损逐年放大。2002—2007年,三级中医医院医疗项目的亏损总额的年均增长率为 33.46%,二级中医医院为17.45%。与此同时,控制药品差价的政策使得 2005年和 2006年之后,药品结余在呈现一定的增长趋势后迅速出现拐点,三级中医医院的拐点尤其明显。同时,总收支快速出现亏损。

表4 2002—2007年上海市中医和综合医院收支结余(亿元)

与同级综合医院相比,中医医院更依赖于药品结余来弥补医疗的政策性亏损,因此控制药品加成率的政策导致了 2007年中医医院迅速出现亏损,二级中医医院由于有区级财政的支持,亏损的程度稍小。若 2007年各级财政对二级中医医院的支持力度与 2006年持平,亏损即不会出现。

2 影响收支平衡的因素分析

2.1 政府投入

近年中医医院政府投入的比例都稍高于同级综合医院,二级医院高于三级医院。三级综合医院的政府投入为 5%左右,三级中医医院的政府投入在7%左右,年均增长为 11.89%,但近年呈上升趋势,二级中医医院 2006年最高为 14%,2007年为 12%,二级综合医院在 10%左右。政府投入对维持中医医院盈亏平衡的贡献呈增加态势,但不能抵消 2007年的药品差价减少造成的政策性亏损。

2.2 人员支出

近年随着物价的上涨、社会福利水平的提高,公立医院的人员支出随之上涨(表 5)。按 2002—2007年上海市二、三级中医医院的人员支出年均增长 16%的趋势预测,未来上海市中医医院的人员支出每年还会增加1.5亿 ~2亿元,人员支出的刚性增长态势将持续为医院维持经济平衡运行带来压力。若继续控制药品差价率,则人员支出的增加只能通过调整医疗服务项目价格、增加政府投入和增设药事费等三个途径来维系。现在医院采取的拖欠供货企业账款的做法只能暂时缓解维持财务平衡压力。医院人员支出占总支出的比例都在 30%左右。但越是经营状况好的医院,人员支出占总支出比例越低。三级医院人员支出占总支出比例低于二级医院近 6%。

2.3 药品差价率

近年公立医院的运营状况开始明显受到控制药品加成率的政策的影响,尤其中医医院相比于综合医院更依赖于药品的收入,三级中医医院收入的55%、二级中医医院收入的 52%来源于药品,二级、三级综合医院的药品收入都只占约 40%。三、二级医院的药品差价率在 2004—2006年处于高位后受到了政策的抑制,在 2007年出现了明显的降低。与2006年相比,2007年三级和二级中医医院分别下降了 14.14%和 10.81%,均高于同级综合医院的下降幅度(12.84%和 9.21%)(表 6)。

表5 2002—2007年上海市中医和综合医院人员支出情况(亿元)

表6 2002—2007年上海市中医和综合医院药品差价和差价率(亿元)

受相关政策的影响,2007年全市各类公立医院的药品差价绝对值与上一年相比迅速降低。三级中医医院的药品差价总量降低了 0.48亿元,二级中医医院降低了 0.26亿元。而同期三级中医医院的人员支出增加了 1.03亿元,二级中医医院增加了 0.52亿元。人员支出的增长和药品差价率的降低共同造成了 2007年三级中医医院的亏损,人员支出的增量与减少的药品差价二者之和为 1.51亿元,与当年三级中医医院出现的亏损额 1.48亿元相当。因为政府财政的支持作用,二级中医医院 2007年的亏损(0.40亿元)小于药品差价的政策性亏损与人员支出的增加之和(0.78亿元)。

各类药品的差价率受政策控制较为明显,波动也较大。尽管中草药的利润(差价率)并不高,但是上海三级中医医院仍保持了相当数量的中草药的使用,在药品使用的构成中占 30%以上,这与其他省市的报道有所区别。[3]但二级中医医院的中草药使用有降低趋势。综合医院的中成药差价率较高,高于三级中医医院,可能是由于中草药的用量少,以及品种与中医医院存在差异性。经了解,由于药品差价率受到控制,有些优质高价的品种在上海的使用出现减少。

3 讨论

3.1 中医医院更易受到控制药品差率政策的影响

2007年上海市公立医院出现 1.8亿元亏损,其中中医医院亏损 1.88亿元,表明当年公立医院的总体亏损主要是中医医院的亏损。原因主要是两个方面:一是人员支出每年约增长 16%,2007年比 2006年增长了 1.55亿元,;二是药品差价的下降,2007年二、三级中医医院的收入由于差价的原因共计减少了 0.74亿元。由于中医医院一半以上的收入来自于药品,对控制药品差率的政策尤其敏感。

3.2 中医医疗服务的定价更不科学

医疗服务价格的定价低于实际价值是我国公立医院中的普遍状况,研究发现上海市公立医院的医疗收支都处于亏损,因此需要通过药品差价或者政府补助来弥补。但传统中医服务项目定价比较困难,低于价值的情形更为严重。“望闻问切”、针灸、推拿、正骨法、中草药辨证施治等能够体现中医技术劳务的服务项目一方面缺少成本核算作为定价的依据,因此维持低定价[4];另一方面用西医的药品、检查等诊疗手段替代传统中医服务项目会带来明显的经济收益。中医医生和医院在提供服务时会有选择西医诊疗服务项目的动机。因此,近年媒体多有报道一些特色诊疗技术、方法濒临失传,如正骨法。[5]另外,西医的技术操作能因操作部位不同而有不同的收费标准。但中医以针灸为例,却不能因为部位、针法不同而有不同的收费标准。针对不同部位和不同针法的针灸需要的技术和风险是不一样的。这对中医来说,既不公平也不科学。“技价合一”才有助于鼓励我国中医的传统技艺的发扬光大,否则在反映技术水平的服务项目定价低于价值的条件下,就会产生对中医医师使用传统技艺的制度性惩罚。这是不符合中医本身的发展规律的。

3.3 中医医院的政府投入政策有待完善

2002—2007年,二级中医医院的政府投入年均增长 19.19%,在收入构成中上升了 3.5%。三级中医医院的政府投入的年均增长率为 10.20%,在收入构成中下降了近 2%,从 7.34%下降到 5.60%。三级中医医院承担了更多的教学、科研等公共职能,政府投入的作用出现下降的趋势是值得注意的,不利于其公益性的体现。

3.4 二级中医医院医护人员的收入增长缓慢

人员支出是保证医护人员队伍稳定的条件之一,近年上海市的社会保障政策导致了人员支出有一定比例的刚性支出,另外工资、奖金等收入也应根据 CPI的上涨保持一定的增速。2002—2007年上海三、二级中医医院的人员支出呈现一定上升的趋势,三级中医医院的人员支出年均增长率为 20.98%,二级中医医院为 11.46%。卫生总费用这一时间段的年均增长速度为 14.78%。同级样本综合医院分别为 18.61%和 13.32%。二级中医医院医护人员的收入保障是一个值得注意的问题。

4 政策建议

4.1 加快推进中医医院成本核算制度以及运行监测制度建设

中医服务项目的成本核算是确定项目价格的重要依据,传统中医技艺包含了知识和经验,通过成本核算或估算有利于为调价提供证据。[6]上海市 2008年中医服务项目的调价采取了“综合考虑中医服务成本、社会承受力等各方面的因素”的原则,实际主要是采用协商、谈判机制,虽然提高了部分服务的价格,但由于缺少成本核算的支撑,没有改变医疗服务项目的定价总体仍旧低于成本的状况。卫生行政部门对公立医疗机构进行经济运行监测有助于及时发现问题,为决策提供依据。这也是加强对公立医院的监管,保证公益性的重要措施。卫生部财务报表的“医疗收入”中没有“针灸、推拿”等中医技术的使用统计,这造成了管理和研究部门监测评估的难度。[7]卫生行政部门可以通过监测“中药使用率”来保证中草药的使用,但是缺乏监控中医医院使用中医技术服务的手段。建议在今后的财务报表、统计报表中添加这一类监测指标。

4.2 完善中医医院的补偿机制

近年卫生政策的重点是控制公立医院的药品差率,而且据国家医改框架的设计[8],公立医院将“逐步改革或取消药品加成政策”,中医医院的药品差价还有可能进一步压缩。因此必须通过调整医疗服务定价和加大政府投入来完善中医医院的补偿机制。按国家医改框架要求和中医药发展指导意见,医疗服务定价必须充分体现服务成本和技术劳务价值,政府投入要逐步增加,重点用于支持开展中医药特色服务、公立中医医院基础设施建设、重点学科和重点专科建设以及中医药人才培养,要有利于公立中医医院发挥中医药特色优势。在具体的中医医疗服务价格调整中,应优先提高体现中医特征的诊疗项目的价格,如“望闻问切”。由于中医医院更依赖于药品结余弥补政策性亏损,因此控制药品加成率应注意阶段性,在医疗服务价格普遍背离真实价值的前提下,很难一步到位。可考虑适度地增设药事服务费、调整医疗服务价格和增加政府投入三种方法逐步减弱中医医院对药品差价的依赖性。

4.3 在保证药品质量的基础上鼓励中医药的使用

在未来基本药物制度的建设中充分考虑中医药的特点,应监测中成药和中草药的差价率和中药的质量。未纳入基本药品目录的、有助于提高体质、预防疾病的中药品种可引入市场机制,倡导高质高价,而不是一味地控制药品差价,否则不利于上海市居民使用高质量有强身健体功效的中药品种。

[1]王贯中.中医中药的现状与展望[J].中华综合临床医学杂志,2007,9(5):62-63.

[2]上海市物价局,上海市卫生局,上海市医疗保险办公室.关于规范和调整本市中医服务价格的通知[Z].2008.

[3]罗才贵.中医院需要“创新风暴”[J].中国卫生,2007(1):75.

[4]杨振华.以中医药特色和中西医结合促进医院发展[J].中华现代中医学杂志,2006,2(8):768.

[5]胡梦.我省中医正骨面临失传窘境[EB/OL].(2007-10-04)[2009-10-25].http://news.sina.com.cn/c/2007-10-04/065912674311s.shtml.

[6]胡凌娟.中医院要学会从优质管理中要效益[J].中医药管理杂志,2007,15(5):319-320.

[7]临沂市中医医院加强审计工作[J].山东卫生,2006(3):31.

[8]中共中央、国务院关于医药卫生体制改革的指导意见[N].健康报,2009-04-06.