从救助到福利

——中国残疾儿童福利发展的路径分析①

2010-11-27姚建平

姚建平 梁 智

(华北电力大学人文与社会科学学院,北京 102206)

从救助到福利

——中国残疾儿童福利发展的路径分析①

姚建平 梁 智

(华北电力大学人文与社会科学学院,北京 102206)

当前理我国关于残疾儿童福利的研究和实践仍局限于儿童福利机构的残疾儿童。残疾儿童福利的对象主要是儿童福利机构中的残疾儿童,福利服务方式主要是通过机构救助实现对家庭功能的替代。传统的特殊儿童福利的框架不突破,就无法从根本上解决残疾儿童问题。我国残疾儿童福利制度发展路径应以家庭为中心,针对不同的家庭类型分别采用替代性儿童福利、补充性福利和支持性福利来增强家庭对残疾儿童的养育功能。

路径;残疾儿童;家庭功能

一、中国残疾儿童福利现状及原因分析

1987年第一次全国残疾人抽样调查 (简称“一抽”)结果显示,我国 0—18岁的残疾儿童数量为 1074万,0—14岁的残疾儿童 817.5万,6—14岁义务教育学龄阶段的残疾儿童约 625万。2007年 5月国家统计局、第二次全国残疾人抽样调查领导小组公布的第二次全国残疾人抽样调查(简称“二抽”)主要数据显示:我国0—14岁的残疾人口为 387万人,与一抽时相比下降了 211.2%。①国家统计局、第二次全国残疾人抽样调查领导小组:《第二次全国残疾人抽样调查主要数据公报》,人民网:http://society.people.com.cn/GB/5791214.html,2009年 11月 6日。残疾儿童数量 (特别是智力残疾数量)显著减少,说明我国在预防儿童残疾方面的工作取得了显著成效,但在残疾儿童生存与保护方面却仍然十分令人担忧。总体而言,目前我国残疾儿童福利仍然局限于儿童福利机构中的残疾儿童 (传统福利称之为特殊儿童),对于生活在原生家庭中的残疾儿童在福利政策上仍然是一个盲点。以康复为例,由于目前残疾儿童康复工作未全面纳入国家社会保障的相关制度之中,因此绝大多数残疾儿童只能依靠家庭或临时性社会救助接受康复服务。尽管政府这些年为残疾儿童的康复做了大量工作,但是这与需求相比仍然只是杯水车薪。例如,近年来北京市公共财政对残疾儿童少年康复的补助政策是通过每年市政府为民办实事项目开展的,如轮椅、助听器发放,聋儿语言训练,脑瘫儿童入住康复机构训练等。但这些措施只是针对部分残疾儿童少年,还不能做到康复的全覆盖。尤其在农村,残疾儿童少年的康复资金和设备严重不足。由于残疾青少年的治疗和康复费用往往占家庭收入的比例较大,这对于普通家庭无疑是沉重的经济负担。另外,残疾儿童受到生理障碍和自身生活能力的限制,家长需要付出大量的时间和精力陪护和配合,甚至有些家长不得不辞掉工作,客观上造成家庭收入的减少,因残致困、因残致贫的现象较为普遍。很多家长最终因经济和精力等方面的原因选择放弃孩子的治疗和康复。再看残疾儿童的教育情况。2007年为止,全国为盲、聋、智残少年儿童兴办的特殊教育学校已发展到 1667所,义务教育普通学校附设特教班有 2803个,在校的盲、聋、智残学生达到 58万人。但是截止到 2007年底,全国未入学适龄残疾儿童少年总数仍然有 22.7万人,其中视力残疾 3万人,听力残疾 3.2万人,言语残疾 2.3万人,智力残疾 5万人,肢体残疾 5万人,精神残疾 1.4万人,多重残疾 2.8万人。①残疾人联合会:《2007年中国残疾人事业发展统计公报》,http://www.cdpf.org.cn/sytj/content/2008-05/12/content_25056403_2.htm,2009年 11月 6日。义务教育阶段残疾儿童入学不足最根本的原因就是政府投入不足,无法根本上保证让每一个儿童接受义务教育的机会。

更为严重的是,我国弃婴数量在改革开放以来迅速增长已是不争的事实。民政部在 20世纪 80年代末对全国儿童福利院收养的孤儿与弃儿的数量统计结果为 5000—6000人,到本世纪初则已经达到了 50590名,人数几乎翻了 10倍。2004年国务院办公厅《中国的社会保障状况和政策》白皮书中数据显示,全国 192个专门儿童福利机构和近 600个综合福利机构中的儿童部共收养 5.4万名孤残儿童。②中华人民共和国国务院新闻办公室 :《中国的社会保障状况和政策》白皮书,新华网:http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-09/07/content_1952048.htm,2009年 11月 6日。弃婴的大量增加的原因很复杂,但是因为生理缺陷导致婴儿被弃是最重要的原因之一。此外,我国残疾儿童的生存环境依然比较严峻。例如,一些不法分子利用社会对残疾人 (特别是残疾儿童)的同情心来进行欺骗甚至犯罪。他们操控残疾儿童卖艺、乞讨,甚至将正常儿童致残牟利,对他们的身心造成了严重的影响。

以上种种残疾儿童的社会保护问题都与我国当前理论界和实务部门遵循的特殊儿童福利框架密切相关。在我国,“特殊儿童”是具体指无所依靠、无家可归、无生活来源的儿童、孤儿、弃婴、残疾而 (包括肢体残疾和智力残疾等),贫困儿童,有行为偏差和受情绪困扰的儿童。③成海军:《中国特殊儿童社会福利》,中国社会出版社,2003年版,第 1页。就残疾儿童而言,特殊儿童福利服务的对象主要是儿童福利机构的残疾儿童。

对于生活在部分功能家庭(包括贫困家庭、单亲家庭、监护人本身残疾的家庭等)和正常家庭的相关残疾儿童福利服务供给严重不足。特殊儿童福利模式实际上是一种救助模式,即对那些无法获得家庭保护的特殊儿童通过机构救助的方式来实现对家庭的替代。尽管儿童福利机构救助对于那些生活在机构中的残疾儿童非常重要,但问题是如果儿童福利不突破传统的特殊儿童福利的框架,实际上无法从根本上解决残疾儿童问题。例如在传统思路中,人们对残疾弃婴问题往往诉诸于惩罚,认为父母没有尽到法律规定的责任。但是当父母考虑到残疾儿童将会给家庭带来巨大生活压力的时候,要阻止弃婴行为是非常困难的。此外,如果残疾儿童福利不突破传统特殊儿童福利框架,养育残疾儿童的家庭如果得不到支持和帮助,也就无法真正改善所有残疾儿童的生存状况。低收入家庭的残疾儿童无法获得充分的治疗和康复,使他们无法正常、健康的成长。同时也难以从根本上阻止残疾儿童被操纵、控制成为某些人营利的工具。因此,中国残疾儿童福利制度不仅要考虑那些丧失家庭功能的残疾儿童,还要认真研究如何面向那些部分功能家庭和正常家庭的残疾儿童,尽量让残疾儿童能在原生家庭中得到关心和帮助才是解决问题的根本途径。尽管与发达国家相比,我国残疾儿童福利还存在着显著差距,但是从中国当前社会保障制度改革所处的历史阶段来看,应该是到了该考虑这个问题的时候了。

二、中国残疾儿童福利制度的发展路径

儿童福利制度的完善首先来自法律体系的完善。目前国际上已有 132个国家和地区制定了有关残疾人的法律。联合国大会通过了一系列保障残疾人权益的文件、决议,较重要的有《禁止一切无视残疾人的社会条件的决议》、《弱智人—权利宣言》、《残疾人—权利宣言》、《关于残疾人恢复职业技能的建议书》、《残疾预防及残疾人康复的决议》、《开发残疾人资源的国际行动纲领》。《联合国儿童权利公约》规定了儿童生存权、受保护权、发展权和参与权,保障包括残疾儿童在内的四项基本权益。2006年 12月 13日,第 61届联合国大会 13日以协商一致的方式通过了具有里程碑意义的《残疾人权利公约》。联合国《残疾人权利公约》中第二十四条指出关于残疾儿童在教育方面的权益保护——为了实现这一权利,缔约国应当确保:残疾人不因残疾而被排拒于普通教育系统之外,残疾儿童不因残疾而被排拒于免费和义务初等教育或中等教育之外;第三十条中指出关于参与文化生活、娱乐、休闲和体育活动方面——为了使残疾人能够在与其他人平等的基础上参加娱乐、休闲和体育活动,缔约国应当采取适当措施,以便:确保残疾儿童享有与其他儿童一样的平等机会参加游戏、娱乐和休闲以及体育活动,包括在学校系统参加这类活动。国际上对于残疾人包括残疾儿童的法律政策也在不断完善和改进,努力使弱者中的弱者受到更好的保护,保障其权利和权益。中国于 2008年第十一届全国人大常委会第三次会议批准了《残疾人权利公约》。这表明,中国在残疾儿童保护方面应受到联合国《残疾人权利公约》的约束。

我国自 1998年开始,将残疾人康复工作纳入国家发展规划,残疾儿童的康复、教育以及社会保障,也连续纳入《中国残疾人事业五年工作纲要》和以后“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”计划纲要同步推进,取得了长足发展,并相继颁布实施了《义务教育法》、《残疾人保障法》、《未成年人保护法》、《母婴保健法》、《中国儿童发展纲要 (2001-2010年)》、《收养法》、《残疾人教育条例》等法律法规,对残疾儿童的早期诊断、护理、康复和教育工作,改善他们的生活状况发挥了重要作用。其中,我国《教育法》、《义务教育法》、《残疾人保障法》、《残疾人教育条例》等法律法规中,对残疾儿童教育的职责、特点、发展方针、办学渠道、教育方式等做出了全面、系统的规定。根据有关法律法规,中国政府将残疾儿童教育纳入义务教育。

此外,中国政府实行预防为主的方针,采取一系列措施预防儿童的先天致残。中国大力开展强化计划免疫,有计划、大规模地给儿童少年补碘,并进一步治理地方病,控制环境污染,对地甲病、克汀病、大骨节病流行地区,采取补碘、改土净水等措施。同时,各级政府和医疗保健机构严格执行《婚姻法》、《母婴保健法》及预防先天残疾的有关法规,控制有害遗传,加强婚育、孕产系统管理,搞好婚前检查、婚前教育、产前检查、遗传咨询、围产期保健、母婴保健、早期教育等服务工作。

在这些法律和法规中,有很多体现了国家对家庭 (特别是贫困家庭)帮助。例如预防残疾儿童先天致残方面,国家介入的力度非常大。但总体看来,这些法律和法规缺乏面向残疾儿童家庭的具体措施,特别是对生活原生家庭中的残疾儿童所提供的福利服务非常少,这种状况对于残疾儿童的生存和发展都十分不利。从世界范围来看,通过政府的残疾儿童福利项目来实现对家庭功能的替代显然不是理想选择,机构照顾对家庭的替代是迫不得已而为之。目前我国很多儿童福利机构都在为残疾儿童探索“家庭寄养”、“类似家庭”等新型养育方式就是去机构化的例证。有鉴于此,我国残疾儿童福利制度发展目标应以家庭为中心,针对不同的家庭类型分别采用替代性儿童福利、补充性福利和支持性福利来增强家庭对残疾儿童的养育功能。总的方向是推动我国残疾儿童福利从所谓“残补型取向 (residual)”或“最低限度取向 (min imal orientation)”向以“发展取向 (developmental)”或“制度取向 (institutional)”转变。①周震欧:《儿童福利》,台湾巨流图书公司,1994年版,第 9页。

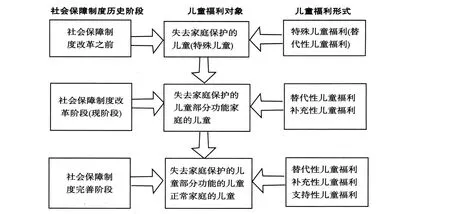

残疾儿童福利模式的发展具体表述如下:对于已经无法回到原生家庭的残疾儿童,只能选择替代性儿童福利,但同时要尽力为他们建立“类似家庭”的养育方式。对于生活在部分功能家庭 (包括贫困家庭、单亲家庭、监护人本身残疾的家庭等等)中的残疾儿童,应当通过补充性儿童福利来补足其家庭功能。对于生活在正常家庭中的残疾儿童,应通过支持性儿童福利来改善其家庭功能。实际上,这一思路也恰好反映了我国社会保障制度不同历史阶段的儿童福利制度发展路径,见下图:

图 1 中国儿童福利制度发展路径图

三、中国残疾儿童福利制度建设的几个重要问题

我国传统残疾儿童的替代性模式与新的社会发展形势显得很不适应,已经不能充分照顾到社会中所有类型残疾儿童的需求,也不适应我国社会保障制度发展的进程。因此,这就有必要对残疾儿童福利模式进行改革和重新定位,努力推进我国的残疾儿童福利模式逐步从“替代性”为主向“补充性”和“支持性”模式转变,即由“救助式”逐渐转向“福利式”,从现阶段来看,以下几个方面的问题需要特别重视:

首先,传统残疾儿童民政福利应该有所拓展。我国传统残疾儿童福利服务的范围主要限于儿童福利机构中的残疾儿童,这是不够的。在服务对象上,可以由机构内的孤残儿童转向社区内所有儿童。在服务方式上,除了传统的院内照顾外,可以进一步拓展收养、家庭寄养、“类家庭”等多种形式。在福利机构的功能定位上,不仅仅是传统的“养”、“教”、“治”,而要注重儿童情感和社会交往能力等方面的培养,以便他们更好的融入社会。另外,需要大力扶持和建设社区康复服务体系。社区康复就近就地、经济适用,指导、帮助残疾儿童和患者家庭在基层社区进行康复训练,特别适合我国残疾儿童数量大、分布广、经济条件有限的状况,也符合国际发展趋势。

其次,加强残疾儿童福利方面的立法,探索残疾儿童津贴制度。我国儿童福利方面的立法带有明显的计划体制特征和补救性特点。各种政策和条例在规范残疾儿童福利方面发挥着重要作用,这与我国残疾福利事业走向法制化和社会化不相适应。我国目前有大量生活在贫困家庭中的残疾儿童,国家对这些残疾儿童的支持远远不够。原始家庭是残疾儿童成长的最佳场所,因此政府有必要介入残疾儿童的家庭抚养,在适当的时候推出残疾儿童家庭津贴制度。

最后,残疾儿童福利的专业化取向。从 20世纪 90年代开始,我国一些高校陆续启动了社会工作专业人才的培养,为残疾儿童福利专业化提供了理论依据和广泛的人才来源。残疾儿童福利的专业化问题,既是理论问题,也是制度问题。目前在我国从事残疾儿童福利研究的专业队伍尚未完全形成,需要整合包括民政部门、卫生部门等在内的政府职能部门,包括妇联、共青团等在内的社会群众团体、社会科学研究机构以及社会上与儿童工作有关的一切力量,逐渐构建起一支中国残疾儿童社会福利的理论研究队伍。在制度建设方面,我国残疾儿童福利的专业化需要从三方面入手:一是加强对现有工作人员的培训。已在工作岗位的工作者,要适应社会发展的要求,不断地提高专业素质,加强职业技能。以残疾儿童的护理为例,目前发达国家的残疾人护理正在从生活护理转向残疾人的自理能力的培养,这对于护理人员专业技能提出了更高的要求。二是要提供制度的保障,推行社会工作者的资格认证制度。以残疾儿童的康复为例,目前在儿童福利机构里的“康复医师”和“康复治疗师”大多是由其他临床专业的医务人员来担任的,甚至还有一部分是由护士转岗成为治疗师的,大多都没有经过统一培训认证就上岗。因此这类人员需要进行进一步系统化继续教育培训,通过一定的法律或制度,使他们能够持证上岗,为残疾儿童提供更为专业的治疗和保护。第三,通过解决福利服务工作者的职称问题,使他们与其他专业职称的工作人员一样,在使用、晋升、待遇等方面受到政府、社会的关注,从而实现专业化。例如,我国康复医学科和康复从业人员准入制度不规范,民政系统没有独立的职称评定专业委员会,国家在康复医学职称评定方面还存在许多政策问题,一些中专和高校培养的康复医师和治疗师在进入康复领域工作时感到发展空间受限,在一定程度上也限制了这一领域工作人员的发展。

C913

A

1003—4145[2010]01—0049—04

2009-11-04

姚建平,华北电力大学人文与社会科学学院副教授。

梁 智,华北电力大学人文与社会科学学院硕士研究生。

本文为姚建平主持的曾宪梓助残研究基金“加拿大残疾人保障及对中国的启示(2009cdiB07)”的阶段性成果之一。

(责任编辑:陆影)