农业企业的缘起与效率:基于乡村社会资本属性特征

2010-11-21刘秀琴

刘秀琴, 马 笛, 罗 军

(1.华南农业大学 经济管理学院,广东 广州 510642;2.中央财经大学 金融学院,北京 100081)

资本是企业创业的基础,风险抵御能力是企业发展成长的前提。相对于其他产业,原生型农业企业经营不仅面临市场风险,还要抵御自然风险;不仅受制于物质资本和人力资本的匮乏,还要承受原生型农业企业新创期正式制度规制的欠缺。相对于工业企业,农业企业的生产效率和运作效率低下[1],似乎是不争之实。企业组织理论以及管理实践经验证明,高效率的企业应当具备基本的科层组织特征;与理论和实践相悖,尚不具备典型科层特征,天然劣势下的农业企业,如何克服人力资本和物质资本的先天不足,抵御农产品固有的生产经营风险,获得存续和发展,是值得研究的问题。

一、乡村社会资本的资源属性与结构特征

社会资本之所以为资本,主要是因为与物质资本和人力资本一样,是可以在未来增加收益的当前工具和资产。除此之外,社会资本还具有诸如信任、规范和网络等社会组织的特征,这些特征不仅能够协调规制个体行为,有效提高组织效率,而且可以提高物质资本和人力资本的投资收益[2],同时,减少贫困发生的概率,对于穷人群体来说,相比于人力资本,社会资本在增进家庭福利方面作用更为显著,具有更高的回报[3]。

中国乡村社会基本是个以耕养为生的农业社会,面对农业生产固有的高风险属性和资本的严重缺乏,家庭血缘经济意义凸显:生产和消费以家庭进行分工,稀缺资源由血缘关系共有和继承,个体形成了对血缘关系的依赖和效忠。农业生产经营高风险和资本欠缺双重约束下,仅仅依靠家庭常常难以维持生产和日常生计,家庭范围的互助向外延伸到宗族和邻里乡亲,日积月累逐渐形成了互惠互利、互相帮助的生活方式,体现于其中的信任、互惠、网络、宽容、同情、团结构成了乡村社会资本[4]。“伦理本位”和“差序格局”的社会态势下,亲属乡民之间形成乡村社会资本不仅具备资本的经济功能,而且相对于其他社会聚集组织,其社会资本质量较高,具有高水平信任、强制度规范社会资源属性,以及作为载体的密切关系网络等社会结构特性,见图1。

图1 乡村社会资本属性特征

(一)乡村社会资本的经济功能:邻里乡亲利益来源

现有理论构建社会资本的解释范式时,明确指出社会资本是自然资本、物质资本和人力资本的必要补充,各种形式的资本之间可以相互促进和转化。资本的经济性回报是以投入为前提,而社会资本的投入既包括物质资本投入,同时也包括时间、精力及情感等方面的投入。社会资本是生产性的,在适宜条件下,乡村社会资本非工具性交往可以转化为工具性交往,进而体现社会资本的资源属性,是否拥有社会资本,决定了人们是否可能实现某些既定的目标[5]。

乡村社会资本不仅承继于先期村民农户社会交往的历史沉淀和长期积累,而且依靠不断重复实施的风俗习惯和村民间的频繁交往得以增强,因此其作为资本获利性和增值性等经济功能在乡村背景下尤为突出。乡村社会资本与一般资本的作用途径一样,可以作为一种非物质的生产要素直接投入到生产经营活动之中,影响了农业生产的规模、组织方式、交易范围和交易形式。高信任度的社会或文化下,辅以强力非正式制度的规范,监督和控制成本的显著降低,自动发展出强大而向心力高的大规模组织[6]。更为明显的直接作用是村民农户间的重复合作与高度的互惠性承诺,可以产生交易成本经济性收益[7]。而乡村社会资本的间接作用则是通过信任、关系、规制、网络等形式影响村民农户的激励、预期和行为,降低了人力资本的机会主义行为,提高了物质资本的承担和规避风险能力,现有资本通过整合得以增值,从而获取经济性回报(见图2)[8]。

图2 社会资本作用路径

(二)乡村信任:乡村社会资本的内核

信任是在承担风险的情形下对动机的积极预期,纯粹的信任是一种无防备依赖。以家庭为基本生存单元的农村生存模式使得个体对家庭具有强烈的依赖,由此产生基于亲缘和乡缘的高水平“感情型信任”,决定了乡村社会资本的信任具有规模上呈现较小社会半径,稳定性较好,层次上呈现“差序格局”——依血缘亲疏、地缘远近,信任水平不同。长期交互的结果,形成了“血缘和距离越近,关系越好,交往越频繁,信任度越高”这种增强性循环机制,乡村高水平信任基础上的浓厚的社会资本得以积累。

再者,由于土地无法移动,以土地为生的村民流动性和活动范围相对固定,村落里的乡民农户从小生活到老,历代相识。相对封闭的空间和相对独立且熟悉的人际圈子,构成了封闭的熟人社会——各自间生活习性和行为规律都非常熟悉,信息不仅相对完全,而且几近对称。世代相传的信任传递效应和“连坐机制”,使得非常熟悉的村民之间小心翼翼的保护着自己的信誉。否则,封闭的熟人社会中,失信成本很高,一旦失信,生活较为贫困的村民极有可能失去赖以生存的社会人际网络和物质来源基础。

乡村的高水平信任对于维持农村经济的稳定和发展仍起着重要的作用[9]。乡村信任可以提升信任双方合作的意愿,减少管理和监督成本。乡村高水平信任下的良好的合作和交易低成本使得村民乡亲可以有效抵御风险,在我国的很多农村,乡村信任可以实现“资本”的抵押功能,在可承受的范围内,单凭乡村信任就发生无抵押借贷的现象比比皆是,免除了资质及能力的识别,提高了交易的效率。而在其他社会关系下,即使非常了解的邻居也鲜有形成财产的无抵押借贷关系。

血缘交织,空间封闭,村民农户获得了其他开放型社会形态无法达到的高水平信任,历史沉积下所凝聚的乡村社会资本的积累程度及其作用强度,其他类型社会群体关系难以媲美。

(三)乡村规范:乡村社会资本发挥效用的制度保障

能够在社会化的过程中习得的规范,可以是正式的规章制度,也可以表现为约定俗成的行为标准。乡村社会资本的规范性具体表现为乡村世代延续的风俗习惯、乡规民约,是道德、宗教、礼仪、文化和宗法制度的集合体。乡村社会资本的规范性本质上是“入乡随俗”的互惠规范,具有显著的“对称性”特征,群体内的个人遵守规范所尽的义务与从规范中获得的收益对等。一旦村民的个人特征与环境背景的习惯同步一致,经过“身份识别”,被界定为“圈内”的成员,进而卷入互惠规范机制。规范的互惠不仅包括“一手交钱、一手交货”的“即时交易”,也包括“现在己予人、将来人予己”或“短期利他”和“长期利己”的“期货交易”。

社会资本具有的规范性资源属性特征,能够促进结构内绝大多数群体行为协调一致。与城市或者工业企业内社会组织群体有较大差异,正式的制度规范在乡村社会常常被弱化甚至忽略,不能很好地起到应有的行为主导作用。而乡村社会共有的公正秩序、共同遵守的评判准则体系、广为接受的传统和习俗,以及约定俗成的行为模式在乡村社会起到规范作用则非常明显。村民乡亲经过漫长积累和传承,仪式的定期举行和风俗的不断延续,不断强化了规范,加之中国传统文化所倡导的“礼”、“信”等儒家礼教的影响,广泛接受的乡村规范作为内生性的一种自发制度,具有低成本甚至是自动运行实施的特性,成为乡村社会资本发挥作用的制度保障。

(四)乡村网络:乡村社会资本的有效载体

企业的大多数经济行为都镶嵌在人际与社会网络之中,各种交易通过社会互动产生[10]。不依附于独立个体的社会资本,存在于人际关系结构之中[11],而其价值则通过社会关系网络实现。获益的社会资本的行为主体可以不通过权益性占有,而是通过社会网络、通过社会关系取得所需的利益或价值[12-13]。不同于物质资本排他性枯竭属性,具备网络特征的社会资本的诱人之处,在于其具有反复使用不会枯竭的特点,如果处理得当还会产生“加和效应”——资本累加规则下的倍增作用。

以血缘、宗族关系为纽带形成的保护和约束的乡村社会网络是一种社会资源和潜在的社会资本,依附于血缘关系的社会网络范围如果扩大,将导致网络净收益上升。相对封闭乡村空间下,村民农户交互行为频率较高,形成的人际网络紧密度高、稳定度好、同质性强,社会资本存量大[14],由此形成了强关系型网络的社会资本。特有的网络关系形式和关系强度下,可以缩短社会网络有效路径,网内成员相互之间可以在较短的时间内获得经济收益[15],而无需要付出更多的额外成本。

总之,乡村信任、乡村规范和乡村社会网络,三者互为前提,互相强化。乡村信任是乡村社会资本的核心,村民农户之间的高水平深度信任决定着乡村网络的密度和强度以及稳定性,也决定着乡村规范的效果,从而影响着乡村社会资本的质量高低。乡村信任依赖乡村网络启动、深化、增强,从而实现各种功能;社会规范则通过乡村网络认可、习得、实现,成为社会资本发挥作用的制度保障。而乡村网络的稳定性也依赖于乡村规范的强度,高水平信任、强效规范性和强联系下的密集网络关系体系,使得乡村社会资本成为真正意义上的高质量资本。

二、乡村社会资本:农业企业缘起与效率的社会学解释

企业的创立往往与创业者拥有雄厚的社会资本显著相关[16]。原生型农业企业更容易在乡村背景的社会关系网络中发现创业机会,将与创业者具有密切联系的先赋型社会资本[17]转化为企业创立必备的资本准备,将潜在的乡村社会资本转化为具有工具性价值的企业组织资本。乡村社会资本成为农业企业除物质资本和人力资本以外不可或缺的支撑生存的资本,有效缓解了创业初期机会捕捉和资源缺乏之间的矛盾[18]。乡村社会资本的各种特性对农业企业存续和成长具有显著影响。

(一)农业企业缘起:资本、制度门槛双跨越

对于一般创业企业而言,受限于其自身拥有的有限资源、对经营环境较低的嵌入程度,以及尚待提高的合规性认知(即被外部利益相关者所接受的程度)[19],在经营中不可避免地面临着新创负债(liability of newness),招致较高的风险与失败率[20]。创业企业需要利用外部融资、联盟集群等方式来抵消“新创负债”这一初始资本门槛的不利影响[21]。但是,并非所有创业企业都能够获取足以维持其渡过新创期的外源性资本支持,高风险的农业企业尤其如此。尽管原生型农业企业对于环境的嵌入程度高于其他类型,合规性较好,但是,资本的极度短缺成为稳步度过新创期的重要障碍。信任具有的经济功能已经为业界广泛认可,高水平的乡村信任使得原生型农业企业跨越了创业时初始资本门槛,成为企业存续和发展的可以依赖的宝贵资源。高水平乡村信任下,乡村背景的农业企业可以凭借血缘、宗缘、乡缘等信任关系,把村民农户无功利性目的原初关系异化为工具性关系[22],社会关系转化成为对“非权益性”资本的调动、控制、利用能力,有效实现了信任作为社会资本核心要素的经济功能,农业企业跨越了成立初期面临的资本限制的门槛。此外,“厚信任”下农业企业新创期各种交易契约,无论从制定、实施,还是监督、考核,均因交易关系中有着“可被信任”声誉的买方(卖方)较低的交易成本,使得企业表现出较好的业绩[23],有效抵减了新创负债对农业企业的威胁。由此,丰富的乡村社会资本尽管不具备传统意义上独立所有权,但由于其兼备资本的功能,成为典型原生型农业企业滋生的肥沃土壤,使得农业企业能够有能力克服新创负债,获得可以攫取、利用的重要存续资源。

高效率组织都具备组织全体成员必须遵守的规章制度,组织制度是组织对共同劳动进行有效管理的重要手段,良好健全的组织制度是组织健康运行的根本保证。祖祖辈辈习惯于日出而作、日落而栖的村民农户,对于组织的强制性服从意识较低,因此,大多数原生型农业企业在诞生初期严重缺乏约束组织成员行为的规章制度,由此势必导致企业组织效率低下。封闭网络空间与强规范交互作用下,村民农户人际往来频度较高,声誉机制下实现了对乡村社会的有效规范,克服了村民农户集体行动困境,缓解了集体行动的效率损失困境。如果说原生型农业企业依靠乡村信任克服了面临资本限制,强规范则拓宽了发育过程中农业企业组织的制度欠缺的狭隘被动的生存空间。乡村高密度社会网络中的强规范,使得原生型农业企业又迈过了制度门槛。同时,熟人社会背景下企业组织内成员,信息几乎完全对称,对生活习性熟悉和对行为规律的有效预期,免除了新创期组织成员间的熟悉过程,也减少了组织内成员间、成员与制度间的磨合过程,稀释了组织冲突和组织制度的制定和执行成本。

总之,无论是源于亲缘的高水平信任,还是声誉效应和强关系网络下的强规范,乡村社会资本极大地缓解了原生型农业企业的新创期资本要求,和新创期企业的组织制度缺陷,降低了农业企业组织的启动成本。乡村社会资本对新创期企业产生的作用,是一般的工业企业和公众公司无法比拟,也非本乡本土背景组织望其项背。

(二)农业企业效率来源:社会资本构成要素替代科层要素

效率是组织存续的必备前提,以高效率著称的典型科层制是一种以规则为管理主体,权力依职能和职位进行分解的组织体系和管理方式。作为一种管理制度,科层制成为现代社会的组织强制性管理的有效工具,在严密性、合理性、稳定性和适用性等方面都具有无可比拟的组织效率优势[24]。韦伯创立科层制理论以来的近一个世纪中,工业组织、政府机构、工会、宗教机构等大型的组织都经历了科层化的历程,精准、整齐划一的行为、协调一致的一体化组织特性,使得科层制组织成为当今各行各业最为普遍的组织形式[25],其发展几乎具有不可逆转的趋势。

几千年沉淀形成的浓厚家庭文化和熟人社会的村民乡亲,在熟悉的环境中得到随心所欲的不逾规矩的自由[26],由此形成了与现代工业几乎格格不入的生活和行为方式。农业企业组织成员较少具备科层制下的权威服从意识、规制划一的个体行为和工具性理性,导致正式制度规制下组织效率缺失。然而,企业追求利润的行为是在经济结构(诸如技术和规模)和社会结构(诸如制度规则和网络关系)的共同促进或约束下进行的,独特乡村特性社会资本不仅成为农业企业初创的资本,也深刻影响着以乡村社会为背景的农业企业的运营方式。

首先,迫于存续和发展的需要,为弥补农业企业组织低效率和制度的缺陷,农业企业创始人凭借乡村信任和多次博弈下良好社会声誉积累,取得了尊重和威信。这种依托于亲缘的威信有效的替代了科层制下职权,同样起到了组织权威下命令的功能,从而提升了村民乡亲服从效果,有效的实现了资源调动和配置功能。

再者,乡村社会资本的强规范特征,弥补抑或替代了科层制下组织的正式制度,使得农业企业组织同样达到了组织成员步调一致的效果。与此同时,高水平信任成为科层组织下的严密的控制机制的最好的替代品,信任虽然不是科层制意义上的控制机制,但是可以起到对控制的替代,事实上,只有当信任不存在时控制才会起作用[27]。(见表1)。

表1 科层制组织与农业企业组织特征比较

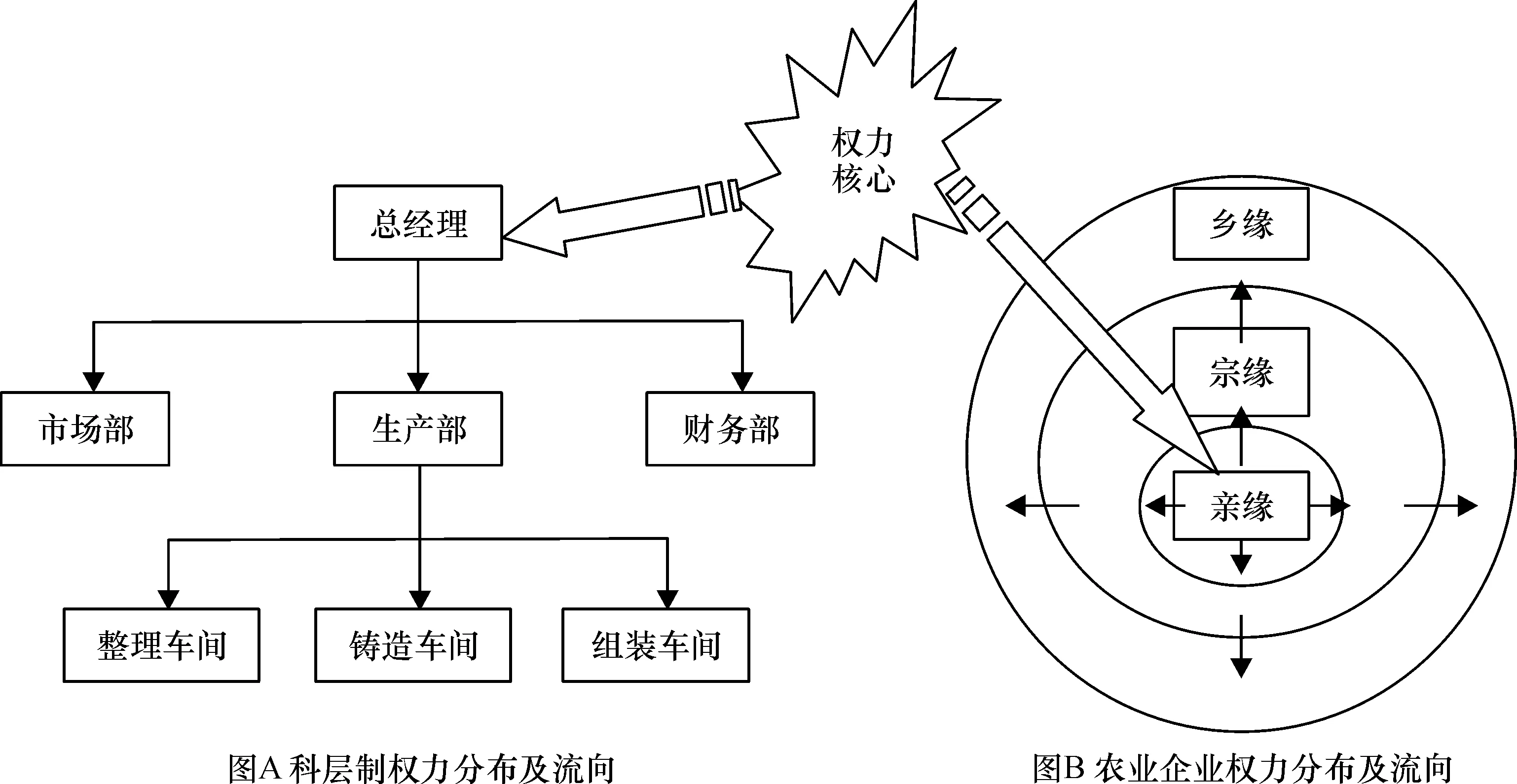

其三,农业企业不仅通过“信任性让渡”[注]信任意味着可以抑或自愿把资源置于另外一个人的处置之下,或者把对资源的控制权转移给他人。引自:谢思全,陆冰然,个体社会资本与社会偏好——对于信任、非市场交易和网络权威的一个微观分析,山西财经大学学报,2009,(9):1-7.成功替代了科层组织“管理从属关系”下的权威服从体系,而且其内部治理和运营所遵循的差序格局下的伦理本位规则,也有效替代了科层制下权力分布和不同管理层次下权力的链接。组织通过亲疏远近代替科层制中上下级的权力分配和权力传导体系——血缘越近,职权越大。同时,不同于科层制权力自上到下、下级服从上级的纵向权力分布体系,原生型农业企业则以传统血缘为权力核心,依照亲缘逻辑层层向外延伸的、形成了圈状的组织服从关系(见图3)。所形成的权威体系代替了科层制下的“指挥与控制”系统,以亲缘为核心和节点的组织链接方式,补充、加强、甚至替代了农业企业模糊、柔弱的组织科层权力链接体系,成为有效协调农业企业内外部多方行为达到一致性的重要方式。此外,乡村社会资本网络体系也成为科层制下组织层次对信息传导功能的有效替代载体。显而易见,农业企业组织信息沟通网络因嵌入在乡村社会网络中,其信息传递沟通费用较低,而传递速度显著增加。

图3 科层制组织与农业企业组织权力流向差异对比

应该关注的还有,与科层制“集中力量进行约束、对利益进行操纵、强制控制”带来的高组织运行成本相比,基于乡村关系以及因关系而形成的信任与合作惯性,不仅有效降低了内部关系交易和制度执行费用[28],而且减少了科层服从下由于“强制”造成组织成员的自我挫败感,以及可能引发的“背叛”行为。

原生型农业企业凭借对乡村社会资本的充分利用和各种构成要素对科层要素进行对应替代,获取较低的组织运营成本,有效改善了农业文化背景下组织先天的效率低下的缺陷,由此构建了一种血缘关系和市场规则相交织的新的农村社会关系和企业组织结构体制。农业企业摆脱了组织成员在集体经济下惰性和组织科层弱化下组织低效率的惯性,在新型的组织化社会关系中寻找到一种有效率的均衡。

三、结论与研究展望

本研究从乡村社会资本的属性特征入手,分析了原生型农业企业,如何克服资本的先天不足,获得存续和发展。分析得出的启示性结论如下:

(1)中国乡村背景下的社会资本具有显著属性特征。鉴于农业生产受自然环境的影响大,生产过程不可控制因素较多,致使农业生产具有不稳定性,经营农业也具有较大的风险性。长期资本制约下,村民农户为抵御恶劣的生存环境,日积月累所形成的社会关系资源成为生存必备的资本。在“伦理本位”和“差序格局”的基本社会态势下,乡村社会资本对于人力资本和物质资本的补充和替代作用,要明显大于城市等其他社会群体。相对封闭的空间,多次博弈的声誉,使得乡村社会资本成为具有高水平信任、强制度规范,以及密切关系网络等高品质、高存量社会资本。

(2)高质量的乡村社会资本成为原生型农业企业诞生的肥沃土壤。初创企业生存瓶颈在于机会识别的困难和启动资本的限制。镶嵌在农村社会的原生型农业企业凭借亲缘、宗缘和乡缘支撑下的高信任、强大的规范和密集的互惠性参与网络,有效地降低了组织合作监督控制成本,化解了集体生产的困境,抑制了机会主义行为,企业得以存续。

(3)信任、规制、网络等乡村社会资本构成要素对科层制要素的替代,使得农业企业获得发展必备的组织效率。由于农业面临的复杂性和较大的不确定性,农业企业生产可分性差、组织化生产的监督成本畸高[29],组织效率低下。然而,农业企业充分利用乡村丰富的社会性资源,以高度信任代替科层制高成本组织控制;依靠自发的非正式制度的强力规制,代替非意愿下正式制度的服从;以“信任性让渡”替代科层组织下的权威服从;通过血缘、宗缘、乡缘的亲疏远近、差序格局代替科层制下的上下级层级链。由此摆脱了组织成员在集体经济下惰性和组织科层弱化低效率的惯性,实现了新型的效率均衡。

当然,随着企业的不断发展,组织规模的扩张,组织管理进一步规范化是不可避免的趋势。规范化管理下,社会资本是否始终保持对农业企业发展的积极促进作用;随着组织范围扩张,组织中非血缘关系的“圈外”成员增加,原有的高质量的乡村社会资本社会属性特征是否会发生相应改变,社会资本的作为资本属性逐步是否会被稀释;乃至如何平衡正式制度与非正式制度的冲突,尤其是进一步的实证分析,是后续研究值得关注的问题。

参考文献:

[1] 黄 琳,边一民.农资连锁企业信息化进程中的问题及对策[J].华中农业大学学报(社会科学版),2009,(4):18-22.

[2] PUTNAM R R.LEONARDI R.Nanetti,Making Democracy Working:Civic Tradi tion and Modern Italy[M].Princeton: Princeton University Press,1993:6.

[3] GROOTAERT,CHRISTIAAN,GI-TAIK OH,ANAND S.Social Capital,Household Welfare and Poverty in Burkina Faso[J].Journal of African Economies, 2002,11(3):4-38.

[4] 吴光芸,杨 龙.社会资本视角下的乡村治理[J].重庆社会科学,2006,(7):93-97.

[5] 詹姆斯·科尔曼.社会理论的基础(上)[M].北京:社会科学文献出版社,1990:126.

[6] 张维迎,柯荣住.信任及其解释:来自中国的跨省调查分析[J].经济研究,2002,(10):59-71.

[7] 姜 翰,金占明,焦 捷,等.不稳定环境下的创业企业社会资本与企业“原罪”[J].管理世界,2009,(6):102-114.

[8] 陆 铭,李 爽.社会资本、非正式制度与经济发展[J].管理世界,2008,(9):161-166.

[9] 刘豪兴.农村社会学[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[10]MARK G.Economic Actionand Social Structure:The Problem of Embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985,(31):481-510.

[11]詹姆斯·科尔曼.社会理论的基础(上)[M].北京:社会科学文献出版社,1990:354.

[12]唐 翌.社会网络特性对社会资本价值实现的影响[J].经济科学,2003,(3):115-122.

[13]林 南.社会资本——关于社会结构与行动的理论[M].张 磊,译.上海人民出版社,2005:24.

[14]成良斌.文化传统、社会资本与技术创新[J].中国软科学,2006,(11):120-125.

[15]杨亚丽.农村经济组织层面下社会资本的作用与建构途径[J].求索,2007,(3):20-22.

[16]杨 俊,张玉利.社会资本、创业机会与创业初期绩效理论模型的构建与相关研究命题的提出[J].外国经济与管理,2008,(10):17-25.

[17]刘兴国,沈志渔,周小虎.社会资本对我国民营企业创业行为的影响[J].经济管理,2009,(6):41-46.

[18]TRULS E.The Promise of Entrepreneurship as a Field of research:A few comments and some suggested extensions[J].Academy of management review,2001,(1):12-13.

[19]DELIOS A,HENISZ J W.Political Hazards,Experience and Sequential Entry Strategies:The International Expansion of Japanese Firms,1980-1998[J].Strategic Management Journal,2003,24(11):1153-1164.

[20]LI H Y,ZHANG Y.The Role of Managers’Political Networking and Functional Experience in New Venture Performance:Evidence from China’s Transition Economy[J].Strategic Management Journal,2007,(28):791-804.

[21]MIZRUCHI M S.Similarity of Political Behavior Among Large American Corporations[J]. American Journal of Sociology,1989,(95):401-424.

[22]刘晓辉,张 璟.经济体制变迁中的关系、关系异化与关系演进[J].江苏社会科学,2006,(3):44-51.

[23] WILLIAMSON O E.Comparative economic organization:The analysis of discrete structural alternatives[J].Administrative Science Quarterly,1991,(2):269-296.

[24]马克斯·韦伯.经济与社会[M].北京:商务印书馆,1998:279-280.

[25]卢荣春.韦伯理性科层制的组织特征及其对我国行政组织发展的借鉴意义[J].中山大学学报论丛,2005,(6):192-197.

[26]蔡新会,蔡会明.农民工乡村社会资本的特点及其进城社会资本的缺失补救[J].农村经济,2008,(6):107-109.

[27]ROUSSEAN D M,SITHIN S B,BURT R S,et al.Not different after all:a cross- discipline view of trust[J].Academy of Management Review,1998,23(3):393-404.

[28]黄祖辉,徐旭初.基于能力和关系的合作治理——对浙江省农民专业合作社治理结构的解释[J].浙江社会科学,2006,(1):60- 66.

[29]罗必良,刘成香,吴小立.资产专用性、专业化生产与农户的市场风险[J].农业经济问题,2008,(8):10-16.