生活情境中流动儿童的认同建构逻辑

2010-11-21史秋霞王毅杰

史秋霞, 王毅杰

(河海大学 公共管理学院,江苏 南京 210098)

一、引言

上世纪90年代以来,随着流动人口迁移模式向“家庭化”的转变,流动儿童的数量也在逐年增加。“五普”数据显示,0~14岁的流动儿童为1410万,占流动人口总数的13.78%;2005年1%人口抽样调查为1834.5万,占流动人口12.45%[1]。同时,居住时间上,流动人口在流入地长期居住化趋势明显增强。可见,流动儿童已逐渐成为流动人口的重要组成部分。

正因如此,流动儿童已成为学术界的重要研究对象。然而,该群体相关研究大都集中于教育权的平等获得、民工学校合法性等客观生活处境,而鲜有涉及其主观认知研究。我们认为客观生活处境可通过政策引导逐步解决,更需要关注的是他们与城市社会间的关系状况。年长的流动农民出于“生活预期”、“生命周期”等因素而将返回农村[2],所扮演的更多是城市过客。那么,对于这些数量庞大、无太多乡土记忆又长期居于城市的流动儿童来说,他们与城市社会又具有怎样的关系?他们自己又是如何看待自己所处的地位?可能存在哪些行为取向?

本研究认为,因为社会认同与社会行为间存在紧密联系,不同社会认同状态下,可能会有不同的行为取向,所以探究流动儿童的社会认同将是解答以上疑问的关键。然而,从现有相关研究来看,研究者对社会认同的理解、界定与分析都存在差异。有些研究将自我纳入到城市适应的总体架构内分析,并将其界定为一种自尊心[3],但也只停留在现象描述,未进行深度探讨。同时,已有研究倾向将流动儿童视为被动接受者,而忽略其主体建构性,漠视认同的形成过程。近期研究已开始关注以上不足,作者曾利用实地调查资料勾勒出不同参照群体下流动儿童身份意识的可能架构,发现其身份意识是在内外因素交互作用下形成,其中内因包括刻板印象的内化与强化及提高自尊的动机驱使[4]。熊易寒对流动儿童随父母进城、随志愿者还乡两事件进行分析,发现早期生活经历对认同的重要性,且身份认同不单由社会结构决定,也由事件驱动,因此充满建构性与不稳定性[5]。

因此,有必要对社会认同进行清晰界定与操作化,并结合实证资料系统分析,达到对流动儿童的社会认同的全面理解。受泰弗尔社会认同理论的启发,我们将流动儿童的社会认同定视为基于城乡居民分类认识上的自我认定与情感归属;分析发现,流动儿童具有多元化、多维性的社会认同。具体来讲,流动儿童已意识到城乡居民间的差别,而仍以分类意识为基础的自我认定则呈多元化特征,除明确的自我认定外,还有处于模糊或者没考虑过的状态。与以往流动农民相比,自我认定趋于模糊化。此外,自我认定与情感归属存在复杂关系,并与农村人自尊具有一定正面联系。

研究者已经发现流动儿童多元化的社会认同图景,但这仅是种存在状态,而未涉及其具体形成过程。考虑到流动儿童并非被动的接受者,其主体建构性必然也参与到认同形成过程中。因此,有必要进一步思考多元化的社会认同图景如何得以形成?哪些因素致使流动儿童形成我群与他群的分类意识,这种意识又是如何被强化并与自我认定相联系的?流动儿童在此过程中又发挥何种作用?

本研究所用资料主要来自2006年以来课题组成员在南京市指定招收流动儿童的公办中小学以及民办中小学进行的定期实地调查所得资料。在近3年不间断的接触当中,我们与流动儿童、任课老师以及家长形成了良好的互动关系,获得了丰富的质性材料。此外,课题组2007年末在4所民工小学、10所接受流动儿童的公办小学、5所公办中学进行的问卷调查[注]在小学四至六年级、初中一到三年级每个年级中任选一班级(选择标准为是否具有调查时间),班中所有流动儿童均为调查对象。问卷当场回收,回收有效问卷2086份,有效回收率94.56%。,也成为本研究主要的定量资料。

二、综合性视角下流动儿童的认同建构

符号互动论中,米德(George H.Mead)认为自我观念是在社会互动中形成,并以嵌入在社会结构中的各个角色类型为依据。埃里克森(Erik H Erikson)则将认同看成是一个逐渐形成的结构,其发展变化贯穿于人的一生,是对生命周期中不同阶段发生变化的内驱力和社会压力的反应,任何安全的认同意识的缺乏都会引起焦虑。可见,埃里克森把认同看作是“自我认同”,把它当作是他所强调的自我的最重要的适应性特征[6]。泰弗尔探究了群体地位对社会认同可能产生的影响,“对于统治群体成员来说,他们所要做的只是保持或者扩大他们的相对的优越地位,而不利群体的成员或少数群体所要考虑的是在群体间关系中获得一些变化,以使他们的社会认同能够得到提高”[7]。

韩起澜(Emily Honig)认为有关族群的相关理论完全可以应用到对其他群体关系的研究当中,并成功地运用族群理论对上海“苏北人”群体的建构与变迁进行了全面剖析,成为汲取族群理论精华研究移民与主体社会的群体关系的先行者,使中国历史与社会研究中历来在很大程度上被无视的族群、社会关系和历史过程映入眼帘[8]。

安德森(Benedict Anderson)赋予了“民族”一个饱有创意的涵义:“它是一个想象的政治共同体,并且,它是被想象为本质上是有限的,同时也享有主权的共同体”[9]。同时,他比较了不同时期形成的民族主义,并提出“多因素汇聚”(conjunctural)的解释框架来分析民族这种心理建构的实现过程。此外,他强调民族意识的产生与延续离不开历史记忆的培养,“日常的历史记忆培养了人的是非观,它在合理解释事件的同时,也界定了我们和这些事件之间的关系:我们是历史的产物”[10]。可见,在安德森看来,所谓民族认同是在多因素作用下形成的,且这种意识的延续离不开日常生活记忆的建构。

弗雷德里克·巴特(Fredrik Barth)基于现象学的视角,从族群结构差异以及由此产生的族群边界来解释族群现象。他认为族群认同产生于社会互动并进一步作用于社会互动,“族群认同产生于具有不同内在文化价值取向的人群之间的社会互动,其作用在于组织和结构他们之间的互动”[11]245。巴特还认为族群间的差别主要是结构差别而非文化差别,族群边界主要依靠类别结构来保持与构建,“族群认同是人们对于某种特定社会经验的适应策略,如果族群的结构性对立消失,那么最明显的文化差异也会随之消失,族群和族群成员的同化也就会出现”[12]。可见,社会互动以及结构性差别是形成族群边界的重要因素。

族群研究中的工具论(instrumentalist approach)所关注的是那些导致族群认同变化的政治、经济原因,认为族群认同产生于对有限资源的竞争中,所谓的种族身份不过是为了追求利益的一种工具,“族籍并不是什么原生的、不可或缺的身份,在追逐、优化利益的过程中,跟随着互动场景的变换,事实上不时被职业、阶级、乡籍、性别等身份替换,从而也具有情景商榷性”[11]350。

上述理论都从不同侧面就认同形成与变化的影响因素进行了系统阐释。特定的社会结构,群体间的关系,以及由此在资源分配、生存与发展机会中所形成的格局,都将促成社会认同的形成。同时,行动者并非被动的参与者,出于各方面的缘由也积极地参与整个建构过程。同时,认同建构过程并非一蹴而就,自其诞生之日起就处于不断的变动之中,随着外界社会环境与内在心理动机的变化,认同也将产生相应的发展与变迁。

因此,基于综合性的理论视角,我们认为,流动儿童多元化的社会认同也是在特定的生活情境中逐步形成的。其中,特定的社会结构、与他群体不同性质的互动、日常生活记忆等因素在此过程中均发挥着不同程度的作用。同时,作为行动者的流动儿童并非任由上述因素的摆布,而是积极的创造者,这种创造的突出表现便是认同的建构与变迁。

三、结构性身份的激发

巴特认为,族群边界主要靠类别(范畴)结构来保持或者构建,稳定的族群边界是社会的或者是政治的边界;因此,族群之间的差别主要是结构上的差别,而族群认同来源于族群成员的出身和背景[12]。可见,我群与他群间的差别更多体现的是结构差异性。而在城市生活中,由城乡二元结构所划分出的城乡身份,则成为流动儿童与城市居民的主要差别。基于这种结构性身份所进行的教育资源分配,则成为流动儿童分辨我群他群、形成自我概念的最初来源。

对于在城市就读的流动儿童来说,所接触的外界环境比较有限,家庭与学校成为其主要活动场所。若不探究“阶层再生产”等深层次特质,学校这个以个人综合素质为衡量标准的领域理应是学生公平的竞技场。然而,在学校的日常生活中,流动儿童的结构性身份,却时常激发着其对城乡身份的思考。

访谈1:

访:那你一般在什么情况下才会去想自己的身份,就是自己是哪里人呢?

H:一般是交学费的时候吧,需要交很多钱的时候。

访:那就是平常因为大家都对你的态度很好,没有感觉到自己有什么不一样的,而到交学费的时候才会感觉到自己的不同,是吗?(SZ中学调查日志,2008年10月23日)

H:是的。

访谈2:

我记忆中不好的事情就是来到城市读书学习,本地生只需交很少的学费,而外地生却要交赞助费、借读费等多项费用,这对外地孩子是很不公平的,我认为国家应该使当地修改规定,因为人与人是平等的(SHSY调查,2008年9月)。

访谈3:

中考临近,面临升学,如果在这考试,在这里寄读,以后高考时非本省的不允许在这里高考,这给我带来非常大的麻烦,如果回家别的学校不一定能够跟上教材,对我来讲吃了大亏。对以后的学习很不利。这时就觉得如果是城里人多好啊,可事实改变不了一切(SHSY调查,2008年9月)。

从以上访谈可见,虽然城市社会能够为流动儿童提供更丰富的教育资源,但是在日常生活中,围绕结构性身份所产生的一些状况却激发了流动儿童对群体间差异的思考。首先,流动儿童在城市就读,特别是进入公办学校,一般情况下需要缴纳高额的借读费用,对于流动农民家庭来说,无疑是一笔不小的开销,费用已成为择校的重要因素。从流动儿童“本地生只需交很少的学费,而外地生却要交赞助费、借读费等多项费用”的表达中可见,他们已经明确意识到这种高额学费源于身份差异,并对这种区别对待感到不满,认为很不公平。其次,高考限制激发了流动儿童对身份的进一步思考,如“高考时非本省的不允许在这里高考”,致使当前在城市就读的流动儿童,也必须回到原籍高考,而教材、学习进度等方面的城乡差别又为其升学带来诸多困难,需要新一轮的适应。因此,结构性身份与日常学习生活无差别化间的巨大落差,激发流动儿童意识到自身身份的“与众不同”,在羡慕城里人的同时,更感到对自己的不公。

四、学校互动中的强化与内化

在群体之间所进行的社会比较,将会加剧群际边界的形成。学校场域隐藏着一种不为人知的分类课程,隐藏着“自我”言说“他者”的过程[13]363。流动儿童在学校、老师、学生眼中是不同的社会类别,而这种最初来源于刻板印象。也正是这种对流动儿童的认识,影响着他们的行为逻辑,进而在互动中传递给流动儿童,使其在学校互动中进一步感知身份上的差异。

(一)老师的“另眼相待”

在学校互动中,老师占据重要地位,其教导方式会潜移默化地影响流动儿童的分类意识,强化其对学校空间内我群与他群的认识。

表1 老师教导对流动儿童分类意识的影响

在有效样本中,45.3%表示老师会将自己与城里孩子相比。同时,对均值进行比较发现,当老师表示城里孩子具有优势的时候,流动儿童的分类意识是最强的,且与其他三项的差异通过了显著检验。因而,老师有意无意所进行的对比教导,势必会造成流动儿童的有意识比较,关注两群体间的差异。

从访谈中也可看到,公办学校与民工学校的老师都存在通过与城市儿童的比较来评价流动儿童的行为表现。当然,这种评价存在性质上的差别:

访谈4:

你看看这些孩子下了课都在做些什么?就在外面玩,不打上课铃根本就不知道回去。我家的小孙女从小就培养着很好的习惯,才42个月大,上幼儿园了,早晨起来自己洗脸,虽然她可能洗不干净,但是这个习惯是要养成的呀。每天回来,自己把老师布置的东西写完,然后喊她妈妈“妈妈过来看宝贝的写的对不对?”从来不多给零花钱,就一天三顿饭(MMSY小学调查日志,2008年11月21日)。

访谈5:

他们(指流动儿童)往往成绩不好,跟不上课,经常旷课,缺交作业,不愿意和城里学生说话,性格内向,穿着不太讲究,不喜欢说话,并且比较敏感,容易受到伤害,很少参加学校的活动,很难管。开家长会的时候,家长都不会来[13]361。

访谈6:

……是的,这些孩子(指流动儿童)身上还是有很多城里的孩子不具备的优点的,比如说他们都非常的自立,听话,回去要帮家长干很多的事情,而且他们一般都不是独生子,有可能还是家里的老大,还要照顾弟弟、妹妹。而且这些孩子跟着父母可能都是走南闯北的,生活阅历非常丰富,我们有的班级还比较喜欢任命这样的学生为班干部。(SZ中学调查日志,2008年10月9日)

以上是老师对流动儿童不同性质的评价,从中可见老师普遍认为与城市学生相比,流动儿童的学习基础差、学习习惯不好、家长不负责任。但也看到流动儿童身上所具有的诸如礼貌、懂事、勤俭等城市儿童“逐渐消失”的优良品质。

同时,我们认为流动儿童是作为具有能动性的行动者参与到认同建构过程中的。因此,当老师以对比的形式进行评价、教导时,其并没有被动地接受老师的评价,尤其是否定性的评价,相反他们有意识地通过塑造老师的形象来达到对自我的维护。

访谈7:

我刚来读幼儿园的时候,六一儿童节,老师本来要选我的,但是老师还是没选上我,因为我的生活条件不是很好。我就哭了,我还以为老师会选我。当时我的学习很好,我感到这个老师是喜欢富裕的人(SHSY调查,2008年9月)。

访谈8:

老师总是骂我们笨,我们总是低人一等。把我们的座位编在最后几排,理由是我们不听话,喜欢打架。上课很少向我们提问,瞧不起我们。过年过节城里孩子都给老师红包,请老师吃饭,所以老师对城里人很关照。我们很少参加学校的文娱活动,城市人好像多才多艺,我们什么也不会,没有办法[13]361。

访谈9:

我印象最深的是一年前,我们班主任在生活困难上帮助我的事情,当时因为家庭中出现了一个困难。这时班主任帮助了我,她减免了我生活上的许多费用包括学费,还给我一些物资和精神上支持和安慰。这件事是我永生难忘的,我感觉到学校的温暖和老师的关爱,使我知道教师职业的伟大(SHSY调查,2008年9月)。

学校内部蕴含着促进学生成长的各类资源,担任班干部、获得老师的关注、参加课外活动都有利于流动儿童的全面发展。但是,当获取资源失利时,流动儿童却将原因归结为“生活条件不好”,“没有给老师送红包、请老师吃饭”等,并认为老师是“喜欢富裕的人”、“对城里人很关照”、“瞧不起我们”,可见,在学校互动中老师的表现,对流动儿童具有重要影响,成为其对事物判断的重要依据。与此同时,也有老师用以其他的“差别对待”方式,即对流动儿童予以特别的关照,减免学费、物质与精神上的鼓励,都成为流动儿童在学校内部的重要支持资源。

(二)同学的“盛气凌人”

在《苏北人在上海》中,韩起澜指出江南人为了捍卫他们的优越感,可能夸大了语言、个性、文化乃至地理上的区别[9]。布迪厄也指出,社会认同是建立在“区分”(distinction)之上的,而透过创造、操弄生活品味的“区分”,一个人群借以敌视最亲近也因此最有威胁的另一个群体[14]。作为城市的“土著”居民,城市儿童相对优越感随着流动人口的大量涌入而受到威胁,他们需要在城市空间下同流动儿童共享生活、教育等各方面的资源。为了继续保持自己的优势地位,学校中的城市儿童可能会借用对农村人的刻板印象来有意扩大与流动儿童之间的距离。同时,他们还通过所拥有的富裕生活、语言、衣着等城市气质达到将流动儿童的边缘化与他群体化。从流动儿童的叙述中也可见他们对这种“盛气凌人”傲气的感知与不满:

访谈10:

有的本地同学衣服穿的很漂亮。而且还是名牌,所以他们总对我说这些家里不富裕,农村里来的孩子,说我们穿的衣服又丑又旧,有几次我都要被他们气哭了(SHSY调查,2008年9月)。

访谈11:

一次和当地学校中的学生吵起架来,吵到一半,同学忽然说了一句让我3年都没有忘记的话,他嘲笑讽刺的说:你知道你的身份如何吗?和我吵架未免太大胆了吧,好歹我也是南京人。我当时十分气愤也一笑而过了,觉得没什么了不起(SHSY调查,2008年9月)。

访谈12:

当老师说城里人有九年义务教育,成绩不好,好中学也会收,我们班有4个城里人,好羡慕哦,并且城里人有许多值得炫耀的资本:我是城里人,我家……冰箱、牌……看到同学们羡慕他/她的眼光,我也不由得感叹起来:如果我是城里人就好了(SHSY调查,2008年9月)。

有一次和同学玩的时候,和他们说说笑笑,一下子把家乡话说出来,同学们都学我的家乡话的声音,到处传。我哭着回家心里想,如果我是城里人就好了,就不会被同学笑了(SHSY调查,2008年9月)。

在消费文化主导的城市社会中,名牌衣服、时尚气息、语言、殷实的家庭条件都成为身份与地位的表征。多数流动儿童已在城市生活多年,深受城市主流文化的影响,很大程度上已认可并崇尚这种消费型生活方式。然而,此生活方式下流动儿童的劣势则成为城市儿童扩大彼此差距的依据,嘲讽、挖苦甚至是冲突都将强化流动儿童的身份认同。

受结构性身份限制,流动儿童在入校时“与众不同”的分类意识已经萌发,在学校互动中,这种分类意识得到强化,并在一定程度上内化为流动儿童的自我评价。这使我们不由想起埃尔德(G.H.Elder)在描述大萧条的孩子们情感状况时指出,“被排斥的感觉经常会导致行动上的疏远,例如,那些自我评价比较低的孩子对同学的反应,一般总是进一步巩固他们的恐惧和遭到排斥的感觉。他们总是拒绝人家善意的建议,并且抱着敌意和不信任的态度,同时还拒绝改变一切”[15]。因而,互动中城市儿童的行为表现不仅影响到流动儿童的自我认知,而且这种认知会进一步影响到互动中流动儿童的行为表现,从而形成恶性互动。

五、日常生活事件中的塑造

除学校以外,更多的刺激源于与城市居民的直接或间接接触。对于流动儿童来说,现实生活中虽有较高的交往意愿,但与城市居民的实质性交往甚少,关于自身和他人态度、情感的获得,是刻板印象与特定场景下偶然性交往交互作用形成。作为认同建构的积极参与者,流动儿童也在有意识进行群际比较,在心理上固化群际差别。

(一)高交往意愿、低交往事实

经对调查问卷分析发现,对于城市居民,流动儿童虽然有相对较高的交往意愿,但在实际生活中,实质性交往甚少,表示很少与城市居民打交道的比例占到45.2%。

如果流动农民还会由于从血缘、地缘关系为基础的乡土社会进入流动性、契约性的城市社会而倍感不适,那么对于这些拥有较少农村记忆甚至在城市出生的流动儿童来说,城市生活中功利冷漠的人际关系已成为可接受的事实。然而,单凭城市人际互动特质还无法完全解释流动儿童与城市居民间的交往匮乏。学校、居住地区的相对隔离,致使两群体间互动具有表面性、即时性。因此,在缺乏实质性交往的环境中,流动儿童与城市居民对彼此的印象更多借助各自社会认知系统中已存的,类似于舒茨(A.Schutz)的“手头的库存知识”,以及偶然性交往形成。

(二)城市居民的傲慢与偏见

在社会认同的比较过程中,人们容易对受到负面评价的他群体在态度上产生偏见,在行为上做出歧视,甚至对这些群体进行污名化[16]。城市居民对流动儿童在态度上的偏见与行为上的歧视,使流动儿童感受到巨大的排斥感。诸多切身体验或周边人的经历都在不断强化这些儿童对群体地位的认识。

1.带有歧视的称呼

在城市居民的刻板印象中,流动农民通常带有“脏”、“乱”、“穷”、“乡下人”、“愚昧”等标签化特征。与此同时,这些称呼作为城市流行的骂人话,已不单单用以指名副其实的流动人口,而成为地位低下、素质差的代名词。因此,当流动儿童被冠以此称呼时,将受到多重歧视,使得流动儿童越发对农村人身份敏感:

访谈13:

听别人说外地来的就是农民工,使我不舒服,从外地来的就是农民工凭什么这么说,古人也说过“己所不欲,勿施于人”。他们不想听,不想这样叫他们。那他们为什么会说我们(SHSY调查,2008年9月)。

访谈14:

有一次,我穿着很土的衣服上了公交车,在车上不小心踩到了一个年轻女孩的脚,她骂我农村人没素质。其实在踩到她的脚之后,我立即道歉了,可她不听(SHSY调查,2008年9月)。

在偶然性经历中,“农民工”显然成为更加泛化的贬义称谓,具有“手脏”、“缺德”、“没素质”等负面特征。流动儿童不仅受到农村人身份的歧视,更遭受到附加特征的多重歧视。同时,流动儿童的自我评价也受到多重污名的影响,如将自己穿着土气与冲突中对方的不原谅相联系,这实质上已认可了身份与衣着间的关系。

2.有意识的躲避

如果说在学校、居住地等空间上的隔离,致使流动儿童逐渐意识到边缘化的群体地位,那么在偶然性接触中城市居民所表现出的有意识躲避,则使他们更加感受到他人的歧视态度:

访谈15:

一天,我在街上玩,一个衣衫不整,满头灰尘的人向这边走来,许多人都远远地避开,甚至还露出厌恶的神情。一天,我乘公共汽车,在一站点,上来一个工人,他满身油漆,身上散发出浓浓的汗臭,人人都站起来走到后排,那个工人非常尴尬(SHSY调查,2008年9月)。

上述案例虽显现的是他者所遭受的城市居民歧视,但是在污名化的环境中,这种偏见与歧视将间接作用于流动儿童身上,使其深刻体会到他群体的有意识躲避。

3.不公平待遇

在缺乏实质性交往的环境下,公共场所成为流动儿童经历、目睹与城市居民发生偶然接触的最主要场所,这些日常生活中发生在自己或其他群体成员身上的不公平事件,也使流动儿童充分感受到城市居民的傲慢与偏见:

访谈16:

有一次,我出校门,走在马路上,看见一位老爷爷,他肩上背着一个重重麻包,他向一位警察问路,只见警察说:“旁边去,旁边去”。老爷爷噙着眼泪走了!我想:我一定要当一名城里人,农村人只会被欺负(SHSY调查,2008年9月)。

访谈17:

在那天早上来公交车时,一位挑着一扁担水果的农民拦下了9辆62路车,却都被赶了下来,最后好不容易上了一辆车,还被司机用瞧不起的眼神打量了好几秒,最后还被车里的来客推来推去,而那位六十多岁的爷爷却一声不吭,只是一直向人家陪笑脸,最后换来的却是人家的不屑一顾的白眼,难道穷人真的比人家低一头吗?(SHSY调查,2008年9月)

警察对老者的“欺负”、公车司机的上下打量与拒载、乘客的不屑这只是生活的某一片段,甚至具有失真性,但在缺乏实质互动的情况下,这些生活片段都成为市民态度的代表。从流动儿童对事件原因的认知可见,他们已意识到最终根源来自于城乡身份,同时“我一定要当一名城里人,农村人只会被欺负”、“ 难道穷人真的比人家低一头吗”这样的表达不仅体现出对身份的反思,还表现出流动儿童改变弱势身份的强烈意愿。

六、流动儿童有意识的群际比较

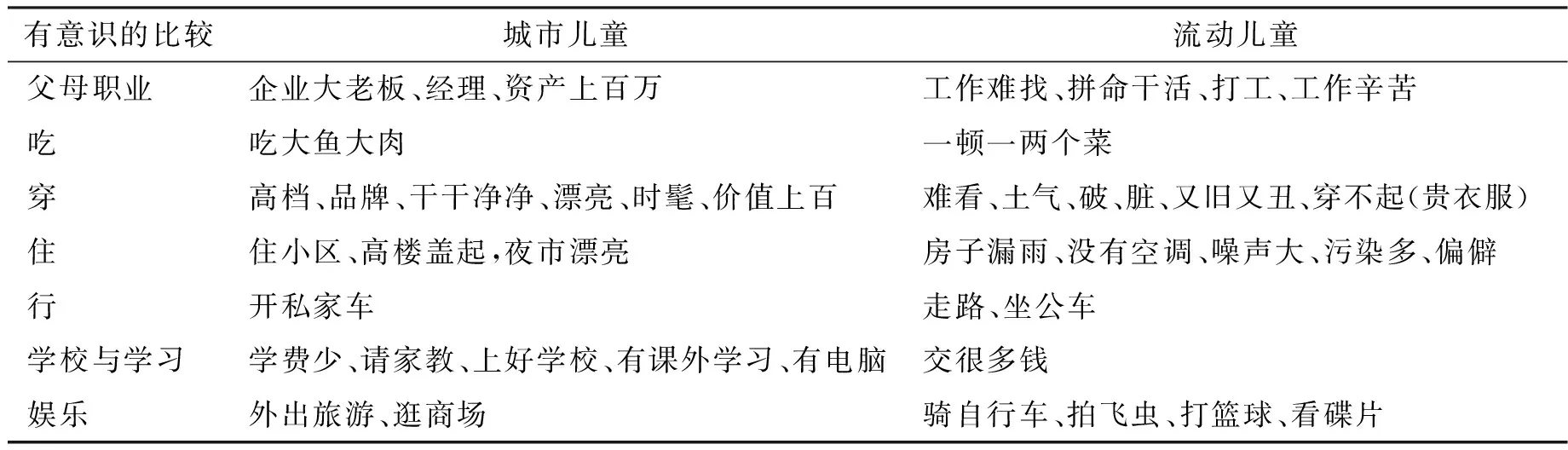

特定群体或范畴身份的显著意义,只有在和他群体的关系中,亦即在与他群体的比较和对比中,才呈现出来[17]。与城市儿童相比,流动儿童在物质生活、学习资源与娱乐方式等方面的巨大差异,更加凸现了其弱势地位。在城市多元化的生活、消费观念熏陶下成长的流动儿童,却无法享有城市消费型的生活方式,这强化了其“不一样”的自我认识。

表2 有意识的群际比较

在此,我们不从研究者看似客观的标准来理解流动儿童的主观认知世界,而是从他们自身的角度,看在他们的世界中城乡之间的差别何在,同时可以知晓流动儿童通过一种什么样的社会比较来加强其群体边界。

在学校互动部分,我们已经分析了城市儿童为保持自身优势地位,如何通过所谓的城市身份表征对流动儿童进行嘲讽、挖苦,从而扩大彼此间的距离。如上表所示,流动儿童已深刻意识到与城市儿童间的巨大差距,且会在吃穿住行、学校生活、父母的职业与娱乐方式方面进行有意识的比较,这势必会加深群体差别的认识。可以说,一方面流动儿童充分体验到与城市居民间的差别,但另一方面也说明其对歧视与偏见的内化,如衣着上的“土气”、“难看”等。概言之,与城市居民的直接或间接互动中,流动儿童有意识的群际比较不仅来源于“我群体”与“他群体”之间本身所具有的外显客观特征差异,而且也是对群体弱势地位的一种认可。

七、结论:认同建构逻辑

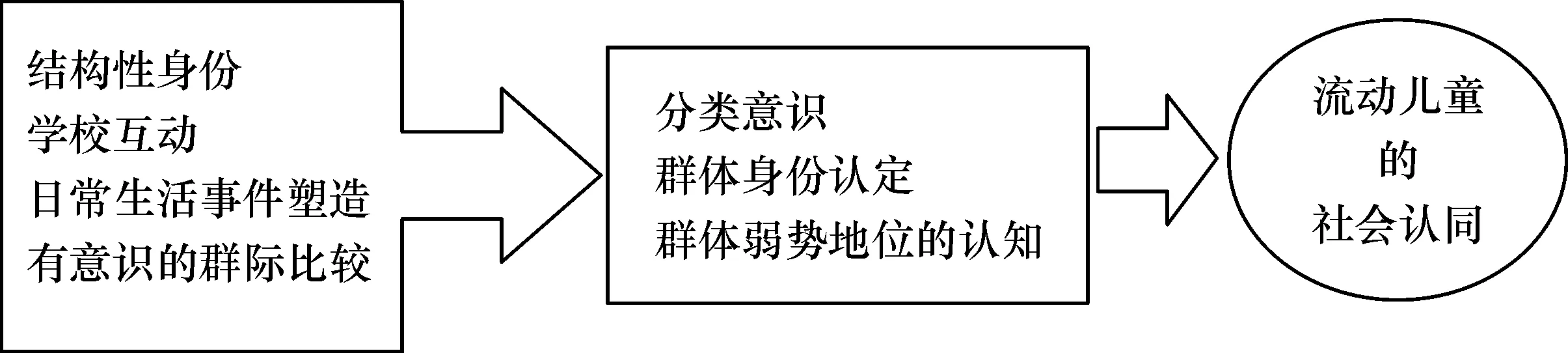

通过上述分析,我们可以初步认识在户籍制度划分下,流动儿童多元化社会认同的建构逻辑。如下图所示,此建构过程是各因素交互作用形成。

图1 流动儿童认同的建构逻辑

首先,在负荷多元群体资格和多元认同的城市生活空间内,城乡二元结构下的农村人身份,成为流动儿童社会认同的最初来源。就读学校、学费、高考等对其成长与发展密切相关的事物都与结构性身份具有密切联系;有限的就读学校范围,高额的借读费,受限的高考等都不断强化流动儿童对“我群体”与“他群体”的认识,也使其在逐渐接受此边缘化群体成员身份的同时,感到不公平。

其次,在学校互动中,老师比较式的教导与评价方式,强化了流动儿童对城市儿童与自我身份的认知,老师在行为上所体现的差异,或关爱或歧视,都会影响流动儿童对自我身份的思考。同学间的互动,也不断建构着流动儿童对“我群体”及自我的看法。出于维持自身的优势立场,城市儿童以所谓的“城市品质”为界,试图隔离与流动儿童之间的联系,而这加强了流动儿童的排斥感及对群体弱势地位的认知。

第三,在流动儿童与城市居民缺乏实质性交往的城市空间内,基于对流动人口的刻板印象,城市居民所凸显出的不同程度与性质的傲慢与偏见,如歧视性的称呼、有意识的躲避、不公平的待遇等都将强化流动儿童对农村人身份的思考,从而可能具有不满、无奈甚至想成为城里人等不同性质的表现。

最后,面对结构性、群体性的歧视身份,面对外显性客观特征上的城乡之别,流动儿童所进行的有意识群际比较,可视为对群体分类、自我认定及群体弱势地位的认知的深化与内化。

参考文献:

[1] 段成荣,杨 舸,张 斐,等.改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势[J].人口研究,2008,(6).

[2] 李 强.影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J].中国社会科学,2003,(1):125-136.

[3] 郭良春,姚 远,杨变云.流动儿童的城市适应性研究——对北京市一所打工子弟学校的个案调查[J].青年研究,2005,(3).

[4] 王毅杰,史秋霞.参照群体下流动儿童身份意识及成因[J].南京工业大学学报(社会科学版),2008,(3).

[5] 熊易寒.城市化的孩子:农民工子女的城乡认知与身份意识[J].中国农村观察,2009,(2).

[6] BLOOM W.Personal identity,national identity and international rationship [M].Cambridge:Cambridge university Press,1990:25-53.

[7] 王 兵.群体认同的社会心理学研究[D].北京大学社会学人类学研究所,2001:15.

[8] 韩起澜.苏北人在上海[M].卢明华,译.上海:上海古籍出版社,2008:112.

[9] 本尼迪克特·安德森.想象的共同体:民族的起源与散布[M].上海:上海世纪出版集团,2008:6.

[10]WRIGHT,PATRICK.On Living in an Old Country:The National Past in Contemporary Britain[M].London:Verso,1985.

[11]庄孔韶.人类学通论[M].太原:山西教育出版社,2002.

[12]纳日碧力戈.现代背景下的族群建构[M].昆明:云南教育出版社,2000:65.

[13]潘泽泉.社会、主体性与秩序:农民工研究的空间转向[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[14]PIERRE BOURDIEU. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste[M]. London: Routledge & Kegan Paul,1984.

[15][美]G·H·埃尔德.大萧条的孩子们[M].田 禾,马春华,译.南京:译林出版社,2002:187.

[16]赵志裕,温 静,谭俭邦.社会认同的基本心理历程——香港回归中国的研究范例[J].社会学研究,2005(1).

[17]TAJFEL,HENRI.Human Groups and Social Categories:Studies in Social Psychology[M].Cambridge:Cambridge University Press,1981.