中国八大区域间碳排放转移研究3

2010-11-16刘晶茹

姚 亮 刘晶茹

(中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,北京100085)

中国八大区域间碳排放转移研究3

姚 亮 刘晶茹

(中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,北京100085)

我国国土幅员辽阔,各区域的经济发展水平和产业结构差异很大。在全国尺度上,发展低碳经济需要切实贯彻区域统筹原则,这就需要对中国区域间的碳排放转移问题进行深入分析。本研究利用EIO-LCA方法及1997年中国区域间投入产出表来核算中国八大区域间产品(服务)以及隐含的碳排放在区域之间流动和转移总量。研究发现,经济拉动作用收支方面,东北区域、京津区域、南部沿海区域、西北区域和西南区域对区域经济拉动作用总量大于其承接其他区域拉动作用的总量,北部沿海区域、东部沿海区域和中部区域反之。区域间隐含的碳排放转移收支方面,北部沿海区域和中部区域碳排放转入量大于转出量,承接了其他区域的高碳负荷产业转移,其他六个区域情况相反。另外,本研究还采用万元碳排放量表示区域间经济拉动的碳负荷系数,来衡量经济拉动作用的碳环境友好程度,即碳效率。区域承接的拉动作用的碳效率从大到小顺序是:京津,西南,东部沿海,北部沿海,西北,东北,南部沿海,中部区域。

基于投入产出技术的生命周期评价(EIO-LCA);区域间投入产出表;碳排放转移

低碳发展逐渐成为世界新的发展潮流。我国已将碳减排目标纳入“十二五”规划,预计到2020年实现单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-50%。它标志着我国下阶段必须转变经济增长方式、调整经济结构,向低碳经济转型。我国幅员辽阔,各区域的经济发展水平和产业结构差异很大,使得全国的碳减排工作充满了复杂性和不确定性。例如各区域之间产品和服务的流动使得隐含在商品流中的碳排放也在区域之间转移。为了实现国家减排目标,需要在全国范围内统一布局,按照区域统筹原则发展低碳经济[1]。

各区域之间的经济联系主要表现在货物和服务的交流以及资金的流动。某区域最终需求的增长不仅拉动本区域的经济增长,还通过区域之间的商品流动对其他区域的经济有拉动作用。相同地,区域不仅承接来自本地区最终需求的拉动作用,还承接了来自其他区域的拉动作用。但是经济生产都伴随着一定的环境负荷,最终需求拉动作用促进经济增长的同时还带来了环境负荷。所以区域在承接来自其他区域的经济拉动作用的同时还要承担伴随着的环境负荷。同样区域也可以通过对其他区域的经济拉动作用将环境负荷转移出去。本研究采用区域间投入产出模型(Inter2regional input2output(IRIO)model)来描述区域间产品和服务的联系,并结合基于投入产出技术的生命周期评价(EIO-LCA)来研究区域间经济的相互拉动作用及伴随着的碳排放转移问题。

1 方法和数据来源

1.1 区域间投入产出模型

区域间投入产出表是在各区域投入产出表的基础上建立起来的多区域联接的投入产出表,可以系统、全面地反映各区域之间和各部门之间的经济联系,比较不同区域之间的产业结构和技术差异,分析区域间产业相互关联与影响[2]。2004年,国家信息中心根据中国及各地区投入产出表,采用典型调查和非调查相结合的方法编制了1997年中国区域间投入产出表。

该表将根据省(区)、市产业结构的相似性和经济发展水平以及地域关系等将我国大陆划分为8个区域,包括:东北(黑龙江、吉林和辽宁)、京津(北京和天津)、北部沿海(河北和山东)、东部沿海(江苏、上海和浙江)、南部沿海(福建、广东和海南)、中部(山西、河南、安徽、湖北、湖南和江西)、西北(内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、青海和新疆)、西南区域(四川、重庆、广西、云南、贵州和西藏)。

国家信息中心不仅采用Chenery2Mose模型编制了八大区域间30部门的多区域间投入产出表(Multiregional input2output(MRIO)table),即MRIO表,还尝试根据Isard模型编制了八大区域间17部门的区域间投入产出表(Inter2 regional input2output(IRIO)table),即IRIO表。本研究中采用八大区域17部门IRIO表。

区域间投入产出表的编制使得系统核算区域间碳排放转移情况成为可能。在经济生产系统中,碳排放是隐含在区域间具体的商品交换链中的。区域间商品流动的种类和数量从根本上决定了其”附带“的碳排放转移结构和数量。所以对区域间商品流动进行系统的刻画,是进行碳排放转移研究的先决条件。而投入产出技术体系中的区域间投入产出表能较好的满足这种需求。区域间投入产出表对各区域之间和各部门之间的经济联系进行了系统的刻画,提供了一张清晰的区域间商品流动图谱。在具体的计算过程中,首先通过LCA方法对每类商品流动中隐含的碳排放转移量进行核算,得到单位商品流动的隐含碳排放系数。随后采用区域间投入产出表并结合EIO-LCA方法对区域间的碳排放总量和结构进行核算,得到区域间碳排放转移情况。

1.2 基于投入产出技术的生命周期评价

生命周期评价(LCA)是一种用于评估产品在其整个生命周期中,即从原材料的获取、产品的生产直至产品使用后的处置,对环境影响的技术和方法,是国际上认可的环境影响核算方法。但是传统的面向过程的生命周期评价并不能很好的用于大尺度宏观问题的研究。例如核算地区的居民消费的碳排放,采用传统LCA方法就需要将该地区居民消费的每种产品和服务都进行评价一番,然后再加和得到总碳排放,但是目前针对产品的生命周期评价还没全面开展,缺少完善的产品生命周期数据库支持,这种核算方法无法进行。随后结合投入产出分析和传统生命周期评价思想的EIO-LCA方法被提出,以期弥补传统LCA的缺陷。EIO-LCA分析框架将整个经济系统作为系统边界,并将系统划分为产品部门,以投入产出表表示部门之间的联系,进而分析选定的产品或服务在整个经济系统内直接和间接产生的环境影响[3]。计算公式如下所示:

Q=Fx=F(I-A)-1y

式中,F是投入产出表中n个部门的碳排放强度向量,单位为吨/万元,(I-A)-1是列昂惕夫逆矩阵,y为最终需求,单位为万元,Q为最终需求引起的碳排放总量,单位为吨。

在利用8区域17部门区域间投入产出表分析时,可以将其看作是包含8×17个部门的全国表,结合 EIOLCA进行分析,并将计算结果按照部门所属区域归类合并,得到针对最终需求的经济拉动作用及其伴随的碳排放量。另外,最终需求产品有可能来源于产品的进口,在这里我们假设进口产品的生产技术等同于国内的生产技术,对进口产品不做区分核算。

1.3 数据来源及处理

本研究投入产出表数据采用国家信息中心编制的1997年中国八大区域17部门的区域间投入产出表。碳排放数据采用《中国能源统计年鉴1997》中的终端能源消费数据进行计算,并采用IPCC组织发布的排放换算系数。由于各区域能源分行业统计数据的缺失,各区域各部门碳排放强度暂时采用全国水平。

研究中发现,投入产出表和能源统计年鉴对经济系统的行业分类不尽相同。为了统一口径,本研究将能源统计行业分类通过归类合并成17部门,与区域间投入产出表部门分类保持一致。17个部门包括:农业;采选业;食品制造及烟草加工业;纺织服装业;木材加工及家具制造业;造纸印刷及文教用品制造业;化学工业;非金属矿物制品业;金属冶炼及制品业;机械工业;交通运输设备制造业;电气机械及电子通信设备制造业;其他制造业;电力蒸汽热水、煤气自来水生产供应业;建筑业;商业、运输业;其他服务业。

2 结果分析

2.1 各区域经济相互拉动作用及碳排放转移收支情况

从经济增长角度看,区域最终需求的增长不仅拉动本区域的经济增长,还通过区域之间的商品流动对其他区域的经济有拉动作用[4]。相同地,区域不仅承接来自本地区最终需求的拉动作用,还承接了来自其他区域的拉动作用。区域拉动作用的收支情况反映了区域经济在全国经济区域格局中的地位与作用(见图1)。从总量收支来说,若某区域最终需求产生的拉动总量大于该区域从其他区域承接的拉动总量,即净拉动作用贡献量为正,表示该区域在全国区域格局中扮演拉动经济持续增长的“马车”角色。这些区域分别是东北、京津、南部沿海、西北和西南五大区域。相反若某区域从其他区域承接的拉动作用大于本区域最终需求产生总量,即净拉动作用贡献量为负,表示该区域发挥着商品生产基地的作用。这些区域分别是北部沿海、东部沿海和中部三大区域。

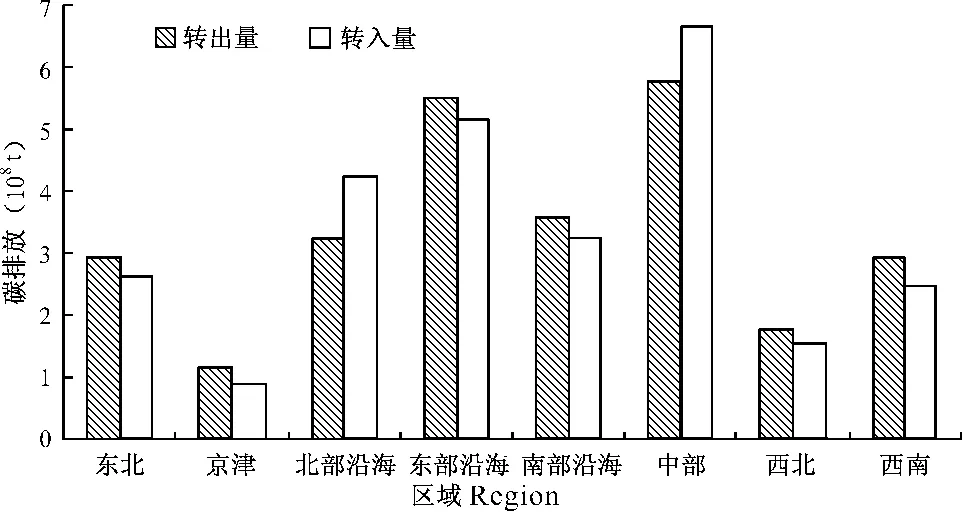

图1 中国八大区域经济拉动作用收支情况Fig.1 Balance of economic stimulation between Chinaπs eight regions

从低碳发展角度看,经济生产一般伴随着一定的碳排放,最终需求拉动作用促进经济增长的同时还带来了碳排放增长压力。所以区域在承接来自其他区域的经济拉动作用的同时还要承担伴随着从其他区域转入的碳排放。类似地,区域也可以转移产品的生产地,通过对其他区域的经济拉动作用将本区域经济生产中的碳排放转移出去。区域碳排放转移的收支情况反映了其在全国碳减排区域格局中的地位与作用(见图2)。从总量收支来说,若某区域通过拉动作用转出的碳排放总量大于该区域从其他区域承接的总量,即净转出量为正,表示其他区域为该区域承担了相应的碳排放压力。这些区域分别是东北、京津、东部沿海、南部沿海、西北和西南六大区域。相反若某区域承接的从其他区域转入碳排放量大于本区域转出量,即净转出量为负,表示该区域为其他区域承担了部分碳排放压力。这些区域分别是北部沿海和中部两大区域。

图2 中国八大区域碳排放转移收支情况Fig.2 Balance of carbon emission transfer between Chinaπs eight regions

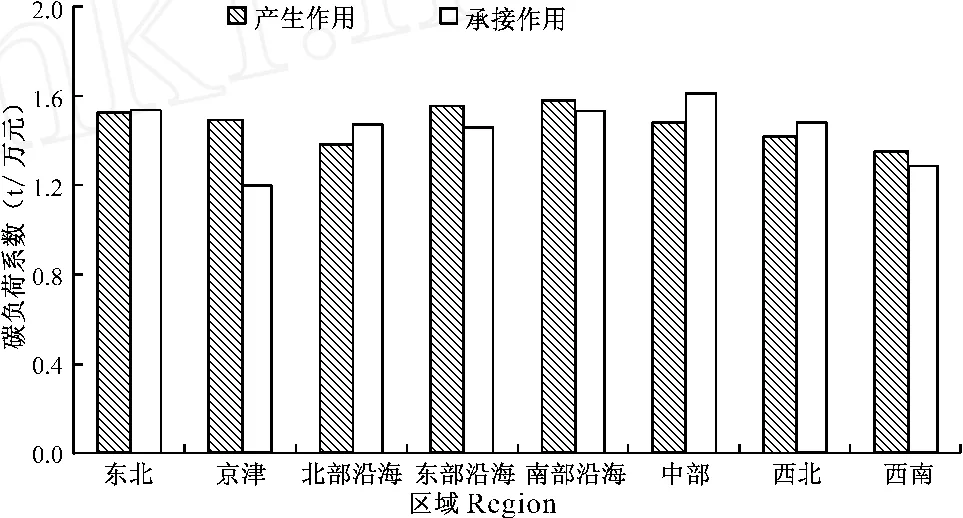

2.2 各区域拉动作用的碳效率评价

区域经济增长通常需要承担碳排放增长的压力,所以从碳排放的角度对区域产生和承接拉动作用的质量进行评价具有一定意义。本研究用碳负荷系数来度量拉动作用的质量,即单位万元拉动作用的碳排放量,单位为吨/万元(见图3)。碳负荷系数越低,表示拉动作用的碳效率越高,反之亦然。若某区域最终需求对其他区域的拉动作用碳负荷系数越低,表示该区域对其他区域的经济拉动具有较高的碳效率。区域产生的拉动作用的碳效率从大到小顺序是:西南,北部沿海,西北,中部,京津,东北,东部沿海,南部沿海区域。若某区域从其他区域承接的拉动作用碳负荷系数越低,表示该区域承接的拉动作用具有较高的碳效率。区域承接的拉动作用的碳效率从大到小顺序是:京津,西南,东部沿海,北部沿海,北部沿海,西北,东北,南部沿海,中部区域。

图3 中国八大区域经济拉动作用的碳负荷系数Fig.3 Carbon load coefficient of economic stimulation between Chinaπs eight regions

3 结论与讨论

在经济拉动作用方面,某个区域经济拉动作用的产生量和承接量是对其在区域间经济格局中“角色”的具体刻画。同样,区域的碳排放转出和转入量是对其在区域碳排放转移格局中地位的刻画。在实际中,这种格局形成的原因是复杂的。在净转出量为正的六个区域中,京津、东部沿海、南部沿海可能是由于其经济结构中高能耗行业比重较少,并且低能耗产业和服务也比较发达造成的;而西北和东北区域有可能是由于其经济结构不完善,对其他区域经济依赖度较高造成的。

从结果可以看出,八大区域间经济的相互拉动作用及伴随着的碳排放转移量比较大,各区域在其中发挥的作用也不尽相同。如果要在全国范围内倡导低碳发展模式,区域之间的碳转移问题必须得到重视。否则,即使在某些区域成功实现了碳减排,极有可能在其他区域发生补偿或替代效应,这将使全国的碳减排目标更加困难。所以在制定各地区的碳减排目标时,必须深入研究地区之间的产业联系和区域碳排放格局,使减排目标更加科学化[5]。

必须指出,该研究是关于中国区域间碳排放转移问题的初步研究,存在几个缺陷。首先,对进口产品没有作区分处理。从理论上来说,最终需求对区域经济的拉动作用应该采用生产诱发额度量。但由于缺乏详细的进出口矩阵数据,本研究采用完全需要量来表示拉动作用。其次由于缺少详细的各地区分行业能耗数据,研究中采用全国平均水平替代区域水平。但这无疑会降低分析结果的准确性,尤其是人为缩小了区域之间的差异性。最后,由于近年来国内没有再编制区域间的投入产出表,研究中采用1997年的数据,使得分析结果的时效性大打折扣,削弱了研究用于政策制定的参考价值。

References)

[1]刘红光,刘卫东,唐志鹏等.中国区域产业结构调整的CO2减排效果分析——基于区域间投入产出表的分析[J].地域研究与开发,2010,29(3):129-135.[Liu Hongguang,Liu Weidong,Tang Zhipeng,et al. The Efect Analysis ofRegionalIndustry Structure Adjustment for CO2Emission Reduction in China:on the Base of Inter2 regional Input2Output Method[J].Areal Research and Development,2010,29(3):129-135.]

[2]黄伟,张阿玲,张晓华.建立我国统筹区域发展与区域间投入产出模型[J].科技创业月刊,2006,19(1):1-2.[Huang Wei,Zhang Aling,Zhang Xiaohua.Coordinating the Development among Regions and Multi2regional Input2out Mode[J].Pioneering with Science&Technology Monthly,2006,19(1):1-2.]

[3]刘晶茹,Peters G P,王如松等.综合生命周期分析在可持续消费研究中的应用[J].生态学报,2007,27(12):5331-5336.[Liu Jingru,Peters G P,Wang Rusong,et al.Hybrid Life2cycle Analysis and Its Applications in Sustainable Consumption Researches[J].Acta Ecologica Sinica,2007,27(12):5331-5336.]

[4]彭连清.我国区域间产业关联与经济增长溢出效应的实证分析——基于区域间投入产出分析的视角[J].工业技术经济,2008,27(4):62-68.[Peng Lianqing.The Empirical Analysis Associated with Inter2Regional Industry Spillovers and Economic Growth:Based on Inter2Regional Input2Output Analysis[J].Industrial Technology&Economy,2008,27(4):62-68.]

[5]张雷,黄园淅,李艳梅等.中国碳排放区域格局变化与减排途径分析[J].资源科学,2010,32(2):211-217.[Zhang Lei,Huang Yuanxi,Li Yanmei,et al.An Investigation on Spatial Changing Pattern of CO2Emissions in China[J].Resources Science,2010,32(2):211-217.]

Transfer of carbon emissions between Chinaπs eight major regions

YAO Liang LIU Jing2ru

(State Key Laboratory of Urban and Regional Ecology,Research Center for Eco2Environmental Sciences,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100085,China)

China has a vast expanse of territory,and the economic development and industrial structures are different between regions.On the national scale,the development of low2carbon economy requires effective implementation of the principle of regional co2ordination,which requires the analysis of inter2regional transfer of carbon emissions.In this study,using EIO2LCA method and inter2regional input2output tables of China for 1997,we calculated the total amount of the flow and transfer of the carbon emissions embodied in the products(services)between the eight major regions of China.The results showed that,for the balance of payments of the economic stimulation effect,Northeast,Beijing2 Tianjin,Southern Coastal,Northwest and Southwest Regionsπtotal stimulation effect on the regional economy was greater than that undertaken fromother regions.And Northern Coastal Region,Eastern Coastal Region and Central Region had the opposite results.For the balance of payments of carbon emissions transfer between regions,Northern Region and Central Coastal Region had greater amount of input than that of output,which undertook the load of high carbon emissions from other regions.The other six regions had the opposite results.In addition,to represent the carbon loadfactor of regional economic stimulation effect,we took carbon emissions per ten thousand yuan(RMB)to measure the environmental2friendly level of the economic stimulation effect,i.e,carbon efficiency.The descending order of carbon efficiency is:Beijing2 Tianjin Region,Southwest Region,Eastern Coastal Region,Northern Coastal Region,Northwest Region,Northeast Region,Southern Coastal Region,and Central Region.

economic input2output life cycle assessment;inter2regional input2output table;transfer of carbon emissions

X24

A

1002-2104(2010)12-0016-04

10.3969/j.issn.1002-2104.2010.12.004

2010-11-10

姚亮,硕士研究生,主要研究方向为产业和数量生态学。

刘晶茹,博士,副研究员,主要研究方向为产业生态学。

3国家自然科学基金资助项目(No.70873122)资助。

(编辑:于 杰)