不同配筋率的再生混凝土柱抗震性能试验研究1

2010-11-10尹海鹏曹万林张亚齐张建伟

尹海鹏 曹万林 张亚齐 张建伟

1)北京工业大学建筑工程学院,北京 100124

2)城市与工程安全减灾教育部重点实验室,北京100124

不同配筋率的再生混凝土柱抗震性能试验研究1

尹海鹏1,2)曹万林1,2)张亚齐1)张建伟1)

1)北京工业大学建筑工程学院,北京 100124

2)城市与工程安全减灾教育部重点实验室,北京100124

本文对1根普通混凝土柱和4根全再生混凝土柱模型进行了低周反复荷载试验研究,模型按1/2缩尺。在试验基础上,分析了其承载力、刚度及其退化过程、滞回特性、延性、耗能能力、破坏形态等。研究表明:随着配筋率的增加,再生混凝土柱的承载力、刚度、耗能能力均有提高;同时,建立了基于再生混凝土强度折减的承载力实用计算方法,其计算结果与试验结果符合较好。

再生混凝土 柱 配筋率 抗震性能 试验研究

引言

随着我国城市建设的发展,老旧建筑的拆除所产生的大量建筑垃圾和废料带来了严重的环境污染(陆凯安,1999)。在建设工程中应用再生混凝土,能够同时解决天然骨料的消耗和建筑垃圾的污染问题(施钟毅等,2004)。框架结构是目前应用最普遍的结构体系之一,框架柱作为该体系中承担水平侧力的构件,必须具有可靠的抗震性能,而目前对于再生混凝土柱抗震性能的试验研究尚少(Andrze等,2002;Katz,2004;肖建庄等,2002;沈宏波,2005;孙跃东等,2006)。

为了研究再生混凝土柱的抗震性能,本文进行了1根普通混凝土柱和4根全再生混凝土柱的低周反复荷载试验,为再生混凝土柱的工程应用提供了试验依据。

1 试验设计

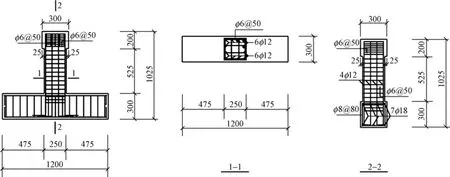

共设计5根1/2缩比的混凝土柱,试件编号分别为CZB-1、CZB-2、CZB-3、CZB-4、CZB-5。各柱几何尺寸相同,截面尺寸250mm×250mm,柱的反弯点至基础距离625mm,剪跨比均为2.5,其相对应的设计轴压比分别为0.4、0.4、0.4、0.4、0.8。普通混凝土设计的强度等级为C30,再生混凝土设计的强度等级为RC30。CZB-1为普通混凝土柱,CZB-2、CZB-3、CZB-4、CZB-5的再生粗、细骨料取代率均为100%。CZB-1、CZB-3和CZB-5的纵筋配筋率为2.31%(12φ12),CZB-2的纵筋配筋率为1.02%(12φ8),CZB-4的配筋率为3.51%(4φ12+8φ16)。各试件除纵筋配筋率不同之外,其它配筋均相同。CZB-1、CZB-3和CZB-5的尺寸及配筋见图1。

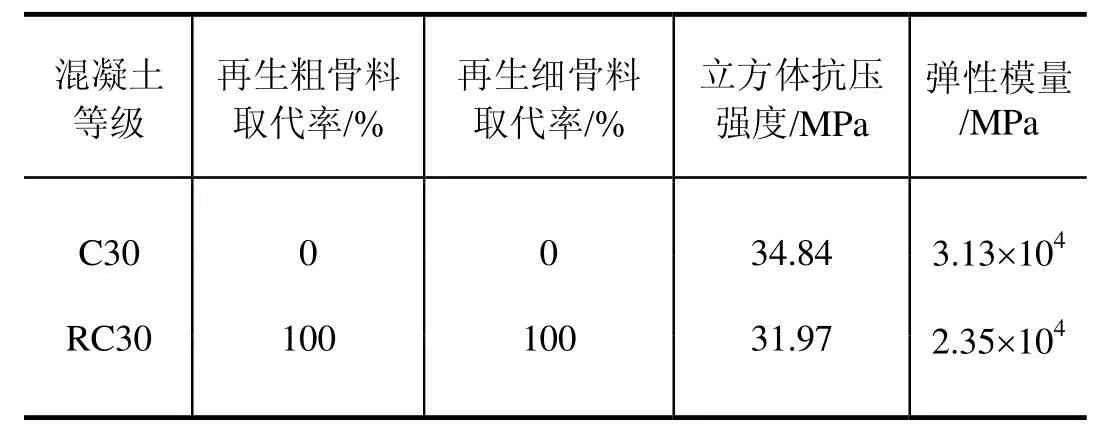

模型制作所采用的废弃混凝土取自北京市昌平区某废弃的水泥厂,此废弃混凝土经加工制成试件混凝土的再生粗骨料和再生细骨料。钢筋的主要力学性能见表1。混凝土的主要力学性能见表2。

图1 CZB-1、CZB-3、CZB-5尺寸及配筋图Fig.1 Details of geometry and steel bars of CZB-1, CZB-3 and CZB-5

表1 钢筋材料力学性能实测值Table 1 Experimental results of concrete mechanical properties

表2 混凝土材料力学性能实测值Table 2 Experimental results of steel bar mechanical properties

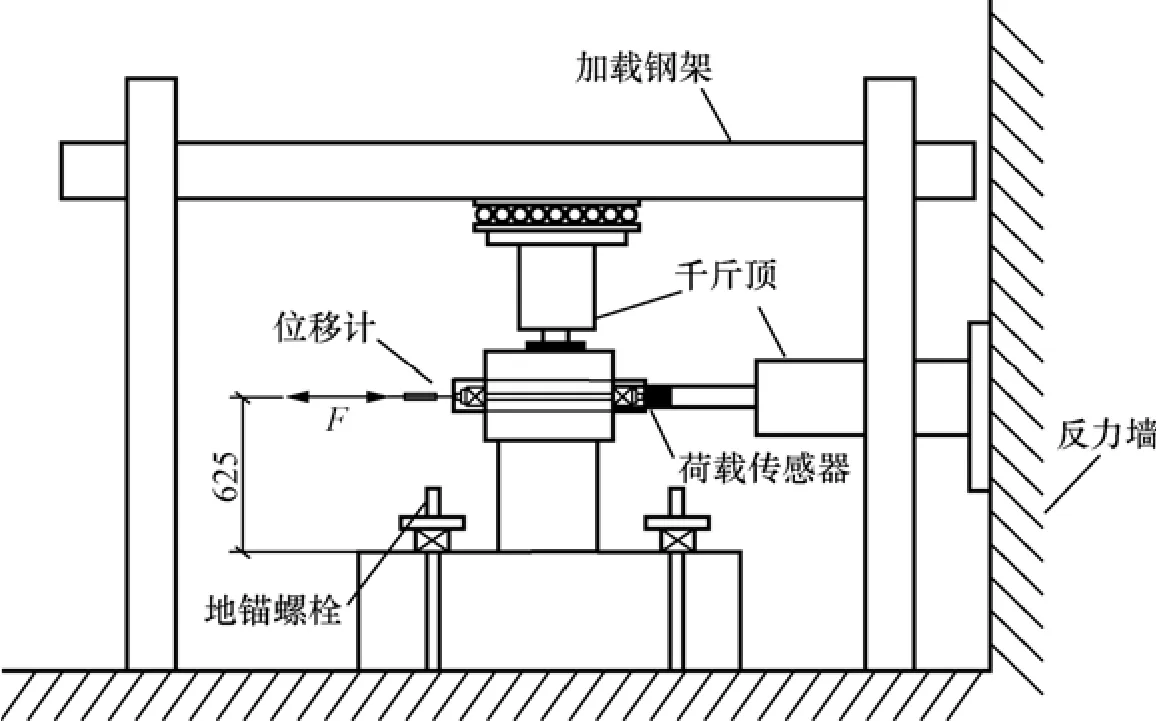

图2 加载装置图Fig. 2 Experiment set-up

本试验采用低周反复加载。水平加载前先对柱施加轴力使柱达到预定的设计轴压比,并保持轴力稳定不变。在距基础顶面625mm高度处用拉压千斤顶施加低周反复水平荷载F。弹性阶段采用力控制加载,弹塑性阶段采用荷载和位移联合控制加载。采用联机数字采集系统实时记录水平荷载、水平位移和钢筋应变等,手工测绘试件裂缝。试验加载装置见图2。

2 试验结果与分析

2.1 滞回曲线与骨架曲线

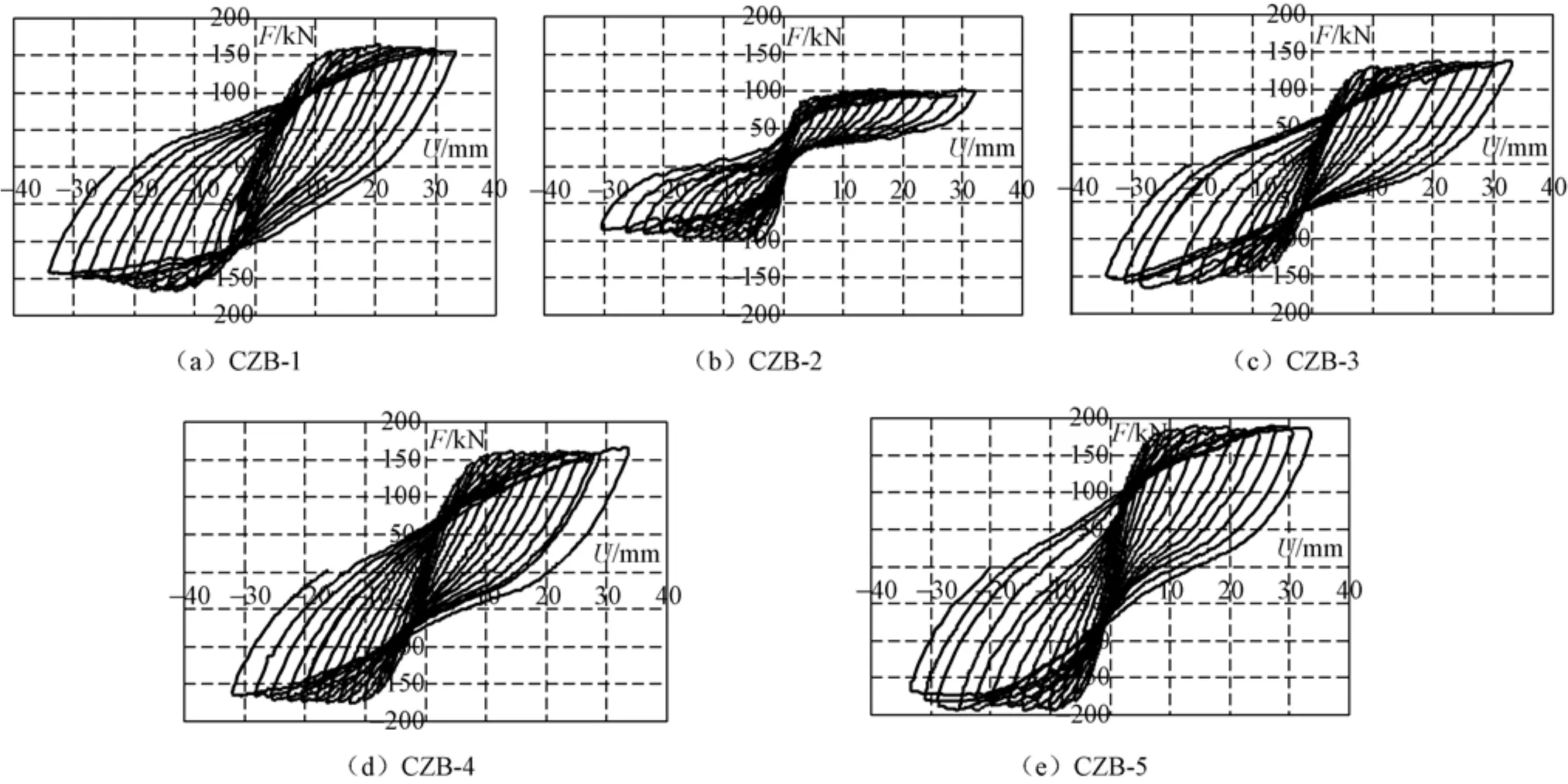

CZB-1、CZB-2、CZB-3、CZB-4和CZB-5实测滞回曲线如图3所示。图中F表示水平荷载,U表示顶部加载点相对应的水平位移。

图3 “荷载F-位移U”滞回曲线Fig.3 Hysteretic curves of “load F-displacement U”

由图3可见:

(1)CZB-1、CZB-3、CZB-4和CZB-5的滞回曲线形状基本相同。与CZB-1相比,其它试件的滞回曲线的饱满程度有所降低,但总体来看具有良好的滞回性能。

(2)CZB-2的滞回曲线饱满程度较差,捏拢现象明显,滞回性能弱于其它试件。

(3)所有试件在加载初期,力和位移基本符合弹性关系,卸载后试件的残余变形很小;当试件屈服后,随着加载循环次数的增加和水平位移的增大,滞回曲线的切线斜率明显减小,卸载后残余变形增大,试件刚度在逐步退化。

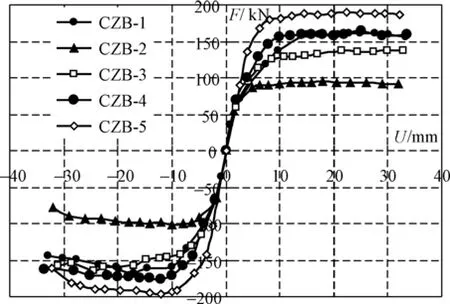

实测所得各试件的骨架曲线如图4所示。由图4可见, CZB-1、CZB-2、CZB-3、 CZB-4和CZB-5的骨架曲线形状相似。从各试件骨架曲线的比较可见:普通混凝土柱CZB-1的初始刚度大、延性较好;随着配筋率的增大,再生混凝土柱CZB-2、CZB-3、CZB-4的初始刚度增大、承载力提高;CZB-5的轴压比为0.8,其初始刚度较大,承载力较高。

图4 试件骨架曲线Fig.4 Skeleton curve for specimens

2.2 特征荷载

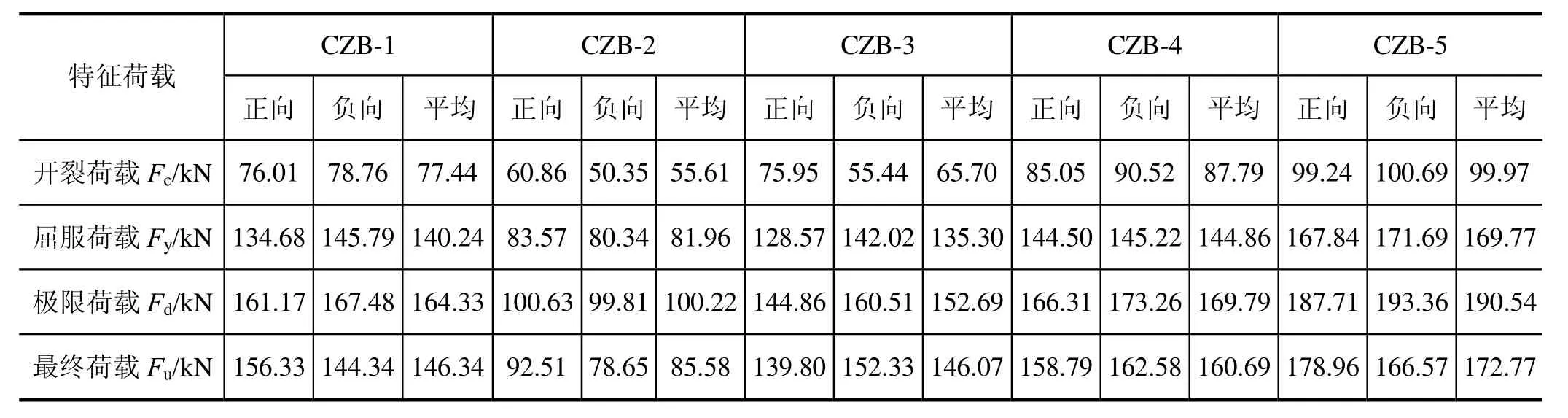

实测所得CZB-1、CZB-2、CZB-3、CZB-4和CZB-5各特征荷载值列于表3。

表3 特征荷载实测值Table 3 Experimental results of characteristic loading

由表3可知:CZB-3的极限荷载比CZB-1降低了 7.09%,说明在相同轴压比和配筋率下,再生混凝土柱的承载力比普通混凝土柱稍有降低。CZB-3、CZB-4的极限荷载比CZB-2提高了52.37%和69.42%,说明再生混凝土柱的承载力随着配筋率的增大而提高,其提高幅度随配筋率的增大而减小;CZB-5的极限荷载比CZB-3提高了24.79%,说明随着轴压比的增大,再生混凝土柱的承载力提高,这与普通混凝土柱的研究结论是一致的。

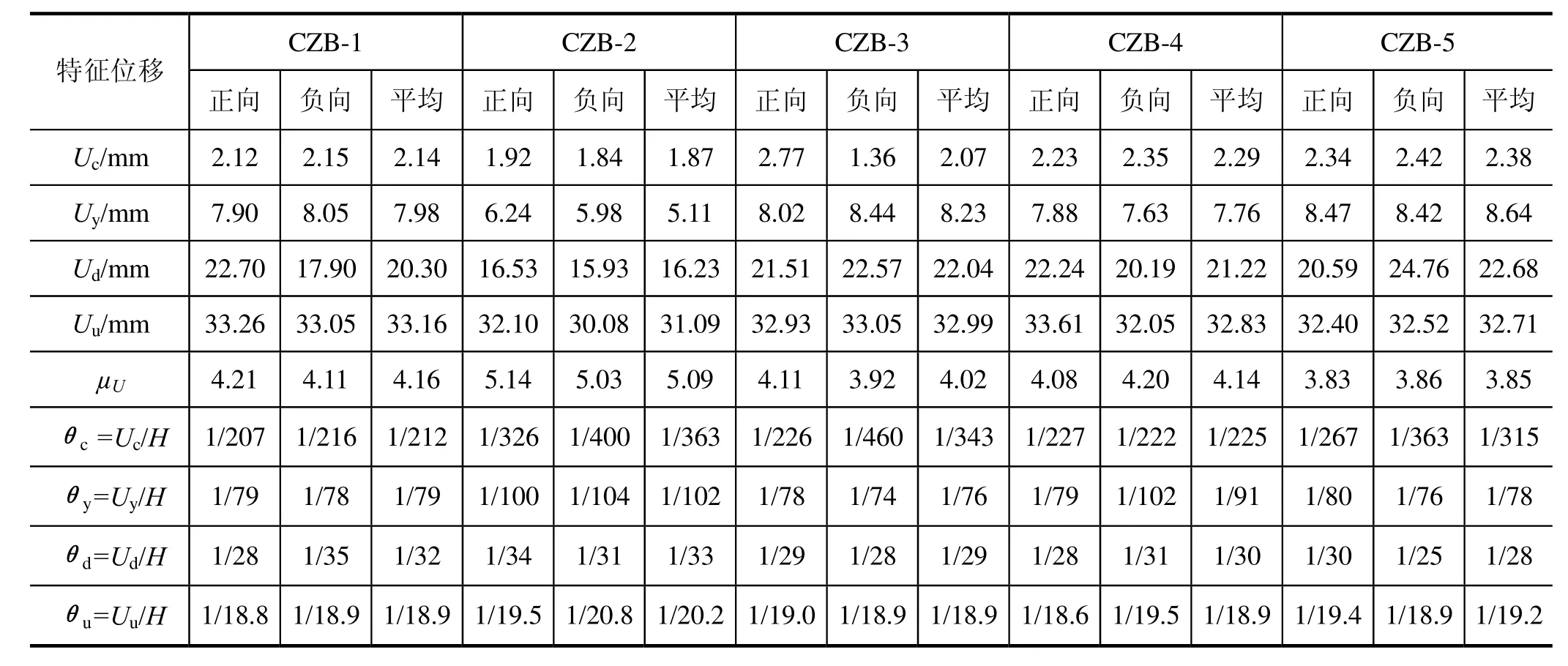

2.3 特征位移与延性

所有试件的特征位移实测值列于表4,其中:Uc为开裂位移;Uy为屈服位移;Ud为极限荷载位移;Uu为加载的最终位移。定义表中延性系数µU=Uu/Uy。为了比较各试件的变形能力,表4同时给出了试件在不同阶段的实测位移角以及各位移角的符号及算式。

表4 特征位移实测值Table 4 Experimental results of characteristic displacement

由表4可知:

(1)CZB-1和CZB-3的位移延性系数平均值分别为4.16和4.02。这说明在相同轴压比下,再生混凝土柱与普通混凝土柱延性相近。各试件延性系数均大于3.8,说明再生混凝土柱仍具有良好的延性性能。

(2)全再生混凝土柱CZB-3和CZB-5试件,其轴压比为0.8的试件CZB-5比轴压比为0.4的试件CZB-3延性系数小4.23%,说明随着轴压比的增大,再生混凝土柱的延性有所降低,因此再生混凝土柱用于轴压比相对小的多层结构中较为适合。

需要指出的是,由于试验的最终荷载并没有下降到极限荷载的85%,所以取结构位移角为1/20时的加载点水平位移为加载的最终位移Uu。CZB-2的延性系数大于其它试件,是由于其屈服位移较小所致。

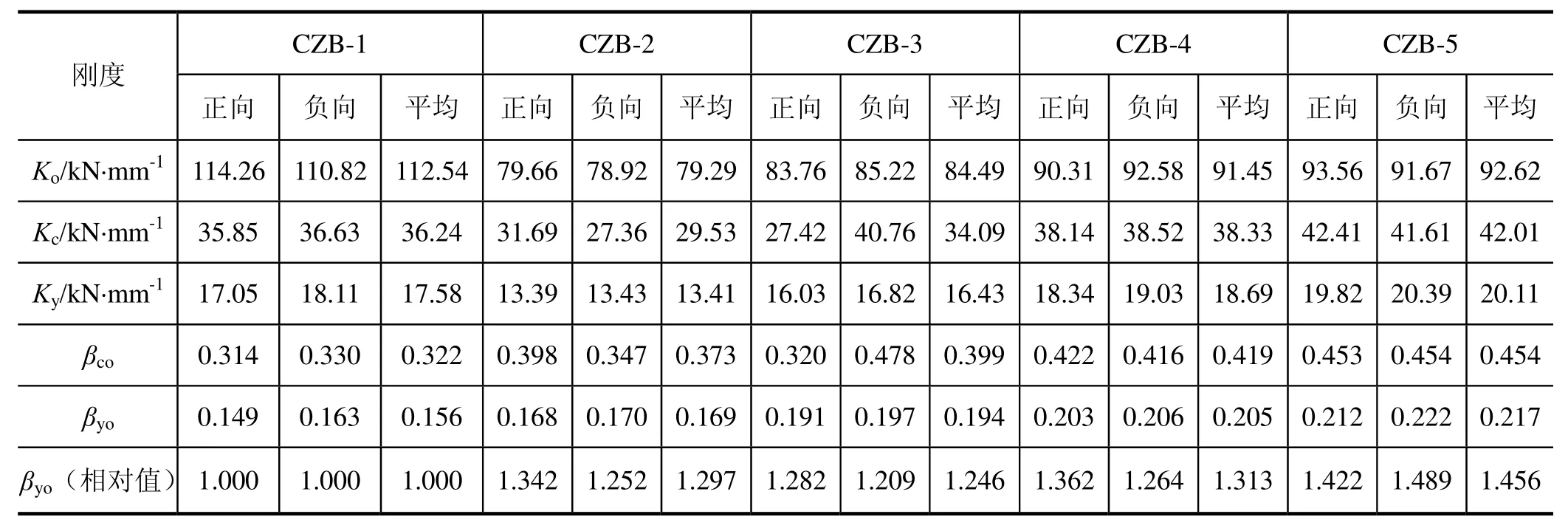

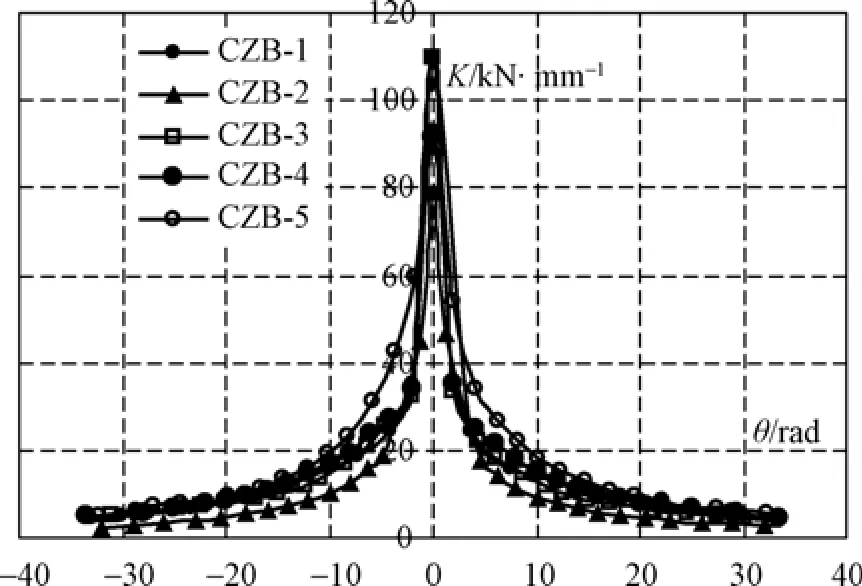

2.4 刚度

实测各试件的各阶段刚度及其衰减系数列于表5。表中:K=F/U,为试件抗侧移刚度,其中F为水平荷载,U为与水平荷载相对应的水平位移;Ko为初始弹性刚度;Kc为明显开裂割线刚度;Ky为明显屈服割线刚度;βco=Kc/Ko为明显开裂刚度与初始刚度的比值,反映试件从初始阶段到明显开裂时刚度的衰减;βyo=Ky/Ko为明显屈服刚度与初始刚度的比值,反映试件从初始阶段到明显屈服时刚度的衰减。

表5 各试件的刚度实测值及其衰减系数Table 5 Experimental results of stiffness and their attenuation coefficients

图5 K-θ 关系曲线Fig.5 curves of K-θ relation

由表5和图5可知:

(1)所有试件的刚度在加载初期退化较快;当水平位移达到屈服位移时,刚度退化速度明显变缓;后期刚度退化进一步变慢。刚度衰减规律呈现速降阶段、次速降阶段、缓降阶段的特征。

(2)再生混凝土柱CZB-3的初始刚度比普通混凝土柱CZB-1降低24.92%。

(3)随着配筋率的增加试件的初始刚度提高。其中,CZB-3、CZB-4的初始刚度分别比CZB-2提高6.56%和15.34%。

(4)随着配筋率的增加试件的开裂刚度提高。其中,CZB-3、CZB-4的开裂刚度分别比CZB-2提高15.44%和29.80%。

(5)随着配筋率的增加试件的屈服刚度提高。其中,CZB-3、CZB-4的屈服刚度分别比CZB-2提高22.52%和39.37%。

(6)CZB-5在加载初期刚度衰减明显慢于其它试件,但试件屈服后刚度衰减迅速。

试验表明,随着配筋率的增加,再生混凝土试件的初始刚度提高的比例较小,而相应的开裂刚度和屈服刚度提高的比例相对较大。其原因在于:在加载的初期混凝土对试件刚度的贡献较大,而本文再生混凝土柱所采用的再生混凝土相同;开裂后受拉区混凝土退出工作,受拉区钢筋对试件刚度的贡献比例加大。

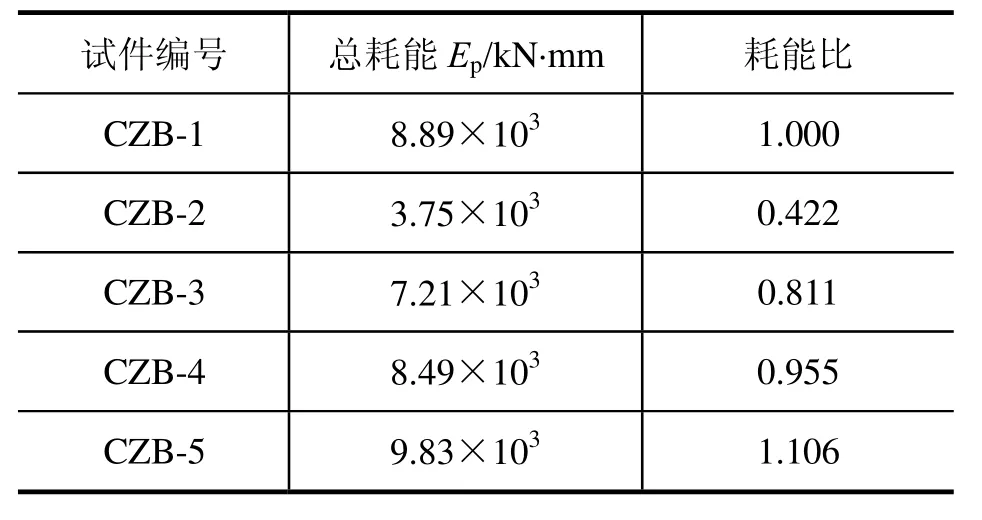

2.5 耗能

试件在加载过程中耗散能量的大小可用滞回曲线所包围的面积反映,试件各滞回环面积的累加为试件总耗能的大小。在试验中,由于每个试件的加载历程不尽相同,本文取各试件滞回曲线外包线包围的面积作为各试件耗能的代表值,并用此来比较各试件的相对耗能能力。实测所得各试件的耗能代表值Ep及其相对值列于表6。

由表6可知:再生混凝土柱CZB-3比普通混凝土柱CZB-1的耗能值下降了18.9%;随着配筋率的增加再生混凝土柱的耗能代表值提高,其中,CZB-3、CZB-4的耗能代表值分别比CZB-2提高了92.18%、126.30%; CZB-5比CZB-3的耗能代表值提高了36.37%。

表6 各试件实测耗能能力Table 6 Results of energy dissipation

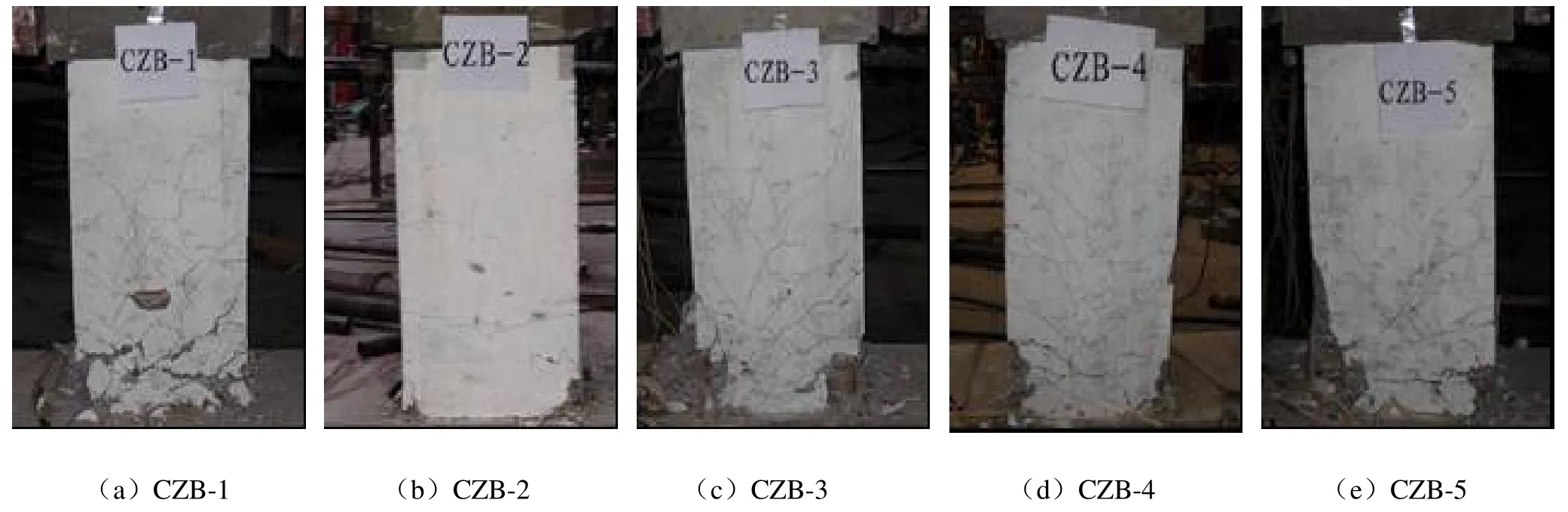

2.6 破坏特征

CZB-1、CZB-2、CZB-3、CZB-4和CZB-5的最终破坏形态如图6。试件的破坏特征具有以下特点:

图6 试件最终破坏形态Fig. 6 Failure mode of specimens

(1)5个试件的剪跨比一致,试验中它们的破坏机制均为受拉区纵筋先屈服,之后受压区混凝土压碎。

(2)CZB-1和CZB-3的轴压比均为0.4,配筋率为2.31%,柱根弯剪裂缝开展较大,柱根角部混凝土被压碎剥落,纵筋呈“灯笼状”外露,它们呈现弯曲破坏为主的形态。

(3)CZB-2的轴压比为0.4,配筋率为1.02%,由于其配筋率比其它4个试件小,其根部只产生一条受弯水平通缝,混凝土压碎剥落很少,CZB-2更明显地呈现弯曲破坏为主的形态。

(4)CZB-4的轴压比为0.4,配筋率为3.51%,由于其配筋率比其它4个试件大,柱根角部混凝土被压碎剥落较少,柱身上受剪斜的裂缝分布较多,CZB-4呈现弯剪破坏的形态。

(5)CZB-5的轴压比为0.8,配筋率为2.31%,由于其设计轴压比大于其它4个试件,柱根角部混凝土被压碎剥落严重,钢筋压屈更为明显,CZB-5比其它试件的压坏现象明显。

3 承载力计算

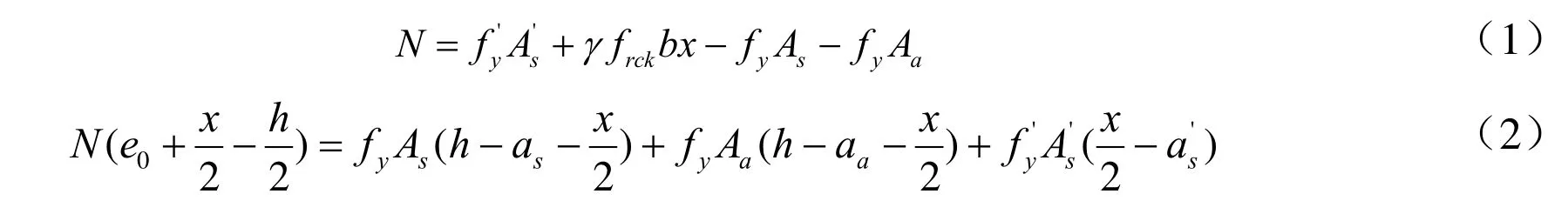

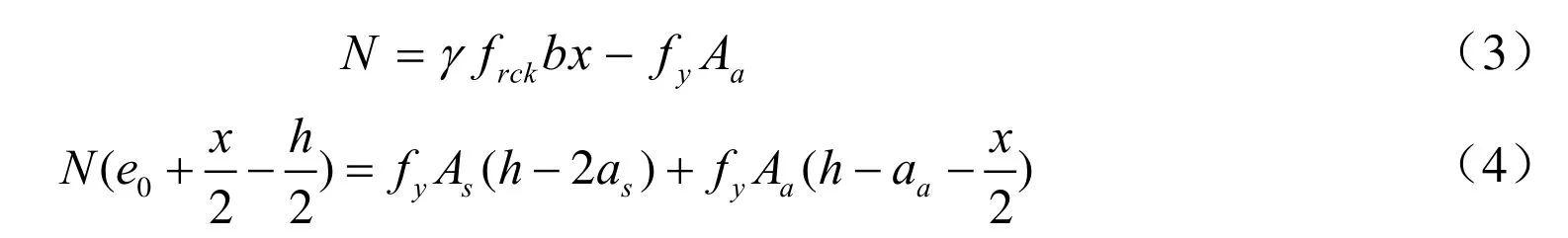

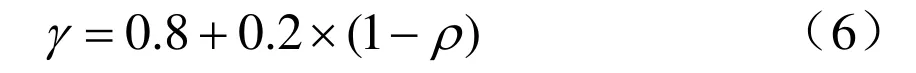

基于本文试验结果,当柱对称配筋且在大偏压破坏条件下,其水平承载力计算模型如图7所示,相应的水平承载力计算公式如下:

试件水平承载力:

式(1)—(5)中,x为柱截面受压区高度;b为柱截面宽度;fy、为柱纵筋抗拉、抗压强度;As、为柱边缘纵筋受拉、受压总面积;Aa、为柱腹板处受拉、受压纵筋总面积;frck为再生混凝土抗压强度;N为轴力;h为柱截面高度;e0=M N,为偏心距;as、为柱边缘受拉、受压纵筋合力点到截面边缘的距离;aa、为柱腹板受拉、受压纵筋合力点到截面边缘的距离;H为模型水平加载点至基础顶面距离;F为水平承载力。

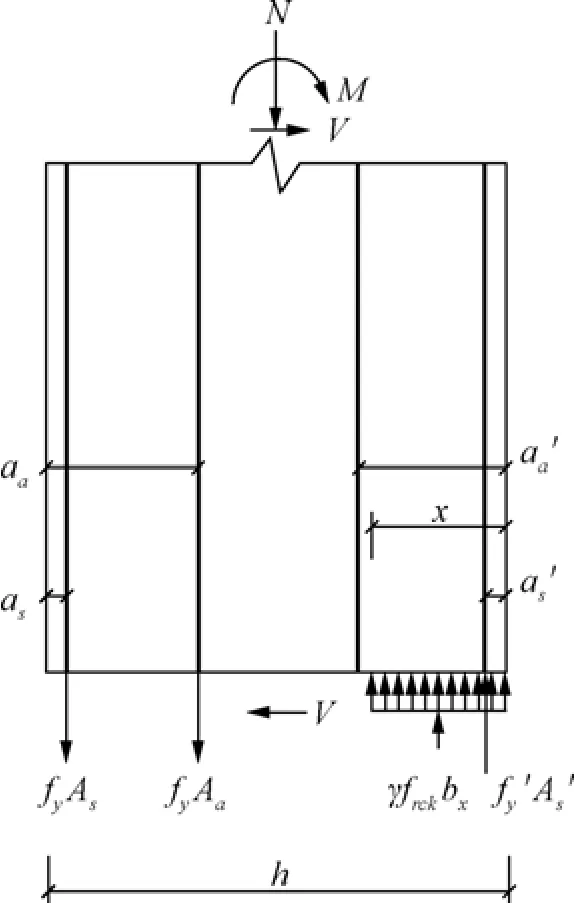

式中,γ为再生混凝土抗压强度折减系数;ρ为再生骨料取代率。

上述各式与普通混凝土柱承载力计算公式类似,主要区别是公式中增加了再生混凝土抗压强度折减系数γ,并且依据本文试验结果提出了γ随再生骨料取代率增加,混凝土抗压强度减小的近似确定方法,当再生骨料取代率为0%时,取为1.0;当再生骨料取代率为100%时,取为0.8,其它取代率可按线性插值得到。

按上式计算所得各试件的承载力与实测值的比较列于表7。

图7 试件承载力计算模型Fig.7 Mechanical capacity model of specimens

表7 试件承载力计算值与实测值Table 7 Experimental and calculated results of ultimate loads

由表7可知,CZB-1、CZB-2、CZB-3、CZB-4和CZB-5的极限荷载计算值和实测值的相对误差分别为2.58%、−2.51%、3.81%、4.41%和−4.43%,符合较好。进行再生混凝土试件承载力计算时,对其混凝土抗压强度折算的主要原因在于:在相同位移角下,随着再生混凝土骨料取代率的增加,其混凝土性能退化的现象愈加明显;同时,再生混凝土与钢筋锚固性能也随着再生骨料取代率的增加而有所削弱。

4 结论

(1)全再生混凝土柱与普通混凝土柱相比,其混凝土的弹性模量明显减小,试件承载力稍有下降,初始刚度明显降低,耗能能力下降。

(2)随着配筋率的增加,再生混凝土试件的承载力呈增大趋势,本文配筋率分别为2.31%和3.51%的试件与配筋率为1.02%的试件相比,其承载力分别提高了52.37%和69.42%。

(3)随着配筋率的增加,再生混凝土试件的初始刚度提高的比例较小,而相应的开裂刚度和屈服刚度提高的比例相对较大。

(4)随着配筋率的增加,再生混凝土试件的耗能能力提高,本文配筋率分别为2.31%和3.51%的试件与配筋率为1.02%的试件相比,其耗能值分别提高了92.18%和126.30%。

陆凯安,1999. 我国建筑垃圾的现状与综合利用. 施工技术,28(5):44—45.

施钟毅,李阳,2004. 再生混凝土的试验研究与工程应用. 粉煤灰,(4):3—4.

沈宏波,2005. 再生混凝土柱受力性能试验研究. 上海:同济大学土木工程学院.

孙跃东,肖建庄,周德源等,2006. 再生混凝土框架抗震性能的试验研究. 土木工程学报,39(5):9—15.

肖建庄,李佳彬,兰阳,2002. 再生混凝土技术研究最新进展与评述. 混凝土,(10):17—20.

Andrze A., Alina K., 2002. Influence of recycled aggregate on mechanical properties of HS/ HPC. Cement and Concrete Composites, 24 (2): 269—279.

Katz A., 2004. Treatments for the improvement of recycled aggregate. Journal of Materials in Civil Engineering, 16(6): 597—603.

An Experimental Study on the Seismic Behavior of Recycled Concrete Columns with Different Reinforcement Ratio

Yin Haipeng1,2), Cao Wanlin1,2), Zhang Yaqi1)and Zhang Jianwei1)

1) The College of Architecture and Civil Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China

2) Key Lab of Urban Security and Disaster Engineering, MOE, Beijing 100124, China

A series of laboratory experiments of five 1 / 2 scale columns under cyclic loading action were performed.Among 5 columns, one is a natural concrete column and four are recycled concrete columns. Load-carrying capacity,stiffness and its deterioration process, hysteretic loop, ductility, energy dissipation and failure patterns were analyzed on the basis of the experiments. A practical method of load-carrying capacity calculation based on concrete strength reduction was proposed. Our results show that, with the increase of reinforcement ratio, load-carrying capacities, stiffness, and dissipation of the columns were improved. A practical method of load-carrying capacity calculation based on concrete strength reduction was proposed in this paper, and the calculatied results are in good agreement with experimental results.

Recycled concrete; Columns; Reinforcement ratio; Seismic behavior; Experimental study

北京市科技计划重点项目(D07050601670701);国家十一五科技支撑计划课题(2008BAJ08B14);北京市自然科学基金(8102010);北京工业大学博士创新计划(bcx-2009-035)

2010-02-24

尹海鹏,男,生于1980年。博士研究生。主要从事工程抗震研究。E-mail: yhp_1980@emails.bjut.edu.cn

尹海鹏,曹万林,张亚齐,张建伟,2010. 不同配筋率的再生混凝土柱抗震性能试验研究. 震灾防御技术,5(1):99—107.