不同加固方式对混凝土梁柱节点抗震性能的影响1

2010-11-10王作虎杜修力邓宗才

王作虎 杜修力 邓宗才

(北京工业大学城市与工程安全减灾教育部重点实验室,北京 100124)

不同加固方式对混凝土梁柱节点抗震性能的影响1

王作虎 杜修力 邓宗才

(北京工业大学城市与工程安全减灾教育部重点实验室,北京 100124)

在简要分析了汶川地震中钢筋混凝土框架结构的震害后,通过芳纶布(AFRP)加固钢筋混凝土框架节点的抗震性能试验,研究了不同加固方式对混凝土梁柱节点抗震性能的影响。研究结果表明:采用AFRP加固后的梁柱节点,极限承载力和抗震性能得到了显著改善,破坏形式由脆性破坏变为延性破坏。

汶川地震 节点 加固 抗震性能

引言

2008年5月12日14时28分,四川省汶川县发生了里氏8.0级特大地震,震中位于汶川县映秀镇,震源深度14km。此次地震是继唐山地震后我国境内发生的破坏性最强、波及范围最广的一次特大地震。纤维增加塑料(FRP)是一种新型、高效的结构加固材料(余琼等,2004;王布等,2005;吴波等,2005;Antonopoulos等,2003;Prota等,2004;王布等,2006),本文在简要分析了汶川地震中钢筋混凝土框架节点的震害后,针对混凝土框架节点的破坏形态,通过对芳纶布(AFRP)加固钢筋混凝土框架节点抗震性能的试验,研究了不同加固方式对混凝土梁柱节点抗震性能的影响。

1 汶川地震中钢筋混凝土框架结构的震害分析

在汶川地震中,多数框架结构的主体结构震害较轻,破坏主要发生在填充墙和维护结构上(熊立红等,2008;韩军等,2008;清华大学土木工程结构专家组等,2008)。框架梁、柱的破坏表现为“强梁弱柱”式破坏,震害的特征主要是柱头和柱脚的破坏,轻则表现为框架柱混凝土开裂、剥落,钢筋裸露;重则表现为混凝土压酥,纵向钢筋屈服,呈“灯笼”状。分析其原因,主要是地震的反复作用使梁柱节点处于剪压复合应力的条件下,所以节点更容易发生破坏。梁柱节点典型的破坏照片如图1所示。

2 试验概况

2.1 试件设计与加载装置

试验共设计了4个试件,试验变化参数主要有AFRP布的层数和加固方式。构件所使用的混凝土设计强度为C35,实测立方体的抗压强度平均为42.5MPa。AFRP布为深圳海川实业股份有限公司提供的AFS-40型芳纶纤维布,其名义极限抗拉强度为2060MPa,弹性模量为1.18×105MPa,设计厚度为0.193mm。节点构件的试验模型尺寸和配筋见图2。

试验加载方案采用柱端加载,试验加载装置如图3所示。试验中试件竖向荷载由液压千斤顶一次施加,并在试验中保持恒定。柱端的水平低周反复荷载由推拉千斤顶施加,每级荷载循环2次。试验加载过程采用荷载-位移混合控制,即构件开裂前采用荷载进行控制,开裂之后采用位移控制。

2.2 加固方案

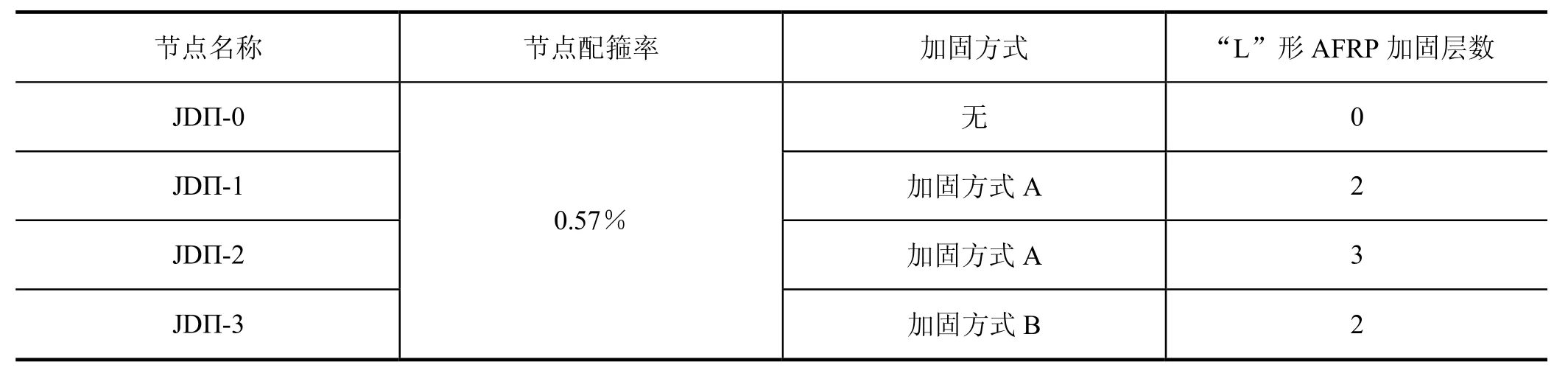

每个加固构件梁端、柱端的加固方法为先沿梁顶柱侧、梁底柱侧粘贴纵向AFRP布,然后在横向缠绕AFRP箍。节点核心区域采用粘贴“X”形AFRP的加固方案,具体的加固方案和试验变化参数分别见图4和表1。节点JDП-3的核心区域未进行加固,代表有正交梁的情况。

表1 试验变化参数Table 1 Experimental parameters

3 试验结果与分析

3.1 试验结果

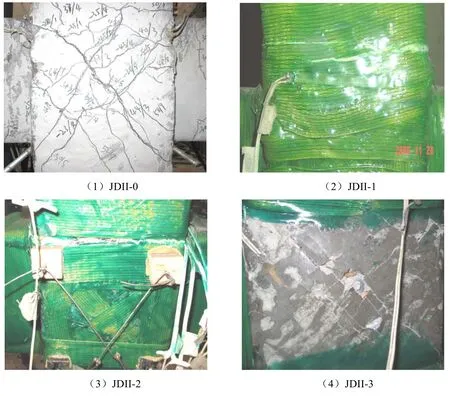

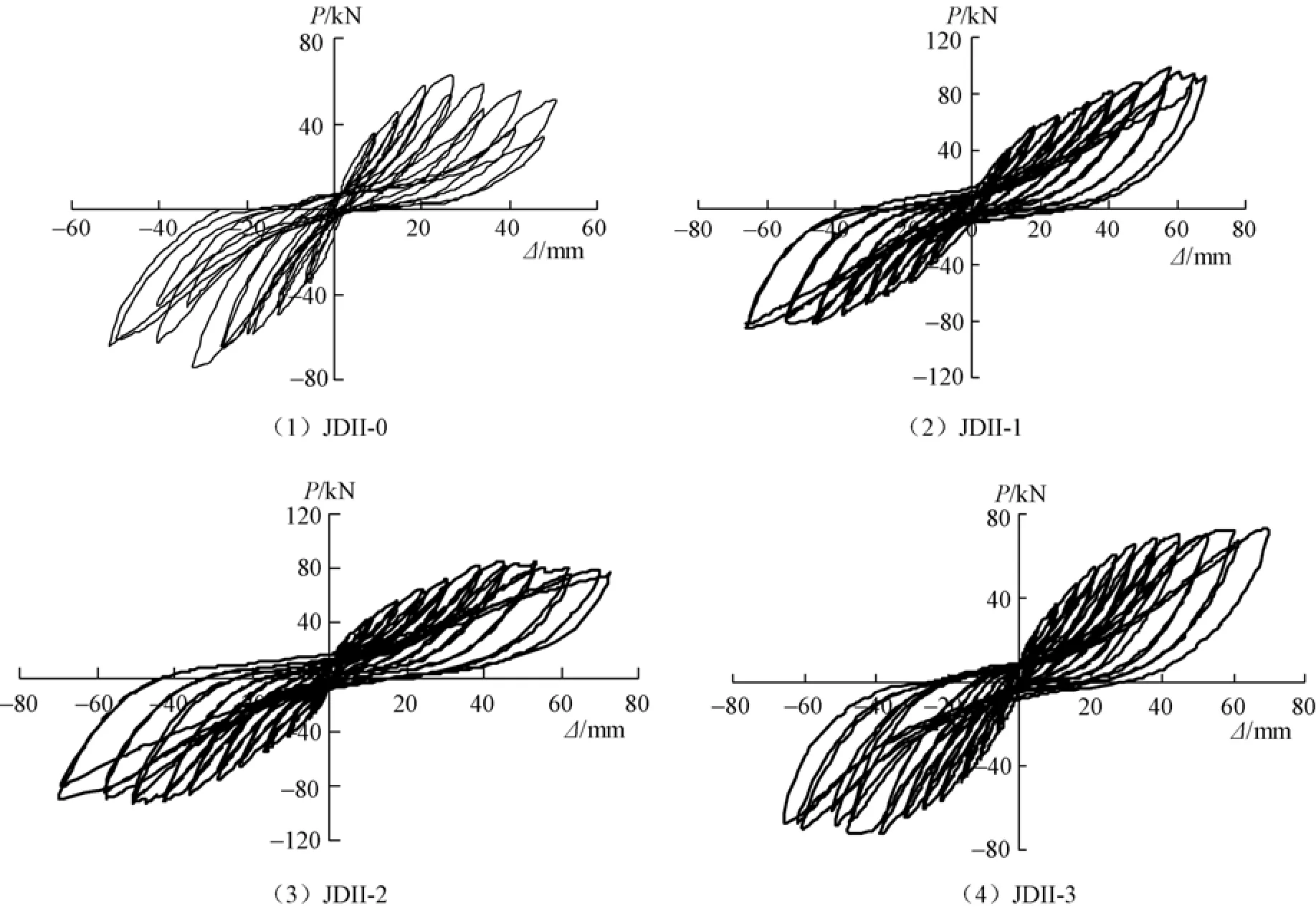

节点JDII-0的破坏由核心区域斜裂缝交叉处的混凝土脱落导致,属于剪切破坏。各加固节点由于AFRP的加固,不能观察裂缝的发展过程。但在各加固构件最后的加载阶段,均可观察到核心区域的竖向压条和梁端的“L”形AFRP布有部分断裂,并在柱端处形成很大的水平裂缝。从裂缝处可以看见里面的混凝土已被压酥,为防止突然破坏,终止了试验。各加固构件都属于典型的柱端弯曲破坏,各构件典型的破坏形态、滞回曲线分别见图5和图6所示,试验结果见表2。

图5 节点的破坏形态Fig.5 Failure modes of joints

图6 构件的滞回曲线Fig.6 Hysteresis curves of specimens

表2 主要试验结果Table 2 Test results from experiments

由表2可以看出:①AFRP布加固能够改变节点的破坏形态,由剪切破坏变为弯曲破坏,对提高钢筋混凝土框架节点的抗剪承载力效果明显;②试验中未发现各构件有脱粘破坏的现象,说明采用的锚固方式很有效;③相对于未加固的节点,加固节点的承载力提高系数为15.99%—53.40%,位移提高系数为35.12%—43.29%;④对于核心区域有正交梁的节点JDII-3,用AFRP布进行加固后,其承载力和水平位移也得到了很大的提高。

3.2 延性

借用钢筋混凝土框架结构常用的图解法,根据实测P-Δ骨架曲线来确定构件的屈服位移Δy,再取骨架曲线下降段相应于0.85Pmax处的位移作为极限位移Δu,位移延性系数μΔ的计算公式为:

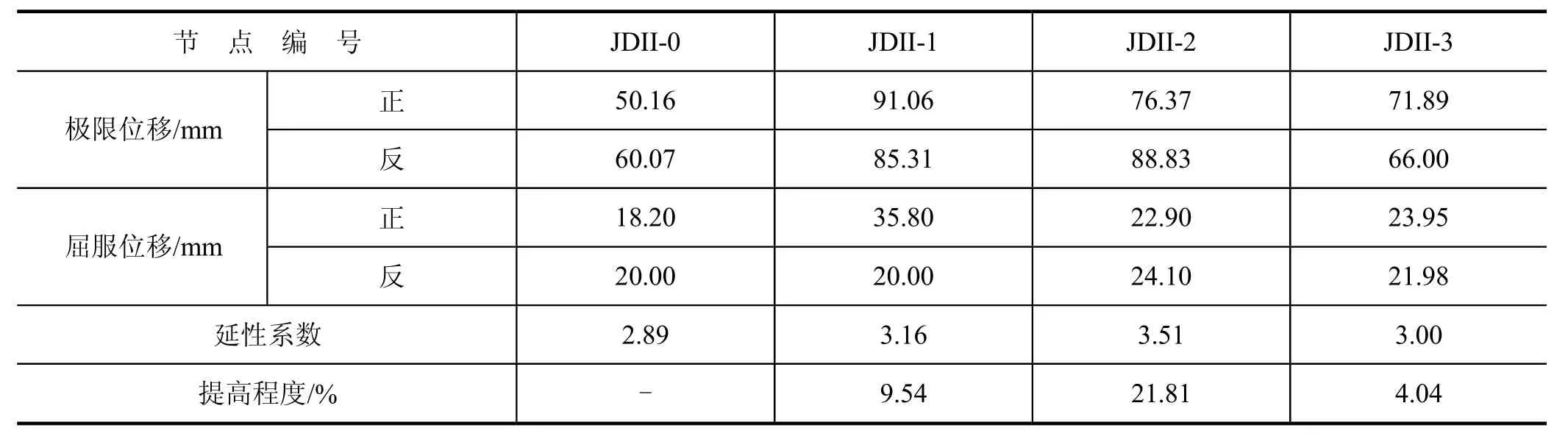

各构件实测延性系数和加固构件延性提高系数见表3。

表3 构件的位移延性系数Table 3 Ductility indices of specimens

由表3可以看出,相对于标准对比节点,加固构件的延性系数提高了4.04%—21.81%(即使是有正交梁的情况下,延性系数也提高了4.04%),这对提高混凝土框架节点的抗震性能有利。

3.3 耗能和刚度退化

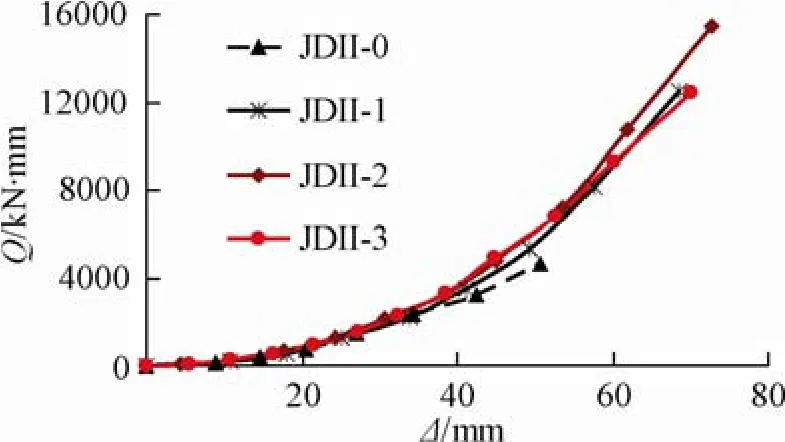

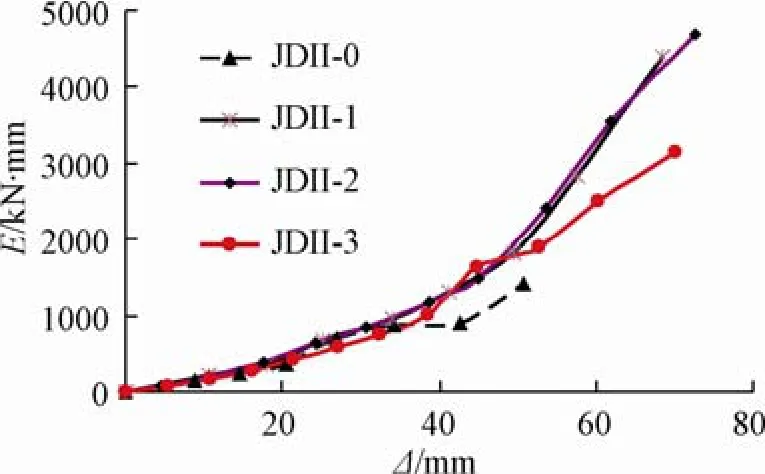

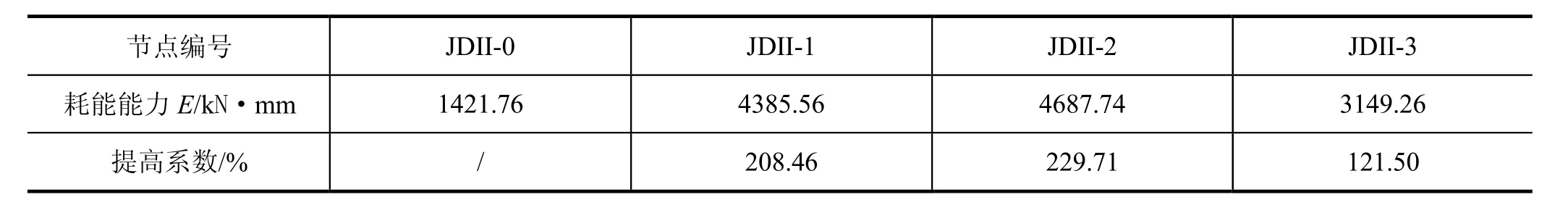

滞回曲线是结构抗震性能的综合表现,滞回环包络线面积E的大小表明结构耗散地震能力的多少,累积滞回耗能Q等于试件最终破坏前各实测滞回环的面积之和。各构件的耗能能力E、累积滞回耗能Q和耗能能力的提高系数分别见图7和图8及表4。

图7 试件的耗能能力Fig.7 Energy dissipation of specimens

图8 试件的累积滞回耗能Fig.8 Cumulative energy dissipation of specimens

表4 加固构件耗能能力的提高系数Table 4 The improvement of energy dissipation coefficients of strengthened specimens

由表4可以看出,加固节点的耗能能力E相对于对比节点有显著的提高。相对于对比节点,加固构件耗能能力的提高系数为121.50%—229.71%,说明AFRP加固能增加混凝土框架节点的抗震性能。另外,节点JDII-2相对于节点JDII-1,虽然AFRP的层数增加了一层,但是耗能能力增加却并不大,这说明AFRP层数超过2层后,再增加加固层数对节点耗能能力的提高效果并不明显。

结构的退化性质反映了结构累积损伤的影响,是结构动力性能的重要特点之一。下面引入环线刚度来评价结构的退化性质。结构的刚度退化可以取同一级变形下的环线刚度来表示,其计算式为:

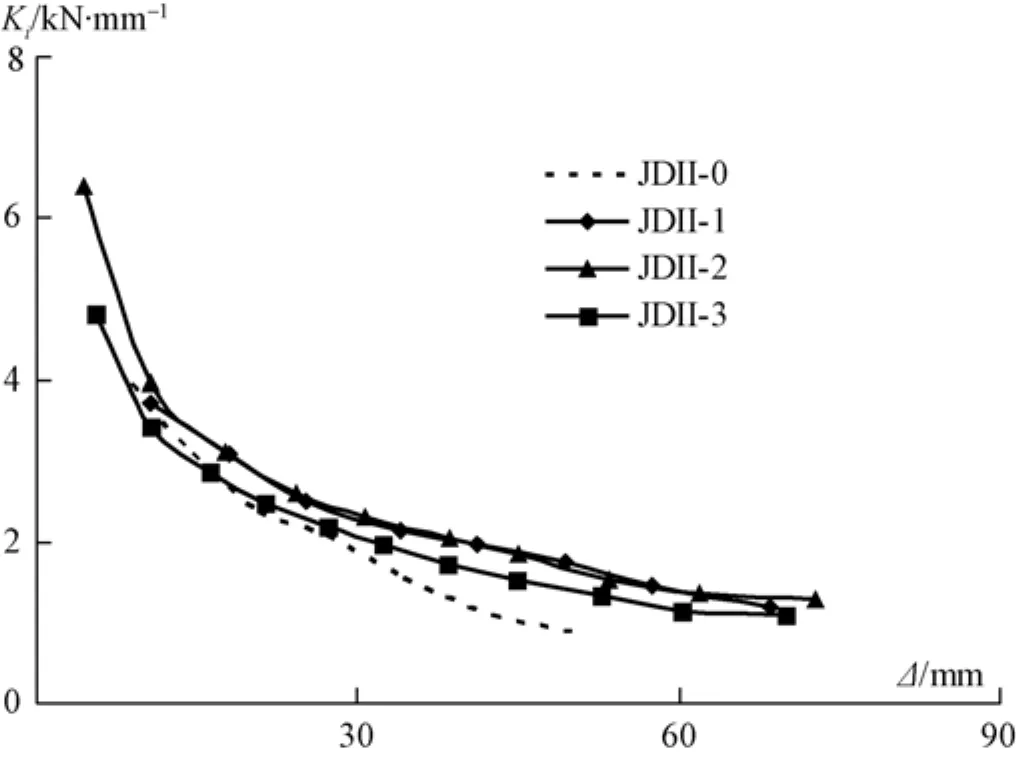

图9 各构件的环线刚度Fig.9 Typical curves of stiffness versus displacement

式中,Ki为环线刚度,单位kN/mm;为位移延性为j时,第i次循环的峰值荷载值;为位移延性为j时,第i次循环的峰值位移值;n为循环总次数。

构件的环线刚度与柱端水平位移的关系如图9所示。

由图9可见,在整个试验过程中加固节点的环线刚度均大于对比构件的环线刚度,这说明加固构件的刚度退化有明显的减弱趋势。

本文提出的加固方法是针对没有楼板影响的梁柱节点,在实际工程中的梁柱节点很可能受到楼板的影响,因此本文提出的加固方法还应该根据实际情况进行改变。梁侧面的AFRP不能再环向缠绕了,而是应向上粘贴至楼面板后再延伸一定距离,以确保锚固的效果,至于具体的加固效果还需做进一步的研究。

4 结论

通过上述4个节点构件的低周反复加载试验,得到了以下主要结论:

(1)采用AFRP加固后的梁柱节点,承载力和极限水平位移均得到显著提高,最大提高值分别为53.40%和43.29%;破坏形式从核心区域的剪切破坏变为柱端的弯曲破坏,由脆性破坏变为延性破坏。可见用AFRP进行节点加固是一种有效的加固方式,具有推广应用的价值。

(2)用AFRP加固后的梁柱节点,抗震性能也得到了显著改善。加固后滞回环的形状更加丰满,节点的延性提高,刚度退化减缓,耗能能力可提高0.2—2.3倍。

(3)当AFRP加固层数超过2层后,再增加加固层数对节点耗能能力的提高效果并不明显。

(4)建议在实际加固工程中,宜适当增加节点核心区域竖向压条的层数,并根据实际情况灵活布置。

韩军,李英民,刘立平等,2008. 5.12汶川地震绵阳市区房屋震害统计与分析. 重庆建筑大学学报,30(5):21—27.

清华大学、西南交通大学、北京交通大学土木工程结构专家组,2008. 汶川地震建筑震害分析. 建筑结构学报,29(4):1—9.

王布,王溥,夏春红,2005. 核心区外碳纤维布增强混凝土框架节点抗剪性能试验研究与机理. 工业建筑,35(7):29—33.

王布,夏春红,王溥等,2006. 碳纤维布-角钢组合加固混凝土框架节点抗震性能试验研究. 施工技术,35(4):74—78.

吴波,王维俊,2005. 碳纤维布加固钢筋混凝土框架节点的抗震性能试验研究. 土木工程学报,38(4):60—65.

熊立红,杜修力,陆鸣等,2008. 5.12汶川地震中多层房屋典型震害规律研究. 北京工业大学学报,34(11):1166—1172.

余琼,陆洲导,2004. 受损对碳纤维加固框架节点的影响. 同济大学学报,32(2):177—181.

Antonopoulos C.P., Triantafillou T.C., 2003. Experimental investigation of FRP strengthened RC beam-column joints. Journal of Composites for Construction, 7 (1): 39—49.

Prota Andrea, Nanni Antonio, Manfredi Gaetano, Cosenza Edoardo, 2004. Selective upgrade of underdesigned reinforced beam-column joints using carbon fiber-reinforced concrete. ACI Structural Journal, 101 (5): 699—707.

An Experimental Study on the Seismic Behavior of Beam-Column Joints Strengthened with AFRP Sheets

Wang Zuohu, Du Xiuli and Deng Zongcai

(The Key Laboratory of Urban Security and Disaster Engineering, Ministry of Education, Beijing University of Technology, Beijing 100124, China)

Based on the field surveys in seismic regions after the Wenchuan Earthquake, damage features of beam-column joints are summarized and analyzed. Three steel reinforced concrete beam-column joints strengthened with AFRP sheets and one un-strengthened joints are tested for comparing their seismic performances. Based on the experimental results the effect of different rehabilitation schemes area is analyzed. It is found that the ultimate strength and seismic behavior of the joints strengthened with AFRP are improved remarkably, the failure model of strengthening joints was changed from brittleness failure to ductility failure.

Wenchuan earthquake; Beam-column joints; Rehabilitation; Seismic behavior

北京市教委基金(4700001401509)和北京市教委科技项目(JC004013200801)资助

2009-09-20

王作虎,男,生于1979年。博士研究生。主要从事FRP混凝土结构研究应用。E-mail: wangzuohu@emails.bjut.edu.cn

王作虎,杜修力,邓宗才,2010. 不同加固方式对混凝土梁柱节点抗震性能的影响. 震灾防御技术,5(1):1—8.