论新莽六书之鸟虫书

2010-10-30林振宇

林振宇

(泉州师范学院 文学与传播学院,福建 泉州362000)

论新莽六书之鸟虫书

林振宇

(泉州师范学院 文学与传播学院,福建 泉州362000)

新莽六书中的鸟虫书与先秦那些富有装饰意味的鸟虫书名同实异。它没有用鸟、虫、鱼等具体的物象对字体进行装饰,它的形成与科斗文的形成有异曲同工之妙,都是在自然的书写中由于毛笔的特性使其笔画带有某些物象,其字法结构都符合当时的正体篆书。

鸟虫书;装饰性鸟虫书;书写性鸟虫书

鸟虫书的称谓最早见之于东汉许慎的《说文解字序》。《序》曰:“自尔秦书有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书。汉兴有草书,《尉律》:学童十七以上始试,讽籀书九千字乃得为史,又以八体试之,郡移太史并课,最者以为尚书史。书或不正,辄举劾之……及亡新居摄,使大司空甄丰等校文书之部,自以为应制作,颇改定古文,时有六书,一曰古文,孔子壁中书也;二曰奇字,即古文而异体者也;三曰篆书,即小篆,秦始皇使下杜人程邈所作也;四曰左书,即秦隶书;五曰缪篆,所以摹印也;六曰鸟虫书,所以书幡信也。”[1](P315)由此可见,鸟虫书最早称作“虫书”,西汉初年仍作为“八体”之一,由太史用来课试学童。至新莽复古改制,则称“虫书”为“鸟虫书”,是用来书写幡信的字体。

一、对鸟虫书的界定

由于词义的变化,鸟虫书所指时而宽泛时而狭窄,导致后人在认识和研究“鸟虫书”时皆有所出入。如鸟虫书具体的讲可以指有鸟形或虫形的书体,也可以指包括所有动物的书体。在上古时代,虫的含义较为模糊,有时扩展得很宽泛,它不但可以把“鸟”统称在内,还可以把所有的动物都统称在内。段玉裁为《说文·序》的“鸟虫书”作注时说:“上文四曰虫书,此曰鸟虫书,谓其像鸟或像虫,鸟亦羽虫也。”[1](P162)《大戴礼记·曾子·天圆》说:“毛虫之精者曰麟,羽虫之精者曰凤,介虫之精者曰龟,鳞虫之精者曰龙,倮虫之精者曰圣人”[3](P143),连人都可称之为倮虫,可见虫的含义已扩大到所有的动物。许慎《说文》对虫字的解释:“虫,一名蝮,博三寸,首大如擘指,象其卧形。物之微细,或行,或毛,或蠃,或介,或鳞,以虫为象。凡虫之属皆从虫。”[1](P278)其后半部分的解释与《大戴礼记》所说的基本相合。但汉代以后虫字所指,已回复到原来作为昆虫的总称了,新莽时代鸟虫书具体所指与其词义也应具有很大的关系。

后人对鸟虫书的研究也是据其词义所指而展开。如容庚的《鸟书考》中就以字形中有无鸟形作为判断的标准,他对传世的40件鸟虫书器铭进行综合考察得出结论,“假定王子于及王孙渔作器于公元前554年,至宋公得之卒于公元前404年,则鸟书之流行不过一百五十年。其有国名可考者,为越、吴、楚、蔡、宋五国,而以越国所作器为最多。”[4](P88)当然他也指出鸟书之器不一定尽作鸟书,其鸟书亦有种种不同,原字之外,有加一鸟形于旁,以为纹饰,去其鸟形仍可成字者,如用戈。有加一鸟形于下者,如玄镠戈。亦有加两鸟于左右的,有笔画与鸟形混合不分的,等等。

马国权在《鸟虫书论稿》一文中根据传世铜器印章等实物认为应有鸟书、虫书和鱼书之别。但鱼书只见于汉代,先秦的至今未见,鱼书之名也不见汉代的典籍。由于鱼与虫的关系特别密切,鱼部的字往往可与虫部相通,因此可将这些鱼虫混杂或鸟鱼混杂的书体泛称为虫书,这样比较概括同时也符合当时的语言实际。并且对鸟书和虫书分别做了论述。其对鸟书的界定与容庚先生颇为相近,所谓鸟书,指的是以篆书为基础,仿照鸟的形状施以笔画而写成的美术化的字体。在形式多样的鸟虫书中,有鸟头的为鸟书,无鸟头的便是虫书。而两汉的虫书主要出现在汉印上,它们形体上的特点是模仿爬虫类身体屈曲盘绕的特征将印面屈曲填满,这与缪篆的差别在于它尽量避免笔画平直。汉代还有一类虫书就是用来书写幡信的书体,笔画故作蜿蜒,有轻微的屈曲,其与鸟、虫等物象相距较远,而与汉印中作虫书的体貌比较接近。在这里马先生根据字体中物象显隐情况隐约地透露出有两种类型鸟虫书的意思。

丛文俊先生在前二者研究的基础上指出,除了有鸟书、虫书之外,还应有凤书与龙书的存在。因为在文献记载中屡见,如王愔《古今文字志目》卷上有“凤书”,萧子良《古今篆隶文体》中有“凤鸟书”,韦续《墨薮·五十六种书》列释“鸾凤书”。凤书最初只用在王侯贵族自作兵器题铭,代表作品有《玄镠戈》,其图案化的美冠、修长的喙与柔曲的蛇颈及蹈跃的双足、蜿转似波纹的尾羽,都显示出与一般鸟形的差异。《用戈》虽凤形简化,但突出冠、颈、足、尾部分也显示出与一般鸟形的不同。凤书特别是简式凤书与鸟书的差异十分细微,如不注意考察很难区分出各自代表的物象。韦续《五十六种书》中提及“龙书”在实物中乃是夔龙,和甲骨文及早期金文龙字差不多,还常与凤形象同饰于同一铭文之中,如《玄镠戈》中“镠”字做凤凰衔书形,“玄”字饰夔形。龙书凤书合鉓一物具有禳福除祸、辟邪趋吉的作用。在论及鸟凤龙虫书时,鸟、凤、龙三书为一类,虫书自成一类。鸟、凤、龙书共同的特征是不论繁式、简式、变化式所饰的物象基本上游离于字形之外,不影响识读,只有少数字形的笔画线条与物象糅为一体。字形为了与物象相协和往往要做变形处理,这样的处理多借助于虫书的装饰手法,作品也就更多地表现出工艺美而不是书写美。换句话说,鸟、凤、龙这三体书就是在虫书的基础上增饰物象并稍加变化而己,缺少独立的书体特征。

多数学者在鸟虫书研究上都把目光投向春秋战国时各国的鸟虫书。分析那些属于鸟书,哪些属于虫书,且分类还不断的繁化。

启功《古代字体论稿》从“书幡信”的字来研究新莽的鸟虫书,认为秦汉所谓的虫书和鸟虫书,只是篆书手写体的一种诨称,与带有小曲线装饰或鸟形装饰以及接近鸟状的花体字似非同类。“科斗书”“鸟虫书”“虫书”,实际是同体的异名,科斗之名始于汉末,是汉末和魏晋人因古代书册写本的字体笔划象科斗之虫,所以称科斗,从商代文字看起,甲骨、玉片、陶片上凡用朱或墨写的字,都有一种情状,即是笔划具有弹性,起处止处较尖,中间偏前的部分略粗,表现了毛笔书写的特色,是古代的一种手写体。书幡信的字体之所以得鸟书之名,也未必由于它带有鸟形的装饰。本文认为这一看法很有见地,但却受到部分研究者的反对。原因大概有二,一是学者们对鸟虫书所指不明确,二是鸟虫书历时久远,其间也难免发生变化,导致名实之间的分裂。

为了表述的方便,本文将鸟虫书的名称细化为装饰性鸟虫书与书写性鸟虫书。

二、书写性鸟虫书与装饰性鸟虫书

像春秋战国时期各诸侯国中用较为具象的鸟形鱼形虫形来装饰当时的字体都可归纳在装饰性鸟虫书里面。到晚周以后,青铜器时代渐渐走向终结,铸器的制作越来越显得简陋,勒铭也随之简陋,铭辞的书史性质与文饰性质也渐消失,沦为工匠之手而成为“物勒工名”。特别是秦王朝统一后,用政治手段废除六国文字,使得这种装饰性的鸟虫书几乎灭绝。汉代人之所以有秦书八体及新莽六书中鸟虫书的名称,有可能是从先秦遗民的字体中通过联想来为之命名的。而从实际的材料上看也是如此,汉代的鸟书已经相当的简略退化,其装饰性的手法已消失殆尽,有的作品只剩下象征性的笔画,其书写性已掩过装饰性,虫书的特点只存留于笔画线条之内。因此本文将新莽六书中的鸟虫书名称具体为书写性鸟虫书。

王莽时代的鸟虫书特指是用来书写幡信的字体,幡信包括铭旌与符节。从古代文献上看铭旌是用来书写死者姓名的一种旗,以防死者无法辩别特用旗帜来做为标志。葬仪之际,将死者的籍贯和姓名书之于一种旗上,并将之吊在横杆上,作为葬仪行列的先导走向墓地,在将棺纳入墓坑时,置其于棺盖之上。像这样的旗帜称之为铭旌。目前能看到的汉代铭旌有三件,都是从甘肃武威市磨嘴子出土的,其年代大约在西汉晚期到东汉中期。

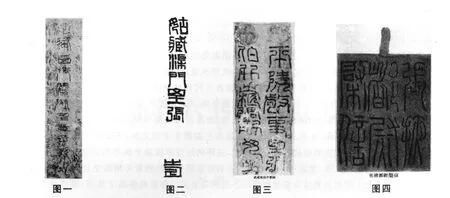

第一件(图一)是1959年从磨嘴子第四号墓出土的,年代约在东汉初期至中期。现收藏于北京的中国历史博物馆。铭旌长206厘米 ,宽45厘米,是一红色的麻线织成的布,上有墨书“姑藏西鄉阉导里壶子梁之”11字。“之”字的下端由于腐蚀而使得文字欠缺,据推测“之”字下方应该有一“柩”字。字形较大,字径在15厘米—18厘米左右。字体为篆书,但含有隶书与鸟虫书的特点,如“姑”字“古”的部分线条方正平直,与篆书圆转的写法不同。“乡”字两脚下垂的笔画显得特别的修长,有虫书的影子,仅“子”字横画两端稍有具象装饰外其余都无明显的装饰具象鸟虫形。

第二件(图二)是1959年在磨嘴子二二号汉墓出土的绢织铭旌。年代约在西汉晚期。现收藏于甘肃博物馆。长220厘米,宽37厘米,上书“姑藏渠门里张□□之柩”八字,缺失二字,每字约15厘米。柩字欠木旁。其字虽为篆书的结构却因隶书结体的影响而显得方正平直,个别笔画如“姑”字“柩”字有屈曲回绕的特点。

第三件(图三)也是1959年同样从磨嘴子二三号墓出土的铭旌,年代约在东汉初期。现收藏于甘肃省博物馆。薄绢的织物,长115厘米,宽38厘米,篆书两行,右侧为“平陵敬事里张”,左侧为“伯升之柩,过所勿哭”。大意为“平陵敬事里出身的张伯升的灵柩,通过之处毋哭”。铭旌的上部有两个圆,圆中画有乌鸦及龙的图案。该铭旌字体为篆书,但和小篆的风格有一定的距离,字形呈方形,笔画亦有回绕的特点,线条的粗细并不均匀有轻度的扭动,有若腹虫的身体,如“毋”字尤为明显。

再有就是符节《张掖都尉棨信》(图四),1959年在甘肃武威出土,是一件红色织物,长21厘米,宽16厘米,字径在10厘米左右。它的功用是作为启闭关门的一种凭证。其字体是篆书,体势纵长,但笔画多做扭动之状。

由于幡信所用的场合都极其郑重,所用字体皆为当时的古体或雅体即小篆,但又有所区别,确切地说应是以小篆做为基础再对其做一定的调整,如笔画的适当屈曲,线条都做轻微的扭动,在结体上或受当时隶书的影响略显方正,或夸大小篆修长的体态。这样的鸟虫书已基本上没有具体物象的装饰,如有的话就是那轻微扭动的笔画线条和轻度的屈曲回绕,其在形成的过程中也完全符合汉字的书写性,因此本文将之命名为书写性鸟虫书。至于幡信上书写线条的轻微扭动的原因可能有两个方面。一方面是主观地追求古雅神秘庄重(鸟虫书本身就有示祥瑞的宗教色彩)。另一方面可能是客观上的原因,我们看到的这几件作品有一个共同的特点就是字径大(15厘米左右),相反的是当时的毛笔一般都较为小巧,笔头长通常不超过2厘米,这种以小笔写大字往往要有相应的用笔方法,或不断地翻转笔毫使墨色均匀,或通过用笔的起倒、停驻使笔毫有足够的弹力完成大字的书写。

类似以上的书写性鸟虫书还体现在科斗文里面。

科斗文一词最早是作为“古文”的别名在汉朝提出来的。东汉卢植上书灵帝建议古文字学家整理古文经传时说:“古文科斗,近于为实,而压抑流俗,降在小学,中兴以来,通儒达士班固、贾逵、郑兴父子并敦悦之”[5](P2116)至于为何要把古文称作为科斗,前人多有阐述。如王隐《晋书·束皙传》亦云:“太康元年,汲郡民盗发魏安厘王冢,得竹书,漆字科斗之文。科斗文者,周时古文也,其头粗尾细,似科斗之虫,故俗名之焉。”[6](P1703)元吾邱衍《学古编·辨字》:“一曰科斗书,科斗书者,苍颉观三才之文,及意度为之,乃字之祖,即今之偏旁是也。画文象虾蟆子,形如水虫,故曰科斗。[7](P2)由此可知科斗名称的由来是因为文字的笔画形态头粗尾细如蝌蚪虫形。而笔画的形态与用笔的方法紧密相联。而用笔方法在书写的历史长河中是相对稳定的,这样的用笔方法主要流行时间大概在商周至魏晋之间。其间字体的结构在悄悄变异,而笔法却可以保持不变。因此王国维在《科斗文字说》中言道:“汲冢书皆科斗书,是科斗书之名起於后汉,而大行於魏晋以后,且不独古文谓之科斗书,且篆书亦蒙此名。……夫汉代策文,皆用篆不用古文,而谓之科斗书,则魏晋间凡异于通行隶书者,皆谓之科斗书,其意义又一变矣。”[8](P167)所以说科斗文不具备独立的书体特征和字体特征,它只是一种用笔方法。

至于科斗笔法产生的原因,也有学者们考证,如元代的吾丘衍认为是上古无笔墨,以竹梃蘸漆书于竹上,竹硬而漆腻导致笔画行走困难,因此头粗尾细。这样的说法很显然是不科学的,早在四五千年之前,笔墨就已经出现,最晚在殷商时代,毛笔就已成为主要的书写工具。其实这种笔法是自然而然形成的,人在握笔时,一般都将笔锋朝向左前方的方向,落笔自然呈右下方向,但笔毫本身有一定的弹性,在行笔过程中逐渐弹出,就形成了这种笔画形态。

科斗笔法之所以逐渐消亡的原因大致是优胜劣汰的结果,有毛笔书写经验的人就很容易理解,古人的毛笔一般都比较小,字体也小,多在很窄的竹简上书写,这种顺入顺出的用笔方法和毛笔自身的弹性是相协调的,而后人书写的字径逐渐扩大,特别是在纸张发明之后,这样毛笔的锋毫也得逐渐加长,这时毛笔的弹性已远远无法满足这样的用笔方法,在写字的过程中就必须不断的用砚台去舔笔,使毛毫恢复笔直状以利于下一个笔画的书写。而那种起笔逆入收笔回走的用笔方法却很好地解决了这一点,这一笔法在后期的发展中逐渐壮大起来,而科斗笔法却逐渐地被取代了。

从以上的叙述看,可以确定科斗笔法长期广泛地应用于日常的书写中。因此启功在《古代字体论稿》中认为科斗书是古代篆书类手写体的总诨称是很有道理的,进而得出结论:“‘科斗书’‘鸟虫书’‘虫书’,实际是同体的异名”[9](P20)。更准确地说,这三种书体在一定的时期内都属于书写性的鸟虫书,它们的得名都是因为其在书写中由于毛笔的特性使之带有一定的物象,并且这一物象的形成完全服从于汉字的书写特性,在字法上也同于当时的篆体,这与那些用具体的物象来装饰汉字的做法在性质上是不同的。但由于称谓的不准确引起了一些学者的误解,如丛文俊在《鸟凤龙虫书合考》一文中说:“启功先生解释‘鸟虫书’时引用文献断句错误,以‘虫篆’连读,使两种书体合而为一;又称‘科斗即是虫篆的别名’,认为汉代把‘手写体的篆书都称为鸟篆’,‘可知秦汉所谓的虫书和鸟虫书,只是篆书手写体的一种诨称’,殊失凭据”。[10](P23)

科斗笔法所形成的文字特点与幡信上书体的特点有一个共通之处,在字法上是同于当时的正体,但由于特定的用笔方式使得其笔画产生一定的具象性。科斗文似蝌蚪虫之形,幡信书体似蝮虫之形。

对比我们现在所能见到的春秋战国时的鸟虫书与新莽时期的鸟虫书,其书体的形成同它的功用、载体都有关系。春秋战国时的鸟虫书多与青铜器为载体,与工艺装饰雕刻更紧密。而新莽时期的鸟虫书及科斗文都与笔墨书写相联系。这样的分类与我们今天学科的分类相符合。在以字形为基础的艺术门类中,把刻字、汉字设计等归在美术学,而把以自然地书写表现情感、意象的视觉形象艺术放在书法学。

新莽时期所厘定的用来书写幡信的鸟虫书即指书写性鸟虫书而不是装饰性的鸟虫书。西汉至新莽,现在所能见到的装饰性鸟虫书作品已非常之少了,仅见于私印中,且份量也不大。一个王朝界定一种书体不可能只局限于民间私人所用的印章书体,这也是事实。就包括当时发展得蔚为壮观的草书,新莽六书也不将其包括在内。1979年10月在敦煌马圈湾出土的西汉后期至新莽末年的大量简牍中一王莽时期的草书,用笔圆融婉转自如,回环自然,波磔收笔处作虿尾,虽字字独立但笔势连绵,一气呵成。从这一大批汉简中看,草书形成了较为固定的草法,说明草书已经比较规范了,是汉代通行的书体之一。而这一实用的、发展得颇为壮观的书体在新莽六书中也没有位置,更不用说去为那些在私印中占极少份量的具有鸟虫鱼形装饰的印文书体专门命名以区别对待了。

三、结论

新莽时期的鸟虫书主要用来书写幡信的书体,这种书体与先秦的富有装饰意味的鸟虫书已是大相径庭,它的形成与科斗文的形成有异曲同工之妙,都是属于书写性的鸟虫书,是当时篆类的手写体,如果我们根据现在能看到的秦秋战国时期有具体物象装饰的鸟虫书来看待新莽六书中的鸟虫书就会产生矛盾,宽泛的称谓只能给研究带来混乱。这也是本文将鸟虫书分为书写性鸟虫书与装饰性鸟虫书的初衷。

[1]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

[2]段玉裁.说文解字注[M].杭州:浙江古籍出版社,2006.

[3]贾庆超.曾子校释[M].济南:山东大学出版社,1993.

[4]容庚.鸟书考[J].中山大学学报,1964,(1).

[5]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1962.

[6]阮元校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980.

[7]陶宗仪.书史会要[M].上海:上海书店,1984.

[8]王国维.观堂集林(外2种)[M].石家庄:河北教育出版社,2003.

[9]启功.古代字体论稿[M].北京:文物出版社,1979.

[10]刘正成.中国书法全集春秋战国金文卷[M].北京:荣宝斋出版社,1997.

林振宇(1979-),男,硕士,泉州师范学院文学与传播学院助教,主要从事文字学、书法学研究。