翻车链转 筒车轮济——浅析中国古代水车的起源与发展

2010-10-25帅威,陈坚

帅 威,陈 坚

(武汉大学水利水电学院,430072,武昌)

中国古代早期提水机械,主要是应用杠杆原理制造而成的桔槔和以轮轴原理为主的辘轳。随着科学技术的进步和生产的需要,逐渐出现以水车为代表的高级提水工具。作为排灌机械的中国古代水车,曾广泛应用于我国南方低洼地区的排涝和丘陵高地的升水灌溉。唐宋以来,江南地区农业的渐次开发,出现了以“塘浦圩田”为代表的耕作形式。然而地势低洼的农田,虽有自流灌溉,却无法自行排涝。水车作为大面积排涝的重要工具,为“苏湖熟,天下足”的丰收局面提供了重要的技术保障[1]。随着丘陵山区农业的次第开发,水车又用来解决因“田高水低”造成的高地患旱问题。排灌在农业生产的重要地位和产生的巨大效益,又进一步促进了水车的改进与发展。水车按工作原理可分为以链传动为主的翻车和以轮转动为主的筒车两大类:翻车又称“龙骨水车”“水车”“水蜈蚣”“水龙”;筒车又称“水车”“罐轮”“水轮”“筒轮”等。 人力、畜力、水力和风力等多种动力形式的使用,使得翻车和筒车各自表现出相异的形制。

一、翻 车

翻车最早见于历史记载是在南北朝时期范晔(398—445)所著《后汉书·宦者列传》:“……使掖庭令毕岚铸铜人四列于仓龙、玄武阙。又铸四钟,皆受二千斛,县于玉堂及云台殿前。……又作翻车、渴乌,施于桥西,用洒南北郊路,以省百姓洒道之费。”从这段记录中可以看出,翻车在当时是一种经济的提水工具,且有浇洒路面之用。裴松之(372—451)注(晋)陈寿撰《三国志》魏书二十九《方技传》“杜夔”条:“时有扶风马钧,巧思绝世。……居京都,城内有地,可以为园,患无水以灌之,乃作翻车,令童儿转之,而灌水自覆,更入更出,其巧百倍于常。”马钧是三国时期魏国人,此时翻车已用于提水灌溉面积较小的田园。受制于文字描述的简单,我们很难从以上文献中推测出此时翻车的具体形制。后世学者认为翻车为毕岚发明,而马钧在其基础上作了进一步改进,并将翻车用于农业[2]。其依据缘于元代王祯在《农书》[3]中的详细记载:

“翻车,今人谓‘龙骨车’也。《魏略》曰:马钧居京都城内,有地可为园,无水以灌之,乃作翻车,令儿童转之,而灌水自覆。汉灵帝使毕岚作翻车,设机引水,洒南北郊路。则翻车之制,又起于毕岚矣。

“今农家用之溉田。其车之制,除压栏木及列槛桩外,车身用板作槽,长可二丈,阔则不等,或四寸至七寸,高约一尺。槽中架行道板一条,随槽阔狭,比槽板两头俱短一尺,用置大小轮轴。同行道板,上下通周以龙骨板叶。其在上大轴两端,各带拐木四茎,置于岸上木架之间。人凭架上,踏动拐木,则龙骨板随转循环,行道板刮水上岸。此车关楗颇少,必用木匠,可易成造。

“其起水之法,若岸高三丈有余,可用三车,中间小池,倒水上之,足救三丈已上高旱之田。凡临水地段,皆可置用,但田高则多费人力。如数家相助,计日趋工,俱可济旱。水具中机械巧捷,惟此为最。”

翻车的工作原理是利用链轮循环传动,带动水槽内的刮板翻转,从而使低处的水顺水槽引向高处。翻车主要构件工作方式如下:在水槽内部顺序排列有与水槽相称的刮板,刮板由链轮带动旋转,水槽两端各有一带齿轮的轮杆,轮杆上的齿轮为头大尾小,各齿轮与链轮咬合。使用时,将水槽尾部放入水中,摇动轮杆,链轮随之转动,并带动刮板在水槽内部翻转,刮板带动浸入水槽内部的水由低到高运动,水行到水槽口部将自动倾泻,达到提水的目的。按照动力使用方式的不同,翻车大致可分为人力、畜力、水力、风力四种基本类型。在唐代武周永昌元年(689年)以前,人力、畜力踏车已广泛使用[4]。

1.人力翻车

人力翻车分为手摇式和脚踏式两类,以手摇驱动翻车运转称作“手车”或“拔车”,与之相应,脚踏式翻车又称“踏车”。

(1)拔 车

拔车(见图1)又称“手车”,具体的工作原理是由手摇车拐带动转轮转动,再由转轮带动链条,链条带动刮板,进而将水由低处车到高处。宋应星在《天工开物》中记载如下:“其浅池、小浍不载长车者,则数尺之车,一人两手疾转,竟日之功可灌二亩而已。……此车为救潦,欲去泽水以便栽种。盖去水非取水也,不适济旱。”从上可知,拔车的构造轻便灵活,适用于水源浅、提水距离及高程较小的地区,有排涝以便栽种之用,但效率较低。

(2)踏 车

踏车(见图2)又称“人车”,与拔车的区别是:踏车用横木带动轮杆,轮杆上的齿轮与链条相咬合,链条循环转动,进而带动刮板车水。横木上设有踏板,每组踏板上有四个拐木。使用时,由人脚下蹬踏板,使横木转动,进而带动轮杆及链条转动。踏车一般分2~8人每组,在人腰部以上还设有扶手杆,顶上设有遮阳挡雨棚。下蹬踏板时,人可借助自身重力,进而节省体力。脚踏所产生的力较手拔为大,且更为方便,故其灌溉效率也较拔车为高,“大抵一人竟日之力,灌田五亩……”[5]。

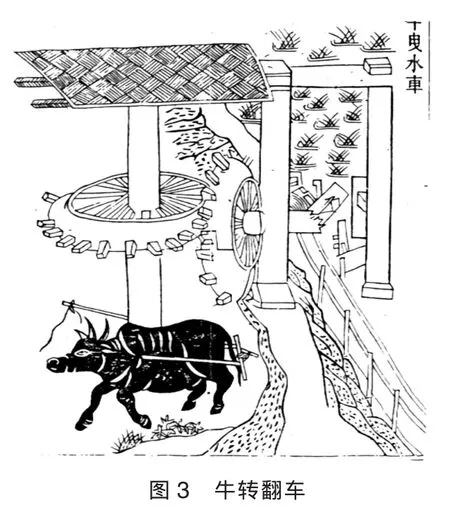

2.畜力翻车

畜力翻车是指由畜力(耕牛或驴)带动翻车链轮转动的翻车,在(元)王祯《农书》中又称牛转翻车(见图3)。畜力翻车在踏车的基础上改进了带动链轮的传动装置,传动装置是用畜力拉动水平卧轮旋转,再由水平卧轮咬合竖向立轮,进而带动链条循环车水。王桢在《农书》中有:“牛转翻车,如无流水处用之。但去下轮,置于车傍;岸上用牛拽转轮轴,则翻车随转,比人踏功将倍之。……欲远近效之,俱省工力。”畜力翻车需在场地较宽阔地带操作,其使用效率较人力翻车翻倍,可用于灌溉需求量大的区域。

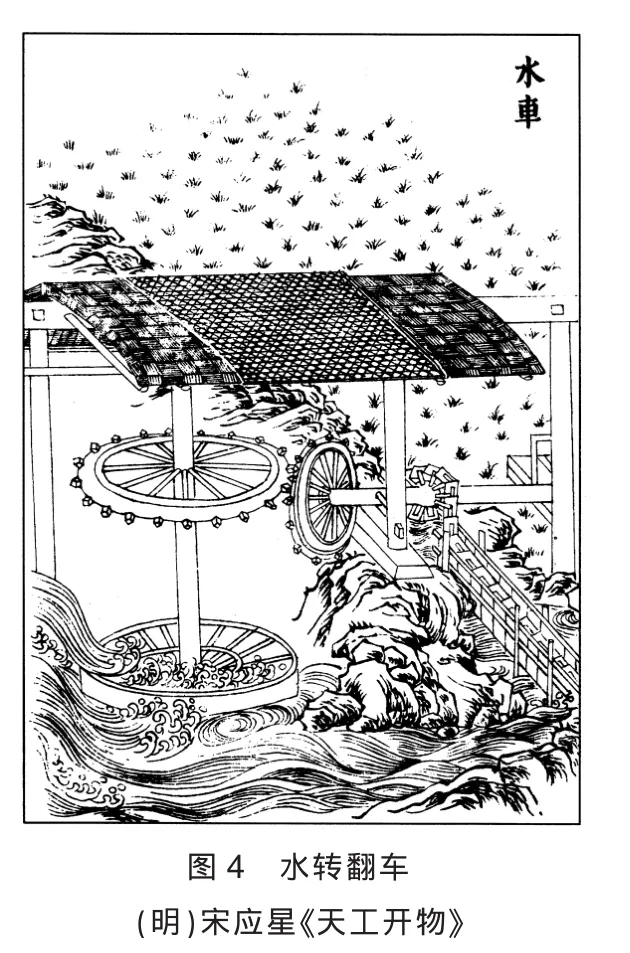

3.水转翻车

水转翻车(见图4)利用水流的冲击力量,带动轮轴旋转,进而将力传导至翻车链轮上,带动刮板车水上行。(元)王祯《农书》中记载如下:“水转翻车,其制与人踏翻车俱同。但于流水岸边掘一狭堑,置车于内;车之踏轴外端作一竖轮,竖轮之傍架木立轴,置二卧轮。其上轮适与车头竖轮辐支相间。乃擗水傍激,下轮既转,则上轮随拨车头竖轮,而翻车随转,倒水上岸。此是卧轮之制。若作立轮,当别置水激立轮。其轮辐之末,复作小轮,辐头稍阔,以拨车头竖轮。此立轮之法也。然亦当视其水势,随宜用之。其日夜不止,绝胜踏车[3]。 ”水轮分为卧轴式和立轮式两类,水源水位较低者用卧式水轮,水位高者用立式水轮。

利用水力作为动力的水力机械——水排,早在东汉时期已见诸使用[6]。而水轮在南北朝时已有卧式水轮和立式水轮之分,并用作水磨的驱动构件[7]。将水轮技术应用于翻车以满足农业生产的需要,使水转翻车的出现成为一种必然。水转翻车利用自然界日夜不息的水能,可大大节省人力、畜力,但使用起来对水力大小要求严格:水势太弱,无法使水轮转动;水势太强,易使龙骨板破裂。

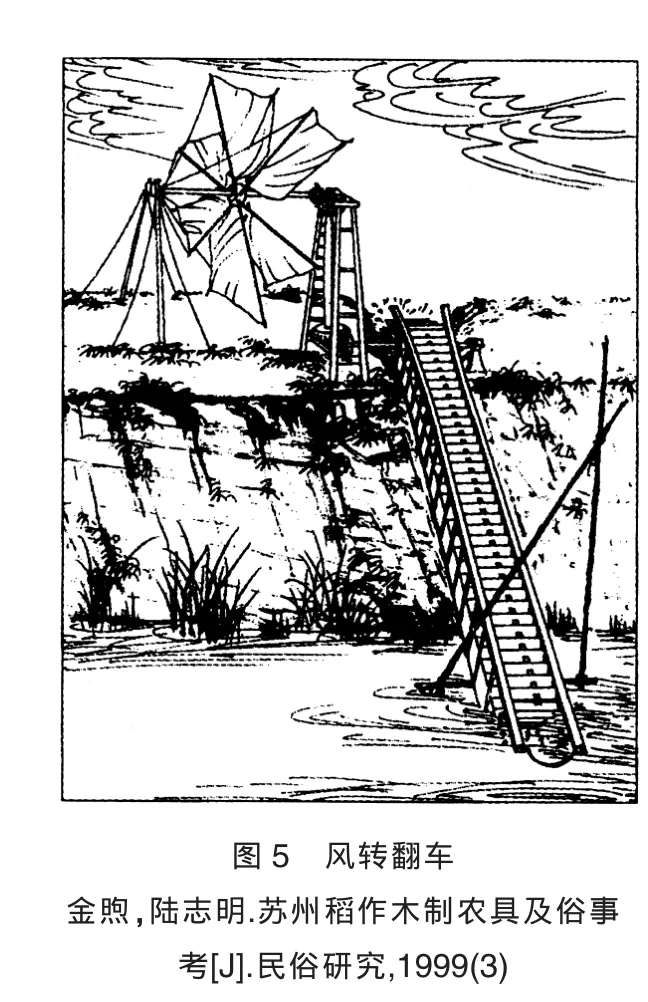

4.风转翻车

风转翻车是利用风车带动翻车的提水灌溉机械。风转翻车由风车、传动装置和翻车三部分组成(见图5)。风车大致分为立轴式、卧轴式两类:立轴式风车由风帆推动桅杆,使立轴和平齿轮转动,驱动翻车;卧轴式风车的轴是斜卧的木杆。早在南宋以前,已将风车应用于带动翻车,到明代,风转水车在河南、河北、江苏等地普遍使用[8]。明末宋应星在 《天工开物》中记载:“扬郡以风帆数扇,俟风转车,风息则止。”同时又指出其适用范围“为救潦,欲去泽水以便栽种。盖去水非取水也,不适济旱”。

二、筒车

筒车是利用水的机械能冲击水轮转动的提水机械。在水轮的转动过程中,水轮上分布的汲水器随之运动,并依次将水提到高处。筒车在唐代已用于农业生产,(唐)陈廷章《水轮赋》中的“水轮”,据后世学者考证即为汲水上岸的筒车[9]。筒车主要以水为动力,对水流流量及落差均有一定要求,故其使用范围亦相应受到局限。与翻车相比,筒车可将水垂直提升到高处,适用于岸高坡陡等地形的水事提排。筒车按形制可分为水车筒车、畜力筒车、高转筒车和水转高车等。(元)王祯在《农书》中对筒车的工作原理及构造详细描述如下:“筒车,流水筒轮。凡制此车,先视岸之高下,可用轮之大小;须要轮高于岸,筒贮于槽,乃为得法。其车之所在,自上流排作石仓,斜擗水势,急凑筒车,其轮就轴作毂,轴之两傍,阁于桩柱山口之内。轮辐之间除受水板外,又作木圈,缚绕轮上,就系竹筒或木筒于轮之一周;水激轮转,众筒兜水,次第下倾于岸上。所横木槽,谓之‘天池’,以灌田稻。日夜不息,绝胜人力,智之事也。若水力稍缓,亦有木石制为陂栅,横约溪流,旁出激轮,又省工费。或遇流水狭处,但垒石敛水凑之,亦为便易。此筒车大小之体用也。有流水处俱可置此。但恐他境之民未始经见,不知制度,今列为图谱,使效仿通用,则人无灌溉之劳,田有常熟之利,轮之功也。”

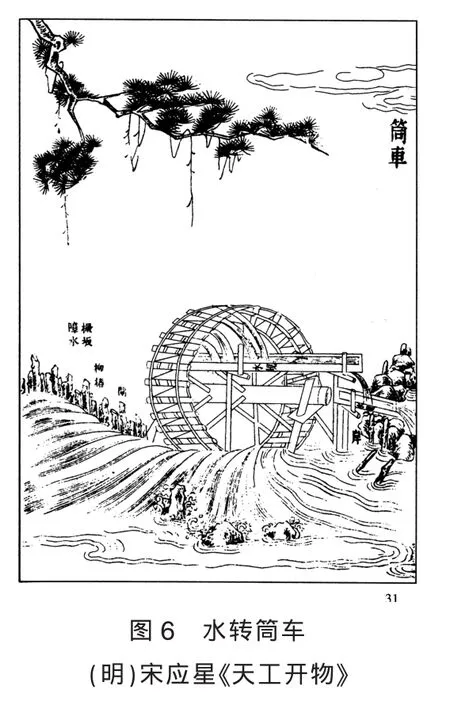

1.水转筒车

水转筒车(见图6)装置在河岸边水流急湍处,其轮轴、立轮、汲水器的大小需视提水高度和水力条件而定。立轮的底部必须保证浸入水中一定深度,这样流水产生的冲击足以使其转动;立轮的顶部必须高出所需提水高度,这样才能将水顺利倾泻至目的地。汲水器一般为竹筒或木筒,其捆扎亦有规定:汲水器浸入水中时,筒口稍稍倾斜向上,以便充分装水;汲水器运转至高处一定位置时,筒口刚好倾斜向下,以便将水全部倒出。倾泻出的水,或流向横在空中的架槽,架槽连接几条竹笕,水顺着竹笕流向岸边的水渠以灌田。或由一条横置的竹笕或木笕承接,然后导入一条与之垂直的竹笕或木笕,凌空送上岸,引进稻田。

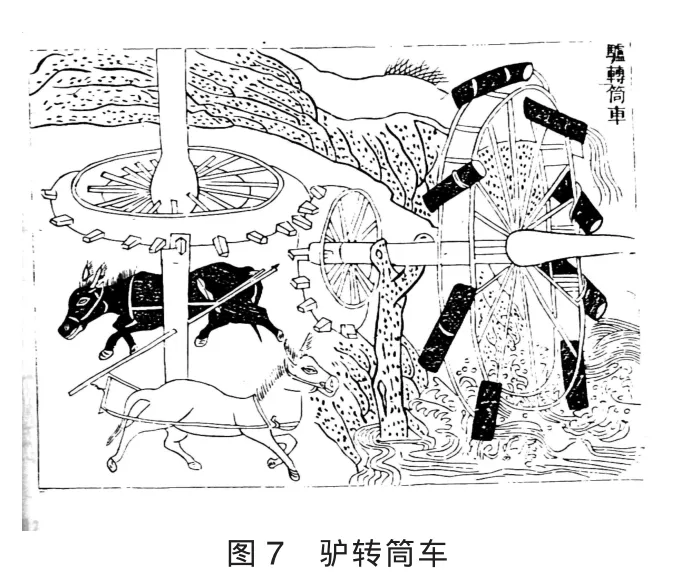

2.畜力筒车

畜力筒车(见图7)的动力装置与畜力翻车相同。其工作原理如下:利用畜力拉动卧轮,卧轮带动与之咬合的立轮,立轮带动筒车的转轴,以达到转动筒车的目的。王祯在《农书》“卫(驴)转筒车”中有:“卫转筒车,即前水转筒车,但于转轴外端,别造竖轮,竖轮之侧,岸上复置卧轮,与前牛转翻车之制无异。凡临坎井或积水渊潭,可用浇灌园圃,胜于人力汲引。”[3]

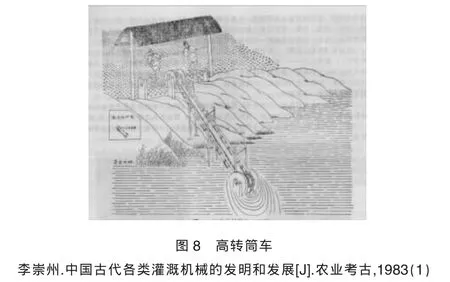

3.高转筒车与水转高车

高转筒车(见图8)与水转高车主要工作构件相同,均有上、下转轮,下转轮底部须浸在水中,两轮之间以竹索连接,竹索上每距5寸安装一尺长的竹筒。高转筒车的动力,可以是人力或畜力,使用时,盛满水的竹筒循次而上。依王祯《农书》记载,高转筒车的提水高度可达200尺。由于汲水量不大且效率较低的缺陷,高转筒车的应用范围并不广泛。

高转筒车在具备较高流速与较大水量的地区可以采用与水转翻车相同的动力,也就是“水转高车”。

三、结 语

作为提水机械的翻车和筒车,为农业生产过程中的提灌和排灌发挥了重要作用,在人类发展史上占有非常重要的地位。水车丰富多样的形制,适应了不同地形的提排需要。直到18世纪的工业革命以后,随着蒸汽机、柴油机、电动机的发明与发展,作为人类历史上主要提水机械的水车才完成其历史使命,逐渐被现代水泵所取代。

[1]黎沛虹,李可可.长江治水[M].武汉:湖北教育出版社,2003.

[2]汪家伦,张芳.中国农田水利史[M].北京:农业出版社,1990.

[3](元)王祯.农书集成初编[M].北京:中华书局,1991.

[4]唐耕耦.唐代水车的使用与推广[J].文史哲,1978(4).

[5](明)宋应星.天工开物[M].潘吉星译.上海:上海古籍出版社,2008.

[6]高煊,陆震.中国古代水力机械起源的文献考证[C],第六届中日机械史及机械设计国际学术会议论文集,2006.

[7]武汉水利电力学院《中国水利史稿》编写组.中国水利史稿(中册)[M].北京:水利电力出版社,1987.

[8]张柏春.中国风力翻车构造原理新探[J].自然科学史研究,1995,14(3).

[9]吴卫.器以象制 象以圜生——明末中国传统升水器械设计思想研究[D].清华大学美术学院.