简单物化因子影响杨属花粉保存的初步研究

2010-10-10杨美临陈传飞苗运法

杨美临,陈传飞,杨 茜,苗运法

(1.云南省建设项目环境审核受理中心,云南昆明 650032;2.兰州大学西部环境教育部重点实验室 &资源环境学院,甘肃兰州 730000;3.云南省环境科学研究院,云南昆明 650034;4.中国科学院青藏高原研究所盆地与资源环境研究中心,北京 100085)

简单物化因子影响杨属花粉保存的初步研究

杨美临1,陈传飞2,杨 茜3,苗运法4

(1.云南省建设项目环境审核受理中心,云南昆明 650032;2.兰州大学西部环境教育部重点实验室 &资源环境学院,甘肃兰州 730000;3.云南省环境科学研究院,云南昆明 650034;4.中国科学院青藏高原研究所盆地与资源环境研究中心,北京 100085)

选取地层埋藏条件中可能与花粉保存状态相关的两个物化因子—pH值和温度开展试验,即将现代杨属花粉置于不同 pH值梯度的溶液中,并在模拟的地层温度条件下进行不同持续时间的恒温水浴加热。实验结果显示,杨属花粉随所处环境的酸碱度升高,花粉浓度明显降低、破坏程度显著增加,但与加热时间却无明显关系。

杨属花粉;pH;温度;破坏程度;花粉浓度

地层中的孢粉化石组成和浓度能够用以直观恢复古植被状况,因此作为一种良好的代用指标广泛地应用于古环境、古气候重建,而从地层能够提取到的孢粉种类和数量也将直接影响到古环境和古气候重建的准确性。杨属植物为典型的温带落叶阔叶植物,现代杨属植物广泛分布于 30°~65°N,海拔4000m以下的北温带[1],生态幅较为确定。其植物大化石资料显示,杨属植物最早出现于晚白垩世[2,3],新生代以来在北半球逐步扩散至现代分布范围。尽管杨属植物大化石在晚白垩世地层中被频频发现,但在相应地层中却无该属植物花粉记录,例如:甘肃兰州盆地古近系地层[4]和山东山旺中新世地层[5]中都发现了杨属植物的大化石,却未见该属植物花粉[6~8]。

首先,外壁薄和外壁光滑的花粉易被分解,且花粉中孢粉素含量越低,花粉保存的稳定性就越差[9],而杨属花粉恰恰是一类外壁光滑、外壁较薄、易褶皱破裂[6,10],孢粉素含量低[11]的花粉。其次,孢粉在埋藏过程中经历了物理、化学和生物的协同作用,其形态会受到一定的影响[12],比如土壤中 pH值变化对花粉影响显著[13],碱性环境不利于现代油松花粉的保存[14];现代松属花粉的破碎程度随着温度升高而加大[15];黄土中的碳酸钙可毁坏花粉壁[16];细菌、真菌对花粉亦具破坏作用[17],黄土中的微生物会降解孢粉素[16]等。现代花粉实验室模拟试验也证实高温和有机溶剂的浸泡对花粉粒形态亦具有一定的影响[18,19]。此外,杨属植物虽为高大乔木,但花粉产量并不高,同时由于花粉的结构特征不利于远距离传播,可能使其地层中具有很低的代表性[20~23]。

以上仅是根据杨属花粉本身特性和其他孢粉研究结果所做的定性类比解析,即除杨属花粉本身形态不利于保存外,pH值、温度及微生物活动都可能破坏花粉保存的完整性,但目前尚缺乏模拟埋藏条件下特定物化因子对杨属花粉保存状况的定量影响研究。本研究设计了在 5个 pH梯度环境对杨属花粉进行水浴加热的破坏性实验,讨论了杨属花粉在不同的 pH值环境背景及加热持续时间下的保存情况,为探讨孢粉提取实验中地层杨属花粉的得失起到借鉴作用。

1 实验材料与实验过程

1.1 实验材料

采用杨柳科杨属银白杨 (Populus alba)现代花粉,花粉样品于 2007年 4月初采集于兰州市皋兰山 (海拔 2130m)的人工种植银白杨成年纯林。

1.2 实验过程

现代花粉自母体脱落后,经过复杂的搬运过程后在不同的弱 pH环境中沉积和埋藏;而地层中的花粉则还要经历后期升温挤压和蚀变降解过程,在实验室内重现这一复杂过程的全部影响几乎是不可能的,根据杨属花粉具有外壁薄、纹饰模糊[24]的特征,进行主要影响因素在理想化保存条件下的模拟,即考虑不同的 pH值水平和地温条件。实验中将杨属花粉置于不同 pH值溶液中,进行不同持续时间的水浴加热,统计杨属花粉的破坏度。在预处理样品中加入石松孢子,以定量讨论模拟的简单埋藏因子对花粉浓度的影响。加热处理在恒温水浴锅中进行,花粉浓度计算采用常规的体积法。

1.2.1 样品预处理

将雄花序装入盛有蒸馏水的试管内,用玻璃棒轻轻击打花序,充分浸泡以保证花粉散出,然后用200目筛子将样品过滤到 25ml量筒内,添加一粒石松孢子药片 (含石松孢子约 27000粒),溶解后搅拌均匀。实验中不对花粉原生质进行去除。

1.2.2 pH溶液的配制

实验中共配置 5个等级的 pH值溶液 (表 1)。碱性溶液用分析纯固体氢氧化钠配制,酸性溶液用分析纯盐酸溶液配制。pH溶液的配制遵循碱性由高到低,酸性按由低到高原则,使用 PP-50专业型 pH计 (精度为 0.01)配制,其中 pH=7的为蒸馏水。溶液即用即配,每次取 10ml装入 15ml的试管中。

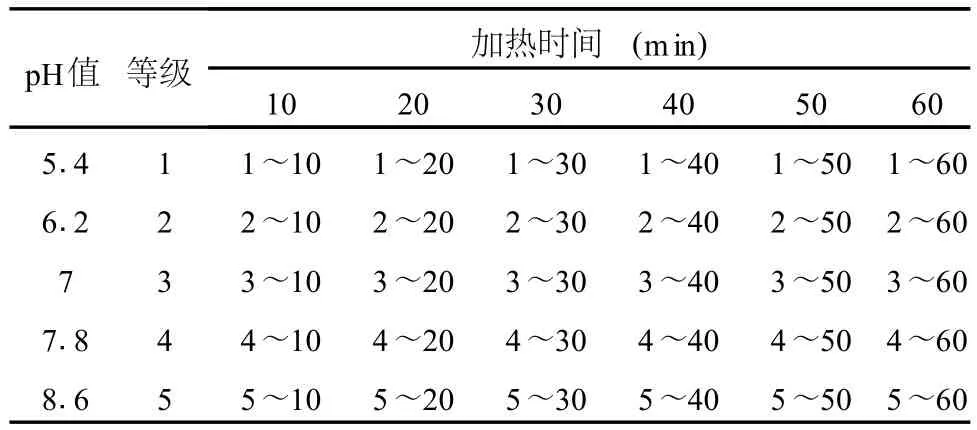

表 1 实验配制 pH值与样品编号

1.2.3 混合溶液的配制

将预处理获得的含花粉与石松孢子的溶液搅拌均匀,用吸管取 5份,每份 1ml,分别加入到配制好的不同 pH等级的 10ml溶液中。在均匀搅拌后,配成 5份 11ml的混合溶液,此时 1ml混合溶液含石松孢子约 98粒。

1.2.4 加热处理过程

实验在 40℃恒温的水浴锅中进行加热,加热过程分为 6个时间控制段,分别为 10min、20min、30min、40min、50min、60min。每到时间控制点取样,取样时须将溶液搅拌均匀,每个样品每次取1ml溶液,装入 1.5ml离心管中,每个样品含石松孢子约 98粒。将样品离心 4次,清洗至中性,加适量甘油后立即在显微镜下观察。

2 结果

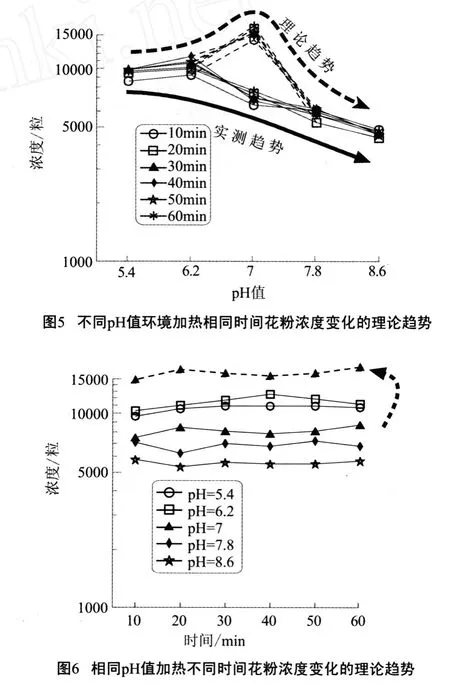

镜下观察时将花粉分为两类分别进行统计:一类是完好花粉 (未发生褶皱和破损);一类是破坏性花粉 (以外壁褶皱或明显破裂为判断标准)。对预处理样品也进行了统计,统计时每个样品统计不少于 500粒,同时统计石松孢子,作为参照量以计算浓度。经过数据整理分析发现,花粉浓度在经过相同加热时间后,随碱度增大呈降低趋势 (图 1);而在相同 pH值条件下,花粉浓度随加热时间没有明显变化 (图 2)。

就破坏度而言,预处理样品的破坏度为 25%,处理后的样品破坏度均高于 25%,并随酸碱度的增强而升高 (图 3)。而在相同 pH值条件下,破坏度随加热时间没有明显变化 (图 4)。

3 分析与讨论

本研究利用实验模拟来探讨地层中杨属花粉的保真度,由于现代自然环境的沉积物多偏中性,只有较为发育的土壤或极端环境的 pH值可以达到 5或 8.5,而杨属本身多生活在中性土壤中,因而本研究在实验中将酸碱度设计为较弱 pH值类型,设计为 5.4~8.6五个等级,而非强酸和强碱环境。水浴加热的恒温条件设计为 40℃,主要是考虑地温梯度对具有一定埋藏深度花粉的增温作用,以兰州地区为例,11℃的年平均温度加上兰州盆地古近系之上近千米地层的约 30℃的增温作用 (地温梯度一般为 3℃/100m),基本上为 40℃。

实验结果表明,预处理样品中出现了 25%的破损花粉,经处理后的样品破坏量增加,比如 pH=5.4和 pH=8.6时,样品经加热处理后破损花粉含量分别达到 40%,表明偏酸和偏碱条件下,杨属花粉的破坏较明显,不利于花粉的保存。这可能与杨属花粉外壁薄、纹饰模糊、分解后不完整等特点[24]有关,即杨属花粉具有易破坏的特性。因而,杨属花粉在地层孢粉分析中不多见或较低的代表性,可能与花粉埋藏环境的酸碱度有一定关系。

在本次实验中,花粉浓度和破坏度随加热时间的变化均不明显,一方面与杨属花粉在偏酸和偏碱环境中的易破坏性有关,另一方面可能与实验设计的加热时间过短有关,无法再现花粉在漫长的地质过程中发生的变化。

此外,仔细比较杨属花粉浓度和破坏度随 pH值变化的特征,可以看出,pH=7时,杨属花粉的破坏度低,说明偏中性环境对杨属花粉的破坏性较弱,但花粉浓度在 pH=7时并未出现高值,二者表现出不一致性。理论上,杨属植物适生于中性环境,其遗传物质最为稳定的部分花粉也应该最适应中性环境,因而在中性环境中花粉的破坏度最低,基本接近预处理样品的百分含量;中性环境时花粉的浓度也相应为最大值。造成在中性环境中花粉浓度和破坏度结果不一致性的原因可能是在预处理样品中加入的石松孢子在统计玻片中的含量低,而石松孢子的随机分布致使其数量上出现误差,因为玻片上几粒甚至一粒石松孢子的差别就可能造成花粉浓度的较大变化。因此,在以后的实验设计时务必加入足量的石松孢子来讨论花粉浓度的变化趋势,这样才会达到理论上的浓度变化的理想状态,即中性环境下浓度值高于偏酸与偏碱环境。

4 结论

(1)杨属花粉经简单预处理后破坏度就达25%,这说明杨属花粉的易破坏性。

(2)在相同 pH环境下,加热时间在 1h内延长,杨属花粉浓度和破坏度均保持稳定,可能与杨属花粉的易破坏性和加热时间过短有关。

(3)在相同加热时间条件下,花粉浓度随着碱度的升高而降低,破坏度则随着酸碱度的升高而增强,表明偏酸和偏碱性环境均不利于杨属花粉的保存。

需要指出的是,影响花粉埋藏后保存的因素多而复杂,本实验仅进行了较短加热时间的弱 pH环境的初步模拟,仍存在局限性,针对花粉保存问题的多种因子叠加影响研究还有待进一步开展工作,这对于利用沉积花粉进行古植被、古气候重建大有裨益。

[1]中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志 (第一卷)[M].北京:科学出版社,2004.

[2]郭双兴.我国晚白垩世和第三纪植物地理区与生态环境的探讨[A].见:中国古生物地理区系 [M].北京:科学出版社,1983.

[3]陶君容,熊宪政.黑龙江晚白垩世植物分类区系及东亚北美区系的关系 [J].植物分类学报,1986,24(1).

[4]孙柏年,阎德飞,解三平,等.兰州盆地古近系杨属叶化石及古气候指示意义 [J].科学通报,2004,49(13).

[5]中国新生代植物编写小组.中国新生代植物 [M].北京:科学出版社,1978.

[6]宋之琛.山东山旺中新世地层中的孢粉组合 [J].古生物学报,1959,7(2).

[7]耿宝印,陶君容,颉光普.兰州盆地早第三纪植物及古气候意义 [J].植物分类学报,2001,39(2).

[8]梁明媚.山东山旺中新世孢粉植物群及古气候和古生态研究[D].北京:中国科学院植物研究所,2001.

[9]Havinga AJ.Palynology and pollen preservation[J].Review of Palaeobotany and Palynology,1967,(2).

[10]Campbell ID.Quaternary pollen taphonomy:Examples of differential redeposition and differential preservation[J]. Palaeogeography,Palaeoclimatology,Palaeoecology,1999,149.

[11]Kwaitowski A.Badanie skladu chemicznego pylku Ⅱ Badania blon pylkowich[J].Acta Societatis Botanicorum Polonae,1957,26.

[12]赵传本.孢粉埋藏学与形态变化 [J].大庆石油地质与开发,1989,8(4).

[13]许清海,李月丛,阳小兰,等.青藏高原东北部典型花粉类型埋藏特征及其与植被关系的研究 [J].地球科学进展,2005,20(1).

[14]曹现勇,许清海.碱性环境对油松花粉保存影响实验研究[J].第四纪研究,2006,26(6).

[15]吉利明.现代松粉的热变质实验研究 [J].沉积学报,1995,13(4).

[16]朱志诚.对黄土地层古植被研究中困难问题的探讨 [J].科学通报,1982,27(24).

[17]Havinga AJ.A 202 year experimental investigation into the decay of pollen and spores in various soil types[J].Pollen et Spores,1984,26.

[18]Kedves M,Horvàth E,Borbola A.LM investigations of partially dissolved sporomorphs Ⅲ[J].Plant Cell Bionlogy and Development(Szeged),1998,10.

[19]Kedves M,Horvàth E,Madàrasz M.High temperature effect on recent pollen grains of tilia cordata mill and tilia palatyphyllos scop[J]. Plant Cell Bionlogy and Development(Szeged),2001,(1).

[20]杨振京,许清海,孟令尧,等.燕山地区表土花粉与植被间的数量关系 [J].植物生态学报,2003,27(6).

[21]吕新苗,吴绍洪,陈辉,等.东祁连山南坡现代花粉雨与植被 [J].北京林业大学学报,2004,26(5).

[22]李月丛,许清海,肖举乐,等.中国北方森林植被主要表土花粉类型对植被的指示性 [J].第四纪研究,2005,25(5).

[23]许清海,李月丛,阳小兰,等.中国北方几种主要花粉类型与植被定量关系 [J].中国科学,2007,37(2).

[24]王伏雄,钱南芬,张玉龙,等.中国植物花粉形态 (第二版)[M].北京:科学出版社,1997.

Prel im inary Study on Conservation of Populus Pollen with pH Value and Temperature

YANGMei-lin1,CHEN Chuan-fei2,YANGQian3,MIAO Yun-fa4

(1.Yunnan Provincial Appraisal Center for Environmental Engineering,Kunming Yunnan 650032 China)

A simulation experiment on the modern Populus pollen classified by five pH values heated in water bath with the constant temperature through different durations showed that Populus pollen concentration decreased and deconstruction degree increased with the enhancement of acidity and alkalinity.However,no obvious changes in Populus pollen concentration and further deconstruction phenomenon resulted from continuous experimental heating,which could be explained that Populus pollen was easily deconstructed in heated basic or acid solutions,but there is no distinct relation with the heating time.

Populus pollen;pH;temperature;destruction degree;pollen concentration

X173

A

1673-9655(2010)01-0001-04

2009-11-09