甘肃省矿山地质灾害及其基本特征

2010-09-18胡向德黎志恒

胡向德,黎志恒

(甘肃省地质环境监测院,甘肃 兰州 730050)

甘肃省矿山地质灾害及其基本特征

胡向德,黎志恒

(甘肃省地质环境监测院,甘肃 兰州 730050)

甘肃是矿产资源大省,矿产开发利用规模大、强度高,因而矿山地质环境问题突出,其中矿山地质灾害的危害和威胁尤其严重。本文基于实际调查数据,论述分析了甘肃省矿山地质灾害的主要类型、基本特征及其危害特点。根据调查结果,甘肃省主要发育五类矿山地质灾害:采空地面塌陷、滑坡、崩塌、泥石流和矿坑突水。在这五类灾害中,采空地面塌陷分布最广、造成的直接经济损失最严重,滑坡发生频次高、造成人员伤亡最大,矿坑突水灾害分布范围、发生频次和危害程度相对最低。各类灾害的分布和发育特征受地质环境条件及矿山开采规模和开采方式的控制,灾害的危害特点与其分布和发育特征和活动特点有关。

矿山地质灾害;采空地面塌陷、滑坡;崩塌;泥石流;矿坑突水;甘肃省

0 引言

甘肃省是我国西部重要的能源、有色金属矿产基地。目前,有西北钢城嘉峪关市、石油城玉门市、镍都金昌市、铜城白银市等数个矿业城市,共有各类持证矿山企业2942个,其中大型矿山27个,中型矿山63个,小型矿山1438个,小矿1414个,形成了采矿、选矿、冶炼和加工基本配套的生产体系[1]。截至2007年,甘肃省矿业及相关原材料加工制品业总产值1320.49亿元,占全省工业总产值的70.63%,年增长率约26.08%[2]。甘肃省内已经开发利用的矿产75种,其中开发利用较充分的矿产有:煤、石油、铁、铜、铅、锌、镍、铂族、硒、金、银、石灰岩、萤石、石棉等 40 多种[1]。然而,与全国其它省区类似,由于在矿产资源大规模开发前缺乏系统的规划、开发过程中缺乏科学合理的管理和环境保护措施,因而甘肃省在对矿产资源开发利用同时,也诱发和产生了众多的环境地质问题,如地质灾害、水土污染、土地荒漠化、盐渍化、草场退化等。据初步统计,至2007年,全省矿产开采诱发的滑坡、崩塌、泥石流及地面塌陷等地质灾害349处(次),每年因矿山地质灾害造成的经济损失达1.58亿元以上;矿山占用和破坏土地面积约264.95km2,水资源及含水层系统受到影响和破坏的面积达93.15km2。频发的矿山环境地质问题不仅严重危害了矿区周围的居民生命财产安全,使当地已经非常脆弱的生态环境更加恶化,同时极大地影响和制约着甘肃社会经济及矿业经济的可持续发展。在甘肃省众多的矿山环境地质问题中,以矿山地质灾害危害和影响最为突出。本文基于实际调查数据,论述分析了甘肃省矿山地质灾害的主要类型、基本特征及其危害特点。

1 矿山地质灾害的主要类型

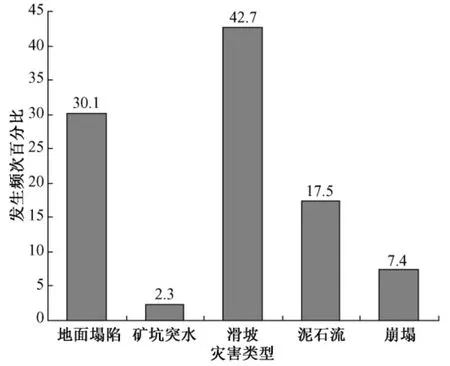

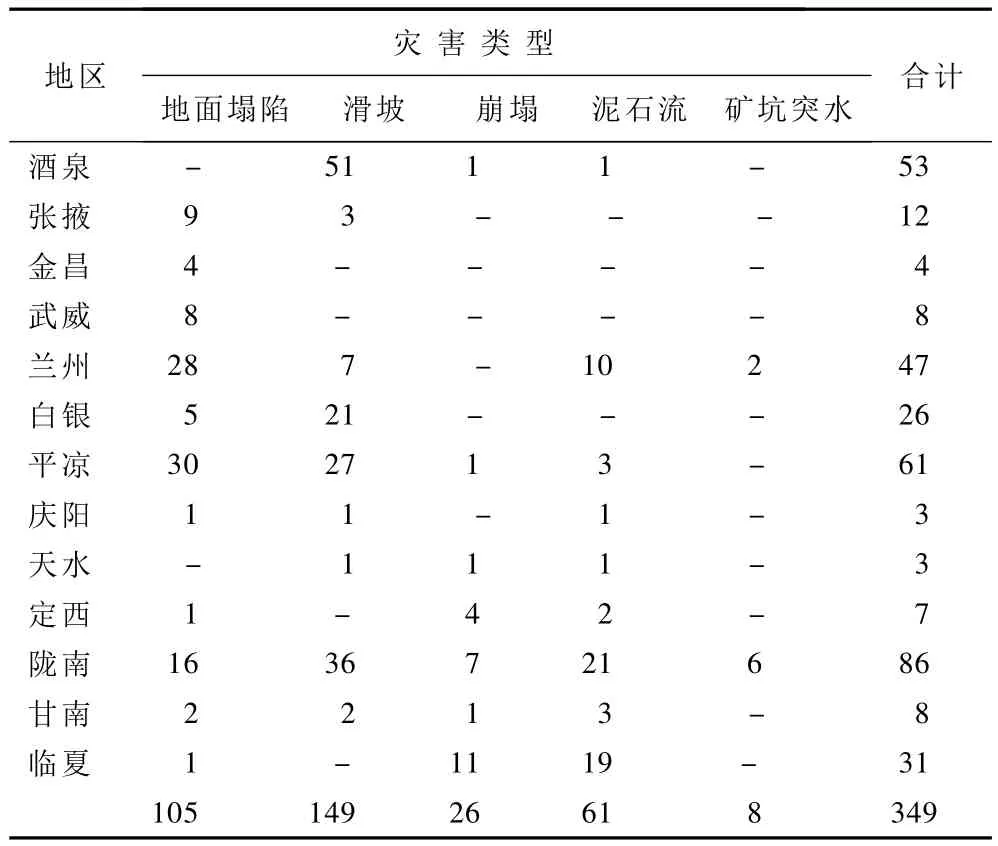

甘肃省由矿产开发活动引发的地质灾害具有分布广、发生频率高、突发性强、影响大、危害严重等特点。目前已经发现的矿山地质灾害类型主要有:采空地面塌陷、滑坡、崩塌、泥石流和矿坑突水等五种。截至2007年底,甘肃省发生矿山地质灾害349处(次),其中采空地面塌陷105处,占矿山地质灾害总数的30.1%;滑坡149处,占42.7%;崩塌26处,占7.4%;泥石流 61处,占 17.5%;矿坑突水 8次,占2.3%(图1)。统计结果显示,在五类灾害中滑坡所占的比例最大,是矿山地质灾害中发生频次最高的灾害类型,其次为地面塌陷,矿坑突水灾害发生频次相对最低。表1显示,在区域上,甘肃省13个地区发生了矿山地质灾害,其中采空地面塌陷灾害分布最广,除酒泉、天水地区外,其余地区均有分布;其次为滑坡、泥石流、崩塌灾害,矿坑突水灾害分布区域最小,目前仅在兰州、陇南两个地区出现。分布矿山地质灾害的13个地区中,陇南、平凉、酒泉、兰州、白银五个地区灾害发生频次相对较高,武威、定西、金昌、平凉、天水较少。

图1 甘肃省各类矿山地质灾害发生频次百分比Fig.1 Frequency of each type of geological hazard induced by mining in Gansu Province

表1 甘肃省矿山地质灾害的分布区域Table 1 Areas suffering from the geological hazards induced by mining in Gansu province

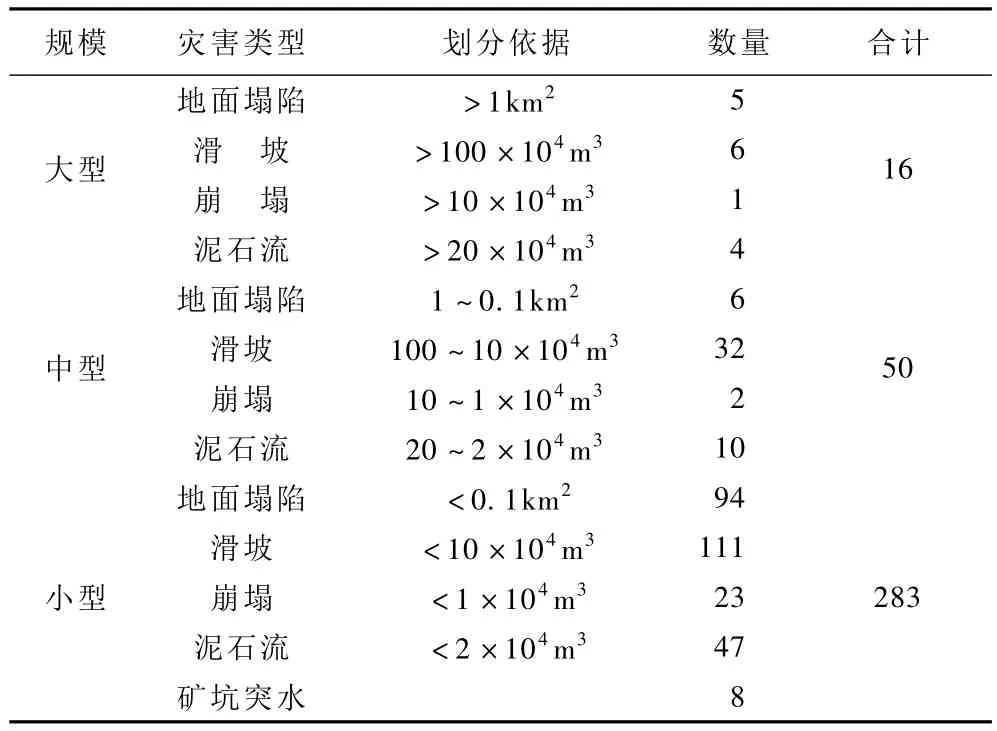

就规模而言[3],甘肃省矿山地质灾害规模以小型为主(表2),占灾害总数的81.4%,中型次之,占灾害总数的14.0%,大型较少,只占灾害总数的4.6%。

2 矿山地质灾害的分布与发育特征

受地质环境条件及矿山开采规模和开采方式的控制,各类矿山灾害的分布和发育特征显著不同。

2.1 采空地面塌陷

目前发现,甘肃省采空地面塌陷105处,面积76.94km2。采空地面塌陷主要分布于河西地区、陇中地区和陇东平凉地区,包括肃南县、山丹县、天祝县、兰州市、白银市、华亭县及崇信县等,这些区域地面塌陷面积约72.01km2,占全省塌陷面积的93.6%。采空地面塌陷大多初现于20世纪六、七十年代,八十年代中、后期快速发展,九十年代后期至今,随着开采规模的不断扩大,塌陷规模加速发展。初步估计,目前甘肃省采空地面塌陷的发展速率约为53hm2/a。

表2 甘肃省矿山地质灾害规模统计表Table 2 Statistics of the geological hazards induced by mining in Gansu Province

采空地面塌陷的范围、塌陷深度等受矿区地质环境条件,矿产类型和储藏条件及开采方式、开采规模等因素的制约。调查发现,采空地面塌陷主要发生于大规模开采的煤、有色金属、黑色金属及个别岩金、岩盐等矿区,如兰州窑街煤矿区、阿干煤矿区、金昌铜镍矿区、白银铜矿区、镜铁山铁矿区、文县临江沟岭子锰矿区、礼县李坝岩金矿区、漳县岩盐矿等。煤矿开采区的采空地面塌陷最为普遍。据初步调查,甘肃全省已发现的105处中有85处位于煤矿开采区,占该类灾害总数的81%。究其主要原因是甘肃省煤层大部分储藏于中生代构造盆地中,盆地内往往沉积了较厚的新生代地层,煤层覆岩软弱,大厚度的煤炭开采形成大面积采空区,覆岩陷落导致地表形成与储煤构造走向一致的带状或鸡窝状塌陷区。相对煤层开采,甘肃省其他矿种的矿体储存形态常为连续性较差的矿巢、矿囊或矿脉、矿柱,因而,采空面积较小,塌陷规模小。甘肃省煤矿区采空地面塌陷区面积多在0.01km2以上,最大 7.56km2,塌陷坑深度 0.5~15.0m。山区和丘陵区内塌陷区周围的松动岩土体通常为滑坡、崩塌多发地带。

2.2 滑坡、崩塌

甘肃省大部分矿山地处中、低山和丘陵地带,区内侵蚀切割强烈,沟壑密集,地形高差大,山坡较陡,断裂、褶皱发育,岩层软硬相间,属典型的滑坡、崩塌易发区。采矿工程活动进一步加剧了滑坡、崩塌的发展。已经发现的175处矿山滑坡、崩塌主要分布于陇南、陇中及陇东基岩山区和黄土丘陵区。采矿活动对滑坡、崩塌诱发作用主要表现为四个方面:地下采空形成地面塌陷过程中诱发滑坡、崩塌;露天采矿开挖后诱发滑坡、崩塌;废石渣、煤矸石不合理堆放失稳导致滑坡、崩塌;采矿活动放炮震动及采矿区上部覆岩陷落震动诱发滑坡、崩塌等,其中以地面塌陷和露天采矿开挖引发的滑坡、崩塌最为常见。

采空地面塌陷诱发的滑坡、崩塌分布于采空塌陷周围的松动岩土区。目前,甘肃省地面塌陷区内发现滑坡、崩塌94处,占矿山活动诱发此类灾害总数的53.7%。采空地面塌陷引发的滑坡、崩塌也主要发生在煤矿开采区,共计76处。此类滑坡、崩塌滑坡、崩塌新生型为主,但也常见一些老滑坡局部复活动,规模上中等、大型为主,多呈错落式滑动,滑动距离较大。如平凉地区华亭煤矿区砚峡乡滑坡即为大规模煤炭开采诱发的地表大面积塌陷过程中发生的大型滑坡。2004年下半年至2005年2月底,随着采空塌陷,砚峡村北部坡体发生蠕动错落式,滑坡长500m,平均宽 325m,面积约 0.23km2,滑坡体积 3.95×106m3。兰州地区窑街煤矿区帽儿坪和炭洞沟滑坡及阿干煤矿区14处滑坡等均是在煤矿采空塌陷作用下形成。采空地面塌陷引发的崩塌主要分布在覆岩为坚硬、半坚硬基岩、且地表坡体陡峻的基岩斜坡和土质斜坡段,数量较多,但规模较小。目前仅见一处大型崩塌和两处中型崩塌。

露天开挖诱发的滑坡、崩塌主要分布于深大的露天采坑边坡、砂石料厂爆破开挖边坡、砖瓦粘土矿开挖边坡及采矿辅助工程开挖地段。甘肃省内175处矿山滑坡、崩塌中47处分布于上述地段,如金昌龙首山镍铜矿露天采场边坡、武都唐家沟金矿采矿坑坑壁等是此类滑坡、崩塌频繁发生。此外,占甘肃矿山总数26.6%的砖瓦粘土矿山大多开采第四系黄土或上第三系泥岩,从斜坡坡脚处取土,常常造成小型土体坍塌、滑塌,酿成灾害。

2.3 泥石流

甘肃省矿山泥石流主要分布于陇南山地、陇中黄土高原及祁连山北麓等地,这些区域具备泥石流形成的地形条件、水动力条件及充足的松散固体物源,属泥石流中、高易发区。矿产资源开发利用破坏了脆弱的地质环境和生态环境,加剧和诱发大量泥石流。甘肃省矿山开采诱发和加剧泥石流主要表现在4个方面:

(1)大面积露天剥离,乱采滥挖,肆意破坏植被,造成矿区水土流失面积、强度不断增大,诱发和加剧泥石流灾害。矿山开采工程剥离表土,松动坡面岩土体,并破坏植被使其失去固结表土、削减洪峰的作用,加剧了坡面水土流失强度,使矿区沟谷逐步泥石流化。甘肃省许多原来生态环境较好的区域,由于矿山开采对地质生态环境严重破坏,泥石流频繁发生,如兰州阿干煤矿,原植被覆盖率达60%以上,山清水秀,林木繁茂,近几十年来煤矿的大规模开采,矿区13条沟谷全部变为泥石流沟,大量泥沙向雷坛河输入,近年来雷坛河流域泥石流活动频繁,直接威胁兰州七里河区的安全。

(2)大面积采空地面塌陷,地表岩土体松动,加剧沟谷泥石流的发生、发展。这类泥石流也主要发生于煤矿开采区,采空地面塌陷后,矿区地表裂缝纵横交错,陷坑、陷槽密布,地表岩土体松动,在地表水流的作用下,许多裂缝、陷槽不断发展为细沟、冲沟,加大沟坡侵蚀强度,致使沟谷形成泥石流。

(3)采矿弃渣弃土、煤矸石在坡面及沟道内随意堆放,直接诱发或加剧泥石流。这是甘肃矿山开采诱发沟谷泥石流形成的主要形式。甘肃大部分矿山在开采过程中均存在废渣弃土及煤矸石就近或随意堆放现象,渣体物质松散,极易被水流冲蚀、搬运,成为泥石流固体物质的重要来源。如平凉地区华亭县安口煤矿冯家沟流域内乱采乱挖,矿渣、矿坑密布,采矿弃渣弃土堆积量达112×104m3,占流域内松散固体物质补给量的91%,导致该沟泥石流频繁爆发,直接危害安口镇居民的安全[4];兰州市阿干煤矿山寨沟、铁冶沟等13条沟谷内弃渣弃土平均补给量达64.5×104m3,为雷坛河流域泥石流的形成提供了充足的物源。

(4)尾矿库溃坝溃决引发泥石流。甘肃内大部分国有大中型矿山尾矿坝设计比较合理,但是中小型矿山中普遍存在有库无坝或尾矿坝设计不合理的现象,导致泥石流发生或存在泥石流隐患,如:陇南成县厂坝铅锌矿区1座尾矿库坝溃因暴雨溃决后引发泥石流,造成3人死亡,毁房170多间。目前矿区许多尾矿库沟谷存在泥石流隐患。

2.4 矿坑突水

矿坑突水是甘肃省发育频次较低的矿山地质灾害,其主要分布于陇南、兰州地区。已有的8次矿坑突水灾害中,煤矿发生5次,铅锌矿发生3次,规模均为小型,突水量700~2000m3/h。矿坑突水主要发生在裂隙水较丰富的井下开采矿区。煤矿矿坑突水多为顶板突水,产生在覆岩裂隙较密集分布地段;铅锌矿床矿坑突水对发育在基岩为碳酸盐岩建造的矿区,井巷采掘延伸到岩溶水丰富地段引发突水,但井壁突水方向不定。

3 矿山地质灾害的危害特点

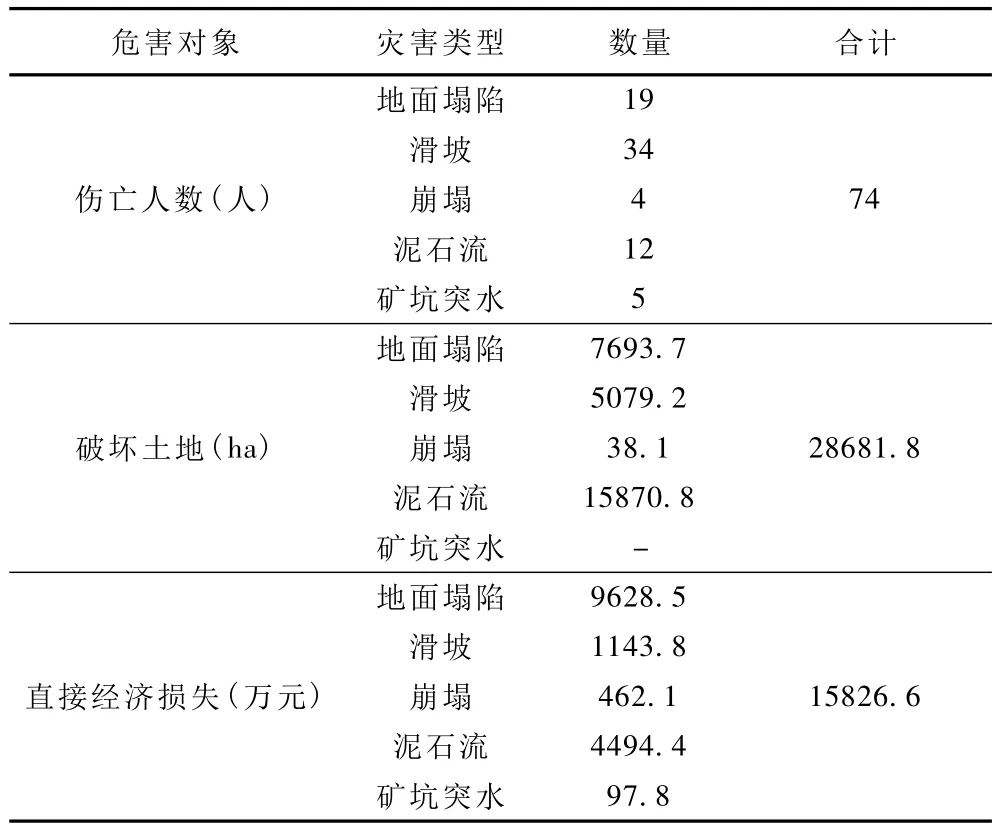

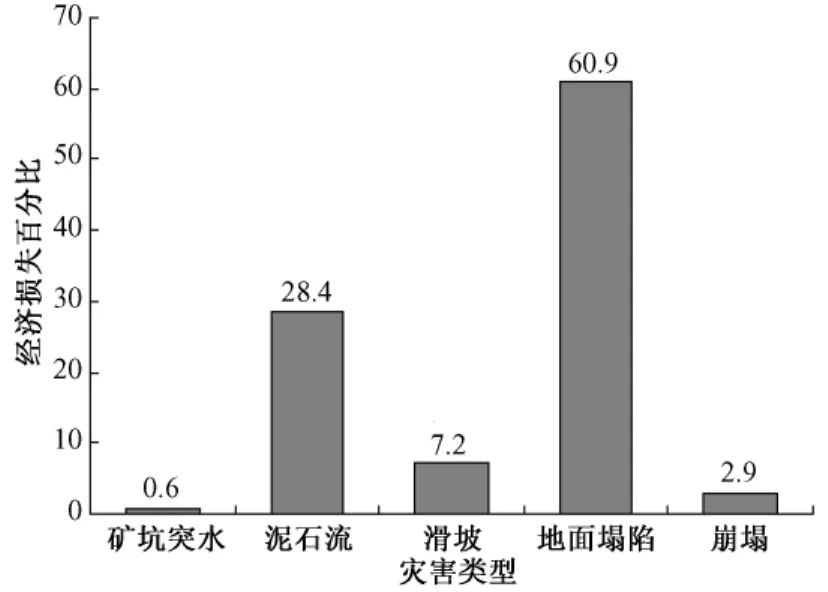

截止2007年底,甘肃矿山地质灾害直接造成74人伤亡(表3),破坏土地28681.8ha,造成房屋裂缝或倒塌7万余间,毁坏矿山铁路2000多米,公路裂缝、下陷或被埋约130km;全省有235个村庄被迫搬迁,380个村庄的水源地受到破坏,500多处井泉断流,矿区及其附近10万多人因此用水紧缺。矿山地质灾害造成的直接经济损失约15826.6万元(图2)。比较灾害造成的直接经济损失,甘肃省五类矿山地质灾害的危害依次为采空地面塌陷、泥石流、滑坡、崩塌、矿坑突水。

表3 甘肃省矿山地质灾害危害统计表Table 3 Losses by the geological hazards induced by mining in Gansu Province

3.1 采空地面塌陷

图2 各类矿山地质灾害直接经济损失的相对比例Fig.2 Proportions of economic losses by each type of geological hazard induced by mining in Gansu Province

据初步统计,甘肃省矿山地面塌陷造成19人伤亡,损毁61150间房屋,破坏土地面积7693.7ha,其中耕地占9.4%。地面塌陷已造成65个企事业单位、212个村庄被迫搬迁,累计直接经济损失9628.5万元,占各类地质灾害总经济损失的60.9%。

3.2 滑坡、崩塌

甘肃省矿山滑坡伤亡34人,损毁5236间房屋,破坏土地面积5079.2ha,其中耕地占17.6%,直接经济损失1143.8万元,约占各类地质灾害总经济损失的7.2%。

甘肃省矿山崩塌伤亡4人,损毁214间房屋,破坏土地面积38.09ha,其中耕地占13.3%,直接经济损失达462.1万元,占各类地质灾害总经济损失的2.9%。

3.3 泥石流

甘肃省矿山泥石流灾害伤亡12人,损毁3134间房屋,破坏土地面积15870.8ha,其中耕地32.2%,直接经济损失4494.4万元,占各类地质灾害总经济损失的28.4%。

4 矿坑突水

矿坑突水具有突发生、隐蔽性、灾难性及难预防等特点,其轻者增加矿井排水量,加大开采成本,重者造成人员伤亡、淹井、生产停顿,甚至造成矿井与设备报废。据统计,甘肃省矿坑突水造成5人死亡,直接经济损失97.8万元,占各类地质灾害总经济损失的0.6%。

5 结论与建议

在甘肃省众多矿山环境地质问题中,矿山地质灾害分布最广、发生最频繁和危害最为严重。目前,甘肃省主要发育五类矿山地质灾害:采空地面塌陷、滑坡、崩塌、泥石流和矿坑突水。在这五类灾害中,采空地面塌陷分布最广、造成的直接经济损失最严重,滑坡发生频次最高、造成人员伤亡最大,矿坑突水灾害分布范围、发生频次和危害程度相对最低。各类灾害的分布和发育特征受地质环境条件及矿山开采规模和开采方式的控制,灾害的危害特点与其分布和发育特征和活动特点有关。受管理体制和经费的限制,截至2007年,仅有26.9%的矿山地质灾害得到治理。因此,尽快实施有效措施,治理和预防矿山地质灾害刻不容缓。根据甘肃省矿山地质灾害的发生特点,结合在矿山地质环境恢复和地质灾害治理工程中获得经验,建议:

(1)对于规模大、或危害严重、或治理难度大、或治理经费巨大各类矿山地质灾害,采取以搬迁、避让为主的措施。

(2)对采空地面塌陷,加强采空区监测,采取回填塌陷坑、充填采空区、填埋地裂缝等工程措施。

(3)对于崩塌、滑坡,除加强监测外,建议首先考虑地表排水、地下排水、削方减载、压脚、植树种草等主动性的工程措施,各种支挡工程作备选措施。

(4)对矿山泥石流,建议采取拦排结合,稳固弃渣,结合生物工程等综合措施。

(5)加大矿山环境保护执法工作,在加强落实矿产资源开发中“谁开发,谁保护”、“谁污染,谁治理”、“谁破坏,谁恢复”、“谁使用,谁补偿”原则的基础上,尽快建立一种可行性更高的矿山环境保护与治理机制,使矿山环境恢复与治理保证金制度的落实更加有效。呼吁建立“废弃及老矿山环境治理基金”,进一步保证矿山环境恢复和治理工作的持续进行。

[1]甘肃省国土资源厅.甘肃省矿产资源总体规划(2000—2010年)[R].2003.

[2]甘肃省国土资源厅.甘肃省矿产资源年报[2004—2007年][R].2007.

[3]中国地质调查局.矿山地质环境调查与评估技术要求[R].2005.

[4]甘肃省国土资源厅,西北矿冶研究院.甘肃省矿山尾矿固体废料、土地复垦、矿山环境保护调查整治报告[R].2002.

Geological hazards induced by mining and their characteristics in Gansu Province

HU Xiang-de,LI Zhi-heng

(Gansu Institute of Geological environment Monitoring,Lanzhou 730050,China)

Gansu is a province with variety of mineral resources.Mining of these resources in Gansu is therefore very extensive.Subsequently,mining has resulted in a series of environmental geological problems.Among these problems,geological hazard is one of the severest.This paper described types,distribution and damage of the geological hazards induced by mining in Gansu Province on a basis of comprehensive investigation project.It was found that there are five major types of the hazards:ground subsidence,landslide,rockfall,debris flow and groundwater bursting in mining pit.Among these hazards,ground subsidence was the most distributive,and caused the greatest economic loss,whereas landslide was the most frequent,causing the greatest casualties,and groundwater bursting in mining pit was the least distributive,the least frequent and caused the least damage.Distribution and occurrence of these hazards are controlled by geological conditions,mining extensity and techniques of mining,while damages caused by them were closely related to nature of each type of the hazards and their distribution and occurrence frequency.

geological hazards induced by mining;ground subsidence;landslide;rockfall;debris flow;groundwater bursting in mining pit;Gansu Provine

1003-8035(2010)02-0035-05

P642.2

A

2010-03-01;

2010-03-20

胡向德(1966—),男,高级工程师,长期从事地质灾害勘查、评价和治理工作。

E-mail:hu_xiangde@163.com