北京市产业结构调整下的流动人口就业结构研究*

2010-09-12沈琴琴张艳华

沈琴琴 张艳华

北京市产业结构调整下的流动人口就业结构研究*

沈琴琴 张艳华

近10多年来,北京市外来流动人口规模迅速扩大,流动人口的就业问题日益受到了社会各界的广泛关注。北京市统计局外来人口动态监测调查数据表明,流动人口的就业行业、职业分布相对集中,产业结构调整对流动人口的就业结构状况产生了相当大的影响。从人口素质结构与产业结构的匹配度、劳动力市场发育状况以及城市发展规划的视角来看,当前流动人口就业存在一些问题,要采取积极对策。

产业结构;流动人口;就业结构

北京市作为全国的经济发达城市,产业结构逐步优化,第三产业已经成为了经济增长的强劲动力,吸引了大量外来流动人口,而且越来越多的流动人口转变为市内常住人口。探讨这一庞大群体的就业结构,发现其就业特点、规律有助于为北京市产业结构调整、外来人口管理等方面的政策制定提供决策参考,是一个具有现实意义的课题。

一、流动人口的行业、职业变迁

流动人口是与我国户籍制度相关联的特有概念,是指离开户籍所在地,在某一行政范围内滞留但没有本地常住户口的人口。本文主要针对流入北京市的这部分人口进行分析。

据北京市统计局公布的数据显示,1997年流动人口总量为229.9万人,此后逐年快速增长,到2008年达到历史峰值465.1万,11年间流动人口增长了235.2万,年均增长21.4万。同时,流动人口占常住人口的比重也在迅速提高,由1997年的18.5%增加到了2008年27.4%,也就是说,居住半年以上的外来人口占到了北京常住人口的四分之一多。这是一个庞大的人口群,他们逐步由短期滞留转变为较长期居住,在一定程度上满足了不断扩张的劳动力市场需求,缓解了不同市场间劳动力供求的结构性矛盾,促进了城市产业结构的合理化,已经成为北京市经济社会发展不可或缺的一支重要力量。接下来主要从流动人口的行业分布与职业分布方面来具体探讨来京流动人口的就业结构状况,并与上海的情况做一比较。

(一)行业分布——主要集中于传统服务业、建筑业及制造业

行业分布是指就业人员在国民经济各个部门或行业从业的比例关系。2006年,据北京市第二次农业普查对城乡结合部外来人员就业分布状况的调查显示,流动人口主要集中于第三产业,达到了70.9%,比2003年统计局外来人口动态监测调查公报的公布数据上升了10.9个百分点。从行业分布上来看,流动人口主要集中于建筑业、制造业、批发零售业和住宿餐饮业、居民服务业和其他服务业,这五个行业占到了全部就业人员的85.9%。其中从事建筑业与制造业的流动人口各占总数的14.8%、12.1%,分别比2003年下降了8个和1.5个百分点。从事批发零售业和住宿餐饮业的分别占总数的22.4%和6.3%,从事居民服务业和其他服务业的为30.3%,这三个行业流动人口所占比重达59.0%,比2003年提高了14.5个百分点。与北京市整体产业结构相适应,传统服务业就业岗位不断增加,已经成为流动人口就业的主渠道,建筑业与制造业对人口的吸纳能力仍然比较强,但是随着北京市第二产业比重的下调其吸纳能力有所下降。

上海市作为国内另一个经济发达城市,同样也是流动人口青睐的城市,其外来人口的就业情况与北京市有所不同。差异主要体现在上海流动人口在第二产业就业的人口比重非常高,而在第三产业从业人员比重相对较低,据2005年上海市l%人口抽样调查资料显示,二产就业人员达到了54.1%,三产为43.6%,在第二产业中又以从事制造业的人员居多,占到了整个第二产业就业人数的81.8%。这样一种就业分布状况从根本上是由上海市整体产业结构特点决定的。从上世纪50年代后上海长期奉行的是第二产业尤其是制造业为主导的战略,到目前为止,已经形成了门类齐全的汽车制造业、电子通讯设备制造业、钢铁制造业、生物及现代医药工业、电站设备及配件制造业、家用电器制造业和纺织制造业等支柱产业。因此,历来制造业是上海吸引流动人口的主要领域。而北京则不同,改革开放以来第三产业经历了飞速发展,在国民经济中的比重由1978年的23.7%上升到了2008年的73.2%,近10年产值年均增长率达到了18.1%,如此迅速的增长,为流动人口提供了数以百万计的就业岗位,使其成为流动人口就业的主渠道。

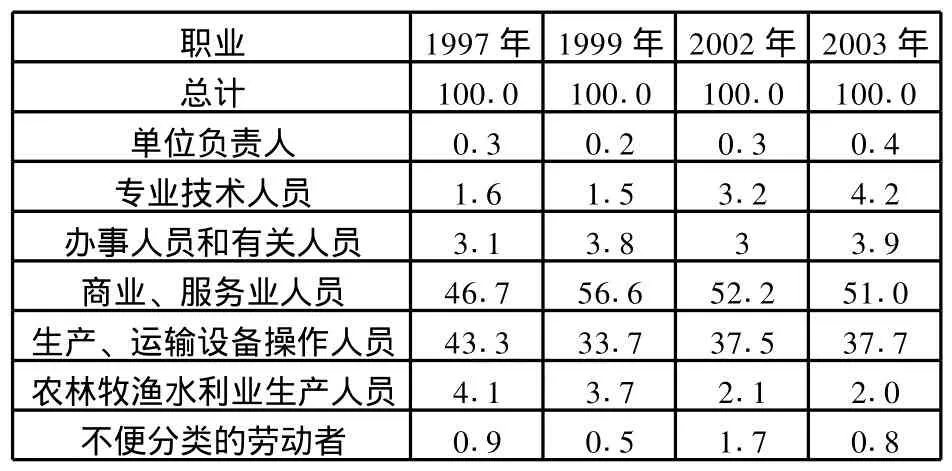

(二)职业分布——以从事体力劳动为主

按照《中华人民共和国职业分类大典》,将我国社会职业归为8个大类,分别是:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人;专业技术人员;办事人员和有关人员;商业、服务业人员;农、林、牧、渔、水利业生产人员;生产、运输设备操作人员及有关人员;军人;不便分类的其他从业人员。通常认为前三类属于脑力劳动者,其余则属于体力劳动者。由表1知,各年份外来流动人口只有少部分人从事脑力性工作,绝大多数从事的是苦、脏、累的体力性劳动,这与众多学者对国内其他地区的研究结果是一致的。从纵向来看,随着来京流动人口受教育程度的提高,从事体力劳动的人口比重有所下降,而脑力劳动者的比重有上升趋势。进一步的观察可以发现,在流动人口从事的职业中,以商业、服务业人员所占比重最大,1999年以后均占到整个就业流动人口的一半以上;其次是生产、运输设备操作人员,两者合计占整个就业人口的比重在诸年中都超过了88%;农林牧渔水利业生产人员比重较小且逐年下降,这与北京市整体产业结构分布是相符的。在1999年后,随着北京市产业结构的调整,二、三产业在国民经济中的比重达到了97%以上,因而流动人口作为北京劳动力的重要组成部分,其在商业服务业、工业制造、运输方面就业的人员也保持了较高的水平。

与北京不同,上海市流动人口所从事的职业中,以生产、运输设备操作人员所占比重最大,2006年达到48.8%,接近全部流动人口的一半,如此庞大的从业群体归根究底是由上海发达的制造业所产生的巨大劳动力需求决定的。但是,随着近几年产业结构的调整,服务业在上海国民生产总值中所占的比重越来越大,从事商业、服务业的流动人员也在逐年递增。

表1 1997-2003年各类职业从业人员占总就业人口的百分比(%)

二、北京市产业结构调整对流动人口就业的影响

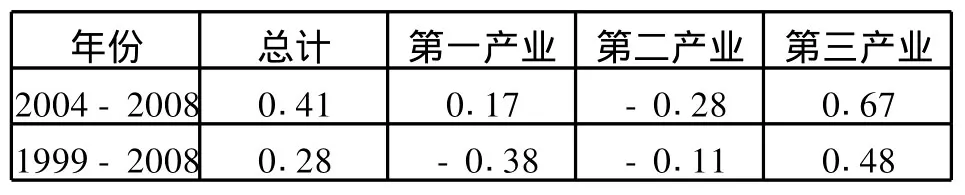

产业结构的演进必然引起就业结构的变动。北京市的产业结构决定了相同的劳动力就业结构形式,流动人口的就业也一样,呈现明显的“三二一”分布的特点。各产业对劳动力的吸纳能力在经济学中常用就业弹性系数来反映,就业弹性系数越大,经济增长对就业的拉动作用就越大;反之,就业弹性系数越小,即使经济保持高速增长,也不会对就业产生显著效果。

由于年度间就业弹性系数不稳定性,我们并不关心某一年份各产业的就业弹性数值,而是希望发现一个较长时间段各产业就业弹性的基本特点。根据1998-2008年各产业与就业数据,运用就业弹性系数公式,可计算出这期间各年的就业弹性,进而得出最近5年与10年的平均就业弹性系数(如表2)。总体上来说,北京近10年保持了较高的就业增长,弹性系数达到0.28,远远高于同期全国的平均水平0.08,这主要得益于北京同期经济年均16.0%的高速增长,创造了数百万的就业岗位。近5年平均就业弹性系数更高,达到了0.41,GDP的增长拉动就业的作用更明显。分产业来看,近10年第一产业的就业弹性为负,说明产业的增长并没有带动就业机会的增加,第一产业对劳动力是排斥的,这符合配第·克拉克与西蒙·库茨涅茨的就业结构演变规律,即随着经济发展、人均收入水平提高,第一产业劳动力会逐渐减少,向二三产业转移。但是最近5年第一产业就业弹性为正,从业人员有一定数量的增加,这主要是由于近年来北京农村设施农业、观光农业等高端农业与乡村民俗旅游的发展所带来的就业岗位增加引起的。第二产业就业弹性系数在近10年与最近5年间的平均值均为负,原因可能是多方面的:一是1998年以后国有企业进行了大刀阔斧的体制改革,为了提高企业生产效率,大量冗员被淘汰;二是工业内部技术改革,使得资本有机构成提高,从而排挤了部分劳动力,阻碍了就业的增加;三是一些不适应市场需求的传统的制造业部门萎缩甚至消亡,一部分低素质的劳动力失去了工作岗位;四是从2001年申奥成功后,为了改善环境,一些污染性工矿企业被迫关闭,造成行业就业的减少。第三产业就业弹性近10年平均值达0.48,远远高于北京市总体就业弹性,2004-2008年间又有所提升,高达0.67,成为实实在在的吸纳劳动力的主渠道,这主要有赖于北京市高速增长的第三产业。

表2 北京市各产业近5年与近10年平均就业弹性系数

作为全国经济发达城市,北京市第一产业在提供就业机会方面发挥的作用将会十分有限。在城市规模不断扩大的趋势下,第二产业中的建筑业的发展前景仍然较好,对劳动力的需求也相应地会有所增加,而制造业由于技术进步的要求对低素质劳动力的需求逐步减少,对流动人口的吸纳能力将会弱化。随着北京市产业结构的逐步调整优化,第二产业在城市经济中的比重还会下降,其创造的就业岗位不会有大幅度的增加,大量的流动人口将会拥向第三产业。值得注意的是第三产业的涵盖的范围十分宽泛,既包括传统的批发、零售、餐饮、维修业,也包含金融、保险、房地产、研发、信息、通讯等现代服务业。从单个劳动者的简单加工、维修到应用现代信息技术进行经营的国际跨国公司,无所不包。尽管北京市第三产业增长速度非常快,然而,与国际大都市相比还有很大的差距,增长方式较为粗放,传统服务业所占比重偏大,知识密集型的金融、信息、物流、咨询等现代服务业发展滞后。2006年,全球金融中心纽约市金融与保险、房地产、租赁业与专业技术服务业占到全市总产值的42%以上、第三产业的46.1%;同年,伦敦市金融中介、房地产、租赁和商务活动产值占到全市总产值的48%以上,服务业的54%。而据《中国统计年鉴》(2008)提供的数据,北京市2007年金融、房地产、租赁和商务服务业仅占全市总产值的26.5%、占服务业的36.3%。整体偏低的第三产业内部结构从一定程度上限制了流动人口就业结构的高级化,更多的人只能集中于批发零售业、住宿餐饮业及居民服务业和其他传统服务业。

三、流动人口就业存在的问题与应对策略

(一)存在的问题

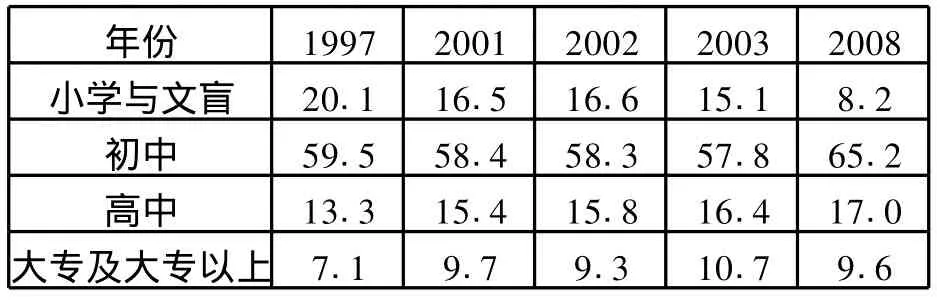

1.流动人口文化素质与产业结构升级的人才需求不匹配

北京市的长远发展目标是成为对全球的经济、政治、文化等方面有重要的影响力的世界城市。目前公认的世界城市有纽约、伦敦、东京,北京市与这些城市的差距主要体现在第三产业内部结构偏低,现代服务业发展滞后。要改变这种状况、实现第三产业内部结构的优化升级,必将会加大对一些金融、保险、信息、现代物流等高素质人才的需求。今后第三产业经济增长方式势必要逐步转变到依靠提高技术水平和加大人力资本投资的模式上来。从近几年北京流动人口的文化素质结构来看,虽然受教育程度逐年提高,但从2008年的数据来看流动人口的文化素质仍然较低,高中程度的占17.0%,大专及大专以上的仅占9.6%(见表3)。可见,当前外来劳动力供给以低素质劳动力为主,主要从事一些填补传统服务业本地劳动力供给不足的低技能工作岗位。长期中如果外来流动人口的文化素质结构得不到提升,则会延迟“世界城市”目标的实现,当然也会影响到流动人口本身的就业能力。

表3 流动人口受教育结构(单位:%)

2.分割的劳动力市场阻碍了流动人口就业和产业结构的升级

北京劳动力市场实际上可以划分为三个层次:第一层次是高端人才市场,参与到这一劳动力市场竞争的劳动力将受到严格的学历、技能、能力、工作经验等的限制,多数流动人口难以进入;第二个层次是普通劳动力市场,对劳动力素质要求虽然不是很高,但这一层次的劳动力市场要优先考虑本地户籍的劳动力,属于不完全竞争市场;第三层次的劳动力市场,以简单的体力劳动为主,对劳动力的素质要求不高,对所有劳动力基本上都是开放的,接近于完全竞争。从目前来看,流动人口能够进入的主要是第三层次的劳动力市场。在长久体制性分割惯性的作用下,流动人口就业问题尚未得到政府有关部门的有效引导。据有关对北京外来务工人员就业渠道的调查发现,绝大多数人是通过亲朋好友介绍,地缘、血缘关系仍是就业的主渠道,流动人口在京就业所急需的就业信息的发布、劳动技能培训、社会保障等制度不健全,这无疑阻碍了流动人口主要流向的传统服务业的进一步发展。同时,现代服务业发展所需要的高素质人才却由于劳动力市场体制的分割而不能顺利地进入,从而导致流动人口就业不能与产业结构调整相适应,在一定程度上制约了现代服务业的发展。

3.市政府尚未将流动人口就业问题纳入社会经济发展的长远规划

尽管户籍制度的管制逐步放松,并且于2005年北京市十二届人大常委会第十九次会议上决定,废止实施近10年的《北京市外地来京务工经商人员管理条例》,取消了一些涉及来京务工人员的就业管理限制、收费和歧视性政策。但政府部门在一些重要活动日采取粗暴的清理、驱逐流动人员的现象仍然屡见不鲜,“管”、“卡”的思想严重,“服务”的理念缺失。如此做法加深了流动人口对政府及市民的仇恨心理,不仅加大了流动人口的就业与生活成本、影响了市民的日常生活,而且会引发一些不必要的社会治安问题。另外,对于流动人口主要聚居区——城乡结合部的住房、污水处理等生活设施缺乏合理的规划布局,造成这些地区普遍脏、乱、差的局面,对出租房屋管理的缺位导致这些地区违法犯罪率居高不下、治安混乱、居民缺乏安全感。

(二)流动人口就业与产业结构协调发展的对策

1.发挥政府教育、技能培训的主体作用

产业结构的升级所带来的直接影响是劳动者不能适应新的行业所需的知识、技术技能,从长期来看,增强人口素质是推动产业发展和提高劳动就业水平的根本途径。目前北京流动人口的整体文化素质偏低,73.4%的人受教育程度在初中及初中以下,要想在北京长久立足,必须提高自身的综合素质。很多外来人员已经意识到了这一点,有很强的参与技术培训的需求。政府作为公共品的供给主体,应当承担起培训机构建设和培训渠道拓展的责任,为流动人口提高技术能力提供场所与机会。

随着二代农民工规模的增加,政府还应关注这个群体的就业特点。他们的就业观与父辈有很大不同,希望长期留在城市,从事轻松、体面、收入有保障、体制内的工作,但他们受教育程度还是比较低。对此,政府需考虑加强对这个群体的教育投入,特别是基础教育和职业教育,加大对打工子女学校的政策倾斜和资金支持,提升农民工子女就读学校的教学质量,逐步放开中专、技校、职业学校对农民工子女的限制,使其掌握基本的专业知识和职业技能。这不仅有助于外来流动人口就业层次的提高,更对北京三次产业结构及第三产业内部结构的优化升级具有深远的意义。

2.建立公平、开放、统一、竞争、有保障的劳动力市场

要促进产业结构的提升,必需打破现存的以户籍制度为主体的体制性分割,给流动人口以平等的机会参与市场竞争,建立起开放、统一的劳动力市场。通过市场的手段设置知识、文化、技能、能力等门槛,使有较高文化素质和能力的流动人口,特别是一些大学生有机会参与到中高层次的劳动力市场竞争中,以逐渐提高外来人员的就业层次,满足现代服务业对高素质人才的需求,促进第三产业内部结构的优化升级。同时,继续规范职业中介服务机构的活动方式,降低流动人口的信息搜寻成本,建立健全地区之间社会保险转接制度,为他们提供必要的社会保障,营造一个宽松的外部就业环境。

3.将流动人口就业纳入城市发展规划

随着外来流动人口的增加和外来人口逐步转变为常住人口,他们已不是城市的匆匆过客,需要政府部门转变观念,将流动人口视为城市的有机组成部分,统筹考虑他们的生存、就业与发展需求,提供简易、低廉、实用的廉租房与经济适用房,改善他们的生活条件。转变排斥、驱赶的思想为服务的理念,通过建立完善的就业信息管理系统,及时发布有关信息,为流动人口创造有利的就业条件。

[1]王云娜.基于上海产业结构调整的流动人口就业研究[D].华东师范大学,2008.5.

[2]Kumar,R.Employment Elasticities and Speeds of Labour Adjustment:The Implications of Different Estimation Methods for Malaysian Commercial Agriculture and Forestry.Journal of Development Studies.1982,Vol 18:pp.497~510.

[3]丁守海.中国就业弹性究竟有多大?——兼论金融危机对就业的滞后冲击[J].管理世界,2009,(5).

[4]陈晖.全球性国际城市的服务业及其发展历程[EB/OL].http://www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id= 5359.2009-07-14.

[5]陈旭峰等.农民工的社会融入何以可能[J].理论探索,2010,(3).

[6]吴艳.解决农民工二代就业的必要性及其对策研究[J].河北农业科学,2009,(2).

(责任编辑 胡爱敏)

book=203,ebook=203

沈琴琴,中国劳动关系学院副院长,教授,经济学博士;张艳华,中国劳动关系学院讲师,管理学博士(邮政编码100048)

C913.2

:A

:1672-6359(2010)04-0009-04

本文为北京市哲学社会科学“十一五”规划项目(09BaJG263)“北京市就业形势与就业结构的前瞻性研究”的阶段性研究成果。课题组其他成员李洪坚博士,张原博士,崔玉雪博士参与了讨论。