北洛河流域上游地区水沙变化趋势分析

2010-09-11王高英赵红师奎

◎王高英 赵红 师奎

北洛河是黄河中游地区的二级支流,水少沙多,泥颗粗,是陕西省第三大产沙区域,也是黄河流域龙门~潼关区间的主要泥沙来源之一。分析北洛河水沙变化趋势对本流域的综合治理和开发,对下游三门峡库区的淤积以及黄河下游的输沙研究都有着重要作用。

北洛河全长680km,流域面积2.69万km2,多年平均年径流量9亿m3,多年平均年输沙量1亿t。刘家河水文站以上流域面积7325km2,占全流域面积的27%,来水量占27%,而来沙量则占78%。本次选择其上游吴旗、志丹和刘家河三个水文站,应用其实测水文资料,主要分析北洛河流域上游地区的水沙变化趋势。

1 流域概况

北洛河发源于陕西省定边县白于山郝庄梁,流经吴旗、志丹、甘泉、富县、洛川、黄陵等县,在大荔县东南汇入渭河。北洛河吴旗以上地区土壤主要是风沙土,植被极差,平均年侵蚀模数为11450t/km2,属于剧烈侵蚀区。刘家河、吴旗、志丹区间地区土壤主要是黄绵土,多年平均侵蚀模数为7000t/km2,属于强度侵蚀区。刘家河以上地区水土流失极为严重,是北洛河流域泥沙的主要来源区。

2 流域水沙变化分析

2.1 流域水沙基本特征及计算时段划分

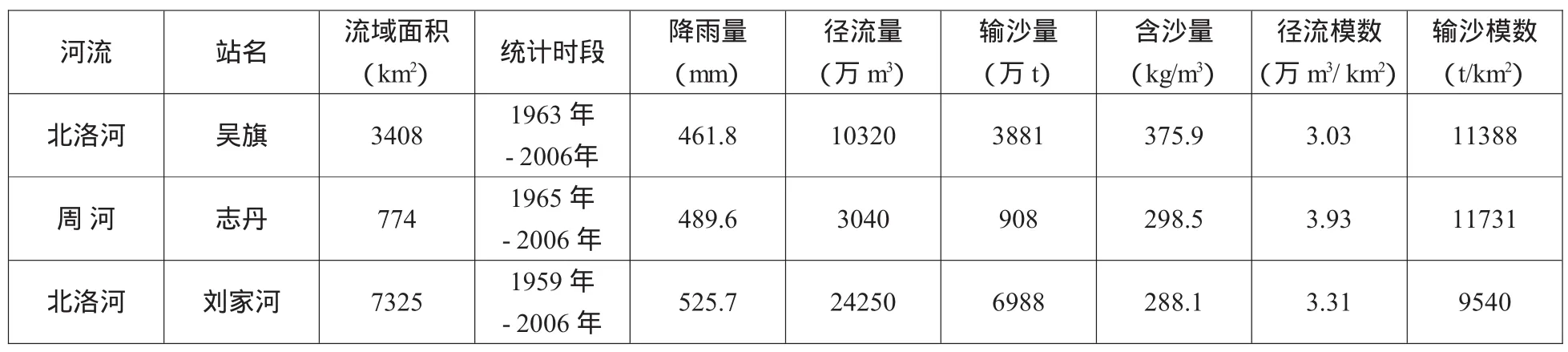

北洛河流域上游地处干旱半干旱地区,属暖温带气候,多年平均气温7.8℃,降雨量分布不均匀,由北至南略有增加。各站径流模数在3m3/km2~4万m3/km2,各站输沙模数在9500 t/km2~12000 t/km2之间,各站年平均含沙量在280kg/m3~380 kg/m3之间。详见表一。

由表一可以看出,吴旗站控制面积占刘家河站控制面积的46.5%,多年平均径流量占到刘家河站来水量的62.6%,多年平均输沙量占到刘家河站来沙量的55.5%;志丹站控制面积占刘家河站控制面积的10.6%,多年平均径流量占到刘家河站来水量的12.5%,多年平均输沙量占到刘家河站来沙量的13.0%;吴旗、志丹、刘家河区间面积占到刘家河站控制面积的42.9%,区间水量占到刘家河站来水量的24.9%,区间沙量占到刘家河站来沙量的31.5%。以上数据说明北洛河上游地区水沙都主要来自于吴旗以上地区。

据实测资料统计,刘家河站多年平均径流量为2.4亿m3,多年平均输沙量为 0.7 亿 t。

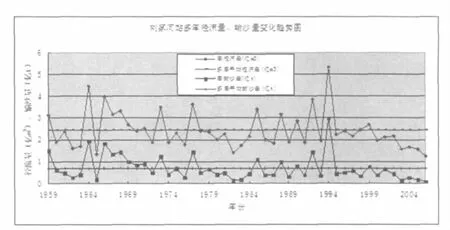

与多年均值比较,径流量有28年小于均值,有14年大于均值,有6年接近均值。小于均值的28年中有24年处于1970年以后,大于均值的14年中有8年处于1970年以后。

与多年均值比较,输沙量有29年小于均值,有13年大于均值,有6年接近均值。小于均值的29年中有24年处于1970年以后,大于均值的13年中有7年处于1970年以后。

若将1970年以前(1959年-1969年)称为前期,1970年以后(1970年-2006年)称为后期,则前期处于丰水丰沙段,后期呈现出丰枯交替的特点,但总体趋势向下。由此可见,北洛河流域上游地区水沙呈减少趋势,且减少年份主要在1970年以后,见图一。

另外,北洛河上游年含沙量达288kg/m3,年流量仅 7.7m3/s,是典型的多沙河流。北洛河上游地区的来沙虽然较多,但主要集中在汛期,非汛期的流量较小、含沙量较低。分析刘家河站1959年至2006年的月平均流量、含沙量、输沙量,结果表明非汛期各月平均含沙量一般在 0.05kg/m3~93.36kg/m3,平均含沙量为16.1kg/m3,而汛期各月平均含沙量很高,一般在 145.8kg/m3~521.1kg/m3,平均含沙量达444.1kg/m3。非汛期月平均流量一般在1.9m3/s~7.53m3/s,而汛期月平均流量较高,一般在6.79m3/s~23.57 m3/s,平均月流量为14.61 m3/s。非汛期月平均输沙量一般在0.05t~109万t,整个非汛期输沙量占年值的2%,汛期月平均输沙量非常大,在300t~3200万t,整个汛期输沙量能占到年值的98%,其中仅7、8月份沙量就占到年值的85%。根据刘家河站实测沙量资料统计,1959年至2006年48年间,年最大含沙量有45次出现在汛期,占93.8%,其中34次出现在7、8月份,占75.6%;日最大输沙率全部出现在汛期,占100%,其中39次出现在7、8月份,占81.2%。由此可见,北洛河上游地区的泥沙主要由汛期,尤其是7、8月间的高含沙洪水输送。

表一 北洛河上游地区多年平均各水文要素统计表

2.2 实测水沙变化分析

2.2.1 时段对比分析

现选定吴旗等水文站自建站至2006年系列实测水文资料,分年代做一统计分析,结果表明雨、水、沙年内分配的特点为:降雨、径流及泥沙年内分配都不均衡,均以汛期为主,主要集中在7月-8月。以刘家河站为例,多年平均汛期雨量占年值的71.2%,7月-8月雨量占年值的44.2%;多年平均汛期水量占年值的63.6%,7月-8月水量占年值的47.8%;多年平均汛期沙量占年值的98.0%,7月-8月沙量占年值的85.0%。

另外,分析表明各个时段雨、水、沙的变化情况为:与前期相比,后几个时段的雨量、水量、沙量的年值、汛期值、7月-8月值均有减少,而且水量减少幅度比雨量大,沙量减少幅度又比水量大。个别时段水量有所增加,是由于该时段存在大水年份。以刘家河站为例,1970年-1979年时段与前期(1959年-1969年)比较,年降雨量、径流量、输沙量、含沙量分别减少了11.0% 、8.7% 、25.6% 、18.7% ;1980 年-1989年时段与前期比较,年降雨量、径流量、输沙量、含沙量分别减少了10.6%、18.9%、52.7%、41.7%;1990 年-1999年时段与前期比较,年降雨量、输沙量、含沙量分别减少了19.4%、14.4%、16.9%,径流量稍有增加,是因为1994年刘家河发生了建站以来的最大洪水,洪峰流量达8030m3/s;2000年-2006年时段与前期比较,年降雨量、径流量、输沙量、含沙量分别减少了 22.2%、34.8%、70.1%、54.2%;1970年-2006年时段与前期比较,年降雨量、径流量、输沙量、含沙量分别减少了15.3%、13.2%、38.3%、28.8%。

2.2.2 累积曲线分析

吴旗地处暴雨多发区,吴旗以上水、沙分别占刘家河站来水、来沙的56%、63%,是北洛河上游地区的主要产水、产沙区。点绘吴旗站年降雨量、年径流量和年输沙量累积曲线,从曲线趋势反映出,年降雨量累积曲线斜率变化不大,年径流量累积曲线斜率略有减缓,年输沙量累积曲线斜率变化较大。年径流量和年输沙量累积曲线在1969年以后明显变缓,说明下垫面对流域水沙有影响。

利用1959年~1969年的累积降雨量与累积径流量或累积输沙量,建立雨量与水量或沙量之间的关系,并以此代入1970年 ~1979年、1980年 ~1989年、1990年~1999年、2000年~2006年各个时段的降雨量,计算出各个时段的水量、沙量,再减去相应时段实测的水量、沙量,即为理论上因下垫面因素改变而变化的水量、沙量。结果显示各时段水量减少幅度在8~50%,沙量减少幅度在20~80%,减少幅度尤以2000年~2006年时段最大,水量减少49.2%,沙量减少76.7%,说明2000年后下垫面条件改变较大。

2.2.3 相似降雨的洪水分析

吴旗以上是北洛河上游地区的主要产水、产沙区,分析吴旗站多年年最大洪峰流量系列资料,选择其中流量接近、降雨相似年份统计其次洪水量、沙量,分析同等强度降雨引发的同级别洪水在不同下垫面情况下水、沙的变化情况,见表二。

由表二可知:1983年与1976年比较,雨量增加15.7%,次洪水量减小6.1%,次洪沙量减小8.4%,水、沙变化幅度接近;2000年与1996年比较,雨量增加14.8%,次洪水量减小21.0%,次洪沙量减小34.0%,沙量变化幅度大于水量变化幅度;2005年与1989年比较,雨量增加10.5%,次洪水量增加4.4%,次洪沙量减小34.5%,沙量变化幅度远大于水量变化幅度。说明1970年代以后,尤其是2000年以后,下垫面条件改变引起的水、沙减少非常明显。

2.3 流域水沙变化的降雨因素分析

一般降雨量越大,汇流的水、沙也越多,但对于以超渗产流为主的黄土丘陵沟壑区,降雨越集中,雨强越大,形成的地表径流就越多,对地表的侵蚀作用也越强烈。

以刘家河水文站为例,1959年~1969年(前期)年降雨量为595.8mm,以后各年代年平均降雨量分别 为 530.2mm、532.9mm、480.3mm、463.5mm,呈现下降趋势。从时段内的年际雨量变化分析,前期变化范围较大,最大年雨量与最小年雨量相差408mm,1970 年代相差 303mm,1980年代相差 254mm,1990年代相差286mm,21世纪初期相差 204mm,说明年际间的雨量变化越来越小。从降雨的年内分配分析,后期对比前期,也有了不同的调整,汛期各月雨量有增有减,6月雨量则增加为多,7月、8月、9月雨量减少为多,其中又以7月、9月减少为主。1970年代较前期变化不大,1980年代7月减少18mm(14%),8月增加12mm(9.7%),9月减少42mm(36%),6月增加 18mm(33%);1990年代降低则比较明显,7月减少30mm(23%),8月减少10mm(8.1%),9月减少71mm(61%),6月也减少了2mm(3.7%);21世纪初期雨量月分配变化最为明显,7月减少34mm(26%),8月减少30mm(7.7%),9月减少 35mm(30%),6月增加了11mm(20%)。平均6月增加16%,7月减少21%,8月减少2%,9月减少42%。由于泥沙主要来自于暴雨期,所以7~9月雨量的减少是有利于减水减沙的。6月降雨虽然有了增加,但由于6月雨量本来就较小,雨量增加后也不算大,所以不会构成更大的威胁。

2.4 流域水沙变化的水保因素分析

据《陕西日报》报道:截止目前,吴旗县退耕还林面积237.19万亩,林草覆盖率由19.2%提高到了62.9%,土地的黄色基调已变为绿色,土壤侵蚀模数由1997年的1.53万t/km2下降到0.54万t/km2。

吴旗县境内孙台水库总库容1550万m3,1975年建成投入运行,截至1985年已淤积390万m3,平均年淤积35.5万m3;志丹县境内石沟水库总库容493万m3,1976年建成投入运行,截至2006年已淤积345万m3,平均年淤积8.4万m3。因人类活动改变了下垫面,也是1970年以来水、沙减少的主要原因之一。但另一方面,开荒、修路、开矿建窑以及工程设施的失事等,也形成了局部地区的增水增沙。

3 流域水沙变化综合分析及结论

北洛河上游地区水、沙多年来呈减少趋势,其主要原因有:一是降雨径流减少,二是采取水土保持措施,改变下垫面条件。泥沙流失的主要原因是降雨径流侵蚀作用,降雨和泥沙流失主要集中在6月~9月份,北洛河上游地区6月~9月降雨量占年值的71%,输沙量占年值的98%,泥沙流失往往集中在几场大洪水中。1970年以来,北洛河上游地区径流、泥沙明显变小的原因可能是多种多样的,但都离不开降雨及其下垫面变化的因素。陕西水利