鄂尔多斯盆地南部马家沟组孔隙类型及其演化

2010-09-08苏中堂陈洪德朱平赵俊兴董少锋郝雁

苏中堂,陈洪德,2,朱平,2,赵俊兴,2,董少锋,郝雁

(1成都理工大学沉积地质研究院;2成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室)

鄂尔多斯盆地南部马家沟组孔隙类型及其演化

苏中堂1,陈洪德1,2,朱平1,2,赵俊兴1,2,董少锋1,郝雁1

(1成都理工大学沉积地质研究院;2成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室)

经数百片岩心薄片观察和扫描电镜分析认为,鄂尔多斯盆地南部马家沟组发育微缝、晶间缝、溶缝、破裂缝以及微孔、粒间孔、晶间孔、晶间溶孔、溶孔和溶洞等多种储集空间类型,其中晶间孔和晶间溶孔是主要的孔隙类型。在孔隙演化过程中白云石化、去膏化和溶蚀作用对形成孔隙有利,而胶结作用、岩溶压实作用、膏化作用及去白云石化作用使孔隙消失,为破坏性成岩作用。低重结晶及中等重结晶作用有利于孔隙的形成,但强重结晶作用不利于孔隙的形成。据盆地南部马家沟组碳酸盐岩经历的成岩环境、成岩阶段及相应成岩作用特征,将其孔隙演化分成早期原生孔隙形成与减少、中期和晚期次生孔隙形成及充填三个阶段。从演化过程来看,中期表生成岩阶段及晚期深埋藏成岩阶段对有效储集空间的最终形成具有决定意义。

鄂尔多斯盆地;马家沟组;孔隙类型;孔隙演化;成岩作用

苏中堂

苏中堂1981年生。2008年毕业于成都理工大学,获硕士学位,现为在读博士研究生。主要从事碳酸盐岩沉积地质与储层方面的研究工作。通信地址:610059四川省成都市二仙桥东三路1号

鄂尔多斯盆地下古生界碳酸盐岩具有优越的天然气成藏地质条件[1-8],盆地中部靖边气田的成功实践揭示了其巨大潜力[9],但其他地区尚未取得实质性进展[10]。第三次全国油气资源评价结果显示,盆地南部古生界天然气资源量非常丰富,勘探前景巨大[11]。李江涛[12]曾分析盆地南缘的构造特征,认为盆地南部优裕的碳酸盐岩地层,具备一定的保存成藏条件;付金华等[13]、左智峰等[14]认为盆地南部烃源岩发育,局部地区可形成构造气藏和构造-岩性气藏;夏明军等[15]分析了盆地南部不同地区风化壳储集层特征和主控因素,并提出了勘探建议。这些研究表明盆地南部具备油气成藏条件,钻探也证实马家沟组见含气显示,说明盆地南部碳酸盐岩拥有油气潜力,但到目前为止,尚未取得喜人进展。随着勘探的深入,开辟勘探新领域势在必行,因此系统地研究盆地南部马家沟组的储集空间类型及其演化对认识该区天然气成藏地质条件,加快盆地南部天然气勘探开发具现实意义。

1 区域地质背景

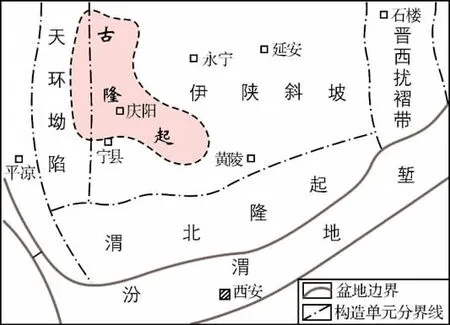

鄂尔多斯盆地南部在构造上包括伊陕斜坡南部、天环坳陷南部和渭北隆起全部(图1),其西南存在一“L”型隆起(中央古隆起),该隆起雏形于寒武纪,经奥陶纪发育后直到侏罗纪消亡[16],对盆地奥陶系沉积有显著影响。

图1 鄂尔多斯盆地南部区域构造分区(据文献[16])

盆地经寒武纪末加里东运动短暂抬升为陆后,海水从早奥陶世冶里期侵漫回返,形成冶里组和亮甲山组含燧石的白云岩,亮甲山期之后发生怀远运动,再次遭受剥蚀,致使研究区内亮甲山组沉积残缺不全,而后新一期快速大规模海侵形成了马家沟组碳酸盐岩沉积。依据古生物特征、沉积旋回及区域性标志层,将其自下而上分为马一段至马六段,在南缘与之对应的地层为麻川组、水泉岭组和三道沟组。马六段沉积之后,加里东运动再次使盆地整体抬升,使得盆地内部马六段地层残缺不全,中、晚奥陶世平凉期和背锅山期沉积仅发育在盆地西、南缘。奥陶纪之后盆地长期遭受风化剥蚀,缺失志留系和泥盆系沉积,直到晚石炭世才再次接受沉积[16]。

2 主要岩石类型

(1)泥—微晶灰岩方解石含量大于90%,泥微晶结构,局部重结晶成粉晶,微晶灰岩中不含或含少量藻球粒、藻屑、砂屑或生物碎屑。岩石较致密,基本未见孔隙,经岩溶作用可见早期溶蚀孔、缝,但均被方解石和石英充填,孔隙度小于2%~3%。

(2)微—亮晶颗粒灰岩①砂屑灰岩:砂屑成分主要为泥晶方解石,球形或椭圆形,常混有砾屑、藻屑、鲕粒、生物碎屑和石英粉砂等,基质为泥晶或微亮晶,孔隙不发育;②砾屑灰岩:砾屑为泥晶灰岩、泥晶藻屑灰岩和泥晶球粒灰岩等,一般为2~5 mm,少数可达10 mm,磨圆较好,呈圆形或椭圆形,砾屑间充填小砾屑或生物屑、砂屑、鲕粒等,部分砾屑可见铁质氧化边;③藻屑灰岩及藻球粒灰岩:大小约0.2~2 mm,不规则,由富藻的泥晶方解石组成,部分藻屑中可见藻丝体,藻屑灰岩中通常有藻球粒分布于其中,球粒大小一般在0.1 mm左右。

(3)云斑灰岩主要出现在微晶灰岩、颗粒灰岩中,通常为早成岩期的细粉晶白云岩交代泥—微晶灰岩或选择性交代颗粒灰岩而成,呈不规则斑块状分布于岩石中。云斑中白云岩多呈自形或半自形晶,斑块大小不等,随云斑数量增加,储集性变好。

(4)泥—微晶白云岩不含或少含颗粒,局部可见藻纹层或泥纹,晶体3~5μm,颗粒含量小于5%。按岩石组构可分为:纯净的泥—微晶白云岩、含藻屑水平纹层状泥—微晶白云岩和具膏(盐)假晶的泥—微晶白云岩。岩石较致密,大多数孔隙不发育,局部可见溶蚀孔、缝,多被硅质或其它矿物充填,孔隙度可达2%~5%,但连通差,渗透率低。

(5)晶粒白云岩被交代作用及重结晶作用强烈改造。可分为粉—细晶白云岩和残余颗粒粉—细晶白云岩,前者具重结晶特征,白云岩晶形较差,晶形大小不等,呈他形或半自形镶嵌状,具富钙低有序度特征;后者为残余结构,白云岩晶形较好,晶体粗大,可达细晶,部分达中晶,晶体半自形到自形,晶间孔相对发育,白云岩有序度较高。

(6)灰质白云岩在马家沟组顶部普遍发育,细—中晶次生方解石交代细晶白云岩或充填白云岩晶间溶孔和溶洞,石灰岩中往往可见白云石菱面体假象以及残余微—粉晶白云岩或白云岩斑块,表明该类岩石是去膏(盐)化和去白云石化的产物。

3 孔隙类型及特征

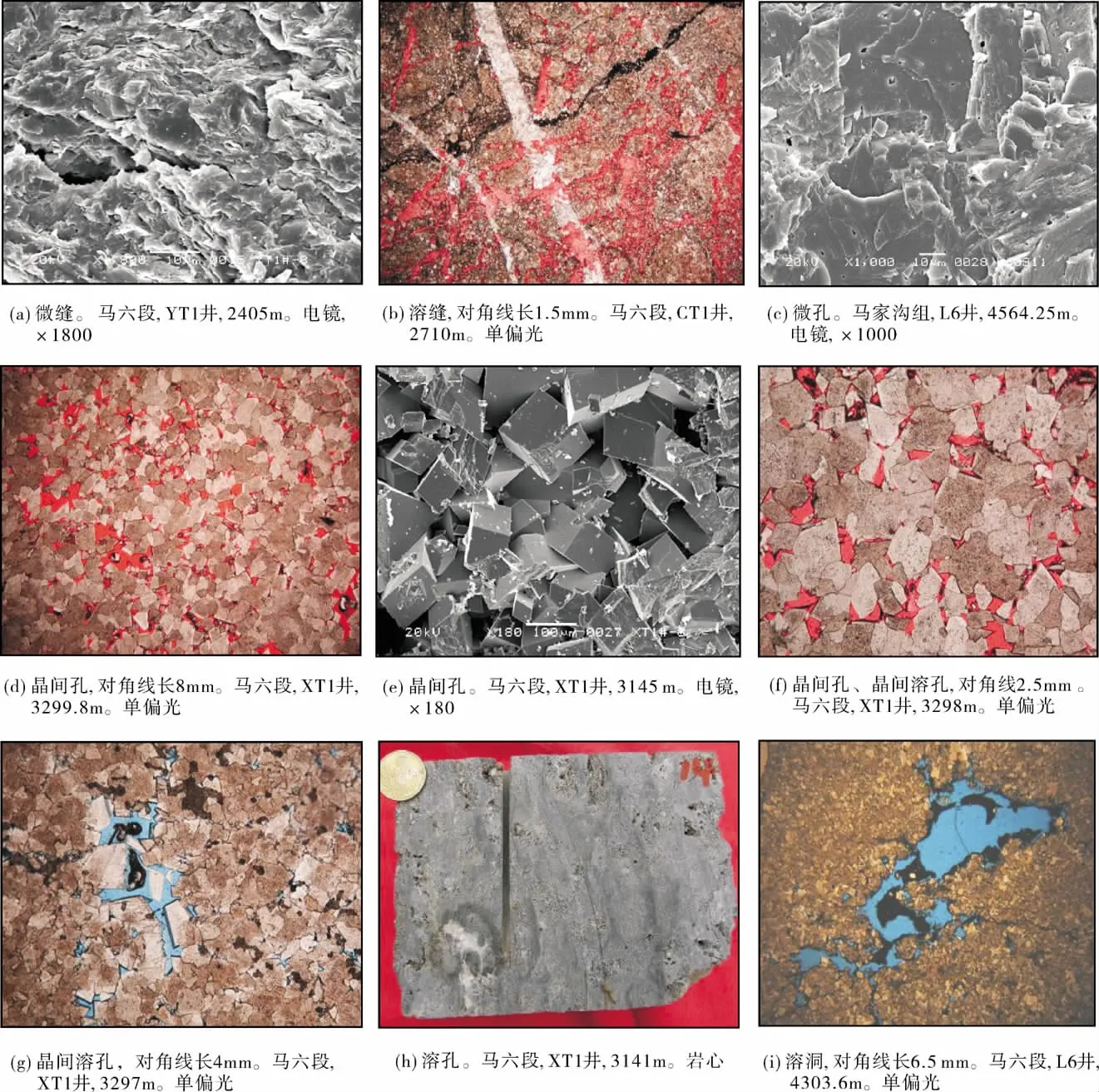

根据铸体薄片和扫描电镜观察,研究区的储集空间类型,孔、洞、缝均有发育,其中缝包括微缝、晶间缝、溶缝和破裂缝,孔包括微孔、粒间孔、晶间孔、晶间溶孔及溶孔,洞仅见溶洞一种类型,它们的特征见图2。

(1)微缝马家沟组各个层段的白云岩和石灰岩扫描电镜照片中均易见到,包括层间微缝、微溶缝及微裂缝。层间微缝最宽,主要形成于沉积期,缝宽约20μm,微溶缝经表生成岩期—晚成岩期溶蚀作用而成。微裂缝与沉积并成岩期的应力有关,它们宽窄不均,最宽处约10 μm,窄处约2~5 μm,这些微缝既可作为储集空间又可作为油气运移的通道,应引起关注(图3 a)。

(2)晶间缝呈网状分布,主要发育在马家沟组斑块状粉—细结构白云石中,偶见于方解石脉中粒状方解石晶体之间。主要形成于晚成岩期,它们将彼此孤立的晶间孔贯通,提高了岩石的渗透性能,面孔率可达0.5%,特发育者可达3%~4%。

(3)溶缝主要见于马家沟组五段和六段,由表生—晚成岩期溶蚀作用形成。溶缝宽窄不一,似由断续的多条溶缝拼接而成,绵延出薄片视域,它们相互切割,形成网状,有些溶缝缝壁常粘有黑色有机质,宽缝往往被方解石、白云石或石英和陆源碎屑物充填,窄者不易被充填,利于保存,在一些薄片中面孔率可达2%,可以作为储集空间,同时对孤立孔隙起非常重要的沟通作用(图3b)。

图2 鄂尔多斯盆地南部马家沟组(O1m)孔隙特征

(4)裂缝马家沟组碳酸盐岩中常见,纵横交错,极为发育,是晚成岩期构造应力作用的结果,李国蓉曾分出了7个期次[6]。裂缝内充填干净白云石和粒状方解石,未被充填者面孔率可达2%。裂缝是研究区南缘较为特色的储集空间类型,与此区内构造活动较为频繁相关,对改造研究区内碳酸盐岩非均质性,提高储集空间的连通性至关重要,从而有利于改善储层物性条件[12]。

(5)微孔在马家沟组残余砂屑白云岩的扫描电镜照片中常见,分布在白云石和方解石晶体表面,主要形成于表生期的溶蚀作用。孔径约0.5~2 μm,大孔孔径约5 μm,较为密集,似蜂窝状分布于岩石表面,这种孔隙虽然空间有限,但数量众多,总储集空间较为乐观(图3c)。

(6)粒间孔主要见于白云石化的微—亮晶藻屑灰岩中,粒间孔分布在藻屑与藻屑之间,部分孔隙被中粗晶方解石充填,面孔率约2%,该种孔隙不太发育,但它是研究区内唯一原生孔隙。

(7)晶间孔多见于粉细晶或中粗晶白云岩中,经早、晚成岩期白云石化或低、中程度重结晶作用形成,或见于云斑灰岩斑状白云石晶体以及灰质白云岩方解石晶体之间,孔径0.02~0.45mm,面孔率最大可达14%,通常为5%~7%,孔间的连通性较好,是研究区内最常见的孔隙类型(图3d、3e)。

(8)晶间溶孔多见于马家沟组五段、六段地层细晶白云岩中,晶间孔经表生—晚成岩期溶蚀作用改造后扩孔,局部边缘不规则,或溶蚀后晶间孔彼此联通形成了晶间溶孔,多未被充填,面孔率通常3%~5%,最大可达8%,是研究区内发育程度仅次于晶间孔的孔隙类型(图3f、3g)。

(9)溶孔在马家沟组中均可见到,主要形成于表生—晚成岩期,不具选择性,但往往被方解石、白云石或石英等充填,保存下来者稀少,仅可见晶粒白云岩中,晶间孔四周经溶蚀扩大形成溶孔,面孔率最高约1%,非主要储集空间类型(图3h)。

图3 鄂尔多斯盆地南部马家沟组孔隙类型

(10)溶洞主要见于马五段、马六段白云岩中,形成于表生—晚成岩期,长宽不等,洞壁不规则,往往向原岩内溶蚀延伸,孔径长轴大于4 mm,短轴大于2 mm,面孔率达6%~7%,发育数量有限且孤立,未与其它孔隙联通,非主要储集空间类型(图3i)。

4 成岩序列及孔隙演化

4.1 成岩作用及其序列

通过薄片观察,结合电子探针、X衍射、阴极发光、包裹体、C和O同位素及扫描电镜等资料综合分析,研究区内主要成岩作用类型有白云石化作用、胶结作用、压实压溶作用、重结晶作用、膏化作用、去膏化作用、去白云石化作用及溶蚀作用等。

4.1.1 白云石化作用

奥陶系马家沟组白云岩较为发育。薄片中所见白云岩多为泥微晶结构,含石膏或石膏假晶,白云石晶粒细小,多发昏暗或散乱的星点状橘黄色光,原生包体均一温度小于40℃,X-衍射分析该种白云岩Ca2+含量较高(摩尔分数最低50.5,最高53.69,平均为51.82),说明这种白云岩为准同生白云岩,但大部分白云岩的有序度都偏高(最低0.25,最高1,平均0.77),这可能是在埋藏过程中白云岩发生重结晶作用,结构不断调整,从而使有序度不断增高的结果[17]。另外,沿溶蚀孔洞和溶缝常见到异形白云石,这种白云石晶体粗大,一般为粗晶—巨晶,半自形—他形,呈马鞍状,具有波状消光现象。白云石的有序度极高,均超过0.9,δ18O明显偏负,为-6.8%~-8.9%,δ13C为-2.9%~0.624%;白云石或发较强橘黄光,或为昏暗至不发光;白云石亮边环带中常见5μm大小的原生包裹体,其均一温度达140℃,具典型埋藏白云岩特征[18],但是否属热液白云岩还需要进一步做工作。白云石化作用形成的晶间孔,是研究区主要的储集空间之一。

4.1.2 溶蚀作用

研究区内溶蚀作用可细分为淡水溶蚀和埋藏溶蚀两种,前者包括准同生期间歇性暴露的组构选择性溶蚀和表生期长期暴露非组构选择性溶蚀。准同生溶蚀表现为石膏被溶解及颗粒灰岩中基质被溶解,形成了铸模孔和粒间孔,只是铸模孔被充填形成了石膏假晶,粒间孔被后期方解石和白云石充填。表生期溶蚀指发育在马家沟组顶部地层的古岩溶作用,表现为随处可见的岩溶角砾岩和溶蚀孔、洞、缝,其大小及展布方向无明显规律性,且多被充填。埋藏溶蚀包括与上覆含煤系地层有关的酸性压释水溶蚀[19]和与古断裂有关的热液溶蚀[20],并伴有铁白云石、含铁方解石、石英、异形白云石及沥青充填孔隙。溶蚀作用对改变碳酸盐岩的孔隙度和渗透率都非常重要,虽然研究区内经溶蚀作用形成的储集系统充填相对强烈,但溶蚀作用依然功不可没,形成了较为发育的溶孔和晶间溶缝,且从本区的溶蚀作用特征来看,埋藏溶蚀较淡水溶蚀更有意义。

4.1.3 膏化及去膏化作用

存在于西南缘的古隆起使得海水有了局限。蒸发条件下,水体盐度增加,促使形成石膏。石膏呈分散状或斑块状,部分石膏交代方解石或白云石,而形成具有方解石和白云石残余体的石膏或硬石膏,使岩石膏化。但膏盐在成岩过程中不稳定,易于溶蚀而被其它矿物充填。薄片中常见方解石、白云石和硅质交代石膏,形成石膏假晶,从而发生去膏化作用。这种近地表条件石膏的溶解,易于形成次生孔隙,利于形成良好的储层[21]。

4.1.4 胶结作用

早期胶结作用发生在海底近地表成岩环境和暴露的蒸发成岩环境中。胶结物以粒度细、具有栉壳状环边结构为特征,主要见颗粒灰岩,成分多为方解石,具世代性。第一世代为短柱状或纤状方解石,第二世代多为粒状方解石。晚期胶结作用发生于脱离海洋的浅埋藏成岩环境及表生成岩环境,前者表现为重结晶的半自形粒状白云石晶体或粗大明亮洁净的自形白云石部分充填孔缝,后者表现为淡水方解石及淡水白云石充填溶蚀孔缝。无论是早期胶结还是晚期胶结均表现为对孔洞缝的充填,因此不利于储集空间的发育。

4.1.5 压实、压溶作用

压实、压溶是研究区最普遍的成岩作用之一。马家沟组的颗粒灰岩受压实作用而发生变形,粒间孔隙减小,粉—细晶白云岩经压实作用使得晶体呈镶嵌接触,导致岩石致密程度增加,孔隙度和渗透率变差。压溶作用承沿压实作用,形成岩石中各种规模和不同类型的压溶缝合线,线内常被沥青和铁泥质充填或半充填。

4.1.6 去白云石化作用

去白云石化作用在马家沟组上部地层中常见,表现为白云石被嵌晶结构的方解石交代,部分被硅质取代。方解石较为干净,可见解理,方解石内偶见白云石晶体,表明去白云石化作用不彻底,尚有原岩残留。去白云石化作用使得白云岩向灰质白云岩或含灰白云岩转变,不利于白云岩中孔隙的保存,对岩石储集性能而言是破坏性成岩作用。

4.1.7 重结晶作用

重结晶作用在研究区南缘剖面及钻井中广泛发育,不同层位的重结晶程度不等,主要表现为晶粒大小和结构组分的改变。晶粒调整见于白云岩由泥微晶结构重结晶成粉细晶—细晶结构、细—中晶结构,也见不等晶结构,但强重结晶作用往往造成白云石晶体呈镶嵌状。岩石结构改变见于颗粒灰岩中,强重结晶作用改变了其结构组分,形成残余结构,原岩颗粒遭到破坏,有些仅隐约可见。低重结晶或中等重结晶作用使得研究区内岩石晶粒变粗形成晶间孔,从而提高了岩石的孔隙度和渗透率,但强重结晶作用往往使岩石致密,造成孔隙消失或呈孤立状存在,从而使连通性变差,渗透率降低。

从上述成岩作用特征来看,白云石化、去膏化作用和溶蚀作用对形成孔隙有利,是建设性成岩作用;胶结作用、压实压溶作用、膏化作用及去白云石化作用不利于孔隙产生,是破坏性成岩作用;低重结晶及中等重结晶作用有利于孔隙的形成,但强重结晶作用往往使岩石致密对形成孔隙不利,所以称为双重成岩作用。

不同的成岩环境产生了不同的成岩作用。根据研究区不同成岩组构和成岩矿物组合分析,研究区内马家沟组主要经历海水成岩环境、大气淡水成岩环境和埋藏成岩环境。将成岩过程划分为海水—准同生期、浅埋藏—早成岩期、大气淡水—表生期、深埋藏—晚成岩期四个阶段,并依据成岩作用特征和成岩阶段划分,提出图4所示的鄂尔多斯盆地南部马家沟组成岩演化序列。

图4 鄂尔多斯盆地南部马家沟组成岩演化序列

4.2 孔隙演化及其模式

鄂尔多斯盆地南部马家沟组碳酸盐岩随构造环境的变迁,沉积背景存在差异,使成岩演化经历了独有的阶段和多种成岩作用,直接影响到马家沟组碳酸盐岩储层孔隙形成和演化。

碳酸盐岩孔隙演化对成岩作用的反映更加敏感,它们同时受到区域构造演化、沉积作用以及盆地埋藏史的控制。根据盆地南部奥陶系马家沟组碳酸盐岩经历的成岩环境、成岩阶段及相应成岩作用特征,本文将其孔隙演化分为三个阶段(图5)。

早期原生孔隙形成与减少阶段准同生作用阶段沉积物处于边沉积边成岩过程,孔隙水为咸化海水,缺乏碳酸盐岩的溶解。所发生的成岩作用有准同生白云石化作用、胶结作用及压实作用。加之石膏、菱铁矿的充填作用,原始沉积物的孔隙明显减少,仅能保存少量藻屑灰岩中的粒间孔及沉积层面之间的微缝。进入早成岩阶段,沉积物逐渐埋藏,因上覆载荷作用,沉积物经历压实作用,同时伴随胶结作用,石英、黄铁矿以及方解石等的充填,使岩石中的原生孔隙急剧减少,而此时先前沉积的泥微晶结构的准同生白云岩发生低程度重结晶达到粉—细晶结构,形成了早期次生晶间孔,同时差异压实产生了少许微裂缝。因此该阶段孔隙数量虽然急剧减少但并未消失殆尽,孔隙度降至2%~3%(据薄片中颗粒接触关系和胶结物含量估算而得)。

图5 鄂尔多斯盆地南部奥陶系孔隙演化模式图

中期次生孔、洞、缝发育与充填阶段奥陶纪末的加里东运动,使研究区抬升经历长达约1.5亿年的风化淋滤,马家沟组进入表生成岩环境,形成强烈的大气淡水溶蚀作用,伴随着去膏化作用和去白云石化作用,此时形成了大量的微孔、溶孔、溶缝、溶洞,使晶间孔发生溶蚀,形成了晶间溶孔、晶间缝,孔隙度达到了10%左右(据第三期胶结物含量估算得到)。但由于西南缘古隆起的影响,研究区多处于地貌高地,风化剥蚀程度高,充填作用强烈,陆源碎屑物及淡水方解石和淡水白云石的充填造成溶孔、溶洞保存不佳,数量锐减,保存下来的有效储集空间没有盆地中部靖边地区可观。

晚期次生孔、洞、缝发育与充填阶段晚石炭世以后,随着地壳下沉,马家沟组再次埋藏,进入晚成岩深埋藏阶段,压实压溶作用及重结晶作用较为发育,使得孔隙减少。但是再埋藏早期(C2—P)上覆煤系地层酸性压释水以及再埋藏晚期(T—Q)深部热液的溶蚀,扩大了前期残存的孔隙,形成了一些最终保存的晶间缝及晶间溶孔,加上埋藏白云石化和盆地南部强烈的构造作用,所形成的晶间孔和裂缝,虽有铁白云石及有机质充填使孔隙减少,但还有约5%~8%的孔隙保存了下来,成为研究区碳酸盐岩储层的储集空间。

从上述孔隙演化过程来看,中期表生成岩阶段及晚期深埋藏成岩阶段对盆地南部马家沟组有效储集空间的最终形成具有重要意义。中、晚期形成的晶间孔及晶间溶孔为马家沟组中主要的储集空间,而中、晚期成岩阶段发育的裂缝和溶缝既可成为储集空间又可成为重要的油气运移通道。

5 结语

鄂尔多斯盆地南部马家沟组发育微缝、晶间缝、溶缝、破裂缝以及微孔、粒间孔、晶间孔、晶间溶孔、溶孔和溶洞等多种储集空间类型,但在长期复杂演化过程中保存程度不同,使得研究区内晶间孔和晶间溶孔成为主要的孔隙类型。在孔隙演化过程中白云石化、去膏化和溶蚀作用在不同的阶段对形成孔隙有利,是建设性成岩作用;而胶结作用、岩溶压实作用、膏化作用及去白云石化作用,在一定程度上使孔隙消失,对提高岩石的孔渗性不利,为破坏性成岩作用;低重结晶及中等重结晶作用有利于孔隙的形成,但强重结晶作用往往使岩石致密成镶嵌状,对形成孔隙不利,因此称之为双重成岩作用。根据盆地南部马家沟组碳酸盐岩经历的成岩环境、成岩阶段及相应成岩作用特征,将其孔隙演化分成了早期原生孔隙形成与减少,中期、晚期次生孔隙形成和充填三个阶段。从演化过程来看,中期表生成岩阶段及晚期深埋藏成岩阶段对有效储集空间的最终形成具有决定意义,中、晚期形成的晶间孔及晶间溶孔为马家沟组地层中保存最好的储集空间,而中、晚期发育的溶缝和裂缝既可成为储集空间又可成为重要的油气运移通道。这些有效储集空间存在于低、中程度重结晶的白云岩体和保存较好的经溶蚀作用改造的碳酸盐岩之中,说明鄂尔多斯盆地南部马家沟组的勘探应着重关注白云岩跟古岩溶叠合的区域。

[1]傅锁堂,黄建松,闫小雄.鄂尔多斯盆地古生界海相碳酸盐岩勘探新领域[J].天然气工业,2002,22(6):17-21.

[2]顿铁军.鄂尔多斯盆地碳酸盐岩储层研究[J].西北地质,1995,15(2):25-33.

[3]覃建雄,徐国盛,吴勇.鄂尔多斯盆地下奥陶统碳酸盐岩储层深埋次生孔隙研究[J].西安石油学院学报,1995,10(4):8-13.

[4]石发展,罗静兰.鄂尔多斯盆地下古生界成岩后生作用及储集性[J].西北大学学报:自然科学版,1996,26(6):525-529.

[5]李国蓉,司俊霞,石发展.鄂尔多斯盆地奥陶系马家沟组储渗空间类型与形成机制[J].成都理工学院学报,1997,24 (1):17-23.

[6]李国蓉.从成岩角度看鄂尔多斯马家沟组碳酸盐岩中的裂缝及其储集意义[J].岩相古地理,1997,17(3):46-54.

[7]郑秀才,任玉秀.鄂尔多斯盆地主力产气层溶蚀孔洞特征[J].江汉石油学院学报,1998,20(1):7-12.

[8]杨华,郑聪斌,席胜利.鄂尔多斯盆地下古生界奥陶系天然气成藏地质特征[J].低渗透油气田,2000,5(3):6-20.

[9]何自新,郑聪斌,王彩丽,等.中国海相油气勘探实例之二:鄂尔多斯盆地靖边气田的发现与勘探[J].海相油气地质,2005,10(2):37-44.

[10]席胜利,李振宏,王欣,等.鄂尔多斯盆地奥陶系储层展布及勘探潜力[J].石油与天然气工业,2006,27(3):405-413.

[11]马新华.鄂尔多斯盆地天然气勘探开发形势分析[J].石油勘探与开发,2005,32(4):50-53.

[12]李江涛.鄂尔多斯盆地南缘构造特征及下古生界天然气勘探前景[J].石油勘探与开发,1996,23(2):11-15.

[13]付金华,魏新善,任军峰,等.鄂尔多斯盆地天然气勘探形势与发展前景[J].石油学报,2006,27(6):1-5.

[14]左智峰,李荣西.鄂尔多斯盆地南缘古坳陷奥陶系烃源岩与天然气勘探潜力研究[J].中国地质,2008,35(2):279-285.

[15]夏明军,戴金星,邹才能,等.鄂尔多斯盆地南部加里东期岩溶古地貌与天然气成藏条件分析[J].石油勘探与开发,2007,34(3):291-299.

[16]何自新,等.鄂尔多斯盆地演化与油气[M].北京:石油工业出版社,2003.

[17]曾理,万茂霞,彭英.白云石有序度及其在石油地质中的应用[J].天然气勘探与开发,2004,27(4):64-69.

[18]姜在兴.沉积学[M].北京:石油工业出版社,2003.

[19]王小蓉,雷卞军,欧家强,等.靖边气田统5井区马成岩作用研究[J].断块油气田,2007,14(4):10-14.

[20]郑聪斌,章贵松,王飞雁.鄂尔多斯盆地奥陶系热水岩溶特征[J].沉积学报,2001,19(4):524-531.

[21]黄思静,杨俊杰,张文正,等.石膏对白云岩溶解影响的实验模拟研究[J].沉积学报,1996,14(1):103-109.

编辑:金顺爱

Pore Types and Evolution of Ordovician Majiagou Formation in the Southern Part of Ordos Basin

Su Zhongtang,Chen Hongde,Zhu Ping,Zhao Junxing, Dong Shaofeng,Hao Yan

Based on observation of hundreds of thin sections and SEM analysis,ten types of the reservoir space was found in Ordovician Majiagou Formation in the southern part of Ordos Basin,such as dissolved fracture,dissolved pores,intergranular pores,and intercrystalline pores,etc.,in which intercrystalline dissolution pores and intercrystalline pores are the main types.During evolution of pores,dolomitization,corrosin and degypsification are favourable to formation of pores while cementation,compaction-pressolution,gypsification and dedolomitization are unfavourable and ruinous.Recrystallization is dualism.Analysis of environment,stages and characteristics of diagenesis has shown that pore evolution came through three stages:the formation and decrease of primary pores in early stage,the formation and filling of secondary pores in middle and late stages.Evolutionary process reveals that hypergene and embedding diagenesis stages are significant to form effective reservoir space.

Pore type;Pore evolution;Diagenesis;Majiagou Formation;Ordovincian;Ordos Basin

book=6,ebook=24

TE112.23

A

1672-9854(2010)-04-0006-08

2010-04-08

Su Zhongtang:male,Geologist,Master degree in progress at Institute of Sedimentary Geology,Chengdu University of Technology.Add:State Key Lab of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation,Chengdu University of Technology,Chengdu, Sichuan,610059 China