群体事件对族群意识、族群关系的影响

——以W事件为个案

2010-09-06祝方林

祝方林

(湖北民族学院南方少数民族研究中心,湖北恩施 445000)

群体事件对族群意识、族群关系的影响

——以W事件为个案

祝方林

(湖北民族学院南方少数民族研究中心,湖北恩施 445000)

以实地调查资料为基础分析探讨了W事件对族群意识和侗族与土家族、汉族之间的族群关系的影响。设计了群体事件对族群意识和族群关系影响的分析模型,在这个模型中,提出了对三个因变量有显著影响的五个自变量。然后运用SPSS对模型数据进行计算,采用路径分析法讨论了模型中诸因素之间的关系。

群体事件;族群意识;族群关系;路径分析

在经济快速发展及社会转型期,伴随着利益分配关系的变动,群体事件有上升的趋势①1993年我们国家发生的群体事件是8409起,1999年超过了32000起,2003年是60000起,到了2004年大概是74000起,参见余建嵘.转型中国的社会冲突[EB/OL].天则经济研究所.URL:www.unirule.org.cn。。深刻分析群体事件发生的原因,是有效预防和妥善调处群体事件的前提,也是构建和谐社会必不可少的措施。时隔多年,本文通过对2002年某地W事件的实地调查研究,以期在民族地区群体事件的起因及其对族群意识和族群关系的影响方面提出见解。

一、W事件经过[1]

W,1986年建侗族乡,2001年合并到Y侗族乡。位于县西部,据1986年资料,W村(当时为W乡)少数民族人口占人口总数的74.77%[2],侗族人口约占全乡人口总数的36%[3]。这里的侗族是18世纪初由湖南新晃、通道、麻阳,贵州的玉屏、天校以及广西的三江、龙胜等地迁入的。

W事件的起因是省道公路改扩建线路的走向问题。为了使境内的干线公路达到二级公路标准,上级党委和政府决定进行改扩建。在现场勘测设计和初设中,工程技术人员发现经W的线路有重大技术难关和投资过大的问题,于是提出了另一条线路走向方案。省级专家对两个方案进行了认真的分析比较和技术论证,最后省里有关部门决定改变原准备经W走的线路走向,并于2001年底专门下发了文件。自2001年7月获悉线路可能改变的消息后,W的村民开始联名上访,多次到各级政府有关部门反映情况。从2002年2月28日始各级政府多次派干部到W做工作。3月14日,县里派4个工作组共40多名干部到W准备召开村干部会议,但村民们把他们当作人质困在W。至此,群体性的事件演变成了严重的非法事件。为了防止事态的扩大和局势的失控,上级党委、政府于3月14日下午开始到现场处理相关事宜,3月17日,被困干部安全撤离。但少数村民设关堵卡,盘查过往车辆和行人,派粮筹款,设置路障,准备器械,把持村务,以所谓的“路网办”取代党和政府在当地的基层组织;他们带领所谓的执法人员到距W五公里外的邻村砸烂驻村工作队牌子和门窗,抓走3名驻村干部。在此情况下,5月15日晚,上级党委、政府紧急决定,依法实施“5· 16”突袭抓捕行动,把已经检察机关依法批捕的犯罪嫌疑人抓捕归案。到5月16日中午,整个行动共抓获已经批捕的犯罪嫌疑人以及武力阻法、暴力袭警的人员18人,至此,W事件得以平息。

W事件是一起典型的群体事件。聚众人数之多、持续时间之长、影响面之广,都是近年来该省所少见的。下文依据事隔多年后的实地调查,通过理论模型建立和统计分析对此事件的影响进行量化研究。

二、模型建立

(一)W事件的诱因。W的侗族是历史上从外地迁来的,也就是说是外来户,一般而言,外来户的心理上都有一种内部团结,但对原居地民族有服从迎合的心态。在小的事情上他们会委曲求全,但遇到损害族群大部分人的利益时会集体行动以捍卫自己的利益。

如果民族干部政策(涉及到族群精英利益)和民族经济政策(涉及到族群大众利益)存在不合理,或在执行过程中扭曲政策原意,那么群体事件是极有可能发生的。

(二)W事件对族群意识的增强有主导作用。语言、风俗习惯、历史记忆、文化和宗教等只对族群意识起保持作用[4],并且由于时间的作用,族群意识会慢慢变淡,但群体事件又可能会唤醒他们的族群意识。

(三)W事件对族群关系有影响。W事件的发生对侗族和周边其他族群之间的关系有影响,但主要影响到他们和基层政府和村委会的关系。

(四)群体事件影响族群意识和族群关系的因素分析模型。为了研究哪些因素影响了W事件的发生,而这个群体事件又如何影响族群意识和族群关系,本文采用路径分析法设计了一个因果模型来检验各因素之间的影响程度。这个模型有三个因变量(群体事件、族群意识和族群关系)和多个自变量(改民族身份、民族乡的合并、历史记忆、民族干部政策和民族经济政策),见图1。

图1 群体事件对族群意识和族群关系影响的分析模型

三、统计分析

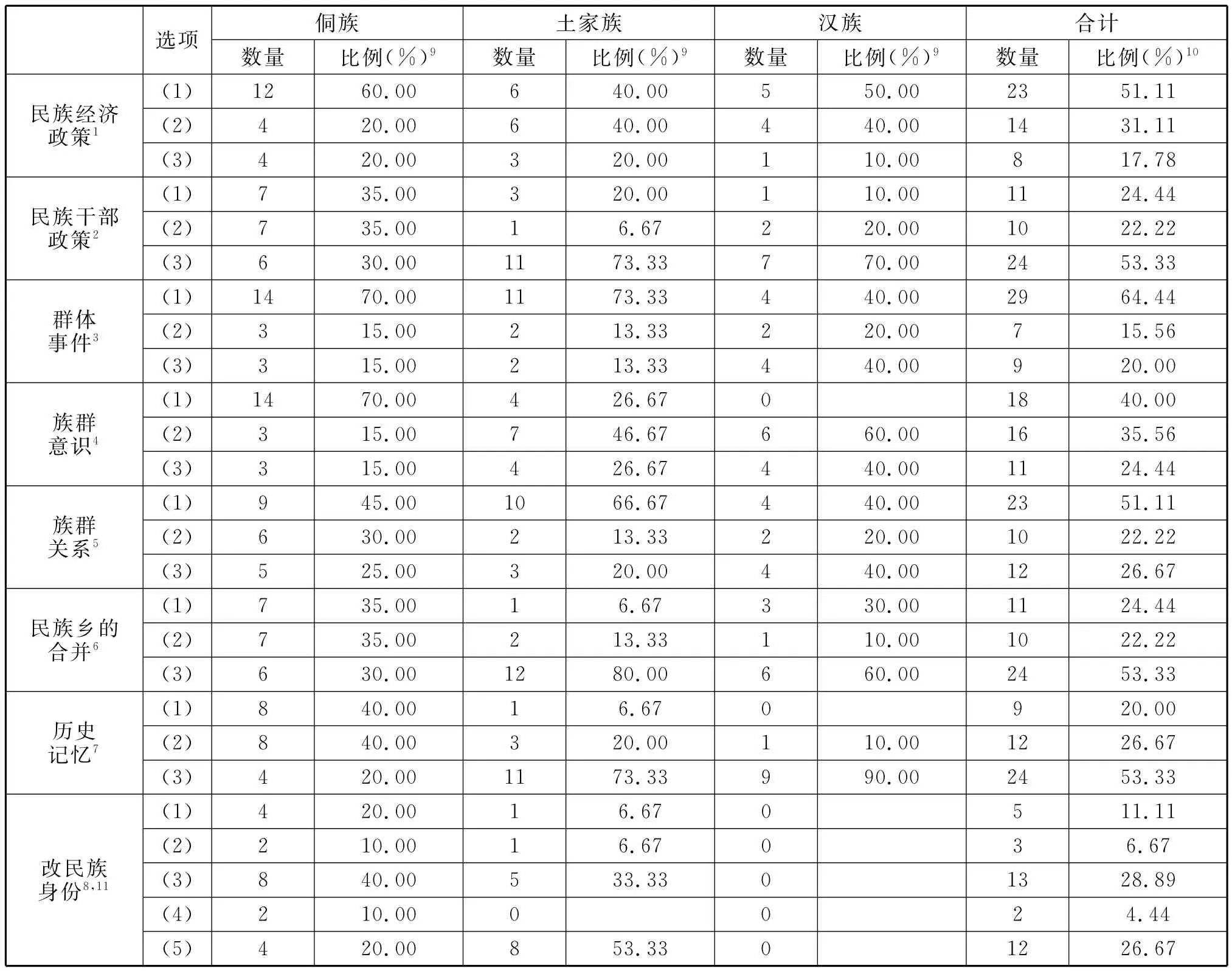

(一)调查数据。本文调查选点在W电站旁的村民自然聚居地,采取随机入户访问的方法,共获得了45个有效样本。调查项目包括不同族群村民对民族干部政策、民族经济政策、历史记忆、民族乡的合并、改民族身份等的态度。在调查中,村中的绝大部分年青人(35岁以下,被访者的年龄是概数,下同)和大部分中年人(35岁到59岁)都外出务工。在所有被访者中,有老年人28人,占被访者的62.2%,中年人12人,占被访者的26.7%,年青人5人,占被访者的11.1%;在所有被访者中侗族村民26人,占被访者的57.8%,土家族村民13人,占被访者的28.9%,汉族村民6人,占被访者的13.3%。W调查数据结果见下页表1。

(二)影响W事件发生的因素分析。在SPSS 12.0for Windows(本文皆用此版本软件)的帮助下,我们对图1模型中的影响W事件发生的因素的调查数据进行了统计分析,结果如图2。根据作用的大小,影响群体事件发生的因素依次是:民族乡的合并、历史记忆、族群意识、民族经济政策和民族干部政策。

2 影响W事件发生因素的路径模型及检验结果

在本例中,所有自变量都不能解释的因变量的变异部分值为0.863。

(三)影响族群意识的因素分析。据图3可知,影响族群意识的因素有修改民族身份、民族乡的合并、本民族的历史记忆、民族干部政策和民族经济政策。在这些因素中本民族的历史记忆是一个长期过程,是靠祖辈的口传身教延续下来的区别于其他群体的族群边界。也是在本例中强化族群意识最重要的因素。

图3 影响族群意识因素的路径模型及检验结果

修改民族身份有五种选择:解放初的民族识别、自治州的成立、民族乡的合并、改错和为了享受政策的好处。在本例中修改民族身份是影响族群意识的次重要因素。

在所有影响族群意识的因素中最不重要的因素是群体事件。这和我们前面的理论假设有较大出入。分析原始调查记录得知,被调查者认为(因怕被调查者误会,我们在调查时,没调查被调查者是否参加了W事件)参加W的目的就是“争项目”(被调查者语),和自己是什么民族无关,只要是W的村民都应该团结起来争项目。因为这个项目(公路改扩建)如果经过W,那受益的将是W的所有村民。

在本例中,所有自变量都不能解释的因变量的变异部分值为0.772。

(四)影响族群关系的因素分析。在本例中,民族乡的合并对族群关系的影响最大。见图4。在调查中,土家族的村民就说过“都是少数民族,凭什么他们(侗族)就像大房,我们就像偏房。”这说明,民族乡的非主体民族对主体民族有偏见,或者说明基层政府在对待非主体民族中存在偏见。

图4 影响族群关系因素的路径模型及检验结果

表1 W调查数据汇总

群体事件对族群关系的影响有正面的也有负面的影响。正面影响是,参与群体事件的族群在其他人看来“心齐,能办事。”(被采访者语,土家族)这对W侗族群周围的村民来说是获得了认可的,这种认可可能带来的是有更多的外族村民愿意和他们交朋友、做邻居,甚至通婚,在W水电站的移民搬迁住房选址中就体现了愿意和W侗族群的村民为邻居的选择。负面影响是,怕和他们“斗矛”(被调查者语,汉族)。非侗族村民的这种态度在模型中得到证实(路径系数=0.433)。

族群意识对族群关系的影响。族群意识也有积极和消极的两面性。积极的方面,可以增强族群的凝聚力和向心力,成为团结本族群村民的精神纽带,在政府和族群精英的正确领导下,带动本族群村民发家致富,促进各民族之间的团结,带动本地经济和文化的健康发展。消极的方面,容易造成本族村民具排他性,形成族群关系的孤岛,不利族群关系的和谐发展,不能很好的发展本地经济和文化。族群意识的两方面往往是相互交织在一起的,而且也可能相互转化,因此,不光是族群精英,政府也要在民族地区农村的经济和文化、政治建设中起到倡导健康的族群关系,从而营造经济发展、乡风文明的和谐社会。

在本例中,民族经济政策对族群关系的影响最小。说明政府对各民族的经济政策是以地域为单位的政策,而不是针对不同的人群的政策。另外,在调查中,部分外出务工回乡村民表示,政府应该在农村基础设施建设中起主导作用,政府应加大在农村基础设施的投入,改变农村的落后生产和生活设施面貌才能做到生产发展和村容整洁。

在本例中,所有自变量都不能解释的因变量的变异部分值为0.652。

(五)群体事件对族群意识、族群关系影响的简化分析模型。根据前面的统计分析可知,群体事件、族群意识和族群关系之间非常复杂。本文在对前面的路径分析做路径系数的检验时,不断作逐步回归,将所有不显著的路径都删掉,得到图5的简化路径模型图。

四、初步结论

第一,根据简化的路径模型及检验结果讨论先前的理论假设,影响群体事件发生的因素主要有历史记忆和民族干部政策。这和调查事实不符。原因是:在两乡合并之后部分少数民族干部(族群精英)的既得利益部分失去的情境下,情感上一时还不能接受,心理上不平衡,以“线路被改”为由,找到了宣泄心中不平衡的突破口。而历史记忆是怎样影响群体事件的,目前还不清楚,需要再次深入调查。

第二,群体事件对加强族群意识的作用不明显。

第三,群体事件对当地的族群关系还是有影响,特别影响到族群和基层政府和村委会的关系。调查中我们发现,W事件后,乡政府以及村委会领导经常和当地村民沟通,村民们的想法能及时得到引导,村务也更加透明、各族群民族关系也更加和谐。这也许就提供了一条预防群体事件发生的可行道路:基层政府和村委会扎根基层、服务村民才能得到广大村民的拥护,另外,政府在为“老、少、边、穷”地区百姓办实事的前提条件是:“做好事也要商量着去做。”[5]

图5 简化了的路径模型及检验结果

第四,统计分析中引起所有自变量都不能解释的因变量的变异部分值都比较大的原因是:第一,在模型设计中把有关的重要变量遗漏;第二,模型中的变量之间本来就没有很强的联系。这将是进一步调查分析的突破口。

群体事件、族群意识和族群关系是十分复杂的话题,图1设计的模型只是针对W事件这个具体案例的。不同场景下,影响它们之间的关系的因素可能会不同,但它们之间应该有一些基本的因素,这需要在今后的调查研究中加以补充,逐步厘清它们之间的关系。

[1]年鉴编纂委员会.恩施州年鉴[M].武汉:湖北辞书出版社,2005.

[2]沈林.中国的民族乡[M].北京:民族出版社,2001.

[3]县志编篡委员会.宣恩县志[M].武汉:武汉工业大学出版社,1995.

[4]黄现璠.民族调查与研究40年的回顾与思考(下)[J].广西民族研究,2007(7).

[5]江村罗布.辉煌的20世纪新中国大纪录:西藏卷[M].北京:红旗出版社,1999:682.

责任编辑:杨光宗

C913

A

1004-941(2010)03-0046-04

2010-05-26

湖北省教育厅科研项目“族籍变更与民族文化认同”(课题编号:2010Y061)。

祝方林(1968-),男,土家族,湖北恩施人,主要研究方向为民族社会学。