21例轻度慢性乙型肝炎肝组织病理与中医证型相关性分析

2010-09-04杨进虎朱肖鸿

杨进虎 朱肖鸿

(浙江中医药大学第一临床医学院 杭州 310006)

目前,抗乙肝病毒治疗在慢性乙型肝炎治疗中的地位已得到确立。我国肝病指南指出,对HBV-DNA≥105拷贝/mL(HBeAg阴性者为≥104拷贝/mL),如 ALT<2×ULN,但肝组织学显示Knodell HAI≥4,或≥G2炎症坏死者应考虑抗病毒治疗;对慢性HBV携带者,应动员其做肝组织学检查,如肝组织学显示Knodell HAI≥4,或≥G2炎症坏死者应考虑抗病毒治疗。2008年亚太肝病学会(APASAL)乙肝指南建议:对于存在病毒复制并ALT升高或年龄>40岁、ALT在正常值较高水平的患者在治疗前应进行肝活检。可见,肝组织学检查在乙肝治疗方案的选择上具有重要地位。目前慢性乙型肝炎的中医辨证仍以传统的望、闻、问、切四诊资料为主,缺少客观依据及疗效评价体系,建立科学、实用、客观的中医证型的标准及量化指标,将有助于中医肝病学的发展,为揭示中医证候的实质、临床疗效评定、中成药的研发等工作奠定基础。本文选取21例慢性乙型肝炎患者(HBV-DNA≥104拷贝/mL,1×ULN≤ALT≤2×ULN),对其肝组织学检查结果及中医证型进行相关分析。

1 资料与方法

1.1 研究对象 所有病例均为我院感染科2009年5月~2010年1月住院的慢性乙肝患者。诊断符合2005年我国肝病指南慢性乙肝诊断标准,要求HBV-DNA≥104拷贝 /mL,1×ULN≤ALT≤2×ULN,近1个月内未应用过保肝降酶中西药物,近2年未行抗病毒治疗,年龄18~65周岁。排除慢性重型肝炎或合并其他嗜肝病毒感染的肝炎,或伴有心、肾、肺、内分泌、血液、代谢及胃肠道严重原发病者。

1.2 中医辨证分型 参照1991年中国中医药学会内科肝病专业委员会天津会议《病毒性肝炎中医辨证标准》分为5型:湿热中阻型、肝郁脾虚型、肝肾阴虚型、瘀血阻络型、脾肾阳虚型。由2名副主任中医师协同进行辨证分型。

1.3 肝组织病理学检查 经皮肝穿刺活检术获取肝组织。全程B超定位,穿刺点2%利多卡因局麻后以美国16GTru-cut一次性肝组织活检针进行穿刺组织长度1.5~2cm,10%甲醛固定,石蜡包埋,4μm厚连续切片,常规HE、网状纤维染色。本院病理科固定医师阅片,参考2000年西安会议《病毒性肝炎防治方案》的诊断标准作出肝组织病理程度分级。

1.4 统计学方法 计数资料采用χ2检验,P<0.05为有统计学意义。

2 结果

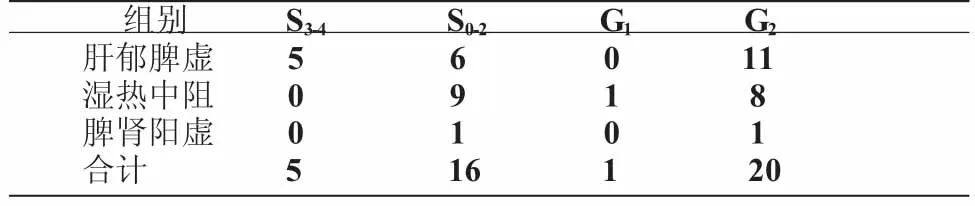

21例患者中肝组织病理炎症程度G11例,G220例;纤维化分级S0-216例,S3-45例;中医辨证肝郁脾虚型11例,湿热中阻型9例,脾肾阳虚型1例。肝郁脾虚型与湿热中阻型在肝纤维化分级上存在统计学差异(P<0.05)。见表 1。

表1 21例慢性乙肝患者肝纤维化分级与中医证型分布 例

3 讨论

本文入选的21例患者参照目前慢性肝炎的实验室检查异常程度参考指标均属于轻度慢性肝炎21例中肝组织病理炎症程度G11例,G220例,G2占95.24%,组织学活动指数(HAI)炎症活动度分级均为轻度;S0-216例,S3-45例,纤维化程度分期轻度占76.19%。可见,实验室指标与HAI在分期分级上存在一致性。但21例1×ULN≤ALT≤2×ULN患者中S3-45例,纤维化程度分期属中重度,占23.81%因此肝功能ALT并不能完全反映乙肝病毒引起的肝损害,单凭ALT指标来判断慢性乙肝患者肝脏病变的活动性和程度是不够的。美国肝病研究学会(AASLD)慢性乙型肝炎临床实践指南 (2007)认为HBV-DNA≥105拷贝/mL的患者不仅ALT中度以上升高者大部分具备抗病毒指征,ALT正常或轻微升高(<2×ULN)的患者,也有相当部分需抗病毒治疗。本文入选21病例中20例肝组织炎症程度达到G2,按我国2005年肝病指南大部分应抗病毒治疗,此结果与美国指南相符,且支持对于HBV-DNA≥104拷贝 /mL、1×ULN≤ALT≤2×ULN的慢性乙肝患者,大部分具备抗病毒指征,因此肝组织学检查对此类患者抗病毒治疗的选择与否具有重要意义,应重视肝组织病理学检查,将肝活检作为判断肝炎活动性和是否抗病毒治疗的主要依据。

本研究结果显示,HBV-DNA≥104拷贝/mL、1×ULN≤ALT≤2×ULN的慢性乙肝患者中医证型以肝郁脾虚型、湿热中阻型为主,肝郁脾虚型、湿热中阻型肝组织病理程度以轻度为主,且肝郁脾虚型与湿热中阻型在肝纤维化分级上存在统计学差异,肝郁脾虚组肝纤维化程度相对为重(P<0.05)莫让辉等[1]研究显示,慢性肝炎湿热中阻型及肝郁脾虚型的炎症改变及纤维化程度以轻、中度为多张国良等[2]报道:当肝组织炎症为G1、G2,纤维化分期为S1、S2时,慢性乙肝中医证型主要为肝郁脾虚和湿热中阻。可见,中医证型具有一定的客观基础本文中肝郁脾虚患者较之湿热中阻者更宜积极抗病毒、抗纤维化等治疗;对符合本研究入选标准的肝郁脾虚患者更应积极建议行肝组织学检查。另外,莫让辉等[1]报道肝郁脾虚型的炎症改变及纤维化程度与湿热中阻型相似,两者比较差异不显著本文结果与之略有出入,可能与入选标准、统计方法及样本量不同有关,有待进一步深入研究和循证医学的验证。

[1]莫让辉,甘楚林,梁柱石,等.慢性肝炎中医证型与肝组织病理变化的关系[J].辽宁中医杂志,2006,33(8):918

[2]张国良,吴其恺,林巧,等.260例慢性乙型肝炎中医证型与肝组织病理改变的相关性研究[J].中国中西医结合杂志,2007,27(7):614