从土方车频发恶性事故看我国货车后下部防护质量安全

2010-09-04文/杨辉

文/杨 辉

近几年由于国内大量建筑工程不断开工,对土方车运输的需求急剧上升,随之,土方车事故已屡见不鲜。在百度网页上以“土方车肇事”为关键词进行搜索可以得到10万余条的结果。今年7月份在西北发生的上海某汽车集团职员驾车与土方车追尾的事件更是让人震惊。

由土方车肇事频发且多为恶性伤亡事故,悲剧不断重演。究其原因,无外乎监管没到位,以及驾驶员交通意识的淡薄。由于利益驱使,土方车超载、闯红灯等违规行为比比皆是,甚至一些无牌无证的土方车无所顾忌地在路上疾驶。其次,大多数土方车的车况较差,不符合相关法规的技术要求。如:结构上存在较大的视野盲区,没有安装后下部防护装置或安装不符合要求等。

一、钻撞事故的原因

1.安全保护装置被“失灵”车毁人亡责任自负

从事故形式上来说,多数事故是由于土方车急速行驶、猛转弯和急倒车引起的碾压事故,这类事故影响较大,责任也容易区分,已经引起了相关部门的重视,并采取了交通管理整治。但还有一类事故是轿车追尾钻入土方车的后下部,简称为“钻撞”(underrun),由于其主要责任并不在于土方车,故未引起足够的重视。事实上,这类钻撞事故不仅发生在土方车事故中,很多货车也出现了类似的事故。钻撞事故现场往往非常惨烈,经常是轿车车顶被削去,轿车乘员头部遭受重伤(见图1);相反,土方车或货车则损伤很轻微。在这类事故中,小轿车的一些先进安全保护装置如安全气囊也无法正常发挥其保护作用,即使相对撞击速度仅40 km/h也会导致轿车乘员严重伤亡。

图1 钻撞事故照片

2.碰撞车辆相容性差

发生这种钻撞惨剧的主要原因就是两种车型的碰撞相容性太差。所谓碰撞相容性是指发生相撞的两辆车在车身质量、车身刚度和几何外形方面能够合理地匹配,将碰撞中的能量合理地分摊到两辆车上,使两辆车变形合理,这样就能够最大程度地保护两辆车内的乘员。不同质量的车辆发生碰撞后结果则不同,如果两者车身具有同等的刚性,质量轻变形更大,乘员舱的侵入更严重,车内乘员更危险。故对于质量较小的车辆应该增加前部刚度,质量较大的车辆应该适当降低前部刚度,这样才能合理分摊二者的吸能与变形,具有较好的碰撞相容性。现有的汽车碰撞法规中,无论是正碰、侧碰还是追尾,都是模拟的两种质量基本相当、具有较好的碰撞相容性的车辆的碰撞。故进一步开展碰撞相容性的研究是对现行碰撞法规这方面的补充。

在轿车与土方车或其他货车的钻撞事故中,两者不仅质量相差巨大,相撞部位的刚度特性也非常不同,货车车身刚度大,而轿车前端和车顶都相对较软,这就导致在结构刚度上的碰撞相容性很差;此外,货车的整体离地间隙较高,大梁后下部除悬挂备胎外,基本上没有什么遮拦,而轿车整体位置较低,所以一旦发生事故,轿车的挡风玻璃和车顶将直接与货车尾部车厢地板或车架发生碰撞,这就是在几何尺寸上具有极差的相容性。因此,钻撞事故中的轿车与货车无论是在结构刚度上还是几何尺寸上的碰撞相容性都非常差,这也就直接导致轿车乘员伤亡惨重。

3.标准为“钻撞”提供“护栏”

事实上,解决轿车钻撞货车的措施并不复杂,只需要在载货汽车后面安装合适的后防护装置就可以起到很好的保护效果。世界主要汽车生产国都早已意识到这个问题,并制定了相应的法规来要求货车后面必须安装后防护装置。如:美国很早就发布了FMVSS 223《后碰撞防护装置》、FMVSS 224《后碰撞保护》,欧洲关于货车后碰撞防护的法规ECE R58也于1983年正式实施,我国则于1994年颁布了GB 11567.2-1994《汽车和挂车侧面及后下部防护装置要求》,后来又进一步修订为GB 11567.2-2001《汽车和挂车后下部防护要求》。

二、GB11567.2-2001的要求和分析

GB 11567.2-2001的主要技术要求是参照ECE R58 Rev.1版(1989年5月9日发布)来制定的,因此差异不大。GB 11567.2-2001《汽车和挂车后下部防护要求》于2002年5月1日正式实施。该标准的目的是为了在M1和N1类车与货车发生追尾碰撞时能够提供有效的保护,避免发生“钻撞”险情。针对那些应该安装后下部防护装置车辆,该标准规定了这类装置的形状和尺寸、应该达到的技术要求及具体的试验方法。

该标准适用于N2、N3、O3、O4类车;不适用于半挂牵引车、长大货物专用车和无法安装后下部防护装置的专用车。考虑到后下部防护装置既可由货车厂商来提供或集成设计为车架的一部分,也可由其它的零部件厂商来提供产品,故GB 11567.2-2001的技术要求分为3部分:第I部分是针对单独后下部防护装置的要求,包括几何尺寸和阻挡能力;而将符合第I部分要求的后下部防护装置安装到货车时则还必须满足第II部分的要求;第III部分则是针对其它方式的后下部防护装置要求,包括安装了不符合第I部分要求的后防护装置、或者是车辆后部组件具有后防护功能的。这样的规定比较灵活,在保证防“钻撞”功能的条件下,还可减少汽车厂商的负担。

从整车后下部防护要求来看,可以将这3部分内容分为两种情况:第I、II部分合在一起是针对后下部防护装置和车辆分开单独设计认证情况的;而第III部分则可理解为对整个车辆及后下部防装置合为一个整体的检验要求。这两部分在技术要求上是基本一致的,区别很小。下面列出了后下部防护的主要技术要求。

1.形状和几何尺寸要求

后下部防护装置的横向构件截面高度不小于100mm,端部不得弯向后方,尖锐部分不得朝后。横向构件端部圆角半径不小于2.5 mm(见图2示例)。

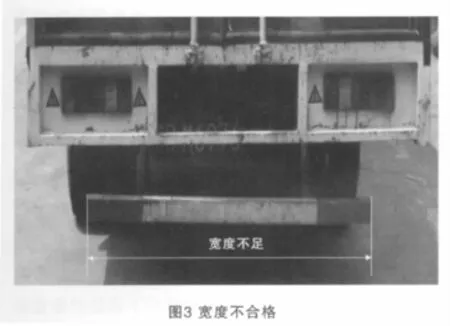

宽度要求:后下部防护装置的任一端最外缘与后轴车轮最外端的横向水平距离为0 mm~100 mm。如图3中的后防护装置就明显达不到宽度要求。

这些规定不仅保证后下部防护装置具有足够宽的尺寸,并具有一定的刚度和强度,能够较好地阻挡轿车的钻入。

2.安装位置要求

空载状态下车辆后下部防护装置下边缘离地高度:后下部防护状态可调时离地高度不大于450 mm,后下部防护状态不可调时离地高度不应大于550 mm。安装位置可调时,保证在安装位置上不会随意移动。改变位置所需施加的力最大不超过400 N。

安装了符合标准中第1部分要求的后下部防护装置不应影响车辆通行能力,或者可以暂时改变装置的状态以保证离去角,满足通行的要求。图4上图为位置可调的后防护装置示意图(虚线为收起位置),有些国外的货车采用的是液压型后防护装置(图4下图,处于收起位置)。

3.防钻撞的阻挡能力要求

在静载试验或动载试验(任选其一)后,后防护装置的后部与车辆最后端(空载状态下距地面3 m以上的车辆部分除外)的纵向水平距离不大于400 mm。此外,对于动态试验,还规定:

①后下部防护可以变形、开裂,但不允许整体脱落;

②移动壁障减速度不大于40 g,反弹速度不大于2 m/s。

阻挡能力直接体现了后下部防护的强度。静态试验是按要求对后下部防护装置的横向构件上的5个位置点施加静力载荷;动态试验则是采用1 100 kg的移动壁障以32 km/h的速度从后面撞击后下部防护装置,直接模拟追尾钻撞的情形。静载和动载试验的具体方法详见标准,此处不赘述。

需要指出,新版的ECE R58已经把静态试验中三点加载的载荷大小提高到50 kN或最大总质量的25%(取小者),这意味着后下部防护装置必须具有更高的强度。与ECE R58相比,GB 11567.2-2001增加了移动壁障追尾碰撞试验条件与程序,这也是二者较大的差异之处。厂商可以选择采用这种动态试验来代替静态试验,特别是对于无法进行整车静态加载试验的情况(如无法固定整辆货车或无法施加该载荷)。但在实际应用中,绝大多数都是选择静态加载试验,故建议在GB 11567.2的下一次修订中删除动态试验。

图4 位置可调的后防护装置

4.分析小结

综上所述,GB 11567.2-2001主要从后下部防护装置的尺寸、安装位置和阻挡能力等几个方面进行了规定,提高了货车的几何尺寸和结构刚度方面的碰撞相容性,但以提高几何尺寸上的相容性为主。除了阻挡能力试验要求外,还有4点要求非常重要:

① 高度要求:离地高度不得大于450 mm,当后部发生轿车钻撞时,轿车的保险杠和前纵梁部分很好地参与变形吸能,有效发挥纵梁吸能的设计功能,从而避免了挡风玻璃和车顶与货车车厢地板的高危险性碰撞,保护和减轻轿车驾驶员受伤害程度;

②宽度要求:后下部防护装置的任一端最外缘与后轴车轮最外端的横向水平距离不得大于100 mm,这可有效地防止轿车从货车的侧后方钻撞;

③截面要求:后下部防护装置的横向构件截面高度不小于100 mm,意味着后下部防护装置不能做得太单薄,必须具备一定刚度,能抗击一定的碰撞能量;

④深度要求:按标准要求在静载或动载试验后,后防护装置的后部与车辆最后端的纵向水平距离不大于400 mm。显然,后防护装置在加载试验前的深度也绝对不能超过400 mm。图5中的后防护装置是不符合此要求的。

安装高度、宽度要求、截面和深度要求中所指的三个尺寸至关重要,且明了。简单地检查一下,甚至目测都能判断现有许多土方车无法全部满足这4个要求。

三、标准适用性及效果

GB 11567.2-2001主要是参照ECE R58 Rev.1版来制定的,因此主要技术要求差异不大。此后,ECE R58虽已修订至Rev.2版,但技术差异并不大,主要是将静态试验中的三点加载的载荷大小提高到50 kN或最大总质量的25%(取小者)。故总的说来,GB 11567.2的技术内容还是与世界先进水平相当的。从国外汽车后防护装置法规实施的效果来看也是比较好的。在我国,影响GB 11567.2-2001实施效果的主要因素在于管理执法层面,而不是在技术因素上。

自2001年8月22日批准颁布以来已过去了9年,现我国也正在酝酿GB 11567.2的修订工作,出于和国际接轨的考虑,建议提高技术要求,保持和ECE R58基本等效。GB 11567.2-2001中的动态碰撞试验因为实际应用很少,且ECE R58并无此要求,建议删去。

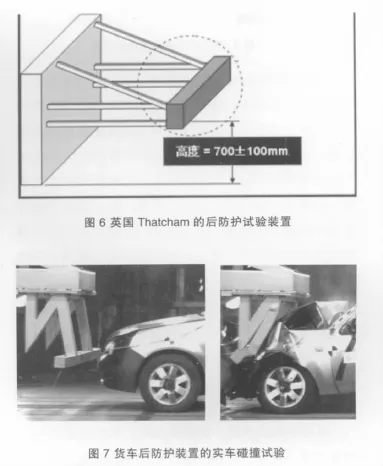

后防护装置不仅在法规标准中有明确的技术要求,其必要性也被国内外大量的试验所证实。为了不断完善法规内容,推动安全技术的发展,国内外也在不断地进行后防护装置的相关试验研究。如英国Thatcham采用图6中的装置进行轿车追尾试验。上海机动车检测中心针对货车后防护装置进行了大量的实车碰撞试验(图7)。试验表明:图7中这样一个简单的后防护装置就可有效地保护轿车车内的乘员,由于轿车纵梁、发动机副车架和翼子板都能够发挥变形吸能的功能,有效地控制乘员舱侵入量和B柱加速度,提高了保护轿车车内乘员的性能。

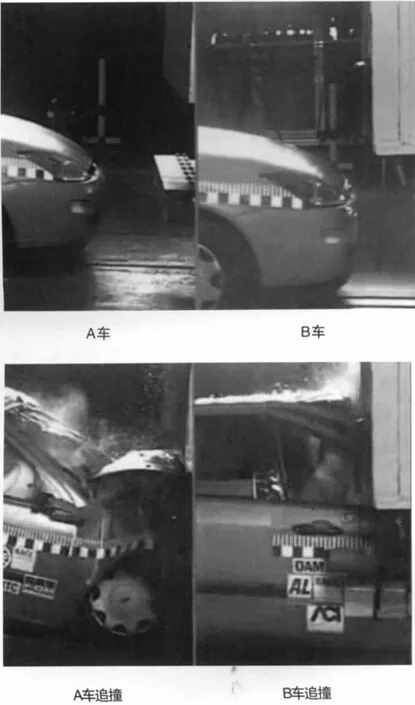

图8 德国后防护装置对比试验

图8是德国ADAC的关于检验后防护装置效果的对比试验。左右两图分别为碰撞前和碰撞后的高速摄像照片。采用两辆同型号规格的轿车来撞击货车尾部模拟物,B车装配了满足现有ECE法规静载性能要求的后防护装置,A车则采用的是进一步加强的后防护装置。试验后,B车钻入货车后下部,乘员直接面临与货车车厢碰撞的危险;而A车的车头则被货车后下部防护装置成功阻挡,避免了乘员舱与货车尾部车厢的直接接触,大大减小了所面临的危险。该试验说明现行的ECE法规规定的货车后下部防护装置的强度要求不足以有效起到防止轿车追尾钻撞的乘员防护作用,因此有必要对法规进行修订,增加后防护装置的刚度和强度。

四、反思及建议

从技术角度来说,满足要求的后防护装置的设计与制造并不复杂,市场上也有一些专门的公司能够提供后防护装置产品。减少轿车对货车的追尾钻撞事故应该是比较容易实现的。在西方发达国家,如美国,由于后防护装置的广泛应用,轿车钻撞事故已经不是一个问题了。但在我国,这类事故依然触目惊心,主要原因在于执法管理不力和驾驶员交通意识淡薄。一些货车根本没有安装后防护装置,或者只是在年检的时候装上去,平时就拆下来。这些车主认为后防护装置不仅没用,反倒碍事(降低了离去角),甚至还会成为小偷的爬梯。更有一些货车驾驶员认为追尾是后车的责任,跟自己没关系。针对目前的现状,一方面要加强执法力度,把货车后防护装置列入日常检查范畴;另一方面要加强交通意识的教育,标本兼治,使广大驾驶员充分认识交通事故的严重性,珍惜生命。

[1]National Highway Traffic Safety Administration,Department Of Transportation,USA.49 CFR 571.203 Rear impact guards[S/OL].Washington,D.C:the United StatesGovernmentPrinting Office web site, 2009[2009-10-01].http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_09/49cfr571_09.html.

[2]National Highway Traffic Safety Administration,Department Of Transportation,USA.49 CFR 571.203 Rear impact protection[S/OL].Washington,D.C:the U-nited States Government Printing Office web site,2009[2009-10-01].http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_09/49cfr571_09.html.

[3]UN ECE.Regulation 58 Uniform provisions concerning the approval of:I.Rear underrun protective devices(RUPDs),II.Vehicles with regard to the installation of an RUPD of an approved type,III.Vehicles with regard to their rear underrun protection(RUP))[S/OL].Geneva,Switzerland:UN ECE,2008[2008-09-10].http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs41-60.html.

[4]朱彤,朱西产,崔光滨.GB 11567.2-2001汽车和挂车后下部防护要求[S].北京:中国标准出版社,2001.

[5]杨辉,董学勤,李佳琦,余良富.货车后下部防止轿车追尾钻入保护装置的研究[J].汽车工程,2009,31(12):1162-1164.