信息流动与产业集聚:来自江苏的例证

2010-08-30冯伟

冯 伟

信息流动与产业集聚:来自江苏的例证

冯 伟

(东南大学经济管理学院,江苏南京 211189)

产业集聚是通过企业间的交互作用形成的,而企业又是多维信息的集合。本文基于新经济地理学的基本假设,运用收益成本比法,分析了信息流动在产业集聚形成与发展过程中的作用,得出:(1)信息流动是产业集聚的形成动因;(2)只有当集聚收益大于空间成本时,产业集聚才会进行;(3)新技术新产业的创生引进会赋予产业集聚生命周期的特征。最后,本文运用加权区位商与泰尔 T系数等方法,结合江苏省进行了实证,并提出了相应的政策建议。

信息流动;空间成本;加权区位商;产业集聚

一、引言

客观世界由物质、能量、信息三种基本元素组成[1]。相应地,经济增长理论研究也表明,当今经济增长的最主要动力之一是信息,越来越多的人们担心因信息不灵而处于与世隔绝的孤立状态,担心因信息系统失灵而造成巨大损失[2]。可见,信息在整个经济活动中扮演着不可或缺的角色。

产业集聚作为一种实现区域资源优化配置的组织形式,其集聚程度从一个侧面反映了产业的竞争力,反映出一个区域或国家的经济实力[3],并逐步成为地区经济发展的主要动力与模式选择。产业在一定范围内的聚集,说到底是一种经济活动的地理特征,产业聚集程度的高低,也可以表现为地理性经济活动的差异性[4]。对这种差异性形成原因的研究,国内外的学者们给出了不同的答案。

新古典学派的代表人物 Marshall首次使用“集聚”(agglomeration)这一概念来描述地域相近的企业和产业的集中现象,并从三个要素即劳动市场共享、中间产品投入和技术外溢等对产业的地区性聚集做出了解释[5]。工业区位论的代表人物Weber探讨了促使工业在一定地点集中的原因,并将这些原因归纳为特殊原因(如便利的交通、丰富的矿藏等)和一般原因(聚集能带来更多的收益或节省更多的成本),并指出:“在一定集中化程度下,成本因工业的集中化而降低。单位产品的成本指数比工业完全分散情况下的成本指数要低,也比较少集中化的工业要低”[6]。在上述完全竞争和生产函数规模报酬不变的传统理论视角下,产业的空间秩序是先天形成的,过去的历史事件并不起作用,所观察到的产业空间形式是确定的空间经济问题的唯一“解”,早期的偶然事件不会影响产业的区位选择[7]。针对这些理论假设的苛刻和难以解释现实的弊端,以 Krugman为代表的新经济地理学基于规模收益递增和外在经济性,解释了工业活动的集中性[8],并进一步证实了即便是初始条件完全对称的地区,也会因为某些企业的偶然进驻而形成产业在地理上的集中[9]。“从根本上讲,历史和偶然事件起了决定性的作用”[8]。Porter也认为机遇对某个地方产业聚集的最初形成是非常重要的[10]。Smith and Florida认为集聚经济源于各种相关经济活动的集中而带来的效益[11],而Wheeler and Mody则认为完善的基础设施可以增强集聚经济[12]。

国内学者虽对产业集聚成因的研究起步较晚,但也涌现出了许多有价值的观点。徐康宁将产业集聚的成因归结为自然资源和运输成本、规模经济与外部性、相关延伸产业的支持、外商直接投资、企业家作用等[13]。罗勇、曹丽莉认为产业集群的出现主要源于追求规模经济和范围经济的企业大量集聚,并通过实证分析得出,产业集聚程度虽然会在某些时间段内降低,但提高是主要的变动方向和发展趋势[3]。何雄浪、李国平等基于区域效应、集聚效应、空间成本三维视角探讨了我国产业集聚形成的原因,并认为单独强调任何一方面都是有所偏颇的[7]。

从上述对国内外产业集聚形成原因的观点梳理来看,很少有将信息流动作为产业集聚的形成动因。在经济活动中,在制度变迁中,信息的意义格外重大——不同决策主体的行为选择及其含义,人们的利益、对利益的认识和期望,变革目标的一致和妥协空间的发现——所有这些信息的取得、整理和交流,影响到变革是否顺利和成功[14]。并且,人身要素以外的物质、能量、信息,作为人类赖以生存最重要的资源,只有在流动中才能充分发挥其效用[1]。正是基于信息流动在经济活动中的重要性,本文从信息流动的视角研究了产业集聚的形成原因及变迁,以期能为该领域的研究提供一种更合理的解释。具体安排如下:第二部分,基于新经济地理学的基本假设,运用收益成本比分析了基于信息流动的产业集聚的形成机理,并在此基础上得出了产业集聚具有生命周期性的特征;第三部分,以江苏省为例,运用加权区位商、泰尔 T系数等方法验证了信息流动对产业集聚的形成与发展的重要作用;第四部分,给出本文的主要研究结论及政策建议。维信息在特定时空范围内传递、交互、聚合的产物,并通过产业集聚所释放出来的分工效应、近邻效应及规模效应等,形成所谓的“绿洲效应[3],从而推进区域经济的发展。

图1 基于信息流动的产业集聚“点—线—面”形成过程

二、模型的假设与分析

企业是产业集聚的主体,是依托于信息而存在的盈利性组织,是在追逐利润最大化过程中所形成的包涵研发、生产、销售、变革等多维信息的集合,并通过信息流动与其它企业在市场中展开竞争与合作。企业间的信息交流可以通过商业关系和“知识溢出”来实现[15-16],并且及时正确的信息会使企业获得较高的超额利润。当某一地区由于某种偶然因素或难得机遇创生出了一个具有多维信息的企业,该企业通过信息流动与其他企业发生联系,并在本地市场效应和价格指数效应的循环累积作用下、在迂回生产与延长生产链的激励下吸引众多企业入驻该地区,使得由该企业所代表的产业形成一定的分工明确、纵横交错的集聚规模(见图1所示)。产业集聚就是某一特定领域内相互联系的企业及机构在地理上的聚集体[10],是通过网络分工关系而形成的企业扎堆现象。因此,基于产业集聚的信息流动特性,可以把产业集聚看成是具有分工协作关系的企业通过信息流动而集结在一起形成的一种空间现象,是具有一定互补性与替代性的多

(二)基本假设

基于产业集聚的信息流动特性,为更具体地说明信息流动对于产业集聚形成与发展的作用,本文通过收益成本比进行分析。

假设1.信息是企业存在的载体。脱离信息的企业是不存在的,企业间通过信息流动展开纵向合作和横向竞争。

假设2.在一定的时空范围内,存在着一群具有分工关系的企业 x1,x2,…,xn。由于它们是通过信息流动而产生联系的,并且信息流动能够带来能量的转移[17],因而可以将它们看作是具有某种异质性的信息能量的聚点①本文所定义的信息不同于一般的消息或信号之类,而是能给企业带来价值增值或利润增进的,所以它们对于企业来说是能够产生一定的能量的,而每个企业都具有一定的信息,因而可以把企业看作是信息的能量聚集点。,即 x1=ωα1,x2=ωα2,…,xn=ωαn,其中ω代表信息能量,α1,α2,…αn∈(0,1)表示能量弹性。企业间通过分工协作关系所产生的整体收益可表示为,其中当 时满足规模报酬递增,当1时为规模报酬不变,当1时为规模报酬递减。

假设3.正如以报酬递增和存在运输成本为假设前提的新经济地理学基本框架[18]那样,我们假设在产业集聚过程中也会产生相应的成本。由于本文是以信息流动作为产业集聚的形成动因的,那么在产业集聚过程中所产生的各项成本可以理解为是由于获取、传递、内化信息等而导致的,是信息能量的函数,具体包括:1)贸易成本 CT=ωβ(0<β <1),是基于信息流动而导致的运输成本、交易成本等;2)拥挤成本CE=ωγ(γ>0),是因聚集所造成的对外界环境的影响,如“三废”(废水、废气、废渣)的排放与污染。因集聚所产生的总的空间成本①本文所定义的空间成本不仅包涵何雄浪、李国平等(2007)所指的广义的贸易成本、交易成本,还包括因集聚而产生的对外界环境影响的成本。之所以采取乘积的形式,一是考虑到两者都是因信息流动导致的,而信息流动往往具有乘数的效应,二是两者在集聚过程中是以互补形式出现的而非仅仅的替代关系。为:C(ω)=CT(ω)·CE(ω)=ωβ+γ(0<β<1,γ>0)

假设4.基于信息流动的产业集聚满足规模报酬递增的效应②这也印证了英国文豪萧伯纳所说的“:两个人在一起交换苹果与两个人在一起交换思想完全不一样。两个人交换了苹果,每个人手上还是只有一个苹果;但是两个人交换了思想,每个人就同时有了两个人的思想。”“思想”是信息类产品。对于信息的交互作用同样也符合思想的交互效应,信息的交互能够给企业带来更多的利益。。收益递增本质上是一种区域或地方现象,全部经济活动和特定产业在空间上所呈现出的强烈的集中趋势都是收益递增对经济活动在最低层次上的影响的结果[19],“这种生产在地理上的集中正是某种收益递增的普遍影响的明证”[8]。

目前常用的SSRIs包括:氟西汀,舍曲林,帕罗西汀,氟伏沙明,西酞普兰和艾司西酞普兰。 常用的SNRIs包括:文拉法辛,去甲文拉法辛,和度洛西汀。SSRIs整体耐受性较好,但是具体药物的副作用有差异方面,也即不同SSRIs有不同的副作用谱。SSRIs的副作用主要包括恶心呕吐等胃肠道不适反应,激动/失眠,性功能副作用,体重增加等。SNRIs最常见的副作用与 SSRIs相同,包括恶心和呕吐,性功能障碍,失眠和激动;与 SSRIs一样,这些副作用会随着治疗进行而消退。

(三)模型分析

产业因信息流动而集聚,是基于信息流动所导致的集聚利润来演化的。集聚利润为集聚收益减去集聚成本(空间成本),即:π(ω)=R(ω)-C(ω)。只有当集聚利润不小于零,即π(ω)≥0,收益成本比时,产业集聚才能形成与发展。具体来说可以分为以下三个阶段:

第一阶段,产业集聚的形成阶段。出于对利润最大化的追逐,各个企业通过信息流动在优势互补、分工协作的基础上逐渐聚合在一起,并通过迂回生产的方式,逐渐扩大合作范围与市场规模。“报酬递增取决于劳动分工的发展,现代形式的劳动分工的主要经济,是以迂回或间接方式使用劳动所取得的经济”[20]。因此,正是通过这种分工形成的网络协作效应,使得产业集聚能够形成由点到线到面的渐进演化的规模报酬递增的优势。在这一过程,产业因集聚所获得的收益为:,其中。由于是初始阶段,企业数量、人口数量还没有达到集聚区域所能承载的最大饱和状态,还没有因拥挤而造成对外部环境的影响,彼此间还是正的外部经济性,因此该阶段的空间成本主要表现为贸易成本CT,即C1(ω)=ωβ(0 <β<1,γ≈0),收益成本比为,产业集聚将继续进行。

第二阶段,产业集聚的成熟阶段。在产业集聚向心力的牵引下,通过前后向关联效应和循环累积机制,区域内的企业数量和人力资源数量不断增多,交通、通讯等基础设施也逐渐完善。基于此,区域内企业间的分工关系逐渐趋于稳态,信息流动的边际效应也逐渐趋于稳定,整个区域因信息流动所获得的产业集聚收益将呈现出规模报酬不变的特

征,即 R2(ω)=,其中。,其中β+γ=。鉴于交易条件和企业间信誉的不断改善,贸易成本将逐渐降低但不会为零,即β将逐渐减少;然而因地域限制和资源稀缺,区域的拥挤成本将逐渐增加,即γ会逐渐增大,此时总的空间成本为:C2(ω)=ωβ+γ(0< β<1,γ>0)。当集聚收益与空间成本相等或MR(ω)=MC(ω)时,基于信息流动的产业集聚达到最高水平,整个区域将处于均衡状态,此时收益成本比为:θ2=

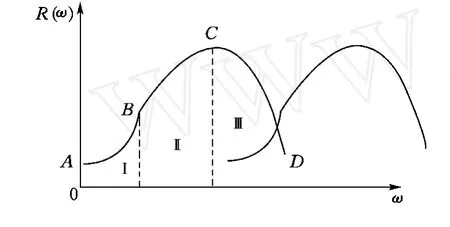

第三阶段,产业集聚的分散阶段。当集聚区域进入稳态后,在没有新技术新产业创生之前,基于信息流动的企业间的关系是固化的,此时存在着门槛效应(Threshold Effects)。若有同质性的企业或人力继续融入到该集聚区,就会造成原有稳态的打破,并使拥挤成本迅速增加,即γ会大幅上升且β+γ=1,整个区域出现超负荷的运作,导致产业集聚的离心力超越向心力。倘若此时没有将该区域内的适当产业顺应产业集聚的离心力向外转移的话,就会造成该区域在诸多方面表现出不经济性,如人口骤增、资源掠夺、环境污染等,集聚收益也出现递减趋势,即,其中,整个区域的收益成本比为,其中β+此时产业梯度转移对于该区域保持经济持续增长是十分有益的,而且也会带动其他地区经济的发展。在此阶段,伴随着适当产业的转移,倘若有新技术或新产业的“偶然”创生或引进,赋予原有信息流动新的动力与能量,在迂回生产或生产链延伸的作用下,规模报酬递增的效应又将显现,从而整个区域也将进入新一轮的更高层次的集聚过程①这方面的案例较显著。如上海,以前以纺织行业为主,是我国重要的纺织业基地,后来因区域发展的限制,上海的纺织业逐渐转移到了江浙地区,带动了这些地区经济的发展,而上海在新技术产业革命浪潮的作用下也选择了新的产业作为主导产业,如金融业、外贸服务业等来引领上海的经济。(具体见图2所示)。

因此,在信息流动的作用下,基于规模报酬与收益成本比,产业集聚呈现出生命周期的特征。集聚收益是产业集聚的向心力,空间成本尤其是拥挤成本是产业集聚的离心力。在向心力与离心力的作用下,产业集聚状态呈现出不均衡——均衡——不均衡的发展动态。可持续发展的关键在于保持一个连续的创新流[21]。因此,通过技术创新、产业创新,赋予信息流动新的动力与能量,就会促使产业集聚呈现出生命周期。

图2 产业集聚的生命周期特征

三、实证研究

(一)产业聚集程度的测度与分析

本文基于投入(从业人员)与产出(产值)的测度视角,运用加权区位商[22]综合衡量江苏省各地区的工业集聚程度。具体计算公式如下:

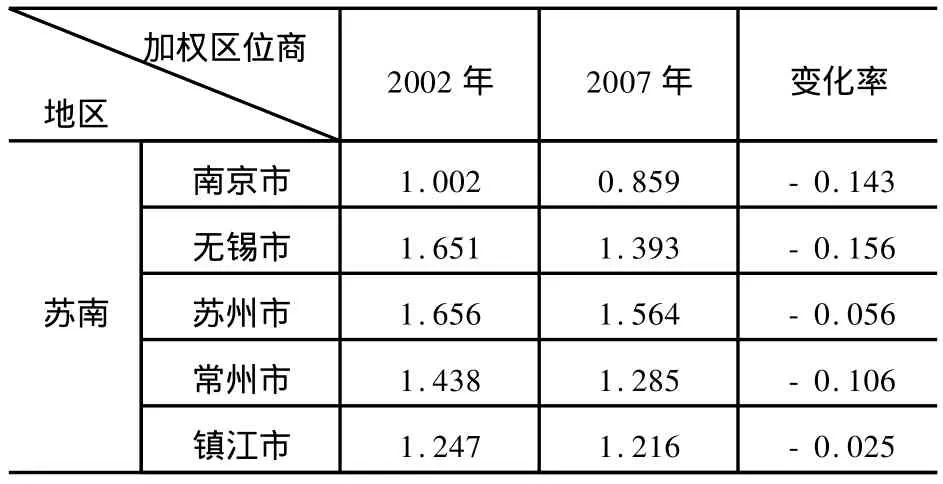

其中Q为加权区位商,α、β为权数,ai为地区i的工业从业人员数,bi为地区i的从业人员总数;ci为地区i的工业产值,di为地区i的总产值。具体计算结果见表1所示。

表1 江苏省各地区2002年、2007年的加权区位商

数据来源:江苏省统计局网站(www.jssb.gov.cn)公布的2003年与2008年江苏省统计年鉴(电子版)。

令

则

从表1可以看出,苏南地区各市的加权区位商要大于苏中、苏北各市的数值,且基本上都大于1,而苏中尤其是苏北地区各市的加权区位商均小于1,这说明苏南地区各市的产业集聚程度要明显高于苏中、苏北地区,苏南地区已形成了较显著的产业集聚优势。从演化视角来分析,苏南地区2007年各市的加权区位商要低于2002年的数值(除南京低于1外,其余各市仍均大于1),而苏中、苏北地区中大部分市县的加权区位商显示出增加的趋势,其中2007年扬州的加权区位商已大于1,南通、泰州的也接近于1。这说明苏中、苏北地区尤其是苏中地区正通过自身的努力与发展,积极培育产业集聚优势,增强产业竞争力。这也在一定程度上表征了江苏省区域协调发展的政策效应,苏南地区通过将一部分适当产业转移给苏中、苏北地区,帮助这些地区发展经济,实现区域统筹协调。另外,苏南地区也正在逐步培育与发展高新技术产业,通过高新技术产业来深层次推进产业集聚效应的再次显现。据统计,2002年苏南地区高新技术产值为2140.84亿元(是苏中地区的7.50倍,苏北地区的21.09倍),2007年实现产值11828.00亿元(是苏中地区的5.36倍,苏北地区的18.04倍),增长约4.52倍(数据来源于2003年、2008年江苏省统计年鉴)。

(二)产业集聚差异的测度与分析

是什么造成了苏南、苏中、苏北三地因信息流动而形成的产业集聚的差异呢?下面本文将通过对影响信息流动的主要因素进行测度,并通过泰尔系数来度量江苏省区域产业集聚的差异。

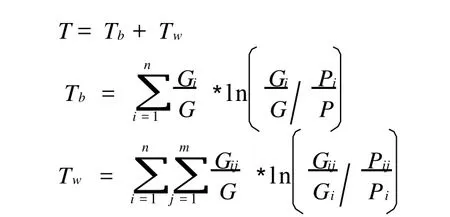

测度影响信息流动的因素,可以从以下几个方面来刻画:(1)距离中心城市的远近;(2)工业企业的数量;(3)公路里程数;(4)通讯基础设施的完善程度;(5)实际利用外资的情况。泰尔系数又称锡尔熵,是Theil利用信息理论中的熵概念来计算收入不平等的指标[24]。该系数有两种算法,由此产生两个泰尔系数指标,即泰尔 T系数和泰尔L系数,两者的不同之处在于前者是以收入比重加权计算的,而后者是以人口比重加权计算的[25]。本文采用泰尔 T系数来计算,用以衡量组内差距和组间差距对总差距的贡献。计算公式如下:

其中,T为泰尔T指数,Tb为组间差距,Tw为组内差距,n为区域个数,m为亚区域个数;G为所有区域某项指标的总和,Gi为i区域某项指标的数值, Gij为第i区域第j地区某项指标的数值;P为所有区域的人口总和,Pi为i区域的人口数量,Pij为第i区域第j地区的人口数量。具体计算结果见表2所示。

表2 江苏省区域间影响信息流动因素的泰尔系数及其分解

从表2可以看出,除了公路里程数的泰尔系数及其差异贡献率在各地区分布比较平均外,其余影响因素的地区分布均显示出了相似的特征,即区内差异不显著而区间差异较明显,区间差异贡献率都在50%以上,且大多数在80%以上。这说明江苏省区域间影响信息流动的各因素的发展程度的差别较大,正是这种差别导致了江苏省区域间信息流动的差异,从而使得苏南、苏中、苏北三地呈现出不同的产业集聚水平。

从纵向的时间维度来看,区域内各地的变化情况不一,而区间差异则正在逐步减小。苏南地区除了国际互联网、实际利用外资的贡献率降低外,其余的都在上升,这说明苏南地区基于信息流动的区内差异因各市的发展状况不同正在逐步分化,尤以苏州与无锡毗邻上海而发展更快些;苏中地区除工业企业个数、公路里程数和实际利用外资的贡献率增加外,其余的都在下降,这说明苏中地区基于信息流动的区内差异正在逐步减少,各市趋于协调发展,但在个别方面,如工业企业个数(贡献率增长15倍左右)、实际利用外资(贡献率增长64倍左右)等也显示出了较大的差异;苏北地区信息流动的区内差异变化不显著,尤其是工业企业个数在这5年内基本没有变化,这说明苏北地区各市的信息化建设水平相似,差异较小。从地区间差异贡献率演化的视角来看,除了国际互联网用户外,其余的都在下降,这说明江苏省区域间基于信息流动的差异正在逐步降低,这一方面与各市的积极发展是分不开的,但从另一方面也表征了江苏省区域协调政策效应的显现,苏南地区正通过产业转移或产业扶持等帮助苏中尤其是苏北地区发展经济,同时苏南地区也正借助互联网等高科技手段发展新兴产业,为产业集聚新一轮的发展注入动力。

四、结语

本文从信息流动的角度分析了产业集聚的形成原因与发展演变,研究表明:(1)信息流动是产业集聚形成的主要动力之一。正是通过信息流动,使得企业能够获得有价值的投资机会,在利润最大化的动机下,通过迂回生产或延长生产链等方式,形成规模效应;(2)技术创新使产业集聚展现出生命周期的特征。当产业集聚中的空间成本大于集聚收益时,基于信息流动的产业集聚将会进入衰弱阶段,此时倘若有新产业或新技术的创生,就会赋予信息流动新的动力,产业集聚将出现新一轮的演变,经济增长也将持续;(3)基于江苏省的经验数据,运用加权区位商与泰尔系数,得出:凡是信息流动顺畅的地区,产业集聚的形成与发展就迅速,经济增长也较快,反之信息流动不顺畅的地区,产业集聚就难以形成,经济增长也较慢。同时也得出:苏南地区的产业集中度要优于苏中、苏北地区,但它们之间的差距正在逐步降低;影响信息流动的各因素在区域间的差异贡献率要大于其各自内部的差异贡献率,但伴随着区域协调政策效应的显现,三地之间的差异正呈现出逐渐降低的趋势。

信息流动在产业集聚和经济发展过程中起着重要的作用。因此,各级政府应加快信息化建设的步伐,通过增加投入,完善道路、通讯等基础设施建设,加大招商引资力度,重视培育和引进新技术新产业,健全相应的法律法规体系等措施来筑巢引“凤”,为企业发展提供良好的信息沟通渠道与网络交易平台,加快产业集聚的形成与发展,推进产业的规模化、高端化,促进经济的可持续发展。

[1] 朱谢群.信息共享与知识产权[J].中国社会科学, 2003(4):134-143.

[2] 徐升华,毛小兵.信息产业对经济增长的贡献分析[J].管理世界,2004(8):75-80.

[3] 罗勇,曹丽莉.中国制造业集聚程度变动趋势实证研究[J].经济研究,2005(8):106-127.

[4] 徐康宁,王剑.外商直接投资地理性聚集的国(地区)别效应:江苏例证[J].经济学(季刊),2006,5(3): 761-776.

[5] 阿尔弗雷德·马歇尔.经济学原理[M].廉运杰,译.北京:华夏出版社,2005.172-195.

[6] 阿尔弗雷德·韦伯.工业区位论[M].李刚剑,等,译.北京:商务印书馆,1997.117-118.

[7] 何雄浪,李国平,杨继瑞.我国产业集聚原因的探讨——基于区域效应、集聚效应、空间成本的新视角[J].南开经济研究,2007(6):43-60.

[8] Krugman,P.Increasing Returns and Economic Geography [J].Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499.

[9] Krugman,P.and A.J.Vernables.Globalization and the inequality of nations[J].Quaterly Journal of Economics,1995,110(4):857-880.

[10] Porter,M.E.On Competition.A Harvard Business Review Book[M].Boston:Harvard Business School Press,1998:197-200.

[11] Smith,D.F.and R.Florida.Agglomeration and Industrial Location:An Econometric Analysis of Japanese Affiliated Manufacturing Establishments in Automotive-Related Industries[J].Journal of Urban Economics,1994,36(1):23-41.

[12] Wheeler,D.and A.Mody.International Investment Location Decisions:The Case of U.S.Firms[J]. Journal of International Economics,1992,33(1): 57-76.

[13] 徐康宁.产业集聚形成的原因和影响的研究[D].上海:复旦大学博士学位论文,2003.

[14] 周其仁.信息成本与制度变革——读《杜润生自述:中国农村体制变革重大决策纪实》[J].经济研究, 2005(12):119-124.

[15] Mariotti,S.and L.Piscitello.Information Costs and Location of Foreign Direct Investments within the Host Country:Empirical Evidence from Italy[J]. Journal of International Business Studies,1995(4): 815-836.

[16] Head,K.and J.Ries.Inter-city Competition for Foreign Investment:Static and Dynamic Effects of China’s Incentives Areas[J].Journal of Urban Economics 1996,40(1):38-60.

[17] Pavitt,K.Produers and organization in the innovating firm:What adam smith tells and joseph sehumpeter doesn’t[J].Industrial and Corporate Change,1998,7(3):433-452.

[18] 范剑勇.市场一体化、地区专业化与产业集聚趋势——兼谈对地区差距的影响[J].中国社会科学, 2004(6):39-51.

[19] 徐康宁,冯春虎.中国制造业地区性集中程度的实证研究[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2003,5 (1):37-42.

[20] 阿林·杨格.报酬递增与经济进步[J].贾根良.译.经济杂志,第38卷,1928(12):52-57.

[21] 菲利普·阿吉翁,彼得·霍依特.内生增长理论[M].陶然,等译.北京:北京大学出版社,2004.136. [22] 张守一,葛新权.专业化部门、区位商和区域乘数[J].河南财经学院学报,1993,1:35-44.

[23] 张宇,蒋殿春.FDI、产业集聚与产业技术进步:基于中国制造行业数据的实证检验[J].财经研究, 2008,34(1):72-82.

[24] Theil,H.Economics and Information Theory[M]. Amsterdam: North - Holland Publishing Company,1967.

[25] 徐建华,鲁凤,等.中国区域经济差异的时空尺度分析[J].地理研究,2005(1):57-68.

Information Flow And Industrial Agglomeration: Evidence from Jiangsu Province

FENG Wei

(School of Economics&Management,Southeast University,Nanjing 211189,China)

Industrial agglmoeration is formed by the interaction of enterprises which are the muster of many dimensions of information.And information can have effect in flow.Based on the hypotheses of New Economic Geography,this paper analyzes the importance of information flow in the course and development of industrial agglomeration.The main findings are:(1)information flow is the course of industrial agglomeration.(2)Industial agglomeration develops when the agglomeration revenue is bigger than spacial cost.(3)New technology and new industry will endow industrial agglomeration with life cycle.Finally,it makes an empirical analysis with Jiangsu province by the methods of weighted location quotient and Theil T Index and gives some countermeasures.

information flow;spacial cost;weighted location quotient;industrial agglomeration

book=2010,ebook=36

F062.9

A

1009-105X(2010)01-0070-07

2009-11-25

国家社会科学基金青年项目(项目编号:09CJL033)

冯伟(1981-),男,东南大学经济管理学院博士研究生。