议贵州省望谟县中小学教学楼抗震性能及建议

2010-08-19蔡文意

蔡文意

1 工程概况

望谟县位于贵州南部,其地势西北高东南低,最高点为打易镇跑马坪,海拔1 718.1 m,最低点为昂武乡打乐河口,海拔275 m,境内山峦起伏,河流纵横,沿河两岸有大小不等的坝地,东西部岩溶地貌发育较典型,以石灰岩峰丛山地为主,西南为非岩溶地貌,呈立体状展布。山地面积占76.8%,丘陵占20.4%,河谷盆地仅占2.8%。该县的抗震设防烈度为7度,由于经济水平不甚发达,该县基本上所有教学楼层数都为2层~3层,采用砌体结构,多道横墙和两道纵墙,外加一外挑走廊的典型教学楼模式(见图1),其中90%以上采用现浇混凝土楼、屋盖。横墙间距大约为7.5 m,纵墙间距约为6.0 m,楼梯间宽度约为3.3 m,外廊尺寸为1.5 m~2.0 m。

2 该县中小学教学楼抗震的不利因素

2.1 整体规划不足,扩建不规范

由于许多老式教学楼在建造前整体规划不足,随着社会的发展和时间的推移,已有的教学楼不能满足逐渐增加的入学学生的教学空间需求,因此为了解决教室不足的问题,部分原有教学楼都采取了再扩建、补建的对策。由于修建时间的差异,老教学楼和新建教室之间的高度、自重和刚度等都各不相同,因此它们的结构自振周期也各不相同。当地震发生时,它们的震动不一致,若预留的防震缝不足,则容易发生相互碰撞,导致教学楼的整体倒塌破坏。例如该县某小学在原有教学楼旁边扩建了二层办公室,扩建部分所使用材料为空心砖砌块,而原建筑所用材料为普通烧结黏土砖,二者之间墙体的刚度存在差异,加之扩建部分与原建筑之间几乎未留抗震缝,可想而知,当地震来临时,该教学楼的抗震性能必定很糟。因此在新建教学楼前应进行合理设计和长远规划。

2.2 外廊的平面布局

根据GBJ 99-86中小学建筑设计规范第3.1条教学用房的平面宜布置成外廊和单内廊的形式,这种形式可以获得最佳的采光效果和避免互相干扰。但是在地震动力作用时,极易在挑梁与纵墙结合处出现应力集中,导致挑梁板脱落砸伤人。该县中小学的教学楼(除一层教学楼外)均采用外廊形式,对于满足加固要求的教学楼,建议在挑梁的端部适当增设外廊柱,外廊柱能增加教学楼的整体性,使房屋的抗震性能也会有很大程度的提升。

2.3 楼梯间设在端部或转角处

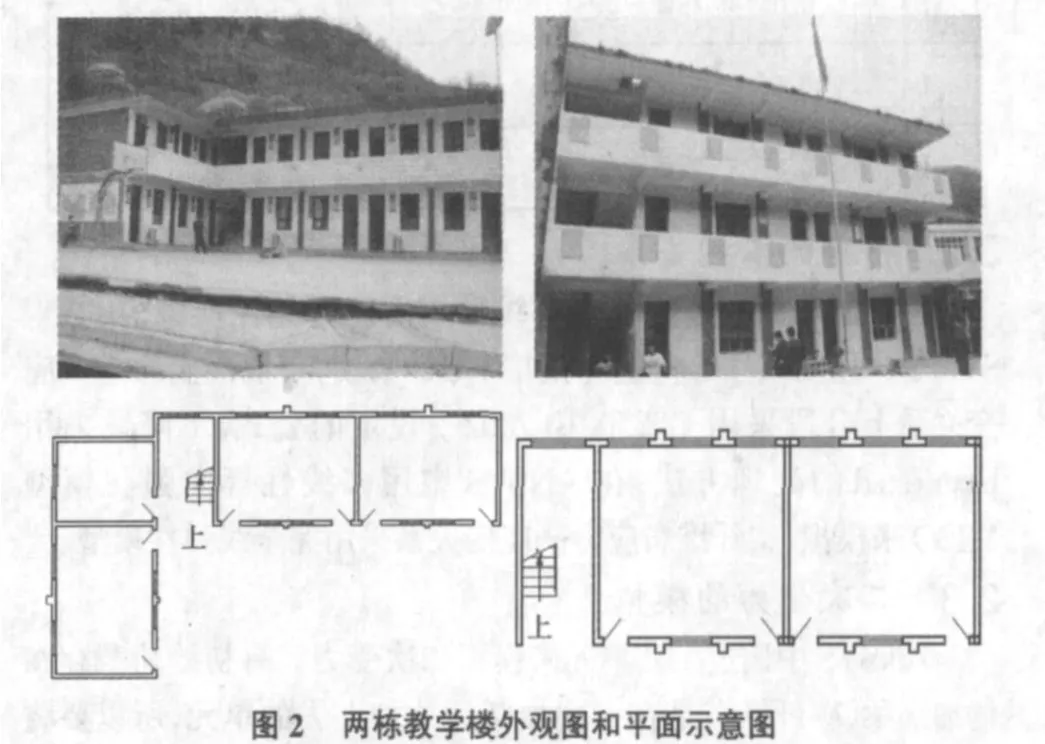

该县的教学楼基本上为两种平面形式:“一”形和“L”形,大约有30%~40%的教学楼把楼梯间设置在端部或者转角处,其中有相当一部分没有在楼梯间四角设置构造柱和加强梯间墙的刚度,这种设置方法对楼梯间的抗震是极为不利的,在地震作用下,楼梯间产生应力集中,一旦楼梯间损毁,就等于生命通道的切断。图2为该县某两个学校的楼梯间布置位置。

建议以后新建的教学楼避免把楼梯间设在端部或转角部位,当建筑要求楼梯间必须设在端开间时,楼梯间除在楼层设置圈梁外,在半跑的楼梯平台处还应设钢筋混凝土圈梁,在楼梯间四角和平台梁处均应设置构造柱。凸出屋顶的楼梯间,构造柱应伸到顶部,与顶部圈梁连接。

2.4 未设构造柱和圈梁

一个建筑物抗震性能的好坏除了从平面形式是否简洁对称、立面刚度变化有无突变来判定外,更重要的一点为是否加设构造柱和圈梁,砌体结构作为垂直承载构件,地震时最怕出现四散错落倒地,从而使水平楼板和屋盖坠落,而构造柱则可以阻止或延缓倒塌时间,以减少损失。构造柱与圈梁连接又可以起到类似框架结构的作用,其作用效果非常明显。但该县部分学校的教学楼根本未设构造柱和圈梁,或者只在教学楼四角设置构造柱,这样很不利于抗震。四川汶川大地震后,国家对学校教学用房的抗震性能要求更加严格。

我国现行的GB 50223-2008建筑工程抗震设防分类标准规定所有幼儿园、小学和中学(包括普通中小学和有未成年人的各类初级、中级学校)的教学用房(包括教室、实验室、图书室、微机室、语音室、体育馆、礼堂)的设防类别均予以提高,抗震设防类别应划为乙类,乙类建筑,其地震作用应按高于本地区抗震设防烈度1度的要求加强其抗震措施;那么根据规范的要求,该县教学楼的抗震措施应符合8度抗震设防烈度的要求。

对于构造柱的设置,建议新建的教学楼应根据GB 50011-2001建筑抗震设计规范(含2008局部修订)中第7.3.1.3条规定进行设置,该县教学楼一般不超过3层,应按增加两层后的层数对待,并在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、大房间内外墙交接处、较大洞口两侧、隔开间横墙(轴线)与外墙交接处、山墙与内纵墙交接处及楼梯间四角处布置构造柱。

按照规范的要求,该县的圈梁应层层设置并且满足:圈梁闭合,遇有洞口圈梁应上下搭接,圈梁宜与预制板设在同一标高处或圈梁紧靠板底。

3 结语

地震虽是一种人类无法控制的自然灾害,但我们可以通过历史的教训总结出应对它的策略,提高我们教学楼的抗震能力,从而实现在罕遇地震时多层砖混结构教学楼“大震不倒”的抗震设防目标,为师生赢来宝贵的逃生时间。希望本文能给设计部门及其相关单位一点点启发。

[1]叶爱崇.提高多层砖混结构教学楼抗震能力的设计构思[J].江苏建筑,2009(7):17-18.

[2]田小霞.小议教学楼抗震不利之处与震后评估方法[J].江西化工,2009(5):31-33.

[3]于菱燕,乔雪梅.于地震设防区中小学教学楼抗震减灾的思考与建议[J].陕西建筑,2008(10):5-6.

[4]陈国娥.凉山州中小学教学楼抗震设计存在的问题及对策[J].西昌学院学报,2006(3):22-23.

[5]GBJ 99-86,中小学建筑设计规范[S].

[6]GB 50223-2008,建筑工程抗震设防分类标准[S].

[7]GB 50011-2001,建筑抗震设计规范(含2008局部修订)[S].