铅酸蓄电池脉冲充电技术研究

2010-07-25张志华

余 峰 张志华 何 俊

(中国船舶重工集团公司712研究所,武汉430064)

1 引言

铅酸蓄电池由于其制造成本低、容量大,价格低廉而受到了广泛的使用。高效、可靠的蓄电池充电方法显得越来越重要。这极大地推动了智能快速充电技术的发展。随着人们对快速充电理论的研究不断深入,电力电子技术应用的日益广泛,铅酸蓄电池快速充电技术也有了一定的发展。但离全面使用还有一定的距离。

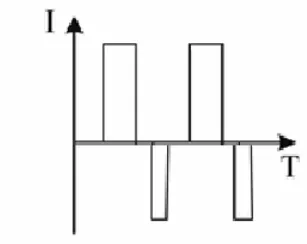

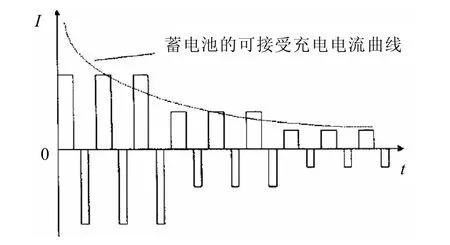

上世纪60年代中期,美国科学家马斯对开口蓄电池的充电过程作了大量的试验研究,并提出了以最低出气率为前提的,蓄电池可接受的充电曲线,如图1所示。实验表明,如果充电电流按这条曲线变化,就可以大大缩短充电时间,并且对电池的容量和寿命也没有影响。原则上把这条曲线称为最佳充电曲线,从而奠定了快速充电方法的研究方向[1]。由图 1可以看出:初始充电电流很大,但是衰减很快。主要原因是充电过程中产生了极化现象。在蓄电池充电过程中,内部产生氧气和氢气,当氧气不能被及时吸收时,便堆积在正极板(正极板产生氧气),使电池内部压力加大,电池温度上升,同时缩小了正极板的面积,表现为内阻上升,出现所谓的极化现象。根据马斯定律,我们可以知道在充电过程中,当充电电流接近蓄电池固有的微量析气充电曲线时,适时地对电池进行反向大电流瞬间放电(如图 2),能够除去正极板上的气体,并使氧气在负极板上被吸收,从而解决了电池在快速充电过程中的极化问题。提高了充电效率和蓄电池的充电接受能力,从而大大提高充电速度,缩短充电时间。

图1 蓄电池可接受充电电流曲线

图2 充放电脉冲

我们通过设计DC200 V/50 A脉冲充电机,开展了对铅酸蓄电池脉冲充电方式的研究。经过大量的试验摸索,总结出了一种正负脉冲充电方法,达到了缩短充电时间,提高充电效率的目的。

2 电路设计

脉冲充电机的系统原理框图如图3所示。

图3 充电机系统原理框图

该充电机采用全控电力电子元器件为控制核心,可实现正负脉冲间歇工作方式充放电,也可实现恒流充放电。脉冲充放电时,充电脉冲幅值、时间,间歇时间均可设定。脉冲充电时,正脉冲充电产生的电池极化由放电负脉冲及时消除,可减小电池极化电阻,提高蓄电池化成充放电的效率。

1)主电路设计

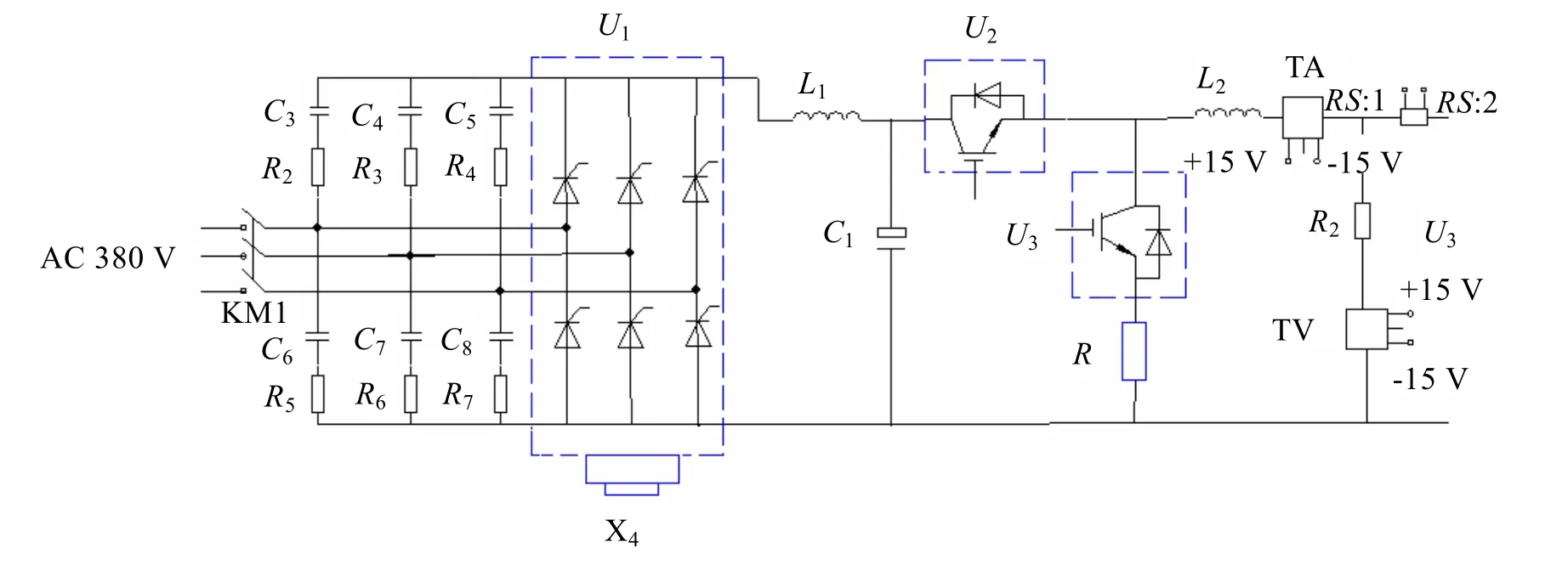

脉冲充电机的主电路原理图如图4所示。

图4 充电机主电路原理图

三相AC380 V电源通过相控整流桥U1整流和 LC滤波后得到直流电源。蓄电池充电时,通过控制两个IGBT模块U2、U3的间歇导通和关断来控制充电和放电脉冲的幅值和时间。U2导通、U3关断时,实现正脉冲恒流充电。U2关断、U3导通时,实现负脉冲恒流放电。

2)驱动电路设计

IGBT驱动电路采用集成驱动芯片M57962L。M57962L驱动电路如图5所示。该电路具有IGBT过流过压保护功能。当检测到输入1端的电压为7 V时,模块判定为电路短路,立即通过光耦输出关断信号关断,从而使其5端输出低电平将IGBT的GE两端置于负向偏置,可靠关断。延时2~3秒后,若检测到13端为高电平,则M57962L恢复工作。稳压管D5用于防止D3击穿而损坏M57962AL,R11为限流电阻,D7和 D8起限幅作用,以确保IGBT可靠开通与关断,而不被误导通或击穿。

图5 IGBT驱动电路

3) 控制电路设计

由 intel16位单片机及其外围电路组成核心控制电路。由采样电路完成充电电流、充电电压及蓄电池温度和密度的采样。采用单闭环PI调节的PWM控制方式通过控制IGBT模块U2和U3的间歇导通和关断来实现对蓄电池的脉冲充电及充放电电流的调节。脉冲充电时,U2、U3的驱动波形及实际充放电电流波形如图6所示。

图6 U2、U3的驱动波形及实际充放电电流波形

由触摸屏显示面板来实现对充电电压、充电电流、充电模式和充电终止电压等充电参数的设置及显示。

3 充电参数的选择及试验结论

充电参数的选择十分重要,不同的充电参数,其充电速度和充电效果差别很大。理想的快速充电方法,一方面要想方设法加快电池的化学反应速度(提高充电电压或电流等),另一方面又要避免在充电过程中产生大量气体,同时要尽可能的消除电池的极化现象。

要想达到理想的充电效果,充电电流就要尽可能接近蓄电池可接受充电电流曲线。经过理论分析及多次试验总结,我们采用分阶段恒流脉冲充电方法,每个阶段充电过程按:“正脉冲充电—停止充电——负脉冲放电——停止放电——正脉冲充电”循环过程进行。随着充电的进行,充电电流逐阶段减小。这种充电方法使得充电曲线在总体上逼近马斯提出的蓄电池可接受充电电流曲线,如图7所示。在整个充电期间,始终采取了去极化措施,避免了蓄电池在充电过程中产生大量气体和温升过高的问题,从而达到缩短充电时间和提高充电效率的目的。

图7 分阶段恒流脉冲充电方法

为了验证该方法的充电效果,我们对风帆6-QA-60C型(12 V60 Ah)蓄电池分别采用分阶段恒流恒压充电方法和分阶段恒流脉冲充电方法进行了对比试验。

1) 分阶段恒流恒压充电试验

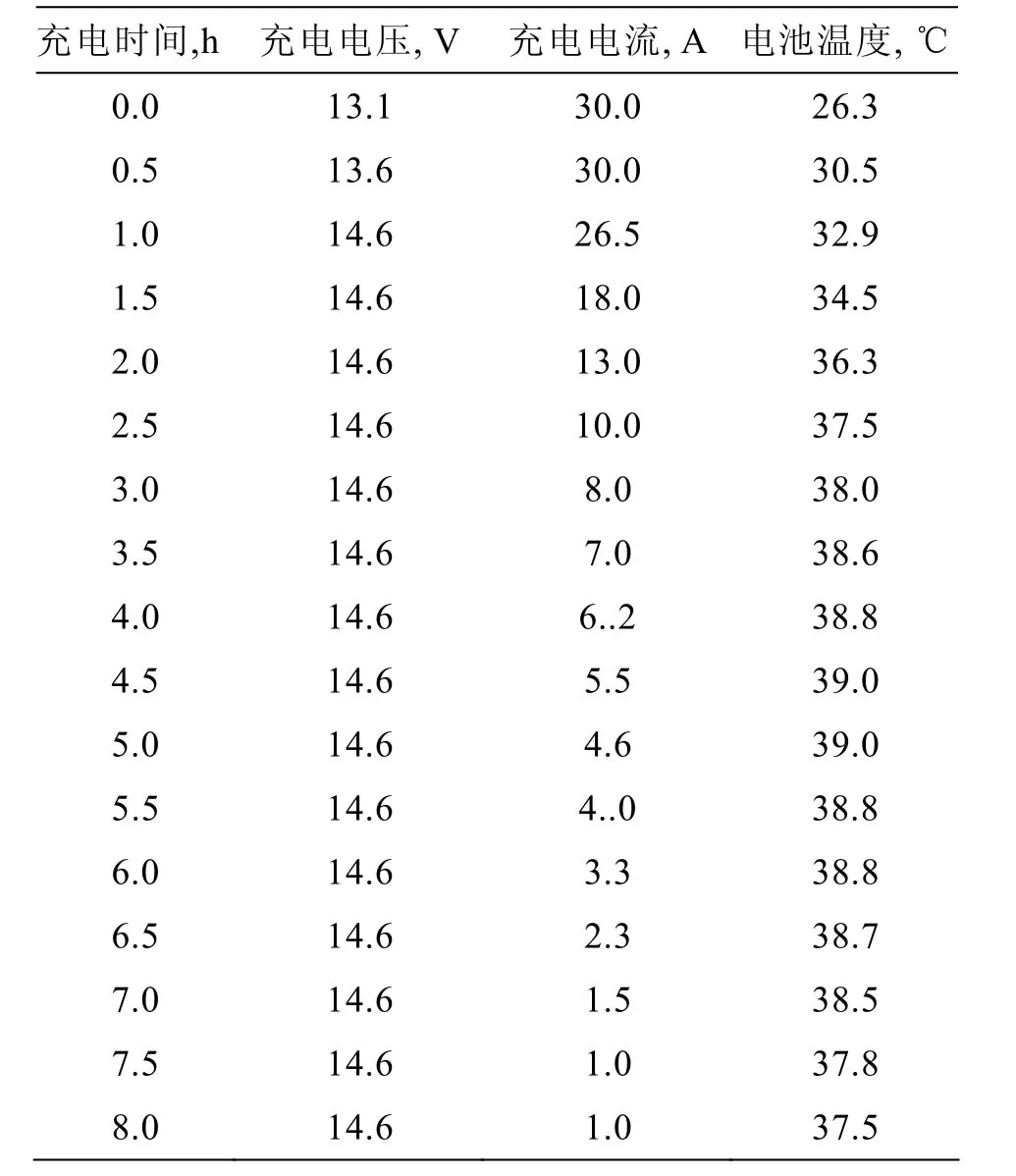

目前市面上大多数充电设备采用此种充电方法。根据蓄电池的充电要求,充电初期采用0.5C(30 A)充电电流进行恒流充电。当充电电压到达14.6 V后,采用恒压充电,直至充满。试验结果如表1所示。

表1

通过放电实验测得,实际充入电量为58 Ah,温升为12.6℃

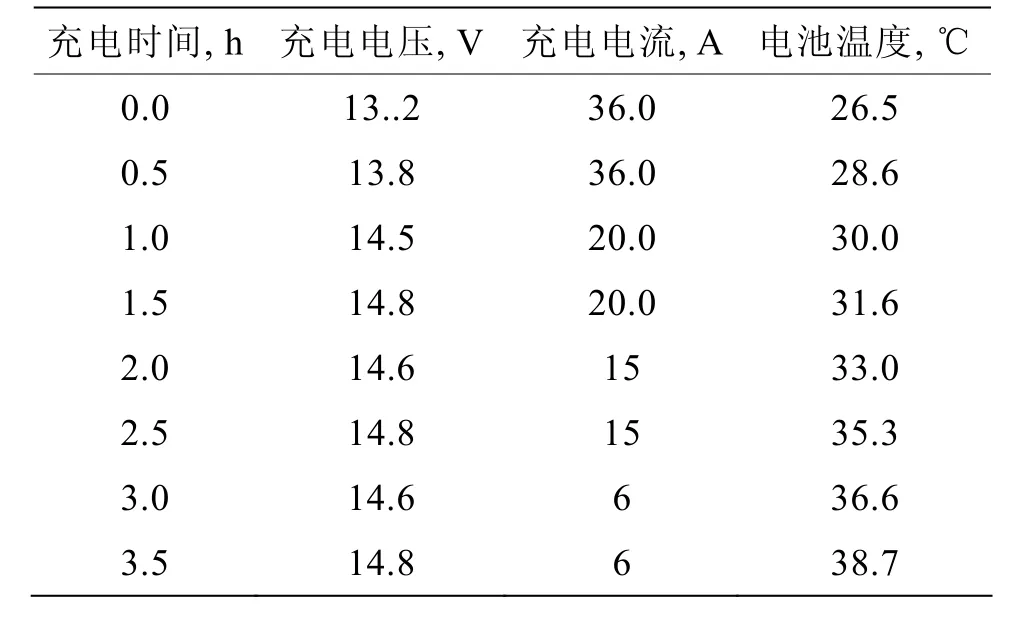

2)分阶段恒流脉冲充电

充电初期采用0.6C(36 A)充电电流进行恒流脉冲充电。然后分阶段减小充电电流,以降低充电过程中的出气率。试验结果如表2所示。

表2

通过放电实验测得,实际充入电量约为58.5 Ah,温升为12.2℃

通过上述对比试验可知,分阶段恒流脉冲充电方法能够在短时间内充入比较多的电量,达到缩短充电时间,提高充电效率的目的,且温升不高,是一种比较高效的充电方法。

4 存在的问题及发展展望

蓄电池的充放电是一个复杂的电化学过程,而且充电过程中影响充电的因素很多,电解液浓度、极板活性物的浓度和环境温度等的不同都会使充电产生很大的差异。而且随着放电状态、使用和保存期的不同,即使相同型号容量的同类电池的充电也大不一样[2]。要得到更加高效的充电方法,还需要进行大量的试验和理论研究来获得更加合适的充电参数。

所谓快速充电,它的特点是采用大电流,在短时间内把电池充好,而在这个过程中,既不产生大量气体,又不使电解液温度过高。而目前的蓄电池制造工艺,主要是针对常规的小电流充电方法设计和制造,其最大充电电流受到一定的限制,需要进一步改进。

另外,脉冲充电方法对蓄电池使用寿命有何影响,还需要进一步研究。

随着石油资源等不可再生的能源日益紧缺,以及环境保护的压力越来越大。清洁环保的电力能源逐渐得到更加广泛的应用,电能大规模地进入许多领域,电动汽车,电动车等各种电动运输工具成为绿色环保产品正进入各种消费市场,蓄电池的广泛应用将推动蓄电池充电技术的快速发展。

[1] 朱松然. 铅蓄电池技术(第2版). 北京:机械工业出版社,2002.

[2] 徐曼珍. 新型蓄电池原理与应用. 北京:人民邮电出版社,2005.

[3] 陈坚. 电力电子学. 北京: 高等教育出版社,2002.

[4] 孙涵芳. Intel 16位单片机. 北京: 北京航空航天大学出版社,1995.

[5] 周志敏等. 充电器电路设计与应用. 北京:人民邮电出版社,2005.