柳树沟水电站边坡开挖裂缝处理

2010-07-16王海超

王海超 李 伟

(长江委工程建设监理中心(湖北),湖北武汉 430010)

柳树沟水电站是开都河中游河段水电规划中的第 8个梯级电站,位于新疆巴音郭楞蒙古自治州(简称巴州)境内。工程以发电为主,枢纽建筑物主要由混凝土面板堆石坝、溢洪洞和泄洪洞、引水发电洞及发电厂房等组成。设计正常蓄水位1494.50 m(与察汗乌苏水电站尾水衔接),总库容约为80.18万 m3,装机容量 180MW,工程规模属三等中型。

工程区在大地构造部位上隶属于天山纬向构造带之南天山褶隆带中南部,构造线总体呈 NWW向展布,并构成区内基本构造格架。

据据设计地勘资料,坝址区钻孔、平硐勘探揭露及物探测试结果,由于受地形条件控制和随高程的不同,坝址区的岩体风化具有明显的不均一性,从高程上来看,为由下至上逐渐变厚;从地形上来看,左岸由上游至下游逐渐加深。左岸坝顶高程以下强风化岩体厚度一般为 3~7 m。坝址区两岸边坡高陡,断裂构造较发育,在风化、冻融、冻胀、卸荷和重力等作用下,在山梁、地形较陡和较为突出的部位,特别是左岸泄洪洞进口一线下游及两岸坝顶高程以上,边坡浅表层岩体松动破碎、拉裂和倾倒较为普遍,顺坡向卸荷裂隙较发育,并形成松动岩体和危石。变形特征主要表现为浅表层岩体的松动、拉裂和倾倒,底部无统一的贯穿性底界面,整体失稳的可能性不大。但在暴雨、地震、大风、爆破振动等外力作用下,易产生小 ~中等规模的坍塌和危石坠落,会不同程度地对工程造成一定的不利影响,特别是对施工期的施工安全不利。

1 边坡开挖及裂缝的产生

施工单位于 2009年 9月中旬开始进场施工,10月份开始进入主体工程的边坡开挖,同年 12月份进入开挖高峰期,2010年 2月中旬,柳树沟水电站联合进水口边坡大部分已基本开挖成型。由于边坡岩体断裂较发育,风化破碎岩体较深,加上该处河谷陡峻,为深切峡谷地形,导致岸坡岩体卸荷松动现象十分突出。

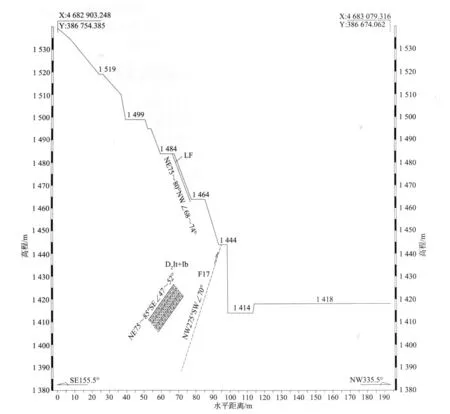

2010年春节过后,在已开挖成型的 1499 m高程平台处发现了一条断层(原 F 15),1484 m高程的马道前沿出现了 2条拉裂缝,其中一条(LF1)位于洞轴线上游侧约 70 m处进水口边坡开挖线的边缘,另一条(LF2)则在泄洪洞轴线部位。

现场查看情况为:断层 F 15斜切 1499 m高程平台,为一正断层,其走向为NE75°~ 80°,倾向NW,倾角 68°~74°;断层面较平直 ,破碎带宽 0.2 ~0.5 m,向下贯穿 1484 m高程马道,向上延伸至山梁,带内充填褐红色角砾岩及碎裂岩,胶结差;影响带上盘宽 2~3 m,岩体极为破碎,局部呈散体,其前沿稳定性很差,易出现崩塌;下盘影响带宽0.2~2 m,岩体较破碎。

拉裂缝 LF1在泄洪洞轴线上游侧,进水口边坡开挖线的边缘,所处部位略高于 1484 m高程的马道。该裂缝近南北向发育于强风化泥灰岩中,其上部基本垂直,下部缓倾坡外,在 1464 m高程马道以上约 2 m处剪出坡外,裂缝开口宽度为 20~50 cm,地表可见长度约 12 m,两侧岩体破碎,随时有崩塌的可能。

拉裂缝 LF2近直交泄洪洞轴线,在 1484 m高程马道上呈NE60°左右展布,产状与断层 F 15相近,陡倾坡外,推测其为受断层影响所致。裂缝宽度为5~10 cm,下部坡面及马道未见剪出迹象,推测其切割深度应在 1464 m高程马道以上(详见图 1),地表可见长度约为 16 m,裂缝面较平直光滑。LF1外侧岩体厚为 1~2 m,较破碎、易崩塌;坡内为厚层凝灰岩,较完整、稳定。

2 裂缝产生原因分析

根据以往工程建设经验,笔者分析,造成此次裂缝产生的原因主要有以下几方面。

(1)出于工程造价控制上的考虑,设计阶段边坡开挖深度较薄(开挖深度普遍在 3~8 m之间),加之多条断层交错,坝址本身位于强风化带上,岩体较裂隙发育,而且岩体风化较深,本次开挖的岩体基本上介于强弱风化之间。

(2)根据施工进度安排,冬季进入开挖高峰期,而此时又是该地区气温最低的时候,不利于锚喷支护,支护进度一再滞后开挖。笔者认为,相比内地的水电工程施工条件,新疆地区的水利工程建设应该在施工进度的安排上有所区别,在时间计划安排上,应该将当地的气候因素充分考虑进去,以确保工程有序开展。

图1 泄洪洞进口轴线高程 1484 m拉裂缝工程地质剖面

(3)边坡暴露时间过长,加之冬去春来,气温变化很大,岩体在雨雪冻融、大风、爆破振动等外力的作用下,易产生卸荷体,导致边坡拉裂失稳等情况的发生。

3 处理措施

针对上述拉裂缝,考虑工程施工进度和安全,加上受力计算结果,工程参建各方经过现场研究,确定采取以下处理措施。

(1)高程 1499 m断层 F 15的处理。高程1499 m马道以下,在泄左 0+020~泄左 0+044范围内布置 3排 3Φ 28锚筋桩(L=15 m,入岩14.9 m,外露0.1 m),间排距 3 m,共布置 27根。锚筋桩垂直于 F 15断层或坡面。锚筋桩以下至高程 1484 m马道,布置 Φ25系统锚杆,锚杆入岩5.9 m,外露0.1 m,间排距为 2 m。

(2)裂缝 LF1的处理。将裂缝形成的松动破碎岩体及高程 1484 m以上的危岩、孤石全部清除,然后对高程 1484~1464 m,泄 0+000~泄 0+015范围内的坡面进行固结灌浆,接着采用锚筋桩进行锚固(4排 3Φ28锚筋桩,L=15 m,入岩 14.9 m,外露0.1 m),同时根据现场情况,布设随机长锚杆(Φ28,L=9.0 m,入岩8.9 m,外露0.1 m)。

(3)泄洪洞轴线、裂缝LF2的处理。高程 1484~1464 m,泄左 0+016~泄右 0+006范围的坡面原设计图纸是在马道下布置 3Φ32锚筋桩 4排(L=15 m,入岩14.9 m,外露0.1 m);将原设计的 Φ 28系统锚杆 L=4.5 m,入岩4.4 m,外露0.1 m,间排距 2 m的设计参数进行调整(L=9.0 m,入岩8.9 m,外露0.1 m,间排距 2 m)。

4 裂缝处理效果

按照上述方案处理之后,经过一段时间的变形监测,数据显示断层裂缝岩体未出现进一步变形,目前已基本趋于稳定。根据以往工程经验,在遇到岩体断层等较大的地质缺陷时,普遍采用深层锚固,如预应力锚索等,虽然能够取得较好的效果,但笔者认为预应力锚索施工周期长,且费用高,需要较为专业的施工队伍,若工程量较少,也不能吸引专业的施工队伍进行施工。所以在施工中如果遇到类似的工程问题,参建各方应能集思广益,研究出技术上既安全可行、进度上有保证、经济上又较优的解决方案。