大型城市水源泵站前池流态及改善措施试验

2010-07-14冯建刚

冯建刚,李 杰

(1.河海大学水利水电学院,江苏 南京 210098;2.山东省水利工程局,山东 济南 250013)

在大型城市水源泵站建设中,由于受用地条件限制和施工方法的制约,较多采用沉井泵房形式。沉井泵房的布置特点是引水管(涵)与进水建筑物分离。引水管(涵)布置在沉井前水源地,用地条件富裕,可按照设计规范要求进行布置;进水建筑物中前池、进水流道通常与水泵机组布置在沉井内,由于受用地条件和沉井工程投资的制约,前池往往难以按照水力条件良好的设计规范[1]要求布置,因此前池中易产生不良的水流现象,直接影响到进水流道水流流态,从而对水泵机组的安全运行产生影响。所以,有必要对水源泵站前池的进水流态以及进水流态对水泵性能的影响进行研究。陆晓如等[2]、史海冰等[3]对城市取水泵站进水流态以及采用导流墩措施来改善前池流态进行了相关研究,笔者结合上海市长江引水三期工程中水源泵站(以下简称“水源泵站”)整体水力模型试验,进一步研究大型城市水源泵站前池流态的特点和改善前池不良流态的工程措施,分析消涡板、底坎、导流墩等工程措施在水源泵站前池流态改善中的作用以及合理性。

1 整体水力模型设计

1.1 模型布置

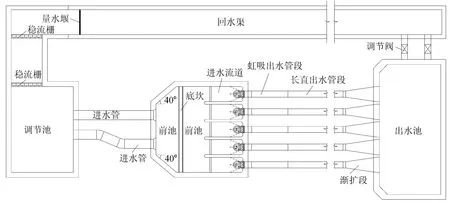

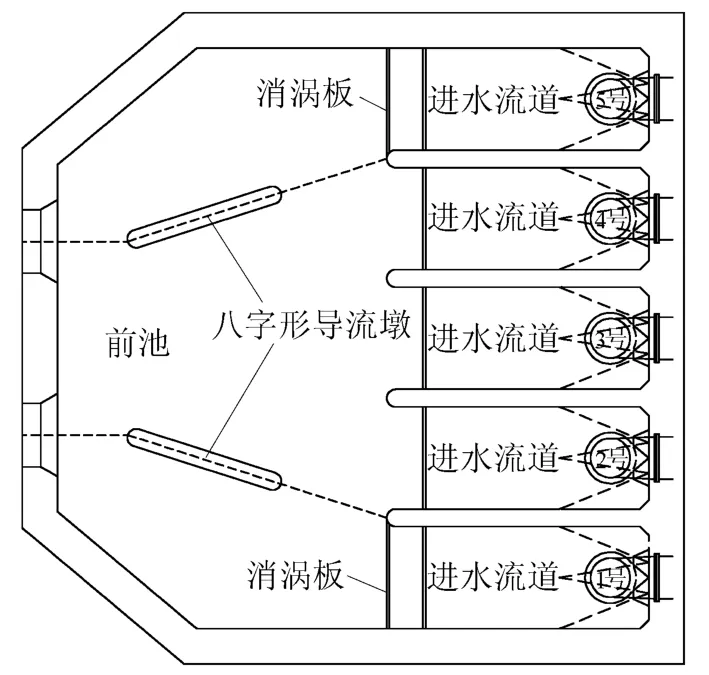

水源泵站共设置5台88LKSA-8.2型立式导叶式斜流泵,四用一备,总装机容量为1 400×5 kW。主水泵单泵性能参数如下:流量 Q=13.7~12.0m3/s,扬程 H=7.3~9.1m。5台主泵共用前池,前池中间设置底坎。引水头部为蘑菇形取水头,2根重力式进水管进入泵房前池。根据水源泵站的布置特点,模型试验采用自循环、开敞式的几何正态整体水力模型,布置方案见图1。模型由水库、调节池、进水管、前池、进水流道、模型泵机组、虹吸式出水管路、出水池、回水渠以及控制和量测系统组成。

1.2 相似准则

考虑模型水流在阻力平方区(即自动模拟区)的要求以及模型泵的选择,选取模型几何比尺 λL=8。前池中为具有自由表面的无压水,对于水源泵站前池进水流态的模拟按照重力相似准则进行设计,以佛劳德准则作为模型试验的基础,即Frm=Frp。按照相似律计算可得原型与模型的流速比尺 λv=λL0.5=2.83,流量比尺 λQ=λL2.5=181.0,时间比尺λt=λL0.5=2.83,糙率比尺 λΔ=λL1/6=1.414。

图1 水源泵站整体水力模型布置方案示意图

1.3 量测方法

流量由安装在水泵出水管路上的电磁流量计进行量测,在回水渠中安装薄壁堰对单泵流量进行比测、率定,并量测和校验多泵运行时的总流量。水位由安装在建筑物各量测点的测压管进行量测,通过水位测针读数。水泵轴功率由转矩转速功率测量仪量测。流速采用光电流速仪进行量测,由计算机进行数据采集。对于典型断面的部分测点,采用声学多普勒三维剖面流速仪(ADV)进行流速量测。

2 试验方法

前池流态研究采用表面流态观测和典型过流断面流速分布量测2种试验方法。2种方法的试验工况相同,即模拟泵站前池特征水位及水泵特征流量等运行工况条件相同。表面流态观测采用悬浮示踪物低速拍照结合摄像对比分析的方法。表面流态观测内容是观察前池中死水区及回流区的分布情况、旋涡及涡带发生的位置及种类、水流偏斜与立面旋滚情况,以及水流是否平顺、均匀等。典型过流断面流速分布量测是在流态观测的基础上,在前池及进水流道中选择典型过流断面布置测点,用流速仪量测各测点的流速,通过绘制流速分布图来进一步分析前池流态。

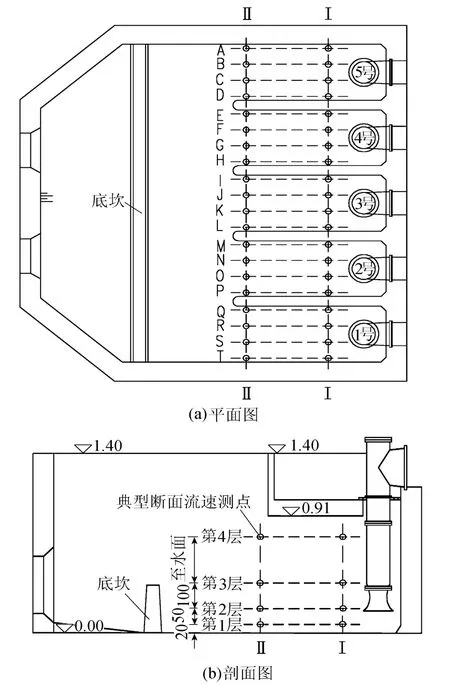

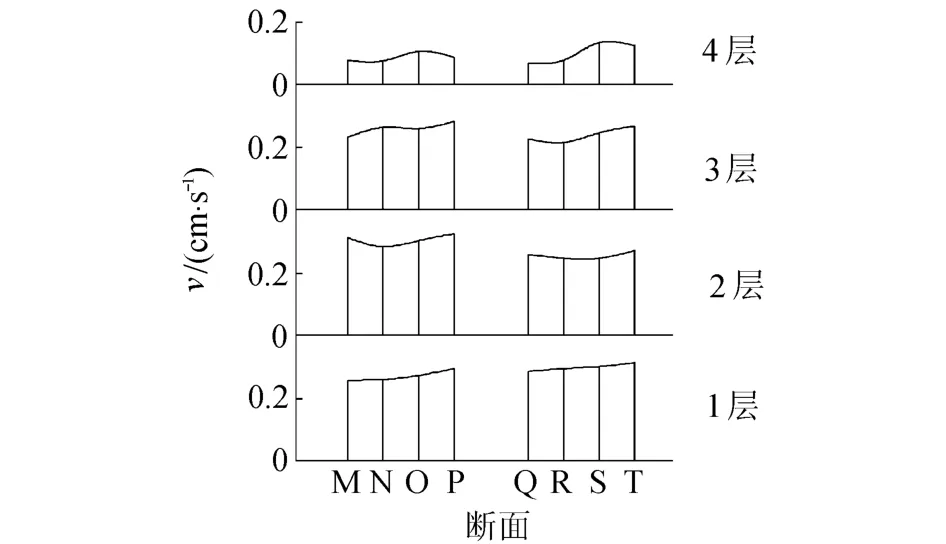

典型过流断面流速测点在立面上从池底至水流自由表面分4层布置,在平面上分2个横断面Ⅰ和Ⅱ以及20个纵断面A~T布置,布置方案见图2。

图2 典型过流断面流速测点布置(高程单位:m,尺寸单位:cm)

3 试验研究及成果分析

3.1 前池流态试验

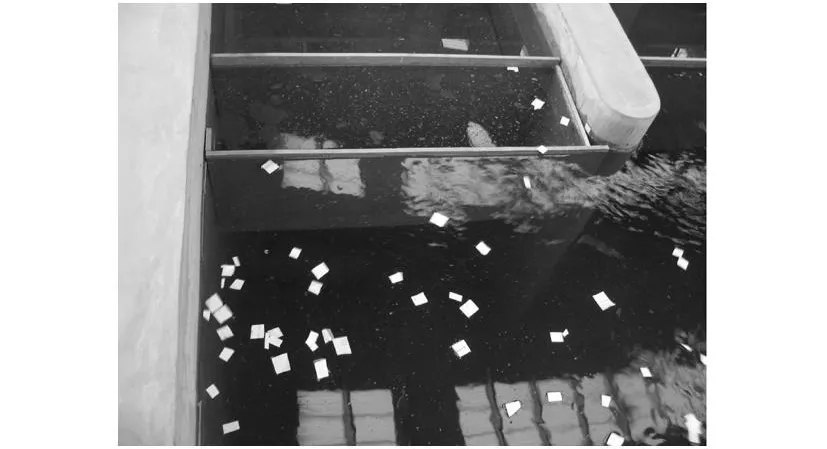

结合水源泵站引水运行特点,试验对单台泵运行和多台泵组合运行工况条件下的前池流态进行了流态观测和典型断面流速分布量测,试验结果如下:①单台泵工况运行时,前池水位较高,前池表面水流比较平顺,流速较小,无明显的回流区存在;但是在边机组进水流道进口处隔墩背水侧间歇性地产生旋涡,见图3。②在多机组工况运行时,前池表面水流流速随着开机台数的增多而增大,在底坎两侧水流表面有一定范围的回流区,底坎两端池壁处存在由池壁流向中间机组方向的斜向流,中间机组流道前水流较平顺,边机组流道前形成斜向进流,进水流态不均匀,进水流道前水流表面无旋涡、回流区出现。以4台模型机组(1号泵+2号泵+4号泵+5号泵)运行工况为例,边机组1号泵和中间机组2号泵对应Ⅰ-Ⅰ典型断面流速分布见图4。从该流速分布图可以看出,边机组1号泵前Ⅰ-Ⅰ典型断面正向进水方向的垂线平均流速小于中间机组2号泵前Ⅰ-Ⅰ典型断面正向进水方向的垂线平均流速,同时三维剖面流速仪量测结果表明1号泵前Ⅰ-Ⅰ典型断面的法向和垂向进水流速大于2号泵前Ⅰ-Ⅰ典型断面法向和垂向进水流速,说明边机组进流条件相对较差,相对于该运行工况设计流量而言1号泵进水流量明显小于2号泵进水流量。

图3 边机组5号泵进水流道前水流表面旋涡

图4 Ⅰ-Ⅰ典型断面流速分布

前池流态试验表明水源泵站前池存在不良流态,主要特征是边机组进水流道进口处隔墩背水侧间歇性地产生旋涡;前池底坎两侧附近产生回流,存在由前池侧壁流向中间机组方向的斜向流;前池向进水流道配水不均匀,边机组与中间机组进流条件差异较大。

3.2 改善前池进水流态措施

前人的研究成果[4-10]表明,如果泵站前池内存在旋涡、流速分布不均等不良流态,在不改变前池布置尺寸的条件下,可以通过在前池内增设底坎、立柱、导流墩等工程措施,起到改善流态的作用,从而保证水泵安全高效地运行。

针对水源泵站前池不良流态的特征和城市水源泵站沉井工程施工建设的要求,在改变前池布置尺寸和整体结构的前提下,通过在前池内采取消涡措施和整流措施调整水流流态,可以促进水流流态满足泵站设计的要求。

3.2.1消涡措施

水源泵站前池产生旋涡的主要原因是前池扩散角偏大(80°),远大于水流的天然扩散角(一般不大于40°),且水源泵站采取的是对称布置的2根重力式引水管进水,进入前池的水流主流居中,流速较大,前池底坎两侧附近产生回流等不良水力现象。前池边机组侧形成流向中间机组的斜向流,造成中间机组进流充分而边机组进流不足,中间机组进水流道前富余的水量向前池两侧壁方向流动,受隔墩及胸墙的影响,形成侧向绕流进水,从而在边机组进水流道进口处隔墩背水侧间歇性地产生旋涡。

消除前池内存在的旋涡,一方面可以通过前池流态的改善来改变进水流道前进流条件,从而达到消减旋涡的目的;另一方面可以通过增设专门的消涡装置消除旋涡。经试验比较,在边机组进水流道前设置消涡板可以有效地消除边机组进水流道前产生的旋涡。设置消涡板后边机组进水流道前的水流流态见图5。

图5 设置消涡板后5号泵进水流道前水流流态

3.2.2整流措施

3.2.2.1 底坎整流

水源泵站初设方案考虑到进水前池扩散角偏大,在前池底部设置了全段式底坎调整流态。在底坎作用下,主流居中现象有所缓解,但由于底坎设置偏高,水流从引水管进入前池后,主流直冲向前,以较高的流速与底坎碰撞,一部分水流翻越底坎在坎后形成立面旋滚,另一部分水流受底坎阻挡,在底坎前顺着底坎向两侧流动,流至前池侧壁处形成较强的立面旋滚,在边机组侧形成流向中间机组的斜向流,导致前池向进水流道配水不均匀。

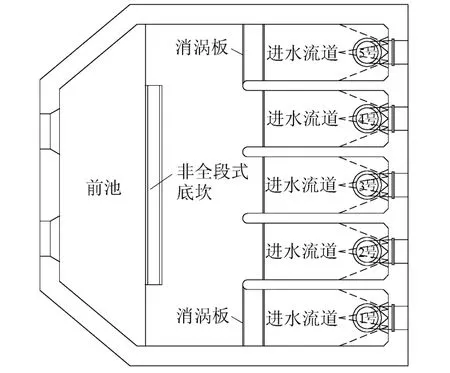

底坎是前池内调整流态的一种常见措施,其原理是通过底坎的挑流作用,造成坎后水流立面旋滚和平面水量交换,使坎后水流充分扩散紊动,从而消除回流等不良流态。针对具体泵站进水建筑物的布置特点不同,需要采取适宜的底坎形式,以有效地改善前池内产生的不良流态。针对水源泵站引水管集中进流和前池扩散角偏大的特点,采用非全段式底坎(即前池中间部分设置底坎,两侧无底坎)和降低底坎高度(底坎坎顶高程降低0.8m)可以有效地改善前池流态。整流措施方案见图6。

图6 非全段式底坎整流措施方案

采取非全段式底坎整流措施后,由于降低了底坎高度和取消了前池两侧壁处的底坎,使得水流通过底坎后比较均匀地分配至各进水流道,原受底坎阻挡在底坎前顺着底坎向两侧流动的水流在前池两侧较平顺地流向进水流道,在前池表面基本消除了回流区和斜向流,前池流态得到明显优化。以4台机组(1号泵、2号泵4号泵、5号泵)组合运行工况为例,采取改善措施后边机组1号泵和中间机组2号泵对应Ⅰ-Ⅰ典型断面流速分布见图7。

图7 采取非全段式底坎整流措施后Ⅰ-Ⅰ典型断面流速分布

3.2.2.2 导流墩整流

导流墩是泵站前池调整流态的一种常见措施,其原理是通过不同角度导流墩的导流作用,减小前池平面扩散角,在平面上均化水流,从而消除脱壁回流、偏流等不良流态。根据具体泵站进水建筑物的布置特点,采取适宜的导流墩形式,可以有效改善前池内产生的不良流态。水源泵站进水前池扩散角偏大,主流集中,易形成脱壁回流,需要采取整流措施调整前池内的不良流态。经试验比较,取消前池底坎,在前池扩散段设置八字形导流墩也可以有效改善前池流态,具体的整流措施方案见图8。

图8 导流墩整流措施方案

采取导流墩整流措施后,由于导流墩可以有效减小水流的扩散角,在平面上均化水流,使得水源泵站前池水流主流居中现象得到有效缓解,基本消除了前池侧壁处产生的大范围回旋区。前池水流在导流墩的导流作用下比较均匀地分配至各进水流道,在前池表面基本消除了斜向流,从而使前池进水流态得到明显优化。以4台机组(1号泵、2号泵、4号泵、5号泵)组合运行工况为例,采取导流墩整流措施后边机组1号泵和中间机组2号泵对应Ⅰ-Ⅰ典型断面流速分布见图9。

图9 采取八字形导流墩整流措施后Ⅰ-Ⅰ典型断面流速分布

3.3 不同整流措施条件下进水流态对水泵性能的影响

为分析研究不同整流措施在相同运行工况及开泵组合条件下进水流态对水泵性能影响的差异,在进水流态试验的同时,进行了水泵性能量测,以着重分析中间机组与边机组的性能差异。

水泵性能量测结果表明,采取整流措施前,前池存在不良流态,边机组进流量不足,边机组的水泵性能与中间机组的性能差异较大;采取整流措施后,前池流态得到明显改善,有效地改善了水泵的吸水条件,提高了水泵的运行效率。边机组的水泵性能明显提高,与中间机组之间的性能差异明显减小。以模型泵各项工作参数为例,采取非全段式底坎整流措施后,1号水泵(边机组)在4台泵(1号泵、2号泵、4号泵、5号泵)组合工况运行时,流量和效率分别比采取整流措施前增长了1.28 L/s和0.41%;相同工况与开机组合条件下采取导流墩整流措施后,1号水泵的流量和效率分别比采取整流措施前增长了1.43L/s和0.46%。水泵性能曲线见图10。试验数据表明,底坎与导流墩布置形式不同,但是两者改善流态的效果差异不大,均能在前池内均化水流,使得进入水泵前的水流流速分布均匀,提高了水泵运行的工作效率。

图10 采取整流措施前后边机组1号泵性能比较

4 结 语

a.水源泵站前池存在表面旋涡、回流区和斜向流等不良流态,边机组与中间机组进流条件差异较大。采取消涡板消涡措施和非全段式底坎整流措施、八字形导流墩整流措施后均能有效改善前池进水流态,使水流流速分布均匀,水流平顺地进入进水流道,从而改善了水泵的吸水条件。

b.水泵性能试验研究表明,采取消涡措施和整流措施后,前池流态得到明显改善,提高了水泵的运行效率。边机组水泵的流量和效率明显提高,与中间机组之间的性能差异明显减小,说明底坎和导流墩均是改善泵站前池流态的有效工程措施。在具体设计条件下采取针对性的底坎或者导流墩布置形式,不仅可以改善前池流态,而且结构简单,施工方便。

[1]GB/T 50265—97,泵站设计规范[S].

[2]陆晓如,佟宏伟,冯建刚.城市取水泵站进水池进水流态的改善[J].排灌机械,2007,25(5):24-27.

[3]史海冰.长江引水三期取水泵站前池流态问题的解决方案[J].城市公用事业,2008,22(4):37-39.

[4]陈树容,邱静.改善大型泵站前池水流流态的试验研究[J].人民珠江,2006,30(4):15-17.

[5]刘竹溪,刘景植.水泵及水泵站[M].3版.北京:中国水利水电出版社,2006.

[6]汤方平,耿卫明,杨国平.进水池流态对泵进口流场的影响[J].排灌机械,2004,22(5):12-14.

[7]周龙才,刘士和,丘传忻.泵站正向进水前池流态的数值模拟[J].排灌机械,2004,22(1):23-27.

[8]冯建刚,徐辉,陈毓陵,等.泵站圆形进水池进水流态及水泵性能研究[J].排灌机械,2003,21(5):8-10.

[9]刘成,马春生.泵站前池流态改进措施的试验研究[J].安徽建筑工业学院学报:自然科学版,1994,2(1):9-12.

[10]周济人,刘超,汤方平,等.泵站复杂前池内的流态改善研究[J].江苏农学院学报,1998,19(4):93-96.